基于海绵城市视角的透水性铺装材料的研究

2015-03-23刘智睿

刘智睿

(南京大学建筑与城市规划学院,江苏 南京 210093)

0 引言

海绵城市是近年来我国为应对城市日益严重的城市内涝问题而提出的解决方法。2014 年11 月住房和城乡建设部正式出台了《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称为《指南》),标志着海绵城市已正式上升为国家战略。 《指南》中给出了海绵城市的定义,即指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用[1]。“渗水”是海绵城市的基础功能之一,而传统城市的硬质路面一般采用非透水性铺装材料,透水性铺装材料的引入是发挥海绵城市渗透功能的不二选择。此外,透水性材料本身的绿色材料属性,更是与当下“十三五”规划建议中的“绿色发展”不谋而合。推广和使用透水性材料,将会给海绵城市建设带来巨大的经济和生态效益。

1 透水性铺装使用的现实意义

1.1 缓解城市雨水疏导不利的困局

传统的市政模式是典型的“快速排除、末端集中”思维,即认为雨水排得越多越快、越通畅,则城市的排水系统越优异[2]。 这种思维实际上存在着两个缺陷:一是随着城市硬质铺装的扩张,防洪的压力愈发加大。很多城市的排水管网跟不上城市扩张的速度, 排水能力的不足造成了部分城市出现了“逢雨必涝” 的现象。 二是未能兼顾雨水的循环利用。许多北方城市存在着缺水及地下水开采过量地情况,与此同时,夏季大量的地表径流没能合理地补充地下水,反而会造成城市内涝,这是城市水系统缺乏弹性的显著表现。

海绵城市正是为应对这样的问题而引入的理念,其目的是改变现下“以排为主”的排水理念。 透水性铺装材料的大量使用可以显著减小雨水径流,缓解城市防洪压力, 并为排水模式的改变打下基础。雨水透过铺装表面渗入地下,提高地下水位,同样有利于城市的蓄水。

1.2 低影响开发雨水系统的重要组成部分

低影响开发雨水系统是海绵城市的三大系统之一,低影响的理念是通过分散的、小规模的源头控制机制和设计技术,控制暴雨所带来的径流和污染问题,使开发区域尽量接近于开发前的自然水文循环状态[3]。 透水性铺装材料的使用,正是为了利用其渗透的功能对雨水进行自然式的处理,契合了低影响开发强调从源头控制的理念。而雨水通过透水性材料迅速进入地下,贴近自然的水循环交换方式, 规避了硬化地面对原有生态系统的巨大影响,也更好地还原了自然的原真性。从欧美国家低影响开发的实践来看,透水性铺装的应用也是低影响开发所采用的主要技术手段。

2 透水性铺装材料的发展与主要类型

2.1 透水性铺装的发展

透水性铺装材料并非近现代才被发明和使用,实际上它在国内外都有着比较悠久的使用历史。青砖、青瓦、砂砾、石板等材料,都是中国古代园林与城市建设中经常使用的材料,而它们都具有良好的透水性。 欧洲的传统透水性铺装材料为也较为类似,砂石、石块与草地的结合是欧洲宫苑景园常见的景象[4]。

现代意义上的透水性铺装起源于西方,其相较于传统透水性材料有了强度和耐久性的要求。 从20 世纪30 年代开始用于城市路面的铺设开始,到70 年代广泛应用于城市建设,再到90 年代成为发达国家路面的主要材料,透水性铺装材料一直保持着良好的发展势头,且不断进行着技术提升。

2.2 透水性铺装材料的类型

透水性铺装材料可以分为透水性混凝土材料、陶瓷透水砖、 自然型透水材料及透水性新材料,其中的新材料一定意义上也属于广义的透水性混凝土或透水砖范畴,但为与传统的材料加以区分所以单独归到一类。

2.2.1 透水性混凝土材料

透水性混凝土材料分为透水性水泥混凝土和透水性沥青。透水性水泥混凝土是采用水泥、水、胶结材料,并掺配一定骨料所配置的,具有一定空隙率的混合材料。其制作成本较低,过程也较为简单,因此有着比较广泛的工程应用。 此外,透水性水泥混凝土还可以通过特殊工艺预制为路面砖等透水性混凝土制品,然后再作为铺装进行铺设。 在考虑景观效果的基础上,也可在透水性水泥混凝土的制作过程中拌入颜料,以呈现出不同颜色。

透水性沥青一般在使用中要与混合料配合使用,所以其制成的铺装被称为透水性沥青混合料铺装。 由于其强度要高于透水性水泥混凝土材料,所以在道路建设的应用要更为广泛,是透水性材料的主角。在景观有需求时,同样可以加入颜料,用以铺设彩色沥青路面。透水性混凝土材料的透水原理是其内部的多孔隙结构,长期使用中易受砂石、尘土的影响,需要定期用高压清洗车进行保养。

2.2.2 陶瓷透水砖

目前,常见的透水砖从材质和工艺上大致可分为两类,即陶瓷透水砖及非陶瓷透水砖。 其根本区别在于陶瓷透水砖是烧制而成,而非陶瓷透水砖则是通过粘结剂固化而成,其中就包括上文提到的透水性混凝土路面砖。 陶瓷透水砖是以固体工业废料、建筑垃圾、废玻璃、生活垃圾等材料经过粉碎、成型,而后高温烧制而成。 陶瓷透水砖具有高透水性、高孔隙率、高抗压、装饰效果好等优点,但需要配合柔性基层使用,一般只用于人行道路的铺装。

2.2.3 自然型透水材料

传统园林采用的方砖、卵石、木料、嵌草铺地等透水性铺装,都属于自然型透水材料的范畴。 现代城市在景观设置时仍会大量采用这样的透水性材料,如卵石路的应用和日本枯山水意象的景观布置等。而通过防腐处理的木制铺装也被大量应用于现代亲水空间的设计,有着良好的生态和美学效果。

2.2.4 透水性新材料

石米地毯和沙基透水砖是近年来出现的透水性新材料。 其中沙基透水砖也被成为“生态砂基透水砖”,其通过破坏水的表张力来形成其透水性,避免了多孔结构易受堵塞而影响透水性的弊端,其在世博会、奥运村的建设中都有使用。 石米地毯更为生态, 以多纤维树脂粘合天然卵石形成透水性铺装,其景观效果丰富且维护成本低。

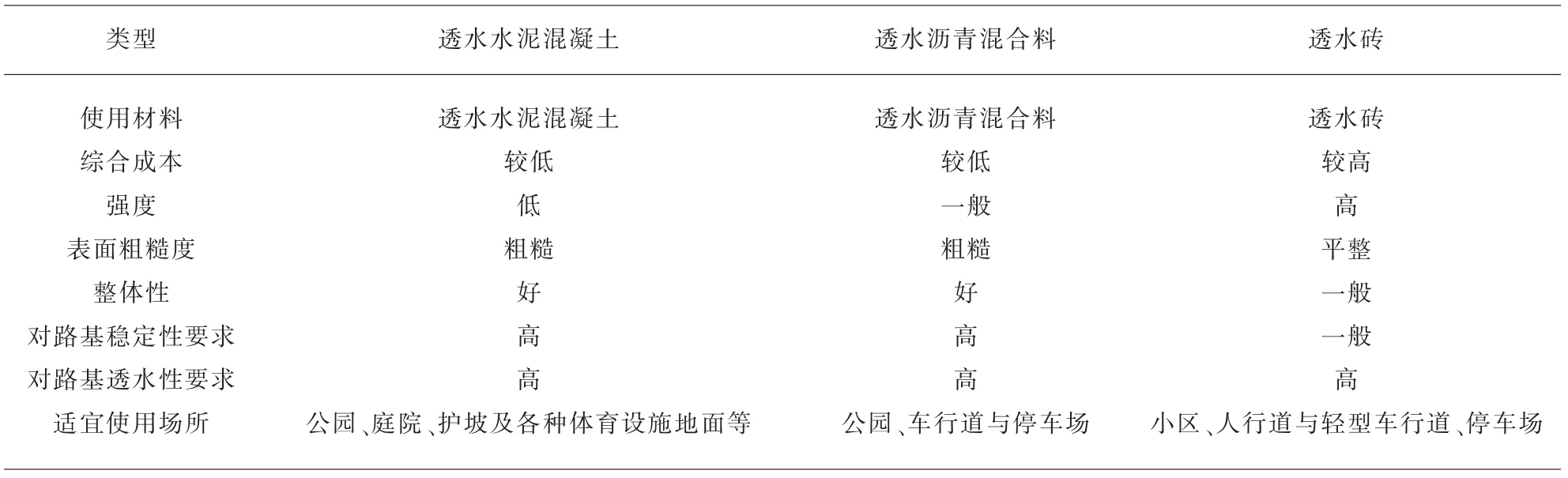

有学者曾整理了主要三个透水性材料的特征及适用场所(表1),不同材料的差异性特征为透水性铺装的广泛推广及实践提供了基础[5]。

3 透水性铺装的路面结构

单纯表面材料的透水显然不能实现较好的渗水效果,因此透水性铺装对路面的结构也有着一定的要求。 不同于传统硬质铺装单纯要求路基的稳固,透水性铺装要求从土基到表面都要具有较高的透水性能, 同时又要兼顾承载能力和稳定性的要求,这就使得透水性铺装的路面结构具有一定的特殊性。 根据雨水的透水形式,透水性铺装的路面结构可以划分为缝隙透水和自透水两种。

表1 三种主要透水性材料的比较

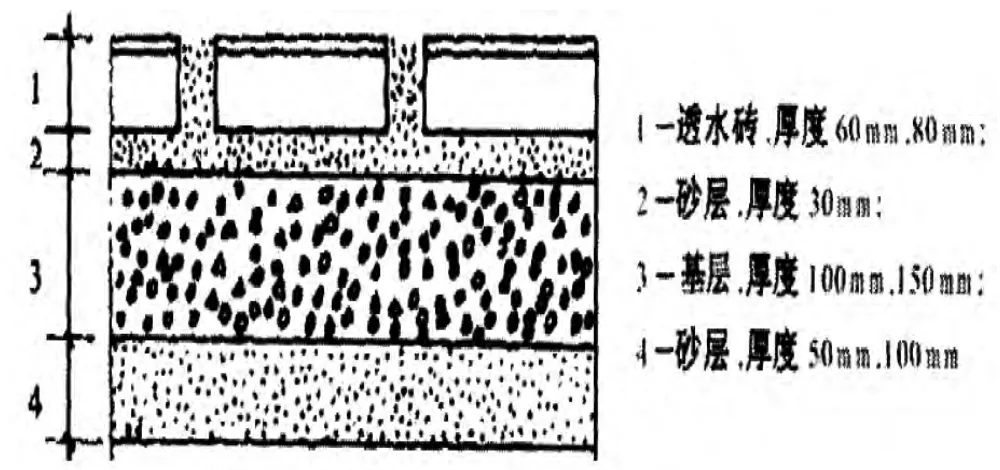

缝隙透水主要运用于透水砖的铺装中。 缝隙指的是铺设过程中在砖与砖之间留下的缝隙, 并利用砖与砖之间的缝隙和砖体本身孔隙联合渗水, 从而达到快速消除地表径流的作用,其典型的结构如图1所示。

图1 典型的透水砖结构示意

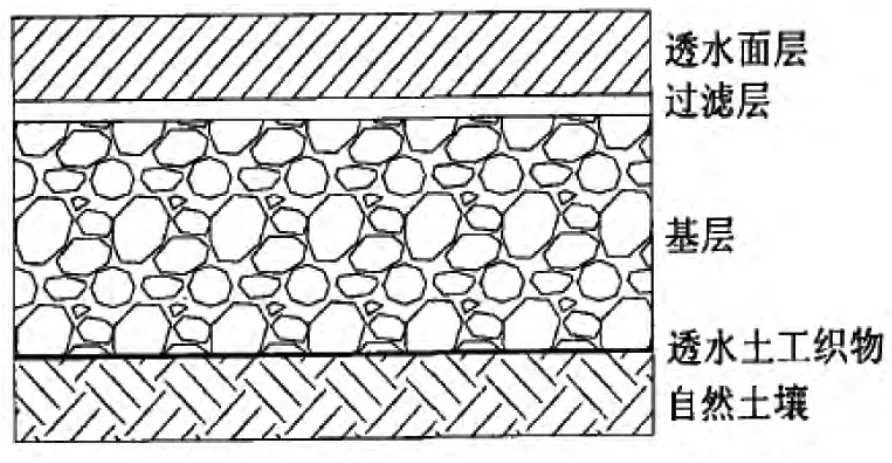

自透水铺装其铺装形成的下垫面不存在缝隙,而是完整的块。 当雨水落在铺装上后,从透水型材料的孔隙中渗进基层及土壤;当没有降雨时,孔隙起到了土壤和空气之间通风换气的作用,可以促进路面以下动植物及微生物的生长。典型代表为透水性混凝土材料和透水性沥青材料等,标准的横断面结构如图2 所示[6]。

4 透水性铺装的生态功能及内涵

4.1 透水性铺装的生态功能

与非透水性铺装相比, 透水性铺装可以与绿地、水体共同发挥良好的环境综合效益,有着丰富的生态功能[7]。

图2 美国透水铺装体系标准横断面

(1)雨水可以迅速下渗至城市土壤中,还原为地下水,在减少地面径流的同时,使城市下垫面可以与大气进行直接的水、气交换。此外,由于地表径流的减小, 其携带地面污染物的能力也随之减少,从而降低了对自然水体污染的机会。

(2)由于透水性铺装良好的通透性,其表面的温度与湿度要比非透水性铺装更为均衡,即在高温季节,透水路面要更为凉爽;而干燥季节其表面要更为湿润, 这在一定程度上起到了降温加湿的作用。相对更好的透水性和透气性也使得城市下垫面的生态空间得到更好的保护,植物根系能得到充足的养分,间接起到了改善空气质量的作用。

(3)透水性铺装还能起到吸收噪音、减少反射的作用。透水性材料中多孔隙的结构使其能吸收声波,而路面积水的及时下渗也避免了其反光对行人车辆造成的干扰。

4.2 透水性铺装的绿色材料内涵

绿色材料是指在原料采取,产品制造使用和再循环利用以及废物处理等环节中与生态环境和谐共存并有利于人类健康的材料,具备净化吸收和促进健康的功能。 其概念在1988 年的第一届国际材料科学研讨会上被提出,随后被认为是新世纪材料发展的主要方向[8]。 而我国绿色建筑材料的发展则始于上世纪90 年代末期, 近年来随着国家对绿色发展的重视,绿色建筑材料发展的重要性也日益凸显。

透水性材料在产品使用中的环境效益十分显著,其在原料采取、产品制作及废物处理上也都有着良好的生态性。 以陶瓷透水砖为例,其制作工艺是基于对工业废料、建筑垃圾、生活垃圾的废物再利用,在减少对环境的污染的同时,又减少了环境负担,创造了良好的生态效益。 其本身作为建筑垃圾还可以进行再一次的循环利用,体现了绿色材料的核心理念。自然型的透水性材料及新材料也都是以砂石等作为原料进行加工处理,同样符合绿色材料的内涵。 透水性材料具有普遍的绿色材料内涵,是我国大力推行绿色发展中值得推广的绿色新材料。

5 结语

在海绵城市日益发展的时代背景下,透水性铺装作为对雨水径流进行源头控制的有效手段,理应得到更大的重视与投入。而透水性铺装材料作为一种新兴的绿色建筑材料,契合了绿色发展的战略理念。熟悉不同透水性材料的特点、结构及适用范围,将对海绵城市建设的实践提供科学的引导。而透水性材料存在着诸如价格偏高、透水性能下降、承载力偏小等方面的问题,仍需要技术、工艺上的探索和创新。 更为重要的是,必须认识到海绵城市是一个多层次的系统,作为渗透功能的透水性铺装的推广,必须要与收集、调控、积蓄等相关工程相配合,才能实现海绵城市的经济、生态效益。

[1]住房与城乡建设部.海绵城市建设指南[Z].2014.

[2]许道坤,吕伟娅.低冲击开发模式应用:透水路面发展综述[J].新型建筑材料,2012(3):31-34.

[3]吕伟娅,管益龙,张金戈.绿色生态城区海绵城市建设规划设计思路探讨[J].中国园林,2015,(6):16-20.

[4]史双红,陈楚文,潘琤琤,等.透水性铺装材料在城市中的应用[J].中国城市林业,2013(1):48-51.

[5]禹晓峰.从透水性材料谈园林铺装设计[D].北京:北京林业大学,2007.

[6]赵亮.城市透水铺装材料与结构设计研究[D].陕西:长安大学,2010.

[7]何定举,王世槐,高亚雄,等.基于海绵城市理念的透水性城市道路路面应用研究[J].山西建筑,2015(17):112-113.

[8]卓玲,陈宝璠,朱海平,等.绿色建筑材料学科发展研究报告[J].海峡科学,2015(1):40-46.