新疆地名文化探古

2015-03-19王维克

王维克

在人类历史发展的长河中,地名就是流淌其中最鲜活的文化印记。新疆地名从它产生的第一天起,便是一种文化标记,便是一种历史见证,便是一种生态发展。新疆特殊的地理位置、新疆多元的文化、新疆多民族的民俗习惯,使得新疆历史发展的轨迹和独特的地域人文资源,必然会体现在新疆的地名文化之中。

新疆地处中国西北边陲,深入欧亚大陆腹地,面积166万多平方公里,约占中国陆地面积的六分之一,是全国陆地面积最大的省区。国内与甘肃、青海、西藏三省区相邻,国外与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度八国接壤,边境线长达5 600多公里,是中国边境线最长的省区。正是在这片广袤的土地上,其历史的发展和独特的地理环境,造就了新疆独具特色的地名文化,为新疆的大地留下了深深的文化印记,成为人们认识新疆的第一道亮丽的风景线。通过对新疆地名的细缕条分,可以有趣地发现,其地名的来源呈现出强烈的文化多元性的特点。

新疆悠久历史和文化的地名让人目不暇接。如伊吾、鄯善、焉耆、轮台、尉犁、若羌、且末、温宿、疏勒、莎车、皮山和于阗等地名,直接沿用的就是古国城邦时期的名称,这些古地名距今已有2 000多年的历史了。以若羌县为例,若羌为婼羌的简写,系汉代西域三十六国一个小国,与另一个小国楼兰并立,地处丝绸之路要冲。公元前77年,楼兰更其国名为鄯善,婼羌后来被其兼并。也就是说,今天的若羌在古代存在着三个地名:一曰婼羌,一曰楼兰,一曰鄯善。后清政府在此地设县时用古地名婼羌为县名,同时又在相邻的东疆地区设立了鄯善县名,置县又巧妙地保留了古地名的历史印记,这既展现了先辈们的睿智,也是极珍贵的文化遗产。

新疆民族众多、迁徙融合和语言多样的地名比比皆是。如莎车县的艾力西湖镇,维吾尔语为“杂居”之意,据说当地居民从前来自多地。墨玉县有个吐外特乡,附近有墓地称“吐外特麻扎”,当地人说有西藏人葬于此。吐外特即吐蕃音译。吐蕃,古西藏称谓。和硕县,得名于蒙古部落和硕特。1771年,蒙古和硕特部近千人随土尔扈特部东归后被清政府安置于此,1944年建县时即取名为和硕县。伊犁地区维吾尔族的先辈在准噶尔汗国和清朝两代来自于南疆多地,曾被称为“塔兰奇人”(即种地人),因而在伊犁河两岸留下了许多他们的“地名”迁徙足迹。如喀什于孜(来自喀什的百户屯民聚居地)、刀郎于孜、吐鲁番于孜、和田买力(和田人的村子)和阿克苏买力等。

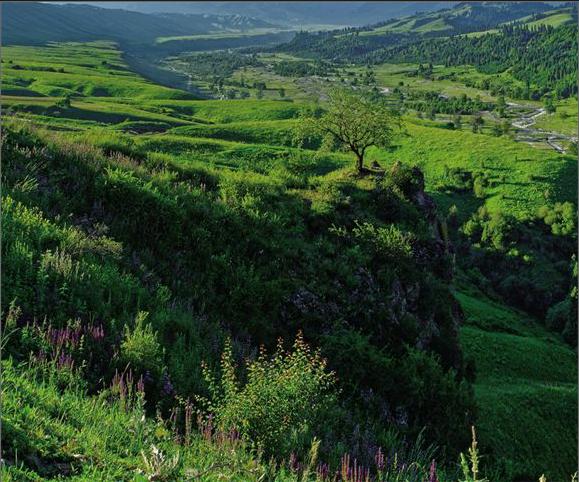

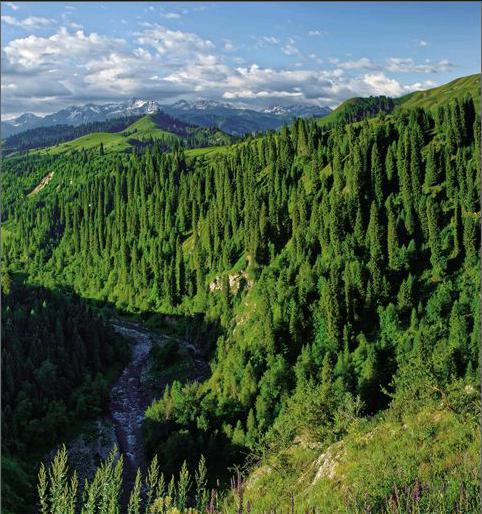

在新疆汉语地名中,以西北方言后缀“子”构成的地名有百余个,如石河子、独山子和三道河子等。这显然与历史上我国西北地区民众迁入新疆有关。当然,也有国外民族迁入新疆后留下的地名印记。如霍城县芦草沟镇的俄罗斯买力(村)和伊宁市的斯大林街等。在新疆大地上留下印记最多的还要数蒙古语地名。如乌鲁木齐(优美的牧场)、巴里坤(老虎腿)、那拉提(有太阳的地方)、博尔塔拉(青色的草原)、巴音郭楞(富饶的河流)、霍尔果斯(骆驼和羊粪堆砌之处)、巴音布鲁克(泉源丰富)和准噶尔(卫拉特蒙古四部之一)等。这是当年蒙古铁骑在天山南北留下的永不磨灭的历史印记,也反映了当时当地人的游牧经济生活。

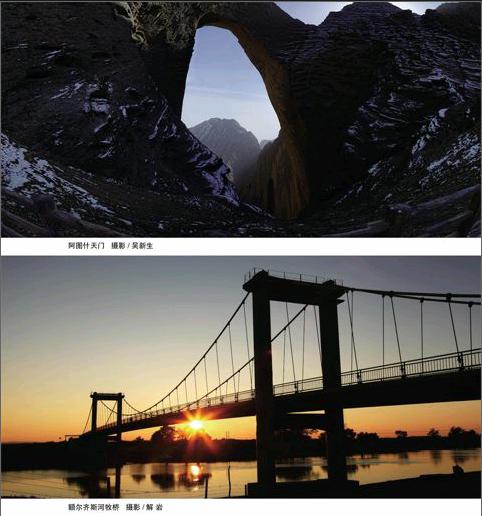

具有独特语言特色的地名。在新疆的地名中,除了有一种语言的地名外,还有双语的地名甚至是三语的地名。据统计,目前新疆县级行政区划共99个,其中双语地名有40个。如汉语地名新源,蒙古语称巩乃斯;昭苏,蒙古语称蒙古勒库热。还有一种混合型语言的地名,如塔城,是由缩写的蒙古语“塔尔巴哈台”(水獭之意)加汉语“城”构成;叶城是由缩写的维吾尔语“叶儿羌”加汉语“城”构成等。还有一种情况,即现有的地名来源于古代已经消失的语言。如岳普湖、库车、巴楚等地名是由突厥语演变而来的;疏勒则来源于粟特语。再如喀什噶尔,“喀什”在突厥语汇中为“玉石”之意,“噶尔”是古代塞种人语言“地区或邦国”的意思。可见新疆地名是本地区民族文化的一个聚宝盆,蕴藏着极其丰富的多民族文化的历史沉淀。

新疆自然景观、地理特征、矿产资源和动植物分布的地名随处可见。如石河子,因此地河道干枯多石得名;沙湾县因河流多沙得名;温泉县因境内多温泉得名;像干沟、水西沟、白杨沟、榆树沟和芦草沟等地名皆因山区沟坎而得名。新疆缺水,但不少地名是以水名或水源命名的。如博湖县、岳普湖县、精河县、福海县、哈巴河县、五家渠市和新源县等。据不完全统计,新疆各类泉水地名有600多处,与井有关的地名也有数百处。今策勒县约有500个村庄,其中120个村名与水有关,可见新疆人民是何等重视水和珍惜水。以矿藏物产命名的地名,如阿勒泰山,蒙古语“金山”之意,因盛产黄金而得名,阿勒泰市也得名于此;以石油命名的地名克拉玛依市,维吾尔语中就是“黑油”的意思;盐湖,顾名思义因盛产盐而得名;墨玉县,得名喀拉喀什河,维吾尔语即“墨玉”之意;托克逊县的库米什镇古时就产银,而库米什在维吾尔语中意思就是“银”。与动植物分布有关的地名,如阿合奇县,柯尔克孜语为“白色芨芨草”;哈巴河县,哈萨克语称克孜勒乌苏克,意为“红柳树”;吉木乃县,又名托普铁热克,哈萨克语,意为“杨树林”;和布克赛尔县,系蒙古语地名,因和布克河和赛尔山而得名,和布克意为“梅花鹿”,赛尔意为“马背”,因赛尔山形似马背。南疆多有以巴格命名的地方,维吾尔语“巴格”就是“果园或园子”意思,说明这里盛产水果。

表现新疆各民族人民风俗习惯、价值观念、审美情趣和祈求富裕安宁的地名是新疆大地华丽乐章中的又一道音符。维吾尔族人民擅长园艺业,从维吾尔语地名“巴格”派生出很多地名。如其兰巴格,意为“红枣园”;古力巴格,意为“花园”;萨依巴格,意为“戈壁滩上的果园”等。新疆的汉语地名也能反映出汉民族的文化传统,如巴里坤县的常家庄、乌苏市的孔家庄子、玛纳斯县的包家店、呼图壁县的康家石门子和奇台的孟家塘等。这些村落大都以最先开发该地农户的姓并结合当地的自然环境来取名的。汉语在音译新疆少数民族语言地名时,为顺应民族习惯,常把少数民族语言地名中的多音节词简译为汉语中的双音节词。如喀什噶尔—喀什、叶儿羌—叶城、巴尔楚克—巴楚、博尔塔拉—博乐、巩乃斯托库斯塔留—巩留和博斯腾湖—博湖等。endprint

新疆还有很多反映色彩的地名。维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等民族自古就十分崇尚“喀拉”(黑色)。据统计,在新疆带有“喀拉”(黑色)一词的地名就有400多处。如克拉玛依(黑油)和喀拉喀什(墨玉)等。“喀拉”一词除有黑色含义外,还有许多引申意义。如焉耆县名,维吾尔语称“喀喇沙尔”,意为“圣城”;在霍城、昭苏、于田等县内有“喀拉布拉克”地名,意为“清泉”;在疏附、伊宁、库尔勒、叶城等县内有“喀拉巴格”地名,意为“茂盛的果园”;在阿克苏、布尔津、巴楚、莎车等县内有“喀拉库勒”地名,意为“清澈的湖”。此外,对“科克”(蓝色)的崇尚也为维吾尔、哈萨克、柯尔克孜和蒙古等民族所有,如“科克吾塔格”(蓝色毡房)、“科克亚”(蓝色山崖)、“科克阿恰勒”(蓝色岔路口)、“可可托海”(蓝色灌木丛)等。另外,崇尚白色也是这些民族的习俗,有人做过统计,新疆以“阿克”(白色)起头的地名有200多处。如阿克苏,维吾尔语意为“白河”;阿克陶,柯尔克孜语意为“白山或高山”;巩留县有“阿克吐别克”地名,哈萨克语意为“白河湾”;博湖县有“查干淖尔”地名,蒙古语意为“白色湖泊”。以上地名不仅和色彩崇尚有关,也反映了民族文化深层次的内涵。祈求富裕安宁的地名多表现为新疆人民对美好生活的向往。如民丰县,取自汉语人民丰收之意;阿瓦提县,是维吾尔语繁荣的意思;阜康,取物阜民康之意;和静县,表达了民族团结和平相处的意愿等。

新疆多种宗教并存和各民族宗教信仰的地名大量存在。这也是新疆地名文化的一大特色。如在策勒县有一个称作达玛沟(达摩沟)地方,显然是受到最早传入新疆和田地区的佛教的影响。在后来,新疆由于受伊斯兰教的影响,许多与伊斯兰教有关的地名也由此产生。如皮山县的杜瓦镇,维吾尔语意为“祈祷”;库车县的哈尼喀塔木乡,维吾尔语意为“有围墙的清真寺”;焉耆县四十里城子的“穆斯林墓地村”;新和县玉其喀特乡的“和卓住过的村庄”;阿瓦提县伯什力克乡的“伊玛目帕夏村”;和田县有“清真果园”地名;伊宁市有“望月坡”地名;叶城有“方形清真寺”地名等。此外,新疆有些信仰伊斯兰教的民族有朝拜麻扎(墓地)的习俗,这当然与新疆先民们信仰原始宗教萨满教有关,因此在新疆带有“麻扎”字眼的地名有很多。如伊宁县有“麻扎村”和“墩麻扎镇”;沙雅县有“麻扎和卓” 等地名。

新疆的蒙古族信仰喇嘛教(藏传佛教),因而在新疆的蒙古语地名中就出现了与喇嘛教有关的许多地名。如乌苏市境内有 “六十个喇嘛住过的地方”、“喇嘛角”和“白色寺庙”等地名;伊宁市,蒙古语为“固尔扎”城,意为“金顶寺”,相传17世纪时,准噶尔蒙古人在今伊宁市东北处修建了一座金碧辉煌的“固尔扎寺庙”;昭苏县原名蒙古勒库热,蒙古语意为“圣佑庙或喇嘛庙”;特克斯县曾被更名为克孜勒库热县,蒙古语意为“红色寺庙”;此类地名还有很多。蒙古族除了信仰喇嘛教外,还保留了一些原始宗教萨满教的遗俗,如祭拜“敖包”,这在地名中也有反映。乌苏市哈不图呼镇有“查干敖包”;和布克赛尔县有“巴音敖包”、“包木色亭敖包”、“班禅敖包”和“乌萨拉敖包”;青河县有“阿尕什敖包乡”等。

汉族的宗教信仰在新疆的地名中也有表现。如清代时乌鲁木齐一度又称“红庙子”,因当时在今乌鲁木齐市区老满城西北建有一座红色的关帝庙,是为乌鲁木齐的地标,故名;巴里坤县东北有老爷庙地名;哈密北部东天山峰顶有一座古庙,称天山庙,始建于唐贞观十四年(641年),清乾隆五十一年(1786年)又建关帝庙,故又称“天山关帝庙”。

新疆各民族人民屯垦戍边共同开发新疆的地名在新疆各地处处闪现。新疆的屯垦戍边事业始于2 000多年前的西汉,延续至今,在新疆的地名中留下了光辉的印记。与军屯有关的地名用字有“屯”、“工”、“宫”、“台”、“运”、“营”、“驿”等。如“屯”,有头屯、三屯、奎屯、北屯等;如“工”、“宫”(工、宫相通),有头工、二工、三宫、六宫等;如“台”,即军台,有奇台、五工台、三台、塔尔巴哈台等;如“运”、“营”(运、营相通),有九运街乡、五运村、小营盘、湖南营等;如“驿”,即驿站,有乐土驿等。与旗屯有关的地名用字有“牛录”。如18世纪由东北转战迁徙到伊犁河南岸屯垦戍边的锡伯营,就形成了今天察布查尔县的八个牛录(乡)地名。与民屯有关的地名用字有“户”。如凉州户、八家户、广东户、肃州户、军户农场等。屯垦戍边事业发展到现代,又出现了使用数字的地名,这主要存在于新疆生产建设兵团所辖地。以上这些地名是对历史上当时屯垦戍边事业的真实记录,也是新疆人民共同开发新疆的真实写照。

体现党和国家民族政策的新疆地名则是新时代的见证。新中国成立之初,为认真贯彻执行各民族一律平等的民族政策,党中央和国务院明确提出了变更带有民族歧视含义的地名,新疆一些地名随之发生变更。如改“迪化市”为乌鲁木齐市,改“乾德县”为米泉县;改“孚远县”为吉木萨尔县;改“绥来县”为玛纳斯县;改“景化县”为呼图壁县;改“承化县”为阿勒泰县;改“镇西县”为巴里坤县;改“巩哈县”为尼勒克县;改“宁西县”为察布查尔县。地名的更改,又为新疆的地名文化注入了新的血液,留下了新的文明印记,带来了与时俱进的时代感。

在人类历史发展的长河中,地名就是流淌其中最鲜活的文化印记。新疆的地名,是新疆地区从古至今政治、经济、军事、民族、宗教、地理、社会、历史、文化等元素生生息息发展演变最给力的人类印记。可以说,新疆地名从它产生的第一天起,便是一种文化标记,便是一种历史见证,便是一种生态发展。新疆特殊的地理位置、新疆多元的文化、新疆多民族的民俗习惯,使得新疆历史发展的轨迹和独特的地域人文资源,必然会体现在新疆的地名文化之中。新疆的地名文化中蕴含着历史的传承和各民族心灵的精髓,承载着新疆历史上的民族融合、宗教演变、疆域变化和传统文化的观念,使得其地域特色始终熠熠生辉,成为大美新疆历史文化中最具魅力的人文景观。endprint