武汉市1999-2012年城市扩张的时空分异

2015-03-18刘艳芳汤硕华谭荣辉孔雪松

刘艳芳, 汤硕华, 谭荣辉, 孔雪松

(1.武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079;2.武汉大学 地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉 430079)

武汉市1999-2012年城市扩张的时空分异

刘艳芳1,2, 汤硕华1, 谭荣辉1, 孔雪松1,2

(1.武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079;2.武汉大学 地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉 430079)

以1999-2012年14期LandsatTM影像为数据源,选取武汉市为研究区,采用GIS与景观指数分析相结合的方法,从时间序列和空间发展角度分析了城市建设用地的分布特征及变化规律,探讨了武汉市建设用地扩张的时空分异特征.结果表明:1999-2012年,武汉市的建设用地从161.78km2增长到712.17km2,年均增长面积为42.34km2,扩张速度达到26.17%/a,扩张强度则为0.5%/a;城市主体是沿着长江和汉江呈斜十字形不断向外扩张的,扩张方向主要是W、SW和SE三个方向,扩张模式以边缘式和填充式为主;从建设用地的景观特征来看,破碎度先减小后增大,优势度先增大后减小,景观形状一直趋于简单化,景观分布则缓慢聚集.究其原因,主要包括四点:国家政策的宏观调控、城市规划的引导作用、河流湖泊的地形限制和经济发展的强烈需求.

武汉市;城市扩张;时空特征;景观格局

城市化是当今世界上最重要的社会经济现象之一[1],城市用地急剧扩张成为城市和社会经济加速发展的重要特征[2].城市扩张侵占城市周围的生态用地(主要是耕地),使其面积逐年减少,分析城市扩张的时空特征,对科学合理地指导城市规划、保护有限的耕地资源和生态环境具有十分重要的意义[3].

时空特征作为城市扩张的六大研究领域[4]之一,国内外学者对其研究已经颇为完善.其中,国外对建设用地增长的时空特征的研究相对较少,虽然对建设用地扩张研究较早,但主要集中于建设用地变化驱动力的研究.而国内对建设用地时空特征的研究研究成果十分显著.从研究对象上看,有单个城市的[5],也有城市圈或城市群的[6],还有区域尺度的[7],更有全国尺度的[8];从研究方法上看,由单一的GIS空间分析[9]到RS与GIS结合分析[10,11],再到RS、GIS与景观指数综合分析[12,13],技术手段逐渐多元化;从研究内容上看,主要包括数量特征分析[14]、扩张模式分析[15]、变化检测分析[16]、社会经济指标分析[17]和景观格局分析[18,19];从研究领域上看,有纯粹的时空特征分析[20],也有时空特征与其他领域的综合分析如影响因素与驱动力[21,22]、耕地占用[23]、模拟预测[24]等.但是,研究对象多以东部大城市为主,而且研究时序以阶段性时间变化为主,缺少连续性的时序研究,同时,在研究方法上,对建设用地的增长方向研究均是四方向或八方向上的规模统计,甚至于简单的定性描述,没有明确对各个方向上城市扩张的空间特征进行定量分析.

武汉市作为典型的中部城市,随着社会经济的高速发展,城市化进程加快,城市建设用地扩张加速,历年的城市扩张比较明显.因此,本文以遥感为主要信息源,以GIS空间分析和景观指数分析为手段,研究武汉市1999-2012年城市扩张的时空特征,提出了一种改进的研究城市扩张方向的方法,在学术上是对相关研究的补充,在实际应用上对土地合理规划具有指导意义,可为城市规划和相关政策的制定提供支撑.

2 研究区域与研究方法

2.1 研究区域

武汉市是湖北省省会,华中地区最大城市,占地面积8494km2,地处长江中下游,东经113°41′-115°05′,北纬29°58′-31°22′,东西最大横距134km,南北最大横距155km.根据武汉市2012年统计年鉴,武汉市2011年户籍总人口827.2万人,其中非农人口546.59万人,占总人口的55.07%,人口密度每平方千米973.91;国内生产总值6756.2亿元,其中第三产业总产值3309.48亿元,占国内生产总值的48.98%,人均GDP67427元.

2.2 数据来源及处理

本文采用LandsatTM遥感影像数据14期,获取时间分别为1999-2012年,成像时间分别为7-9月间,影像质量良好,满足分类的需要.运用遥感图像处理软件Envi4.8对遥感影像进行配准(精度控制在0.5个像元内)、坐标变化、几何校正、影像增强等数据预处理工作.采用最大似然法对遥感影像进行监督分类,将其划分为建设用地、耕地、林地、水域和裸地五类,并进行分类后处理,去除小像元.为了保证选取样本的正确性和代表性,每期影像随机选择其中100个样本与土地利用现状图比对,并进行实地调查,使得分类整体精度和kappa系数分别大于87%和0.81.然后基于建设用地面积随时间增加而增大的原则,在ArcGIS9.3中进行修改操作(clip、erase、eliminate等),保证最终建设用地提取精度在90%以上.

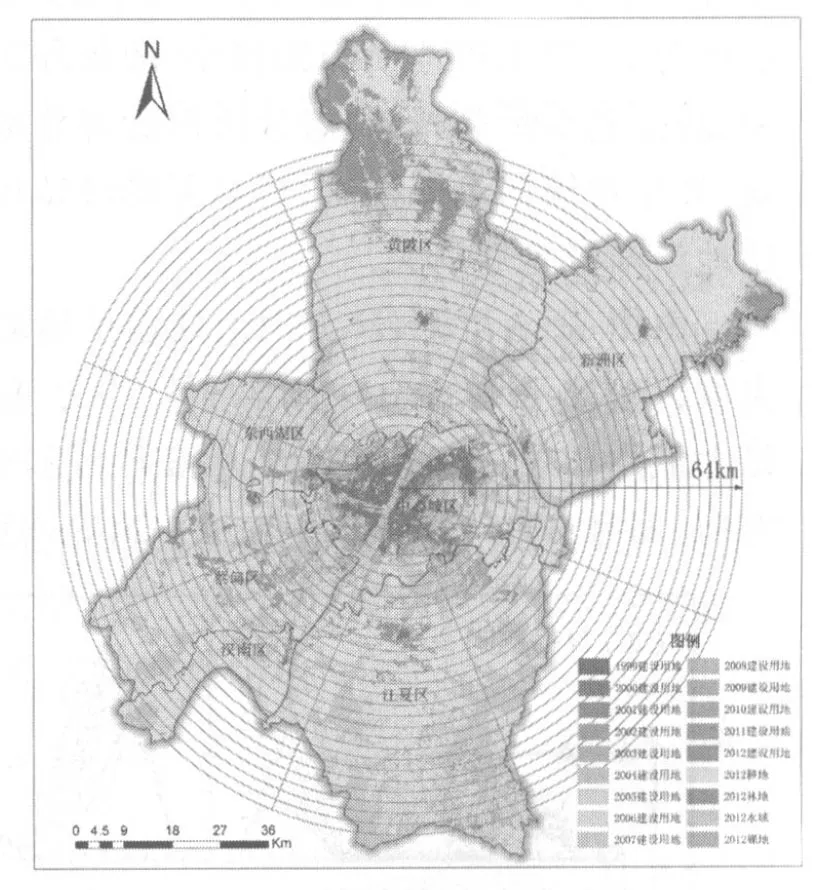

图1 1999-2012年武汉市建设用地扩张变化图Fig.1 Construction land expansion in Wuhan City from 1999 to 2012

2.3 研究方法

本文采用GIS空间分析与景观指数分析相结合的方法.利用GIS的空间分析功能,统计建设用地扩张的数量特征和面积-城市中心距离指数.其中,数量特征主要包括建设用地扩张的速度与强度,扩张速度是指单位时间内建设用地面积变化的幅度,扩张强度是指单位时间内建设用地占研究区总面积比例变化的幅度[25].

而面积-城市中心距离指数是指建设用地的面积随离城市中心的距离远近而变化的规律.本文以研究区的建设用地重心作为城市中心,以城市中心为圆心,以2km为半径,递增向外画圆环直至覆盖整个研究区的建设用地,最终形成32个环区;同时将32个环区划分为8个方向,计算每个方向的面积-城市中心距离指数(图1).

同时利用景观格局分析软件Fragstats3.3计算建设用地的斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、面积加权平均分形维数(AWMPFD)和聚集度指数(AI),从而说明建设用地的景观特征.最大斑块指数能反应最大斑块对景观的影响程度,从而反应斑块类型的优势度.最大斑块指数越大,最大斑块对景观的影响程度越高,斑块类型的优势度越大[26].

3 结果分析

3.1 数量特征分析

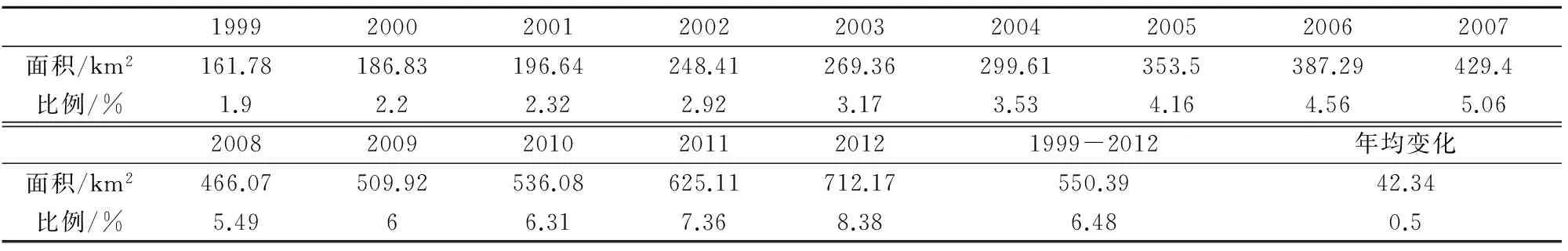

表1 1999-2012年武汉市建设用地的面积和占研究区总面积的比例

建设用地面积变化是城市扩张最直观的反应,利用GIS空间分析,得到1999-2012年武汉市建设用地的面积和占研究区总面积比例的变化情况.由表1可知,武汉市2012年的建设用地面积是1999年的4.4倍,建设用地增长了550.39km2,年均增长面积为42.34km2/a;而占研究区总面积的比例由原来1999年的1.9%增加到2012年的8.38%,增长了6.48%;扩张速度达到26.17%/a,扩张强度则为0.5%/a.

图2 1999-2012年武汉市建设用地扩张强度Fig.2 The expansion intensity of construction land in WuhanCity from 1999 to 2012

本文以扩张强度的0.5倍、1倍、1.5倍将城市扩张过程划分为四个阶段(取上限值):低扩张阶段、较低扩张阶段、较高扩张阶段和高扩张阶段.由图2可知,武汉市在2000-2001和2002-2003处于低扩张阶段,最低达到0.12%;在1999-2000、2003-2004、2005-2008和2009-2010处于较低扩张阶段;在2001-2002、2004-2005和2008-2009处于较高扩张阶段;在2010-2012处于高扩张阶段,最高达到1.05%.其中,2010-2011的最大值1.05%是2000-2001的最小值0.12%的8.75倍,由此可见1999-2012年武汉市建设用地增长的快慢差异.

3.2 面积-城市中心距离指数分析

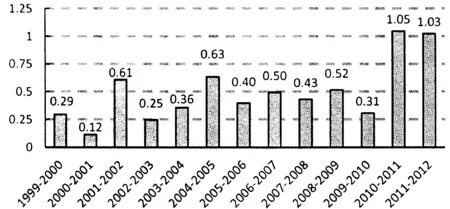

基于1999-2012年的建设用地分布,利用GIS空间分析,得到1999-2012年武汉市8个方向上建设用地的面积-城市中心距离指数,由于图幅限制,将远城区外小于1km2的数据进行了省略,如图3所示.由于武汉市中心有长江干流穿过,因此初始2km环区内以水域为主,建设用地面积比较小.随着环区的半径加大,主城区的建设用地急剧凸显,图形呈现明显的上升趋势,快速达到最高峰.随着环区向近郊移动,建设用地面积减少,图形以相对缓慢的趋势下降,直至建成区界线.环区继续向远郊移动,远城区的城镇用地凸显,使图形呈现小山包似的突起,直至到达行政区界线,建设用地渐渐减少后消失.

由图3-a可知,N方向上建设用地的增长变化比较平缓,S方向上建设用地的增长变化相对明显;两者主城区建设用地的最大值增加了7km2左右,所在环区和边界范围向外推进了2-4km;远城区建设用地的最大值则增加了3km2左右,所在环区和边界范围无明显变化.同时,S方向上建设用地的规模明显大于N方向,而且2005-2012年在22-24km范围内形成了一个新的极值点,与远城区相偎相依.

图3 1999-2012年武汉市建设用地的面积-城市中心距离指数变化曲线Fig.3 The area-city center distance index of construction land in Wuhan City from 1999 to 2012

由图3-b可知,W方向上建设用地的增长变化比较明显;主城区建设用地的最大值增加了10km2左右,所在环区和边界范围向外推进了6-8km;由于东西湖的城区与中心城区相连,1999-2004年可以看到一个小山包紧随主峰出现,后来随着城市扩张而逐渐被主峰所包容;蔡甸的城区则离中心城区较远,建设用地的最大值增加了5km2左右,所在环区和边界范围无明显变化.而E方向上建设用地的增长变化则比较平缓;主城区建设用地的最大值增加了7km2左右,所在环区和边界范围向外推进了2-4km.由于东湖的阻挡作用,E方向上建设用地的增长速度明显慢于W方向,导致2012年建设用地的规模明显小于W方向.

由图3-c可知,NW方向上建设用地的增长变化比较平缓;主城区建设用地的最大值增加了6km2,所在环区和边界范围向外推进了4km.而SE方向上建设用地的增长变化非常明显;主城区建设用地的最大值增加了12km2,所在环区和边界范围向外推进了10km;建设用地规模在2005年明显超过了NW方向.

由图3-d可知,SW方向上建设用地的增长变化非常明显;主城区建设用地的最大值增加了9km2,所在环区和边界范围分别向外推进了10km和20km,并在2005-2010年将边界范围延伸到了汉南城区所在环内;远城区建设用地的最大值则增加了1.5km2左右,所在环区和边界范围无明显变化.而NE方向上建设用地的增长变化比较平缓;主城区建设用地的最大值仅增加了4km2,所在环区和边界范围向外推进了2-4km;远城区建设用地的最大值则增加了2km2,所在环区和边界范围无明显变化;建设用地规模在2005年明显小于SW方向.

3.3 景观指数分析

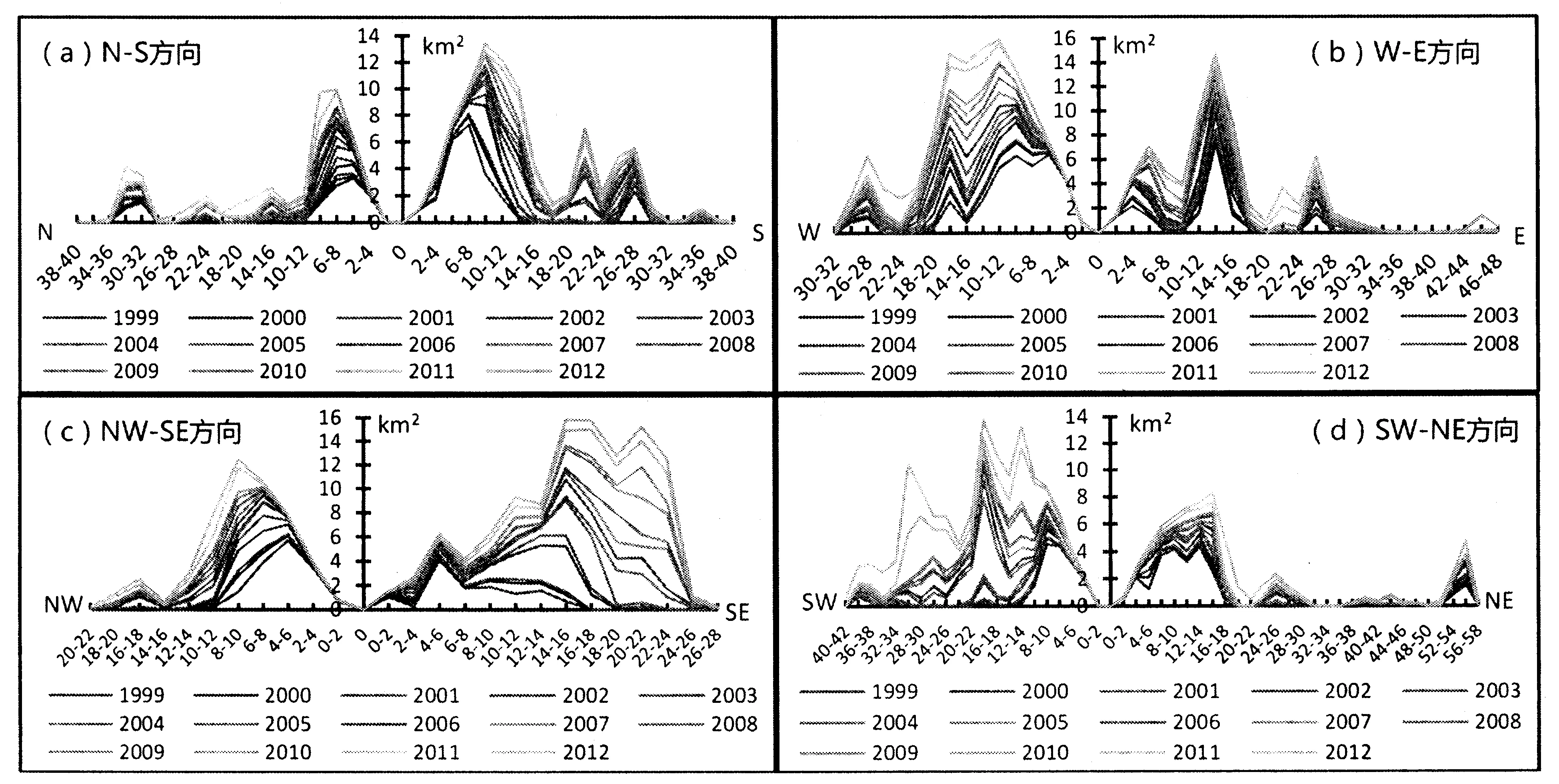

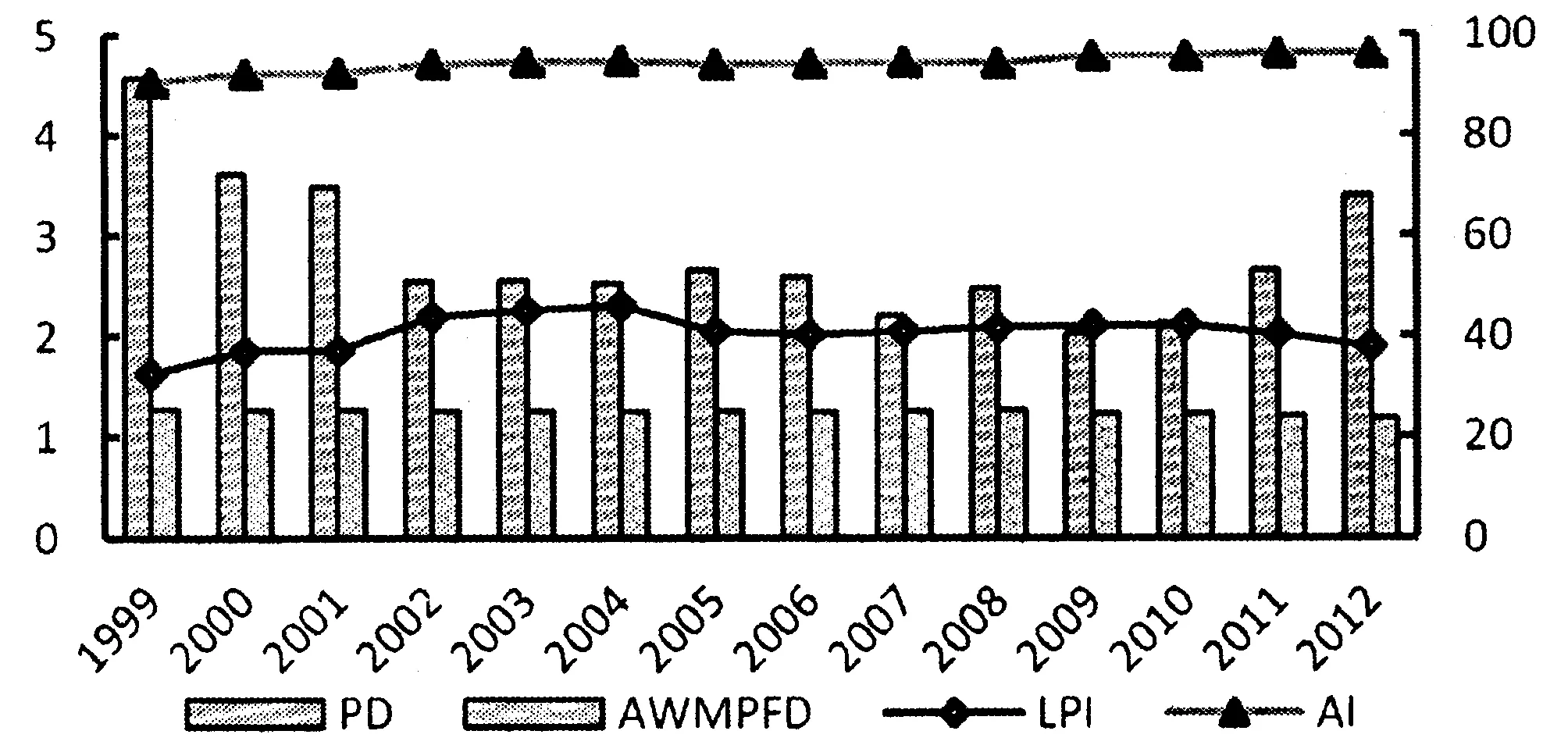

利用景观格局分析软件Fragstats3.3计算景观指数结果如表2.总体来看,PD变化非常明显,最大值4.57是最小值2.02的2.26倍;LPI则变化比较明显,最大值与最小值之比是1.41;而AWMPFD和AI变化不大,最大值与最小值之比分别是1.08和1.06.

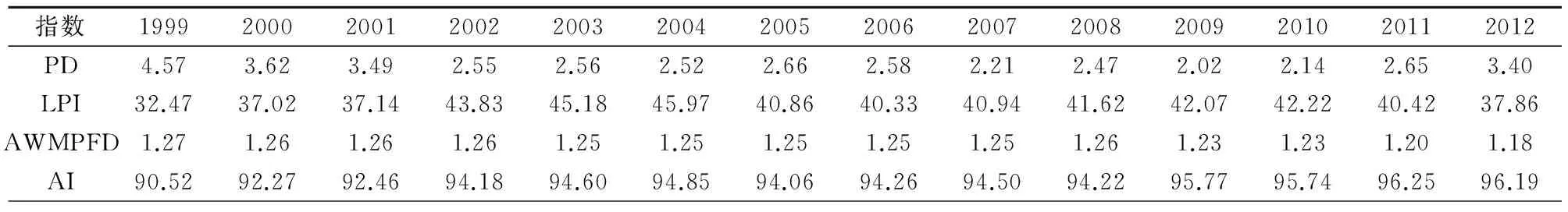

表2 1999-2012年武汉市建设用地的景观指数

由表2和图4可知,1999-2012年武汉市建设用地的景观指数变化大致可以分为三个阶段.1999-2004年,PD和AWMPFD减小,LPI和AI增大,建设用地斑块的破碎度显著降低,聚集程度升高,最大斑块对景观的影响程度显著升高,建设用地的优势度明显上升,整体形状趋于规则化和简单化.这个时期主要受城市总体规划的影响,主城区建设以四城(汉口商业金融城、东湖科技城、青山钢铁城、沌口汽车城)为重点,注重新区开发与旧城改建的结合,初步形成核心区、中心区片和综合组团的布局结构.

图4 1999-2012年武汉市建设用地的景观指数变化Fig.4 Landscape Index of construction land in WuhanCity from 1999 to 2012

2004-2008年,景观指数有微小的起伏,但总体来说,AWMPFD增大,PD、LPI和AI相对减小,建设用地斑块的破碎度降低,聚集程度降低,最大斑块对景观的影响程度降低,建设用地的优势度下降,整体形状趋于复杂化.这个时期主要受国家政策的影响,宏观经济政策和资金技术的大量支持,使得武汉市的发展上了一个新台阶,建设用地的扩张强度明显提升.

2008-2012年,PD和AI增大,LPI和AWMPFD减小,建设用地的破碎度显著升高,聚集程度有所升高,最大斑块对景观的影响程度降低,建设用地的优势度下降,整体形状再次趋于规则化和简单化.由于国家政策和城市总体规划的共同影响,武汉市的建设用地急剧蔓延.由于河流湖泊的地形导向与限制,主城区与吴家山、豹遚、纸坊和常福距离较近,建设用地进行填充式扩张,使得武汉市的整体扩张方向表现为明显的W、SW和SE三个方向.

3.4 影响因素分析

综上所述,1999-2012年,武汉市是以长江和汉江为两条基本轴线不断向外蔓延的,后期建设用地一方面填充前期的发展空隙,另一方面在此基础上逐步向外扩张;与此同时,远城区形成6个次级核心,与城市主体之间的大片土地又逐渐被侵蚀,城市规模不断扩大.

究其原因主要有四点:一是国家政策的宏观调控.2004年3月,中共中央提出中部崛起战略和“两横两纵”经济带.2007年,国家又批准武汉城市圈进行“两型社会”的试点建设.2010年,国务院明确武汉市为中部地区的中心城市.武汉作为中国内陆最大的城市之一,获得了国家在宏观经济政策和资金技术投入等多方面的大力支持,促进了社会经济的快速发展.同时,武汉市作为湖北省的省会城市和1+8城市圈的中心,社会经济的发展只有始终与周边城市保持相当大的差距,才能够稳固龙头老大的位置,而这势必要求武汉市加速城市发展.

二是城市规划的引导作用.《武汉市城市总体规划(1996-2020年)》的近期建设规划明确指出:加快主城用地调整和旧城改建,推进新区的整体开发,促进主城功能布局趋于合理.因此,1999-2004年,建设用地的土地利用结构变得紧凑,空间布局逐步优化,景观指数特征表现出明显的变化.同时,规划修编以后,武汉市按照城市总体规划的要求,建设以主城区为核心的多轴、多中心、开放式的城市空间布局;主城区依托“两江交汇、三镇鼎立”的自然格局,采用“多中心组团式”的城市空间结构,由内到外分别布局了10多个中心组团,同时建设11个新城和13个新城组团,带动郊区工业化和城市化水平的提高.因此,2008-2012年,建设用地虽然在聚集和规则程度有所提升,但是景观却变得比较破碎.

三是河流湖泊的地形限制.武汉市水资源丰富,形成了“以长江和汉江为引线,以东湖、汤逊湖等大大小小160多个湖泊为点缀”的水域景观.其中,长江和汉江形成了武汉市的两条轴线,引导着武汉市的土地利用方向与发展趋势,形成了“三镇鼎立”的空间格局;而众多湖泊则对建设用地景观进行了明显的地域分割,导致建设用地只能朝着特定的方向增长,如W、SW和SE,使武汉市主体呈现为一只翩翩起舞的“蝴蝶”.

四是经济发展的强烈需求.社会经济的高速发展必然需求大量的建设用地.1999-2012年,武汉市GDP总量以年均约16.8%的速度增长,同期建设用地则以年均26.17%的速度增长.“十一五” 和 “十二五”期间,东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区和吴家山海峡两岸科技产业园发挥其核心增长极的作用,组团式推进产业的集聚升级和空间的辐射扩散,成为全市经济发展最快、活力最强、规模最大的新的经济增长带;与此同时,武汉新区、北湖化工新区、王家墩商务区、阳逻开发区等均不断向周边地区延伸产业发展空间.因此,2005年以后,建设用地扩张强度明显加快.

4 结论和讨论

综合运用RS、GIS和景观指数,对武汉市1999-2012年城市扩张的时空特征进行了定量研究,研究结果表明:1)1999-2012年武汉市的建设用地从161.78km2增长到712.17km2,年均增长面积为42.34km2,扩张速度达到26.17%/a,扩张强度则为0.5%/a.从历年扩张强度来看,武汉市在2000-2003基本处于低-较低扩张阶段,只是在2001-2002存在一个极大值点,达到较高扩张阶段;在2003-2010处于较低-较高扩张阶段;在2010-2012处于高扩张阶段.2)从面积-城市中心距离指数变化曲线来看,武汉市主体是沿着长江和汉江呈斜十字形不断向外扩张的,扩张方向主要是W、SW和SE三个方向,朝着东西湖区、蔡甸区和江夏区逐渐蔓延.3)1999-2012年武汉市建设用地的景观特征有明显的变化规律.PD和LPI、AWMPFD和AI刚好呈现相反的变化趋势;景观破碎度先减小后增大,景观优势度先增大后减小,景观形状一直趋于简单化,景观分布则缓慢聚集.总之,武汉市建设用地景观逐渐变得简单、紧凑,但是又被生态用地景观分割而变得相对破碎.

由此可见,GIS空间分析与景观指数分析相结合的方法具有明显的优势,不仅直观反映了城市扩张的数量特征,而且还充分体现了建设用地增长的空间特征.同时,连续性的时序研究更能准确反映城市扩张的状态和程度;而面积-城市中心距离指数变化曲线更能够定量描述城市的扩张方向,直观反映城市建设用地以及新增建设用地的空间分布.武汉市地理位置独特,作为中部地区的核心城市之一,快速的经济发展与城市扩张是不可避免的.但是,建设用地扩张强度不断加大,城市周围的生态用地不断减少,将严重影响社会经济和生态环境的可持续发展.有研究表明:1995-2010年,湖泊水域有16.73km2转变成了建设用地,转移比率达到18.89%[27].土地资源是有限的,无节制的城市扩张是不可行的,我们需要从数量和空间分布上对城市建设用地的增长进行合理规划,提高土地的集约利用率,保证合理的扩张强度和扩张模式,实现社会经济与生态环境的可持续发展.

[1] 陆笿,汤茂林,刘茂松.基于RS和GIS的江阴城市扩张研究[J].南京师大学报:自然科学版,2010(02):132-137.

[2] 徐梦洁,於海美,梅艳,等.近年我国城市土地扩张研究进展[J].国土资源科技管理,2008(01):47-52.

[3] 吴宏安,蒋建军,周杰,等.西安城市扩张及其驱动力分析[J].地理学报,2005(01):143-150.

[4] 王婧,方创琳.城市建设用地增长研究进展与展望[J].地理科学进展,2011(11):1440-1448.

[5] 郑荣宝,陈梅英,陈美招.广州市花都区建设用地扩展的时空特征及驱动因素分析[J].热带地理,2012(01):66-71.

[6] 熊宏涛.近25年来武汉城市圈土地利用景观格局变化及驱动力分析[D].武汉:华中师范大学,2012:4-6.

[7] 李平星,孙伟.改革开放以来苏南地区城市扩展格局与驱动机理研究[J].长江流域资源与环境,2013(12):1529-1536.

[8] 张利,雷军,李雪梅,等.1997-2007年中国城市用地扩张特征及其影响因素分析[J].地理科学进展,2011(05):607-614.

[9] 刘盛和,吴传钧,沈洪泉.基于GIS的北京城市土地利用扩展模式[J].地理学报,2000(04):407-416.

[10] 张荣天.县域城镇空间扩展特征及影响因素分析[D].南京:南京师范大学,2012:3-4.

[11] 汤君友,杨桂山.基于RS与GIS的无锡市城镇建设用地扩展时空特征分析[J].长江流域资源与环境,2004(05):423-428.

[12] 杨振山,蔡建明,文辉.郑州市2001-2007年城市扩张过程中城市用地景观特征分析[J].地理科学,2010(04):600-605.

[13] 王莹,邢立新,潘军,等.城市扩张对景观格局变化影响研究[J].江西农业学报,2013(01):31-34.

[14] 吴优.上饶市建设用地时空特征及其驱动力研究[D].南昌:江西农业大学,2013:15-17

[15] 张金兰,欧阳婷萍,朱照宇,等.基于景观生态学的广州城镇建设用地扩张模式分析[J].生态环境学报,2010(02):410-414.

[16] 冯仕超,高小红,亢健,等.西宁市30多年来土地利用/土地覆被变化及城市扩展研究[J].干旱区研究,2012(01):129-136.

[17] 周国华,贺艳华.长沙城市土地扩张特征及影响因素[J].地理学报,2006(11):1171-1180.

[18] 陈颖彪,李雁,千庆兰,等.基于TM数据的广州市番禺区土地覆被格局分析[J].地理科学,2012(04):458-463.

[19] 贾琦,运迎霞,黄焕春.快速城市化背景下天津市城市景观格局时空动态分析[J].干旱区资源与环境,2012(12):14-21.

[20] 储金龙,马晓冬,高抒,等.南通地区城镇用地扩展时空特征分析[J].自然资源学报,2006(01):55-63.

[21] 安彦明.城市扩展特征及其驱动力分析[D].武汉:湖北大学,2012:6-4.

[22] 贺振,赵文亮,贺俊平.郑州市城市扩张遥感动态监测及驱动力分析[J].地理研究,2011(12):2272-2280.

[23] 任文利,江东,董东林,等.成都市城市扩张遥感监测及演变特征研究[J].甘肃科学学报,2014(02):15-21.

[24] 段学军,卢雨田,李慧,等.南通市城镇建设用地扩展时空特征分析及模拟[J].长江流域资源与环境,2009(02):104-110.

[25] 嵇涛,杨华,何太蓉.重庆主城区建设用地扩展的时空特征及驱动因子分析[J].长江流域资源与环境,2014(01):60-66.

[26] 冯石,马友鑫,刘文俊,等.城市化过程中昆明周边景观格局特征分析[J].云南大学学报:自然科学版,2009(S1):338-343.

[27] 黄浦江,刘艳芳,刘畅,等.基于RS与GIS的武汉城市湖泊演化研究[J].生态环境学报,2012(09):1588-1593.

Spatial-Temporal Variation of Urban Expansion in Wuhan City from 1999 to 2012

LIU Yan-fang1,2, TANG Shuo-hua1, TAN Rong-hui1, KONG Xue-song1,2

(1. School of Resource and Environmental Science, Wuhan University, Wuhan 430079, China; 2. Key Laboratory of Geographic Information System, Wuhan University, Wuhan 430079, China)

With 14 years Landsat TM images from 1999 to 2012 as the data source, selecting Wuhan City as the study area, this paper adopting the combined methods of GIS and landscape index analysis analyzed the distribution and variation of urban construction land from the perspective of time series and spatial development and discussed the spatial-temporal differentiation characteristics of construction land expansion in Wuhan City. The results show that: in 1999-2012, the construction land area increased from 161.78 km2to 712.17km2, the average annual growth area was 42.34 km2, the expansion rate reached 26.17%/a, and the expansion intensity was 0.5%/a; the city sprawled along the Yangtze river and Hanjiang river in oblique cross, the expansion direction was mainly W, SW and SE, and the expansion mode is given priority to with edge and filling; from the perspective of the landscape characteristics of construction land, the fragmentation increased with the decrease of the first, the dominance decreased after the first increased, the landscape shape always simplified and the landscape distribution scattered slowly. The reason mainly included four points: the macro-control of national policy, urban planning guide, the terrain constraints of rivers and lakes and the strong demand of economic development.

Wuhan city; urban expansion; spatial-temporal characteristics; landscape pattern

10.14182/J.cnki.1001-2443.2015.03.012

2014-09-29

国家“十二五”科技支撑计划资助项目(2012BAH28B02).

刘艳芳(1959-),女,湖北武汉人,教授,博士生导师,主要从事区域规划、经济地理和地理信息应用工程研究.通信作者:汤硕华(1989-),男,湖北荆州人,硕士,主要研究方向为经济地理与区域规划.

刘艳芳,汤硕华,谭荣辉,等.武汉市1999-2012年城市扩张的时空分异[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2015,38(3):272-277.

F

A

1001-2443(2015)03-0272-06