严绍云:疾病为师,茶汤为药

2015-03-17青禾

青禾

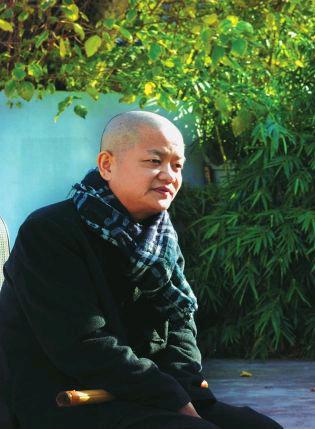

冬天的一次茶会,终于见到他,在龙泉山间的一个空旷小院,他一袭布衫端坐椅上,吹着洞箫,旁若无人。远远地还没看清面容,悠悠的箫声已穿过院墙飘入耳中。

嗯,这也符合我的想象。清雅茶人,会吹箫没什么奇怪的。但看了半天,发现他一直保持着端正的姿势一动不动,这就是功夫了,就像有修为的高僧讲法时一样。这样一个人,你无法想象他曾经是玩摇滚的,痴迷于重金属solo时的超高音,沉醉于低音贝斯的轰鸣。

茶会将要开始,他从椅子上站起来,发现他竟然不能直立行走。他说这是自己的第一位老师——疾病,留下的痕迹。

病

1992年,严绍云还是风华正茂的十八岁少年,在云南玉溪师专学音乐。年轻的激情无处释放,他开始组建乐队玩摇滚。就在他准备用摇滚乐来证明生命是多么灿烂时,他患上了强直性脊椎炎。

“当时你的第一反应是什么?”

“逃避。”他说自己用身体做了一道证明题:每天高于1000毫升的酒精加上40根以上的香烟,以及不低于8小时的摇滚轰鸣,日夜颠倒的作息,再加上两种极端情绪——极度亢奋和极度低落的反复煎熬,其破坏力远胜海洛因。半年之后,他就达到了别人吸毒三年以上对身体的糟蹋效果。

强脊炎对一个摇滚青年的摧残,是非常强烈的。摇滚是情绪的极端爆发,而强脊炎是一种僵直性的病,就好像冰水浇在了烈火上。

没办法,摇滚乐队只能解散,严绍云变成了一个普通的强直性脊柱炎患者。在四处访医问药的几年后,一天早上醒来,他发现自己突然不能动了,头剧烈地疼痛,他陷入了持续的恐惧中。

接着内脏开始变坏,口腔接连溃疡,肠胃极度难受,一吃完就想吐,一吐完又想吃。他住进了医院,整个人虚脱得无力去按呼叫器,十多天时间,体重下降了近40斤。

医生束手无策,严绍云决定做最后一次垂死挣扎。他从医院走出来,花了两个小时去看一位中医,路上他碰到一只蜗牛,陪着他走了很长一段。

这位医生给他把把脉后,居然轻松地说,“放心,我能治你的病。”

“就是这句话,救了我一命。”严绍云感慨道。“我相信了她,因为她像算卦的一样,把我的症状都一一例举了出来。然后让我回家多睡觉,少吃饭,恢复点体力再来开几服药吃。”

医生后来并没有开出什么神奇的药,但严绍云却真的慢慢康复了。

“现在想来,这位中医当时是吹牛,并不是她的药救了我,而是她吹的牛让我宽了心。疾病的痛苦,并不来源于疾病本身,而是源自身体和精神的对抗。”他说,“情绪和妄想对身体的摧残,比疾病严重得多。”

茶

病好了,心没好。

疾病让他体验到一个非常重要的智慧:我们不是在痛苦中,就是在去痛苦的路上,而我们所经历的一切快乐,都是酿造痛苦的过程。

缘于此,严绍云说疾病是他人生的第一个老师。这个老师让他思考起一个问题:既然痛苦和死亡都是不可避免的,那么活着的意义是什么呢?

没有答案。还好,他遇见了茶。

一个午后,他把一小撮干瘪的茶叶投到水里的时候,刚好一缕阳光从窗缝中射进来,照到杯子上,吸引了他的视线。茶叶在舒展、变绿,像是枯死的生命再一次绽放开来。

他在文章里这样描述当时的感受,“我嗅到水里散发出的清香,我喝了一口茶汤,感觉到身体里被注入了一股和以往完全不一样的、一种宁静的生命力,我预感到,我的第二次生命即将开始。”

他从自行车棚里翻出很久没骑的自行车,开始了访茶之旅。

先去书店看茶书,接着是大街,一切开着门的茶店。

后来云南有了茶叶批发市场。他把自行车停在较远的地方,以掩盖自己的身份,然后西装革履地进去蹭茶喝。

严绍云嫌这样的效率还不够高,于是买了很多盖碗回家,从茶店要很多茶样回去,对比着喝。

后来一段时间,他混迹在一个叫“三醉斋”的网站,做了普洱茶版块的版主,由此认识了很多茶人,学习怎样更好地评鉴茶叶。

云南有世界上最好的气候和水土,因此能够孕育出最好的茶树,再加上最少的人工干扰,成就了世界上最高品质的茶叶。这些茶叶生长的地方叫做:古六大茶山。其中最好的在倚邦和曼洒。

基本上所有茶人都会到此一游。

严绍云当然也不例外。当年他初到易武乡(现在曼洒山的行政中心)时,花了一个多月时间,跑遍了村村寨寨的家家户户。

不久他开始招兵买马,租房子搭灶,建设了第一个非家庭作坊专业型手工初制所,因为他对之前所有茶农做的茶都非常不满意,一定要亲手做出最好的茶来。

经过失败的教训,不断地重新思索和品茶,他终于找到了制茶的方法。

答案就是:反过来,做减法。

找到方法后,下一步就是确定最好的产地。现有的资料显然不够细致,于是他组织了一个“团伙”,把整个古六大茶山凡是产茶的村寨都调查了一遍:统计茶园情况、海拔、经纬度、茶园形态、地质情况、产量。制作茶样,测量茶树,做了很多标本。把各个村里最老的,说话能听清楚的老人走访了一遍,并留下了调查录音。

严绍云和他的伙伴们分别蹲在不同的山头上,就干两件事:做茶,喝茶。

越好的茶,离人类和社会越远。电和手机、电脑像是串通好的,一用手机和电脑就停电,一不用就来电。雨和电是冤家,雨一来电就走,甚至雨还未来,电就停了,村干部如是说:反正都得停,不如先拉闸,避免危险。

时间久了,就习惯了这种沉寂。

再后来,一段时间不下雨就觉得烦。“干嘛老不停电啊。”endprint