走,去海边看一场皮影戏!

2015-03-17魏力群

文/曹 媛 图/魏力群

走,去海边看一场皮影戏!

文/曹 媛 图/魏力群

说起皮影文化,很多人会想到陕西、甘肃或河北,总之,都是跟黄土地、跟北方汉子相关,但是,你可知道?在广东,在南方的海边,也有皮影戏,而且流传至今。

三尺白幕隔开,伴着灯光传来抑扬顿挫的腔调,咿咿呀呀之间,几个小小的影人上场了,惟妙惟肖、生动活泼,独不见幕后的艺人,这就是被誉为“中国最早的卡通”的皮影,是我国一种古老的表演形式。

在中国,与陕西等地的皮影相比,广东陆丰皮影戏的名气似乎没有那么“大”,但其实,她同样历史悠久。

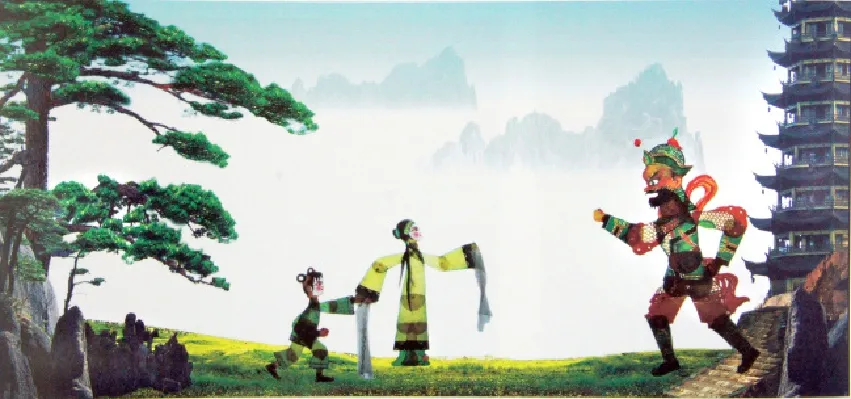

陆丰市委宣传部演出皮影戏《祭塔》

和皮影的初次“约会”

陆丰皮影戏是我国三大影系——潮州影系中唯一仅存的一支,起源于宋朝年间,兴盛于明清时期。2006年,陆丰皮影戏成功入选国家级非物质文化遗产名单。2011年底,陆丰皮影戏参与中国木偶皮影学会,以“中国皮影戏”成功申报联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录。

去年国庆,闲来无事的我与刚到广州的表弟去一个文化园区游玩,也许是缘分吧,第一场表演就碰上了陆丰皮影表演。这场名为《仙鹤与乌龟》的皮影戏,剧情也并不复杂,乌龟与仙鹤相遇,仙鹤对乌龟十分好奇,乌龟却对这个天上的庞然大物有些恐惧,一直把脑袋缩进龟壳;仙鹤并不气馁,用尖嘴和长爪想要乌龟露头。一时间,乌龟的小心翼翼、仙鹤的气急败坏都跃然三尺戏台,整个逗趣的过程加上有渲染力的音乐,在场的观众,不管大人还是孩子,都被逗的前仰后合。这虽然是我第一次看一场完整的现场皮影戏, 但皮影的造型艺术,表演形式在我的脑海中留下了深刻的印象。

皮影戏是种集合了戏曲、美术、文学、音乐、雕刻、制作、表演、舞台等内容的综合艺术,她历史悠久,在我国有广阔的分布。三尺戏台中,容得下人世的变故,也演的了历史的兴衰,可谓是:浮光掠影演绎千姿百态,著运之间牵引戏若人生。我国的皮影始于西汉、盛于唐代,自元代起,皮影就随着海陆交通传入欧亚各国,受到高度赞扬和热烈欢迎。而且,皮影戏所用的幕影演出原理,对于现代电影有着一定的启蒙作用。从此,皮影带上了强烈的中国特色,成为重要的中国印象名片之一。

陆丰皮影经典剧目《琵琶仙》

“海味”皮影海边生

一般来说,中国皮影戏有三个流派:滦州影、陕西影、潮州影。陆丰皮影戏是目前潮州影南路影系的唯一遗存,已有800年历史。为何陆丰皮影知者较少,她又源自何时何地,又有哪些不为人知的独特魅力和发展历程呢?

陆丰地处广东省东南部碣石湾畔,南濒南海,海岸曲折,港湾众多,且历史悠久、人杰地灵,至今仍保留着正字戏、白字戏 、皮影戏等多种古老剧种, 故有“百戏之乡”的说法。南宋末年,皮影戏随闽南移民传入海陆丰地区,与潮汕剪纸、影灯等民间艺术结合,发展成陆丰皮影戏。清嘉庆三年(1798年)《韩江·歌一百诗》中就有关于皮影的诗歌:“马锣喧击杂胡琴,楚调秦腔间土音。昨夜随郎看影戏,月中遗落凤头簪。” 黄钊的《潮居杂诗》也写道:“怡情不觉五更寒,莫听钟鸣必尽欢。太息浮生原若戏,那堪戏在影中观。”

陆丰皮影生长于海边,也发展出自己与北方皮影迥异的特点。从皮影本身来讲,陆丰皮影工艺结实,造型细致而灵活。与北方常见的驴皮影不同,陆丰皮影用牛皮制成,錾刀、 雕刀并用,先用錾刀凿出轮廓,后用雕刀修饰,经多道程序,制作较复杂;且受潮汕地区剪纸、水墨画等艺术形式熏陶,细腻薄透、犹如年画,色彩绚丽,经久耐用。陆丰皮影的影人高约 60 厘米,远远大于北方皮影的平均长度,四肢比例与真人相仿,造型贴近生活,手脚关节活动自如,五官轮廓分明,眼可转动、口可开合。相对比之下,北方影戏的人体比例高度夸张、五官轮廓不明,在细节上不如陆丰皮影这般精致,稍显粗糙。陆丰皮影,在灯影下,影人呈半透明,连水袖的质感都看得出来。

陆丰市皮影剧团 的皮影

如,陆丰皮影戏《鸡斗》中使用的公鸡,造型立体,色泽艳丽,已经使用了几十年,依旧完好。陆丰皮影还有一出经典剧目《琵琶仙》,取材于敦煌壁画中的飞天形象,与以往的皮影版型呆滞、多为侧身影像不同,剧中的飞天彩带飘飘,灵活流动,艳丽通透,展示了飞天的正面影像。这种技法始于1978年,由陆丰皮影戏团导演彭美英等人首创,在皮影历史上前无古人,有着重要意义。陆丰皮影追求逼真灵动的放影效果,一出剧目往往需要多人操纵,反映着老一辈艺人高水准的艺术追求。

陆丰皮影戏《鸡斗》

陆丰皮影戏与海陆丰地区的地方戏互相影响。与关中影匠、唐山艺人苍凉的唱调不同,陆丰皮影戏唱腔以白字戏(本地方言戏,以福佬方言演唱,对白亦用方言,民间俗称“唉咿嗳”)曲牌为主,也唱正字曲(也称正音戏,用“中州官话”唱念)和海陆丰渔歌小调等,有浓郁的地方特色。相对比之下,北方的皮影戏大多在唱腔上更胜一筹,比如唐山皮影有独特的“掐嗓”唱法。

陆丰皮影团演出后台

陆丰南塘镇环林村采访

著名皮影艺人蔡娘仔

在早期,陆丰皮影的影窗不是兽皮,而是纸幕,如果掌握不好动作和力度,很容易把纸幕捅破。灯光原先是豆油灯,据说油灯会导致影偶的操纵杆外显,后来改用汽灯,1949 年以后逐步使用电灯,就没有原先操纵杆外显的问题了。

传统的陆丰皮影有一套较为固定的程序。演出前要先举行祭祀仪式。1949 年以前演出,必须随班携带田公元帅的香炉祭拜,谓之“带老爷”,现已省略。祭祀完毕,是开台戏——“搬仙”(即扮仙),演出内容有《八仙过海》、《仙姬送子》和《跳加官》。过去唱正字,后来改用白字。“搬仙”过后,依例要由“大头坎”念一段顺口溜,但也已省略不演。

内容方面,陆丰皮影戏以文戏为主,文戏重唱功,武戏重操纵。和北方的皮影一样,陆丰皮影戏也一般在晚上演出。有时演出天光戏,要一直演到天亮才结束。演出有先武后文的顺序之别,俗称为“半夜反”,当地人又称为“下水戏”,即上半夜演武戏,下半夜演文戏。据说这是由于年轻人比较喜爱武打动作戏,到了下半夜年轻人都跑去休息了,才开始演唱老年人喜欢的文戏。武戏剧目大都来自正字戏,极少唱腔,伴奏采用正字戏的昆牌子,念白多用正字;文戏剧目多来自白字戏,用正字曲牌唱白字。

以上可以看出,陆丰皮影主要传播在潮汕地区,地形单元相对独立,其唱腔首选地方戏曲曲牌和小调,这是陆丰皮影戏的独特魅力,也成为其拓展影响范围的阻碍,就决定了她不如北派皮影那般受众广阔。

老艺人们的故事

曾经,陆丰皮影戏有自己的专门系团:陆丰皮影戏团。这个广东省唯一的国有专业皮影戏团成立于1957年,2012年更名为“陆丰市皮影戏传承保护中心”。在21世纪的今天,随着声、光、电等现代化载体的发展壮大,娱乐的表达方式脱离单一,曾声噪多时的皮影戏开始走向没落,陆丰皮影戏一度也不例外。

由于受众有限,陆丰皮影戏的传承问题就显得尤为重要。目前,仅有两位国家级传承人,分别是蔡锦镇和彭忠,他们一位侧重于皮影表演操作,一位擅于制皮工艺。年纪越来越大的两位老人,一心坚守在传承皮影艺术的一线,希望这项古老而充满魅力的传统艺术及其技艺能够得到重视及良好的传承。

蔡锦镇是陆丰皮影艺术的传承人,蔡氏家族四代传承皮影艺术,见证了陆丰皮影戏的兴衰变迁。蔡锦镇的爷爷蔡强、父亲蔡娘仔都是声名远播的著名皮影艺人。父亲蔡娘仔能惟妙惟肖地模仿女性的歌手,因此得名。他能唱生、旦、净、丑多种行当,操作影偶的同时张口唱念。据说,蔡锦镇八十多岁时仍能中气十足而且清脆响亮的唱念戏词,令人称叹。

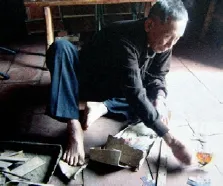

除了蔡家,陆丰皮影制皮工仅存彭忠。如今已年过八旬的彭忠,曾用几年时间研制出比北方皮影更厚、更形象的陆丰影人,他所制影皮最大的特点是透明度高, 同业者难以望其项背,堪称一绝。

随着地方经济的发展和对文化的重视,陆丰皮影有了一些新的发展方式。2008年,以“中国皮影戏”申报联合国教科文组织非物质文化遗产,2011年成功入选。此外,2010年,陆丰皮影戏剧团成立了皮影动漫文化产业有限公司,把传统技艺与现代娱乐结合,从事皮影及动漫领域的平面出版、皮影工艺品制作、多元文化产业投资,标志着陆丰皮影在与现代新艺术形式的结合的道路上,迈出了重要一步。