拨开历史的迷雾(上)

2015-03-12高宁

高宁

美好而令人惋惜的《钢铁》恋情

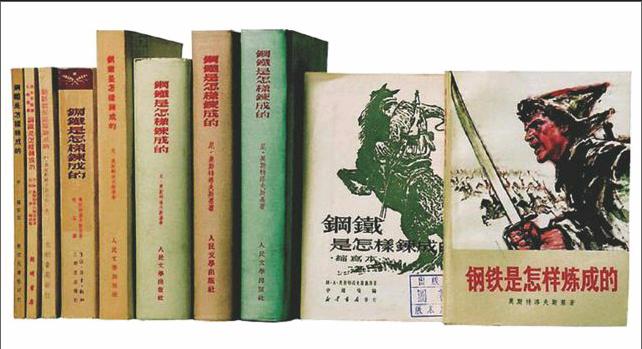

《钢铁是怎样炼成的》(下称《钢铁》),一本属于我们这一代人在激情燃烧的岁月的“圣经”,喜欢读书的人,都读过它,同时也大都将它列为影响自己的重要书籍。

这么多年过去了,至今,对这本书印象深刻的,不是布尔什维克的红军与孟什维克的白军你死我活的斗争,不是保尔的种种英雄事迹,不是那段“当他回首往事的时候……”的名言,而是——冬妮娅,一个清纯漂亮的林务官的女儿,居然喜欢上了一个到处打架惹祸的臭小子。有时候我都诧异,为什么只对保尔和冬妮娅的恋情感兴趣,而对其中弘扬的革命精神和共产主义思想领会不深?

不管怎样,保尔和冬妮娅的恋情,梦幻而美好,就像好莱坞电影《罗马假日》里的安妮公主与穷记者乔·布莱德里的浪漫故事。他们的恋情,给一本充满革命、流血、硝烟、厮杀……的书,带来些许新奇的感觉,就像漆黑的夜空,划过一道耀眼的流星。分属两个不同阶级的青年的相恋,证明了爱情的力量和超越。

那个年代的书,基本内容大多为“共产主义理想”、“社会主义主旋律”、“阶级斗争新动向”。反映人的情感、爱情的书,不是“资产阶级”就是“大毒草”,难得有这么一本红色书籍描写了一对青年男女纯真而细腻的初恋情感。于是,保尔和冬妮娅的恋情,深深地打动着读者的心,以至于对保尔和冬妮娅这段恋情的关注和痴迷,甚至压倒了这本书的革命主题;以至于有人在重读此书时,只看保尔和冬妮娅的故事,与当时公映苏联影片《列宁在1918》时,很多人无数次买票进场就只为看那段不到两分钟的“天鹅湖”镜头,看完就离场的行为如出一辙。那个年代,被压抑的情感和对爱情与美的追求,只能靠这种方式释放。这似乎解释了我的诧异,但似乎又不是很充分。

当然,保尔和冬妮娅最终还是分手了。情感上看,是保尔的崇高理想高于个人情感;政治上看,是他们所处的那个时代的必然结局:革命必将压倒爱情。当时,真是为保尔失去了冬妮娅而深深惋惜。

大约是在那种严酷的政治斗争中,两个敌对阶级青年的相恋,在符合普适人性的同时,却悖离了无产阶级的原则。而他们的初恋却是这样的自然和纯真,甚至还有一些共同价值取向的基础(比如嫉恶如仇,富有正义感,瞧不起“官二代”、“富二代”);他们的爱情真实、纯洁而无可指责,但他们的分道扬镳,却又在情理之中。因此,即使到了今天,对此书的评论,仍然离不开保尔和冬妮娅的这段恋情。

《钢铁》没有变,但世界变了

半个多世纪过去了,《钢铁》没有变,但世界变了,中国变了,保尔的故乡也变了。时代的改变,对《钢铁》的价值评判也在改变。

本世纪初,国产20集电视连续剧《钢铁是怎样炼成的》公映,引起了一股对这本书的热议,而在热烈评论的氛围中,已经没有了当年推出这本书时“一边倒”的赞扬现象,不同的声音似乎更令人回味和思考。

南京大学《当代外国文学》主编余一中认为,《钢铁》对读者来说“就像受钴60的照射,使昆虫丧失生育能力一样能使读者失去独立思考,丧失正常恋爱、交友、与友人相处和做有益工作的能力”。①

俄罗斯文学研究会副会长、北京大学教授任光宣在肯定了此书“传达出的不向命运低头、生命不息、奋斗不止的精神”的同时,也认为:《钢铁》带有强烈的时代色彩和政治倾向性,它在艺术性方面也不是完美无缺的。因此,这部书有它的历史局限性。②

即使是保尔的故乡苏联,在其解体后,俄罗斯文学界在强调文学的非意识形态化的口号下,也有观点认为《钢铁》是一部当代神话,是斯大林主义的产物,认为作者本人也是人为制造的神话,保尔的时代已经过去。正是在这样的氛围下,这部作品在苏联解体后的俄罗斯一次也没有再版。②

进而,《钢铁》在俄罗斯和乌克兰还受到了批判。人们认为,这本书歪曲了历史,违反了“生活真实”……更重要的是,《钢铁》把当年为了实现乌克兰独立而战,乌克兰的民族英雄西蒙·彼得留拉描写成为无恶不作的“匪帮”,这是今天的乌克兰人民难以接受的。③

不论是在俄罗斯还是在中国,已有文章指出了《钢铁》回避当年苏联、乌克兰重大历史的这一局限性……③

对一本被奉为“社会主义经典文学”的主旋律作品,受到了不同价值观的评判,甚至包括它的母语国,应该说是时代的进步。尽管这些不同声音遭到了指责,甚至攻击谩骂。《钢铁》最初的中文译者梅益先生(1913-2003),就曾义愤填膺地撰文给予批驳。

实际上,一本20世纪30年代的书,一本斯大林时代的读物,放到今天社会发展的大背景中来解读,其局限性是不言而喻的。且不讲前苏联的巨变,今天的中国,已经抛弃了阶级斗争,国人的幸福观不再仅仅是为某种“主义”而奋斗,我们的责任更不是去“解放全人类”,《钢铁》的政治色彩已经融不进现今时代的发展潮流。用今天的眼光和价值观去审视《钢铁》,无可厚非;用历史的真实去对照具有政治倾向性的《钢铁》,也实事求是;至于对此书艺术性的探讨,更是属于文学批评的范畴,再正常不过了。

况且,当初奥氏这本“完全写自己的生平”的初稿,在青年近卫军出版社的“帮助”下,“把作者变成了偶像、‘一个人和革命者的典型”,基本上是“将书根本重写”。③

毛泽东时代,强调阶级斗争,统一意识形态,固化国民教育,于是,经过修订的《钢铁》从一部小说变身为一部政治教科书。书中所宣扬的“推翻旧世界的革命暴力”、“高昂的革命激情”,以及“共产主义新人的典型形象”符合中国那一阶段的时代特征;保尔所追求的道德理想,对命运的抗争和“为共产主义事业生命不息、奋斗不止”的精神,把他打造成了一个不懂爱情,没有人情味的“钢铁铸就的共产党人”(斯大林语),而这正是那个时代所需要的青年标杆。

在世界进入全球化的今天,各种文化的相互渗透和影响、价值观的多元化、对革命和暴力的重新认识、理想和道德取向的变化,致使单一的意识形态社会已经一去不复返。保尔的英雄主义在今天中国青少年的观念中可以转化为比尔·盖茨、姚明、马云,甚至某些影视明星。一个时代有一个时代的英雄、理想和信仰,“与时俱进”也包含着价值观和世界观。

在一次对年轻人的读书调查中,《钢铁》居然进了“死活都读不下去的书”排行榜④。传达出来的信号是:一个价值多元、诉求多样、节奏快速的网络时代,年轻人的阅读兴趣和方式有了很大的变化,《钢铁》要像过去那样强化自己对青年的政治影响,已时过境迁,这似乎也表达出对《钢铁》的另一种评判。世界变了。

多灾多难的《钢铁》故乡

《钢铁》曾经如此令人瞩目,它最风光的时候,在26个国家发行,印刷量上千万册,几十年来在中国热度不减……然而,在今天的俄罗斯,特别是它的家乡乌克兰,《钢铁》却被定位为一部有严重错误的作品而被广大读者冷落甚至批评。于是,我的视觉延伸到《钢铁》的故事发生地——乌克兰。

美丽的乌克兰,有迤逦的黑海海滨风光,有彪悍的哥萨克骑手,有著名的索菲亚大教堂,有欧洲第三大河第聂伯河,有因二战而名扬天下的历史古城雅尔塔……然而,乌克兰更有命运多舛的历史。

1240年蒙古军占领基辅,开始了蒙古人在13世纪对乌克兰240年的统治。

1654年,乌克兰和俄罗斯结盟。

18世纪末叶,俄罗斯女皇叶卡捷琳娜大帝3次瓜分波兰使古罗斯旧地乌克兰并入俄罗斯帝国版图。

1917年,俄罗斯爆发“十月革命”,建立苏维埃政权,乌克兰苏维埃社会主义共和国也随之成立。

1918年至1920年红白俄内战时期(也就是《钢铁》故事发生的时期),西乌克兰被波兰占领,成为波兰版图的一部分;而东乌克兰已萌发独立的倾向。

1922年苏联成立,东乌克兰加入联盟,成为苏联的创始国之一;西乌克兰被苏联割让给波兰。

1939年11月,二战爆发,波兰被苏德合谋分割占领,西乌克兰与东乌克兰合并。至此,乌克兰统一于苏联版图。

在长达数百年的岁月中,乌克兰曾被外族统治、被邻国吞并、被一分为二、与俄罗斯几度分合,历经坎坷,多灾多难,沦为一个失掉自己国家的民族。它受到异族的同化,几乎丧失自己的民族文化和语言,甚至自己的民族性。但是,渴望自由,期盼成为自己命运的主人,乌克兰人从来都没有停止过谋求独立的步伐。

随着苏联的解体,1991年12月,乌克兰举行全民公决,最终独立,成为一个主权国家。

回望历史,历经苦难的乌克兰,最严重的一次灾难,是上世纪30年代初几乎是灭顶之灾的“大饥荒”。

1932年至1933年发生在乌克兰的大饥荒,是在斯大林农业集体化运动背景下出现的灾难,造成饥荒的原因,是“前苏联政权人为造成了乌克兰大饥荒”。⑤乌克兰独立后,许多乌克兰政治家和学者认为大饥荒是苏联对乌克兰的种族清洗和种族灭绝。⑤

死于乌克兰大饥荒的人数至今不确切,有关资料估计在250万到480万之间⑥,另一说为700万人⑦,而现乌克兰政府认为是1000万人⑥。大饥荒致使大量儿童老人饿毙,人吃人现象屡见不鲜。一时间,乌克兰大地饿殍遍野、鬼哭狼嚎,形同人间地狱。

大饥荒刚结束,始于1934年底的苏联肃反运动又向乌克兰席卷而来。斯大林曾授意肃反机构枪决乌克兰的几百名民间歌唱艺人。这些民间艺人是民族文化的活化石,他们的歌曲从来没有文字记录,得靠师徒代代相传才能将歌曲传下去。音乐家肖斯塔科维奇说:“每当他们枪决一个民间歌唱艺人或者走方说书的艺人,几百首伟大的音乐作品就和他一起消失了。”⑧

历史的磨难和现实的残酷,致使苦难深重的乌克兰人对摆脱苏联的统治有着强烈的期盼,以至于1941年6月22日苏德战争爆发,德军占领乌克兰后,乌克兰人欢天喜地、载歌载舞地迎接他们的“解放者”,对纳粹军队捧上面包、牛奶、葡萄酒……⑨这是已经逝世了的《钢铁》的作者所绝对想不到的。

但,作者是经历了“乌克兰大饥荒”年代的!这个时期,正是《钢铁》所描写的“轰轰烈烈的社会主义建设时期”。出生在乌克兰的《钢铁》作者,怎么回事? (待续)

注释:

①余一中.《〈钢铁是怎样炼成的〉是一本好书吗》(载《俄罗斯文艺》1998年第2期)

②任光宣.《今天怎样看待〈钢铁是怎样炼成的〉》(载《新华文摘》2004年第23期)

③盛禹九.《真实的“保尔·柯察金”》(载2009年第2期《同舟共进》):《钢铁》所描写的1915-1932年这段时期,是乌克兰与俄罗斯各族人民经受着剧烈社会动荡的年代。《钢铁》对许多重大历史事件只有简单、倾向性的叙述,缺乏客观、全景式的描写;特别是充满困惑、阴谋、痛苦和悲剧性的党内斗争,成了左派幼稚病者和斯大林路线拥护者高唱凯歌、节节胜利的过程,这些人给国家和人民造成的灾难却被回避开了。

④《重庆日报》2013年6月26日报道,广西师范大学出版社推出的“死活都读不下去的书”前10名排行榜,《钢铁是怎样炼成的》位列第9。

⑤《乌克兰重提大饥荒是“种族灭绝”》(载2007年10月23日《中国青年报》):2007年10月19日,乌克兰外交部代表彼得·多岑科在联合国大会上披露:前苏联政权人为造成了乌克兰大饥荒,1932年至1933年间共有1000万无辜的乌克兰人因饥饿而丧生,死亡人数占当时乌克兰总人数的25%。

⑥维基百科词条:乌克兰大饥荒

⑦王彬彬.《乌克兰大饥荒:700万人饿死惨剧怎酿成》(载2011年1月18日《南方都市报》):乌克兰饿死700万人的惨剧,就是在“让新经济政策见鬼去”后发生的。1932年12月,斯大林在乌克兰地区发起了一场实质是种族灭绝的行动。先是乌克兰地区的农民几乎都成了富农,成了“阶级敌人”,继而宣布没收该地区的所有粮食和生产资料。每一粒粮食,包括种子,都收归公有。于是,饥饿很快来临,饥饿的人们大量聚集在铁路两侧,最终成堆成堆地死在铁路两侧。

⑧百度词条:苏联肃反运动

⑨中央电视台“记录频道”《天启》影片资料