煤层变薄带的地震响应特征

2015-03-12徐书恩

徐书恩

(晋能集团有限公司,山西 太原 030013)

·专题综述·

煤层变薄带的地震响应特征

徐书恩

(晋能集团有限公司,山西太原030013)

摘要煤层变薄带是煤田中常见的地质现象,直接影响着矿井安全生产和经济效益的提高,因此,准确地圈定出煤层变薄带显得尤其迫切与重要。根据实际资料建立含有煤层变薄带地质模型,从理论上对所得到的煤层变薄带与煤层稳定带的地震响应特征进行比较,结果表明,在煤层变薄带上具有明显的地震响应特征:时间剖面上反射波振幅减弱,甚至消失。结合实例验证了该地震响应特征在煤层变薄带的应用效果,从而为以后地震勘探测煤层变薄带提供依据。

关键词地震勘探;煤层变薄带;正演模拟;地震响应特征;振幅

煤层变薄是煤田地质中常见的地质现象。对于生产矿井来说,煤层变薄带界线是采场布置、采煤方法( 炮采、综采、综放) 选择的重要依据,也直接影响矿井安全生产和经济效益的提高。随着煤矿生产机械化程度的不断提高,准确地圈定出煤层变薄带范围显得尤为重要。随着三维地震勘探在煤矿上的广泛应用,根据煤层变薄在地震时间剖面和属性切片上的表现特征,可很好地解决该问题。

本文根据煤层变薄带的实际资料,建立相关地质模型,对该模型进行正演模拟,对得到的地震剖面进行地震响应特征分析,并对煤层稳定带与变薄带区域进行比较,得出了煤层变薄带的地震响应特征。最后以山西某煤田的煤层变薄带在地震剖面及属性切片的特征为例,对该地震响应特征进行了进一步的验证。

1煤层厚度探测的基本原理

多数煤层厚度小于10 m(一般为1.0~6.0 m),在煤田地震勘探的范畴来看,与煤层反射主波长λ(45 m左右)相比,煤层厚度小于λ/4,煤层反射波实际上是煤层及其顶底板界面的复合反射波[1].程增庆[2]根据煤层厚度与反射波振幅或能量成准线性关系,利用反射振幅参数来估算煤层厚度。董守华等[3]分析了煤层厚度与地震振幅、频率属性的关系,认为煤层厚度在0~8 m时,地震振幅和频率属性与煤层厚度之间为一个单调非线性关系。孟召平[4]等人通过地震属性的分析,优选出平均峰值振幅、振幅的峰态、最大绝对振幅、瞬时频率斜率等4种地震属性作为煤层厚度预测模型基本参数,并利用多元多项式回归以及BP 人工神经网络方法,求出了各属性与煤厚之间的多元多项式回归模型及人工神经网络模型,取得了良好的效果。索重辉及常锁亮[5]等人通过对煤层厚度及两种地震属性进行非线性回归分析,找出整合多种地震属性对煤层厚度进行预测的方法,并用该方法对实际矿区的煤层厚度进行预测,取得了较好的结果。

2正演模拟

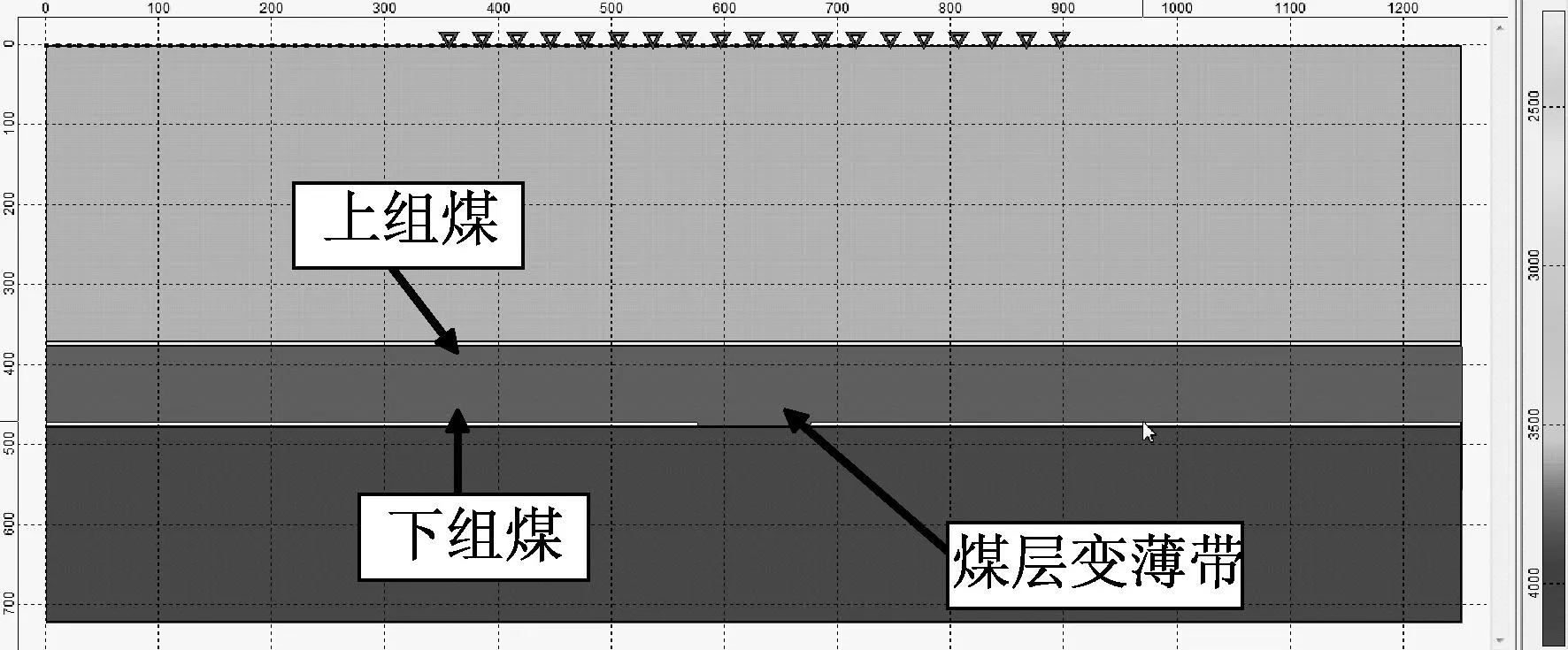

当煤层厚度变化很大(剥蚀、变薄)时,会导致地震波在传播时间或振幅上出现明显的异常,该异常用常规理论无法解释,为了很好解决这一异常,首先进行正演模拟,得出振幅与煤层变薄带的统计关系。根据相关资料,建立含有煤层变薄带的地震地质模型(见图1,2),共设计了5层介质,分别为上组煤层顶板砂岩、上组煤层、上组煤层底板砂岩、下组煤层以及下组煤层底板砂岩,其中上组煤层厚度较为稳定,厚度为5 m;下组煤层575~625 m区域为煤层变薄带,厚度为0.5~2 m,其余区域厚度较稳定,厚度为5 m.模型参数按如下设置:上组煤层顶板砂岩的纵波速度为3 600 m/s,密度为2 290 kg/m3;上组煤层的纵波速度为2 200 m/s,密度为2 086 kg/m3;上组煤层底板的纵波速度为3 800 m/s,密度为2 320 kg/m3;下组煤层的纵波速度为2 200 m/s,密度为2 086 kg/m3;下组煤层底板砂岩的纵波速度为4 200 m/s,密度为2 380 kg/m3.

图1 地质模型图

图2 放大后的地质模型图

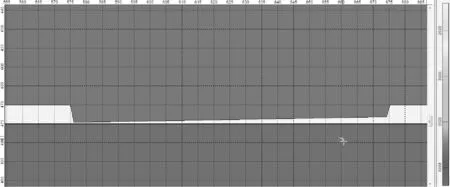

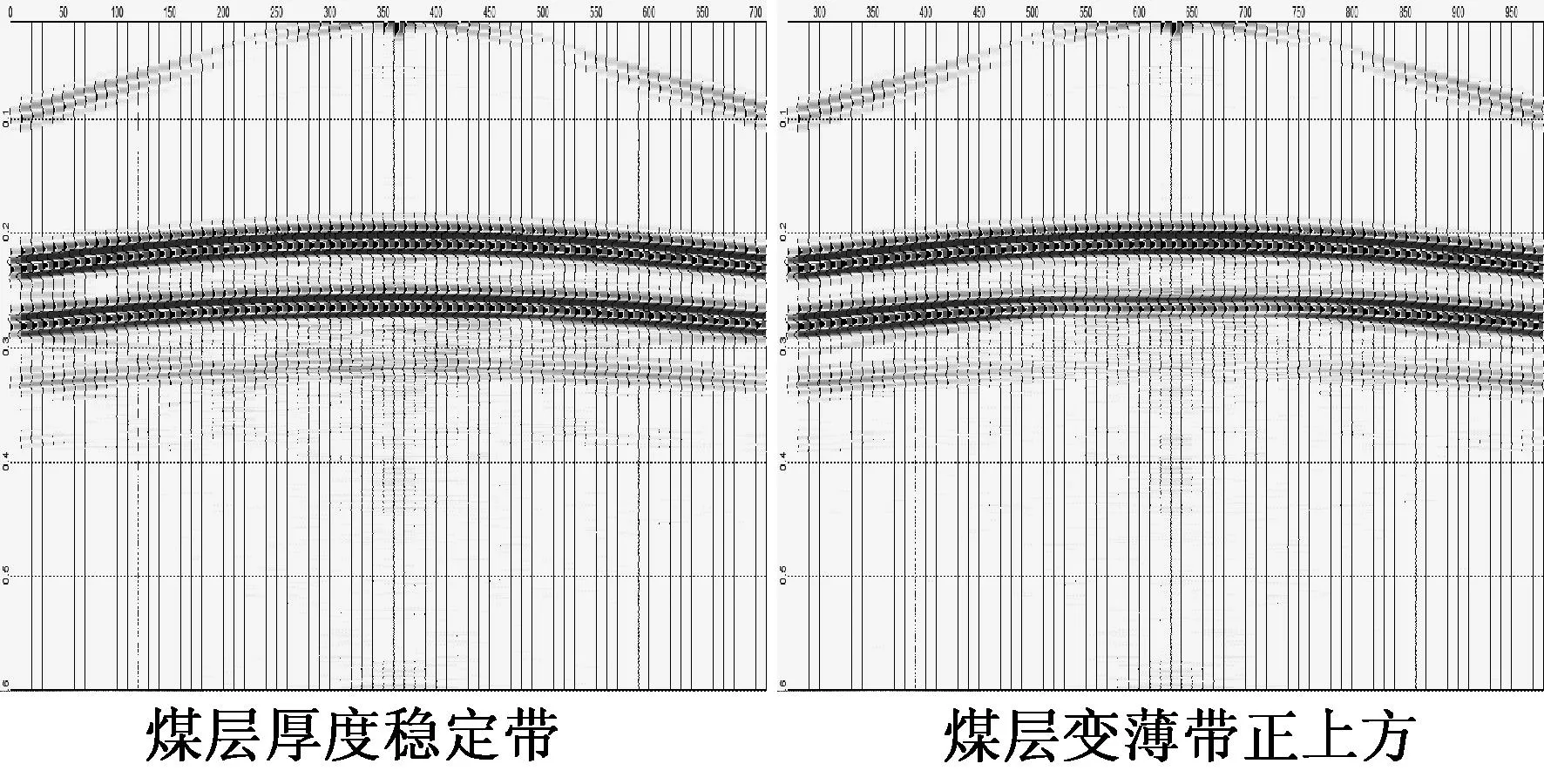

正演模拟采用有限差分法进行正演计算,子波为雷克子波,主频60 Hz,计算剖面长度为1 250 m,深度为720 m.采样间隔为0.4 ms,采用中间放炮的激发方式,共19炮,炮排距为30 m,排列片为72道,道距为10 m.经模拟后的得到的单炮记录剖面见图3,图3左图为煤层厚度稳定带的单炮记录,图3右图为煤层变薄带正上方的单炮记录,两个时间剖面上都出现了直达波,0.2 s与0.3 s位置也分别出现了上、下组煤层的地震反射波。两个单炮记录的主要区别在于下组煤层反射波同相轴:煤层稳定带的单炮记录近、远道反射波振幅强弱稳定;煤层变薄带单炮记录的近道反射波振幅较弱,随着炮间距的增大,远道的振幅逐渐增强。

图3 单炮记录图

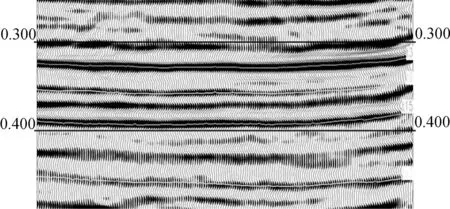

经过一系列处理后得到的地震时间剖面见图4,由图4可以看到,上、下组煤层的反射波同相轴,由于上组煤层厚度较为稳定,煤层反射波连续性较好,波形特征明显;在下组煤层厚度较稳定区域,煤层反射波连续性也较好,振幅较强,能量稳定,而在煤层变薄带,反射波能量减弱,波阻抗差异性变小,同相轴变弱或消失。剖面两端煤层反射波振幅明显减弱是由于覆盖次数降低引起的。

图4 地震剖面图

3实例分析

勘探区属于山西省沁水煤田某矿区,区内地层自下而上依次为:古生界奥陶系中统、石炭系中上统、二叠系、中生界三叠系、新生界第三系上新统和第四系。主要可采煤层为3#、9#以及15#煤层,区内含煤地层中煤层顶、底板基本上以砂岩、粉砂岩、炭质泥岩为主,主要可采煤层与围岩密度和速度差异较大,波阻抗差异明显,有利于地震标准波形成,是一系列良好的反射界面,可形成品质较好的、可供全区连续追踪的反射波(见图5).

图5 区内典型的时间剖面图

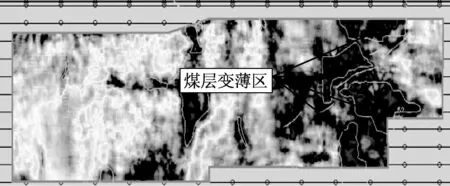

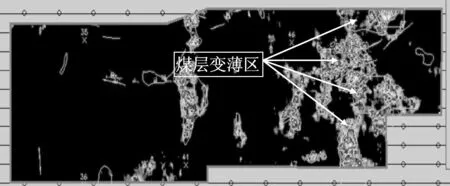

由图5可知,该区15#煤层厚度变化在1.2~3.2 m,煤层的厚度由东南角向西部逐渐变厚,15#煤层的薄煤区面积较大的地方,主要集中在测区的东部。由于15#煤层的变薄或突然渐灭,使得煤层变薄区的反射波同相轴相位及频率发生变化,振幅明显减弱或缺失(图6).同时还可以利用三维解释系统时间切片、层拉平等手段对这种现象进行分析,利用这一技术,在振幅属性切片上可以快速、准确确定煤层变薄带的范围[6-8].15#煤层的薄煤区在均方根振幅属性和振幅顺层属性见图7,8,在煤层变薄区域能量明显减弱(图中箭头所指以及线框所圈区域)。

图6 15#煤层的变薄区在时间剖面上的反映图

4结论

三维地震勘探资料的振幅信息与煤层厚度存在着准线性关系,通过分析,可准确圈定煤层变薄带的范围。煤层稳定带在时间剖面上表现为振幅稳定,连续性较强,煤层变薄带在时间剖面上表现为反射波的振幅变弱,甚至消失;在三维属性切片中的振幅切片中可根据颜色深浅快速划分出煤层变薄带。根据以上地震响应特征为以后三维地震探测煤层变薄区提供了切实可行的方法。

图7 15#煤层的薄煤区在均方根振幅属性上的反映图

图8 15#煤层的薄煤区在振幅顺层属性上的反映图

参考文献

[1]唐闻榜.地震反射法中薄煤层分辨能力的研究[J].地球物理学报,1987,30(6):641-652.

[2]程增庆,吴弈峰,张书生,等.用地震反射波定量解释煤层厚度的方法[J].地球物理学报,1991,34(5):657-662.

[3]董守华,马彦良,周明.煤层厚度与振幅、频率地震属性的正演模拟[J].中国矿业大学学报,2004,33(1):32-35.

[4]孟召平,郭彦省,王赟,等.基于地震属性的煤层厚度预测模型及其应用[J].地球物理学报,2006,49(2):512-517.

[5]索重辉,常锁亮,彭仕宓,等.地震属性在煤层厚度预测上的分析与应用[J].科学技术与工程,2011,13(34):8429-8433.

[6]徐亚兵,吕进英.利用三维地震技术圈定煤层变薄带范围[J].中州煤炭,2012(2):33-34.

[7]刘最亮,张少青.利用地震属性划分瓦斯富集带[J].中国煤炭地质,2011,23(7):52-55.

[8]吕进英.煤层地震波振幅切片解释煤层变薄带及应用实例[J].安徽地质,2008,18(1):29-31.

Study on Seismic Response Characteristics of Coal Seam Thinning Belt

XU Shuen

AbstractCoal seam thinning belt is common geological phenomenon in coalfield and direct influence mine safety production and economic benefit, therefore coal seam thinning accurately delineated is extremely urgent and important.According to the actual data establishes geological model contained coal seam thinning belt, theoretically compare the seismic response characteristics of the resulting coal seam getting thinner zone and stability zone.the results show that the seismic response of the coal seam thinning belt has obvious features: reflected wave amplitude decreases and even disappear on the time section.Combined with examples demonstrate the application effect of the seismic response characteristics in coal seam thinning zone,thus provides a basis for seismic exploration to detect coal seam thinning zone in the future.

Key wordsSeismic exploration; Coal seam thinning belt; Forward modeling; Seismic response characteristics; Amplitude

中图分类号:TD166

文献标识码:A

文章编号:1672-0652(2015)08-0049-03

作者简介:徐书恩(1969—),男,山西五台人,1991年毕业于山东矿业学院,工程师,主要从事地测防治水技术管理工作(E-mail)xushuen109@163.com

收稿日期:2015-06-12