论法律推理中的类比推理

2015-03-11向准

向 准

(中国政法大学刑事司法学院 北京 100088)

·法学研究·

论法律推理中的类比推理

向 准

(中国政法大学刑事司法学院 北京 100088)

法律推理是司法运作中不可或缺的一部分,其中类比推理作为法律推理中的一种创造性方法有其独特的推理过程与重要的价值体现。类比从本质上来看既不是推论也不是亚推论,而且也不仅仅只是一种纯粹的逻辑思维。因此,厘清类比的性质必不可少。同时通过对其基本步骤与推理过程的阐述,并结合现实中已经发生的刑法具体案例剖析个案到个案与个案到规则两种形式的类比推理过程,从而发掘类比本身所蕴含的同案同判与创设规则的价值内涵。

法律推理;类比;同案同判;创设规则

推理通常是人们进行逻辑思维的过程,即以一个或几个已被认定的前提推出一个未知的结论的一种活动。法律推理则是这种思维运作过程在法律领域中的运用,是指以法律与事实两个已知的判断为前提,运用科学的方法和规则,能够为法律适用结论提供正当理由的一种逻辑思维活动。[1]其存在形式推理与实质推理两种类型,类比推理则是形式推理的一种重要形式。与此同时,类比所包含的价值判断又是实质推理的呈现,因此,类比推理兼具形式与实质。类比往往被视作判例法国家进行裁判的主要法律方法。由于我国并未将先例作为裁判的法定依据且对其与罪刑法定之间的关系存在或多或少的模糊理解,因而类比推理的运用在我国不如演绎推理般被广泛熟知或运用,但相对于具体个案之间的比较以及研究法律适用或解释规则则有其特定的意义,这是值得我们加以学习和思考的内容。

一、类比的本质

类比,即根据两个或两类对象的某些相同属性从而推出它们在另一些属性方面也可能存在相同点的推理方式。[2]它是通过对他案大前提的比较,而后以明确本案的大前提,是一个从特殊到一般再到特殊的过程,或者说是由此具体个案到规则再到彼具体个案的推理。类比注重彼此之间的比较,是双向性的选择和判断。

(一)类比不是推论

推论是引出必然性的结论,从某些特定的前提中引出必然性结论的思维活动,其形式仅仅只有演绎,具体表现为三段论结构。在这里,大前提与结论是存在必然的联系的,比如大前提是刑法第239条“绑架致使被绑架人死亡的,处死刑”,甲绑架乙致其死亡,则甲应处死刑。这种必然性的结论是存在于大前提之中的,当出现了具体事实时直接予以适用即可。考夫曼指出:“类比推理不是逻辑上的推论,而是一种带有相当复杂结构的比较。”[3]类比是通过判断两个或两类对象间所具有的相同属性从而推断出可能存在的别的属性的相似性,这种推理是一种或然性的判断,它不能保证结论判断的真实性,有可能是真的,也有可能是假的。而且,在面对具体个案时,类比往往不能直接予以相关法律法规的适用,而是需要先进行同与异的判断。

(二)类比不是亚推论

亚推论只能引出或然性结论,结论存在风险,是“非演绎推论”,比如归纳和设证,它们本身不是推论。因为推论的两条路径,即从规则到案件、从案件到结论均为确定的,而归纳和设证各只有一条路径是确定的。归纳则是从案件到结论为确定的,从结论到规则为不确定的;设证则是从结论到规则为不确定的,从规则到案件为确定的。因此,归纳、设证只能被认定为亚推论。类比虽然推出的结论也具有或然性,其推理本身对结论是不具有全面有效的实际证明力的。同时,类比是特殊到特殊或个案到个案的过程,它更多的是彼此的比较,从中找出异同点或适用规则予以运用并推断出结论。类比具有双向性,是彼此互为前提的推理判断,并通过类似于演绎的三段论方式得出判断后的结论,具体推理过程将在实际案例中进行描述。

(三)类比不是纯粹逻辑的思维

类比推理在擅用逻辑思维的同时,又不纯粹只是逻辑的思维,更多的是在相似性基础之上的法律价值评价。往往类比推理适用于法官寻找可供参考的有效先例而后进行选择、衡量和判断的活动,这是在整个法律评价体系中所必经的一段过程,因而理所应当的具有浓厚的评价主义色彩而并非只是单纯的逻辑运作。除了逻辑思维因素之外,它还需要予以适当的想象和联想等因素,“在认识客观事物的过程中,要能发现并抓住两个对象之间的相似性,并在它们之间进行类比,就必须在已有知识的基础上,借助于丰富的想象和联想才能实现”[4]。那么,对于这种非逻辑思维因素而言,其所依赖的则势必是通过科学理论与经验知识的累积进而才能作出价值的判断。这种透过类比的推理过程在考夫曼看来是法律发现的核心,具有造法的意义。类比推理在逻辑上只能是推断出有疑问的结论,但是这并不会给法律适用带来不妥,这既是因为创造性的、新的知识几乎都不是以一种精确的逻辑推论得来的,又是因为法律认识的对象只能是经由类比推理而成为一种类似的直观的对象。因此,通过对事实加以抽象,与规范进行相似点的比较,从而进行评价、得出结论,这才是真正具有决定意义的。[5]

二、类比的推理过程

在许多也许是大多数需要法律分析的案件中,所应适用的规则能够很轻易地被识别出来,而且也不会与其他规则发生冲突。①这种适用诚如演绎推理,但是还会存在一些情况是法院所发现的案件事实并不能够适宜地直接被纳入现行有效的规则或条文当中。因此,法院通常会运用类比推理方法,运用相关规则或相似先例进行审判。这样的判断是一种间接推理,逻辑上的直接推理是:凡M是P,S是M,故S是P,即:M→P、S→M,则S—P;但是类比推理则是:凡M是P,S类似M,故S是P,即:M→P、S≈M,则S—P。

就法律中的类比推理而言,列维认为它也是一个表现为逻辑三段论的推理过程:第一步即是要找出具体两案之间的相似之处;第二步则在于总结出相关先例中所涉及的法律法规等规范;第三步就是将该法律法规直接运用于具体的个案当中。[6]孙斯坦在列维观点的基础之上作出了更为详细的五个区分[7]:

(1)事实模式F1,即“源”案件,具有某些特征,为X、Y和Z;

(2)事实模式F2,即“目标”案件,具有特征X、Y和A,或者X、Y、Z和A;

(3)F1在法律中是以某种方式处理的;

(4)在思考F1、F2及其之间相互关系的过程中建立或发现了一些能够解释为什么那样处理F1的原则;

(5)因为F2与F1具有共同之处,F2也应当得到同样的处理。

尽管有三个或五个步骤的区分,但最终仍然是首先获取类比原型,然后区别异同,之后做出判断结论,其中最核心的是对相似性的判断。只是,如何判断“相似性”仍然较为模糊。对于“相似”,笔者理解为不同当中的相同,即异中存同,在所比较的事物中既有不同的地方,也存在相同之处。这种相似性可以借用“类型”化来加以阐释,即并不对全部整体进行划定,旨在描述事物的核心本质,因此,与此核心大致相同的则具有相似性。同时,类型化不要求完全一致,也不是非此即彼,更多的是寻找核心与比较异同程度,由此,相似性就是在不断的比较当中获得的。至于相似性的标准,存在目的论、本质论以及构成要件论等等不同判断标准的理论观点或学说,而无论什么样的标准都需要与立法主旨相一致。在具体评判中,以构成要件为标准的相似性判断因其具有相对确定的认定标准而更加具有实际操作性。总的来说,相似性判断是一个复杂的内容,通过衡量相似性贯穿整个类比推理的过程。

对于类比推理而言,其所蕴含的思维以及价值判断所经历的过程通常是以观察、比较为前提,再加之联想、类推等,进而推断得出新的结论。在法律中的类比推理相较于日常生活中所运用的推理而言,更突出的是要受到法律的限制与约束。那么,在法律推理中的类比推理,其运用到具体案件的适用过程将结合特定形式与现实发生的个案予以阐释。

三、类比的形式

任何推理都会通过一定的形式予以呈现,类比推理也不例外。类比推理则是一个是从特殊到一般再到特殊或是从个案到规则再到个案的过程,其在实际运用中通常存在两种形式。

(一)第一种形式:由个案到个案——以何鹏案与许霆案为例

在何鹏案②与许霆案③这两个案件中,有着相似的地方,即都是利用ATM取款机的故障恶意取走巨款的行为。在何鹏案中,其最终是以盗窃罪被判处无期徒刑;许霆案在何鹏案之后发生,经历了诈骗罪、盗窃金融机构罪等之后最终以盗窃罪改判5年有期徒刑。那么,被认为极其具有相似性的两个案件在定罪与量刑上都存在着或多或少的不同之处,因而本文将它们作为类比的个案到个案的形式加以适当的分析。

图1

1.何鹏(F1)被判盗窃,许霆(F2)是否也应判盗窃?

尽管至今仍有学者认为何鹏的行为应属侵占而不是盗窃,在此暂不讨论,仍然依照法院认定的盗窃罪作为F1“源”案件进行类比推理。

首先针对F1来说,何鹏持着10元的储蓄卡在ATM机上取款,当其输入密码进入界面之后,由于计算机系统发生故障,使其卡上余额多显示出多个零,将10元卡显示为100万,何鹏进而得以取出巨款。这里可将其分解为F1具有X即计算机系统故障、Y即多次恶意取款、Z即利用余额显示错误“占有”等特征。

其次对于F2来说,许霆持着176.97元的银行卡预取100元,误按1000后出款且发现卡内仅扣1元之后多次取出巨款。对此将其分解为F2具有X即计算机系统障碍、Y即多次恶意取款、A即利用不具有透支功能的卡而进行“透支”等特征。

那么,F1被认定为盗窃罪,F2是否也应作相同的认定,这就在于两者之间的相似性比较。倘若二者之间的相同点更为重要则应当作出相同的判定;反之,如果二者之间的不同点更为凸显则应当另作判定。在F1和F2之间,F1之所以被判定为盗窃在于即使银行计算机出现系统故障而发生余额多于实际所有,基于明知对银行财产的非法占有而仍然为之的认定;F2则是在卡中并未存在过多现实余额的情况之下而因误按操作后发现系统故障进而予以恶意透支的行为。一个是将“已占有”的他人财产窃取,另一个是利用操作与扣帐的透支错误而将他人财产窃取,实际上可以认为是Z与A的相似性判断。在F1的认定中认为何鹏在第一天取钱4400元后,明知余额过多的事实,即已明知银行机械系统发生故障,但仍在第二天连续不断地取出425300元,并将钱款交给其母亲藏匿,同时叫其母亲将该金穗卡挂失。从客观方面来看,虽然其取款的每笔交易均会在银行留下记录,表面上看不属于秘密窃取的方式,但从其挂失并抛弃储蓄卡这一情形看,其主观目的是造成一种银行资金损失不是由其行为所致的假象,也就是将公开的记录转变为秘密的窃取的过程,其行为方式从实质上来说就是属于秘密窃取,因此当然符合盗窃罪的犯罪构成。相对于F2,许霆用无透支功能的卡进行透支窃取本不属于自己的财产的行为也是属于秘密窃取的情形,那么二者在性质上都是秘密窃取而且利用自己已经明知的ATM提款机故障,因此,二者的相似性更为明显。同时,基于F2的行为特征较F1而言性质更为恶劣(笔者理解为A比Z的程度更甚),因此“举轻以明重”则许霆(F2)也应当被判盗窃罪。

2.许霆(F1)被改判五年,何鹏(F2)是否也应改判?

许霆(F1)在一审被判无期徒刑之后,经过发回重审改判为五年有期徒刑。F1在性质上以非法占有为目的,采取秘密手段窃取银行经营资金的行为符合盗窃,排除第一次取款的无意获取,其余的170次取款予以认定为数额特别巨大,依法应判“无期徒刑或者死刑,并处没收财产”,在一审中也是这样适用的,但是在重审中认为许霆是在发现ATM机障碍后方才产生犯意进而加以行为的,其与事先有预谋的或者采取其他破坏性手段予以盗窃的犯罪行为不同,且具有一定的偶然性,或者说是极易被诱惑,许霆的主观恶性不大以及对社会的危害程度不是很严重,因此改判法定刑以下刑罚。相对于F1的改判,F2的行为性质也是盗窃,但其窃取的方式是一种看似正常的从自己的卡中取款的占有行为,其也同F1一样不具有事先预谋或采用破坏性手段等,更多的是显示出被金钱诱惑而导致的行为,尽管事后有隐瞒等行为,但这也同F1一样是一种出于本能的掩饰,且在追究责任时退还金钱并缴纳利息,那么其主观恶性也不大,社会危害性也不如F1的逃避等危害程度大。因此,许霆(F1)被改判五年,基于二者的相似及危害程度,或者说认定F1改判的理由也同样能够适用于何鹏(F2)的案件,那么F2也应当予以改判。单单从类比推理来说,二者是相一致的。不过,基于许霆案(F1)发生于何鹏案(F2)之后,对于这种后出现的判决对其之前已经生效的判决是否能够参照适用的问题也着实是值得商榷的。

(二)第二种形式:由个案到规则——以白俊峰案与王卫明案为例

白俊峰案④和王卫明案⑤这两个案件中,均存在着丈夫强行与妻子发生性关系的情况。不过,在白俊峰案中认定其犯强奸罪不成立而宣告其无罪;而在王卫明案中则认定其构成强奸罪并处以刑罚处罚。那么,公众对于丈夫到底能否作为强奸罪的犯罪主体、婚内强奸能否被认定为强奸罪等问题产生了疑问,这就需要我们找出与之相对应的规则予以阐释。一般来说,“在法律所表现之文字缺少明确性的情况,欲求法律的正确适用,必须参考已有的案例而为推理。易言之,最初发生事件之内容,一旦有某一法律条文适用,则此一法律条文所适用之案例对以后类似之事件构成一种典型,即可准予以前法律之适用而对后来的发生之案件亦予以同一之适用。依案例而为之推理,最重要者在于发见前例与后例之类似情况,亦即一旦发现前例与后例之间具有类似情况,则无妨就前例所适用之法律适用于后例”[8]。这种在前例与后例的相似性比较中找寻出新的可适用规则予以运用的方法,也是对法律漏洞的一种填充和弥补。因此,将类比运用到由个案到规则的分析必不可少,而且这样的分析也成为类比的重要形式之一。

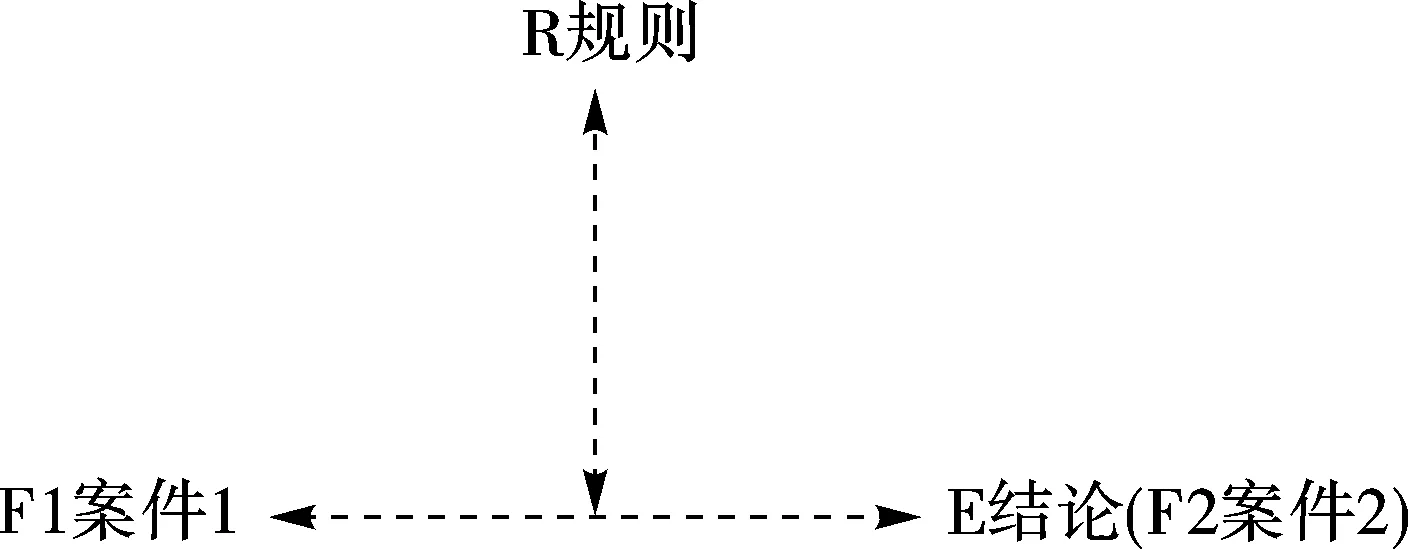

图2

1.白俊峰被控强奸案(F1),被判无罪,婚内强奸是否构成强奸罪?(R);王卫明强奸案(F2),可否构成强奸罪?

在白俊峰案(F1)中,其在婚姻关系存续期间强行与其妻子发生性行为被认定为无罪,尽管F1也存在着违背妇女意愿的情况,但这与强奸罪中的违背妇女意志有着本质上的区别。通常认为,合法婚姻的存在就意味着夫妻双方之间对性行为的法律允诺,那么,依法而言就不存在丈夫对妻子性权利的侵犯,丈夫亦不是强奸罪的主体。具体在F1中,纵使白俊峰的妻子与其提出离婚并找村里予以调解解决,但并未进入正式的离婚程序,他们的婚姻关系仍然合法有效,那么夫妻间对性生活的法律允诺仍然是有效的。因此,即使丈夫违背妻子意愿强行与其发生性行为依然不属于刑法意义上强奸罪的犯罪内容。所以据此得出婚内有强无奸,因而不构成强奸罪(R)。

相较于F1而言,王卫明案(F2)同样存在着强行与其妻子发生性关系的行为,只是跟F1的本质区别在于F2的行为是发生在提起离婚诉讼之后但判决尚未生效的情况之下。那么,这种区别是否足以使得F2与F1之间的不同点比二者的相似点更为明显?如前所述,F1仅是在表达离婚意愿之后但并未进入诉讼程序前发生的情形,白俊峰与妻子的婚姻关系仍合法有效的存在着,因而得出R规则(婚内强奸不构成强奸罪)。F2的特殊就在于其婚姻关系已经进入到离婚诉讼程序当中,而且被判决离婚,只是其离婚判决尚未生效,这是否意味着其婚姻关系仍然存在。事实上F2的婚姻关系已经处于不确定的状态之中,同时其婚姻关系实际上已被法院否定(即婚姻关系已经破裂),F2与F1之间的差异凸显,那么依照R规则,王卫明在上诉期内的强奸行为并不被认为是丈夫对妻子的婚内强奸,而是符合刑法上的违背妇女意志,采用暴力手段强行与妇女发生性关系的强奸罪的犯罪构成。所以,王卫明F2就构成强奸罪,依法予以刑罚处罚。

2.若王卫明被判无罪(F2),则婚内强奸是否构成强奸罪?(R)

从F2来看,若王卫明被判无罪,则意味着承认其与妻子的婚姻关系即使是在进入离婚诉讼程序,判决尚未生效之前(上诉期内)依然合法有效的存在,那么,由此可以推出婚姻关系存在期间,丈夫对妻子的强行性行为不认为是犯罪,即婚内强奸不构成强奸罪(R)。因此,对于R规则而言,王卫明被判无罪(F2)意味着只要在婚内强行发生性关系的行为,均被认为不构成强奸罪。这更是对F1认定无罪的肯定。

在白俊峰案(F1)与王卫明案(F2)的司法判断中,F1被判无罪,F2则认定为强奸罪。这一差异实际上就是F1和F2的对婚姻关系是否存在的认定。由上所述,F1的婚姻关系因尚未进入离婚诉讼程序而认定该关系仍然合法有效,则婚内强奸不构成强奸罪(R);F2的婚姻关系已经进入离婚诉讼程序且已判决但尚未生效,其婚姻关系因这种特殊情况而处于不确定状态,那么已经不属于正常的婚姻关系存续,则符合刑法意义上的强奸罪而被判有罪。因此,基于F1、F2的类比得出最终的R规则,即婚内强奸一般不构成强奸罪,但在非正常的特殊情形之下则构成强奸罪。这个规则也是在司法实践中被理解而产生出来的,具有普遍的法律适用效力。当然,在现实的运用中仍然需要对具体个案进行慎重的比较、衡量和判断。

四、关于类比本身

类比作为发现、适用法律的一种法律推理方法,通过二者之间的相似性判断异同的重要程度从而运用法律规范得出结论。往往运用类比的目的在于作出合法合理的裁判以及探求适宜的规则,这也是类比本身的应有之义。基于此,同案同判与创设规则自然被囊括在类比本身的内涵当中。

(一)同案同判与创设规则

透过类比推理的具体分析过程可知,“同案同判”势必成为其理所当然的结果(即一旦确定相似的重要则同判)。因为类比通常在司法运用中被认为是通过对待决案件与最相似案件的比较,判断二者的相似程度,因而当达到一定程度时则应按照先例予以裁判。尤其是在英美法系国家,严格地按照遵循先例的原则对案件进行衡量与判断。因此,相同案件相同处理成为类比必不可少的一种内涵要求,“已经判决过的旧案将为新案提供一个标准或者参照,法官在以后的处理中将按照旧案的具体刑罚后果来完成新案的量刑”[9]。相对于我国而言,“尽管判例在我们国家不是审理案件的法律依据,但是为了体现法律的公平和公正,参考和借鉴先前审理的相类似的判例,却是非常必要的。而要参考、借鉴先前的判例,就不能不通过类比,不能不运用类比法律推理”[10]。虽然我国不是判例法国家,但无论是在法律理论或条文的有关解释还是在司法适用的具体过程中,都存在着类比的运用。不过类比推理仍然是包含着价值判断的自由裁量,还是难免会有所偏差。但其同案同判的要求在一定程度上制约着可能造成的主观随意性、避免司法腐败,从而达到实现司法公正的效果。[11]那么,类比是不是就仅仅只有同案同判的内涵?笔者认为,类比除了蕴涵同案同判的内容之外,更为突出的是创设规则。

任何法律都不是完美无缺,完全适用于所有的问题,或多或少都有自身的漏洞或缺失。在问题出现后,法律无所适从时,以往案例的比较、新案与旧案的比较以及对将来可能出现的问题的预想或猜测都是可以在类比推理中实现的。尤其通过个案到规则的类比,诚如前述的白俊峰案与王卫明案类比出的最终R规则(即婚内强奸一般不构成强奸罪,但在非正常的特殊情形下则构成强奸罪),其不仅仅是针对个案的比较之后进行待决案件的解决,而且还是创设普遍适用的法律规则,因此其能起到较好的横判作用,有效弥补法律不明确的不足。因而,笔者认为创设规则这一内涵更为重要。那么,就类比整体而言,对案件之间的类比,最终仍然运用既有的法律规则;对具体适用法条或规则的类比,最终创设的是没有的法律规则(即创设规则)。

(二)与罪刑法定原则的碰撞

类比在我国之所以没能得以广泛适用的原因除了我国借鉴较多大陆法系国家的规则或方法之外,更重要的是在公法中的责难,尤其是与刑法中“罪刑法定原则”的碰撞。

基于这样的碰撞,我国当下对类比推理的研究存在着互不一致的观点或态度。一种认为类比缺乏确定性,其所推出的结论具有或然性而不具有科学性。面对严格的“罪刑法定原则”以及“禁止类推”的要求,类比被归入禁区而不受重视。另一种则认为类比推理是法律推理的核心内容,无论法律适用还是法律解释都蕴含着类比推理的思维和方法。[12]出现这两种截然相反的观点在笔者看来,主要在于对类比与罪刑法定的理解上存在一定的误区。罪刑法定以限制国家刑罚权、保障人权为目的,要求法官裁判以成文法律法规为依据,同时类推与超法续造是对法律法规内容的超越,而且其结果也会超出人们可能预测的范围。因此,严格禁止类推、禁止超越法律的续造成为罪刑法定的必然结果。只是,对类推的禁止是否意味着对类比推理的禁止?

事实上,在一些有关类推的文章中已经将类推与类比推理混淆在一起,认为类推是类比推理的简称而不存在实质的区别。这样的误区也使得类比推理自然而然的被加以禁止。不过,二者之间并非单纯的语词连接,而是有着不同的理解内容。从法律意义上来说,类推更多的是被理解为法律法规的适用或解释,而罪刑法定则要求法律适用与解释都在法律明文规定以及可预测范围之内才是合法正当的。但是对类推而言,无论是类推适用还是类推解释,都是在法律没有规定的情况之下加以运用的方式。正是由于这种超出法定之外的适用或解释使得其被加以禁止,只不过对类推的禁止并不是完全的禁止一切类推,而是只禁止不利于被告人的类推。这种允许有限的类推是与罪刑法定的价值追求相一致的。对于类比推理,其通常被看作是法学方法论意义上的一种发现、适用法律的思维模式与法律方法。显然,类推与类比推理不在同一语境当中。类推适用或解释也以类比为基础,同样是寻求相似性进行判断的模式,因而在肯定类推的理念中实际上是对方法论上的类比推理的价值肯定。类比推理所内含的同案同判以及创制规则是对公平正义以及保障权利的追求,因而其并非违背罪刑法定的本质,也不存在绝对的矛盾,所以其并不应当受到禁止。反而,类比作为形式与实质的推理模式,集思维和方法为一体,是同演绎等一样实用的推理方法。因此,透过类比进行法律认知十分重要,尤其在刑法中更甚。这里不得不说,刑法作为定罪量刑的最为规范和严厉的法律,严格的罪刑法定原则使得类比推理的运用也会受到一定的限制,即类比推理依然要在一定或可能的范围之内而不得超越,这便是与类推的本质不同。所以,对类推的禁止并不必然是对类比推理的禁止。

通过分析,类比推理与罪刑法定原则的碰撞源自于其与类推的模糊不清,二者之间并不存在互不协调的矛盾,反而通过选择适用类比推理方法能积极促进对法律法规的认知以及对具体案件的比较,这样方能更好的解释和解决法律问题。

结语

类比推理作为法律推理方法之一,有着解决具体个案、创设法律规则及弥补法律空白等作用。而且,类比推理也有利于人们思维的形成,为创造性发展提供其自身价值。同时,在日常生活的方方面面,都能运用类比推理提出问题、发现问题以及解决问题。因此,对于从事法律方面工作的我们来说,更应重视类比推理的运用,展现类比推理的价值和效能。当然,我们也应当注重类比与演绎、归纳等方法的结合,况且其本身也是蕴含着演绎、归纳的推理活动。尽管类比自身还存在着一定的局限性,但是只有在不断的加以选择适用当中才能使其发挥更多的积极作用,同时也能使其得到更好的完善。

注释:

① Benjamin N. Gardozo, The Nature of the Judicial Process (New Haven, 1921), p.164:”在我所在的法院所受理的案件中,我认为,在理性的外表下,大多数案件只能用一种方法加以审判。”又见Roscoe Pound,Book Review,60 Yale Law Journal 193,at 195-196:“每天的实践表明,大量规则是在没有受到严肃质疑的情况下适用的”。

② 何鹏原是云南公安专科学校的学生,2001年3月2日,他持卡到云南省民族学院的ATM机上查询余额,因农行计算机系统发生故障,使何鹏卡上余额多显示出多个零,10元卡显示为100万,其用余额只有十元的卡,在不同地方的ATM机上分221次共取出了现金429700元。随后通知其母亲为其农行金穗卡挂失。2002年4月9日,何鹏案一审以盗窃罪判决无期;何家不服,上诉至云南省高院,维持原判。2007年,广东许霆案件的出现,2008年许霆被改判为5年,给何鹏案带来了一线转机。由于何鹏和许霆案很相似,何鹏被媒体称为“云南许霆”。 2008年4月10日,何鹏父母向省高院提出申诉,后省高院作出再审判决,判决书认定的事实和罪名与之前的判决虽然一样,但刑期由无期徒刑改判为8年零6个月。

③ 2006年4月21日晚21时许,被告人许霆到广州市商业银行自动柜员机(ATM)取款,同行的郭安山(已判刑)在附近等候。当晚21时56分,许霆持自己不具备透支功能、余额为176.97元的银行卡无意中输入取款1000元的指令,柜员机随即出钞1000元。许霆经查询,发现其银行卡中仍有170余元,意识到银行自动柜员机出现异常,能够超出帐余额取款且不能如实扣帐。许霆于是在三个时间段内共取款174000元;同月24日下午,许霆携款逃匿。2007年12月一审,许霆被广州中院以盗窃罪判处无期徒刑;2008年2月22日,案件发回广州中院重审改判5年有期徒刑。

④ 被告人白俊峰与被害人姚某某1994年10月1日结婚,婚后夫妻感情不好,多次发生口角。姚某某于1995年2月27日回娘家居住,并向白俊峰提出离婚的要求。经村委会调解,双方因退还彩礼数额发生争执,未达成协议。1995年5月2日晚8时许,被告人白俊峰到姚家找姚某某索要彩礼,双方约定,次日找中人解决,后白俊峰回家。晚9时许,白俊峰再次到姚家,姚某某从被窝里坐起来想穿衣服,白俊峰将姚按倒,姚某某与白厮掳,后强行与姚发生了性关系。一审判决白俊峰无罪。一审宣判后,在法定期限内被告人白俊峰没有上诉,检察机关也未提出抗诉。

⑤ 被告人王卫明与被害人钱某于1993年1月登记结婚,1994年4月生育一子。1996年6月,王卫明与钱某分居,同时向上海市青浦县人民法院起诉离婚。同年10月8日,青浦县人民法院认为双方感情尚未破裂,判决不准离婚。此后双方未曾同居。1997年3月25日,王卫明再次提起离婚诉讼。同年10月8日,青浦县人民法院判决准予离婚,并将判决书送达双方当事人。双方当事人对判决离婚无争议,虽然王卫明表示对判决涉及的子女抚养、液化气处理有意见,保留上诉权利,但后一直末上诉。同月13日晚7时许(离婚判决尚未生效),王卫明到原居所见钱某在房内整理衣物,即从背后抱住钱某,采用暴力手段强行与钱发生了性行为。 一审认定被告人王卫明犯强奸罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年。宣判后,被告人王卫明服判,未上诉。

[1] 郑成良,主编.法理学[M].北京:高等教育出版社,2012:317-318.

[2] 朱景文,主编.法理学[M].北京:中国人民大学出版社,2008:455-466.

[3] [德]阿图尔·考夫曼.法律哲学[M].刘幸义,译.北京:法律出版社,2004:115.

[4] 雍琦.法律逻辑学 [M].北京:法律出版社,2004:289.

[5] [德]考夫曼.类推与“事物本质”[M].吴从周,译.台北:台湾文化事业有限公司,1999:65.

[6] [美]艾德华·H·列维.法律推理引论 [M].庄重,译.北京:中国政法大学出版社,2002:3.

[7] [美]凯斯·R·孙斯坦.律推理与政治冲突 [M].金朝武,胡爱平,高建勋,译.北京:法律出版社,2004:77.

[8] 蔡墩铭.审判心理学[M].台北:台湾水牛出版社,1980:701.

[9] 丁鹏.刑法推理的基本模式及其二元结构[A]//陈兴良,主编.刑法方法论研究.北京:清华大学出版社,2006:337.

[10] 雍琦.法律逻辑学[M].北京:法律出版社,2004:301-302.

[11] 张琪.法律推理与法律制度[M].济南:山东人民出版社,2003:48.

[12] 余涛.类推的性质与司法实践活动中的类比推理[J].法律方法,2013(13):309.

[责任编辑 李秀燕]

On the Analogical Reasoning in Legal Reasoning

XIANG Zhun

(CollegeofCriminalJustice,ChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,Beijing, 100088,China)

Legal reasoning is an indispensable part of the judicial operation, in which the analogical reasoning as a creative method has its unique reasoning process and important value. Essentially, analogy is neither an inference or sub-inference, nor just a purely logical thinking. Therefore, it is necessary to clarify the nature of the analogy. Meanwhile, it should find out the value connotation of consistent judgments to similar cases and rules creation of analogy itself through expounding the basic steps and the reasoning process, combining the two forms of analogical reasoning process of “case to case” and “case to the rule” in analysis of specific criminal case occurred in reality.

legal reasoning; analogy; consistent judgments to similar cases; rules creation

2015-04-14

向准(1989—),女,土家族,刑法学博士研究生,研究方向:犯罪学。

DF0-051

A

1672-8505(2015)05-0073-06