浙江省棘胸蛙养殖现状及发展对策

2015-03-11梅祎芸叶容晖宋婷婷赵蒙蒙郑荣泉

梅祎芸,叶容晖,宋婷婷,赵蒙蒙,郑荣泉*

(1.浙江师范大学,浙江金华 3 21100;2.金华职业技术学院,浙江金华 3 21007)

棘胸蛙 (Quasipaa spinosa)是我国特有的两栖动物,俗称石鸡、石蛙、棘蛙,在分类学上属两栖纲、无尾目、蛙科、棘蛙属动物。在野外,分布于我国长江以南地区的山涧溪流中。棘胸蛙体型硕大,肉质细嫩,味道鲜美,具有清凉滋补、健肝胃、防癌抗癌等多种功效,兼具美食和药用价值,素有“百蛙之王”的美名[1]。作为百姓喜爱的珍贵山珍,野生棘胸蛙市场价格始终居高不下,促使人们对棘胸蛙的过度捕捉。随着自然资源日趋枯竭,棘胸蛙物种保护形势日趋严峻,被中国物种红色名录列为易危等级,并于2004年被世界自然保护联盟 (world conservation union,IUCN)评估为全球性易危种,全国多个省份也将其列为保护动物[2-3]。20世纪80年代初,福建、江西等地开始有人尝试驯养棘胸蛙,之后安徽、江苏、湖北、浙江、云南、贵州、广西等省陆续有人工养殖棘胸蛙的报道。浙江省地处东南沿海,气候和地理条件提供了大量天然的棘胸蛙栖息地,有得天独厚的资源优势和地域优势,属于较早开展棘胸蛙养殖的省份之一。近年来,在科技人员的帮助下,有的企业实现人工育苗、育种,尝试规模化工厂化养殖,走上规模化、科技化的道路,取得不错的效益。浙江省棘胸蛙产业链逐渐形成,产业良性发展的快通道初露端倪,棘胸蛙已成为浙江省最具潜力的养殖品种之一。

通过查阅资料、访问及调查问卷等方法,对浙江省棘胸蛙的养殖现状进行调查,试图探明制约棘胸蛙养殖业健康发展的瓶颈问题,并提出发展对策。

1 养殖现状

1.1 养殖规模和产量

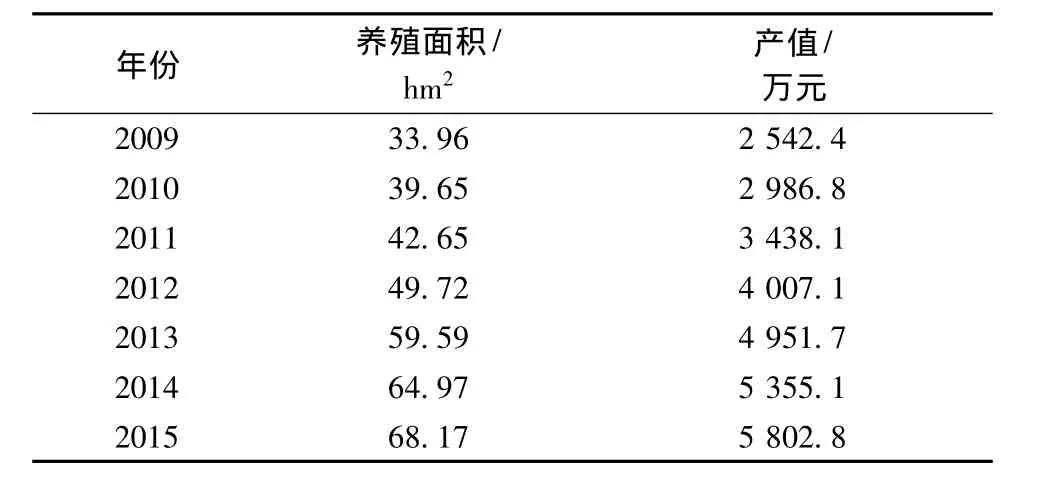

棘胸蛙在市场上供不应求,价格居高不下,每公斤售价约300元。随着野生资源日益衰竭,棘胸蛙自然分布的各省都有人开始尝试棘胸蛙人工养殖。2010年前后,随着一些养殖关键技术的突破,浙江省棘胸蛙养殖规模出现快速扩大 (表1),全省棘胸蛙养殖面积从2009年底的33.96 hm2到2015年1月的68.17 hm2,产值从2 542.4万元到5 802.8万元,均实现翻番,其中2012年到2013年的产值增长率最大。

表1 2009—2015年浙江省棘胸蛙养殖规模及产值

1.2 养殖区域分布

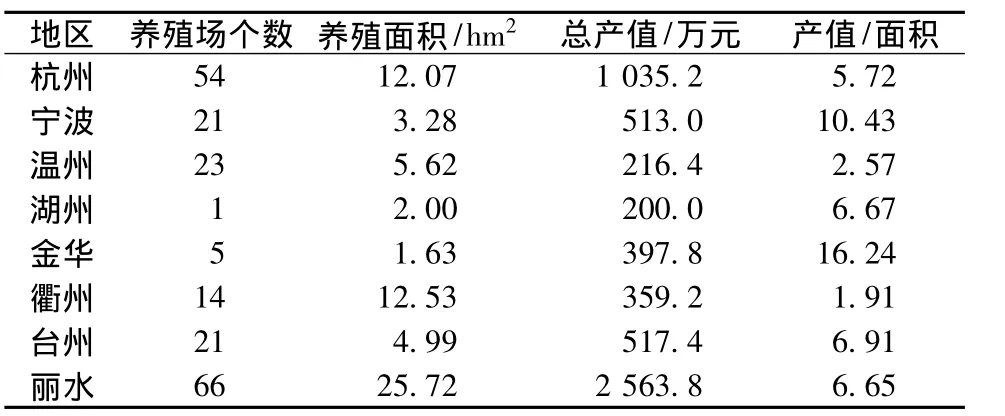

浙江省棘胸蛙养殖区域的分布与当地的自然资源条件紧密相关,目前,除缺乏山地溪涧资源的嘉兴、舟山之外,浙江省棘胸蛙养殖已经遍布了其他各大县市,但是各县市的养殖规模和产值之间则存在着较大的差距 (表2)。丽水市多山的自然环境,有得天独厚的养殖条件,棘胸蛙养殖面积最大,产值最高,但其产值面积比值在各县市中处于劣势位置。杭州市的养殖面积和产值都较高,但产值面积比值为5.72,其养殖效益远远低于金华市、宁波市。丽水市和杭州市分别具有环境优势和资金优势,但是这两者的产值面积比值均较低,我们认为很可能是这两地的棘胸蛙养殖正处于规模化发展初期,新增养殖场面积还未能贡献产值所造成的。目前,棘胸蛙养殖户主要通过销售商品蛙或种蛙盈利,是否有种蛙销售某种程度上代表了企业的科学态度及技术水平。调查显示,浙江省商品蛙主要分布杭州地区的建德县,丽水地区的遂昌县,温州地区的平阳、苍南县、瑞安市,台州地区,金华地区的兰溪市、金华市区,衢州地区,湖州地区;种蛙(成品、幼蛙、幼苗)主要分布杭州地区的建德市,金华地区的兰溪市、金华市区,宁波地区的奉化县,湖州地区,台州地区,衢州地区 (图1)。

表2 2015年浙江省主要县市棘胸蛙养殖情况

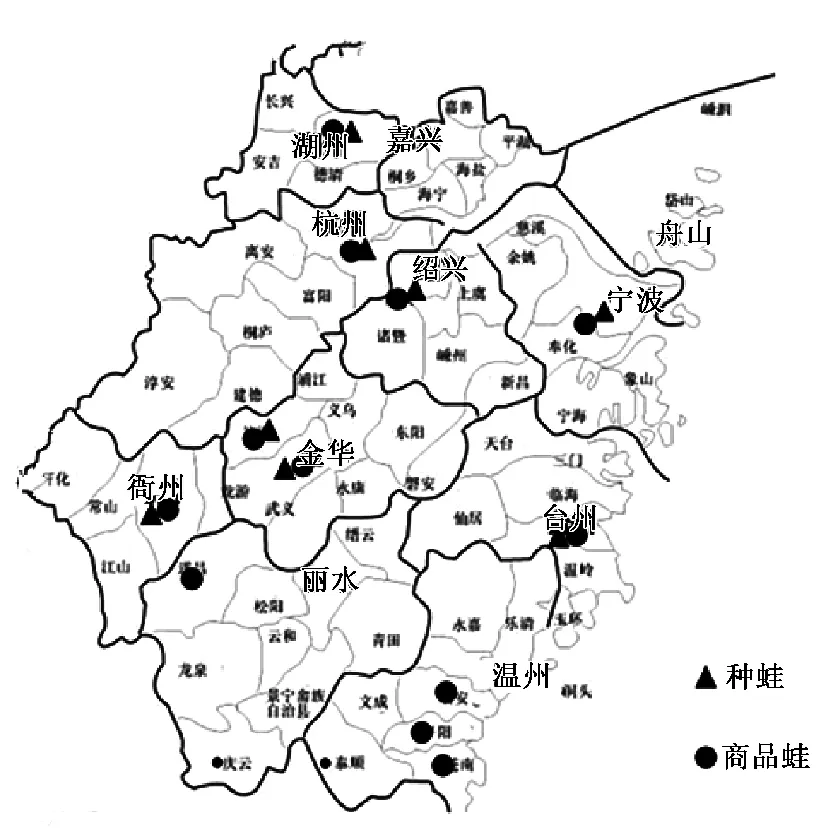

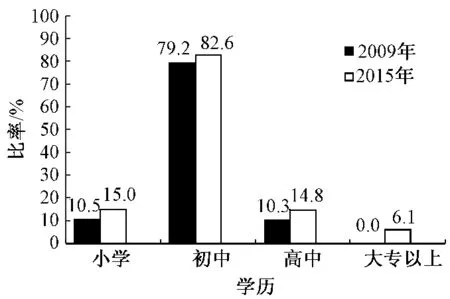

1.3 养殖户受教育程度

目前浙江省棘胸蛙养殖户以农民创业为主,普遍存在文化水平较低的现象,特别是2009年之前,近90%的养殖户受教育程度均在高中以下,大学生开办棘胸蛙养殖场的几乎没有。随着棘胸蛙养殖业的技术要求越来越高,养殖规模逐渐扩大,养殖效益逐年提升,棘胸蛙养殖户也逐渐开始转型,商人投资和大学生创业的比例增加,养殖户队伍呈现年轻化趋势,高学历者也明显增多 (图2)。年纪轻、受教育程度高的养殖户更倾向于采用新的科学技术成果,其对新技术的理解能力强,善于接受新的事物,他们会主动和高校、研究所相关专家联系,在养殖实践中也更喜欢进行科学试验。

图1 浙江省主要棘胸蛙养殖场的分布

图2 棘胸蛙养殖户的文化水平

2 主要问题

2.1 棘胸蛙养殖的生态化改造

为深入贯彻十八大精神,全力推进生态文明建设,浙江省委省政府提出“五水共治”“以治水为突破口推进转型升级”的总体决策部署,这对水产养殖行业提出了更高的要求。目前棘胸蛙养殖具有散乱粗放的特点,不符合生态文明建设的要求和浙江省“五水共治”战略。在对棘胸蛙养殖进行深入调查的基础上,应加强监督管理,淘汰落后,鼓励先进,引导科技创新,尽快推进全行业的生态化改造。在生态化改造中,应从优化养殖品种,创新养殖模式,规范养殖管理和示范推广生态健康养殖等方面入手。

2.2 企业规模小,产品结构单一

目前浙江省棘胸蛙养殖总体规模较小,投入有限,大部分为个体养殖户,少量以企业形式运营。在资金和科技投入有限的情况下,棘胸蛙产品结构单一,大部分为商品蛙,极少数企业同时销售种蛙,其他加工产品研究进展缓慢,产业结构严重失衡,产业链十分简单。小企业眼光局限于当前效益,缺乏品牌意识,产品缺少必要的包装及推广,未形成特色产品和品牌产品。近年来个别小企业注重良种培育和新产品开发并取得了初步成果,但是市场知名度还不高,未产生大的经济效益。

2.3 养殖模式处于探索阶段,未形成可供推广的标准化成套技术

自然条件下,棘胸蛙喜欢栖息于深山溪涧,对水质、饵料和周围环境要求很高,规模化标准化养殖难度较大。目前各地棘胸蛙养殖基地普遍规模小,主要模式为野外围沟圈养的粗放模式和半室内化水泥池精养模式两种。前者需要选择优越的自然栖息地,建场选址限制较大;后者容易实现规模化和技术标准化,有利于推广,但是当前处于摸索阶段,养殖户科学饲养和规范养殖的观念还未形成,养殖技术落后,管理粗放,设施陈旧,不利于棘胸蛙养殖业的可持续发展。随着养殖户文化层次提高,和科研单位联系日益紧密,这些现象逐步得到改善,近年来部分企业探索进行循环水养殖,立体养殖等多种不同的养殖模式。这些养殖模式提高了单位面积的产量,对于实现棘胸蛙的规模化养殖,精细化管理,标准化生产都大有裨益。

2.4 育种投入不足,良种化程度低

调查显示,85%养殖企业认为造成棘胸蛙产量不高的主要原因是优质种蛙的缺乏。由于缺乏科学方法指导,种蛙选育存在盲目性,许多种蛙产生的后代大多抗病性弱、适应环境的能力差,因此常常在养殖过程中死亡,严重影响养殖效益。传统育种方法往往需要3~4年一个周期,周期长、见效慢,选育种蛙的效益不确定,风险较大,一般小企业没有投入良种选育的内在动力。当前很多生产和经营单位养殖的亲本大都来自未经选育的野生种群,随着种蛙的随意买卖,品种日趋混乱与退化,养殖种群普遍出现繁殖力偏低,生长速度较慢,抗病性差等种质退化的现象。

3 思路与对策

3.1 培育龙头企业和品牌产品

龙头企业在行业发展中往往起到关键性的作用,政府部门应在深入调研的基础上,有计划、有重点地培育一批棘胸蛙养殖龙头企业,并不断增强其辐射带动能力。利用企业自身的发展动力,提供适当的资金支持和科技服务,引导企业走向规模化、精细化、标准化、高科技、可持续的发展道路。通过研发棘胸蛙产品深精加工的工艺,开发适合市场需要和消费习惯的棘胸蛙加工产品,引导抗菌肽等高附加值产品开发,扩展与棘胸蛙产业有关的餐饮市场等途径,延长棘胸蛙产业链,扩大行业和企业规模,打造名优品牌,增强棘胸蛙养殖行业的赢利能力、抗风险能力和持续发展能力。在龙头企业带动下,成立行业协会并充分发挥其职能,让行业协会成为政府、科研院所和养殖企业的纽带。龙头企业和行业协会可以带动其他养殖业者,为其提供启动资金和技术指导,解决产品销路等,有利于快速实现全行业健康发展。

3.2 坚持区域经济与生态效益相统一,探索高效环保养殖模式

推广棘胸蛙养殖,既有利于发展地方经济,满足消费者需求,又有利于野生资源的保护,经济效益和社会效益显著。目前相对粗放的养殖管理对环境造成负面影响,政府应该加强对棘胸蛙养殖的统筹管理,了解养殖的实际情况,鼓励和支持先进的养殖模式,淘汰或改造落后的养殖模式,促进经济效益和生态效益的统一。要加强对森林资源的保护,加强山区群众的生态环保教育,严格执法保护好野生棘胸蛙种群及其栖息地。要有计划的组织开展人工增殖活动,依靠优质企业和科研单位,选育纯化良种,开展有计划的良种幼蛙放归,实现野生蛙的扩群反哺,修复生态系统,实现野生种群重建和养殖发展的统一。通过政府引导和科研院所指导,促使企业朝规模化养殖、精细化管理的方向发展,因地制宜地探索高效环保的养殖模式,兼顾经济效益、社会效益和生态效益,实现效率和质量的统一。

养殖模式的探索要基于对棘胸蛙的生理、行为、生态等方面的基础研究,浙江省科研机构对此作出了较大贡献[3-10]。在人工环境、高密度养殖的背景下,提高存活率和生长速率,减少疾病发生和药物使用,保障食品安全,提高水资源的利用效率等方面进行探索。养殖模式的探索依赖于养殖实践和科学研究,应该扶持有实力、重视科技力量的企业,并鼓励企业和科研院所建立合作长效机制,协同创新,联合攻关。新的技术成果的推广和利用有助于棘胸蛙养殖产业的快速、健康发展,而政府对新的科技成果的相关扶持政策,完善的推广体系在很大程度决定了农户对待新技术的态度。因此,政府在维持市场健康秩序的同时,应加强和改进扶持政策使其贴近农户实际需求,有关部门应完善推广体系、培养专门人才使新技术的推广落到实处,有助于促进农户对新技术的采用,从而使得新技术在棘胸蛙养殖业中发挥其独特作用,促进棘胸蛙养殖业的快速增长。

3.3 科学调整产业结构,努力开拓市场

科学的产业结构必然会带动整个棘胸蛙养殖业的可持续发展。必须重视当前浙江省棘胸蛙养殖产业所面临的结构失调、比例失衡等问题,积极借鉴当前其他蛙类的养殖技术,研发新的养殖技术和方法,贯彻可持续发展战略使资源得到充分利用。在有资金和科技优势的企业开展良种选育工作,对提高企业核心竞争力具有重要意义。棘蛙属及近缘种中除了棘胸蛙具有较高的经济价值外,还有部分物种具有开发潜力,双团棘胸蛙和隆肛蛙潜力较大,但是目前这两个种几乎无相关研究。对商品蛙充分挖掘价值,提高价格空间。近年来浙江师范大学特种水产研究所针对棘胸蛙体内活性物质、抗病性等开展研究,在抗菌肽研究上取得初步成果,这些研究有助于棘胸蛙产业链的延伸。产业结构的调整,有利于棘胸蛙养殖业实现由数量膨胀型向质量效益型,由单纯的追求经济效益向社会、经济、生态效益三者并重的转变,更大程度地开拓棘胸蛙的市场。

3.4 加强野生资源保护,推进良种选育

种质问题日渐成为影响棘胸蛙养殖业健康可持续发展的关键和难点。如何推动浙江省棘胸蛙养殖业克服养殖技术瓶颈,保护和保存优良品种及培育新品系、新品种已引起广泛科研人员的及养殖人员的重视。良种选育必须建立在野生资源的基础上,自2006年以来,浙江师范大学特种水产研究所对全国野生棘胸蛙种质资源进行了全面调查,进行了种群遗传结构分析,为选种育种提供了科学依据[11-13]。这对建立健全棘胸蛙的产地保护区,为建设棘胸蛙原种场、良种场、种质资源库和优良苗种繁育基地奠定基础。该研究所目前成功筛选了棘胸蛙抗病基因,为功能基因辅助育种创造条件[14]。良种选育工作投入大,见效慢,政府应该加大投入,并引导企业与科研机构联合,应用现代生物技术结合传统育种技术,开展人工育种工作,培育优质、抗逆性强的棘胸蛙新品系、新品种的研究,确保棘胸蛙养殖的不断发展,从而带动浙江省棘胸蛙养殖业的整体水平的快速提升。

3.5 坚持科研与养殖相结合,促进企业和科研院所协同创新

目前浙江省开展两栖动物养殖技术及相关基础研究的单位较少,键性养殖环节仍然是制约棘胸蛙规模化养殖的瓶颈,高效生态循环养殖模式亟待研究和推广,省内企业和科研院所应该加强交流与合作,对重点难点问题有计划的进行联合科技攻关。

在政府引导下,科研院所和优质企业应紧密合作,联合攻关,根据棘胸蛙养殖业发展的主要矛盾和瓶颈问题,加大扶持力度,明确重点难点,开展技术攻关切实解决影响棘胸蛙行业健康发展的问题。在科研院所和企业的共同努力下,尽快形成一支相对稳定的科研队伍,通过基础研究为科学、高效地养殖棘胸蛙提供科学依据,通过培育新品种、开发新技术,为促进棘胸蛙养殖业的高速、健康、可持续发展提供助力。

[1] 费梁.中国两栖动物图鉴[M].郑州:河南科学技术出版社,1994:1-2.

[2] 周洲,谢锋,江建平,等.两栖动物种群衰退研究进展[J].应用与环境生物学报,2004,10(1):128-132.

[3] 叶容晖.棘胸蛙微卫星分子标记筛选及其种群遗传分析[D].金华:浙江师范大学,2009.

[4] 路庆芳,郑荣泉,刘春涛,等.湖南平江棘胸蛙两性异形和雌性个体生育力[J].浙江师范大学学报:自然科学版,2008,31(2):220-224.

[5] 俞宝根,叶容晖,郑荣泉,等.人工环境下棘胸蛙 (Paa spinosa)繁殖期的行为谱及活动节律 [J].生态学报,2008,28(12):6371-6378.

[6] 陈雯,俞宝根,郑荣泉,等.温度对棘胸蛙胚胎发育及蝌蚪表型特征的影响[J].贵州农业科学,2010,38(1):108-110.

[7] Zheng R Q,Liu C T.Giant spiny-frog(Paa spinosa)from different populations differ in thermal preference but not in thermal tolerance [J].Aquatic Ecology,2010,44(4):723-729.

[8] Yu B G,Zheng R Q,Liu Y,et al.Geographic variation in body size and sexual size dimorphism in the giant spiny frog Paa spinosa(David,1875)(Anura:Ranoidae) [J].Journal of Natural History,2010,44(27):1729-1741.

[9] 宋婷婷,郑荣泉,张俊美,等.一种棘胸蛙新类型疾病病原分析 [J].福建水产,2014,36(5):344-350.

[10] 赵蒙蒙,郑荣泉,宋婷婷,等.饲料营养水平和温度对棘胸蛙蝌蚪变态发育的影响 [J].广东农业科学,2014,41(20):119-122.

[11] Zheng R Q,Ye R,Yu Y,et al.Fifteen polymorphic microsatellite markers for the giant spiny frog,Paa spinosa[J].Molecular Ecology Resources,2009,9(1):336-338.

[12] 章芸,张加勇,郑荣泉.基于线粒体控制区的棘胸蛙遗传结构 [J].两栖爬行动物研究,2009(12):212-217.

[13] Ye SP,Huang H,Zheng R Q,et al.Phylogeographic analyses strongly suggest cryptic speciation in the giant spiny frog(dicroglossidae:Paa spinosa)and interspecies hybridization in Paa [J].Plos One,2013,8(7):670-692.

[14] Yu X Y,Zheng R Q,Zhang JY,et al.Genetic polymorphism of major histocompatibility complex class IIB alleles and pathogen resistance in the giant spiny frog Quasipaa spinosa[J].Infection Genetics & Evolution Journal of Molecular Epidemiology & Evolutionary Genetics in Infectious Diseases,2014,28:175-182.