郑振铎《纫秋山馆行箧书目》著录珍籍聚散考

2015-03-10袁佳红

袁佳红

摘 要 重庆图书馆藏有郑振铎《纫秋山馆行箧书目》全部珍贵古籍,但历来为外界少知。本文主要从郑振铎《纫秋山馆行箧书目》著录珍籍的出售原因、收藏原则、收藏来源等几方面揭开其的神秘面纱。

关键词 郑振铎 纫秋山馆行箧书目 重庆图书馆

分类号 G255.1

重庆图书馆的前身即为1945年5月中国国民党第六次全国代表大会上通过成立的国立罗斯福图书馆,1949年重庆解放后即更名为西南人民图书馆。1952年前后,当时的西南人民图书馆接收了一批公私藏书捐赠,郑振铎藏《纫秋山馆行箧书目》(以下简称《行箧书目》)著录珍籍就是在这个时期收藏入重庆图书馆的。

据重庆藏书家李文衡先生1987年在《天津李氏荣先阁藏书杂记》一文回忆,“1948年冬,韩君(即韩士保,作者注)持《行箧书目》一册来,云郑振铎先生亟需旅费,愿以此册所有书出让。书目后有长跋,全册为郑先生手书,询以所需之数,当即照数赠送,三日后送书来。”[1]1952年,李文衡先生把《纫秋山馆行箧书目》连同他所藏的四万余册珍贵古籍全部捐献给了当时的西南人民图书馆(即现在的重庆图书馆)。

1 《行箧书目》著录珍籍出售原因

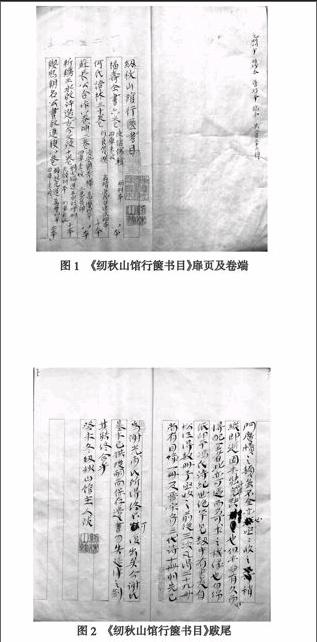

《行箧书目》(图1、图2)收录的是郑振铎生前随身携带的常用古籍,此目录编成于抗战时期的上海,据《郑振铎日记全编》“写在1944年台历上”有1月8日“阴,冷。在寓午餐。写行箧书目跋”[2]的明确记载。

抗战时期,郑振铎与张元济、徐森玉、张寿镛、何炳松等组成“文献保存同志会”,并由当时迁居重庆的中央图书馆馆长蒋复璁居中联络,从私家及旧书店为中央图书馆代购善本。同时,在为公家抢救珍贵资料的同时,郑振铎出于研究的需要,自己也辛苦收购了很多古籍。由于时局艰难,最后又不得不卖掉自己收藏的部分藏书补给家用。《纫秋山馆行箧书目》即是在这样的情况下编写而成。但通读《郑振铎日记全编》,未见《行箧书目》著录珍籍出售的蛛丝马迹。《郑振铎日记全编》恰好缺1948年下半年到1949年上半年的日记,书中没有郑振铎本人的记录,也从未见于他人的回忆录。

如按李文衡的记载,郑振铎是因为急需旅费,所以买掉《行箧书目》著录珍籍以筹集资金。

而据长期研究郑振铎的陈福康在《郑振铎忍痛出售“纫秋山馆行箧书”》一文中的研究,认为是《行箧书目》著录珍籍是在抗战时期就已卖出,1948年卖出的《行箧书目》著录珍籍是当时张叔平和韩士保假借郑振铎的名来卖这批书,以提高价格。另外他还认为,郑振铎当时去北平参加新政协会议,所需旅费无几,用不了卖掉这么大一批书来筹集旅费,事实果真如此吗?

首先,韩士保1948年底卖这批书的时候,郑振铎还在上海。如若因朋友交恶,张叔平和韩士保利用自己的名气和需求,去蒙骗买书人,郑振铎是应该知道的,也不会允许别人这么做的。李文衡先生抗战胜利后即到上海经商并从事善本古籍收购工作,应该也是在行业里面非常熟悉的人了,并且当时很多书店和私人都主动拿书卖与他,如果韩士保卖这批书是编出的理由,古籍买卖圈子是会流传相关话题,而李文衡先生不会不知道。况且,当时郑振铎北上参加新政协会议,这件事情是非常秘密的,如果不是非常要好并信得过的朋友,他不会告诉这一秘密,所以,当时韩士保说郑振铎急需旅费,应该是从郑振铎那里知道一些相关事情的。

其次,陈福康先生认为郑振铎北上所需旅费不多,用不了卖出这么一大批珍贵古籍。在这里,他漏掉了一个重要的信息即郑振铎“还清了部分欠债”。

在《郑振铎:狂胪文献耗中年》一书中,1949年元旦之际,上海地下组织通知郑振铎,要求他北上去筹备与参加即将召开的中国人民政治协商会议,并说:“党了解您为编印书籍,欠了不少债。让我们替您还吧!”但郑振铎坚持道:“‘不,不!现在正是解放战争的关键时刻,一分钱都是很可宝贵的,我怎么能接受党的这笔钱?他坚持不要,随后卖掉了几部心爱的古书,还清了部分欠债,作好了出发的准备。”[3]

这里明确说到郑振铎在编印书籍的过程中,欠了不少债。郑振铎卖书,不仅要筹集北上路费,还要还清欠债。在“随后卖掉了几部心爱的古书,还清了部分欠债”,卖掉的书,也只是还清了部分欠债。至于这里记载的“卖掉了几部心爱的古书”,可能也是为了不让上海地下组织担心,而轻描淡写的如此一说。实际上,郑振铎是卖掉了《行箧书目》中的200多种珍贵古籍。

再次,李文衡先生买到这批书,几十年守口如瓶,直到1987年重庆图书馆编馆史才第一次在《天津李氏荣先阁藏书杂记》中提及此事。而另一方面,当时也想购买《行箧书目》著录珍籍的黄裳,因为种种原因没能买到这批书,以后在不同的文章中经常提及此事并有不同记载。

在《惊鸿集》中,黄裳写道:“去岁冬,郑西谛质于某氏之纫秋山馆行箧书将出售矣,余为谋所以赎归之道,商于文海,以黄金八两议定……(四九年十一月)”“后韩贾士保以金价微涨,余本已谐价付款,终乃悔约,郑氏藏书终归四川商人李某,捆载入蜀矣。”[4]

在《上海的旧书铺》中,黄裳也写道:解放前夕,嘉业堂的藏书几乎全部都陈列在文海书店里……不过引起我注意的却是郑西谛的藏书也有一批在这里寄售。西谛有一册手写的《纫秋山馆行箧书目》作为全目也放在书店里[5]。

据统计,黄裳曾在《春回札记》《拾落红集》《河里子集》《海上乱弹》,包括最近出版《珠还记幸(修订本》)等书中,或者在《忆郑西谛》《关于“纫秋山馆”》《上海的旧书铺》《买书记趣》《拟书话——西行书简》等文章中,对于郑振铎先生的《行箧书目》著录珍籍寄售问题,反复申述、多方解释。

这些记述,对卖书一事,当时的人对此集体三缄其口,都不做解释,反而是为黄裳为什么没买到这批书的原因出现多种说法。但是,从这件事也可以看出,黄裳记述的郑振铎当时卖《行箧书目》著录珍籍这件事是无可辩驳的。

最后,从郑振铎接到党的通知,然后卖书,然后北上,时间上也是完全吻合的。endprint

1948年9月20日,中共中央给党的香港分局和上海局发来密电,提出再邀请参加全国新政协会议的名单,其中就有郑振铎的名字。不久,上海地下党就把中央的这一邀请秘密地传达给他,郑振铎激动不已。

1948年冬,郑振铎卖掉《行箧书目》著录珍籍,筹集到北上旅费并还清在上海的部分欠款。

1949年2月14日,郑振铎得到最后通知,并于第二天一早便乘上轮船去了香港。后来,又在香港地下党的安排下,乘船到山东解放区,于3月18日到达刚刚解放的北平。6月15日,新政治协商会议筹备会在北平开幕。

2 《行箧书目》的收藏特点

郑振铎的《行箧书目》(图1),是用荣宝斋六行绿色稿签纸抄写而成,磁青色封皮上用朱笔楷写了“纫秋山馆行箧书目”,在扉页的右上端写有“元明刊本明抄本旧抄本稿本共二百三十二种”,卷端大题“纫秋山馆行箧书目”,下钤“纫秋山馆”篆文朱印一枚。书目为分体例,每种书名下都注明著者姓名、版本、纸张、册数、四库未收或四库存目以及四库所收不是此本等信息,若是丛书,则于总书名后详细列出子目。

书目后面,有郑振铎的长篇题跋(图2),全文约二千五百字,末题“癸未冬纫秋山馆主人跋”,下钤朱文“纫秋山馆”篆书印章(癸未即1943年)。后面还附有“补遗”。跋文概述了郑振铎自己三十多年访求古籍的艰辛,并阐明了他收书的范围和目的。

2.1 《书目》著录多为四库存目、四库未收珍籍

郑振铎收书的原则和范围与普通藏书家“颇殊咸酸”,一般的收藏家为收藏而收藏,非常重视版本的时间性和稀见性,往往为得一宋本而不惜代价并沾沾自喜,如陆心源“皕宋楼”。

赵万里在《西谛书目》序中,曾详细的介绍了郑振铎收书的重点和范围,他认为,郑振铎是“按照中国文学发展过程进行收集的,不但重视作家的别集,还特别强调总集和地方艺文类书籍”。

在《行箧书目》跋中,郑振铎因为资金所限,他认为如果公私藏书处可以借到,就不买。对于十三经、二十四史和九通之类的古籍,郑振铎也只收通行本、近刊本,而不收宋元本,他认为“近刊本卷帙不多,易于庋藏,便于行箧也”。所以,他收书的原则主要是“予所亟于访求,每见必收者,凡有二类,一为四库存目之书,一为四库未收之书”[6]。

这一收书原则,郑振铎主要认为“四库馆臣迎合时主之意,每斥有特创独见之古籍于存目,故存目所著录者往往有精湛之著”。这类书被收入行箧书目的约有六十种。

另一种“四库未收之书”,一是当时的馆臣没有见到过,这类书比较多,阮元在四库全书编成后的数十年,就收集到了一百七十余种。郑振铎认为,“近数十年来,古书日出不穷,阮氏所未及知见者何止倍蓰!”这些都是由于条件所限,实属于“馆臣无心之过”。

四库未收书的另一种情况,郑振铎认为是馆臣故意舍弃不收入的,这类书主要包括词曲、演义、宝卷等不登大雅之堂的内容。“大抵不登大雅之堂之作若曲、若演义、若宝卷,馆臣皆决然舍之不收。又,明代论述辽事之著作,以及待夷、夏之防较严之文史,凡后来见于《禁毁书目》者,自亦去之惟恐不速。即所谓明、清易代之际之刊本,凡孤臣孽子、遗黎隐士之所述,亦知之而故遗之”因此,凡四库未收的书,郑振铎有见必收,占行箧书目所收古籍三分之二以上。

因此,《行箧书目》中明刊本非常丰富,并且大部分都是四库存目或四库未收,其版本价值和资料价值都是非常高的。

2.2 《行箧书目》著录多为残缺本的孤本秘籍

郑振铎在收集《行箧书目》时,不仅以四库存目,四库未收为主,而且非常重视明刻残缺本的孤本秘籍。

在“劫中得书续记”里,郑振铎写道:“综余劫中所得于比较专门之书目,小说及词曲诸书外,以残书零帙为最多……且残书中尽有孤本秘籍,万难得其全者。得一二册,亦足慰情。藏书家每收宋元残帙,而于明清刊本之残阙者多弃之不顾。余则专收明刊残本,历年所得滋多。”[7]

郑振铎的这个收书原则,也体现在《行箧书目》中。

“予所收,每不避残缺。有中佚数卷者,有仅存三之一,四、五之一者,予皆取之。盖以奇书不易遇,遇之而不取,必待其全,则俟河之清,人寿几何?且往往有终不可复遇者。”[6]郑振铎认为,只要是奇书,无论现存多少卷,都应该毫不犹豫购买下来,如非要等待齐全了再买,有限的生命是不一定等待得到的,并且也不易得全。所以,郑振铎看见了好书,虽不全,但也全收藏,如《新安名族志》、《宋四六丛珠汇选》、白绵纸印《夷门广牍》等,“虽不全,亦必亟亟收之,稍纵即逝,固未能计其完缺也”[6]。

这些不易见到的残缺珍贵古籍,郑振铎在收藏的过程中,更希望于日后能补配完整,他也确实通过几次补配收齐了几套好书,如白绵纸印本冯氏《诗纪》,传世稀少,极难一见,郑振铎通过三次基本收集完整。“劫中有书友自松江得数册,予亟收之,前后三次,凡得二十九册,尚有目录一册及晋、宋、齐三代诗十册则先已为谢光甫氏所得,终不可复出矣。今谢氏墓木已拱,后嗣尚保存遗书勿失,延津之剑,其能终合乎!”[6]

《行箧书目》共收二百三十二种元明刻本、抄本和稿本,其中就有36种是缺卷的,如明汲古阁毛晋刻本《中州集十卷首一卷乐府一卷》,郑振铎就是在中国书店分两次收齐全的。

3 《行箧书目》主要收藏来源

在《行箧书目》的跋中,郑振铎详细叙述了这部分书的大致来源,“右予行箧所携明刊本二百十二种,元刊本二种,明钞本稿本及旧钞本十二种,皆予三十年来节衣缩食,于南北坊肆搜访而得者。”[6]

郑振铎开始收藏古籍的时间,始于五四运动前后。1919年郑振铎参加“五四运动”并开始发表作品,并于1920年与茅盾等人发起成立文学研究会,创办《文学周刊》与《小说月报》,并相继担任《小说月报》、《公理日报》主编,为工作需要,郑振铎开始收藏相关古籍。

清末民初,社会动荡,也是古籍图书收藏更迭频繁的时期,郑振铎认为在辛亥革命前后,由于自己出生太晚,没有赶上奇书异籍大量流出的收藏时期,这时期流出的古籍,“大抵皆归之南浔刘氏嘉业堂、吴兴张氏适园、乌程蒋氏密韵楼、鸳湖沈氏海日楼、武进陶氏涉园、上虞罗氏雪堂及北京大学”[6]。刘承干、罗振宇都是当时的收藏大家。endprint

虽然有这些大收藏家的竞争和囊括,但也有遗漏的珍本善籍,“观于海者难为水!若予此目,诚蹄涔耳。然亦往往有此数家所未备者”[6]。郑振铎就是这样一种一册,三十余年不间断的积累,收获也颇丰盛。“三十年来,用力不浅。凡此所得,无不躬亲访购。风雪之晨,炎暑之夕,驱车过市,无不阅肆。半身精力,消磨于此。数经播迁,无不携以自随。”[6]

具体来说,郑振铎收藏的《行箧书目》古籍主要来源于以下几处。

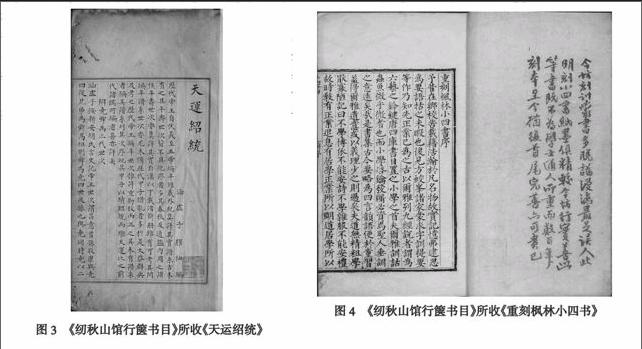

浙江嘉兴沈曾植“海日楼”藏书,郑振铎收藏得较多,有明红格钞本《天运绍统》(图3)、嘉靖本《文山集》、明末本《七录斋集》、汲古阁本《忠义集》等。沈曾植字子培,号巽斋,别号乙盫,博古通今,学贯中西,被誉为清末“中国大儒”。沈曾植藏书达30万卷,以收藏康熙、乾隆刻本为主,其藏书楼有“海日楼”“全拙庵”“护德瓶斋”等。沈曾植1922年去世以后,“海日楼”的古籍逐渐流散出,其养子沈慈护曾在抗战时期以20万元把其部分藏书售于陈群,另一部分于1957年捐献给嘉兴图书馆。

康有为1927年去世以后,其藏书也有部分散出。据郑振铎讲,“南海康氏书出,予亦得《唐十二家诗集》等。别有顾氏钞本百许册,先欲得之,后以力不足复还康氏”[6]。《唐十二家诗集》由明代杨一统辑,虽然是明万历十二年刻本,但郑振铎认为,明代选编唐诗的人很多,但合刻数家诗的却不多见,所以郑振铎非常珍视这套书,也纳入了《行箧书目》中。

安徽合肥李鸿章藏书散出后,郑振铎购得《佛祖统纪》《逸民史》及潘是仁刊《元人诗》等。李鸿章1901年去世以后,其藏书由其第三个儿子李经迈继承,很多珍贵版本在抗日战争时期被“汉文渊”书肆出售,剩下的18000多册藏书于1940年由其孙李国超捐献给震旦大学图书馆。据郑振铎事后回忆,“时谢光甫氏亦无日不阅肆,予每遇之。此数书,谢氏皆欲得之,而为予捷足先取”[6]。谢光甫也是当时在上海非常有实力的古籍收藏家,但李鸿章散出的这几部珍贵古籍,最终被郑振铎购得。

除以上三家外,其他如“扬州何氏、淮城某氏、萃芳阁沈氏之书,皆散于此时,予亦皆略有所得”。此外,郑振铎还收到了贵州莫祥芝的藏书明嘉靖元年于氏家塾刻本《重刻枫林小四书五卷》(图4)。

郑振铎在收书的过程中,由于财力不济、价格不妥,或由于得到信息迟缓,被别的收藏家捷足先登,也有很多珍贵古籍与他失之交臂,使其遗憾不已。如“吴兴庞氏书,其目予尝见之,中多钞、校本;予欲得其数种,亦以为南通刘氏所购而中止。明刊本《宣和遗事》(四集本)为徐兴公旧藏,在集古斋孙伯渊所得江西文氏所购书中,予尝携归寓所,不忍释手,而伯渊坚索三千金,留十许日,不得已,仍持还之,后为蒋谷孙所得,不久又归之一平贾”[6]。又如“独惜徐氏积学斋之清人集及清词散出时,予得讯较迟,清人集已为平贾捆载而北,而清词则已归之林子有氏矣”[6]。

得到这些古籍后,郑振铎往往无暇装订整理,任其自然,“予则但以得书为急,不复事装潢,往往故态依然,不加整比。缺页、无序,亦复无暇钞补”[6]。

终上所述,《行箧书目》的每一部书都是郑振铎呕心沥血收藏得到,并费尽万般心血保存下来。1948年底,郑振铎在当时急需旅费和偿还欠款的前提下,不可能再去耗费精力从已经没有剔除可能性的戏曲、弹词、小说、木刻等藏书中来编写目录出售,早期编写但没被卖掉的《行箧书目》当然成了忍痛割爱的首选。

目前,重庆图书馆已经编写了《纫秋山馆行箧书目》图录一书,以精美的图文向广大爱好古籍的读者展示《行箧书目》的全部收藏。而郑振铎的另外一部分藏书,国家图书馆早已编成了《西谛书目》和《西谛藏书善本图录附西谛书目》出版。这两部分藏书如能真像黄裳说的合璧编成内编和外编,也算是对郑振铎的一大纪念吧。endprint