叙事伦理张力与审美感知及评价问题——作为方法的张爱玲

2015-03-10李元乔

李元乔

(南开大学 文学院,天津 300071)

叙事伦理张力与审美感知及评价问题——作为方法的张爱玲

李元乔

(南开大学 文学院,天津 300071)

摘要:叙事伦理是由人类叙事本能产生的复杂而又无处不在的问题。叙事伦理既涉及到审美感受,又涉及到审美评价。由于其复杂且不纯粹的文本现象,以叙事伦理张力来比喻便于使审美感受具象化,同时为审美评价提供一个标准。张爱玲的小说复杂而又特殊,可以将其作为方法,根据叙事性作品的伦理交流结构理论,分析和解读张爱玲的小说,从而探究叙事伦理与审美感知及评价问题。

关键词:叙事伦理;张爱玲;张力;审美感知;审美评价

一、 问题的提出

首先,人类叙事本能必然产生叙事伦理的问题。人类叙事本能的涵义,是指人类有语言就开始叙事了,从交流信息到虚构故事。不仅口头讲故事,有了文字之后,还发明了小说等文体,以便更自如地讲故事。无论故事怎样变化,叙事都渗透了人类对人伦关系、人与自然关系、道德等问题的理解乃至思考。这就是叙事伦理(narrative ethics)。英语语境中,美国亚当·扎克瑞·纽顿(Adam Zachary Newton)在《叙事伦理》(narrative ethics)一书中首次提出叙事伦理概念。汉语语境中,刘小枫在《沉重的肉身》一书中首次提出。纽顿在《叙事伦理》对之的解释是:“叙事伦理可同时被解释为两种含义——一种是通过叙事讨论某种伦理状态,另一种是对伦理的论述常依赖于叙事结构——这使得叙事和伦理间的相互作用更为必要、更合文法,同时也避免了创造新词所产生的意外。”[1]在纽顿看来,叙事和伦理之间存在逻辑关系,即“作为伦理的叙事”,二者密不可分。刘小枫则在《沉重的肉身》一书中对理性伦理学和叙事伦理学进行了区分,并这样描述叙事伦理学:“叙事伦理学不探究生命感觉的一般法则和人的生活应遵循的基本道德观念,也不制造关于生命感觉的理则,而是讲述个人经历的生命故事,通过个人经历的叙事提出关于生命感觉的问题,营构具体的道德意识和伦理诉求。”[2]在刘小枫看来,叙事伦理是通过叙事的手段具体地表达了人的伦理意识和诉求。除纽顿、刘小枫二人之外,韦恩·布斯、努斯鲍姆、希利斯·米勒、德里达等人也都对叙事伦理有着自己的理解,但都强调了叙事伦理的重要性。

按照康德的划分,伦理属于实践理性研究范围,是人类意志的体现。浅白地说,伦理涉及到人类以什么为“好”,即“善”的问题。如果将“善”从实践理性范围扩而展之,放到审美领域讨论,就涉及到审美判断力的问题了。文学审美,依据经验,其中必定有善。有善才可能让人觉得其美。正如亚里士多德说的:“美是一种善,其所以引起快感正因为它是善。”[3]但是,善如何引起美感呢?并非所有的善,都自然地引起美感。或者说,善不全是美,只有能引起愉悦的那些才是美的。显然,善还是过于概括的表述。作为能指的善,可有许多所指。当所说的善的能指为叙事伦理时,那么,其所指则更复杂多样,而不是一个。确实,随着文学对人性理解的深化,叙事伦理可能会出现非常复杂即不纯粹的善。那么,复杂的即不纯粹的善载于怎样的故事?依托于怎样的叙事?如果借用狄德罗的说法:“真、善、美是些十分相近的品质,在前面的两种品质之上加以一些难得出色的情状,真就显得美,善也显得美。”[4]加上哪些难得出色的情状呢?这就涉及到叙事伦理复杂且不纯粹的文本形态,以及这样的作品会引起读者怎样的审美感知的问题。当然,文学欣赏作为个体审美感知因人而异。但优秀的文学作品,一般会被读者广泛喜欢并流传,有读者的基本审美经验与审美感知。由此,怎样的叙事伦理特点与审美经验及审美感知相关,这个问题值得研究。

其次,叙事伦理复杂且不纯粹。文本现象与审美经验与审美感知,必然涉及艺术评价问题。叙事伦理复杂且不纯粹,笔者将这种文本现象以叙事伦理张力来比喻。“张力”(tension)概念来自1937年美国批评家艾伦·退特的《论诗的张力》一文。退特用“张力”来描述和概括优秀诗歌的特点,即“在诗中所能发现的全部外延和内涵的有机整体。”[5]在当代文论的语境下,张力可以被解释为作品中相互对立、相互矛盾的力量或意义很好地联系和融合在一起所形成的效果。笔者说的叙事伦理张力,指叙事性作品中的伦理取向,其文本表现复杂,各种力量互相制衡交错,既矛盾又融合。叙事学理论家认为,文学作品中这样的叙事伦理,会增强审美感知*如美国叙事学家詹姆斯·费伦等都持此种看法。。笔者以为,与其说具有叙事伦理张力的作品,会增强审美感知,不如说更具审美感知的魅力,或者说,会给审美感知带来挑战。于是,相应地就必然提出文学批评的艺术评价标准问题。即要辨别和探究此叙事伦理“善”否,怎样的“善”,可能生成何种美感的机制等问题。

二、 作为方法的张爱玲

论文以“张力”来描述和概括张爱玲小说作品的叙事伦理与审美感知。这就将张爱玲作为方法了,或者换句话说:“作为方法的张爱玲”。此句式来自日本学者沟口雄三。沟口雄三在《作为方法的中国》中提到“以中国为方法”。他认为,中国的情况极为特殊和复杂,因此“……真正自由的中国学的目的不应该被消解于中国或自己的内部,而应该超越中国。”[6]130以中国为方法,用来比照世界、衡量世界,从而使我们从崭新的角度重新认识世界。“把中国作为方法,就是要迈向原理的创造——同时也是世界本身的创造。”[6]133以特殊为方法,以一般为目的,这种思维方法的最典型成功的实践,可列数法国叙事学家热奈特的经典叙事学著作《叙事话语 新叙事话语》。此书并非把普鲁斯特的《追忆逝水年华》作为支持自己理论的论据,而是从对其研究中生发出新的理论来。这个新理论,就是提出从时间、语式、语态等语法范畴出发分析叙事作品,这与托多洛夫的分析方法是一脉相承的。同时,热奈特的创造性体现,在于籍此三个范畴提出了更为准确的新的划分,那就是故事、叙事和叙述三个不同的概念。热奈特说:“我在此提出的主要是一种分析方法,我必须承认在寻找特殊性时我发现了普遍性,在希望理论为评论服务时我不由自主地让评论为理论服务。”[7]也就是说,让评论为理论服务,从个别中寻找普遍,是热奈特的方法论。

张爱玲作为方法的理由在于:从作家来看,有种种矛盾:中国传统家庭和纯西方教育;古典文学传承和西方文学影响;迎合读者心态和个性化写作;全知全能视角和私人式感悟等等。从作品来看,虽然夏志清《中国现代小说史》对张爱玲的评价极高,称她是“今日中国最优秀最重要的作家”[8],但其作品对人性描写复杂深刻又难以把握,难以简单归于中国现代小说史的任何流派。即便放置在较为容易概括的现代性评价体系中,她也不合群,完全可另列为一类。如刘锋杰提出,张爱玲冲破了五四文学的小传统,创造了一种与以鲁迅为代表的启蒙现代性不同的新型现代性的文学形态,可称之为日常现代性[9]。综合如上丰富复杂和极为特殊,适合作为沟口雄三意义上的方法,探究善与美感、叙事伦理与审美感知与评价问题。

三、 叙事性作品的伦理交流结构

叙事性作品的伦理交流结构,其本身的接受规律如何?

张力产生于作品中几种因素对立、联系、影响中。在叙事性作品中,存在以下两种因素:

(一) “文本动态因素”和“读者动态因素”

叙事性作品交流中,存在“文本动态因素”和“读者动态因素”两种因素。两个术语为詹姆斯·费伦于2005年《为叙述而生活:人物叙述的修辞和伦理》一书所提出。“文本动态因素”指“隐含作者为某种目的而设计的不断发展的文本形式特征”,“读者动态因素”指“‘作者的读者’对这些文本因素做出的不断发展的反应”。[10]二者之间的联系十分密切,“隐含作者使用文本特征来引导‘作者的读者’的判断(文本动态因素),而这些判断又影响读者对后面行动的阐释和反应(读者动态因素)”[10]。

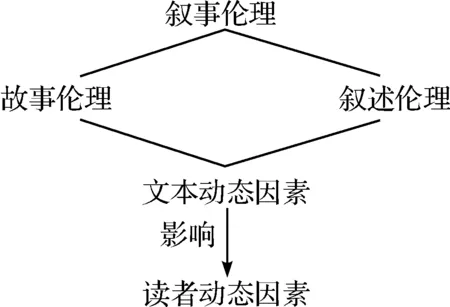

(二) 故事伦理和叙述伦理

故事伦理和叙述伦理是叙事性作品中叙事伦理因素的两个组成部分。美国叙事伦理批评家纽顿在《叙事伦理》一书中提出,以热奈特的叙事理论为依据,叙事可以分为两部分,一部分是故事(said),另一部分是叙述(saying)。叙事便是故事与叙述的总和。因此,叙事伦理也分为两部分:关于故事的伦理和关于叙述的伦理。费伦也将叙事伦理分为两部分,与纽顿的分法十分相似:“相反,当前的‘伦理转向’提出了关于技巧和伦理的关系问题,以及我称为‘讲述’(the telling)的伦理和‘内容’(the told)的伦理问题。”[10]纽顿和费伦依照叙事学理论,不约而同地将叙事伦理分为故事伦理(内容伦理)和叙述伦理(讲述伦理)两个方面。

叙事伦理属于文本动态因素,并通过文本动态因素对读者动态因素施加影响。可将叙事性作品的伦理交流结构图示如下:

下面本文就按照这样的结构对张爱玲小说进行分析。

四、 张爱玲小说中文本动态因素的故事伦理对读者动态因素的影响

(一) 反典型伦理主题——故事主题伦理对读者动态因素的影响

张爱玲小说的故事主题,存在一种反典型叙事伦理主题的情况。故事开端是典型伦理主题,然而发展和结局却走向了预料之外的伦理取向。《倾城之恋》白流苏和范柳原确定恋爱关系之后,恰逢香港战事。以一般阅读思维方式,这是一个已知的伦理主题,接下来的发展和结局应是残酷的战争使人丧命,爱情、家庭倾覆。然而,在《倾城之恋》中,白流苏和范柳原的爱情能修成正果,反而托靠了战争的成全。结局完全颠覆了既往已知伦理主题的刻板印象。张爱玲评论道:“他不过是一个自私的男子,她不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代,个人主义是无处容身的,可是总有地方容得下一对平凡的夫妻。”[11]*本文所引张爱玲作品均出《张爱玲全集》,北京十月文艺出版社2009年版,故不再重复引用。白、柳二人恋爱无非为了各自利益,勾心斗角、相互算计;然而在战争面前,之前一切重要的东西都不重要了,二人反而流露出了真心实意并促成了他们的婚姻。

又如《五四遗事》,密斯范本是走在时代前端的新女性,追求自由和幸福,她和罗的自由恋爱是她追求独立自主、冲破旧式婚姻的表现。在既往伦理主题中,新女性会勇敢地和自己爱人结合,若发现了自己的爱人已经结婚,必定会等待爱人离婚再与之结合,绝不会与其他人共享丈夫。然而,正是这个新女性密斯范,最后竟与罗的前妻、王小姐三女共事一夫,比旧女性还要“旧”,完全颠覆了读者的伦理观念。

看似让人惊讶的结局,最终让读者毫无异议地接受,原因就在于作者设计的文本动态因素十分巧妙。在阅读的过程中,故事的发展环环相扣,合情合理,结局产生自然而然。但读者动态因素却受到了深刻的影响:读者的伦理期待被颠覆,但又缘于情节的合理发展而于惊讶中接受、在矛盾中融合。在文本动态因素对读者动态因素施加影响中,张力产生了。

读者阅读小说,对故事走向自然形成一个“期待视野”。优秀作品的魅力之一,就是设置障碍,让期待视野受挫,但同时又有自我调整修复的能力,这样受挫又经过调整的阅读,因读者超越了自我并验证了自己的接受融会能力,必将产生更好审美效果。叙事伦理中同样存在这样的机制:读者有伦理期待,伦理期待的产生,便是读者动态因素受到文本动态因素影响的最好例证。当期待视野受挫时,原本形成期待视野的伦理主题和使期待视野受挫的伦理结局之间既矛盾、又合情合理的关系就产生了伦理张力。

反典型伦理主题,是理论的概括和表述,其实作家并不见得就有如此自觉的理论。作家朴素却不失深刻的想法却与之相吻合。张爱玲说过:“我的本意很简单:既然有这样的事情,我就来描写它。”故事所以荒谬,是生活本来就荒谬——被爱财的哥哥嫁给一个残疾丈夫后心理扭曲便残害自己儿女的曹七巧;本来是对妻子的正常欲望却被迫自杀的罗杰安白登;被亲姑妈和丈夫合伙套入无法跳出堕落交际场的葛薇龙……看似荒谬却发生得自然而然,世界每个角落都有人生活于这种荒谬中。张爱玲观察、体悟并叙述出来。读者阅读这些故事,并矫正了既有伦理期待,从而更深刻地体认了这个世界。

(二) 好的坏人与坏的好人——故事人物伦理对读者动态因素的影响

张爱玲笔下人物为普通人:新旧之交家庭中乃至姘居的男女、三六九等的外国人、舞女、阿妈……没有伟人与英雄。这些普通人展示了属于人的伦理个性,好与坏、善与恶、天真与世故、真实与虚伪,看似水火不容的品格乃至性格特点在张爱玲小说中那么奇特地相交织,展现了诸多给人印象深刻、生活气息浓郁的不一样的人物形象。对读者形成挑战的故事人物伦理可概括为两大类。

第一类:看似很坏却又让人同情的人物。《连环套》中的霓喜,泼辣、不安分、对人刻薄、不断地引诱和更换男人,显然为卑劣人格。但她也确实让人同情:幼时在继母手下讨生活,干活挨打;卖与雅赫雅后,为他操持家务养育子女但却没名分,直至被赶出家门。第二个男人窦尧芳对她虽好,但年近六旬,一朝去世,老家的妻儿便又将霓喜赶走。第三个男人汤姆生与她同居一段时间后,偷偷回到英国结婚,再次将霓喜抛弃。在霓喜的生活世界,男人们是生活的依靠。在男人眼里她不过是玩物。张爱玲说:“她们只有一宗不足处:就是她们的地位始终是不确定的。疑忌与自危使她们渐渐变成自私者。”在矛盾伦理期待中读懂了霓喜:同情、理解,为她慨叹,从而获得人物伦理的认定。《创世纪》中祖母紫薇,从孙女潆珠视角看,不通情理,分明家里经济拮据,却为了面子偏偏不让小辈出去做事,孙女谈恋爱也要挖苦讽刺,令人又怕又厌。但从紫薇视角看,她人生不易:与丈夫不合;丈夫无力支撑家业,靠娘家带的嫁妆贴补家用;儿子也不争气。紫薇亦有值得同情之处。读者对紫薇和潆珠的感受矛盾又寓于一体,都有同情和理解。人物伦理更改了读者的体悟。

第二类:看似极好实则极坏的人物。这是张爱玲笔下另一种挑战读者伦理期待的人物。《红玫瑰与白玫瑰》的佟振保:“他整个地是这样一个最合理想的中国现代人物,纵然他遇到的事不是尽合理想的,给他自己心问口,口问心,几下子一调理,也就变得仿佛理想化了,万物各得其所。”这个好人有才学、有能力,孝顺母亲、提携弟弟、帮扶朋友。但在孝悌热心下隐藏极度的自私。他爱上了朋友的太太王娇蕊,当王娇蕊和丈夫坦白与他的恋情之后,他却“理智地”为了前途抛弃了她。他与孟烟鹂结婚后,孟烟鹂爱他、依赖他,他却冷漠粗暴地对待她,逼得孟烟鹂与裁缝私通,求得一点安慰。所谓孝顺母亲、提携弟弟、为社会做一点事情的宏愿,不过为了“好人”声名,私下里却极度自私、精于算计,嫖娼也要嫖得“精刮上算”。他的理想的“对”的世界,无非是有利于他的世界,他的“调理”,无非是给自己的自私找借口,他所谓的实现理想就是用无形的刀杀害无辜的人。他是道貌岸然的“极好的坏人”。

《茉莉香片》之言丹朱,也可谓“极好的坏人”。聂传庆是一个家庭生活不幸福、精神极其痛苦的男孩,丹朱是“模范家庭”里的活泼美貌、受人喜欢的女孩。二人原本按各自人生轨道生活。但丹朱却在聂传庆面前炫耀自己幸福,她要获得所有人喜欢,包括聂传庆。她与聂传庆相处,即引导聂传庆和她亲近但又不作为恋爱关系,造成聂传庆挫折感以致尖锐的刺痛直至毁灭性打击。在丹朱方面,则感觉“连这样一个怪癖的人也爱着她——那满足了她的虚荣心。”聂传庆最终看清了这一点:自己只是丹朱满足虚荣心、衬托幸福的工具,这是极大的侮辱,他终于崩溃了。一个年轻人被毁了。

通过对文本动态因素设计,挑战了读者的期待视野。原以为的极好的人,在阅读中被质疑,感到不对劲,经过体悟和思考发现极好的人残酷狠毒的特质,乃至惊出一身冷汗。正是文本的这种动态因素对读者动态因素的影响形成了伦理张力。

“普通人中的传奇,传奇中的普通人”是对上述两类人物的最好概括。这与张爱玲对文学功用的理解不可分。张爱玲说:“……文艺的功用之一:让我们能接近否则无法接近的人”。美国道德哲学家玛莎·努斯鲍姆说:“事实上,之所以捍卫文学想象,是因为我觉得它是一种伦理立场的必须要素,一种要求我们关注自身的同时也要关注那些过着完全不同生活的人们的善的伦理立场。”[12]7我们读到了这些人的故事,就会更容易理解其他人、尤其是和我们过着不同生活的人的感受,这种感受是一种力量,“……它能够成为一座同时通向正义图景和实践这副图景的桥梁。”[12]26

五、 张爱玲小说中文本动态因素的叙述伦理对读者动态因素的影响

(一) 显性叙述者

张爱玲小说的叙述者有明显存在感,这就意味受述者强烈的存在感,而受述者感受直接影响着读者(或作者的读者)的感受。叙述者的存在让读者不自觉地产生受述者感觉。此处的叙述者和受述者都属文本动态因素,读者的感受则属于读者动态因素。因此,如果叙述者存在感强,通常说明作者(或隐含作者)想要强调自己的伦理观念或思想,将自己的伦理观念或思想通过小说传达给读者(或隐含读者),文本动态因素对读者动态因素的影响便会增强。如中国古代的“三言二拍”等说书体小说,小说前通常有一段“入话”,这段“入话”彰显了叙述者的身份,叙述者以入话的方式,呈现讲故事的身份,召集听众,以便向听众传达和灌输自己的伦理思想。故事讲完之后,叙述者再次出现总结故事,概括自己的伦理观念和思想。张爱玲小说充分显现出上述特点。

《第二炉香》罗杰安白登故事的叙述者是克荔门婷,受述者是“我”。讲故事前,克荔门婷和“我”谈论关于性的话题。克荔门婷就此话题“兴奋地”“假装不介意地”“吓了一跳”,而“我”则“望着她微笑”“漠然的样子”。克荔门婷讲故事时,“采取了冷静的、纯粹客观的、中年人的态度”,而“我”听故事时则持冷静旁观者态度,“仿佛云端里看厮杀似的”。在克荔门婷看来,这个故事是“秽亵的”,而“我知道结果那一定不是秽亵的,而是一个悲哀的故事。”读者或作者的读者读到这里,会不自觉地试图进入受述者“我”的身份,那么读者也会倾向于用冷静的旁观者态度阅读和分析这个故事,先入为主地认为这个故事并非是秽亵的,而是悲哀的、残酷的。这个判断影响读者对小说人物、内容及最终的伦理判断。

故事开头便说罗杰安白登的快乐:“……对于罗杰,那是个淡色的,高音的世界,到处是光与音乐。他的庞大的快乐,在他的烧热的耳朵里正像夏天正午的蝉一般,无休无歇地叫着……”。因为,“今天,他是一位重要人物,……他将和世界上最美丽的女人结婚了。”至此,读者本应为罗杰的喜事高兴,但缘于受述者影响,已预知了他的悲哀残酷结局,非但不能高兴,反而觉得他现在的快乐是种讽刺,铺垫了未来的悲哀,从而感到深深的无奈。

新娘愫细蜜秋儿是美丽、纯洁的女孩,她爱罗杰,这使罗杰尤为幸运和幸福。愫细婚前,姐姐靡丽笙曾经和罗杰有一次谈话:劝告罗杰好好对待愫细,不要让愫细重蹈她的覆辙。读者一方面同情靡丽笙,希望罗杰不是那样的人。然而,缘于已知罗杰悲哀结局,不得不怀疑他的悲剧是否由此而产生。接下来读者读到罗杰的新婚之夜,愫细惊慌地跑到男生宿舍请求帮助,并哭着说“他是个畜生”,便推翻了此前对罗杰的同情,以为他确实性变态,不值得同情乃至以憎恶代替了同情。直到读到罗杰一个人躺在床上,“像轰雷掣电一般,他悟到了这一点:原来靡丽笙的丈夫是一个顶普通的人!和他一模一样的一个普通的人”的时候,才明白罗杰的悲剧产生的真正原因。此时读者才会从内心真正地同情罗杰,为他感到悲哀和无奈;在对照中更新了原先对愫细和靡丽笙的同情。需要重新认识愫细一家:自私、无知、封闭……终于应和了受述者的预言。产生了审美意义上的无奈感和悲凉感。可见,读者受到叙述者、隐含作者和作者的引导,不时肯定、怀疑甚至推翻自己的想法,即不断更新对故事和人物做出判断,以致最终形成有价值的感受和理解。张力由此产生。

(二) 时间与空间

1.长故事时间与短叙述时间。长故事时间与短叙述时间形成对比,是张爱玲小说特点。如《第一炉香》,开篇叙述者现身:“请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑,听我说一支战前香港的故事,您这一炉沉香屑点完了,我的故事也该完了。”此为叙述时间。然后转入故事,讲述了葛薇龙被引诱最终堕落的故事,此为故事时间。篇尾叙述者再次出现:“这一段香港故事,就在这里结束……薇龙的一炉香,也就快烧完了。”又回到叙述时间。二者对比,读者感觉葛薇龙一切快乐与痛苦、挣扎与顺从、执着与无奈,都在这炉香里了。一炉香之短与故事之漫长鲜活及感受的复杂融汇,产生独特效应。

《倾城之恋》以“说不尽的苍凉的故事——不问也罢!”开头,但毕竟还是讲述着:随着胡琴的乐声,白流苏的故事开始了……故事说完了,开头拉胡琴的那段话再次出现:“胡琴咿咿哑哑拉着,在万盏灯的夜晚,拉过来又拉过去,说不尽的苍凉的故事——不问也罢!”白流苏的故事也就结束了。如此丰富曲折的故事不过在一段胡琴曲中就讲完了。更何况,“苍凉的故事”是“说不尽”的,白流苏的故事也不过是那“说不尽”的故事的其中之一而已。

文本动态因素通过长故事时间与短叙述时间对比方式,影响读者动态因素,形成伦理张力:如此之长的故事,不过就在如此之短的讲述中走过,人由此生出渺小感觉。漫长时间里人的经历算得了什么!由渺小感而生出无奈和苍凉。

2.大故事空间与小故事空间。大故事空间与小故事空间之间的强烈对比是张爱玲叙事另一种情形。《倾城之恋》故事,“也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了……”。香港,是个大故事空间;白流苏和范柳原的二人空间,是个小故事空间。大故事空间发生大灾难,成全了小故事空间一对男女的婚姻。空间的对比产生奇特阅读感受:宿命、无奈。

再如《封锁》。吕宗桢与吴翠远这两个原本在两个生活轨迹运行的男女,在封锁的电车上相识、聊天乃至发生感情。封锁结束各自迅速回到自己原先轨道。封锁的上海,是个大故事空间;吕宗桢和吴翠远故事发生的电车内部,是个小故事空间。小空间的故事,缘于大空间的“整个的上海打了个盹,做了个不近情理的梦。”为了这对男女之间不近情理的相识相恋。这也是张爱玲小说中大故事空间与小故事空间产生强烈反差的一个例子。

文本动态因素通过这种大故事空间与小故事空间对比融合的方式,影响读者动态因素,同时形成了张力。读者感受各种个体的存在,放大了个体的意义。即便是不起眼的小人物,他们的故事也是大故事,是关于人的鲜活丰富、值得琢磨又有意义的故事。

时间对比使人感受到渺小,空间对比使人感受到伟大,并不矛盾。时间长河里,人渺小而普通。每个渺小普通的人都是独立的有意义的个体,个体有着丰富的经历和情感,他的快乐与整个世界的快乐等同,他的痛苦也与整个世界的痛苦等同。这样的故事值得讲述和体会。这也便是张爱玲说的“传奇中的普通人,普通人中的传奇”。渺小和伟大的矛盾与融合形成强大的伦理张力,张力源于张爱玲的悲悯以及对每个人的尊重。

六、 叙事伦理与审美感知的方法论

第一,现代文学作品叙事伦理的“善”分外复杂。可能在非常隐晦制衡的故事中,以动态的叙事伦理叙述出来。但无论怎样复杂,终究有一点是可以肯定的,即如詹姆斯·费伦提出的“关于叙事判断的六个命题”,其中的第六个命题便是“个体读者的伦理判断与他们的审美判断密不可分”。[13]费伦认为,读者在阅读叙事性作品的过程中,会做出阐释、伦理、审美三种判断,这三种判断互相影响、互相增强。因此,“……我们对故事做出的伦理判断,会作用于我们的审美判断,反之亦然……”。[13]换个角度说,当读者的审美经验中感觉到有趣,那么意味着他们有了审美感知,而且有了肯定性的审美判断。复杂的善生成了美感。叙事伦理与审美判断互相影响。由此,可以说,叙事伦理张力是艺术价值形成的内部机制。

第二,发现叙事性作品出现了叙事伦理张力,批评不可囿于故事表面叙事伦理之善与否,而应深入体察叙事伦理矛盾和制衡。分别从文本动态的故事伦理和叙事伦理两个方面对读者动态因素发生的影响予以分析,探究叙事伦理张力与艺术价值形成之间的机制。文本动态因素影响了读者动态因素,而读者动态因素直接决定了读者对于作品的感受及评价。感受与评价并非完全一致,感受受读者个人因素的影响,评价则应客观。不同读者存在着个体的差异,不同读者相同的伦理判断也会由于这种个体差异而产生不同的审美感受。在叙事性作品中,如果伦理因素简单直接,会使一部分读者产生审美愉悦,但也可能会使一部分读者认为是说教或灌输,从而产生反感。如果伦理因素复杂含蓄,会使一部分读者感受到伦理张力,产生审美愉悦,但也可能会使一部分读者难以接受和理解,从而产生审美眩晕。评价的客观则体现在,对作品叙事伦理需给出正面的关于是否生成了美感的评价。正如费伦说的“当我们作为读者发现某个作者/作品在探索道德问题方面特别感人,特别精妙,或者特别有见地时,我们就可能从美学上高度评价这个作家/作品。”[13]因此,叙事伦理张力可以作为评价作品的一个衡量标准。

第三,现代性发生以后,小说更加侧重传递体验。体验可以有很多方面,读者伦理体验取决于文本动态因素对读者动态因素的影响,这直接影响读者的审美体验,伦理张力问题会更加突出。因此,叙事伦理张力问题应该引起学术界注意和深入研究,并将其理论成果纳入作品论与作家论。

参考文献:

[1]ADAM ZACHARY NEWTON.Narrative Ethics[M].Cambridge:Harvard University Press,1997:8.

[2]刘小枫.沉重的肉身[M].北京:华夏出版社,2012:4.

[3]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,2009:136.

[4]北京大学哲学系外国史教研室.西方美学家论美和美感[M].北京:商务印书馆,1982:57.

[5]艾伦·退特.论诗的张力[M]// 姚奔,译.王先霈,王又平.文学理论批评术语汇释.北京:高等教育出版社,2006:336.

[6]沟口雄三.作为方法的中国[M].孙军悦,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[7]热拉尔·热奈特.叙事话语 新叙事话语[M].王文融,译.北京:中国社会科学出版社,1990:4.

[8]夏志清.中国现代小说史[M].香港:香港中文大学出版社,2001:335.

[9]刘锋杰.论张爱玲的现代性及其生成方式[J].文学评论,2004(6):118-124.

[10]詹姆斯·费伦.“伦理转向”与修辞叙事伦理[J].唐伟胜,译.叙事(中国版),2010(1):186-195.

[11]张爱玲.张爱玲全集[M].北京:北京十月文艺出版社,2009.

[12]玛莎·努斯鲍姆.诗性正义:文学想象与公共生活[M].丁晓东,译.北京:北京大学出版社,2010:26.

[13]詹姆斯·费伦.叙事判断与修辞性叙事理论——以伊恩·麦克尤万的《赎罪》为例[J].申丹,译.江西社会科学,2007(1):25-35.

(责任编辑杨文欢)

The Issue of Narrative Ethics Tension, Aesthetic Perception and Evaluation As a Method of Eileen Chang

LI Yuan-qiao

(SchoolofLiterature,NankaiUniversity,Tianjin300071,China)

Abstract:Narrative ethics is the issue which is complex and produced by human narrative instinct. It relates to the aesthetic perception and the aesthetic evaluation. And because narrative ethics represents a complex and not pure text phenomenon, using the narrative ethics tension to describe the text could make aesthetic perception concrete, while providing a standard for aesthetic evaluation. Eileen Chang’s novels are complex and special, so they could be used as a method, which is based on the theory of narrative work’s ethic communication structure. By using this theory, Eileen Chang’s novels can be analyzed and interpreted, so as to explore the issue of narrative ethics and the aesthetic perception and evaluation.

Key words:Narrative ethics; Eileen Chang; Tension; Aesthetic perception; Aesthetic evaluation

中图分类号:I206.6

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2015)01-0013-08

作者简介:李元乔,女,南开大学文学院在读博士研究生,主要从事叙事伦理研究。

基金项目:天津市2012年度哲学社会科学规划课题“张爱玲小说艺术与中国文学传统”(TJZW12-002)

收稿日期:2014-08-17