关于汪元量《玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮》词的系年和读解

2015-03-08张立敏

王 昊 张立敏

(1.2.吉林大学文学院,吉林长春,130012)

关于汪元量《玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮》词的系年和读解

王 昊1张立敏2

(1.2.吉林大学文学院,吉林长春,130012)

汪元量 《玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮》 南归 愍忌 发陵

咸淳十载聪明帝,不见宋家陵寝废。暂离绛阙九重天,飞过黄河千丈水。 长春宫殿仙璈沸,嘉会今辰为愍忌。小儒百拜酹霞觞,寡妇孤儿流血泪。

——《玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮》

对此,洛地先生撰文《嘉会今辰为愍忌——也读汪元量〈玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮〉》[4],提出商榷意见。洛文以为,词题当理解为“度宗愍忌(之日,恰值)长春宫斋醮”,而“愍忌”指“死者死日”,度宗崩日的七月初九日,“也正是元代掌管天下道教的‘长春宫’主、‘大宗师长春真人’、‘神仙’丘处机的升天之日”,“该‘长春宫斋醮’是为纪念长春子丘处机升天之日而设的”;且认为是在其升天一甲子即至元二十四年,“汪元量此词亦作于此日:至元二十四年七月初九”。可见对本词系年的不同推断是与对本词内容上的不同理解紧密相联的。笔者这里不揣谫陋,坦陈管见,以俟就教于大方博雅。

一

元量此词中有“小儒百拜酹霞觞”句,“小儒”云云系元量自指,诗中如“小儒剧愁吟如哭 ”(《吴山晓望》)、“小儒何必悲苦心”(《夷山醉歌》其一)可证。故知元量必亲预此“斋醮”,即彼时元量必身在长春宫所在的大都;复以“嘉会今辰为愍忌”句知词作于当日。由此观之,洛地先生斋醮举行于丘处机升天一甲子的至元二十四年的时间推断和对本词的具体系年,显系有误。因为至元二十四年元量已南归而不在大都。自王国维以来传统看法认为,元量南归在至元二十五年(王国维《书〈宋旧宫人诗词〉〈湖山类稿〉〈水云集〉后》),毕沅《续资治通鉴》卷一百八十八系亦于至元二十五年,孔凡礼先生《汪元量事迹纪年》亦曾谓在是年,而据20世纪90年代于《永乐大典》发现的章鉴《题水云行稿》(原无题,此据祝尚书先生拟题),其文末署“丙戌小雪”,“丙戌”为至元二十三年(1286年),故知元量在章鉴里居分宁见之,“一日,水云出示《行稿》”在是年,据此元量至晚在至元二十三年已南归[5]。章氏这一题跋的发现纠正了元量南归时间在至元二十五年的传统成说,孔老据此章氏题跋和马廷鸾题跋复定元量南归在至元二十二年[6]。至元二十四年元量实已南归而不在大都、不能亲预此“斋醮”,则系本词于至元二十四年误矣。

既然对词的系年和解读两者是紧密联系在一起的,那么,洛文对元量此词词题的理解“度宗愍忌(之日,恰值)长春宫斋醮”是否还成立呢?是因为度宗愍忌之日恰逢丘处机升天之日,此“斋醮”乃为丘所设吗?先看第二层。这里,对“愍忌”在元时内涵的厘定——“死者生日”抑“死者死日”——是关键。洛文中提到清人韩泰华《无事为福斋随笔》引有元人秦王夫人、郭畀的有关记述,此二文已表明元代文献明载“愍忌”为“死者生日”(但洛先生以为有误而未从)。除此二文外,笔者限于目力,目前尚未查证到新的元代直接材料,但从元代有关文献记载的元代帝后(王)“愍忌”的具体情况来看,是不难从中归纳出元代“愍忌”内涵所指的。

元人熊梦祥(1290?—?)撰有《析津志》[7],其“祠庙仪祭”之“原庙行香”条记载了元代神御殿(奉帝后御容的寺庙)祭祀帝后的基本情况,其中七处提到“愍忌”,兹引全文如下:

原庙、行香:

完者笃皇帝 中心阁 正官 正月初八日

曲律皇帝 南寺 正官 正月初八日

普颜笃皇帝 白塔寺 正官 二十一日

世祖皇帝 白塔寺 大小官员 二十二日

英宗皇帝 青塔寺 正官 二月初六日

察必皇后愍忌 南梁河寺 正官 初十日

老太后周年 白塔寺 正官 二十九日

普颜笃皇帝愍忌 普庆寺 正官 三月初三日

亦怜真班皇帝愍忌 中心阁 正官 二月十九日

阿咱失里皇后愍忌 普庆寺 正官 四月初九日

贞裕徽圣皇后周年 黑塔寺 大小官员 二十六日

顺宗皇后忌日 普庆寺 正官 五月初八日

那木罕主人愍忌 高梁河寺 正官 六月初三日

顺宗皇帝愍忌 普庆寺 正官 初四日

裕宗皇帝愍忌 白塔寺 大小官 二十日

速哥八剌皇后忌日 青塔寺 二十一日

御容三朝翰林门、翰林国史院七日上[8]

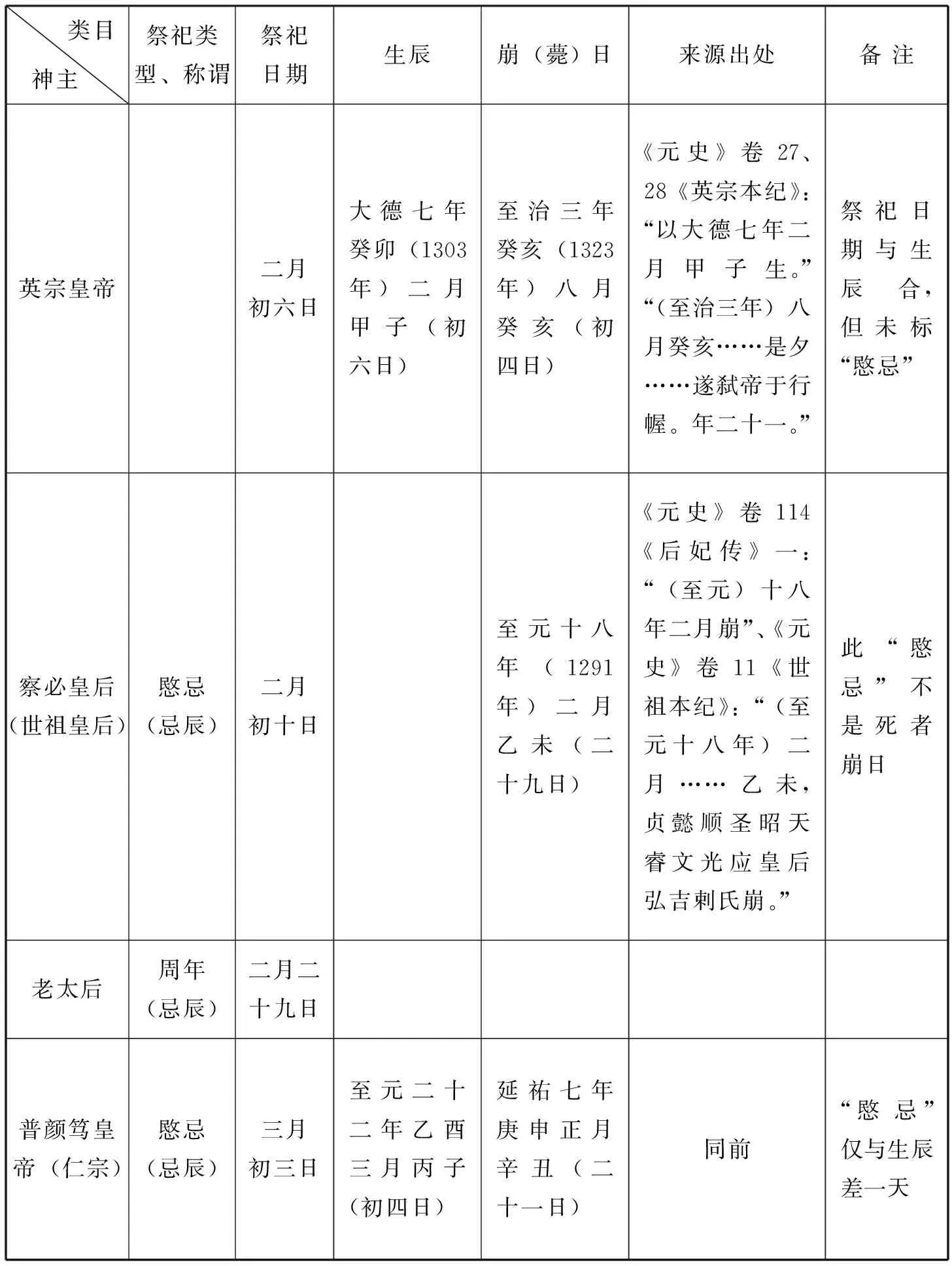

此为元代御容三朝翰林门、翰林国史院呈文。从内容上看,所祭始于世祖帝后终于宁宗,当能较完整体现元代一代神御殿祭祀情况。现将所查到的神主生死日期和上引材料内容对照制成表格:

类目神主 祭祀类型、称谓祭祀日期生辰崩(薨)日来源出处备注完者笃皇帝(成宗)(忌辰)(常祭)正月初八日至元二年乙丑(1265年)九月庚子(初五日)大德十一年丁未(1307年)正月癸酉(初八日)《元史》卷18、21《成宗本纪》:“至元二年九月庚子生。”“(大德)十一年春正月……癸酉,崩于玉德殿……寿四十有二。”祭祀日期为崩日,正月初八又符合“常祭”

续表

续表

续表

表中“祭祀类型、称谓”栏带括号者为笔者据史载所拟加,盖因神御殿“其祭之日,常祭:每月初一日、初八日、十五日、二十三日;节祭:元日、清明、蕤宾、重阳、冬至;忌辰”[9]。而从中亦可知,“愍忌”“忌日”“周年”都属于“忌辰”这一类型的。

据上表可知,祭祀日期为崩日的有成宗(完者笃皇帝)、武宗(曲律皇帝)、仁宗(普颜笃皇帝)、世祖,但在《析津志》所载材料中皆未标为“愍忌”;如果考虑到成宗、武宗祭祀日期为正月初八日既为崩日,又符合“常祭”之日的话,那么即便暂将其排除于外,仁宗、世祖之例仍可说明:祭祀日期为崩日但却非“愍忌”。另一方面,材料中标出“愍忌”者凡七例,查出其崩日或可比勘者五例,而其祭祀日期皆非为崩(薨)日。从个案情况看,最能说明“愍忌”在元代内涵指“死者生日”非“死者死日”的,是仁宗(普颜笃皇帝)之例:他在材料中有两次记载,一次未标明“愍忌”,一次标明“愍忌”;正月二十一日的祭祀日期与其崩日合,却非“愍忌”;标明“愍忌”的,祭祀日期三月初三仅与其生辰三月初四差一天。当然,表中也有一个例外的情况,即英宗的祭祀日期与其生辰合,而未标明为“愍忌”,此中原因暂存疑。作通盘考量,从中仍可归纳出“愍忌”内涵指“死者生日”。

对于“愍忌”礼制的沿革和变化,这里不拟详论,但“愍忌”内涵有元以降是确有嬗变的[10]。而从考证方法论角度言,应“以元证元”,不当以后代如明例元。故如洛文所言那样,分释“愍”与“忌”,实则更无从说明“愍忌”内涵——盖无论何时代死者所加谥号含“愍”(以“愍”为谥)皆并不等于“愍忌”之制也。

既然“愍忌”在元代的内涵确指“死者生日”,度宗“愍忌”当在其生辰的四月初九日,那么,此次“长春宫斋醮”就是与丘处机升天日(七月初九日)没有任何关联的。

二

但是“此斋醮为丘处机所设”这一层虽不成立,洛文对元量此词词题的理解:“度宗愍忌(之日,恰值)长春宫斋醮”这一层却是可以成立的。此次“斋醮”的性质是什么?这是解读本词词题和内容的另一关键。

孔老文中认为,次此斋醮活动乃为度宗祈冥福,即因发墓而祈其灵魂安宁、安息,是由包括汪元量在内的旧朝臣民秘密发起和参加的,“如果在那个特定的历史条件下,在咸淳帝出生的日子,公开举行祭奠,抒发怀念之情,是完全不可能的,而且甚至会招来意想不到的灾祸”[11]。这里的“特定的历史条件”,笔者以为,从时间上看即元量至元十三年随三宫入燕到至元二十二年南归前;从事件上看则指发陵之事发生之后。而据史载,杨琏真珈发故宋皇陵即便非希其旨,亦当得到元世祖的默许,而发陵建塔“裒诸陵骨,杂置牛马枯骼中,建白塔于故宫”的目的在于“塔成,名曰镇南,以厌胜之”[12]。故情理上此次斋醮倘为度宗祈冥福而设,其为元统治者官方允许的可能性几乎是不存在的;况检诸史籍《元史》《资治通鉴后编》《续资治通鉴》《元史新编》《新元史》《蒙兀儿史记》等亦皆无明文记载——而倘此等作为官方准许的政治事件确有其事,是不当失载的。

元量既然彼时身在大都亲预此斋醮,则元量这首词的具体系年依据,须从元量至元十三年至大都后的行实和本词中提到的“发陵事”这一时间坐标两方面来综合考察。考元量至元十三年丙子随三宫入燕后第二年即代祀岳渎后土,汪元量《自题水云诗后》(依祝尚书先生所拟题):“余自丙子从三宫如燕,又一年,捧香下五岳四渎。”至元十五年其尚在降香途中,上引《自题水云诗后》云“入青城,过南岳”,章鉴《题水云行稿》“有旨诣衡岳”,从元量自述知其先入蜀后诣衡山,而其入蜀最晚在本年,此有元量《昝相公席上》诗“燕云远使栈云间,便遣郫筒助客欢”及《昝元帅相拉浣溪泛舟》“行都元帅千蹄马,腰佩角弓箭盈把”可证。盖“昝相公”即昝顺,至元十四、十五年间签书西川枢密院,为“行都元帅”,至元十六年后已褫其兵权改除参知政事[15]。而下一年即至元十六年,元量仍在降香途中抑或已返大都不确定,而很有可能仍在降香途中。至元十七年庚辰(1280年)正月始可确定元量已返大都,此有其《庚辰正月旦呈留忠斋》诗可证。因至元十六年元量仍有可能不在大都,故即便以发陵事在至元十五年,系此词上限为至元十六年仍嫌稍早。

*本文系国家社科基金重大招标项目“中国诗词曲源流建构史”【11ZD&105】、国家社科基金项目“金代文学史”【14BZW178】的阶段性成果。

注释:

[1] (宋)汪元量撰,孔凡礼编:《增订湖山类稿》,北京:中华书局,1984年,第104页、第262页。

[2] 孔凡礼:《寡妇孤儿流血泪——读汪元量〈玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮〉》,《文史知识》1997年第5期。收入《孔凡礼古典文学论集》,北京:学苑出版社,1999年。

[3] 南宋高宗以下六代皇帝攒葬于会稽宝山:高宗陵名永思,孝宗陵名永阜,光宗陵名永崇,宁宗陵曰永茂,理宗陵曰永穆,度宗陵曰永绍,是为“六陵”。徽宗梓宫自金还后亦葬宝山之麓,名永祐。此七陵南宋灭亡后为元“江南释教总统(摄)”番僧杨琏真加所尽发。

[4] 洛地:《嘉会今辰为愍忌——也读汪元量〈玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮〉》,《文学遗产》2002年第5期,第129~130页。

[5] 详见祝尚书:《汪元量〈湖山类稿〉佚跋考》,载《书品》1995年第3期;孔凡礼:《关于汪元量〈湖山类稿〉的整理》,载《书品》1990年第4期,收入《孔凡礼古典文学论集》,北京:学苑出版社,1999年,第443~448页。

[6] 孔凡礼:《关于汪元量研究的一些新资料》,《孔凡礼文存》,北京:中华书局,2009年,第275页。

[7] 据(清)纳兰性德《渌水亭杂识》,《析津志》原名《燕京志》,原书已佚,今有辑佚本;熊梦祥字自得,号松云、松云道人,江西人。事迹见《元诗选》《草堂雅集》《丰城县志》等。

[8] 北京图书馆善本组:《析津志辑佚》,北京:北京古籍出版社,1983年,第63~64页。

[9] (明)宋濂等:《元史·祭祀志》四,北京:中华书局,1976年,第1875页。标点为笔者所重加。

[10] 《明史》卷六十《礼》十四《忌辰》所载孝宗朝有关“生忌”的辩说及孝宗最终“浅淡服色视事”的折中酌定一事,正是明代“愍忌”祭祀衰变的一个例证;而像顾炎武这样明清之际的大学者,虽于孑存民间的“生忌”礼视之,但也已不知元代有“愍忌”之制,参见(清)俞樾《春在堂随笔》卷七。

[11] 孔凡礼:《寡妇孤儿流血泪——读汪元量〈玉楼春·度宗愍忌长春宫斋醮〉》,《文史知识》1997年第5期,第35页。

[12] (清)毕沅:《续资治通鉴》卷一百八十四《元纪》二,上海:上海古籍出版社,1986年,第1031页。

[13] 唐代剑:《王喆丘处机年谱》,《王喆丘处机评传》附,南京:南京大学出版社,2000年,第319页。

[14] 详参《元史·世祖本纪》“至元十七年二月丙申”“至元十八年十月乙酉”纪事。

[15] 事详《元史·世祖本纪》“至元十二年六月”“至元十五年十二月”“至元十六年正月”纪事。

[16] 如欧阳光:《与元初遗民诗社有关的一次政治活动——六陵冬青之役考述》,《宋元诗社研究丛稿》,广东高等教育出版社,1996年;陈增杰:《收葬宋陵遗骨事及〈梦中作〉诗辨证》,《林景熙诗集校正》附,浙江古籍出版社,1995年;刘荣平:《释“知君种年星在尾”》,《新宋学》第一辑,上海辞书出版社,2001年;王昊:《杨琏真加盗发宋陵年代辨正》,《华夏文化论坛》第九辑,吉林文史出版社,2013年。诸文论证角度、结论不同,但都否定了至元十五年说。

[17] 欧阳光:《与元初遗民诗社有关的一次政治活动——六陵冬青之役考述》,《宋元诗社研究丛稿》,广州:广东高等教育出版社,1996年,第142页。

[18] 王国维:《书〈宋旧宫人诗词〉〈湖山类稿〉〈水云集〉后》:“惟据《湖山类稿》,则水云与王昭仪实从少帝北行。”《观堂集林》卷二十一,石家庄:河北教育出版社,2001年,第655页。