泽国旸旱:清代至民国洞庭湖区旱灾及其社会影响

2015-03-04刘志刚

刘志刚

(中南大学历史与文化研究所,湖南长沙,410083)

泽国旸旱:清代至民国洞庭湖区旱灾及其社会影响

刘志刚

(中南大学历史与文化研究所,湖南长沙,410083)

长期以来,洞庭湖区的旱灾不为人们所注意,几乎处于“被遮掩”的存在状态之中。然而,翻检史籍,发现清代至民国三百余年间湖区旱灾频度之高、范围之广、破坏之大皆出乎意外,并呈现出由滨湖低山、丘陵地带向湖心淤积平原逐级递减的趋势。而其频发则是这一区域以地理形态多样性与土壤性质差异性为主的生态因素与开垦过度、治理无方、规划失当与租佃关系不合理等社会因素之间相互作用的结果。湖区旱灾造成粮食的大量减产,加剧民众的生产负担,一定程度上影响湖田亩积的大小、粮食品种的选择与旱作农业区的形成,甚至严重危害着社会的稳定与民众的生存。

清代;民国;洞庭湖区;旱灾;生态因素;社会因素

“八百里”洞庭可谓泽国也,在诗人的笔下有着一幅“衔长江,吞远山,浩浩汤汤”无比壮阔的景色。因而,洞庭湖区(以下或简称“湖区”)在人们印象中常有洪涝之忧,少有旱旸之苦,正如民国时人曾继辉所言:“大抵濒湖洲田,人第知患水,而不知其患旱。”[1](132)然考诸史乘,泽国旱旸乃常有之事,虽少于洪涝灾害,但其社会危害也不容忽视。民国学者刘绍英曾指出:“滨湖农业上最大的祸害是水患,其次是渍患,而当天干的时候,旱灾也同样的严重。”[2]当前也有学者认为旱灾是洞庭湖区位列第二的自然灾害,与湖南其他地区相较,实属重旱之地。[3]可是,这一区域的旱灾问题却是今日史学界的盲点,常被置于湖南全省范围内加以考察,虽对其有所认识,但无从全面了解它的发生状况与时空规律,更遑论揭示它之于湖区社会经济的深层效应。

因此,本文拟对洞庭湖区清代至民国时期的旱灾及其社会影响进行一次专题性考察,以此填补该学术研究的空白地带。事实上,随着“后三峡”时代的到来,现今这一区域的旱象已愈发严重[4],正亟待着史学工作者有所作为,发挥以史资治的功效。近年来,笔者深入湖区随处可见的防洪抗旱标语,也一定程度上说明旱灾的严重。为了提高研究的精确性与科学性,本文所涉及的空间范围涵盖了洞庭湖及湘资沅澧四水尾闾的州县,包括临湘、巴陵(岳阳)、湘阴、长沙、善化、宁乡、益阳、龙阳(汉寿)、沅江、武陵(常德)、安福(临澧)、澧州(澧县)、安乡、南洲(南县)、华容十五个州县。下面,我们即对这一问题逐层展开分析。

一、湖区旱灾的频度与烈度

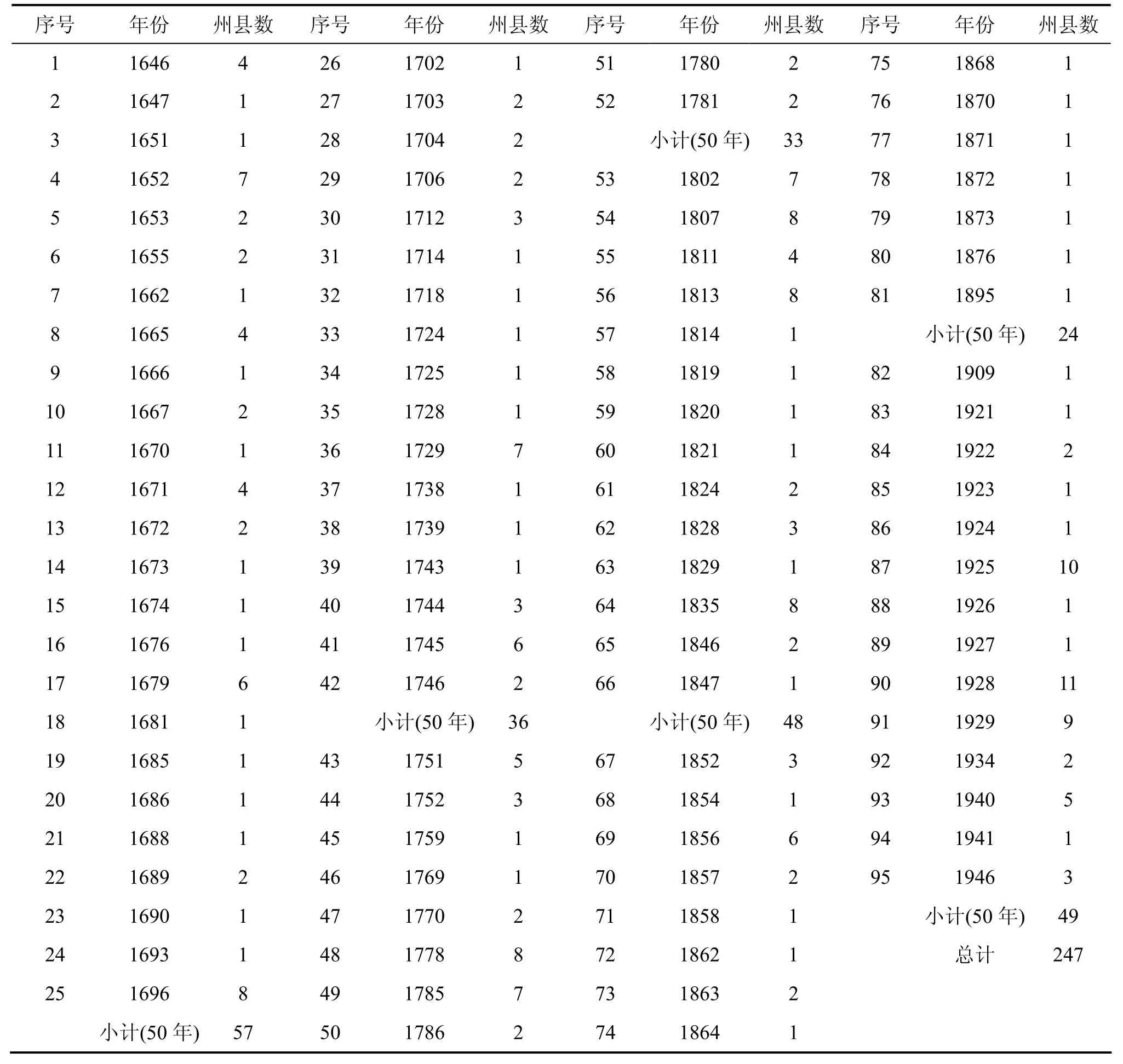

笔者以《湖南自然灾害年表》为资料基础,对上述州县清代以迄民国的旱灾状况进行了统计分析,其基本标准为某年度有州县受旱,即计湖区旱灾1次;某年有多少州县受旱,即为该年湖区旱灾范围;若有“全省性大旱”记载的,一律以60%×15即8州县计算,其他的不再另算,据此制表1。可知,洞庭湖区在三百余年间共有95年次程度与规模不等的旱灾,平均3.2年1次,与张步天推算的17~19世纪旱灾平均机率3.5年1次相近。[5](83)若将这一区域的大旱年定为受灾7州县以上的,则有1652、1696、1778、1785、1802、1807、1813、1835、1925、1928、1929共计11个年份。其中尤以1928年为最重,旱灾达11州县之多,可谓全湖性大旱。若以50年分段计算,则17世纪后半期为该区旱灾最多最广的时期,为25次、57州县,其次为20世纪上半叶,为14次、49州县,再次为19世纪的上半叶,为14次、48州县,最轻的为19世纪下半叶,为15次、24州县。而出乎意料的是,湖区出现连旱现象较为频繁。如1651—1653,1665—1667,1670—1674,1685—1686,1702—1704,1724—1725,1728—1729,1743—1746,1751—1752,1769—1770,1785—1786,1780—1781,1813—1814,1819—1821,1846—1847,1856—1858,1863—1864,1870—1873,1921—1929,1940—1941等年皆是旱灾连年。其中,最为突出当属1921—1929年,连续9年遭旱,实属前所未有之事。当然,这并非意味着湖区某一特定州县会有如此高频率的连旱。

我们再来看看湖区旱灾的空间分布情况。前引资料显示,清代至民国三百余年间善化遭旱29次,长沙27次,安福(临澧)27次,临湘24次,益阳20次,华容18次,宁乡17次,澧州(澧县)17次,武陵(常德)15次,湘阴15次,沅江14次,龙阳(汉寿)14次,安乡12次,岳州(岳阳)12次,南洲(南县)1次。由此可知,地处湘资澧水尾闾的善化、长沙、安福(临澧)与洞庭湖出口临湘是湖区重旱之地,而南洲(南县)这一湖心淤积平原的旱灾则是最少的。可见,湖区旱灾基本呈现出由四水尾闾低山、丘陵地带到滨湖高台、再到湖心平原逐级递减的趋势。后者地势低洼,湖汊密布,可得湖水灌救之利,受旱或许不少,但成灾者甚为有限,因而所记次数较少。从这一角度看,湖乡俗话“此地只怕水,不怕旱”[6]亦系人们生产经验之所得。

表1 清代至民国湖区年度旱灾州县数① 单位:个

仅从以上一些抽象的数据,我们无从得知湖区旱灾的烈度。对此,不妨列举部分史料来加以说明。康熙二十一年(1682年),澧州“自十二月不雨至(次年)七月,禾稿死”;乾隆四十三年(1778年),沅江“夏秋大旱,草木皆赤,民大饥”[5](84)。乾隆九年(1744年),武陵县大旱,以致“盗贼起其间,父子散、夫妻离耳,耳不忍闻”[7](“常德文征”卷四)。同治十年(1871年),长沙、湘阴干旱两月有余,湘阴人郭昆焘自长沙夜归,闻“数十里桔槔之声不断”,乃作诗记叙道:

落日云霓望,深霄道路长;平日时见白,中稻不成黄。民事嗟何恃,天心未可量;桔槔挥汗转,辛苦晚犹忙。丰歉安危系,唯争数日中;眼穿河汉落,心怅稻粱空。[8]

民国十七年(1928年),湖区大旱,“南县骄阳肆虐,干损田禾千余亩。沅江白马、赤郎五保遭灾最烈,全县收成平均仅及六成左右,共损耗谷一百余万石。汉寿小龙、龙潭等处,草萎苗枯,颗粒莫获。安乡冬旱,冬作皆空”。[9]民国二十三年(1934年),华容:

亢阳当空,尚无甘露一滴。县属东、南、北各山乡,红光万顷,焦土一片,山裂村红,竹萎草枯,池塘沙飞,湖荡鲋涸。行程数里,饮水无源。祷雨桑林,终成镜花水月;被旱禾稻,尽属红叶白穗。待哺之鸦,劻翔无食可采;丧家之犬,摇尾无怜可乞。白发老叟,黄口婴儿,肩挑手扶,纷逃各地。餐风宿露,络绎在道。[10]

民国年间,沅江保安垸及其附垸曾频繁遭旱,可视为是时湖区旱灾的缩影,有窥豹一斑之效。据称:

可知,湖区的旱灾程度是相当严重的。

二、湖区旱灾的成因分析

灾荒史家夏明方先生指出:自然灾害,“顾名思义,即是自然力量的异常变化给人类社会带来危害的事件或过程”,实际上,“就是这两种因素(自然因素与社会因素,作者注)作用于人类社会时分合交错的产物,体现了自然性与社会性的紧密结合。”[12](3−4)洞庭湖区旱灾的成因也概莫能外,可分为两大方面即自然因素与社会因素。

(一)自然因素

其一,湖区内部地理形态的多样性。这一区域由外而内有低山、丘陵、平原、滩涂之分,以致有水旱不均的现象。如常德,“西北一带,因地势甚高,岁愁干旱,近两年来,雨泽愆期,虫蝗伤稼,致成奇灾。东北洼下,水高于田,恒藉堤垸以卫畎亩。”[13](141)龙阳也是如此:“南陟金牛山一望,则巨麓千层,辟岩峪以成田,月明五夜愁天旱;北陟洞庭湖一望,则波涛万顷,筑泥沙而作障,雨落三朝被水淹。”[14](301)这正是湖区旱灾空间分布特征的地理生态基础。即使是湖区淤积平原,各地的高程不尽一致,有岭田与浃田之分。据称,“滨湖之人所谓岭田,盖以其较普通江湖水位为特高也。所谓浃田,则垸田之较低而易于得水者”,而两者水旱的状况大为不同,“大抵岭田苦旱,浃田苦水”。[15](39341)故湖乡有谚云:“十里高三尺。”[1](132)即便是同一堤垸的田地亦有高低之别。如沅江保安垸就“地势倾斜,上垸怕旱,下垸易渍”,其“二百四十弓(现东红村)建垸五十一年,田里泥巴冒见过天……流行着‘青溜溜,得全收’的民谣”,但附垸新月垸的挂角地势却较高,有“挂角挂角,干鱼脑壳,三天无雨,田里过白”的说法。[11](112−116)而这一带流传的“筑堤谣”,可谓道尽了当地民众面对湖田水旱不齐的苦恼与无奈:

彼田高我田低,高田积土可成蹊,低田年年催筑堤,筑堤复取田中泥,去年大水百谷伤,高田得熟低田荒。今年土龙雨莫祷,高乡之田为茂草。[16]

或许,这是湖区生态环境自我调节农业生产的方式,但却让抗旱与防涝成为同等重大的农事。

其二,湖区土壤性质的区位差异性。根据所含有机质与水份的不同,土壤大致可分为壤土、砂土与粘土三类。据有关调查估计,三者的比例,长沙为40%、10%、50%,益阳为15%、50%、35%,宁乡为50%、8%、42%,岳阳为30%、40%、30%,临湘为25%、55%、20%,华容为45%、25%、30%,澧县为20%、30%、50%,临澧为16%、48%、36%,安乡为25%、50%、25%,常德为20%、30%、50%,沅江为20%、20%、60%。[17](28035)各类土壤因含水份的不同,其抗旱能力大相径庭。大抵粘性强者,较不耐旱,易成旱灾。洞庭湖区绝大部分是由湖泥淤积而成,但其粘土所占成分亦属不少,有的州县甚至高达50%以上,这是湖区易旱的另一个更为深层的原因。

(二)社会因素

湖区本为水乡,却因旱成灾,就其社会因素来说,无疑当归咎于水利失修。有学者曾就临湘旱荒日趋加重,直截指明这一病症,称:“沅城云三区几荒三分之一,其最大之弊,因水利太不讲求,田亩均靠天然水利,如有湖港之处,则和其灌溉,否则几不见有池塘储水备旱者。故每遇旱年,束手无策。”[18](167)但整个湖区水利失修又有几种具体表现形式。

其一,过度开垦,无蓄水之地。对此类现象,乾隆年间曾任湖南巡抚的杨锡绂奏称:

嘉庆《常德府志》所载的“沅江水利志序”上说:

塘坝本以备旱涝,近多垦以为田,一月之暴,焦首无措。此犹反裘而负薪,皮之存焉者,寡矣。夫沅,水国也,故水利尤为要务,转苦海为乐土,能毋望如郑白其人乎?[7](卷十一,赋役考)

时至光绪年间,清政府招垦南洲官荒时仍谆谆告诫垦民“共开塘以蓄水,将来以便车注”[1](54)。由此可见,洞庭湖区这一问题的严重性与普遍性。

其二,河道淤塞,治理无方。咸同年间,荆江四口南流,裹挟泥沙入湖。至光绪初年,洞庭湖涌现大量淤洲,围垦进入高潮期,大大小小的垸堤鳞次栉比地绵延于湖荡之中。然而,堤垸间夹河的治理却往往成为社会矛盾的聚集点,经常酿成大规模的械斗与诉讼。如沅江保安垸就白水浃、瓦官河与邻垸展开了长达二十余年的争讼。光绪三十一年(1905年),保安垸首曾继辉上诉称:

瓦官河故道,上年西成垸兴修,将河首之干河口修断,以致各垸水道梗塞,每遇大旱,湖水不能注河,荫救不便,且谷米、百货出入船路不通,搬运极苦。[1](425)

而后,将阻塞河口的闸堤刨毁,河道得以重新贯通,但未有解决防淤难题。民国元年(1912年),恒丰、西成等垸又以河道淤塞为由,将瓦官河、白水浃一并建闸,再次遭到保安垸首曾继辉等人的坚决反对,经反复上诉后于民国四年(1915年)将闸堤刨毁,仍仅恃河水之力冲刷淤泥,致其淤积日积月累,几近丧失水利功能。民国二十一年(1932年),据熙和等垸称道:毁闸后,“湖水带潮灌入浃内,将原有水道淤积如山,各垸进出管剅沟圳一律被其淤塞,年行开挖,点滴不通……现浃中淤土高于两岸垸内田三四五尺不等,使各垸低田水无出路,成为泽国,高田来源断绝,如获石田”,因而强烈要求重建闸堤。[20]这是一起因河道淤积与治理无方致使区域水旱频发的典型案例。

其三,河渠规划失当,垸区旱涝无常。该现象在同一堤垸之内常有发生,如沅江保安垸,民国年间田主对堤垸建设漫不经心,规划极不科学,“堤线高低不一,渠道既少又小……垸内虽有四条直港,两条横港,西北、东北两各剅口,但是渠渠不连,渠剅不通”,以致“有堤挡不住水,有渠有剅难出水,怕渍怕旱怕溃垸”。[11](112−116)

此外,租佃关系不合理也会有碍水利建设,造成旱灾的频发。民国年间,据调查人员称,汉寿“县之西南皆属山乡,……历年来,凡田地有陂塘,或无陂塘者,田主均推之佃农开濬,佃农无力,致多放弃,塘水无多,一遇天旱,禾苗枯槁,无法救济,即成旱灾”[13](146)。

以上可知,洞庭湖区旱灾的发生与发展有着一个完整的包含着自然与社会两类因子的孕灾环境,并且二者往往交织在一起发挥作用。因为湖田的过度开垦、河道治理的失策、河渠规划的失当与租佃关系不合理等因素加剧了湖区旱灾的频度与烈度,让本可凭人力避免的旱灾在这片湖区泽国随意肆虐。

三、湖区旱灾的社会影响

灾害的发生是自然力量的变异(成灾体)与人类社会的损伤(承载体)共同构成的一个完整的过程或事件。如果缺失了后者,前者不过是“自然界的奇观”(夏明方语)而已,因此,对人类社会因灾损失的探讨是考察灾害的题中应有之义。就洞庭湖区旱灾的社会影响,道光四年湘阴人周辉玖所作的《谷昂叹》可谓做了生动的描画:

甲申之岁月在午,望天蕴隆久不雨;黄埃蔽天天不睹,夜深旱魃作人语。千肠断尽桔槔声,万眼望枯柱下础;翻河掘井伏如鼠,日食四食饥无补。里中积谷翁,仓廪闭若空,踵门籴者又定额,酌以斗戽不盈石。石谷须钱千百八,有钱告籴籴难得,何况无钱空画策。典衣卖田不值钱,坐睹仓黎落颜色;强者喧逐懦者泣,急何能待朝不夕。[21]

具体说来,有如下几大方面。

(一)影响粮食产出与品种选择

旱灾直接危害的就是农业生产,往往造成粮食大量减产。民国三年(1914)春,湖区大旱,“沅属北部一隅干旱实为近数十年所未有,各垸田租减纳不独一垸为然。”[22]次年夏,又有堤垸因“雨泽稍迟……内外无水可取,遂致阖垸一万二千亩腴业不能移苗,虽其后以得雨续插而为时已过,禾不发兜,稗草充斥,多有黄瘦枯槁而死者”[23]。 宁乡为滨湖地区谷米出口大县,民国十八年(1929年),“旱灾亦重,田谷歉收,农民愈加困苦……以致经济奇绌,百业废弛。”[24]更有甚者,民国三十四年(1945年),洞庭湖区大旱,滨湖七县粮食奇缺,沅江缺粮20万市石,南县余粮者少,缺粮者多,安乡平均仅有四成收获,澧县缺粮约275600 市石,临澧缺粮约20万石,常德尚缺140 余万石,汉寿平均收成仅得十分之五。[25]粮食的减产又一定程度上波及到湖南的谷米市场,有记载显示民国六年(1917年)、十五年(1926年)湖南谷米出口量大幅度减少就与旱灾有关。[26](470)由此可见湖区旱灾对粮食生产与贸易影响之一斑。

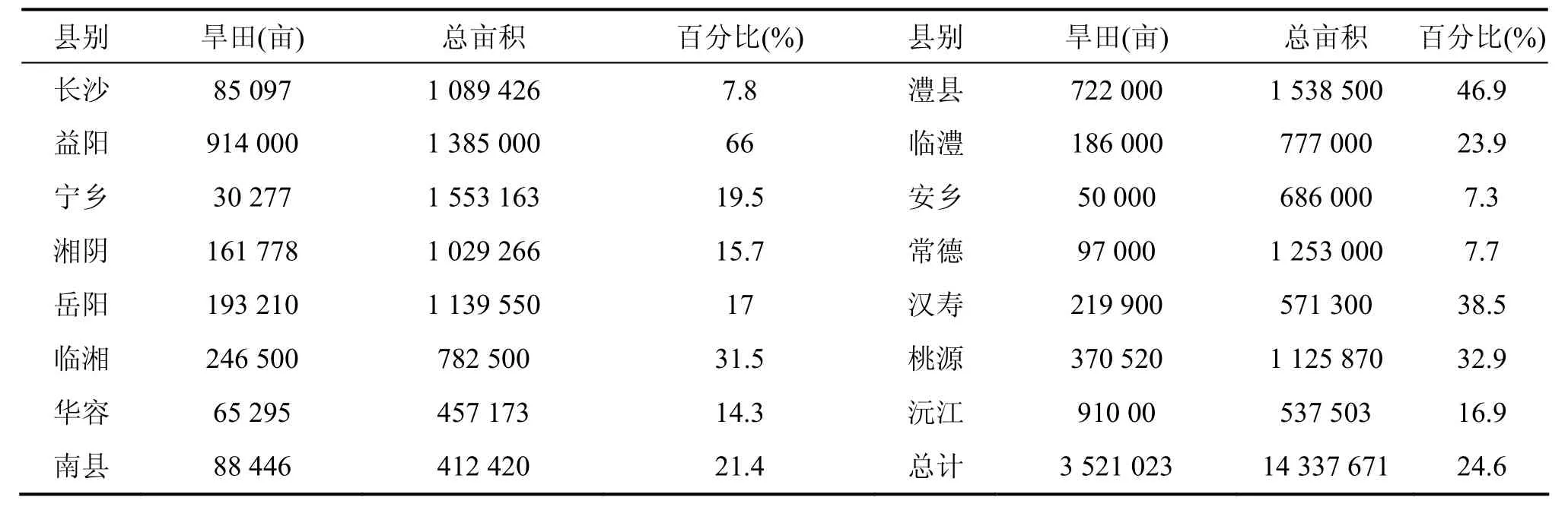

若考诸湖区旱田面积,则能估算旱灾可能损害的农田数及造成的损失大小。湖区旱田亩数及其所占比例见表2。

由表可知,湖区旱田竟多达3 521 023亩,占总亩积的24.6%。也就是说,这一区域若雨水欠缺,将有几近四分之一的土地面临旱灾的威胁。湖区“水田种稻,旱田种荞麦、棉花、甘蔗、花生等,而小麦所出尤多”[13](166)。旱田虽然单项作物的产量不如水田,但总量却往往有过之无不及,因而严重干旱造成粮食减产四分之一的可能性是极大的。

由于旱灾的威胁,湖区民众在选择品种时也有所顾及,部分州县不得不选择低产但较为耐旱或与旱灾高发季节错开的品种。如民国年间,临澧县农民“先前皆乐(引者按:种)中稻,因其穗长而获利厚”,但因“迭次旱干,迟者大受影响,又有种(引者按:早)稻之趋势”。[18](188−189)而表2所列大量高敞旱田的存在,则无疑是洞庭湖区形成低田种稻、高田种棉等经济作物生产格局的生态基础。[15](39342)可以说,这是湖区水旱状况之于农业极为深层次的影响,也是湖区民众因应自然灾害的手段与方式。

(二)增加生产成本,影响亩积大小

湖田遇旱,“除车水之外,别无办法。然必与河道相近之处,始可车救,远则不能,且临河车水有架牛车二三架,踏车(引者按:桔槔)一二架,始得接水灌田者。”[1](132)由此可知,仅灌溉工具费就已相当昂贵。据载:灌溉所用水车每具自三至二十元不等,可用二至二十年不等,手车每具九元,可用八年,牛车每具十元,可用十年,桔槔每具四元,可用五年。[17](28230)

前引资料所说的车水用具若以平均数来计算,即牛车2.5架、桔槔1.5架,费用就高达31元。而本文所涉十五州县的湖田“十足年”的平均亩产,按民国学者张人价的估计约为5.45石。[26](451−454)但如此“十足年”却是难得一遇的,常年能收其八九成已属幸事,也就是说湖田亩产约为4.4-5.0石,且以5.0石计算。又据调查:湖区谷每石均3元已属正常年景上好的市价。[27]由此可推知,车水抗旱仅用具费约等于2亩以上湖田的总产值。甚至当地有人说:“年岁不好,三亩田的收成还买不到一条水车。”又有人称:“平均每年十二亩田要有一条水车,每条水车价值五担谷,每年油洗要一担谷。”[11](112−116)可见,水车价高达湖田产出的10%。正因如此,其时有报道称:沅江因昼夜灌救,引河水车救数次,但成本昂贵。不包括耕牛种子的开支和耕种付出的辛苦,仅引水抗旱的车工食用费每石田已耗费五、六十元,确属“所得实不偿所失。”[10]

由于各区旱涝不均,湖田亩积大小也大为不同。

表2 湖区旱田亩数及其所占总亩数比例②

如沅江保安垸,“上垸伸脚甚短,每弓不足五亩;中下垸伸脚甚长,每弓不止五亩”,就是因“上垸土高地肥,为上业,中下垸渍水所归,且港路甚远,常苦旱潦,为中下业”。即使在补亩的时候,仍规定“上垸每弓仅管五亩,中下垸每弓管六七亩不等”,而这是洞庭湖区均衡湖田优劣的通行办法。[1](538)这是旱灾之于湖区社会经济又一重大的影响。

(三)造成严重饥荒,危害社会稳定

湖区大旱造成粮食大面积减产,极大地威胁着当地民众的生存与安全,造成社会秩序的动荡不安。顺治八年(1651年),沅江有男丁1 002人,估计总人数约在4 000左右。次年历经大旱奇荒之后,全县仅余2 000人,饿死与外出逃荒的达半数以上。[28]这一人口损失的比例不可谓不高。1934年(民国二十三年),湖区旱灾也致使长沙饿死2 554人,华容亦有“三、四千人尽成饿殍”[10]。

正是因为死亡的威胁,所以旱灾又引发湖区一类极为普遍的社会矛盾即“抢水”。光绪十九年(1893年)岳州久旱不雨,就有农民为争水发生械斗,有诗为证:

枯旱如何诉?谁悭点滴金;土焦中户面,禾死上农心。……近港争微澜,喧呼每杀人;救禾谁让畔,护命争戕身。愚子原无计,顽心甚不仁;饥寒那可逼,念此独逡巡。[8]

1934年(民国二十三年),南县旱灾奇重,五十余日未雨,也有“桔槔争灌,讼狱繁多,民甚苦之”的现象。[29]当然,在抢水的同时往往又会加强小团体的凝聚力,以便占有更多的水资源,两者可以说是一体两面的关系。如临湘县,干旱发生后几家合作,用人力车水,并用一束线缠在车轴上以计算工时水量,一束线滚完进行换班。[30]

四、结语

洞庭泽国,惧水不惧旱,几成常识。不仅民间有“天旱三年吃饱饭,大水一年饿死人”[14](30)的谚语,而且煌煌正史之中亦有“湘阴、益阳诸县……皆濒洞庭,岁旱方穫”[31]的记载。然而,人们却似乎忘记了这一区域同样具备因旱成灾的生态基础,且曾发生过对社会经济造成了诸多深重影响的旱灾。究其缘由,则是这一区域缺乏良好水利设施与相对稳定的水利关系所致。而这可以说是清代至民国三百余年间洞庭湖区的社会常态,故而旸旱得以在这湖乡泽国出乎意料地肆虐成灾,严重地破坏着正常的农业生产与社会秩序的稳定。况且,人们所言者是“不怕旱”,并非没有旱。总之,洞庭湖区的旱灾及其引发的社会反应值得关注与重视。

注释:

① 数据来源:湖南历史考古研究所编:《湖南自然灾害年表》,湖南人民出版社,1961年版,第50-140页。

② 数据来源:李振:《湖南省土地利用与粮食问题》,载萧铮主编:《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,成文出版社与(美)中文资料中心联合出版,1977年,第55册,第28073页。其中“百分比”为笔者依据前两项数据算出来的。

[1] 曾继辉. 洞庭湖保安湖田志[M]. 长沙: 岳麓书社, 2008.

[2] 刘绍英. 改进滨湖农业的先决条件[C]// 明日之土地·民国三十五年第二期.湖南图书馆藏: 10−12.

[3] 杨志荣, 张万敏. 湖南省历史旱灾时空分布规律[J]. 灾害学, 1994(2): 32−37.

[4] 毛德华, 李正最, 李志龙, 等. 后三峡时代洞庭湖区水生态安全问题研究[C]// 颜永盛. 2012年洞庭湖发展论坛文集. 长沙:湖南大学出版社, 2013: 72−94.

[5] 张步天. 洞庭历史地理[M]. 太原: 山西人民出版社. 1993.

[6] 段毓云纂. 南县乡土笔记[Z]. 民国十八年石印本. 湖南省图书馆藏: 32.

[7] 应先烈修. 常德府志[Z]. 嘉庆十八年刻本. 长沙: 岳麓书社出版, 2008.

[8] 杨鹏程. 晚清湖南旱灾研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2006(1): 83−87.

[9] 湖南历史考古研究所编. 湖南自然灾害年表[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 1961: 120.

[10] 杨鹏程. 1934年湖南旱灾研究[J]. 船山学刊, 2001(4): 130−133.

[11] 彭德完. 保安垸今昔[C]// 沅江文史资料·第二辑. 沅江县政协文史资料研究会编印, 1985.

[12] 夏明方. 近世棘途: 生态变迁中的中国现代化进程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2012: 3−4.

[13] 曾继梧. 湖南各县地理调查笔记·上[Z]. 民国二十年铅印本.湖南省图书馆藏.

[14] 徐民权, 段春, 何培金. 洞庭湖近代变迁史话[M]. 长沙: 岳麓书社, 2006.

[15] 彭文和. 湖南湖田问题[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料. 台北: 成文出版社, (美)中文资料中心, 1977.

[16] 直隶澧州志[Z]. 何玉棻修. 同治八年刻本·卷二十四·艺文志. 长沙: 岳麓书社, 2010.

[17] 李振. 湖南省土地利用与粮食问题[C]// 萧铮. 民国二十年代中国大陆土地问题资料. 台北: 成文出版社, (美)中文资料中心, 1977.

[18] 曾继梧. 湖南各县政治调查笔记·下[Z]. 民国二十年铅印本.湖南省图书馆藏.

[19] 杨锡绂. 请严池塘改田之禁疏[C]// 贺长龄. 皇朝经世文编·卷三十八. 北京: 中华书局, 1992.

[20] 熙和等垸首事曹时雄等为恢复白水浃闸堤呈请沅江县政府县党部水利委员会备案文[C]// 曹时雄, 向敬思. 沅江白波闸堤志. 民国铅印本. 湖南省图书馆藏.

[21] 湖南通志·七·卷二二四·祥异二[Z]. 李瀚章, 裕禄修. 光绪十一年重修. 长沙: 岳麓书社, 2009.

[22] 附东垸董事李馥田等为纠集各垸垦户阻挠河道工程呈湖南沅江县知事赵水利分局魏禀[C]// 曾继辉. 保安湖田志续编·卷一. 民国铅印本. 湖南省图书馆藏.

[23] 人和垸董事胡清泗等为请求刨毁闸堤呈沅江县知事赵湖南水利分局局长魏禀[C]// 曾继辉. 保安湖田志续编·卷一. 民国铅印本. 湖南省图书馆藏.

[24] 湖南省党务指导委员会. 湖南各县现状概览·宁乡县[Z]. 民国十八年版. 湖南省图书馆藏.

[25] 杨鹏程. 湖南灾荒史[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2008: 549.

[26] 张人价. 湖南之谷米[C]. 曾赛丰, 曹有鹏. 湖南民国经济史料选刊·二. 长沙: 湖南人民出版社, 2009.

[27] 江委员张县长朱测量员履勘白水浃塞波嘴闸堤案会衔呈复建设厅文[C]// 曹时雄,向敬思.沅江白波闸堤志[Z]. 民国铅印本.湖南省图书馆藏.

[28] 沅江县志编纂委员会. 沅江县志[M]. 北京: 中国文史出版社, 1991.

[29] 段毓云. 南县志备忘录·民国以来南县历年灾难表[Z]. 民国二十六年. 湖南省图书馆藏.

[30] 临湘市志编篡委员会. 临湘市志[M]. 长沙: 湖南出版社, 1996.

[31] 清史稿·卷二三二·列传十九[M]. 赵尔巽修. 上海: 上海古籍出版社, 1986.

Dry lake: the drought in Dongting lake area from Qing Dynasty to the Republic of China and its social influence

LIU Zhigang

(Institute of history and culture, Central South University, Changsha 410083, China)

For a long time, the drought in Dong-ting Lake area has not been paid any attention to and has been neglected. However, studying the historical records, we can find that in over 300 years of history from Qing dynasty to the Republic of China, the drought frequency occurred in the Dong-ting lake area with unexpected damage in frequency, range and degree, and that the damage presented the trend of gradual decreasing from the low mountains, hills to the lake sediment plain. The frequent occurrence of the damage resulted from the interaction between ecological factors of diversity of geographic pattern and differences in soil properties and social factors of excessive reclamation, bad governance, the improper design and unreasonable tenancy relationship. The drought caused drastic decrease of food production, intensified public production burden, influenced to some extent the size of farming lot, the selection of food variety and the formation of dry farming area, and even greatly undermined the stability of society and people’s survival.

Qing Dynasty; the Republic of China; drought; Dongting lake area; ecological factors; social factors

K249

A

1672-3104(2015)04−0232−07

[编辑: 颜关明]

2014−09−02;

2015−06−21

2013年国家社科基金青年项目“清代至民国环洞庭湖地区经济开发与生态变迁研究”(13CZS060);中国博士后基金面上项目“近代环洞庭湖地区湖田围垦与生态变迁研究”(2013M542103);湖南省社科基金一般项目“与水为邻:清代至民国洞庭湖地区水环境问题研究”(11YBB388)

刘志刚(1981−),湖南邵阳人,中南大学马克思主义学院副教授,湖南大学岳麓书院博士后,主要研究方向:明清灾荒史,洞庭湖区域生态史