基于职业岗位需求的模具专业课程体系的构建

2015-03-02

(北华大学机械工程学院,吉林吉林132021)

模具乃制造业之母[1]。近年来,模具工业朝着技术密集型的产业方向发展迅猛,社会对模具技术人才的需求急剧增加,这就要求高等教育的人才培养工作要快速响应社会职业岗位的需要而及时进行课程体系的改革,才能适应和满足社会对模具专业人才的需求[2-3]。目前模具专业课程体系中一些课程的教学内容陈旧,知识更新速度远不及模具技术的发展速度,并且理论教学课时较长,主要以知识传授为主[4],而专业课程的实践教学环节学时偏少,缺乏给学生提供理论知识与实践应用相接轨的训练,导致一些课程的教学内容与学生职业岗位能力需求相脱节,以至于高校培养出来的毕业生走上社会后不能很快地胜任模具专业的相关工作,严重影响了毕业生的就业质量。因此,为了更好地实施教学,真正做到理论与实践相融合,开发出体现职业岗位需求的课程体系势在必行。

一、模具行业职业岗位分析

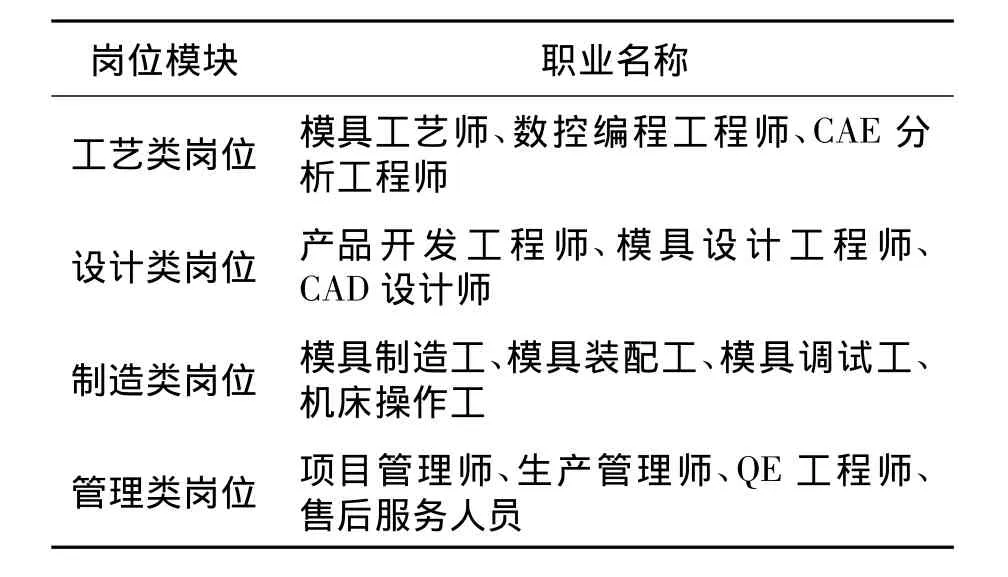

根据国家人力资源和社会保障部职业资格管理可知模具相关的职业名称比较多,多数职业岗位总体上所需的职业素养和基本技能都有相同之处,但是具体到每个岗位上工作要求又有很大差别[5-6]。通过对近五年毕业生就业情况的跟踪调查,并对目前主流招聘网站(智联招聘人才网、前程无忧人才网和中华英才网)的模具专业职位的搜索,可将模具行业工作岗位分为四类:工艺类岗位、设计类岗位、制造类岗位和管理类岗位,如表1所示:

表1 模具专业职业岗位调查表

对于模具工艺类岗位来说,主要从事的工作是冲压工艺和注塑工艺设计、工艺规程编制、产品成型性及工艺缺陷分析、模具零件加工工艺代码编制等。它要求从业人员掌握各种典型冲压工艺成形方法、塑料成型工艺设计方法,具备初步解决模具生产中常见工艺问题的能力;并掌握数控加工工艺过程、数控编程方法,具备编制数控加工程序及进行CAM加工的能力;学会利用CAE软件(Dynaform和Moldflow)对冲压工艺和注塑成型工艺过程进行仿真分析,优化工艺参数,剖析产品工艺缺陷的成因,最后提出工艺缺陷的解决措施。

对于模具设计类岗位而言,主要从事的工作是根据市场需求情况来研发各种冲压制件和塑料产品,并设计相应的冲压模具和塑料成型模具,最后通过三维CAD软件建立数模,转化为加工图纸。它要求从业人员掌握冲压零件和塑料件产品研发的理念、设计工艺合理性、人机工程学等方面的知识,具有熟练使用现代先进的设计软件(UG、PRO/E和CATIA)进行冲压模具和塑料模具结构三维设计的技能,并能将三维数模转换为可加工的常规二维图纸。

对于模具制造类岗位来说,主要从事模具工作部件和标准件的机械加工、数控加工、电火花、线切割等加工制造工艺,掌握典型模具装配与调试等模具钳工的技能,能将模具零件装配成满足质量要求的模具,并会使用模具电加工设备,能够操作各种加工模具的机床等。它要求从业人员能够合理编制零件加工工艺路线,掌握模具制造工艺的科学性,具备能够熟练操作各种机床设备的实践技能。

对于模具管理类岗位而言,主要从事模具生产计划的制订、落实与协调工作,产品作业现场生产管理、质量数据的收集、统计和分析,生产人员的管理与调配,改善模具标准化管理,模具产品质量认证与产品售后质量维护等。它要求从业人员掌握模具生产规划与技术管理方面的知识,并能组织模具生产流程管理,具备模具所生产的产品质量检测与控制的能力。

表2 模具专业课程体系

二、课程体系设计方案

通过研究不同职业岗位的职责和工作任务来确定从事相应岗位的专业人才应具备的基本知识、能力和素质的不同要求,分析各职业岗位所需职业技能对应的课程或知识点,寻求课程结构之间的最优化组合,重构以职业岗位为导向、以职业能力培养为目标的课程体系。课程体系分为四大部分:公共基础课模块、专业基础课模块、专业核心课模块和专业拓展课模块,如表2所示。与传统课程体系相比,主要对专业核心课程和专业拓展课程两大模块进行了改革,根据模具职业岗位对学生知识结构、能力结构和综合职业素质的要求,重新划分了理论课程和实践课程的比例,遵循理论知识适用,注重实践能力的训练,拓宽专业知识面和视野,以提高学生的实践动手能力、创新能力、团队协作能力、分析问题与解决问题的能力。课程设置力求课堂教学与社会实践交融,综合能力培养与职业素质提升兼顾,培养适合社会需求的模具专业应用型的高技能人才。

三、模具专业核心课程教学实施模式

模具专业核心课程分为模具设计类课程和模具制造类课程两大类。依据企业实际生产的产品,通过处理转化为模具专业核心课程典型性的教学项目,根据课程体系中各课程的教学内容将所选的项目分解成若干个子项目,在时间上将各子项目按照从简单到复杂的认知规律拓扑排序成线性序列,各子项目的设置为任务并形、能力培养串形的结构,同时根据子项目所需的专业理论知识和实践技能进行相应课程教学内容的设计,按照子项目的排序情况来设置各门课程,构建以项目为载体的课程体系,如图1所示。采用“提出目标(教师提出总体要求,学生了解任务,收集和分析信息)——任务分解(根据任务所需知识结构特征进行分解)——分组执行(学生分组讨论、确定各自的工作计划)——知识引入(任务驱动学习相关知识)——任务实施(方案设计、可行性分析、完善各自任务)——综合评价(小组互评、老师总评)——改进设计(提出改进措施、能力强化)”的教学实施方案,以项目为载体,模拟企业实际生产过程实施教学,将知识和任务贯穿于模具设计与制造类课程实践教学环节的教学内容中,实现“教、学、做”一体化,有助于学生了解企业实际,培养学生解决具体问题的思路和能力,提升学生职业胜任能力。

四、模具专业拓展课程教学实施模式

在北华大学机械工程学院“本科生科研助理”人才培养模式的大背景下,通过学生参与教师的教科研项目研究和大学生参加各级各类的科技创新比赛等平台上开展模具专业拓展课程的实践教学。一方面鼓励学生参与教师的教研、科研项目,形成教师——学生联合体,加强与相关企事业单位的联系,开展工程项目的研究工作,锻炼学生的工程实践能力。另一方面在教师的引领下,大学生积极参加工程图学基本技能大赛、机械设计创新大赛、工业设计大赛和大学生创新创业训练计划项目等,学生组建团队,对比赛项目进行规划和管理,设计方案并进行具体实施,将所需的理论知识融入到比赛项目的创作中,培育学生知识运用能力和团队协作精神,开发学生创新思维和创造潜能,有助于学生走上社会后尽快胜任职业岗位的工作,提升学生的职业综合素质,强化学生的职业能力。

五、结 语

从模具行业人才市场需求情况和目前模具专业课程体系存在的问题出发,阐述了模具行业四类专业技术岗位(工艺类、设计类、制造类和管理类)的从业人员所需知识和能力的不同要求,构建了以职业岗位为导向、以职业能力培养为目标的课程体系。课程体由公共基础课模块、专业基础课模块、专业核心课模块和专业拓展课模块四大部分组成,并对专业核心课程和专业拓展课程两大模块进行了教学内容和教学实施模式的改革,实现课堂教学与职业场景无缝对接,提高模具专业人才培养质量和社会职业岗位适应能力。

[1] 张涛川.基于工作过程的沿海地区现代模具行业的职业岗位群能力分析[J].广西轻工业,2008(12):72-73.

[2] 李琦,张勇.基于工作过程导向的模具课程群项目化改革[J].中国科教创新导刊,2013(4):61.

[3] 王诗文.高职教育以工作过程为导向的项目课程教学改革初探[J].教育与职业,2009(12):76-78.

[4] 陈雪,孙丽霞,裴永存.以工程实践为导向的注塑模具设计课程改革与思考[J].科技致富向导,2010(31):20,342.

[5] 樊晓红,王传杰,郭幼丹.塑料模具设计教学与企业需求相适应的改革探索[J].模具工程,2008(9):69-71.

[6] 中国工程院“创新人才”项目组.走向创新——创新型工程科技人才培养研究[J].高等工程教育研究,2010(1):1-19.