应用Web2.0提升企业创新能力的知识协同机制——基于社会网络和社会资本视角的知识创新理论研究*

2015-02-25陈建斌,付丽丽,薛云

应用Web2.0提升企业创新能力的知识协同机制——基于社会网络和社会资本视角的知识创新理论研究*

陈建斌,付丽丽,薛云

(北京联合大学 商务学院,北京 100025)

摘要:企业创新的本质是知识创新,知识创新的基础是企业所拥有或能够调动的知识资源及其多样性;获取外部知识和挖掘隐性知识是知识创新的关键,知识协同是实现知识创新的核心机制。Web2.0应用具有平台特性、知识资本特性和知识协同特性;Web2.0应用将提升企业对外部知识的获取能力和对隐性知识的挖掘能力,本质上是增强企业对内外知识资源的调动和整合能力,并通过知识协同有效促进知识创新的实现。

关键词:Web2.0应用;知识资源;知识资本;知识协同;知识协作;企业创新;知识创新;外部知识;隐性知识;知识主体;社会网络;社会资本

一、知识视角的企业创新研究

传统观点认为,企业所拥有的知识资源是创新的基础。然而,知识经济时代的企业创新,并不仅仅依赖于自身拥有的知识资源,而是取决于其能够调动的知识资源及其整合能力。很多企业已经在利用Web2.0技术构建自己的开放式创新网络,努力把客户、供应商、合作伙伴通过一个高度交互、动态的数字平台集成在自己的知识网络中,不断扩展可调动知识资源的范围和层次,并进一步促进隐性知识发掘和外部知识获取,加强知识协同,促进知识创新,提升竞争优势。众多标杆企业的创新实践表明,企业通过Web2.0应用可以显著提升知识资源的调动范围和力度,是寻求创新突破的一种代表性的可选范式。然而,尽管企业应用Web2.0具有较多的成功案例,但总体上处于探索阶段,相关的理论研究也未能回答利用Web2.0平台有效促进企业知识协同和知识创新的“why”和“how”问题。

1.企业创新中知识的作用

目前关于企业创新的研究多元且分散。较为普遍的认识是,企业创新是通过企业的结构、战略、文化、制度和管理方式等组织元素的变革,提高企业效益的有机变化过程(La,2005;吴际,2013)。企业创新研究主要有两方面:一方面是将其作为独立变量,研究它与绩效、文化、学习、社会资本、技术创新、知识整合能力等之间的相关关系(Crossan et al,2010;Narayanan et al,2009;简兆权 等,2008;陈劲,2013);另一方面是对其过程、模式和机制的剖析,其中涉及技术引进和创新协同机制(吴际,2013)、市场机制(任迎伟 等,2008)、组织学习与知识管理机制(林山 等,2004)等。相关研究的主要结论有:企业创新与企业绩效正相关;企业学习、知识管理与企业创新正相关,特别强调知识资源、知识整合能力等对企业创新的重要作用。

近年来,企业创新的主要模式表现为战略联盟、虚拟组织、网络组织、无边界组织等(曾宇容 等,2013),知识创新、外部知识获取能力成为企业创新的关键,特别强调隐性知识、异质性外部知识对企业创新及其竞争优势的重要性(Cunha et al,2013;Liao et al,2012)。

获取企业外部的异质性知识是企业创新的重要途径。March和Simon(1958)早已指出,大多数创新来自于“借”而非“发明”,不断从外部获取知识对企业创新有显著推动作用。Rodan等(2004)认为,创新的本质是知识重组,重组的前提是异质知识的获取。企业网络中知识的多样性是社会网络影响个体创造力的重要变量之一,能够保证个体创造力的提升(Cross et al,2004)。企业的关系范围、所处网络类型与获取知识和信息的多样性正相关(Anderson,2008;Rowley et al,2000),紧密网络有利于企业改进型创新,而稀疏网络有利于企业探索型创新。

发掘和利用隐性知识是企业创新的关键(游达明 等,2014)。目前关于隐性知识的研究,重点在其显性化和共享方面(Suppiah et al,2011;李倩 等,2014;肖振江 等,2014)。郑作龙等(2013)指出,隐性知识的本质属性决定了其不能被完全形式化,提出了“回到行动中理解隐性知识”的路径。

2.知识协同与知识创新

上述研究关注了企业创新中知识的重要性,却忽视了组织(企业)是由大量变化的子系统组成的,并最终集成和依赖于知识个体(Argyris,2010;Senge,2010),组织创新最终是由个体协同完成的。因此,知识个体充分利用企业知识资产,尤其是个体隐性知识和外部异质知识的集成、重组(即行动视域的知识协同),是组织创新的微观机制。组织学习、知识管理均对组织创新有显著作用,知识共享、知识转移有较为完整的知识流程分析,但仍无法为知识创新提供足够解析(Cunha et al,2013)。知识协同是探索知识创新与组织创新的崭新视角。

Karlenzig(2002)、Anklam(2001)等将知识协同定义为一种组织战略方法和知识管理的发展趋势。微观上,Leijen和Baets(2002)指出知识协同的目的是整合互补知识以解决实践问题;宏观上,陈昆玉和陈昆琼(2002)认为企业通过整合组织的内外部知识资源,使组织学习、利用和创造知识的整体效益大于各独立部分总和的效应,即“1+1>2”。樊治平等(2007)提出:知识协同是以知识创新为目标,由多个拥有知识资源的行为主体(组织、团队、个人)协同参与的知识创造过程,具有将“合适的知识在合适的时间传递给合适的人”的功能。知识协同与知识转移、知识共享存在显著的不同(陈建斌,2013;徐少同 等,2013),特别强调知识、时间、空间等要素的综合性、准确性、动态性、增值性。知识协作的“恰当性”和知识成果的“增值性”形成知识协同的核心特征,也赋予知识协同宏微观双层视角的研究优势。

3.知识协同的技术平台

知识协同对技术和环境的要求较高,需要IT以及在线知识库、CSCW等的支持(Laurie et al,2006)。维基(Wiki)(陈立华,2005)、博客(Blog)(苏震,2006)均被认为是网络时代知识协同与知识共享的全新平台,具有定量测度知识增量和追踪知识协作的特性。雷宏振等(2013)进一步指出利用Web2.0的Blog、Tag、Wiki等进行知识协同的四个过程:知识可视化、Tag聚类、知识重构与整合、知识创新。基于Web2.0技术的知识协同,通过社会化协作平台方便地实现企业员工、客户、供应商和合作伙伴的虚拟聚集,能够通过情境化和可视化的知识协作发掘隐性知识和获取外部知识,实现有效的知识协同,促进组织创新。

总之,企业的知识资源及其整合能力是企业创新的基础,企业外部知识的获取和内部隐性知识的挖掘是知识创新的关键环节,知识协同是整合知识资源、实现知识创新的组织战略和核心机制,而Web2.0的应用增强了知识协同的可操作性和可实现性,具有重要的应用价值。但是,为什么Web2.0应用能够促进企业创新?企业如何利用Web2.0推动知识创新?现有的研究尚未能很好地整合相关理论揭示其中的内在联系。本文从企业创新的本质出发,基于Web2.0应用的特征,从社会网络和社会资本层面分析企业的Web2.0应用,创新性提出企业Web2.0应用的本质特征——“增强企业调动和整合知识资源的能力”,并试图提出一个相对完整的理论分析框架,用以回答其中的“why”和“how”问题。

二、社会网络和社会资本视角的Web2.0应用

1.Web2.0的一般应用特征

很多企业已经把Web2.0应用视作知识共享的有利条件,学者们则主要从加强即时通讯、提升沟通能力、wiki的使用与绩效等视角展开研究。田鹏等(2012)总结了国内对于Web2.0环境下知识共享研究的四个方面,即Web2.0的知识主体与知识特征、知识中介作用、知识服务模式、知识共享基础理论,并把Web2.0环境的特征总结为信息丰富性、主体互动性以及知识可及性,认为这些特性对组织内成员间知识共享的绩效有显著增进效果。雷宏振等(2013)则认为,Web2.0的最大特征是强调交互与共享下的更多知识关联,从而产生更多的协同效应。

Andrew(2011)基于Web2.0在企业中的应用模式,提出了“企业2.0(Enterprise 2.0)”的概念,认为“企业2.0 是公司内或者公司与其合作者或客户之间自然出现的社会软件平台”(Andrew, 2011),这个概念集中体现了Web2.0技术在企业知识管理方面的应用特征:交互性、开放性、灵活性、适用性和集成性。

2.社会网络视角的Web2.0应用

组织创新是个体知识创新的集成与涌现。以往对个体知识创新、个体创造力的研究大体可以分为两个层面:一是对个体属性特征“你(我)是谁”变量的关注;二是对个体所处的情景变量,尤其是其所嵌入的社会网络——“你(我)认识谁”的关注。由于学科领域的距离缘故,两个层面的研究缺乏足够的对话(张华 等,2013)。社会网络为个体提供了获取知识的潜在机会,而这些机会能否转化为绩效还取决于个体的属性特征。拥有知识和能动性的个体,主导着对网络机会的挖掘、网络资本的利用、网络异质知识的获取,最终影响个体知识创新的最终结果。因此,有必要把“你(我)是谁”和“你(我)认识谁”进行集成的、一体化研究。但是,在传统创新研究模式和有限技术条件下,这种集成研究既缺乏理论成果,也缺少实践机会。

“企业2.0”主要是融合Blog、Wiki、SNS、Tag、Mashup、RSS等Web2.0应用机制来构成企业协作平台解决方案,帮助企业加强协作,充分挖掘和分享知识,有效塑造企业群体参与式的创新环境,让企业员工之间、企业与客户之间相互交往中传统的固有模式和结构更加可视化、更加方便灵活。在这个协作平台上,每个用户是一个知识主体,用户之间的知识交流就形成了一个知识网络。这个知识网络有两层,一层是知识本身(知识元)之间的网络,一层是知识主体(知识人)之间的网络,从而构成了“知识元网络”和“知识人网络”相结合的超网络模型(陈建斌 等,2013),为“你(我)是谁”和“你(我)认识谁”相结合的集成研究提供了原型和条件。

所谓“你(我)是谁”,一般关注的是个体经历、人格特质、行为角色等,考察个体的认知能力、把握机会能力和行动策略等,由于技术条件所限,很少关注到个体拥有的知识是什么。在企业Web2.0网络中,知识用户的行为规律一定程度上反映了其个体特质,发表、讨论的内容则更准确地反映了其拥有的知识状况。因此,对超网络模型中个体的挖掘,能够从个体行为属性和知识属性二维地描述出“你(我)是谁”这个变量。

所谓“你(我)认识谁”,从社会网络视角来看有结构和关系两个维度,结构主义强调“你(我)”在社会网络中的位置、地位,关系主义强调成员间的联系以及个体属性与连接对象的特征。随着实践社区与知识管理理论的深入发展以及社会网络理论的普及,人们已经认识到,知识创新根源于人与人之间的交流、互动过程。也就是说,“你(我)认识谁”与“你(我)是谁”一样重要,都是影响知识创新的重要变量之一。在企业Web2.0的超网络模型中,知识个体之间的互动、交流构成了“知识人网络”,网络中知识主体之间交流的内容、特征、频率等是关系主义关注的内容,而“知识人网络”中的结构特性,包括强弱关系、结构洞、中心性等则是结构主义关注的内容。可见,企业Web2.0也较为全面地描述了“你(我)认识谁”这个变量。

因此,从社会网络视角看,企业Web2.0不仅仅是应用层面的动态交互性、灵活开放性、集成适用性,也不仅仅是知识协作层面的知识可及性、主动互动性,更为重要的是在知识网络层面可视地描述了知识主体的内容特性、行为特质(“你是谁”变量)和主体之间知识联结的对象、联结的特征以及整体网络结构等(“你认识谁”变量)。

3.社会资本视角的Web2.0应用

社会资本(Social Capital)最初被定义为个体利用社会关系网络获取外部资源的一种能力(郑晓涛 等,2008)。此后,其概念和范围延伸至团体、企业、区域、国家等层面,强调它是内部成员通过社会机制获得的一种联合行动能力(王凤彬 等,2008)。柯江林等(2007)指出社会资本无论宏微观,都具有资源动用能力和社会关系网络嵌入性两个关键的特征。据此,本文认为一个企业的社会资本是指嵌入企业的社会关系网络以及通过关系网络可获得的资源集合体,代表了企业获取和交换资源的能力。

企业通过基于Web2.0技术的应用系统,能够与员工、客户、供应商、合作伙伴等建立可视的知识网络和知识协作关系,实质是建立了一个知识资源的集合体。企业并不完全拥有这个集合体中知识资源的所有权,但却可以充分使用这种活跃的知识资源,符合知识经济时代“不求所有但求所用”的特性。从这个意义上讲,企业创新的知识资源基础,并非是它所拥有的,而是它能够调动的。企业应用Web2.0平台越成熟,其能够整合的知识资源越广泛、越丰富,其知识创新和企业创新的空间越大,绩效越明显。因此,从社会资本的视角看,Web2.0应用本质上是企业社会资本在知识层面的直观反映,既增强了企业知识资源的多样性,也提升了企业调动和整合知识资源的能力。

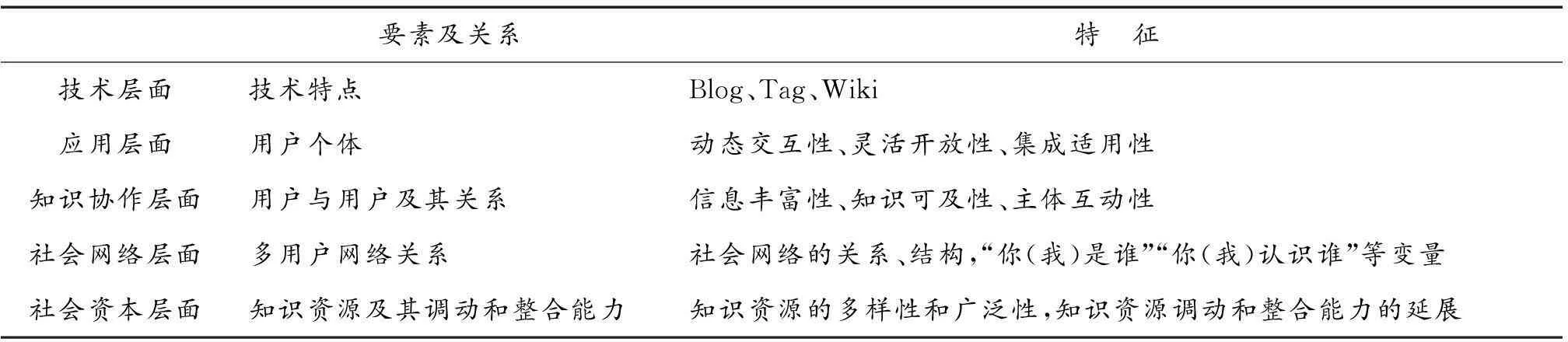

上述基于技术、应用、知识协作、社会网络和社会资本等多层视角的特征分析,可以归纳如表1。总的说来,这是一个对企业Web2.0应用特征从表面的、技术的认识向本质的、资本的认识不断深化的过程。赋予企业Web2.0应用以增强知识资源调动和整合能力的重要使命,有助于从战略层面界定其地位、作用和部署,促进其能力的发挥。

表1 企业Web2.0应用的主要特征

三、Web2.0条件下知识协同的实现

知识协同宏观上强调创新、增值,微观上强调协作有效性和准确性。研究表明,Wiki、Blog等Web2.0应用是良好的知识协作平台。本文认为,这种基于社会网络的知识协作具有典型的知识协同特征。具体来看,知识需求者发起知识协作请求,并在其社会网络中传播,如果恰好有人能够提供协作,就成为知识提供者,知识主体、客体、时间和环境综合为一体。知识主体本身的知识及其提出的问题,决定了这次知识协同的内容;其所处的社会网络,决定了解决问题的效率、质量和协作对象特征;主体和客体两者知识恰当的组合、集成,产生了新知识,实现了知识资本增值;同时,两者的互动增进了信任、拓展了知识,为以后的协作奠定了基础,实现了社会资本增值。这种基于Web2.0平台的知识协同,能够有效解决知识管理中两个重要的难题:一是隐性知识的发掘问题,二是外部知识的获取问题。

1.隐性知识的发掘

隐性知识及其转移、共享一直以来是知识管理及知识工程关注的焦点(Joia,2010)。Polanyi(1966)最早提出了“默会认识(tacit knowing)”概念以及哲学假设:“我们所说的不及所知道的(we know more than we can tell)”,推导了隐性知识的存在及其属性。Nonaka和Takeuchi(1995)认为隐性知识是“嵌入个体经验中的知识,包括个人信条、价值体系和感知等无形因素”。Hutchins(1995)进一步指出隐性知识的许多属性不能通过单独个体,而须通过组织社会化方式(如成员在情景实践活动中交互作用)才能充分体现,更精确地讲是通过“社会—技术”相互纠葛、融合(socio-technical imbroglio)的方式来体现的。Howells(2002)也指出隐性知识是“非编码化、外显于身体的专门知识(know-how)”,必须借助非正式、密切交往的学习过程才能获得。

很多知识管理方面的研究聚集于“隐性知识显性化”,总是希望通过一定的技术手段或管理措施,促进隐性知识向显性知识的转移。但从实际效果来看,被转化后的隐性知识失去了情景依托,被学习、利用的成本也是较高的。因此,无法通过标准化、形式化等显性方式有效实现隐性知识共享和转移。隐性知识只有通过组织化、社会化、学习过程才能表征、获得,这种特性意味着必须让拥有隐性知识的专家参与到解决问题的过程中。郑作龙等(2013)基于行动视域的研究指出,隐性知识具有涉身性、情景性、实践过程性、意向功能性等特性,在现有技术不能对情境进行模拟的情况下,回到实践情境或以社会化方式可能是领悟、习得和共享隐性知识的一种合理路径。

基于Web2.0的知识协同,能够有效解决隐性知识的发掘问题。当一个知识请求者在社交平台上发布信息时,并不确定哪个同事或朋友是知识提供者,但社会网络的流通性能够使潜在知识提供者发现求助信息,既定的激励机制能够激发知识提供者的主动参与;知识请求者与提供者在高度情景化、实时交互性的平台上,通过主体间频繁的知识和信息交流实现问题描述和情景再现,能够激发主体潜在隐性知识的发掘与利用,实现了多主体知识的集成与重组,生成了新的解决方案。因此,Web2.0平台在“你(我)是谁”和“你(我)知道谁”两个关键变量的共同驱动下,形成了有效的隐性知识发掘利用平台。

2.外部知识的获取

外部知识获取是企业通过外部学习从顾客、供应商、竞争者以及各种合作伙伴等外部关系中获取新知识的过程。开放式创新理论认为,企业外部知识与内部知识同样重要,企业只有不断整合内外部知识,才能适应不断变化的外部商业生态环境。Cassiman等(2006)对创新型制造业的实证研究表明,企业在外部市场获取知识和组织内部共享知识是企业吸收创新资源的重要方式。Liao 等(2010)对知识密集型企业的研究也得到了同样结论,认为知识获取对企业的创新能力有着重要影响,同时,知识获取在企业的吸收能力和创新能力之间起着调节作用。Taylor和Greve(2006)认为多样性、异质性的知识更容易产生前沿思想和新颖组合,有利于对新信息和新变化的感知,从而提高企业寻求高端技术和市场潜力的能力。更有学者认为,在外部知识与内部知识之间,外部知识更为重要,因为引进异质的外部知识有利于激发内部潜在的知识及其不同创新组合,发挥着催化剂的作用。

很多国际企业虽然自己拥有强大的研发部门和高素质的专家团队,但也十分重视外部知识的获取。根据IBM对全球CEO的一项调查研究发现:来自于内部研发部门的创意只排倒数第三位,而跨部门员工、合作伙伴和直接客户贡献的创意排在前三位(如图1所示)。因此,如何激发和搜集来自于多渠道的创意成为提升企业创新能力的关键。Web2.0时代,从企业外部获取创新知识的典型模式是“众包”,其核心即是与用户共创价值的理念,正如宝洁公司负责科技创新的副总裁Larry Huston指出“我们的做法是从外部吸引人才的参与,使他们参与到这广阔的创新与合作过程。”在“众包”模式的排行榜上,亚马逊、宝马、标致、宜家等全球企业位列其中,都在利用最新技术充分挖掘客户智慧,践行着“客户参与”“共同创造”“社会生产”的新理念。

图1 IBM关于创意贡献排名的调查

中小企业更需要注重对市场信息的敏捷监控,在与客户协同中创造价值。刘景东和党兴华(2013)对中国高技术企业的研究认为,当企业在知识宽度足够“宽”时,内部知识共享能力是创新关键;而当企业知识深度足够“深”时,外部知识获取能力则更为重要。传统的技术创新范式是内敛的,主要依赖自身的创新积累,即Chesbrough(2003)所称的封闭式创新(closed innovation)。按照这种模式,企业知识或技术更新,尤其是高技术含量的技术诀窍和深度创新,需要长周期的积累才能实现。这对于那些在知识经济时代大量存在的中小企业并不适用。随着全球进入技术快速更新的知识经济时代,中小企业对于外部知识的需求远远高于大型企业,它们的生存与发展更多地依赖于所处的社会网络和社会资本。知识联盟、网络企业、创新网络等组织形式,为中小企业的发展提供了良好机遇(任慧,2011),而Web 2.0 等信息技术的支撑,使柔性的创新型小企业能够提升其促进大量网络用户外化其隐性知识的能力,进而形成和保障竞争优势(员巧云,2013)。

四、基于Web 2.0的知识协同实现知识创新的理论框架

Hargadon指出建立在全新知识基础之上的突破性技术只是少数,更多的是对现有知识的重新集成,当原本被忽视的知识链接发挥作用时,零散的、缺乏联系的知识模块可能会立即焕发出创新活力,具有更为明显的新颖性。更进一步,Nerkar认为对现有知识的重新集成同样是独特性和新颖性的重要来源。知识创新的本质就是知识重组。但是,无论是现有知识的重新集成,还是新旧知识的有效链接,都需要知识主体的主观能动性,需要知识主体在特定情境下的充分交流与互动,需要异质知识的刺激、知识整合能力的应用和创新思维的发挥。Web 2.0的平台特性提供了知识主体自主参与、主动交互的机会,具有高度的自组织特性,有力地促进了知识重组。因此,基于Web 2.0的知识协同促进知识创新的实质,是以企业内外知识资源及其联系所构成的知识资源为基础,以网络平台特性提升外部知识获取能力和隐性知识挖掘能力,最终推进知识创造能力的一个集合体,是企业调动和整合知识资源实现创新的综合反映(如图2)。

图2 基于Web 2.0的知识协同模型

1.平台特性

传统的信息与知识流动是“管道模型”,即流动路径有确定的节点和既定的次序,知识的碰撞总是发生在有限主体和有限环境中。管道中任何一个节点失效,都会影响到知识流动的整体绩效。Web 2.0的平台特性,打破了这种“管道”式的串行、规范传递模式,信息能够在一个跨越组织边界、融合多种主体、范围无限扩展的社会网络中裂变式传递,多样化、异质性的知识碰撞几率大大提高,知识协同的数量和质量就有了全新的效果。因此,Web 2.0的平台特性主要包括社会网络传播、知识主体自主性、知识系统自组织性等。

2.知识资本特性

企业的知识资本指知识资源及其社会网络关系。Web 2.0应用系统首先实现了多样性、异质性知识资源的集成,包括显性知识资源(存贮在系统内的多媒体数字资源,如百科、微博等内容)和隐性知识资源(应用该系统的知识工作者,包括内部员工、客户、供应商等各类知识主体);其次,Web 2.0应用系统实现了社会网络关系的有形化和具象化,能够深度描述“我(你)是谁”“我(你)认识谁”等网络变量及其之间关系的强弱。该系统提供了知识资源之间进行协作的基本平台,知识资源和知识主体的关系构成了无形的资本性资产。由于知识的特殊性,知识资源之间的联系往往比知识资源本身的多寡更重要。因此,Web 2.0系统的知识资本特性包括知识资源的多样性、异质性以及网络关系的具象化等。

3.知识协同的实现

Web 2.0系统在整合知识资本的基础上,进一步促进了企业获取外部知识能力和挖掘隐性知识能力的提升,从而促进了知识协作效率和效果,提高了知识协同绩效。(1)隐性知识挖掘。隐性知识并非完全不可编码,但编码后的知识会损失大量背景信息,知识价值大打折扣。对隐性知识的研究重点,可以从“如何编码”转向“如何利用”。社会化媒体平台为实时的知识协作提供了可能,也营造了一定的知识情景,能够激发知识主体隐性知识的涌现与碰撞。(2)外部知识获取。客户、供应商等外部知识源对企业创新极为重要,而社交网络平台通过虚拟空间和数字沟通,为保留客户、实时沟通、获取知识提供了便捷。(3)知识协同绩效。在Web 2.0平台支持下的隐性知识挖掘、外部知识获取等的共同支撑下,企业实现内外知识的充分互动和碰撞,知识协作数量和质量大幅提升,实现了知识资本和社会资本的增值。

综合以上分析,本文创新地提出了Web 2.0“提升企业调动和整合知识资源能力”的观点,其中,隐性知识挖掘和外部知识获取是关键,知识协同是核心机制,由此构成Web 2.0知识协同理论分析框架(如图2)。该理论框架明确指出,企业应用Web 2.0建构知识协同平台,为员工、客户、供应商、合作伙伴等进行知识协作提供了支持,通过情景化、社会化协作促进了隐性知识的发掘和外部知识的获取,以解决问题为目标的知识协同实现了知识创新和资本增值。企业应用Web 2.0不仅仅是实现了知识共享,更重要的是提升了自己调动和整合更广泛、更多样知识资源的能力,是构建核心竞争力的重要支撑。

五、小结

组织创新的核心追求是知识创新,具有一定关联度和差异性的知识,是实现知识创新的必备条件。无边界企业、虚拟组织、战略联盟、供应链合作等组织形式的变革,本质上就是为了获取企业内外具有一定关联度而又异质、多样的知识,从而促进创新的实现。知识协同是以问题驱动的知识协作,有效获取外部知识和发掘隐性知识,促进知识创新,强调情境性、恰当性、动态性、增值性,具有宏微观综合研究优势。

企业应用Web2.0的定位是敏捷合作与知识协同,推崇自下而上的管理理念、分散的管理模式、扁平化的组织结构和广泛的用户参与,其本质是企业调动和整合知识资源能力的延展与扩充。恰当的管理理念、制度、文化与Web2.0技术匹配,是创新关键。组织创新需要遵循知识协同的理念,运用Web2.0技术突破企业边界,激励员工与客户的知识协作,获取异质知识,填补知识缺口。

本文以知识协同为核心概念,讨论了企业Web2.0应用的平台特性、社会网络特性和社会资本特性,指出这种社会化媒体能够全方位地描述“你(我)是谁”和“你(我)认识谁”等知识创新的重要变量,能够有效解决隐性知识发掘和外部知识获取难题,实质是企业调动和整合知识资源能力的革命性延展与扩充,为进一步研究网络环境下组织创新的知识机制奠定了理论基础。

参考文献:

陈建斌,徐凯波,薛云.2013.企业2.0视角下的知识协同自组织分析模型研究[J].经济问题(4):55-58.

陈劲,阳银娟.2013.外部知识获取与企业创新绩效关系研究综述[J].科技进步与对策(12):1-6.

陈昆玉,陈昆琼.2002.论企业知识协同[J].情报科学(9):986-989.

陈立华,除建初.2005. Wiki:网络时代协同工作与知识共享的平台[J].中国信息导报(1):51-54.

樊治平,冯博,俞竹超.2007.知识协同的发展及研究展望[J].科学学与科学技术管理(11):85-91.

简兆权,吴隆增,黄静.2008.吸收能力、知识整合对组织创新和组织绩效的影响研究[J].科研管理(1):80-86,96.

蒋天颖,季伟伟,施放. 2008.制造业企业组织学习对组织绩效影响的实证研究[J].科学学研究(5):1046-1051.

雷宏振,李清,常小鑫.2013.基于Web2.0环境的企业内部知识协同过程研究[J].现代情报(7):134-137.

李倩,程刚.2014.企业隐性知识共享模型研究[J].情报理论与实践(2):100-104.

林山,蓝海林,黄培伦.2004.组织学习、知识创新与组织创新的互动研究[J].科学管理研究(5):26-28,82.

刘景东,党兴华.2013.不同知识位势下知识获取方式与突变创新的关系研究[J].管理评论(7):88-98.

任慧.2011.知识联盟运行绩效评价维度的建构:以战略联盟为视角的比较分析[J].情报杂志(7):104-108.

任迎伟,张宁俊. 2008.知识吸收能力面临的科层困境及组织创新中引入市场机制分析[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版)(2):107-112.

苏震.2006.基于BLOG平台的协同知识创新行为分析[J].情报科学(6):910-914.

田锋,李人厚,顾新华.2003.协同设计中人力资源、组织和知识管理的研究[J].系统工程理论与实践(7):17-23.

田鹏,王伟军,彭洁.2012.Web2.0环境特征对组织中知识共享绩效的影响研究[J].情报科学(6):801-806,810.

吴际.2013.HEM企业组织创新与技术创新协同机制及演化动力机理[D].哈尔滨工业大学.

肖振红,李妍.2014.隐性知识对企业竞争优势作用机理的实证研究[J].哈尔滨工程大学学报(2):1-5.

徐少同,孟玺.2013. 知识协同的内涵、要素与机制研究[J].科学学研究(7):976-982.

游达明,朱思文.2014.突破性技术创新中隐性知识吸收过程及规律研究[J].科技进步与对策(6):11-15.

员巧云,等.2013.Web2.0环境下网络知识创新螺旋转化模型SE-IE-CI研究[J].中国图书馆学报(2):63-70.

曾宇容,杨静.2013.组织间信任、社会互动、知识获取对组织创新绩效的影响研究——以浙江企业为例[J]. 科技管理研究(13):154-158.

张华,张向前.2013.“你是谁”与“你认识谁”:个体属性与网络对知识创新的交互研究评述[J].科技进步与对策(11):154-160.

郑作龙,朱凤青,孟庆伟,黄富强.2013.行动视域下隐性知识探析——基于波兰尼视角和“行动的体现”理论的考究[J].科学学研究(10):1453-1458.

ANDREW P. 2011. 企业2.0:企业社会化协作趋势与工具[M].北京:机械工业出版社:27-29.

ANDERSON M H. 2008.Social networks and the cognitive motivation to realize network opportunities:a study of managers information gathering behaviors[J]. Journal of Organizational Behavior,29(1):51-78.

ARGYRIS C.2010. On organizational learning[M]. 13.ed. Malden:Blackwell.

ANKLAM P. 2001. The Camelot of collaboration[J]. Knowledge Management Magazine,5(2):1-12.

CASSIMAN B,VEUGELERS R. 2006. In Search of Complementarity in Innovation Strategy: Internal R&D and External Knowledge Acquisition[J]. Management Science,52(1):68-82.

CHESBROUGH H. 2003. Open innovation,the new imperative for creating and profitingform technology[M]. Boston: Harvard business school press.

CROSS R,CUMMINGS J N. 2004.Tie and network correlates of individual performance in knowledge-intensive work [J]. The Academy of Management Journal,47(6):928-937.

CUNHA,et al. 2013. Records management:a basis for organizational learning and innovation[J]. Transinformão,25(2):159-165.

HOWELLS J. 2002. Tacit knowledge,innovation and economicgeography[J]. Policy Research in Engineering,Science&Technology(5-6):871-884.

HUTCHINS E. 1995. Cognition In The Wild[M]. Boston: The MIT Press:32.

JOIA L A,LEMOS B. 2014. Relevant factors for tacit knowledge transfer within organisations[J]. Journal of Knowledge Management(4):410-427.

LA A. 2005. Organizational innovation[M]//FAGERBERG J,MOWERY D C,NELSON R R. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press:115-147.

LAURIE G,PAULA H,HARLAN H,ROBERT L,ROBERT M,RON M. 2006. Knowledge collaboration for IT support[EB/OL]. httpt://www.helPdeskinstn/hdi2006/files/Strategic Adysory Board Paper KowledgeCollaboration.Pdf.

LEIJEN H V,BAETS W R J. 2002. A cognitive frame work for reengineering knowledge intensive Proeesses [C]. Proeeedings of the 36th Hawaii international Conference on System Seiences(HICSS’03),Hawaii,USA.

LIAO S H,WU C C, HU D C,et al. 2010. Relationships Between Knowledge Acquisition,Absorptive Capacity and Innovation Capability:An Empirical Study on Taiwan’s Financial and Manufacturing Industries[J]. Journal of Information Science,36(1):19-35.

MARCH G,SIMON,et al. 1958. Organizations[M]. New York:Wiley.

NARAYANAN V K,YANG Y,ZAHRA S A. 2009. Corporate venturing and value creation: a review and proposed framework[J]. Research Policy,38:58-76.

NONAKA I,TAKEUCHI H. 1995. The Knowledge Creating Company:How Japanese Companies Create The Cynamics OfInnovation[M]. UK: Oxford University Press:238.

POLANYI. 1966. The Tacit Dimension[M]. Gloucester MA:PeterSmith Publisher Inc:4.

RODAN S,GALUNIC C. 2004. More than network structure: how knowledge heterogeneity Influences managerial performance and innovativeness [J]. Strategic Management Journal,25(6):541-562.

ROWLEY T,BEHRENS D,KRACKHARDT D. 2002. Redundant governance structures: an analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J]. Strategic Management Journal,21(3):369-386.

SENGE P. 2010. A quintadisciplina:arte e prática da organizaãoqueaprende[M]. São Paulo: Best Seller.

CLC number:F272.7;F490.6Document code:AArticle ID:1674-8131(2015)02-0100-09

(编辑:南北;段文娟)

SUPPIAH V,SANDHU M S. 2011.Organizational culture’s influence on tacit knowledge-sharing behavior[J]. Journal of Knowledge Management,15:462-363.

TAYLOR A,GREVE H R. 2006. Superman or the Fantastic Four? Knowledge Combination and Experience in Innovative Teams[J]. Academyof Management Journal,49(4):723-740.

Knowledge Collaboration Mechanism of Enterprise Innovation Capability Promotion Applying Web2.0—Based on the Research on Knowledge Innovation Theory in the Perspective of Social Network and Social Capital

CHEN Jian-bin,FU Li-li, XUE Yun

(Business College, Beijing Union University, Beijing 100025)

Abstract:The essence of enterprise innovation lies on knowledge innovation and the basis of knowledge innovation is knowledge resources and diversity possessed by enterprise. It is the key for knowledge innovation to obtain external knowledge and excavate implicit knowledge, and knowledge collaboration is the core mechanism for knowledge innovation. With the characteristics of platform, knowledge capital and knowledge collaboration, Web 2.0 application will promote enterprise’s capability to obtain external knowledge and excavate implicit knowledge so as to essentially promote the integration ability of external and internal knowledge resources and realize knowledge innovation by knowledge collaboration.

Key words:Web 2.0 application;knowledge resources;knowledge capital;knowledge collaboration;knowledge cooperation;enterprise innovation;external knowledge;implicit knowledge;knowledge body;social network;social capital

中图分类号:F272.7;F490.6

文献标志码:A

文章编号:1674-8131(2015)02-100-09

DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2015.02.13

作者简介:付丽丽(1975—),女,河南郑州人;讲师,博士,在北京联合大学商务学院任教,主要从事网络商务、网络经济研究;Tel:010-65940656,E-mail: lili.fu@buu.edu.cn。;薛云(1977—),女,山西运城人;副教授,硕士,在北京联合大学商务学院任教,主要从事商务智能、信息管理研究;Tel:010-65940656,E-mail: yun.xue@buu.edu.cn。

基金项目:北京市教委社科计划重点项目(SZ201311417001);北京联合大学人才强校计划资助项目(BPHR2012A02)

收稿日期:*2014-09-29;修回日期:2014-11-28