西藏北羌塘盆地光明湖地区上侏罗统白龙冰河组烃源岩有机质特征

2015-02-24符宏斌马德胜曾禹人樊洪富

符宏斌, 马德胜, 吴 滔, 曾禹人, 郭 海, 樊洪富

(1. 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室, 湖北 武汉 430074;2. 贵州省地质调查院, 贵州 贵阳 550005)

西藏北羌塘盆地光明湖地区上侏罗统白龙冰河组烃源岩有机质特征

符宏斌1,2, 马德胜2, 吴滔2, 曾禹人2, 郭海2, 樊洪富2

(1. 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室, 湖北 武汉430074;2. 贵州省地质调查院, 贵州 贵阳550005)

摘要:通过对研究区露头烃源岩样品进行Rock-Eval热解模拟实验、干酪根镜鉴、镜质体反射率、族组分分离、单体烃碳同位素等分析,对北羌塘盆地光明湖地区侏罗系白龙冰河组烃源岩有机质特征进行研究。结果表明,该区白龙冰河组烃源岩以碳酸盐岩为主,有机碳含量0.01%~1.21%,平均值为0.39%,有机质丰度较高;干酪根显微组分以腐泥组为主,含量70%~92%,平均值为80%,以Ⅱ1型为主,主峰碳、(nC21-/ nC22+)轻/重比及Pr/nC17-Ph/nC18的相关图均表明有机质来自低等水生生物,有机质类型较好;镜质体反射率最小值1.409%,最大值2.423%,平均值为1.909%,有机质的热演化程度总体较高,达到高成熟-过成熟阶段。 中国海岸带环境地质图(1∶400万)在全面分析、系统总结我国海岸带环境地质调查研究成果基础上,综合反映了我国海岸带区域性地质环境基本特征、主要环境地质问题与地质灾害、近岸海域水文条件以及人类工程-经济活动强度。本文详细阐述了中国海岸带环境地质图编制的范围、主要内容及主要区域地质环境特征。 “物化探技术方法库”是“中国地质调查技术方法信息网”的有机组成部分。通过研究,将物探方法归纳为重力、磁法、电法、地震、放射性和地温6大类25种方法,将化探方法归纳为沉积物、土壤、岩石、气体、水、生物和其他等7大类16种方法。对每种技术方法均作了概要性的简介;经筛选,编制入库物化探技术方法、仪器设备、软件及应用实例等信息条目208条,初步充实了物化探技术方法库的内容,为服务平台物化探方法技术库运行提供了基本条件。 4 是一篇文章的重要信息点,读者往往根据文题和 决定是否阅读全文。 应包括研究目的、方法、结果和结论4要素,尤其要突出成果的创新之处,不加评论和补充解释。字数一般150~300字。中、英文对照。

关键词:北羌塘盆地; 光明湖; 白龙冰河组; 烃源岩有机质 海岸带; 环境地质图 物探; 化探; 技术方法库 5给出3~6个 ,中、英文对照。

1区域地质背景

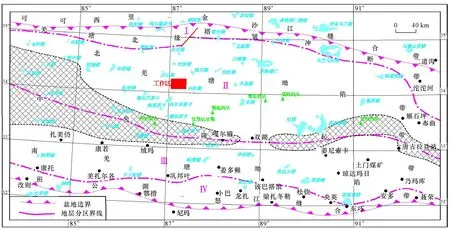

羌塘盆地侏罗系富烃源岩发育,从三叠纪到侏罗纪末长期接受海相沉积,地层厚度大,藻类等海相生物丰富,中上侏罗统被认为是盆地内主要的烃源岩生成层位[1-3]。研究区地处北羌塘坳陷带中西部,隶属于北羌塘地层分区[4](图1),出露的地层为中、新生代及第四纪地层,尤其以上侏罗统白龙冰河组广泛分布。

2烃源岩分布

图1 研究区地层、构造区划图Fig.1 The strata, tectonic zonation in the study areaI. 若拉岗日地层分区; II. 北羌塘地层分区; III. 南羌塘地层分区; IV. 东巧-改则地层分区; PM1. 采样剖面; D351. 采样点

研究区侏罗统白龙冰河组底部与索瓦组泥晶灰岩整合接触,顶部与古近系康托组和唢呐湖组呈角度不整合接触。依据岩性组合特征可分为3段:一段(J3b1):出露面积较小,厚度大于1 085.36 m。底部为一套薄—中层状泥晶灰岩与泥晶生物屑灰岩、泥灰岩、钙质粘土岩的韵律组合,顶部主要为一套灰色中—薄层状泥晶灰岩。二段(J3b2):出露范围有限,地层厚度大于1 419.15 m。底部以泥晶藻迹灰岩、泥晶藻粘结灰岩为主,夹有亮晶砾砂屑灰岩、泥晶灰岩;中部主要以泥晶核形石灰岩、泥晶含核形石灰岩为主,向上,普遍含有生物屑、砂屑、鲕粒等颗粒物;顶部以泥晶、粉—微晶砂屑灰岩为主。三段(J3b3):分布面积很广,是研究区最重要的烃源岩地层之一,地层厚度大于2 310.64 m。以大套泥晶灰岩为主,下部夹有少量含生物屑泥晶灰岩、藻迹灰岩、泥灰岩;中部夹有大套的核形石灰岩、含生物屑含核形石灰岩;上部夹有砂屑灰岩、亮—泥晶砂屑灰岩、泥晶核形石灰岩、泥晶藻迹灰岩、泥晶生物屑灰岩。烃源岩累计厚3 799.3 m,约占地层厚度的72%,其中有样品控制的烃源岩累计厚度881.16 m。

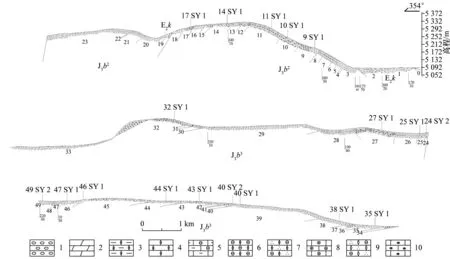

图2 采样剖面及位置Fig.2 The profile and position of sampling1. 砾岩; 2. 泥灰岩; 3. 泥质泥晶灰岩; 4. 泥晶灰岩; 5. 生物屑泥质灰岩; 6. 生物屑泥晶灰岩; 7. 生物屑砂屑泥晶灰岩;8. 鲕粒灰岩; 9. 生物屑砂屑亮晶灰岩; 10. 藻灰岩; J3b. 上侏罗统白龙冰河组;E2k. 始新统康托组;9SY1. 采样点

3样品采集及测试

样品采自北羌塘盆地双湖县光明湖地区上侏罗统白龙冰河组地层剖面(图2)及部分路线上,均为地表露头样品。剖面上从底到顶均有样品控制,取样位置具有代表性,主要岩性为泥晶灰岩、含生物屑泥晶灰岩、藻迹灰岩及泥灰岩。为了减少风化作用对地表岩石有机质的影响,在采样时尽量选择新鲜的岩石样品。

样品测试在中国石油华北油田分公司勘探开发研究院生油实验室完成。有机碳、热解采用Leco碳硫测定仪、油气显示评价仪,用稀盐酸去除样品中的无机碳后,在高温氧气流中燃烧,使总有机碳转化成二氧化碳,由热导检测器检测。由氢火焰离子化检测器检测岩样分别在90 ℃、300 ℃、>300 ℃~600 ℃热解过程中排出的烃,同时记录S2峰的最高点相对应的温度。热解后的残余有机质加热氧化生成的二氧化碳,经红外检测器检测并给出总有机碳的含量。样品有机质抽提按照80目岩样进行索氏抽提78小时,用石油醚沉淀沥青质,族组分分离用氧化铝色层柱,无水乙醇作冲洗剂,得到饱和烃、芳烃和非烃。将饱和烃样品采用无分流进样方式注入Agilent6890N型气相色谱仪中的汽化室汽化,样品随载气进入毛细柱分离,经火焰离子化检测器检测,通过记录仪绘制出色谱图,以峰面积归一化法计算出各碳数正构烷烃及姥鲛烷和植烷的质量分数。饱和烃生物标志化合物分析用SSQ-7000 色谱-质谱联用仪进行测试,用高分辨毛细管柱气相色谱、低分辨质谱联用,对生物标志物进行分离鉴定,得到所需的总离子流图、质量色谱图和质谱图。

4烃源岩有机质地球化学

4.1 有机质丰度

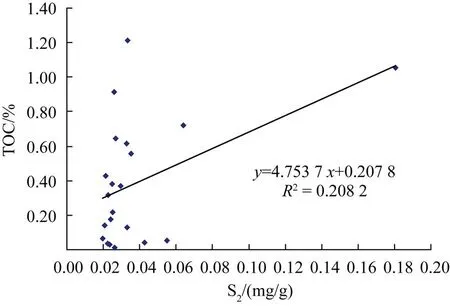

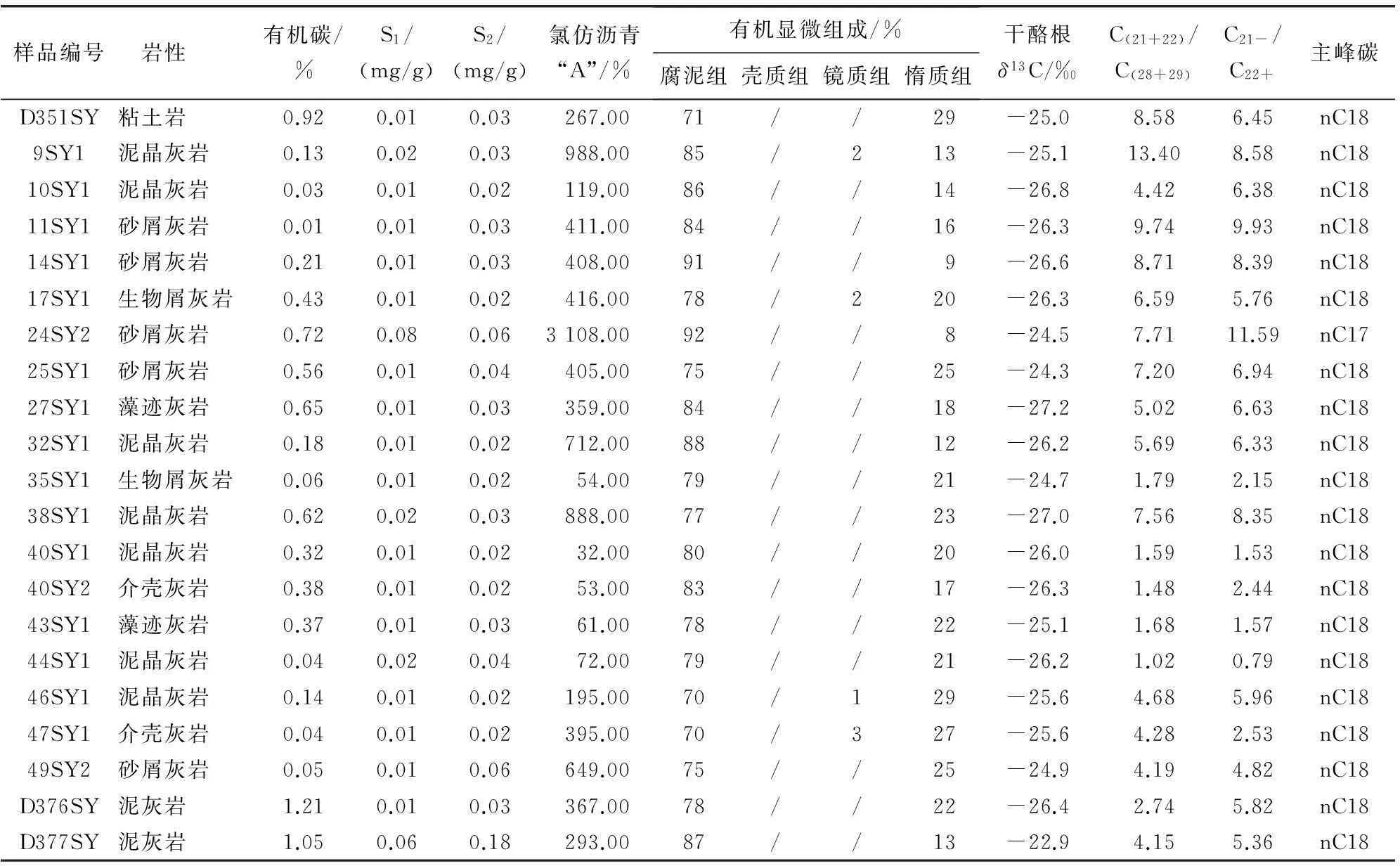

研究区白龙冰河组21件烃源岩样品有机质丰度指标如表1所示,其中有机碳(TOC)含量分布范围为0.01%~1.21%,平均值为0.39%;产烃潜量(S1+S2)分布范围为0.03 ~0.24 mg/g,平均值为0.054 mg/g;氯仿沥青“A”含量分布范围为32×10-6~3 108×10-6,平均值为488.19×10-6。按照赵政璋等制定的青藏高原高-过成熟烃源岩评价标准,以残余有机碳和氯仿沥青“A”含量来说,其有机质丰度总体较高;但产烃潜量(S1+S2)得出的有机质丰度以非烃源岩为主,部分层位发育较差生油岩和中等生油岩,这与前者得出的结果相差甚大,二者的相关性较差(图3)。其主要原因可能是由于露头样品在遭受风化过程中,可溶烃几乎完全散失,而热解烃也有很大一部分被分解、散失。秦建中[5]对华北北部中-新元古界铁岭组碳酸盐岩研究认为,有机碳含量和生烃潜量在成熟阶段中晚期纵向上随成熟度的增加出现明显降低,生烃潜量降低比有机碳相对更明显。因此,对于高成熟烃源岩,利用产烃潜量判别有机质丰度已失去原有意义。露头样品烃源岩的评价,以有机碳含量为标准较生烃潜量更为可靠[6]。

值得一提的是,研究区好烃源岩有机碳含量大多远高于该评价标准所规定的值,其代表的地层厚度约为509.10 m,占白龙冰河组总地层厚度的42%,如此高的有机碳含量在整个羌塘盆地烃源岩地层中都较为少见。因此,综合考虑各评价方法的可靠性,以有机碳含量来说,该区白龙冰河组烃源岩有巨大的生烃潜力。

图3 烃源岩TOC与S2关系图Fig.3 The diagram between TOC and S2of hydrocarbon source rocks

4.2 有机质类型

对研究区白龙冰河组21件样品干酪根分析结果表明,干酪根包括3种显微组分,即腐泥组、镜质组和惰质组,未检测到壳质组。干酪根显微组分以腐泥组为主,含量70%~92%,平均值为80%,惰质组次之,含量8%~29%,平均值为19.2%,镜质组个别样品少量检出(表1)。烃源岩类型指数为40.25~84.00,平均值60.95,根据干酪根类型的划分标准(SY/T5125—1996),有2件样品烃源岩有机质类型为腐泥型(Ⅰ型),其余19件为腐殖腐泥型(Ⅱ1型)。

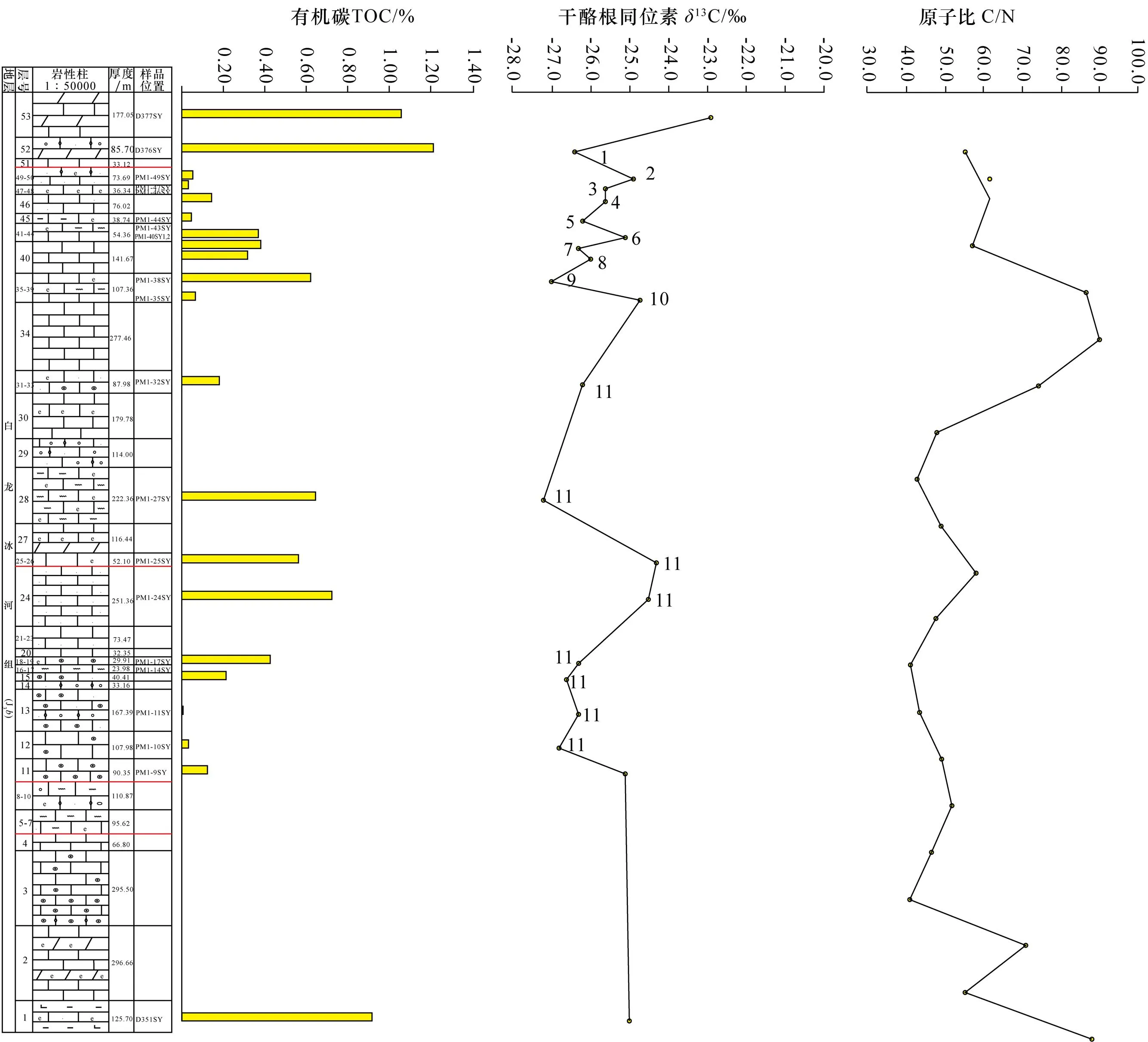

为了分析干酪根δ13C(‰)与有机碳的关系,将有机碳含量与干酪根δ13C、C/N原子比曲线进行了对比,从二者的关系图(图4)基本可以得出,高TOC一般对应轻碳同位素与低C/N原子比,而低TOC对应重碳同位素与高C/N原子比。白龙冰河组21件烃源岩样品δ13C含量分布范围为-27.2‰~-22.9‰(表1),有机质中富轻碳同位素,也说明有机质丰度与干酪根类型有一定的关系。

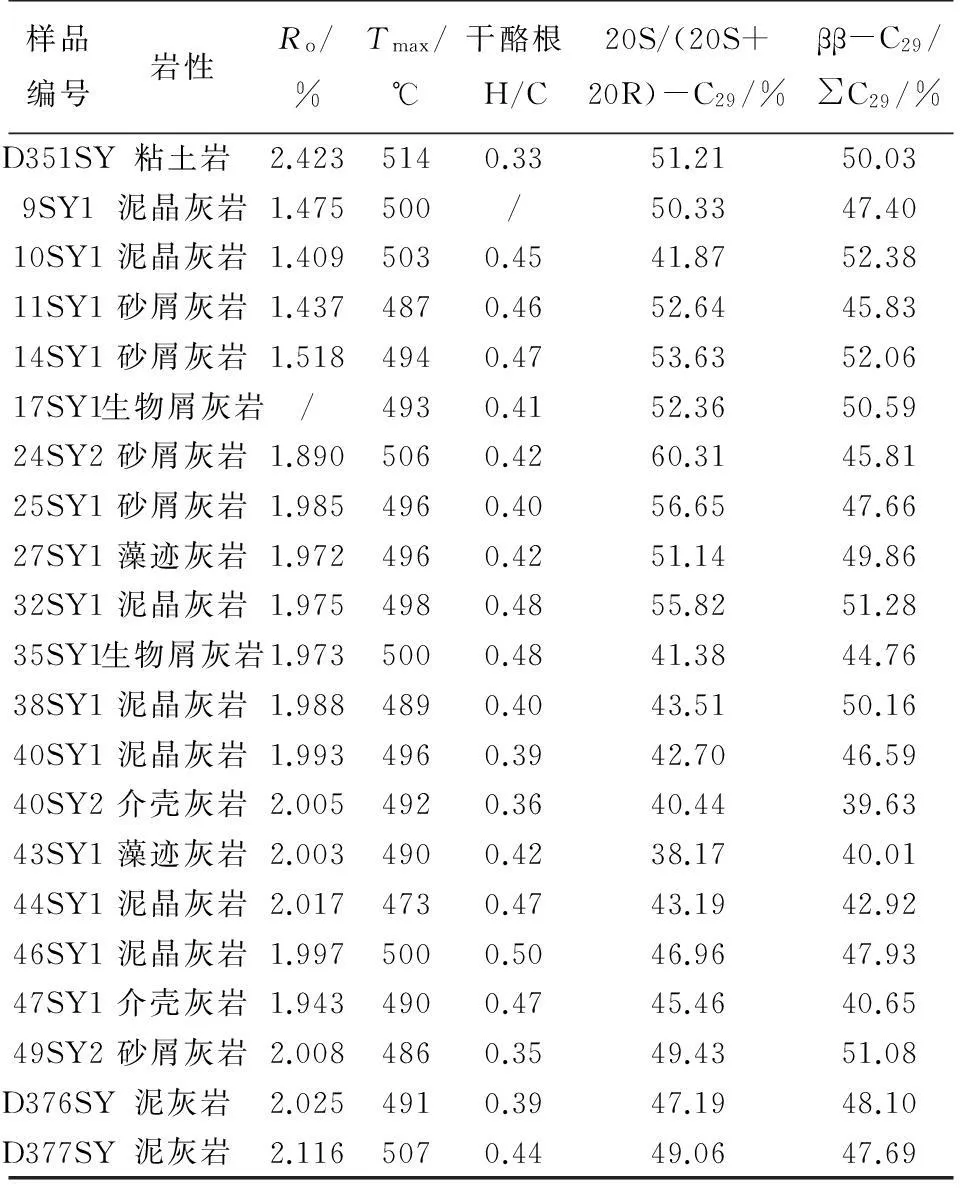

表 1 光明湖地区有机质丰度及有机质类型指标

图4 有机碳与干酪根对比图Fig.4 Organic carbon and kerogen comparison chart

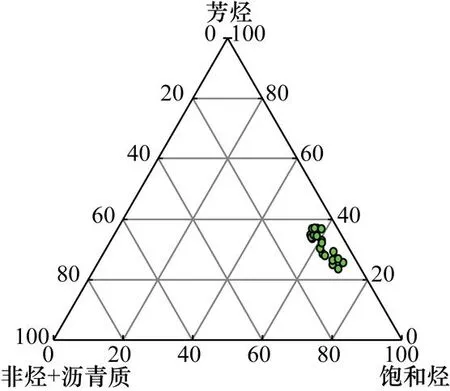

根据各样品族组分特征得出烃源岩族组分三角图(图5),从族组分分析结果我们可以看出,区内烃源岩饱和烃比非烃+沥青质含量一般要小,芳烃和沥青质含量相当,所以在族组分三角图上,样品投点落在饱和烃与非烃+沥青质之间,样品点比较集中地分布在靠近饱和烃一侧,说明烃源岩有机质类型总体较好,为腐殖-腐泥质型到腐泥-腐殖质型(Ⅱ1—Ⅱ2)以腐殖-腐泥质型为主,与干酪根镜鉴结果吻合程度较高。

图5 烃源岩族组分三角图Fig.5 The ethnic component triangular diagramof hydrocarbon source rocks

白龙冰河组烃源岩正构烷烃碳数分布范围较广,从nC14-nC31均有分布,但含量很不均,主要表现为以低碳优势为主的单峰型。主峰碳以nC18为主,仅有一个样品的主峰碳为nC17(表1)。主峰碳均出现在低碳数,表明海相沉积环境中烃源岩有机质的生源构成是以低等水生生物为主。

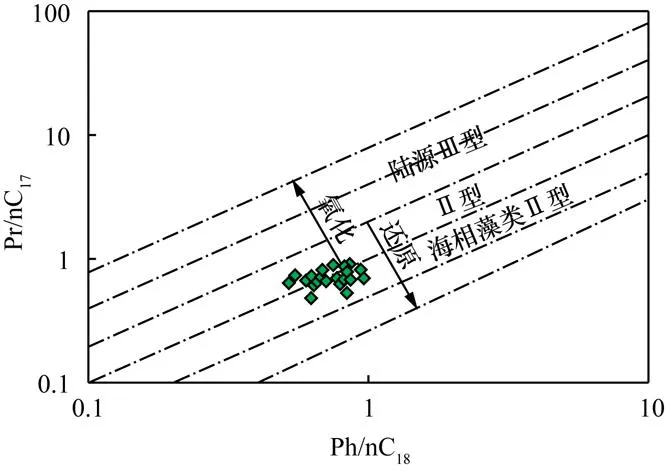

烃源岩具有较高的(nC21-/ nC22+)轻/重比(表1),该值介于0.79~11.59之间,均值5.63。一般认为 nC21-主要来自于低等水生生物,样品(nC21+nC22)/(nC28+nC29)值介于1.02~13.40之间(表1),其值均大于1,呈明显的低碳优势,也表明有机质类型主要来自低等水生生物[7],Pr/nC17-Ph/nC18的相关图可以有效地区分母质类型及沉积物氧化还原环境[8,9],从图6可以看出,研究区烃源岩样品具有相似的氧化还原条件及相近的母质来源,主要分布在Ⅱ型-海相藻类Ⅱ型区域,表明母质以海相低等藻类为主,而且还反映了烃源岩沉积时为一种比较强的还原环境。

图6 应用异戊二烯烷烃确定母质类型[10]Fig.6 Determination of organic matter type by isoprenoids[10]

4.3 有机质成熟度

目前评价烃源岩有机质成熟度最常用的指标是镜质体反射率、岩石热解峰温(Tmax),此外还有孢粉颜色指数(SCI)、干酪根元素分析(H/C原子比)、及生物标志物特征C3117α(H)升藿烷、20S(20S+20R)- C29、ββ- C29/∑C29等[11]。

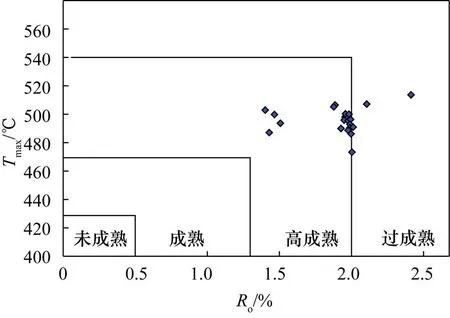

白龙冰河组21件样品Ro值为1.409%~2.423%,平均值1.896%(表2),16件处于生成轻质油、凝析油和湿气的高成熟阶段,其余5件处于过成熟演化阶段;岩石热解峰温Tmax值为473 ~ 514 ℃,平均值为495 ℃,处于高成熟阶段。H/C原子比介于0.33~0.50,平均值为0.42,5件样品处于成熟演化阶段,其余16件处于高成熟演化阶段,与岩石热解分析结果相同。烷烃的20S/(20S+20R)-C29值为38.17%~60.31%,平均值为48.26%;ββ-C29/∑C29值为39.63%~52.38%,平均值为47.26%,总体表明有机质处于成熟—高成熟阶段。

表 2 光明湖地区有机质成熟度指标Table 2 The indicator of organic matter maturity in Guangmingco area

从烃源岩Ro与Tmax相关图可以看出,两者具有部分相关性(图7),表明白龙冰河组烃源岩Tmax值与其Ro值在反映成熟度方面有一定的吻合度。

图7 研究区烃源岩Ro与Tmax相关性Fig.7 Correlation between Roand Tmaxof hydrocarbon source rocks in the study area

5结论

本文测试结果均来自于地表露头样品,对于暴露地表长期接受风化的烃源岩,在评价过程中,对于那些极易受地表风化影响的参数,如S1+S2,在地表烃源岩评价中显然已不再适用。

总体来看,光明湖地区侏罗系白龙冰河组烃源岩有机质丰度较高,以好烃源岩为主,有机碳平均值远高于好烃源岩标准;有机质类型绝大部分为Ⅱ1型,母质以海相低等藻类为主,烃源岩形成于较强的还原环境;热演化处于高成熟阶段,具有较好的生烃潜力。

参考文献:8本刊文后 表著录格式采用顺序编码制,即在正文中按引用顺序依次用[1][2][3](公开发表的文献)……和①②③(非公开文献)……序号右上角标注,文后参考文献表与其一一对应地编排。作者姓名列前3人后加等(et al.)字。参考文献著录项目、顺序、格式示例如下。

[1]赵政璋,李永铁,叶和飞,等.青藏高原海相烃源层的油气生成[M].北京:科学出版社,2000:1-634.

[2]秦建中.青藏高原羌塘盆地油气资源潜力分析[J].石油实验地质,2006,28(6):566-573.

[3]王剑,谭富文,王小龙,等.藏北羌塘盆地早侏罗—中侏罗世早期沉积构造特征[J].沉积学报,2004,22(2):198-205.

[4]王剑,丁俊,王成善,等.青藏高原油气资源战略选区调查与评价[M].北京:地质出版社,2009:1-697.

[5]秦建中,金聚畅,刘宝泉.海相不同类型烃源岩有机质丰度热演化规律[J].石油与天然气地质,2005,26(2):177-184.

[6]陈文彬,付修根,谭富文,等.藏北羌塘盆地石炭系烃源岩的发现及其油气地质意义[J].地质通报,2013,32(7):1105-1112.

[7]盂仟祥,房嬛,徐永昌,等.柴达木盆地石炭系烃源岩和煤岩生物标志物特征及其地球化学意义[J].沉积学报,2001,22(4):729-736.

[8]梅博文,刘希江.我国原油中异戊间二烯烃的分布及其与地质环境的关系[J].石油与天然气地质,1980,1(2):99-115.

[9]彼得斯K E,莫尔多万J M.生物标记化合物指南——古代沉积物和石油中分子化石的解释[M].姜乃煌,张永昌,林永汉,等译.北京:石油工业出版社,2001:1-106.

[10]Shanmugan G. Significance of coniferous rain forests and related oil,Gippsland Basin, Australia[J]. AAPG Bulletin,1985,69:1241-1254.

[11]卢双舫,张敏.油气地球化学[M].北京:石油工业出版社,2008.

Organic Matter Characteristics of Source Rocks in Upper Jurassic Bailongbinghe Formation of the Guangmingco Area in North Qiangtang Basin, Tibet

FU Hong-bin1,2, MA De-sheng2, WU Tao2, ZENG Yu-ren2, GUO Hai2, FAN Hong-fu2

(1.StateKeyLaboratoryofBiogeologyandEnvironmentalGeology,ChinaUniversityofGeosciences(Wuhan),Wuhan,Hubei430074,China; 2.GuizhouGeologicalSurvey,Guiyang,Guizhou550005,China)

Abstract:The studied area locates in the Guangmingco area of north Qiangtang Basin. On the bases of Rock-Eval pyrolysis simulation experiment, kerogen identification, vitrinite reflection, ethnic component separation, and carbon isotope analysis of source rocks in outcrop samples of Jurassic Bailongbinghe Formation, the organic matter characteristics of source rocks were studied. The results indicated source rocks of Bailongbinghe Formation were dominated by carbonate and with high organic matter abundance, the organic carbon content obtained from 0.01% to 1.21%, averaging 0.39%. The content of sapropel in the kerogen ranged from 70% to 92%, averaging 80%, consistent with type Ⅱ1kerogen. The main peak of carbon isotope, the ratio of (nC21-/ nC22+) and Pr/nC17-Ph/nC18correlation diagram indicated that the organic matter came from lower aquatic organisms and the type of organic matter was well. The vitrinite reflection value was in the range from 1.409% to 2.423%, averaging 1.909%. The thermal evolution of organic matter is generally high, reaching high maturity-over mature stage. On the bases of comprehensive analysis and systematic summary on the achievements of environmental geological survey about China coastal zone, the 1∶4 000 000 environmental geological map comprehensively reflects the basic characteristics of regional geological environment, the main geological problems and disasters, inshore hydrological conditions and human engineering-economic activity of China coastal zone. This paper stated the drawing boundary, main contents and characteristics of regional geological environment. Geophysical-geochemical technical method library is an integral part of China Geological Survey Technology Information. On the basis of comprehensive research, geophysical methods were summarized as gravity, magnetic, electrical, seismic, radiological and geothermal six classes, twenty-five kinds, geochemical methods were summarized as sediment, soil, rock, gas, water, biological and other seven classes, sixteen kinds, and each technology method was briefly introduced. After screened, 208 messages relating to geophysical-geochemical technical method, instruments and equipment, software and application examples were compiled and warehoused. On these bases, the contents of geophysical-geochemical technique method library were preliminarily enriched, and these provided a basic operation condition for the service platform of geophysical-geochemical method library.

Key words:the north Qiangtang Basin; Guangmingco; Bailongbinghe Formation; organic matter of source rocks coastal zone; environmental geological map geophysical; geochemical; technical method library

中国海岸带环境地质图简介

孙晓明1, 张开军2, 杨齐青3, 杜东3, 方成3

(1. 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 河北 保定071051; 2. 中国地质调查局,北京100037; 3. 中国地质调查局天津地质调查中心, 天津300170)

“中国海岸带环境地质图(1∶400万)编制”项目是2007年由中国地质调查局组织,天津地质调查中心承担,在历时两年多野外调查和室内综合研究基础上完成的。该项目主要成果是编制完成了“中国海岸带环境地质图(1∶400万)及说明书”,并于2013年7月公开出版发行。该项基础性成果图件为我国海岸带国土整治规划、区域经济社会发展、城市与港口建设布局和功能区划、重大工程规划建设、减灾防灾、海岸带综合管理等提供了区域性地学基础依据,为规划、部署和实施海岸带环境地质调查评价工作提供了技术资料支持。同时,为高等院校、科研院所的研究和教学提供了重要参考资料,向社会公众提供了中国海岸带地质环境状况的科普信息。

1海岸带的重要地位和面临的地质环境问题

海岸带是人类重要的活动场所,目前世界上约有2/3人口居住在沿海的狭长地带内,已成为地球的“金项链”。我国大陆海岸线北起辽宁鸭绿江口,南至广西北仓河口,全长18 000 km,大小岛屿6 500座,大陆岸线和岛屿岸线总长度32 000 km,分布着辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等11个省(市、自治区)。我国沿海省(区、市)土地面积131.8万km2(含港、澳、台地区),虽然仅占全国土地面积的13.7%,但是我国人口最聚集、经济最发达的地区,分布着55个地级以上城市,超过100万人口特大城市15座,国内生产总值占全国40.1%(不含港、澳、台地区)。环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等5个港口群体、150余个港口货物吞吐量33.8亿吨,承担着我国90%左右外贸货物进出境任务。该区集中了全国60%以上社会总财富,人均地区生产总值是全国平均水平的1.6倍,形成了中国沿海城市链和经济圈,是我国区域经济的增长级。据预测,到21世纪中叶,我国50%~60%的人口将居住在沿海地区,总人口可能达到8~10亿,人口密度可能达到500~800人/km2。在1.8万公里海岸线上可能有500个左右不同规模的城市和港口,形成城市化的经济、社会和文化发达地带,是沿海地区土地、资源供给最重要地带,也是提升国际市场竞争力的窗口、前沿和对外门户。

同时,海岸带又是地质作用最为活跃和敏感地区,是陆地、大气、海洋交汇地区。这里不仅有较高的物理能量、生物多样性和人类大量开发建设活动,而且在全球环境变化中是最脆弱地带之一,也是生态环境脆弱、地质环境变化最快地带。我国海岸带,活动断裂较发育,区域地壳稳定性相对较差;海岸侵蚀加剧,港口、河口淤积严重,严重影响海岸工程安全和港口运行;地面沉降日趋加重,使海岸带城市发展、重大工程建设与运行面临巨大风险;软土等特殊类岩土体工程地质问题是海岸带城市与重大工程建设需要防范的普遍问题;地下水污染与海水入侵对城市供水安全造成重大威胁;近岸海底环境地质问题与地质灾害影响着港口等海洋重大工程建设。海岸带环境地质问题已成为制约区域经济社会可持续发展的重要因素。因此,深入调查研究海岸带地质环境条件和环境地质问题产生的背景、分布范围、发育机理与演化特征,研究地质环境与工程建设之间的相互影响,评价海岸带区域地质环境容量,为制定海岸带地质环境合理开发利用与保护措施、减灾防灾对策和规范海岸带开发利用活动提供科学依据,是地学工作者的重要任务。

2编图依据

本项编图是在开展全国海岸带地质环境现状野外路线调查的同时,以《中国环境地质分区图(1∶600万)》[1]、《中国泥石流灾害图(1∶400万)》①叶晓滨,王祎萍,房浩,等.中国泥石流灾害图及说明书[R]. 北京:中国地质环境监测院,2009.、《中国崩塌滑坡灾害图(1∶400万)》②叶晓滨,王祎萍,房浩,等.中国崩塌滑坡灾害图及说明书[R]. 北京:中国地质环境监测院,2009.、《中国岩溶塌陷地质灾害图(1:400万)》③石坚,周立新,王晶,等.中国岩溶塌陷地质灾害图及说明书[R]. 桂林:中国地质科学院岩溶地质研究所,2009.、《中国地面沉降和地裂缝地质灾害图(1:400万)》④吴建中,王寒梅,刘金宝,等.中国地面沉降和地裂缝地质灾害图及说明书[R]. 上海:上海市地质调查研究院,2009.、《中国及其毗邻地区地貌图(1∶400万)》[2]、《中国活动构造图(1∶400万)》[3]、《中国东部海域海底沉积物类型图(1∶200万)》[4]、《南海北部海域海底沉积物类型图(1∶50万)》[5]等公开出版或内部出版图件,以及《中国海洋环境地质学》[6]、《中国海岸带灾害地质特征及评价》[7]、《中国近海地质》[8]、《中国近海及邻近海域海洋环境》[9]、《中国主要环境地质问题》[10]等公开出版的专著、相关刊物、论文集等为基础,补充了自1990年(特别是1999年地质大调查)以来国土资源、海洋等部门完成的海岸带或近岸海域地质环境调查评价资料,以及天津地质矿产研究所等单位完成的“环渤海地区地下水资源与环境地质调查评价报告”⑤孙晓明,王卫东,徐建国,等.环渤海地区地下水资源与环境地质调查评价报告[R]. 天津:天津地质矿产研究所,2006.、南京地质矿产研究所等单位完成的“东南沿海及重要经济区环境地质调查综合研究报告”⑥姜月华,贾军元,哈承佑,等.东南沿海及重要经济区环境地质综合研究报告[R]. 南京:南京地质矿产研究所,2007.的最新调查研究成果基础上完成的。

中国海岸带环境地质图是在全面分析、系统总结我国海岸带环境地质调查研究成果基础上,针对沿海地区国土综合开发规划和区域经济社会发展对海岸带地质环境保障需求,深入研究海岸带国土开发面临的主要环境地质问题及其分布范围、影响因素、演化特征、危害程度以及发展趋势,并充分表达在图面上。

3编图范围

目前我国海岸带调查研究范围的陆上边界一般定为平均高潮位以上10 km,海上边界为水深15 m等深线。若从海岸变化的地质过程和物理过程角度出发,海岸带的陆上界限应是古海岸和最大风暴潮达及的区域,海域界限为波浪作用影响的浅水地区和河口羽流输移扩散的外界。综合考虑海岸带地质环境特征、海岸带开发利用趋势和海岸带管理范围,本次编图重点考虑的陆域范围是开发利用规划和决策的一级行政单位,即以沿海县(县级市)、省(市)直属区和独立开发区的行政边界;海域范围是水深30 m 等深线以内。因考虑到图面的协调性和相对完整性,采用陆域以沿海12个省(市、区)的行政区范围为界。海域以渤海海域和黄海、东海、南海海域范围的水深50~100 m等深线为界,实际的编图范围扩展到中国海岸带及邻区[11]。

4编图主要内容

中国海岸带环境地质图(1∶400万)由主图和镶图两部分组成。主图图面上反映了海岸带的环境地质分区、岩土体类型和重要地质环境要素等3方面主要内容。①海岸带环境地质分区是在综合区域地质环境特征、地质灾害发育程度、地质环境稳定性和人类工程-经济活动强度基础上进行的,并将中国海岸带划分为陆域和海域两大环境地质区、20个亚区(其中陆域12个亚区,海域8个亚区);②岩土体类型划分为陆域岩土体类型和海域底质类型两部分。其中陆域岩体划分为岩浆岩类、沉积岩类、变质岩类、碎屑岩类和碳酸盐岩类5种类型,陆域土体划分为砾质土、砂质土、粘性土和特殊土4种类型;海域底质的沉积物类型划分为砂砾、砾砂、粗砂、中粗砂、中砂、中细砂、细砂、粉砂质砂、砂质粉砂、粉砂、粘土质粉砂、粉砂质粘土、粘土、粘土质砂、砂质粘土、砂-粉砂-粘土等类型;③重要地质环境要素包括地形(陆域反映最小50 m等高线,在海区反映20 m、50 m、100 m的海水水深等值线)、断裂(反映全新世活动断裂、晚更新世以来活动断裂、第四纪活动过但晚更新世以来活动不清断裂等3种情况下的断裂分布特征)、地震(反映大于7级地震的震中分布),以及海岸侵蚀与淤积、地面沉降、海(咸)水入侵、地面塌陷、地裂缝、陆域崩滑流、海域地质灾害或潜在危险的地质地貌因素等主要环境地质问题。并采用遥感解译与野外实地验证,对全国海岸稳定性按1970—2000年和2000—2008年两个阶段进行了评价,划分出侵蚀岸段、淤积岸段和稳定岸段。

在主图图面中,插有1∶1 000万中国海岸带地势图、1∶1 000万中国海岸带地貌图、1∶1 000万中国近岸海域水文气象要素图、1∶1 000万中国海岸带地质资源分布图和1∶1 000万人类工程-经济活动强度图等5幅镶图。

同时,编制了《中国海岸带环境地质图(1∶400万)说明书》,主要反映了编图原则、编图内容、编图方法以及中国海岸带的环境地质分区特征。

5中国海岸带主要区域地质环境特征

(1) 中国海岸带地处欧亚板块、太平洋板块和印度洋板块的相互作用带,跨越了塔里木-华北和华南两大板块,发育了以NE和NNE向为主的一系列构造带,同时叠加了活动性较强、具有新生性的NW和EW向的活动断裂,形成了诸如辽河、华北、江淮、珠江三角洲等平原的沉降带和胶辽丘陵、浙闽粤等低山丘陵的隆起带,控制着中国海岸带地貌的基本格局。中国大陆东西地形差异和南北气候分带,是控制中国海岸带发育的宏观地质背景,也是影响中国海岸带稳定性的主要因素。

(2) 中国海岸带主要环境地质问题有活动断裂与地震,海岸侵蚀与港(河)口淤积,地面沉降、地裂缝、地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、软土等特殊类岩土体工程地质问题、地下水污染、海(咸)水入侵、海岸与近岸海底地质灾害等。其中,沿海和海区主要活动断裂有辽东断裂带、渤海断裂带、郯庐断裂带、苏北断裂带、南黄海断裂带、东南沿海断裂带、滨海断裂带、台湾断裂带等。主要地震带有台湾地震带、东南沿海地震带、郯城-庐江地震带、河北平原地震带、唐山-蓬莱地震带。除南海中部较为稳定外,其余海区均发生过多次强震。其中,营口-大连、唐山-天津、福州-汕头、台湾等地区为地壳相对不稳定区或不稳定性区,是地震多发区域;我国的海岸线约有70%的砂质海岸和大部分泥质潮滩受到侵蚀,侵蚀程度在长江以北重于长江以南,基本特征为海岸侵蚀呈上冲下淤普遍和具有普遍性、延续性且地域逐步扩大。其中,淤涨海岸主要分布在大河三角洲、北方淤泥质海岸和南方堆积型岬湾海岸的港湾内。侵蚀岸段的侵蚀速率在环渤海海岸一般小于5 m/a,在东南沿海海岸一般2~10 m/a;淤积海岸的淤积速率在环渤海海岸一般20~50 m/a。在东南沿海海岸淤积速率一般10~50 m/a;区内已有36 个地级以上城市发生地面沉降,占沿海地级以上城市64.3%,形成了长江三角洲、华北平原等地面沉降灾害严重区。沉降中心最大累计沉降量超过2 m的有上海、天津、无锡、沧州等城市;区内各沿海平原区普遍分布着软土等特殊类土体,环渤海湾陆区软土分布面积达3.7万km2,珠江三角洲分布面积7 969 km2;区内浅层地下水已不同程度受到污染,深层地下水质量总体较好;海水入侵主要分布在辽宁省沿海、河北秦皇岛沿岸、山东莱州湾、山东半岛沿岸河口、广西北海、海南新英湾与三亚等地区,面积约2 900 km2。自20世纪80年代以来,由于超采地下水,不同程度出现海水入侵加剧现象。

(3) 中国近岸海底分布着滑坡(塌)、泥流、浊流、浅层气、潮流沙脊、潮流冲刷槽、活动性沙丘、砂土液化层、水下软泥层、底辟、陡坎与陡坡、浅滩、水下三角洲、埋藏古河道、塌陷、暗礁、浅埋基岩等地质灾害或潜在灾害地质因素[12]。其中,地质灾害或潜在灾害地质因素较多、地质稳定性相对较差的海域有渤海及渤海海峡、南黄海南部、台湾海峡、广东海域内陆架中西部和琼州海峡等[1]。

6结语

总之,中国海岸带环境地质图在全面分析、系统总结我国海岸带环境地质调查研究成果的基础上,针对沿海地区国土综合开发规划和区域经济社会发展对海岸带地质环境保障的需求,深入研究海岸带国土开发面临的主要环境地质问题及其分布范围、影响因素、演化特征、危害程度以及发展趋势,并充分表达在图面上。尤其是采用遥感解译与野外实地验证,对全国海岸稳定性按1970—2000年和2000—2008年两个阶段进行了评价,划分出侵蚀岸段、淤积岸段和稳定岸段。按照自然地质条件与人类活动因素相结合、综合因素与主导因素相结合、重视与环境地质问题有关要素、相似性与差异性以及动态原则,把中国海岸带地质环境条件划分为海域和陆域两大环境地质区、20个亚区(其中陆域12个亚区,海域8个亚区),并对分区区域地质环境特征、条件进行了总结和评价。

这项环境地质基础成果为我国海岸带国土整治规划、区域经济社会发展、城市与港口建设布局和功能区划、重大工程规划建设、减灾防灾、海岸带综合管理等提供了区域性地学基础依据。为中国地调局规划、部署和实施海岸带环境地质调查评价工作提供了技术资料支持。同时也可为高等院校、科研院所的研究和教学提供重要的参考资料,也向社会公众提供了中国海岸带地质环境状况的科普信息。

[1]地质矿产部环境地质研究所. 中国环境地质分区图及说明书[M]. 北京:中国地图出版社,1992.

[2]中国及其毗邻地区地貌图编辑委员会, 中国科学院南京地理与湖泊研究所. 中国及其毗邻地区地貌图[M]. 北京:中国地图出版社,1993.

[3]邓起东.中国活动构造图[M]. 北京:地震出版社,2007.

[4]李广雪,杨子庚.刘勇,等.中国东部海域海底沉积物成因环境图及说明书[M]. 北京:科学出版社,2005.

[5]李元山.南海底质图[A];南海地质地球物理图集[C].广州:广东地图出版社,1987.

[6]刘锡清.中国海洋环境地质学[M]. 北京:海洋出版社,2006.

[7]李培英,杜军,刘乐军,等.中国海岸带灾害地质特征及评价[M]. 北京:海洋出版社,2007.

[8]许东禹,刘锡清,张训华,等.中国近海地质[M]. 北京:地质出版社,1997.

[9]郭炳火,黄振宗,李培英,等.中国近海及邻近海域海洋环境[M]. 北京: 海洋出版社,2004.

[10]李瑞敏,王祎萍,王轶,等.中国主要环境地质问题[M]. 北京:地质出版社,2007.

[11]杨齐青,孙晓明,杜东,等.中国海岸带环境地质编图研究[J]. 地质调查与研究,2012,35(4),288-292.

[12]李培英,杜军,刘乐军,等.中国海岸带灾害地质特征及评价[M]. 北京:海洋出版社,2007.

Introduction of Environmental Geological Mapping in China Coastal Zone

SUN Xiao-ming1, ZHANG Kai-jun2, YANG Qi-qing3, DU Dong3, FANG Cheng3

(1.CenterforHydrogeologyandEnvironmentalGeologySurvey,CGS,Baoding,Hebei071051,China; 2.ChinaGeologicalSurvey,

Beijing100037,China; 3.TianjinCenterofChinaGeologicalSurvey,CGS,Tianjin300170,China)

地质调查技术方法信息网中物化探技术方法库内容建设

孙跃1, 杨少平1, 袁桂琴1, 徐建宇1, 阮俊2, 肖兴平2

(1. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊065000;2. 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 河北 保定071000)

0引言

随着基础地质调查、矿产资源勘查、环境地质调查、海洋地质调查、水工环地质调查等工作的不断推进,特别是生态文明建设中环境地质工作的需求大增,相应的地质调查技术方法支撑有着大量的应用服务需求。

当前,使用信息技术推动地质调查技术方法的集成服务是现代地质调查工作发展中十分重要的一种手段。为了给我国地质调查工作提供快捷实用的技术指导,中国地质调查局建立了通用地质调查技术方法信息服务平台——“中国地质调查技术方法信息网”。该网站是面向全国地勘行业在建的地质矿产勘查技术方法信息服务类公益性信息服务平台。目前,工作平台已经建立,各类技术方法数据库框架已经形成,服务体系结构齐全,达到了试运行的条件。

“物化探技术方法库”是地质调查技术方法信息服务平台的有机组成部分。物化探方法技术库的构建,对地质行业非物化探专业技术人员了解物化探专业知识、正确选择物化探工作方法和技术,具有重要的参考价值;对公众了解和熟悉地质调查技术方法有一定的科普宣传推广作用;对汇集地质调查领域内的技术方法资料、充分利用技术方法专业信息、推动信息交流与共享,具有重要意义。

目前,“物化探技术方法库”基本上为空库,急需充实物化探专业技术内容。为此开展了“物化探技术方法库”建设工作,以期为服务平台运行提供可靠的物化探技术方法业务支撑。

1地质调查技术方法信息网简介

“中国地质调查技术方法信息网”①中国地质调查局水文地质环境地质调查中心.地质调查技术方法更新维护平台用户手册[R].河北保定:中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,2013.涉及6大领域:基础地质调查、矿产资源勘查、海洋地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查等。其服务类别包含技术方法、规程规范、典型案例、仪器设备、软件应用等。通过站内搜索,用户可方便、快捷地查找到需要的内容。设置的“计算模型”、“技术论坛”、“视频教程”、“科普宣传”、“成果展示”等模块,使公益服务类技术方法支撑作用进一步增强。该信息服务平台主界面见图1。

图1 信息服务平台主界面Fig.1 The main interface of the information service platform

该平台的总体目标是建立地质调查技术方法数据库,选取典型数值计算模型,示范建设在线计算服务,优化完善技术方法信息服务系统,建立地质调查技术方法数据更新维护体系,保证技术方法信息的可持续更新。

地质调查技术方法集成与服务系统是以功能模块展现的形式来满足用户的需求,服务系统平台提供以下主要功能:

(1) 提供地质调查技术方法目录列表服务,采用列表的方式提供技术方法的目录结构,列举各类技术方法资料的综合信息。

同时,建立完善的索引系统,使用户可方便、快捷的查询。

(2) 提供技术方法的应用服务。介绍各类技术方法及相关的典型案例、规程规范、仪器设备、软件应用等信息,作为系统平台最基础的服务需求。

(3) 提供数据检索和下载服务。无权限控制地满足用户检索、浏览和下载资料的需求。

(4) 提供数值模型在线计算服务。选择典型的数值计算模型,通过算法移植实现用户在线计算的需求。计算结果既可在线展现,也可下载到本地磁盘。

(5) 提供各类技术方法专业论坛服务,满足用户进行技术交流、专家答疑、信息反馈等需求。

(6) 提供一些适用的服务,如技术方法动态、专题专栏、科普宣传、图片赏析、用户订阅等。满足不同用户关注的服务需要。

(7) 提供用户管理功能。用户在登陆的时候需验证用户的名称和密码,系统平台根据用户的角色,分配相应的操作权限,以保证系统运行的安全。

(8) 提供数据管理功能。管理员可对所有类型的数据进行增加、修改、删除等操作;能够向网站动态地添加新的数据。

(9) 提供系统维护功能。由于系统硬件或软件的原因,可能会导致系统在运行过程中发生错误。本功能将保证系统在出错后能够迅速恢复正常。

2物化探技术方法库内容建设

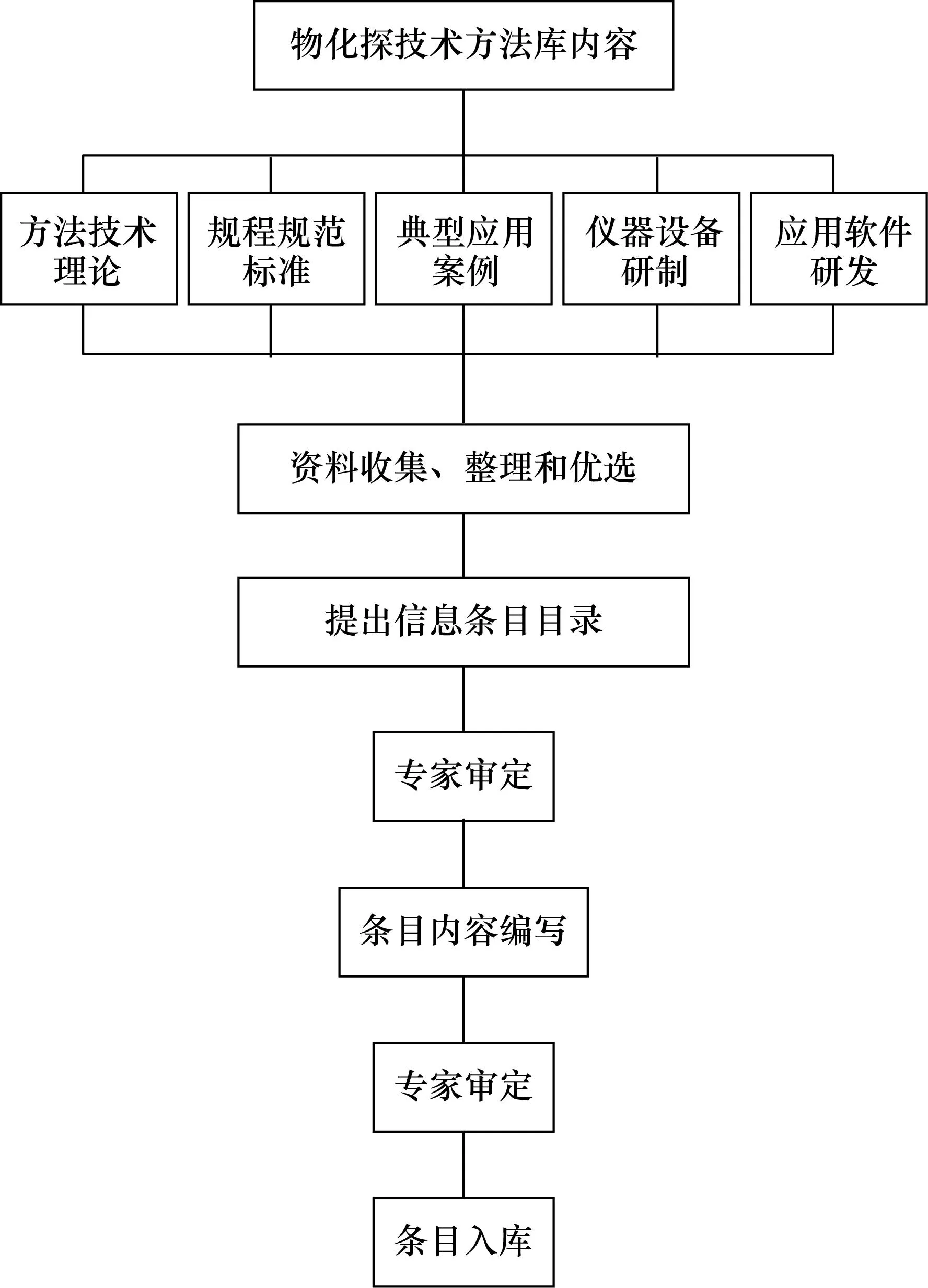

物化探技术方法库的内容包括方法理论、应用实例、规程规范、仪器设备、软件研发等5个方面,其内容建设流程示于图2。

图2 物化探方法技术库内容建设流程图Fig.2 Contents construction flow chart of geophysical-geochemical technical method library

2.1 资料收集

围绕物化探技术方法库涵盖的内容,通过论文、成果报告以及会议交流等形式,开展资料收集,收集到的原始资料保留全部记录信息并注明出处,以利今后查询。

2.2 方法分类和整理

物化探技术方法分类主要依据物化探技术方法特点,分别按照工作程度、观测方式、使用技术和应用领域进行归类。

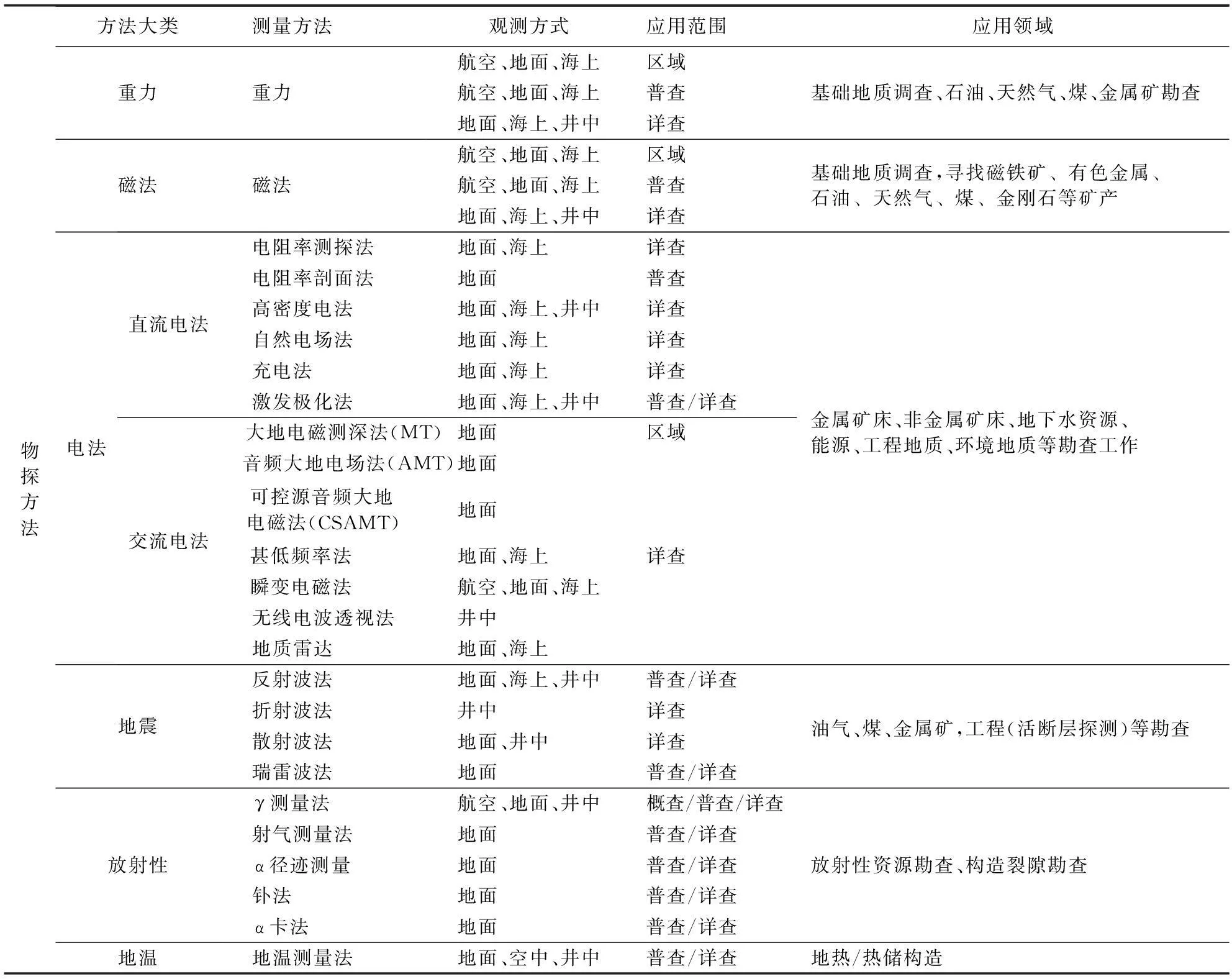

将每一大类方法划分为多级子类,每一大类及子类均对应相关的知识内容。如物探方法划分为重力、磁法、电法、地震、放射性和地温6大类25种主要方法。各大类方法均涵盖“利用参数”、“基本原理”、“应用范围”、“分类”4大块知识内容,某些大类方法下面又分为若干个子类,子类涵盖“优势”、“适用条件”、“局限性”3块知识内容。

物化探方法分类框架既要全面涵盖物化探勘查领域在用的主要方法,又要尽可能做到分类明确。

2.2.1物探方法分类

我国的物探方法经过半个多世纪的发展,已形成一个比较完整的庞大理论、方法与技术体系。根据所测量对象物理性质的不同进行分类,共分出重力、磁法、电法、地震、放射性和地温6大类,主要包括25种方法。物探方法分类结果列于表1中。

2.2.2化探方法分类

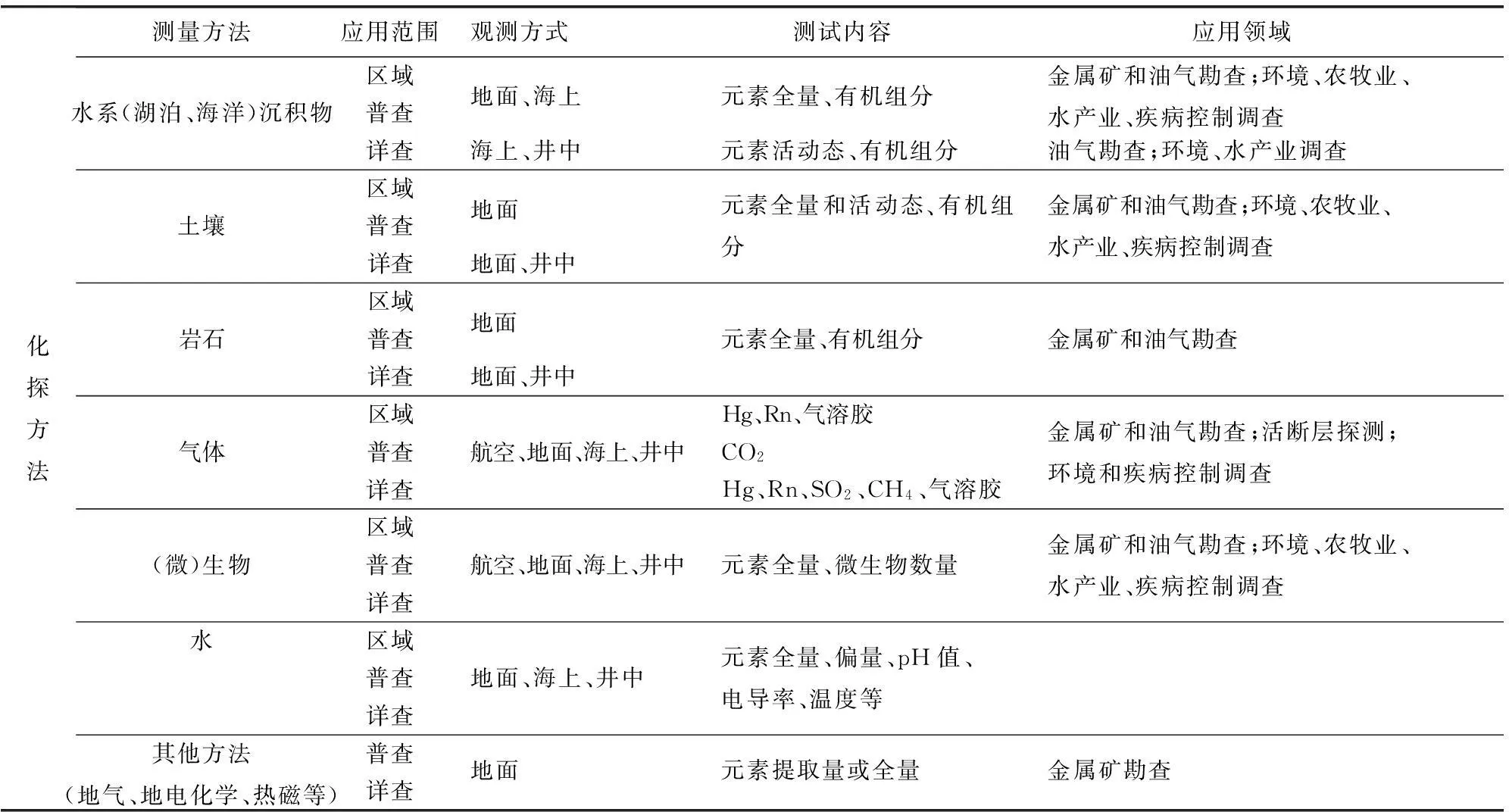

经过60多年的发展,我国的化探方法已经形成了比较完善的基础理论、方法与技术体系。根据所采集样品介质的不同,化探方法技术分为沉积物、土壤、岩石、气体、水、生物和其他等7大类16种主要方法,化探方法分类结果列于表2中。

2.3 技术方法入库内容

物探、化探技术方法入库内容主要包括技术方法利用参数、基本原理、应用范围、适用条件、方法优势、方法局限性等方面。按照统一的格式,编写出每一种物化探方法的简介。

2.3.1物探

物探方法种类繁多,根据所利用的岩石物理性质的不同,已形成了重力、磁法、电(电磁)法、地震(含声波)、放射性、地温等方法技术;按照工作空间位置的不同,物探又划分为航空物探、地面物探、海洋物探、地下物探4大类;按照勘查对象,可划分为金属与非金属、石油与天然气、煤、水文、工程与环境(地质灾害、地下水污染)等类别。以重力法为例说明物探技术方法的入库内容。

重力法的入库内容包括下列8项。[1]

(1)利用参数

表 1 物探方法分类简表Table 1 The summary table of geophysical methods classification

表 2 化探方法分类简表Table 2 The summary table of geochemical methods classification

地下岩(矿)石的密度(σ)。

(2)基本原理

利用地下物质密度分布的差异所引起的重力微小变化,来达到研究构造和寻找各种矿产资源的目的。

(3)应用范围

重力法可应用于油气、煤炭、金属非金属矿及地下水勘查和区域、海洋、深部及环境调查等领域。研究地球深部构造和区域地质构造;圈定与围岩有明显密度差异的隐伏岩体或岩层,追索两侧岩石密度有明显差异的断裂,进行覆盖区基岩地质、构造填图;寻找石油、天然气或煤等有远景的盆地;在水文及工程地质方面,研究浮土下基岩起伏、有无断裂及空洞等。

(4)适用条件

探测地质体与围岩有明显密度差异、探测对象规模与埋深比要足够大。

(5)优势

根据密度体异常,探测矿山地下采空区边界、推测有一定规模的断裂。

(6)局限性

地形校正、背景场校正复杂。

(7)分类

1) 区域重力调查:基础性地球物理勘查,以研究区域地质构造、圈定岩体为主要目的。

2) 重力调查(普查):基础性地球物理勘查,研究地质构造、隐伏岩体和寻找矿产资源。

3) 大比例尺重力勘查(详查):是指工作比例尺从1∶25 000到1∶500,总精度不低于0.2×10-5m/s2的重力勘查研究。

(8)测量方法

利用重力仪器,按照一定测网,逐点测定重力数值。进行地形改正以后,用于研究地质问题。

2.3.2化探

化探方法种类繁多,根据所采集样品介质的不同,已形成了岩石测量、土壤测量、水系沉积物测量、水化学测量、气体测量、生物测量等技术方法门类;按照工作空间位置的不同,化探又划分为航空化探、地面化探、海洋化探三大类,目前主要开展的是地面化探;按照勘查对象的不同,可划分为金属矿、石油与天然气、生态环境(包括土地质量评价)化探。

目前,基本上形成了资源、环境并重的地球化学勘查和调查工作格局,对国计民生的宏观决策产生了越来越大的影响。

以水系沉积物测量方法为例说明化探技术方法的入库内容。

水系沉积物测量[2]的入库内容包括下列4项。

(1)概念

水系沉积物测量原称分散流找矿法。这种方法是沿着地表水道,系统地采集水系沉积物样品,测定其中微量元素的含量或其他地球化学特征,发现与矿化有关的地球化学异常并向上游追踪异常源,寻找矿床产出位置。

(2)研究对象

河流底积物。

(3)应用范围和条件

1) 广泛应用于寻找有色金属、稀有金属、贵金属及某些非金属矿床,在寻找Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Mn、V、Cr、Sb、Hg、W、Sn、Mo、Be、Au、Ag、P、B、Nb、Ta、Rb等矿种方面效果显著。

2) 主要应用在区域地质调查和矿产普查阶段。

3) 应用的自然景观条件是水系发育的山区和丘陵区。

(4)优势

水系沉积物地球化学测量是一种效率很高的地球化学普查找矿方法,也是全国区域化探扫面的主要方法。可以根据少数采样点上的资料,了解广大汇水盆地面积内的地质矿产情况。

水系沉积物测量发现的化学元素分布特征,不仅可以达到找矿的目的,同时也能为林业、畜牧业、地方病防治和环境保护提供基础地球化学资料。

2.4 方法信息整理编写

在方法分类的基础上,按照当前地质调查中物化探方法技术应用现状和新方法新技术研究成果,提出需要编写的方法技术条目。经过物化探专家研讨、论证,确定方法技术编写条目。

按照确定的编写条目,组织物化探技术人员逐项编写入库信息。

3信息入库

在完成物探、化探方法技术相关信息条目编写的基础上,开展入库条目的筛选和入库准备工作。

3.1 物化探信息入库准备

入库信息筛选原则:由于收集到的物化探技术方法信息非常丰富,信息载体多种多样,信息标准、格式很难统一。因此,必须优选关键、重要的信息资料,保证所提供信息资料的质量,确保物化探技术方法信息的准确性和完整性。物化探技术方法入库信息优选主要遵循以下原则①:

3.1.1重要性原则

所采集的物化探技术在地质调查、矿产勘查、水工环等诸多领域正在应用或将要推广应用。

3.1.2准确性原则

所采集的物化探技术信息内容必须具有物化探业内公认、没有歧义、用词确切、数据准确、推论有据、结论经过验证可靠的特质。在信息报送、采集、编辑、审核、发布的流程中,对每条入库信息从内容、标题、文字语句等层层审核把关,杜绝谬误。

3.1.3时效性原则

所采集的物化探技术信息属于及时信息,是当前正在普遍使用的物化探技术方法;或有一定研究基础、公认有推广前景、将要在地质调查中推广使用的物化探新技术新方法。对已经过时的某些物化探技术方法不再入选。

3.1.4全面性原则

所采集的物化探技术方法信息尽可能全面,从载体上覆盖专著、期刊、会议论文集以及其他文献信息;从内容上包括技术方法、规程规范和典型案例等。除正文文字内容外,尽可能包括:图、表、附件、作者、参考文献等。

3.1.5系统性/逻辑性原则

物化探技术方法信息资料的采集整理和加工必须循序、系统、连贯地进行。不能出现逻辑矛盾,全文具有一致性和协调性。将各个小系统的特性放到大系统的整体中去权衡,以整体系统的总目标来协调各个小系统的目标。

选择信息时,一般选择到四级信息。如:物探方法为一级信息,磁法为二级信息,航磁为三级信息,高精度航磁为四级信息。编排时按照一定格式体现这种系统性和逻辑性。

3.1.6可比性原则

所采集的物化探技术方法信息要具有可比性。按照特定的指标系统将方法加以比较,以达到做出正确筛选评价的目的。一般不选择不具有可比性的物化探技术方法信息。

3.1.7独立性原则

所选择的词目或物化探技术方法信息资料必须是独立的,并且必须说明其关联性(列出词目表)。

设立词目的3个条件:一是一个独立主题或已形成的固定概念;二是能够用准确的、人们习惯的易于理解的词或词组来标引;三是适于读者快速寻检查阅。

3.1.8客观性原则

按照客观条件而非主观标准筛选物化探技术方法信息。做到内容真实,数字准确,资料可靠。一般不含摘编者的意见建议。

3.1.9简洁性原则

词目简明、扼要、准确。在准确的基础上要言不繁,不使用含混不清、易生歧义的文字叙述。一般而言,每个词条字数在200~300字,最长不超过400字。尽量用准确易懂的表述方式,阐明主要信息的主要特征和意义,必要时用图形来表达。要有当前的专业深度,但要专而不艰深晦涩,要使非物化探专业读者能懂,或经过学习能懂。对于难懂的词要深入浅出,给出必要的解释。

3.1.10动态性原则

现代物化探技术方法发展迅速,需要根据现状对重要信息进行及时的修正或更新。

3.2 入库资料筛选结果

按照上述入库信息筛选原则,对收集到的物化探资料进行筛选。对于入选的物化探方法技术,经相关专家审定,编制物化探服务产品入库条目登记表。

截至目前,初步提出入库信息条目208条,涉及方法技术、规程规范、典型案例、仪器设备、软件应用等5部分内容。

4结语

初步建立的物化探技术方法框架中,物探方法归纳为重力、磁法、电法、地震、放射性和地温6大类25种主要方法,化探方法归纳为沉积物、土壤、岩石、气体、水、生物和其他等7大类16种主要方法。对每种方法技术均作了概要性的简介,编制入库信息条目208条,为地质调查技术方法信息服务平台物化探方法技术系统开通和运行奠定了初步基础。

今后,随着物化探技术的发展和服务平台日趋完善的需求,物化探技术方法库内容将持续不断地进行充实、更新,以期持续不断地提高地质调查工作中物化探技术方法应用的水平。

[1]曾华霖. 重力场与重力勘探[M].北京:地质出版社,2005:4-7.

[2]杨小峰,刘长垠,张泰然,等.地球化学找矿方法[M].北京:地质出版社,2007:69-72.

《中国地质调查》(双月刊)征稿简则

《中国地质调查》是国家新闻出版广电总局批准的,由国土资源部主管,中国地质图书馆创办的综合性学术期刊。国际标准刊号:ISSN2095-8706,国内统一刊号:CN10-1260/P。本刊以刊载地质调查重要理论和技术研究成果,介绍地质调查领域新发现和地质调查工作部署、阶段性进展及科学数据,探讨地质学理论认识和技术方法创新,搭建地质学研究和地质调查成果交流平台为宗旨,是反映中国地质调查和研究成果及国内外地学资讯动态的重要载体。

本刊已于2014年10月正式发刊,欢迎广大地质工作者来稿。

栏目介绍

《中国地质调查》在栏目设置有地调纵横、项目成果通讯、地学研究、成果研究、理论摘报、特别策划六个,栏目特色与内容划分如下:

1.地调纵横:介绍国内外基础地质、矿产地质、水工环地质调查进程中的新进展、新发现、新动态及相关综述。

2.项目成果通讯:以通讯的形式介绍项目取得的主要成果、阶段性进展、主要工作部署、阶段性科学数据,供社会查找资料、成果查新使用。

3.地学研究:刊载地质调查中形成的重要理论认识、技术创新性论文。

4.成果研究:主要刊登涉及调查成果基本问题及其管理方面的原创性论文。

5.理论摘报:针对地质调查取得的最近发表的重要理论、技术研究成果进行介绍。

6.特别策划:针对地质调查取得的重大成果进行系统介绍,不定期设置。

来稿要求

投稿方式:所有来稿均请至我们的投稿平台发布:http://zgdzdc.cgl.org.cn/ch/index.aspx,原投稿邮箱zgdzdc@cgl.org.cn已停止稿件收取。来稿请留联系地址、邮政编码、电话、传真号或E-mail地址,编辑部将在收到来稿后的3个月内答复您是否录用,如3个月后仍未接到本刊录用通知或说明,可另行投稿。请勿一稿多投。

文章要求:论点明确、逻辑严密、层次分明、数据可靠、文字流畅。不得包含任何涉密内容,如有违反,责任由作者自行承担。标题20字以内(中、英文)、关键词8个以内,并附500字以内的摘要和200字以内作者简介。文中外国人名和组织机构须依照国家标准译成中文,并注明原文全文。

篇幅要求:来稿以7000字以内为佳,为扩大信息量,本刊提倡撰写短文,欢迎提供照片和图表。

版权说明:所有来稿默认全体作者同意将文稿的复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权、汇编权等权利在全世界范围内转让给本刊。本刊除具有印刷版外,还具有光盘版和网络版等电子版本,不愿将自己的文章以光盘版和网络版形式发表者,请投他刊。稿件文责自负,编辑部有权对来稿进行文字和技术性删改,对实质性内容的修改,则应征得作者同意。来稿发表后,本刊酌付稿酬,并赠送2本样刊。

《中国地质调查》编辑部地址

北京市海淀区学院路29号

邮政编码:100083

电话:(010)66554762

传真:(010)66554747

E-mail:zgdzdc@cgl.org.cn

网址:http://zgdzdc.cgl.org.cn/ch/index.aspx

《中国地质调查》稿件编写格式须知

1 论文题目:文题是文章最重要的信息点,最易引起读者的注意,要简明扼要、概括主题,一般不超过20个字。中、英文对照。

2 论文作者:只列出主要参加者,一般不超过6人。多单位作者时,分别按单位用1、2、3……序号在作者姓名后右上角标注。中、英文对照。在稿件审查、编辑、出版过程中,编辑部一般只与第一作者联系,必要时可注明通信作者。

3 作者单位:写明作者单位全称、所在省区市城镇名、邮政编码。中、英文对照。多个单位时用1、2、3……序号依序列出单位。

6 首页脚注:①注明论文成果所属项目的类别[基金项目(国家和省部级各类基金项目)、地调项目(中国地质调查局所属项目)、科研项目(其它项目)]及项目(或课题)的名称和编号。②写明第一作者简介:姓名、出生年份、性别、学位、职称、目前从事的工作、E-mail地址。

7 正文编写:

(1)标题序号:正文的引言或概述部分不设序号和标题。各级标题序号均用阿拉伯数字依次连续编写,例如:1、1.1、1.1.1、1.1.2……1.2、1.2.1、1.2.2……2、2.1、2.1.1……四级以下不设专门序号和标题,可用(1)、①等划分层次。

(2)量和单位:使用国家法定计量单位(GB 3100-3002)。量符号一般用斜体外文字母,单位符号一般用正体外文字母。要注意符号的文种、大小写、正斜体、上下角标、组合规则等。

(3)测试数据:插图、表格中的测试数据,要注明测试者、方法、仪器设备名称、实验条件、精度、误差范围、年份等。

(1)专著:[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标志].出版地:出版者,出版年:起止页码.

[1]陈毓川,黄民智,徐珏,等.大厂锡矿地质[M].北京:地质出版社,1993:350-361.

[2]Yin A, Harrison M. The tectonic evolution of Asia[M]. Cambridge: Cam.University Press, 1996: 442-484.

(2)期刊文章:[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标志].载文期刊名称,出版年,卷次(期次):起止页码.

[3]殷跃平,张永双,伍法权,等.汶川地震地质灾害调查成果与展望[J].中国地质调查,2014,1(1):1-9.

9 其他:更多详细内容,请见我刊网页(http://zgdzdc.cgl.org.cn/ch/index.aspx)之“投稿指南”栏。

The Contents Construction of Geophysical-Geochemical Technical Method Library of China Geological Survey Technology Information

SUN Yue1,YANG Shao-ping1,YUAN Gui-qin1,XU Jian-yu1,RUAN Jun2, XIAO Xing-ping2

(1.InstituteofGeophysicalandGeochemicalExploration,CAGS,Langfang,Hebei065000,China;2.CenterforHydrogeologyandEnvironmentalGeologySurvey,CGS,Baoding,Hebei071000,China)

作者简介:符宏斌(1982—), 男, 在读博士, 工程师, 主要从事区域地质和油气地质调查工作。Email:fuhongbins@163.com。 孙晓明(1960—), 男, 教授级高级工程师, 主要从事水文地质工程地质和环境地质调查研究工作。Email:tjxiaoming@126.com。 孙跃(1984—), 女, 硕士, 工程师, 主要从事勘查地球化学方法技术研究工作。 Email: sunyue@igge.cn。

基金项目:中国地质调查“羌塘盆地重点区块地质-地球物理调查与井位论证(编号:1212011221109 1212011221110)”项目资助。 中国地质调查“中国海岸带环境地质图(1∶4 000 000)编制(编号:1212010741504)”项目资助。 中国地质调查“地质调查技术方法集成与服务系统建设(编号:1212011120431)”项目资助。

收稿日期:2014-12-08; 改回日期: 2015-01-23。 2015-03-15; 改回日期: 2015-04-12。 2014-11-26; 改回日期: 2015-01-28。

中图分类号:P618.13 P748 P628+.4

文献标志码:A A A

文章编号:2095-8706(2015)05-0045-07 2095-8706(2015)05-0052-04 2095-8706(2015)05-0056-07