新常态、新绿建

——中国绿色建筑的现状与发展前景①

2015-02-21仇保兴QIUBaoxing

仇保兴 / QIU Baoxing

新常态、新绿建

——中国绿色建筑的现状与发展前景①

仇保兴 / QIU Baoxing

1 引言

绿色建筑在我国虽然起步仅10年,但由于其节能减排的潜力超越了建筑业本身,可以从建筑全生命周期来实现资源能源的大幅度节约,故正处于方兴未艾的状态。我国绿色建筑的发展前景之一是可以让民众感知的绿色技术;发展前景之二是互联网+绿色建筑;发展前景之三是更生态友好、更人性化的绿色建筑。

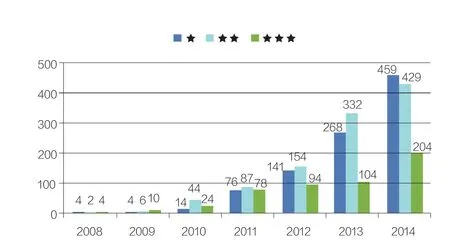

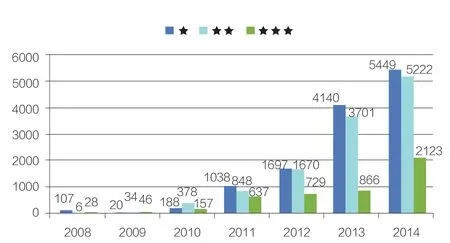

近年来,我国绿色建筑的数量增长很快,尤其是中高等级的三星级和二星级绿色建筑项目的增长幅度超过上年度1倍,2014年新建绿色建筑面积已经达到1亿多m2,如果将大量按绿色建筑标准设计但未评星级的保障房项目计算在内,2014年建成或设计的绿色建筑的数量和面积则比2013年多出1倍还多(图1、2)。

2 2014年我国绿色建筑发展大事记

在过去的2014年,我国绿色建筑行业发生了一系列有影响力的大事件。

3月16日,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,规定2020年50%新建建筑要达到绿色建筑标准。

3月26日,《绿色建筑评价标准(香港版)》修编专家组成立会暨第一次工作会议在北京召开,标志着《绿色建筑评价标准(香港版)》修编工作正式启动。中国绿色建筑与节能(香港)委员会与中国绿色建筑与节能(澳门)协会筹备组签订合作协议,为共同推动港澳特区的绿色建筑发展奠定了基础。

4月15日,住房和城乡建设部发布国家标准《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014),自2015年1月1日起开始实施。

5月15日,国务院办公厅印发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(国办发〔2014〕23号),要求深入开展绿色建筑行动,到2015年城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20%,新增绿色建筑3亿m2。

图1 2008~2014绿色建筑数量(单位:个)

图2 2008~2014绿色建筑面积(单位:万m2)

5月21日,住房和城乡建设部、工业和信息化部联合印发《绿色建材评价标识管理办法》(建科〔2014〕75号),正式启动我国

绿色建材评价标识管理工作。

6月4日,住房和城乡建设部、教育部联合印发《节约型校园节能监管体系建设示范项目验收管理办法(试行)》(建科〔2014〕85号)。

6月5日,中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会发布学会标准《绿色建筑检测技术标准》(CSUS/GBC 05-2014),自2014年7月1日起实施。

6月7日,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》(国办发〔2014〕31号)。规定到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,要求建设领域实施绿色建筑行动计划。

9月16日,住房和城乡建设部印发《可再生能源建筑应用示范市县验收评估办法》(建科〔2014〕138号)。

10月15日,住房和城乡建设部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅及国家机关事务管理局办公室联合发布《关于在政府公益性建筑及大型公共建筑建设中全面推进绿色建筑行动的通知》(建办科〔2014〕39号)。

3 绿色建筑未来的发展前景

3.1 发展前景之一:民众可以感知的绿色建筑

现阶段,我国绿色建筑的发展处于瓶颈期,下一步工作的关键是绿色建筑的大众化和普及化推广(图3),让人民群众知道什么是绿色建筑,以及绿色建筑会带来什么好处,等等。

开展绿色建筑的普及推广工作有很多创新的方法。

(1)开发、推广能够让人民群众认知、熟悉、监测、评价绿色建筑的手机软件,不仅可以普及绿色建筑知识,而且可借此激发住宅需求者和拥有者践行行为节能(图4)。

(2)把宣传推广的重点放在绿色建筑给人民群众带来的实际利益方面,比如节能减排的经济性。经过测算,绿色建筑的新增成本3~7年内就能够收回,按照建筑寿命50年计算,居住者和拥有者平均可以享有45年的净得利期。更重要的是,绿色建筑会给居住者带来善待环境、健康舒适等心理和生理价值的认可(图5)。

(3)绿色建筑在设计中要注重性能的可视化。随着IT技术的发展,可以让绿色建筑设计实现可视化和可比化(图6、7)。试想,在未来的每一天,当我们一打开手机、一起床或者一出门就在社区的一个小电子屏幕上看到自己家住宅的节能、节水、雨水利用、空气质量是处在同类建筑的第几位?有哪些改进余地?研究表明,仅仅是节能、节水的可视性,就可将节约程度提升15%以上。

(4)绿色建筑的物业管理将成为一个新兴的庞大产业。这个新兴产业着重于建筑的可再生能源利用、雨水收集、中水回用、垃圾分类回用等方面。

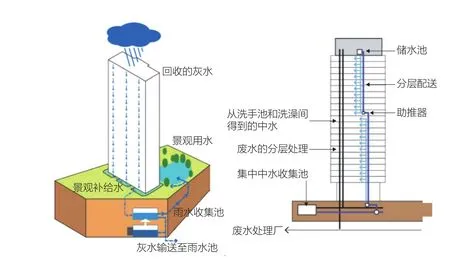

以上4个方面一般不为只熟悉清洁与安保的传统物业管理者所熟知,但却蕴含着巨大的市场机会。例如,通过雨水收集和中水回用,使其在建筑内部循环利用,即可实现节水35%以上。经过初步测算,如果北京市2/3的建筑都能够实现雨水收集、中水回用,就可以节省超过南水北调的供水量(图8)。同时,良好的绿色物业管理还可以激励人民群众积极参与到绿色建筑的设计、管理和改造过程中。

3.2 发展前景之二:互联网与绿色建筑相融合的“互联网+绿色建筑”

图3 2010年上海世博会“城市最佳实践区”英国伦敦馆

图4 绿色建筑智能评价App“绿星宝”中“绿天候模块”提供气象信息分析图表

图5 宜居的绿色建筑室内环境

图6 绿色建筑可视化界面

图7 绿色建筑可比化界面

(1)设计互联网化。目前,我国引进或自主研发的建筑节能软件数量庞杂,但缺少对其进行整合的云计算平台软件。今后不仅要注重利用云平台进行整合,同时要在建筑新部件、绿色建材、新

型材料、新工艺、管理营运新模式等方面大量应用数据化和网络化新技术。

(2)新部品、新部件、绿色建材、新型材料、新工艺互联网化。通过互联网,设计师们可以方便地找到各种各样符合当地气候条件或国家标准的新材料、新工艺和新技术,当前新型建筑材料已经发展到一个革命性的新阶段。几乎每天都有多种新型建筑材料涌现出来,许多新型的建筑材料不仅安全性、防腐性、隔热性非常优异,还能够吸附有害的气体,甚至能够释放出有益于人们身体健康的气体。这些新材料通过互联网可以迅速地在建筑中得到应用。仅新型玻璃一项就处于革命的前端,不仅种类繁多,而且性能优异,能实现高强度、隔热、保温、自动调节光线、冬季与夏季性能反差,等等,甚至有些玻璃还可以产能、储能。

(3)标识管理互联网化。中国城市科学研究会将在本届绿建大会后的两个月内推出绿色建筑标识申请咨询监测评估的网络系统,而且提供免费软件,实现标识申请评估管理咨询监管网上一体化和便捷化,进一步降低绿色建筑的咨询评估成本。

(4)施工互联网化。类似于日本丰田公司发明的准时制生产系统(Just In Time,JIT),未来的绿色建筑施工就像建造汽车一样实现产业化,整个过程由互联网进行严格监管,各部件、部品生产商与物流系统、施工现场、监理等“无缝”联结,使整个系统达到零库存、低污染、高质量和低成本,这是绿色建筑施工发展的必然方向(图9)。

(5)运营互联网化。首先要引进物联网的概念,即只要安装了相应的传感器,通过个人的智能手机就可方便地实现建筑的节能、节水或家电的遥控。

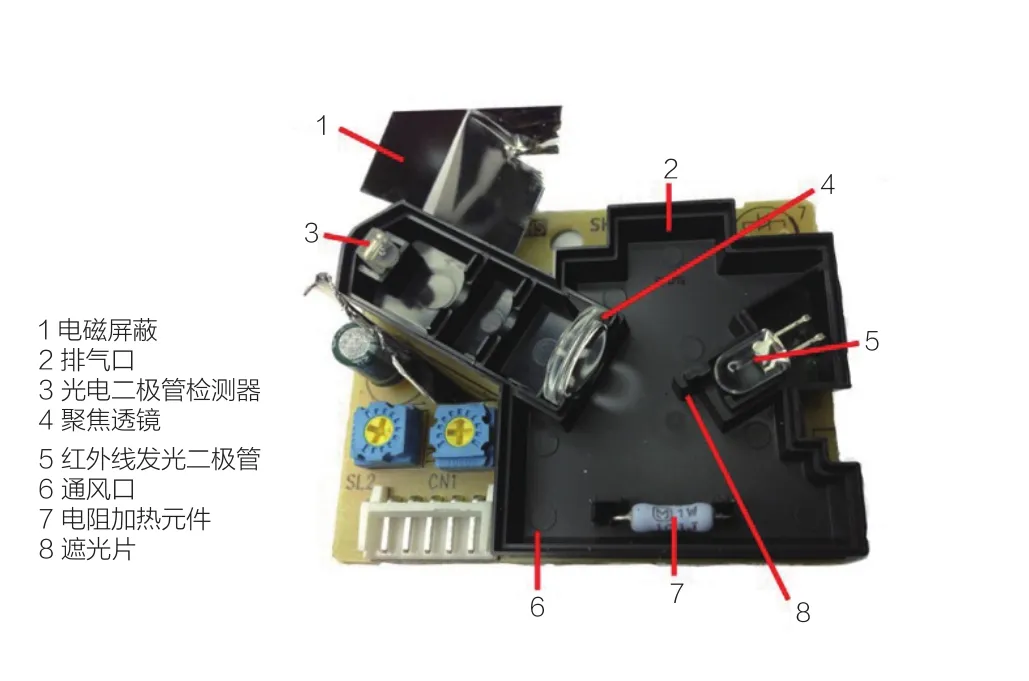

通过传感器,有关室内空气质量的PM2.5、挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOC)、CO2浓度、湿度、温度等5项数据均可测量(图10~12)。一个传感器的成本只有40美元,如果把这个传感器与互联网相结合,由互联网的云计算平台进行统一校准,精度会大大提高。通过这样的系统感知,每个人都可以通过智能手机对自己的住宅进行监测和操控。微软公司全球副总裁奥兰多 ·阿亚拉(Orlando Ayala)先生也出席了第十一届国际绿色建筑与建筑节能大会的主论坛,微软公司的创始人比尔盖茨先生早就已经运用互联网技术实现了对建筑运营的远距离掌控,随着IT技术的普及和成本的迅速下降,我们每一个人都可以像比尔盖茨先生那样,远距离掌控自己的住宅性能,而且成本极其低廉。

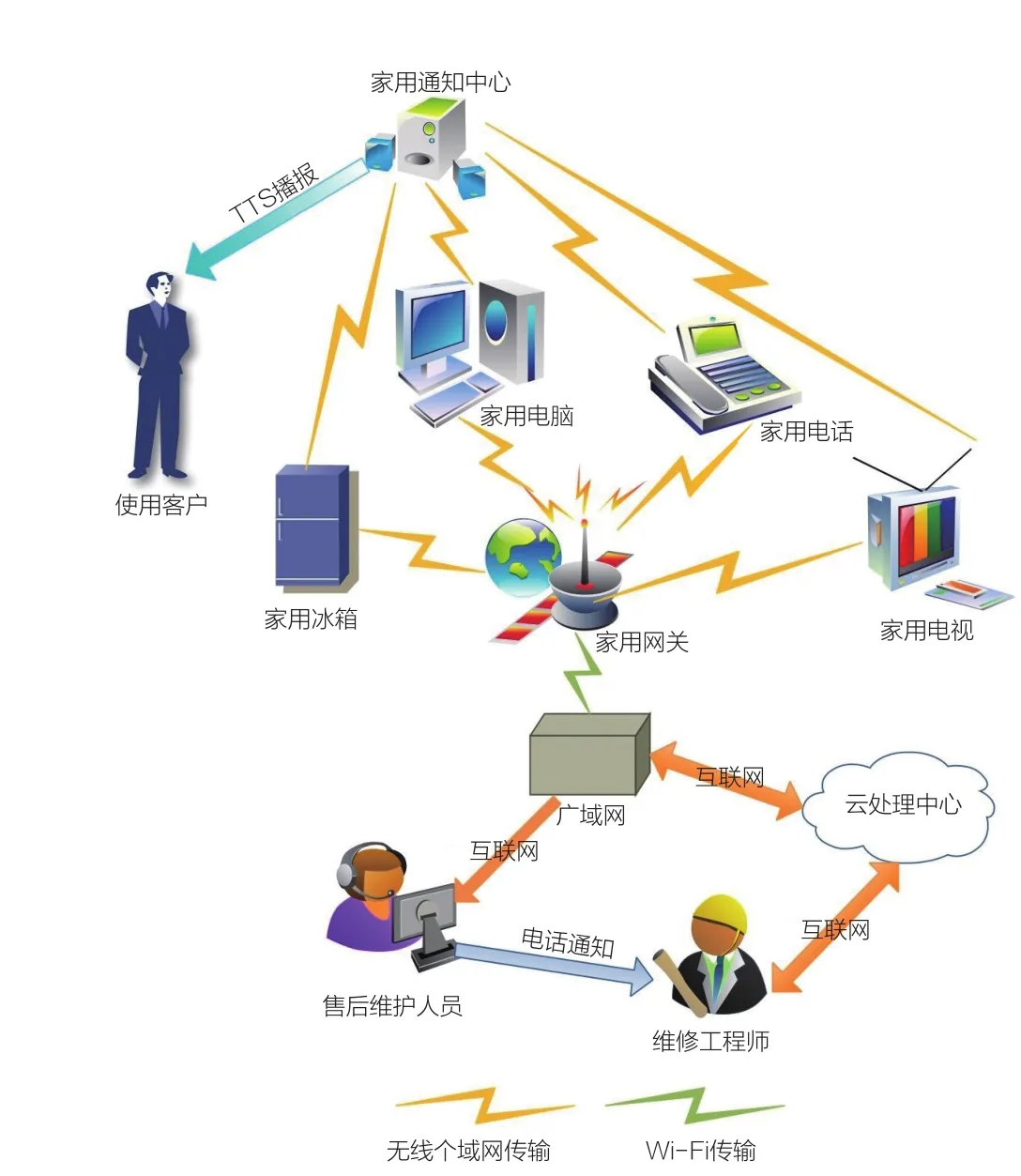

(6)运行标识管理互联网化。未来,要给每一栋绿色建筑装一个智能芯片,这个芯片包括前文提及的集成传感器及其相关的软件,并将其联接到云端,便于定时收集电耗、燃气、供暖等能耗数据,同时还要及时运算、比较并发布警示,再加上安全保卫功能,就可以为用户提供周到的服务。在不久的将来,国家绿色建筑质量监督检验中心可利用该系统及物联网、大数据等技术手段定期为用户提供分析、诊断、反馈、改进等服务信息,这在物联网时代已不是梦想,而且可以不断降低成本(图13)。

图8 建筑雨水收集再利用和中水回用示意

图9 模块化建筑搭建施工现场

图10 污染颗粒物浓度监测设备DustDuinos

图11 小蛋智能空气净化器

图12 集成传感器(来源:http://publiclab.org)

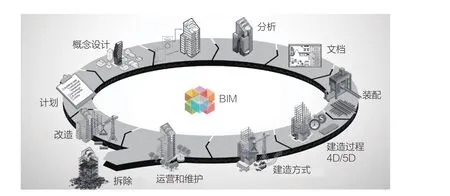

未来,首先要把绿色建筑设计互联网化,由用户与设计师合作来精心设计自己的家园;然后通过众多软件(例如BIM),实现对绿色建筑的设计、施工、调试、运行全过程的监督和用户参与。这还远远不够,未来还需要更多的像BIM这样更全面、更精细化、也更加开源的软件,这些软件的普及应用可以实现不同气候区、不同条件下的绿色建筑自适应调节。总之,在不久的将来,每个用户都可以通过手机终端掌握所处环境的空气质量和住宅的性能(图14、15)。

3.3 发展前景之三:建造更加生态友好、更人性化的绿色建筑

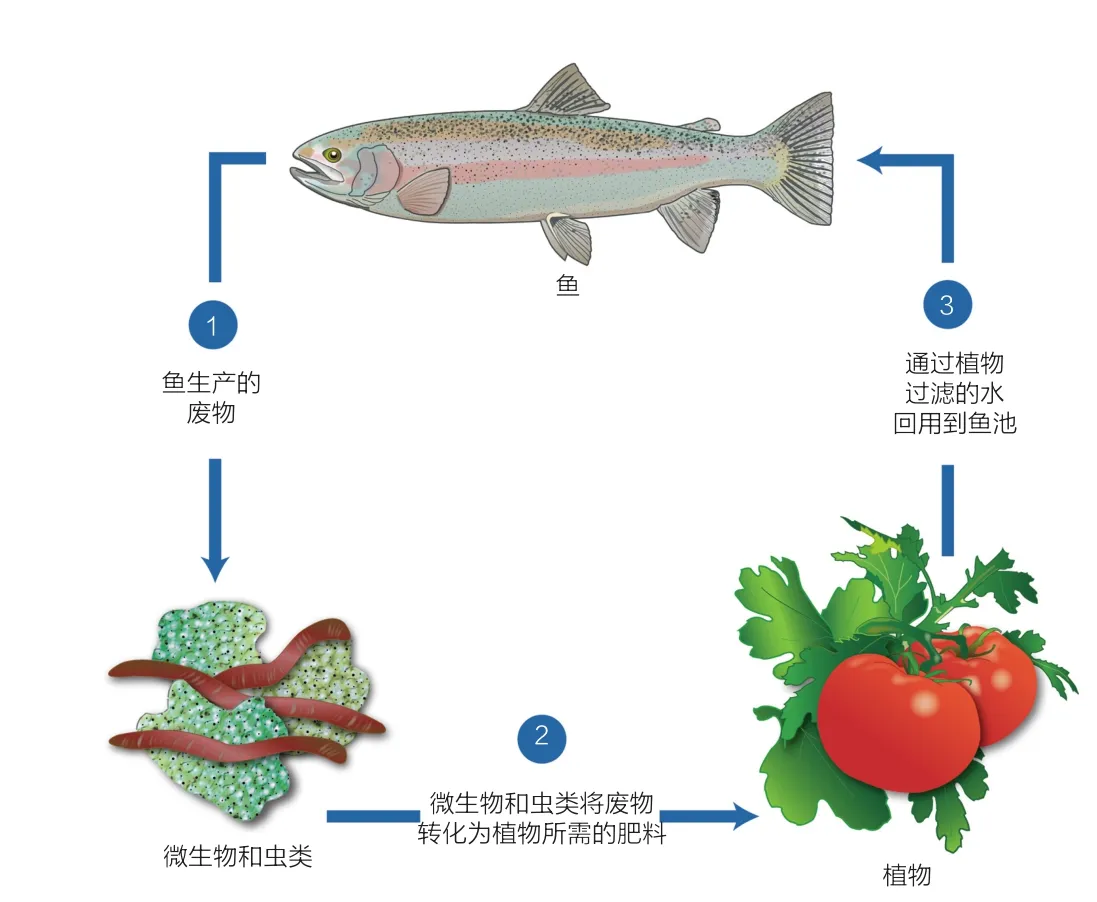

诺贝尔奖得主理查德 · 斯莫利(Richard Smalley)逝世前曾列出了人类未来50年所面临的十大挑战问题。按照重要程度进行排序,分别是能源、水、食品、环境、贫穷、恐怖主义、战争、疾病、教育,最后是民主与人口。如果把绿色建筑做到更加人性化和更加环保,创造出鱼菜共生(Aquaponics)的循环模式,就可以全部或者部分解决上述前5位和第8位的问题(图16、17)。

图13 物联网系统方案示意

图14 基于BIM实现项目全生命周期信息传递(来源:http://sightline-group.com)

图15 基于新国标的“绿星宝”App终端界面

图16 鱼菜共生系统示意(来源:http://www.obao.com.cn)

图17 鱼菜共生系统循环模式(来源:http://theaquaponicsource.com)

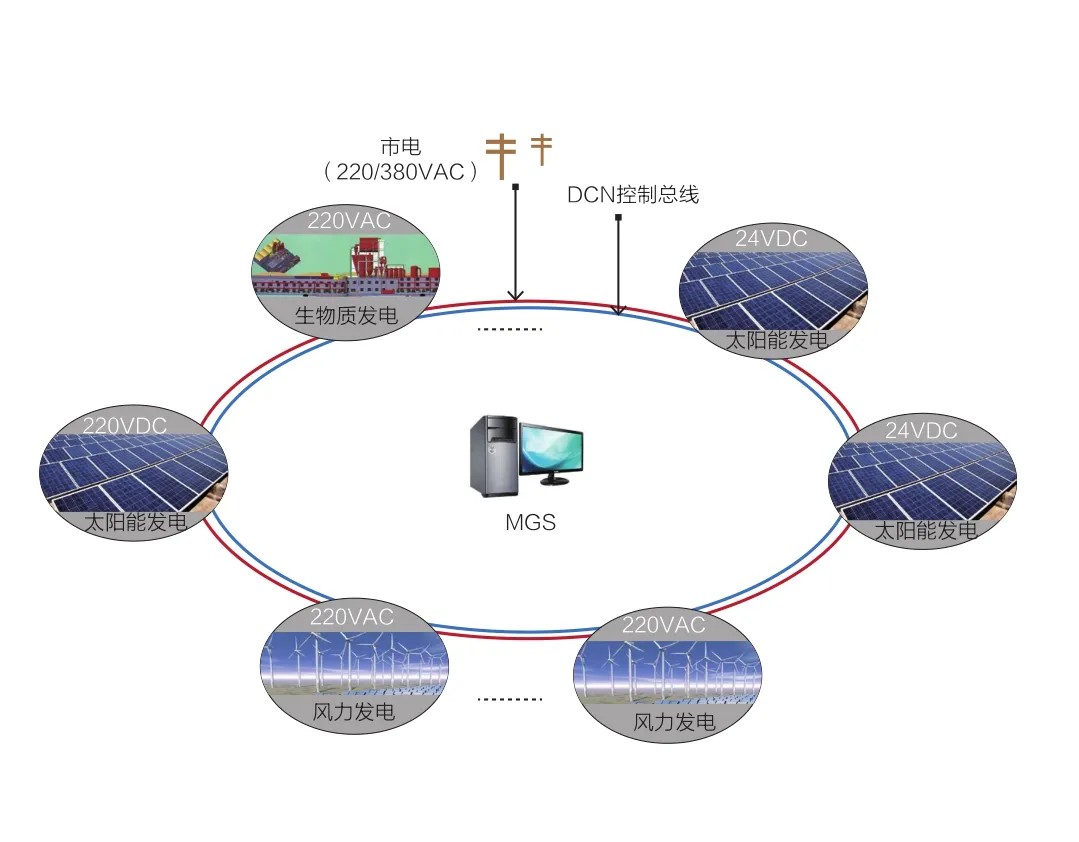

图18 微电网系统示意

图19 建筑与植物的结合(来源:http://www.360doc.com)

图20 米兰摩天大楼垂直绿化

绿色建筑已经延伸出新的理念,在建筑中利用余能、余水,以及建筑所产生的垃圾,做到与动植物共生,由此产生一种新的模仿大自然的微循环系统。例如,在室内培养植物和果蔬,可利用室内绿植调节空气的温湿度,同时又可以通过室内园林培育新鲜安全的蔬菜和果实。又如,室内绿植可以充分利用污水及循环利用的中水和雨水进行灌溉,植物在吸收室内VOC、PM2.5的同时还提升了环境的美感和空气的湿润度,水中生长的植物还给鱼类提供食物和O2。鱼类的饲料则主要依靠厨余来制作。这正是借鉴了中国传统文化的智慧②。由此延伸开来,从建筑社区到整个城市都可以最大程度地综合利用可再生能源和循环利用资源。社区内的太阳能、沼气能、垃圾发电能、废水发电能、风能,以及电梯的下降能等,通过能源的物联网实现“自发自用”,盈余部分的电能可以卖给电网,不足部分再由电网补给。把每一栋建筑、每一个社区都建设成为一个能源自给自足的独立的电网系统。根据国务院最近发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,每一栋建筑、每一个社区都可以作为发电单位来经营,每一个城市都可以独立地成为一个能源单位。众所周知,城市消耗了80%的能源,但是如果能够通过绿色建筑、物联网、智能电网,把一切可再生能源都充分利用起来,城市有可能成为发电单位,这样就可以大大降低CO2的排放量(图18)。

未来,绿色建筑通过综合利用可再生能源、促进水循环利用,并将太阳能转化成电能为紫外波段的LED供能,使建筑物内的植物昼夜都可以进行光合作用,吸收CO2,排出O2。从而实现建筑和植物果树的完美融合,建造更加生态友好的建筑(图19)。中国的园林历来讲究与建筑的相生共融,将这一理念与建筑物节能减排的设计结合起来,就能够创造立体园林建筑,这种园林建筑不仅能使用户的居住质量进一步提升,在闹市区也可享“田园渔耕之乐”,而且必将为城市带来新的生态景观(图20~22)。

图21 米兰摩天大楼

图22 垂直农场(来源:http:// archidose.blogspot.com)

4 结语

绿色建筑可以大大降低CO2气体的排放,事关国家民族的可持续发展和每一个人的身体健康。

未来的绿色建筑要拥抱互联网,把最新的虚拟空间技术与精心设计的建筑实体空间紧密地结合起来。同时,绿色建筑要走出设计室,重视大众创新。这样就能够全面实现节能、节水、节材,降低温室气体排放,并全面地提升绿色建筑的质量。由于在这个过程中增加了民众参与、互动和可视化因素,也就使得绿色建筑更加生态和人性化。

绿色建筑已经发展到了一个新的阶段,通过互联网、物联网、云计算、大数据等新技术,每个人都可以方便地感知和操控自己的家园。这样的时代已经到来,请大家准备好迎接和拥抱这个全新的绿色建筑时代!

注释

① 根据第十一届国际绿色建筑与建筑节能大会主论坛主题报告整理成文。

② 浙江省永嘉县农户在农宅附近稻田养鱼,已逾千年历史,并被评为世界非物质文化遗产。

2015-05-13

NEW NORMAL, NEW GREEN BUILDING:THE STATUS QUO AND PROSPECT OF GREEN BUILDING IN CHINA

在我国,绿色建筑虽然起步仅10年,但由于其节能减排的潜力超越了建筑业本身,可以从建筑全生命周期来实现资源能源的大幅度节约,故正处于方兴未艾的状态。我国绿色建筑的发展前景之一是可以让民众感知的绿色技术;发展前景之二是互联网+绿色建筑;发展前景之三是更生态友好、更人性化的绿色建筑。

Though green building is a new phenomenon existing for only 10 years in China, it has just been unfolding. Green building' potential for energy conservation and emission reduction is beyond the construction industry, saving a signifcant amount of energy resources during the whole life cycle of building management. One of the development prospects of China's green building is to let the general public perceive the green technology; the second one is the Internet + Green Building; the third one is more eco-friendly and human green buildings.

绿色建筑 新常态 绿色技术 互联网

Green Building, New Normal, Green Technology, Internet

仇保兴,博士,国务院参事;住房和城乡建设部原副部长;全国政协人口资源环境委员会副主任;中国城市科学研究会理事长;中国社会科学院、同济大学博士生导师