我给李立三同志当警卫

2015-02-21李国忠讲述李春光执笔

文/李国忠讲述,李春光执笔

我给李立三同志当警卫

文/李国忠讲述,李春光执笔

自1947年至1954年,我给李立三同志当警卫员。在后几年,还兼任勤务员、管理员,被人戏称为“三员”。每想起那些年的工作、学习和生活,我都心潮起伏,思绪万千,对老首长由衷地感激和敬仰。

在哈尔滨、沈阳的日子里

我1931年出生于哈尔滨郊区一个叫林家堡的村子。1947年我报名参军,被李立三同志收为警卫员。

我给首长当警卫之初,他身边工作人员还有秘书邓清仙,卫士长孟进,警卫刘生、刘品和,炊事员赵金恒和我父亲(时为首长家烧锅炉)。时至今日,我还记得以下几件事:

一是邓清仙和孟进都在闲聊时向我介绍说,首长是位老革命,是1921年与蔡和森同志同一天由陈独秀当面批准入党的老党员。在1922-1927年,由于多种原因曾3次传出他壮烈牺牲的消息,同志们也为他举行了3次追悼会,其中两次还是周恩来亲自主持的。就这么一位好同志,却因为不到4个月的“立三路线”,于1930年10月被共产国际电召莫斯科作检讨。从此,被困苏联15年!

1945年在党的七大上,首长当选为中央委员,并于1946年1月启程,先到了哈尔滨,随后去了一趟延安。当年10月,其夫人李莎和女儿李英男也从苏联来到哈尔滨。

二是首长特好客,加上夫人李莎通情达理又热情,好多从苏联学习回来的青少年,如孙维世、林利、李敏、毛岸青等,都喜欢去他家。

三是王若飞一家三口自苏联回国后,最初也住在哈尔滨。但设在哈尔滨的机关宿舍已无空房。首长得知后,主动请王若飞一家搬到自己家中,他本人则住进用阳台改建的一间小房子里。

四是有一次警卫员刘品和生了病,但东北局只有个简陋的小医务室,虽多次去治,却总也治不好。不得已,首长只好给哈尔滨铁路医院写了一封信,介绍刘品和到那儿去治疗。后来一检查,才发现患的竟是胸膜炎,医院给打了两针当时还属稀有的盘尼西林,才渐渐康复。其间,首长曾专门带着水果去看他。

五是听说有一天东北局定于8点钟开会,但林彪却没有按时到场。大家都在焦急地等待他,首长更是不时地看看表。过了一会,林彪才姗姗到会。这时,不少人都笑嘻嘻

地起身给林彪打招呼,惟独首长安然未动。待林彪坐定,首长又看了一下表,郑重地说:“林彪同志,你今天迟到了12分钟!”

林彪看了他一眼,没说话。首长却又接着说:“我们开会,应按时,希望以后不再有迟到的同志!”

这时,林彪的脸已胀得相当难看,整个会场鸦雀无声,都为首长捏着一把汗……

六是首长在和其他领导同志相处时,不少人都爱开玩笑地叫他“坦克车”。我好奇地一打听,原来这绰号是陈云同志给起的。那是1948年8月在哈尔滨召开“第六次全国劳动大会”期间,当选出陈云、李立三、蔡畅、陈郁、刘宁一、朱学范等53人为中华全国总工会执行委员,并选陈云为主席,李立三、刘宁一、朱学范为副主席之后,陈云提议由李立三担任常务副主席。他说:我身体不好,动作慢,像一辆木炭车(当时解放区受国民党封锁,石油紧缺,许多汽车后面装一台一氧化碳发生器,用木炭作动力,开动汽车),做不了许多事;而李立三同志却是一辆坦克车,可以胜任主持总工会的工作。代表们一致同意陈云的意见。从此,首长有了这一“雅号”。

1948年11月20日沈阳解放。当月,秘书邓清仙、卫士长孟进和我陪首长到了沈阳。给我的印象,当时的沈阳正处于无政府状态,来沈阳的首长们也都没带家属。首长的会议一个接一个,常常是一天睡不到几个小时,吃饭也是饥一顿、饱一顿。由于他干起工作来好像不要命,各种困难又都难不住他,“坦克车” 的称谓也便叫得更响了。

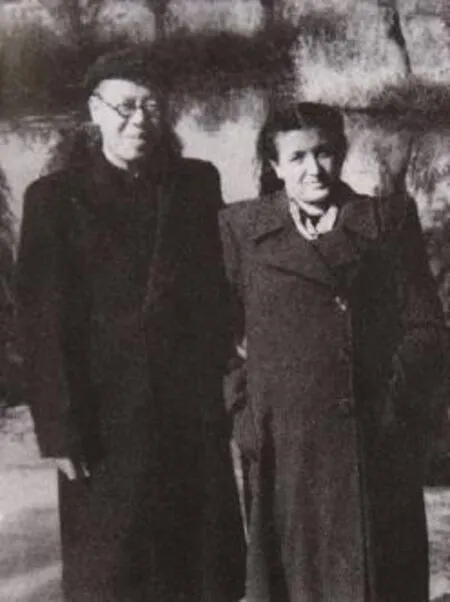

1953年,李立三与夫人李莎在北京

赶往西柏坡

1949年1月底,北平和平解放。为参加即将在西柏坡召开的中共七届二中全会,2月19日首长和陈云等人自沈阳出发,经天津住了一夜,随后到达北平。这一次,也是我和邓清仙、孟进随他去的。

在离开沈阳时,少奇同志的前妻王前同志有一天到了首长办公室。她递给首长一个小包袱,托他到西柏坡后捎给少奇同志。

首长把我叫去,向我介绍王前后,又特地嘱咐我:“国忠,我把这个小包袱交给你了,你一定要保管好,完好地带到西柏坡!”

“是!”我接过包袱一瞧,里面是几件旧衣服。

当时,我也知道少奇同志和王前早已离婚,并建新家,为什么王前还给少奇捎东西?为什么又让首长捎?我纳闷儿,但没敢问。后来才明白:王前和少奇同志虽然在个人生活上不合,但仍是同志,革命友谊还是长存的。她之所以请首长帮助带,是因为她信得过首长,更知道首长和少奇同志早在安源时期就是生死与共的老战友,彼此关系十分亲密。

我们经北平、石家庄刚到西柏坡,稍微收拾了一下,首长就和李富春等人一起去看望毛主席。在毛主席住的院子里,我见首长和毛主席握着手,也不知毛主席说了句什么话,他哈哈大笑起来。李富春的警卫员见状,笑着捅了我一下,我不由自主地向前迈了两步。

没想到这一动作被毛主席看见了,他朝我笑了笑,指着我问首长:“这是谁呀?”

“他叫李国忠,是我的警卫员。”首长回答。

毛主席随即走上来,同时向我伸出了手……

那是我第一次零距离接触毛主席,也是我笫一次和毛主席握手。至今想起来,还感到亲切、荣幸、自豪!

在西柏坡,首长们天天在一起开会,我们这些警卫员倒不忙。其间给我印象最深的,主要有以下几件事:

一是时任全国妇联副主席的邓颖超(主席为蔡畅),给我们做了一次形势报告。由于她说话风趣,又讲得深入浅出,不断赢得阵阵掌声和笑声。

二是有一天早晨蔡畅见首长倒背着手在小道上散步,喊了他一声“李老”。首长不知道她叫的是谁,左右望了望,又回头瞧了瞧,才知道是和自己打招呼。他赶忙迎上去,边笑边说:“啊呀!您哪能这样称呼我?您可是我们的老大姐呢!”

三是我从北平带来的那只路上喝水用的竹皮暖水瓶,一直用它装

满了水,放在我床边的地上。一天,不知被谁碰倒摔破了。首长知道后,把我狠狠地批评了一通,说我不注意爱惜国家财产。

四是在二中全会期间,陈伯达在《人民日报》上发表了一篇文章,我不知道写的是什么。首长看后很生气,专此面见毛主席,表示对陈伯达的不满。

五是随首长拜访刘少奇。那是一天晚上,我们从住所出发,绕过半拉小山坡,才到了少奇同志家。刚到少奇家门口,少奇就把首长迎进屋;我把王前捎去小包袱递给他转交少奇同志后,就到了警卫员屋里。

那晚上首长和少奇同志一谈谈到凌晨4点多,还在他家吃了夜饭。临别前,还听到他们一阵阵的大笑声。后来我才知道,是他们谈罢工作,少奇同志关切地问他和李莎的个人生活,又开玩笑地谈起了一年前想帮他再找个对象的事。那是首长1946年从哈尔滨去延安汇报工作时,有一次少奇同志和他谈罢正事聊起天,劝他说:“你也不能老是光棍一个呀,是不是再找个对象成个家?”还说:“XX同志现在是单身,要不要我给牵个线?”首长一听,笑着直摆手:“不用、不用!”还解释道:“我在苏联已经和李莎结婚,还有了女儿,我等她们来中国!”少奇又问:“人家李莎会来吗?”“会!一定会!”首长接着补充道:“我了解她!相信她!”……

七届二中全会,是首长将近20年之后出席的笫一次中央全会。他在会上发言时,又一次深刻检讨了自己过去所犯的“立三路线”错误,受到与会同志的好评。刘少奇还当众表扬他,说他自我批评精神好。

随首长进北平

二中全会结束后,根据中央决定,首长不再回东北,而是随同中央进北平,协助周恩来副主席从事“组织胜利”和创建人民政权的工作。

3月23日上午,中共中央、中央军委和人民解放军总部机关由西柏坡启程向北平迁移。首长跟随毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时五大书记及陈云、张闻天等,陆续登上11辆军用吉普车,经灵寿、行唐、曲阳三县,晚上住宿唐县淑闾村。我们24日中午到保定,下午到达涿县。25日凌晨3时,又随大队人马从涿县转乘火车,6时抵达北平清华园站。下午,首长随毛主席、朱老总等中央领导出席入城阅兵式之后,于傍晚移居香山。

数日后,因首长参加同国民党的和平谈判,为方便起见,我们又搬到东郊民巷的六国饭店。

那天出发时,首长见我穿着军装,缠着绑腿,挎着手枪,脖子上却围了条围巾,顿时拉下脸来:“你这叫什么打扮?”

我还没反映过来,他又问:“你知道咱去哪儿吗?”

“不是……不是去六国饭店吗?”我小声呜噜着。

“既然知道,为什么还这样?”他说着说着,一把扯下了我的围巾:“那是什么地方?要注意仪表、仪容!”

“噢!”我恍然大悟,不但收起了围巾,取下绑腿,把枪别在腰里边,还检查了一下自己的风扣是否扣好、鞋带是否系好、服装上是否粘有灰尘等等。也正是从那时起,凡去郑重场合 ,我都比较注意“个人形象”。

6月15-19日,中国新政治协商筹备委员会会议在北平召开,首长是中共中央领导中国新政协筹委会的5名核心成员之一。9月21日,新政协第一届全体会议开幕,并于30日下午选出中央人民政府委员会。除主席毛泽东和副主席朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗之外,首长在56位委员中排名笫三,仅在陈毅、贺龙之后。10月19日,以周恩来为总理的政务院正式成立,首长为16位政务委员之一。此外,他还兼任中共中央职工运动委员会书记、中华全国总工会副主席兼总工会党组书记(名誉主席为刘少奇、主席为陈云),同时被任命为劳动部部长,并兼劳动部工资司司长和全总工资部部长,享受副总理级待遇。

首长和工人

早在1949年4月,李莎就带着5岁的女儿李英男和2岁的女儿李雅兰从东北到了北京,和首长一起住在香山。这时,在有关方面的安置下,首长一家住在了东单北极阁三条一号。

三条一号原是国民党防空副司令的官邸,有前、后两个院,共计8间房;另有1个客厅、1个餐厅、1个厨房及车库、传达室。其对门是协和医院的宿舍,左邻右舍都是老百姓。有关方面按照规定,在他家院墙上架上了铁丝网。首长发现后很生气,马上把我叫过去问:“这是什么时候架上的?”

“昨天。”我怯生生地回答。

“你为什么不事先告诉我一声?”他问罢,没待我回答,又说:“这叫干什么?我有什么了不起!拆了、拆了!你快给我找人拆了!”

无奈,我只好和有关方面联系,

硬让他们拆掉了。

没过几天,首长发现全总机关的大门口也与政府机关一样,派有带枪的解放军战士在那里站岗执勤,认为不妥,马上找到主管全总办公厅的领导同志,说:我们工会是个群众团体,不同于政府机关,大门口有解放军站岗,就把我们与群众隔开了,群众有事情找工会就难了。在他的干预下,全总机关大门口的岗哨很快就撤走了。

1950年笫一届工农兵全国劳模大会期间,著名的女拖拉机手梁军有一天找到首长。

“李主席,我想麻烦您一件事……”梁军不好意思地说。

“嘿,请讲!” 首长爽快地回答。

“我们的‘萌芽学校’已经筹建起来了,大家很想请毛主席给题个校名,但我一直没机会向毛主席直接表达这一愿望。您能帮帮我们吗?”

“可以!”首长略加思忖,便答应了。

数日后,首长把毛主席的题字亲手交给了梁军,令梁军十分感动。

首长经常下厂矿调查研究。每到一地,都亲自检查工人的卫生保健和车间保险设施,并和工人一起在食堂用餐,边吃边聊,其乐融融。

即使休假,首长也惦念着生产第一线上的工人。1951年夏,他去青岛疗养,听说青岛国棉六厂的郝建秀苦练操作技术,又创织布新纪录,马上将她请来,亲自听汇报,并同她一起就餐。随后,他经商纺织工业部和全国纺织工会,于当年10月在青岛召开细纱工作会议,将郝建秀的操作方法命名为“郝建秀工作法”,并在全国推广。

首长还常常把劳模请到自己家中做客。如1951年秋,“毛泽东号”机车司机长李永又应邀到了首长家。李永也算首长的“老熟人”,在和首长交谈时无拘无束。由于他不习惯久坐沙发,所以一会儿蹲着,一会儿又坐在地毯上,首长则毫不在意,一切照旧。到吃饭时,李永见自己也和首长及其家人一样,面前摆了个小碗,不禁笑着摇摇头:“这碗是不是小了点?”

“嘿,忘了这事了!” 首长一边说,一边让我给他换了个大点的。

“还小点!”李永望望新换的碗,又望望首长。

我鉴于家中没有再大点的碗,正不知如何才好,首长却开起了玩笑:“要是没有再大的,就给他换个小盆吧!”

李永和我以及所有在坐者,都哈哈大笑起来……

首长和同仁

首长和朱德、陈毅、黄敬及程潜、陈明仁等一大批老乡的关系都非常好。陈毅、程潜经常到他家去下棋,程潜、陈明仁经常到他家去述旧。每次聚会,基本上都是在他家用餐,餐桌上免不了干几杯。

劳动部副部长施复亮、毛齐华,全总副主席陈郁、刘宁一、朱学范等也常常去他家。一旦谈工作谈到吃饭时,也总是留他们在家用餐。

首长非常谦虚,组织观念特别强。1954年政务院成立第四办公室,对口分管劳动部。四办刚一成立,首长就让秘书把劳动部由他签发的全部文件选出一套,自己附上亲笔信,呈送四办主任贾拓夫审阅。

当年5月,首长计划到一些地方去搞调查研究,5月3日,他以书面形式正式向有关领导请示:

富春、拓夫同志并转少奇同志:

我想在最近到上海、武汉、西安等地去研究一下地方劳动局的工作问题和工资问题,预定一个月左右回京。劳动部工作,拟请刘亚雄同志代理;工资工作,拟请宋平同志代管。可否,请批示。并请考虑,可否请中央通知一下当地党委给我以指示和帮助。

这一请示,当即得到贾拓夫、李富春、刘少奇批示同意。

首长对属下非常关心。1953年春,他带着几位同志去湖南、湖北、江苏、上海和浙江调研。到杭州时,地方上的同志见大家日夜忙了一个多月,便安排游西湖放松一下。出发时,忽然发现车上时任工资司处长的庄静不见了。首长马上派人找,但找来找去没找着。这时,有人说庄静可能先去了,没有必要再等她。但首长不放心,竟专门给我要了一辆吉普车,让我坐车到处找。结果,我在湖边找到了她----原来,她没听清楚,还以为游湖是各自活动呢!

首长对犯过错误的年轻人非常爱护。1954年,劳动部主编的一期《劳动》杂志,封面刊登了中央政府委员会一次会议的合影。编者在首长的像下部标一箭头,注明:这就是我部部长李立三。首长发现后,立即把编辑人员找来,严肃批评了这种突出他个人的错误做法,并下令限期把全部刊物追收回来,不允许有一本在外面流传。数日后,那责编随领导向首长汇报工作,因心有余悸,竟显得缩头缩脑的。首长见此情形,鼓励他放下包袱,大胆工作。还说,我过去还犯过不少大错误呢,但只要改了,并接受教训,也就行了。

对司局级领导干部,首长历来是要求甚严的。有一次,他就某项工作打电话向一位司长询问具体情况,那司长没说清楚。他进一步追问,对方仍然答不出来。他气得拍着桌子训斥道:你是干什么吃的?限你一天时间,明天到我办公室当面汇报!

首长和身边工作人员

凡是初到首长身边工作的同志,所上的“入门第一课”,都是首长单独和他谈话:我是犯过严重错误的,思想上有片面性,你也要时时对我予以严格的监督和更多的帮助。他还鼓励身边人员对工作中的不同意见,大胆地提出来同他商讨,甚至展开争论。对此,大家都能正确对待,更把他视为尊敬的首长、前辈、贴心人。

首长身边的工作人员都住在一起,只有我住在首长卧室夹道旁的一个五六平米的简易小屋里。对那些已经结婚并在京安家的同志,首长逢年过节都会到他们家中去看看。对家在外地的,首长在他们离京探亲前,总是让他们转达自己的问候,并出些题目,让他们帮助了解一下当地相关情况,待回来后向他汇报。

首长非常理解人。有一次,他去中南海开会,凌晨一点半才回到家。由于炊事员已经入睡,我想把他叫起来给首长做夜宵,首长马上制止道:“算了!算了!他忙了一天,不要吵醒他了!”于是,我便走进厨房,给他热了点剩饭,炒了个白菜。因为我不会做菜,可能是放盐放多了,首长刚吃进第一口,面部就现出苦涩的表情。我内疚地凑上去,小声问:“不好吃吧?”他怕我思想上有压力,马上改作笑脸:“好吃、好吃!”接着,大口吃起来……

1950年,我陪首长去哈尔滨出差。一日早晨,他告诉我:“今天我全在宾馆看材料、写材料,一时用不着你。你家就在哈尔滨,你也好久没有回家了,今天回去看看吧!”我正犹豫,他又说:“去吧、去吧!别忘了,替我向你父母问好!”

我们这些工作人员大都出身贫苦的劳动人民家庭。首长发现谁家有困难,也总是及时帮助。有一次,他听说有位同志的老母生了病,正愁无钱医治,马上让我从他的工资中取出一些钱,以那位同志的名义寄给他母亲,并让我不要声张。事后,那位同志到处打听是谁寄的钱,可谁都说是“不知道”。过了许久,大家才弄清了真相。从此,他们对首长更加敬爱,并对在他身边工作感到幸福、愉快和自豪。

由于首长身边工作人员有的不识字,有的识字不多,首长总是鼓励大家利用一切可以利用的时间学文化。有一天,他听说离北极阁不远的一机部宿舍办了个夜校,每天晚上7点上课,9点下课,马上将工作人员召集到一起,让他们妥善安排,轮流去学。此后,还不时地问大家学得怎么样。

日益响亮的绰号

1950年年初,中央成立了工资委员会,成员包括中财委、财政部和各工业主管部门分管工资工作的负责人,研究统一的工资政策,并由首长任主任。

1950年10月,以周恩来、彭真、聂荣臻、薄一波、李立三等5人组成的全国防空筹委会成立,首长又奉周总理之命兼任了该会秘书长,实际主持全国人民防空筹备委员会的具体工作。

与此同时,为推动马克思列宁主义理论和苏联先进文学作品在中国的广泛传播,促进中外思想文化交流,首长还利用他那深厚的中、俄文功底,主动或受命做些翻译工作。如1950年他从苏联《真理报》上看到新发表的斯大林的《马克思主义和语言学问题》,便主动把林利叫到自己家,自己口述,林利记录,连夜将它翻译出来。再如1952年2-5月,苏联《布尔什维克》杂志连载斯大林关于社会主义经济问题的几篇论文和书信。毛泽东、刘少奇、周恩来等人听说后,为尽快获悉详情,就把翻译这些文章的任务交给了他。他又请王榕做助手,一口气译完,于当年7月汇编成了一本书:《斯大林著·苏联社会主义经济问题》。

此外,早在1947年首长就亲自组织和领导了一个以他和林利为总校审的俄文编译小组,成员包括李莎、王一飞、刘凤香、欧阳菲和赵洵等人,主要任务是把党的重要文件译成俄文,介绍到国外;同时,把苏联和共产国际一些重要文件译成中文,介绍到国内。编译小组办公室,设在哈尔滨首长家里。时至1953年1月,中共中央决定成立马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局。该局就是在首长当年的编译小组基础上扩建起来的,首长夫妇长期参与了该局的翻译校审工作。

可能是由于首长资格老,又热情,还总有使不完的劲,许多和他

相干或不相干的事,有关方面也请他做。如中央某领导人逝世,由他具体组织治丧委员会;抗美援朝慰问团,由他率领去朝鲜;东北地区的大工厂准备向后方撤退,由他拟定计划安排……

可以想象,他即便有三头六臂,也很难忙得过来。但他心中只有一个念头:“党如此信任我,我自当好好地为党工作”;“一定要在有生之年加倍工作,补上被扣留苏联15年而没参加国内革命的遗憾!”所以,他不分白天黑夜,没有节假日,总是抱着满腔热情,奋力拼搏着。我们经常看到的是:他忙了一夜回家时,清洁工人已经在马路上打扫卫生了!他刚刚开罢这个会,又赶忙奔向另一个会场!

也正因此,当年陈云同志给他起的外号“坦克车”,被越来越多的同志所认知,叫得也越来越响亮。

值得说明的是,首长1952年7月翻译的那本《斯大林著·苏联社会主义经济问题》,出版了30万册,发行到全国,并由中共中央发出通知,要求各级党组织尤其是中央各部委和省级领导干部都要认真学习。但该书出版时,他却坚持不署自已的名字,所以很多人都不知道译者是谁----他甘当无名英雄!

首长离开劳动部

正当首长开足“坦克车”马力报效祖国的时候,不料在1951年12月全总党组扩大会议上,遭到了与会的陈伯达及某些人错误的批判,指责他犯有“狭隘经验主义”“严重工团主义”和“主观主义”“形式主义”“事务主义”的错误,并被免去在全总的职务。但他仍以党和人民的事业为重,一如既往,一丝不苟,全身心地投入到劳动部的工作中。

谁知到了1954年笫一届全国人民代表大会召开前夕,首长又被免去了劳动部长之职,被安排到中共中央书记处笫二办公室当主任,分管“三农”方面的工作。当中央秘书长邓小平找他谈话时,他为了有利于事业,爽快地表示自己对农业一窍不通,希望让他去三办搞工业方面的工作。

“中央已经决定李雪峰去三办主持工作。”小平同志告诉他。

“我可以给雪峰同志当助手。”首长说。

“可他现在连中央候补委员都不是!”小平显得挺为难。

首长听出这言外之意:你是中央委员,怎么能给一个连中央候补委员都不是的同志当助手?但他毫不犹豫地表示:“我以党性担保,即使我在工作上犯错误,也保证不会在组织原则上犯错误,我一定遵从雪峰同志的领导,请中央放心!”

结果,在首长的恳求下,中央最终采纳了他的意见,委任他为中共中央 “三办”副主任。给小他八岁、资历比他浅好多的李雪峰当副手,实际上降到了副部级。

即便如此,首长仍然一如既往。他在第一次参加“中三办”召开的全体干部大会上,当李雪峰作了简短讲话,并向大家介绍了首长之后,首长又自我介绍道:“我就是那个在党内犯过‘立三路线’严重错误的李立三。我在苏联待了15年,脱离中国革命的实际,比同志们要缺乏一大截。回国以后这一段时间,在全总又犯了新的错误,在劳动部的工作也没有做好。我要向同志们学习,请同志们多给以监督和帮助!”

此后,首长又开始奋战在工业战线上,并根据黑龙江省北安市庆华工具厂和齐齐哈尔建华机械厂的经验,很快总结出“两参一改三结合”,即干部参加集体生产劳动,工人参加管理,改革不合理的规章制度,在生产、技术、管理等改革和改进上实行领导干部、技术人员和工人相结合。首长还为《人民日报》主持起草了一篇社论,名为《改革企业管理工作的重大创举》,进一步推广“两参一改三结合”经验。后来,毛泽东把这一经验概括为“鞍钢宪法”……

值得一提的是,首长在调离劳动部时,还特地征求我的意见,问我是愿意留下,还是随他一起走?我感到自己在劳动部已经工作了6个年头,人地两熟,又各方面处得都不错,有点舍不得离开。他看出我的心思后,便与有关同志商议了一下,把我留在了劳动部,并被组织上安排到人事司工作。

时至1956年,首长已离开劳动部近2年。当他听说我即将结婚时,还专门托秘书给我买了脸盆、床单之类,以示祝贺……

我虽然离开了首长,但一直和他保持着密切的联系,直到1966年“文革”初期他受冲击时,我还登门看望他。记得最后一次我一如既往地称他“首长”时,他笑了笑,说:“不要叫‘首长’,就叫我‘立三同志’就行了。我们在一起这么多年,我有什么不对的,也请你指出来。”我听后,心里说不出是什么滋味,挺难受的……