帮助学生有序地初步构建微粒观——以“分子和原子”课堂教学为例

2015-02-17魏少兴广东省东莞市寮步镇香市中学广东东莞523400

魏少兴(广东省东莞市寮步镇香市中学 广东东莞 523400)

帮助学生有序地初步构建微粒观——以“分子和原子”课堂教学为例

魏少兴

(广东省东莞市寮步镇香市中学广东东莞523400)

摘要:微粒观是义务教育阶段要求学生构建的基本观念之一。在化学教学的启蒙阶段,应该有序地引导学生初步完成微粒观的建立,以帮助学生能用微粒的观点去看待化学现象和解决化学问题。文章通过教学实例,论述如何有序地帮助学生初步构建微粒观。

关键词:有序;初步构建;微粒观;课堂教学

中图分类号:

文章编号:1008-0546(2015)03-0023-03G633.8

文献标识码:B

《义务教育化学课程标准》在课程目标和内容标准中指出:通过义务教育阶段的化学课程学习,学生要初步认识物质的微观构成。[1]初中阶段的化学学习是启蒙性的、基础性的,形成物质的微粒观对于学生理解和解释宏观的事实与现象、理解化学反应的实质、了解化学符号的意义等方面具有重要的意义。微粒观的主要内容包括:物质都是由分子、原子、离子等基本微粒构成的;微粒很小;微粒是不断运动的;微粒间有间隙;微粒间存在着相互作用等等。

人教版上册第三单元课题1“分子和原子”是学生从宏观学习走向微观学习的开始,是微粒观学习的开端。然而初中学生因为空间想象能力、抽象思维还不够成熟,对分子、原子等这些微观粒子的学习往往感觉到困难。笔者认为,学生学习微观粒子的知识,可以通过教师循序渐进地引导,有序地建构微粒观。下面结合自己的教学实践,以“分子和原子”的课堂教学为例,阐述如何有序地帮助学生初步构建微粒观。

一、利用触觉体验,帮助学生感知微观粒子的存在

新课程标准提出了体验性目标要求,强调了学生的自主体验。真正有效的学习是学习者用自己的心智去感受、体验,从而把一个陌生的、外在的、与己无关的对象,变为认知的、可以交流的、甚至是融于心智的感悟。[2]进入微观粒子的学习,首先应该让学生知道微观粒子是真实存在的,这是微粒观建构的第一步。在真正学习“分子”和“原子”时,如果只用一句话告诉学生“分子和原子是真实存在的”,那么学生的认识只会肤浅,被迫接受。也有教师用问题来引导学生进行认识,教材中也呈现两幅插图,告诉学生粒子的存在。但笔者认为,作为微粒观建构的开端、奠定基础的重要环节,应该让学生亲身感知微粒是真实存在的。能够通过触觉感知到微粒的存在,这样给学生的留下的印象与感悟是告知或插图所无法比拟的。

如何让学生通过触觉体验出粒子的存在?笔者在教学过程中设计了如下简单的体验活动:第一,让学生对着自己的手背20厘米远吹气。学生真真实实地看到自己的嘴巴与手背之间没有任何物质,却感觉到自己的手背上被“某些东西”撞击,学生兴奋又好奇。第二,把手伸入到装有三分之二水的水槽中,并左右移动,感受到有“某种东西”在手中滑动,学生激动又神奇。

感知是基础,是后续认识的前提。简单的两个体验活动,让学生亲身感受到微粒是真实存在的,微粒观意识在学生头脑中初步形成。学生在进一步学习微粒性质的时候,能根据自己的感知对粒子进行想象及认识,有助于微粒观的建构。

二、利用化学实验,帮助学生认识微观粒子的性质

人的认知过程是从感性认识到理性认识,从感知的基础上升到抽象的一个认知过程。分子、原子属于抽象的、肉眼看不见的微观世界,借助化学实验帮助学生获得一些直观认识,能降低学生理解微观世界的难度。在感知微观粒子真实存在的基础上,笔者通过实验让学生进一步认识微观粒子的性质。

教材中主要介绍了分子的三个性质:分子的质量和体积都很小,分子在不断运动,分子间有间隔。由于条件的局限,“分子的质量和体积都很小”我们只能够以数字对比的形式呈现给学生。“分子在不断运动”和“分子间有间隔”两个性质,笔者采用了以下实验一与实验二对此两个性质进行了验证。

实验一分子在不断运动

实验二分子间有间隔

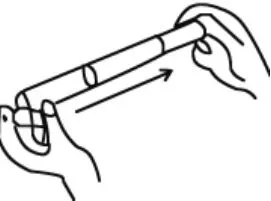

实验一把教材中装有酚酞的小烧杯换成滴有酚酞的“棉花树”,在提高实验趣味性的同时,通过小百花由下至上逐渐变红,学生能更直观地认识到分子在不断运动。实验二在一支注射器内抽入空气,用手抵住注射器顶端,然后将注射器活塞用力向内推。空气可以压缩,说明分子间有间隔。

化学实验教学的直观性起着其他教学方法不可替代的作用。在实验过程中,学生必须要经过一系列复杂的思维活动才能得到正确的处理结果,从而培养了学生的认知能力,使学生从感性认识上升到理性认识。

三、利用微粒模型,帮助学生了解微观粒子的构成

认识了微观粒子的性质,学生对微观粒子的真面目更加充满好奇心。究竟微观粒子是“长什么样的呢?”但由于微观粒子是肉眼无法观察的,学生很难在脑海中建立关于微观粒子的直观形象。因此,可以借助模型组装出分子的构成,让分子和原子从不可视变为“可视”。

模型可以是规范的球棍模型、比例模型,也可以用磁铁或卡纸自制的模型,或寻找其他合适的替代品。在教学中,我用不同颜色的卡纸制作了几种原子,并在卡纸上标示出原子的元素符号,再用原子拼成分子模型,展示在学生面前。

师:同学们,看看老师手中的模型,这是一个氧分子,老师是怎么拼出氧分子的呢?

生:两个橙色球连在一起。

师:橙色的球是什么呢?

生:氧原子。

师:所以氧分子是由什么构成的呢?

生:氧分子是由氧原子构成的。

师:老师呈现的是1个氧分子,1个氧分子中有多少个氧原子呢?

生:2个。

师:所以1个氧分子由多少个氧原子构成?

生:1个氧分子由2个氧原子构成。

师:同学们再看看这个二氧化碳分子的模型,它是一个黑色球与两个橙色球连在一起,黑色球代表什么?橙色球代表什么?

生:黑色球代表碳原子,橙色球代表氧原子。

师:为什么黑色球就是代表碳原子,橙色球就是代表氧原子呢?能否反过来?

生:不能。因为二氧化碳的化学符号为CO2,1个C,2个O,模型中就是一个黑色球、两个橙色球,所以黑色球代表碳原子,橙色球代表氧原子。

师:也就是说1个二氧化碳分子由什么构成呢?

生:1个二氧化碳分子由1个碳原子和2个氧原子构成。

制作分子模型,不仅让学生建构了分子是由原子构成的微粒观,它还给学生起了一个示范作用。在后续学习中,学生可以发挥自己的创意,寻找合适的物质拼出分子和原子模型,用于解释化学变化、物理变化、化学反应的实质等。这样,学生都能参与进来,在自己的动手活动中进行学习,不但培养了学生自主学习的能力,且在不知不觉中将学生带入了奇妙的微观世界,亲身领会微粒观的深层涵义。

四、利用动画模拟,帮助学生理解化学变化过程中的微观实质

化学变化(宏观上)是有新物质生成,这是学生通过实验可以观察到的;而实质上(微观)上是分子分裂成原子,原子又可以结成新的分子。微观上的变化是无法观察的,让学生想象,并不是让学生凭空猜想,而是需要生动形象、直观的载体。在分子模型的帮助下,学生在头脑中已经形成了分子、原子的“样子”,此时再利用多媒体动画模拟反应过程的实质,学生不言而喻。

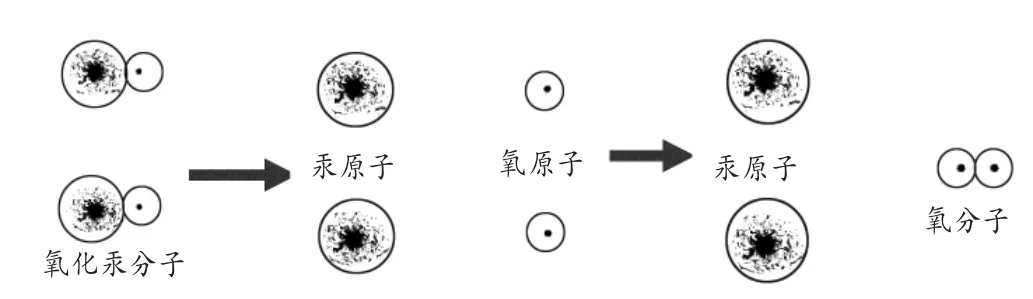

在学习化学反应实质时,将氧化汞分子的分解过程制作成动画(下图1),学生可以清晰地看到氧化汞分子分解的过程。用两个大小、颜色不同的球分别表示汞原子和氧原子,两个大小不同的球挨在一起表示一个氧化汞分子。加热后氧化汞分子分为两种不同的原子——汞原子和氧原子,而后汞原子聚在一起构成汞这种物质,氧原子又重新组合成新的分子。

图1 氧化汞分子分解过程动画截屏示意图

这样,学生既理解分子由原子构成,又理解了化学变化的实质是原子的重新组合,而原子本身并没有变化,也理解了原子是化学变化中的最小粒子。通过计算机动画把微观世界宏观化、形象化,帮助学生成功地建构了微粒观的概念。

五、“宏观—微观—符号”有机结合,潜移默化

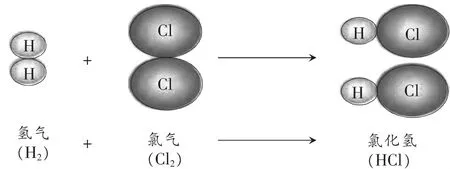

“宏观、微观、符号”三重表征是体现化学学科特征的思维方式,能增进学生对化学知识的理解。[3]教材从本课题开始引导学生从宏观、微观、符号三者相结合的视角认识物质。教材中呈现了两幅插图(下图2、图3),给出物质的微观构成示意图和反应的微观表达式,下方结合符号表达式,引导学生在感知宏观实验现象的基础上想象分子和原子在化学变化中的行为,并以符号形式表达。

图2 氧化汞分子分解示意图

图3 氢气与氯气反应的示意图

在本课题的教学中并不涉及符号表达式的学习,但从本节课开始,可以慢慢引导学生以宏观现象为载体,想象微观反应的实质,再用符号表达式表达,也就是从宏观到微观、从微观到符号、从宏观到符号的有机结合。这种思维在学生微粒观的建构中是潜移默化的,它在促进学生对微观概念的深层理解、发展学生思维能力等方面起到了积极的推动作用。随着学生对大量事物三重表征的学习及学生思维能力和想象能力的发展,通过教学,学生可在没有具体可观察事物的宏观表征时,直接形成对事物的微观表征和符号表征,这样学生对事物的认识和理解也更加深刻了。

六、结语

对于刚接触化学的初中学生来说,关于化学宏观事实的学习相对容易,对于微观和符号的学习较为困难。因此,将学生最为熟悉的物质及变化作为载体,借助教学手段,帮助学生实现从宏观认识向微观认识的过渡。形成“物质的微粒观”对于学生理解和解释宏观的事实和现象,理解化学反应的实质,了解化学符号的意义等方面具有重要的意义。“微粒观”的学习是一个循序渐进的过程,我们在教学中要使“微粒观”的具体内容以层层深入的方式被学生所理解,进而使学生逐渐建立起从微粒角度看物质及其变化的意识和能力。

参考文献

[1]宋心琦.初等化学中的基本概念[J].化学教学,2011,(12):3-6

[2]蔡文联,饶志明,张金含.在化学新课程中培养学生元认知能力的教学策略研究[J].化学教育,2010,(7):18-20,27

[3]毕华林,黄婕,亓英丽.化学学习中“宏观-微观-符号”三重表征的研究[J].化学教育,2005,(5):51-54

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2015.03.008