有效动用非主力层改善油田开发效果

2015-02-17张铁帝

张铁帝

(中油吉林油田分公司,吉林 松原 138000)

有效动用非主力层改善油田开发效果

张铁帝

(中油吉林油田分公司,吉林 松原 138000)

通过对新立油田扶杨油层非主力层泥质粉砂岩层岩性、物性等的研究,揭示了泥质粉砂岩层分布特点及其与有效储层间的相互关系、潜力规模和可利用条件。利用水力压裂与细分层注水等工艺手段,完善了单砂体注采关系,达到增加可采储量、改善开发效果的目的。通过现场实践,实现了165口油井泥质粉砂岩层的有效动用,取得年增油4.22×104t/a的效果,证明有效动用泥质粉砂岩改善油田开发效果的方法是可行的,具有广泛的适用性和推广性。

泥质粉砂岩;动用试验;挖潜;开发效果;新立油田

1 泥质粉砂岩地质特点

新立油田开发目的层为白垩系泉头组三段(K1q3)和四段(K1q4)的扶余油层以及杨大城子油层上部(简称扶杨油层),共分9个砂岩组26个小层。沉积环境为曲流河-三角洲沉积,砂体多呈条带状、透镜状分布。扶杨油层各小层内的泥质粉砂岩与有效储层同属于一个水下沉积体系,因此,泥质粉砂岩层的沉积特征、分布特点与有效储层具有紧密的关系。

通过对取心井资料研究分析,泥质粉砂岩层的孔隙度平均为11.0%,平均空气渗透率为1.0×10-3μm2,原始含油饱和度为20%~40%,孔隙类型主要为原生粒间孔、粒间溶孔等。自油田开发以来,由于泥质粉砂岩层的颗粒细、泥质含量高、含油性差而没有达到有效厚度标准,动用很少。因此泥质粉砂岩层具有物性差、含油饱和度低的特点,开发利用难度大[1-2]。

2 泥质粉砂岩的分布特征与潜力研究

2.1 泥质粉砂岩层厚度和纵向分布特点

根据取心井资料分析,泥质粉砂岩层平均单井厚度为7.8 m,并且在非主力油层中分布更广些,厚度比例占61.5%,含油产状以油浸和油斑为主(表1)。

表1 泥质粉砂岩层含油产状与厚度统计

2.2 泥质粉砂岩层平面分布特点和潜力分析

2.2.1 泥质粉砂岩层平面分布特点

新立油田扶杨油层的泥质粉砂岩层与有效储层属于同一沉积体系产物[3],是有效储层向泥岩过渡的砂体,泥质粉砂岩层的沉积特征及分布特点与有效储层有着密切的关系。

按照泥质粉砂岩层平面几何形态和与有效储层间的组合关系[4],可划分为3种类型。

(1) 砂体边部型。这类泥质粉砂岩层平面上主要分布于水下河道砂体和主体席状砂的边部,是水下河流活跃期形成的沉积产物,其面积小而分散,平面上以局部镶边或搭桥的形式与有效储层砂岩相连接;纵向上分布在河道砂的顶部及底部。这类砂体有利于水驱开发,占泥质粉砂岩层的58.9%。

(2) 相对连片型。这类泥质粉砂岩层充填于河道砂体中间,是由于储层局部粗碎屑物质供给缺乏而形成的,分布广且分散,周围被有效储层所包围。这类砂体也有利于水驱开发,占泥质粉砂岩层的31.3%。

(3) 独立型。主要分布于过渡带三角洲内前缘的沉积环境中,以薄层席状砂形式充填于河道砂之间或极不稳定的有效储层中间。尽管发育面积相对较稳定,但由于单井或多井均钻遇,与有效层不连通,不利于水驱开发。该类砂体占泥质粉砂岩层的9.8%。

扶杨油层泥质粉砂岩层发育较好,主要分布于水下分流河道变差部位,平面上与有效储层共存,使得有效储层的砂体形态分布连片性增强,增加了连通方向,有利于有效储层挖潜。

2.2.2 泥质粉砂岩层储量评价

根据已动用泥质粉砂岩层效果和取心井资料综合研究,应用容积法计算扶杨油层泥质粉砂岩层的地质储量为473.9×104t。现井网下单井控制储量较低,为0.23×104t,因此目前技术条件下无法构成独立的开发或调整层系。

2.2.3 泥质粉砂岩层提高有效储层水驱控制程度的潜力研究

由扶杨油层沉积剖面精细解剖可知,泥质粉砂岩层虽然发育规模小,但由于其在整个砂体中的分布使得有效储层的连片性增强,连通性变好,从而使利用泥质粉砂岩层来改善有效储层的开发效果成为可能。由泥质粉砂岩层与有效储层的连通关系统计可知,泥质粉砂岩层与有效储层3口以上油水井连通所占比例为55.5%,两向连通所占比例为24.8%,一向连通所占比例为19.7%。表明泥质粉砂岩层与有效储层的连通较好,平面上完善了砂体几何形态。

由目前注采井网统计结果可知,如果考虑动用泥质粉砂岩层,则有效储层的水驱控制程度可以提高7.0%以上。因此,利用泥质粉砂岩层挖掘有效储层的剩余油[5]潜力成为可能。

2.3 已动用泥质粉砂岩层产液和吸水能力分析

在油田开发过程中,为改善局部井组开发效果和挖潜需要,已经陆续动用了部分泥质粉砂岩层。其产液和吸水状况如表2所示。

表2 已动用泥质粉砂岩层产液和吸水状况统计

2.3.1 泥质粉砂岩层产液能力评价

统计15口已动用泥质粉砂岩层油井26个小层的产液情况,射开的泥质粉砂岩层厚度为33.8 m,平均单层厚度为1.3 m。其中连续产液的层数仅占总层数的15.4%,间歇产液层数占总层数的53.8%,不产液层数占总层数的30.8%。动用层的产油强度为0.22 t/(m·d)。泥质粉砂岩层总体为偶尔产液,低含水。分析表明:①原始含油饱和度不高,平均为38.0%;②采取压裂动用的井初期产量较高,维持产液的时间较长,油层供给半径较大;③与地层能量有关,由于部分小层在动用后,与现有井网注水井建立起注采关系,地层能量充足,致使产液较高且一直连续产液。因此,在目前工艺技术条件下,通过压裂改造,可以使其得到部分动用。

2.3.2 泥质粉砂岩层吸水能力评价

统计21口已动用注水井69个泥质粉砂岩层吸水情况,其中连续吸水的小层占总层数的21.7%,间歇吸水的层数占总层数的55.1%,不吸水的层数占总层数的23.2%。吸水厚度占77.3%,表明注水井中大多数泥质粉砂岩层可以吸水。

(1) 连续吸水的泥质粉砂岩层原因分析。泥质粉砂岩层吸水好坏主要与周围油井有效储层连通性有关,吸水好的15个层与周围油井连通关系好,其中三向以上连通的7个,两向连通的5个,单向连通的3个。另外,与同一注水层段其他层的渗透率有关[6],吸水好的15个层,与所在层段其他层的平均渗透率级差为30,平均注入压力为11.5 MPa。

(2) 偶尔吸水泥质粉砂岩层的吸水能力分析。在连续吸水剖面上,偶尔(间歇)吸水的泥质粉砂岩层有38个,厚度为38.0 m。由精细沉积微相解剖可知,有25个层与周围油井连通好,具备吸水的地质条件。其余的间歇吸水层有8个层由于与其他已动用层在一个注水层段内,受层间干扰影响导致间歇吸水,而剩余的5个层间歇吸水是由于与周围油井连通差造成的。对间歇吸水层中的12个小层进一步分析,其与同一注水层段其它层的平均渗透率级差高达51,平均注入压力为10.5 MPa。

(3) 不吸水的泥质粉砂岩层分析。吸水状况统计有16个层不吸水,厚度为16.4 m。这类泥质粉砂岩层主要为独立型泥质粉砂岩层,基本上是由于与相邻油井不连通或者连通关系不好造成的。

根据新立油田细分层注水标准,当渗透率级差大于50时,同一层段内层间干扰大,低渗透层的吸水效果受相对高渗层的影响明显。为此,在保证一定渗透率级差下,通过细分层注水或注水层段重组,同时适当提高注水压力,可以减缓层间干扰,为泥质粉砂岩层动用提供条件,进而有效地增加有效储层的水驱控制程度,改善其水驱开发效果。

2.4 泥质粉砂岩层增加可采储量分析

根据中石油可采储量计算标准中经验公式[7],对泥质粉砂岩层动用后的采收率进行计算:

ER=0.3078-0.0069μo

(1)

式中:ER为采收率;μo为原油黏度,mPa·s。

根据新立油田采收率与水驱控制程度关系式,对有效储层采收率[8]进行计算:

ER=0.0024f+0.4795Wf-1.2677φ

(2)

式中:ER为采收率;f为井网密度,口/km2;Wf为水驱控制程度;φ为孔隙度。

计算表明,泥质粉砂岩层动用后预测最终采收率为26.3%,可新增可采储量124.6×104t;有效储层预测最终采收率增加3.35%,即增加可采储量为196.0×104t,总新增可采储量为320.6×104t。

2.5 现场试验效果评价

2.5.1 泥质粉砂岩层电性标准制定

为确保动用泥质粉砂岩层后既有产出又能改善附近生产井开发效果,根据取心井与试油资料,以及已动用泥质粉砂岩层产出资料,制订出泥质粉砂岩层物性下限和电性指标下限标准(表3)。

依据上述标准,进一步对泥质粉砂岩层进行优选,确保动用取得较好效果。

表3 新立油田泥质粉砂岩物性下限和电性标准

2.5.2 泥质粉砂岩层动用原则

(1) 优先动用砂体边部型和相对连片型泥质粉砂岩层,完善单砂体注采井网[9]。

(2) 先动用注水井进行超前注水,在地层压力达到原始压力的1.2倍后,开始动用油井。

(3) 油井动用时根据其连通状况,采取不同的动用方式[10]。单向连通的泥质粉砂岩层采取定位射孔与压裂相结合的方式,两向以上连通的泥质粉砂岩层采取缝网压裂方式。注水井采取复合射孔工艺方式进行动用。

2.5.3 泥质粉砂岩层动用效果评价

自2008年以来,新立油田先后动用泥质粉砂岩层233口井,其中油井165口,注水井68口,累计动用厚度为1 458.2 m,动用有效厚度为364.6 m,动用后有效储层水驱控制程度提高7.5%。165口井累计年产油量为4.22×104t/a,累计年产水量为7.75×104t/a,平均单井日增油量为0.7 t,平均含水率为54.5%,取得较好的増油效果,有效地改善了有效储层的开发效果。

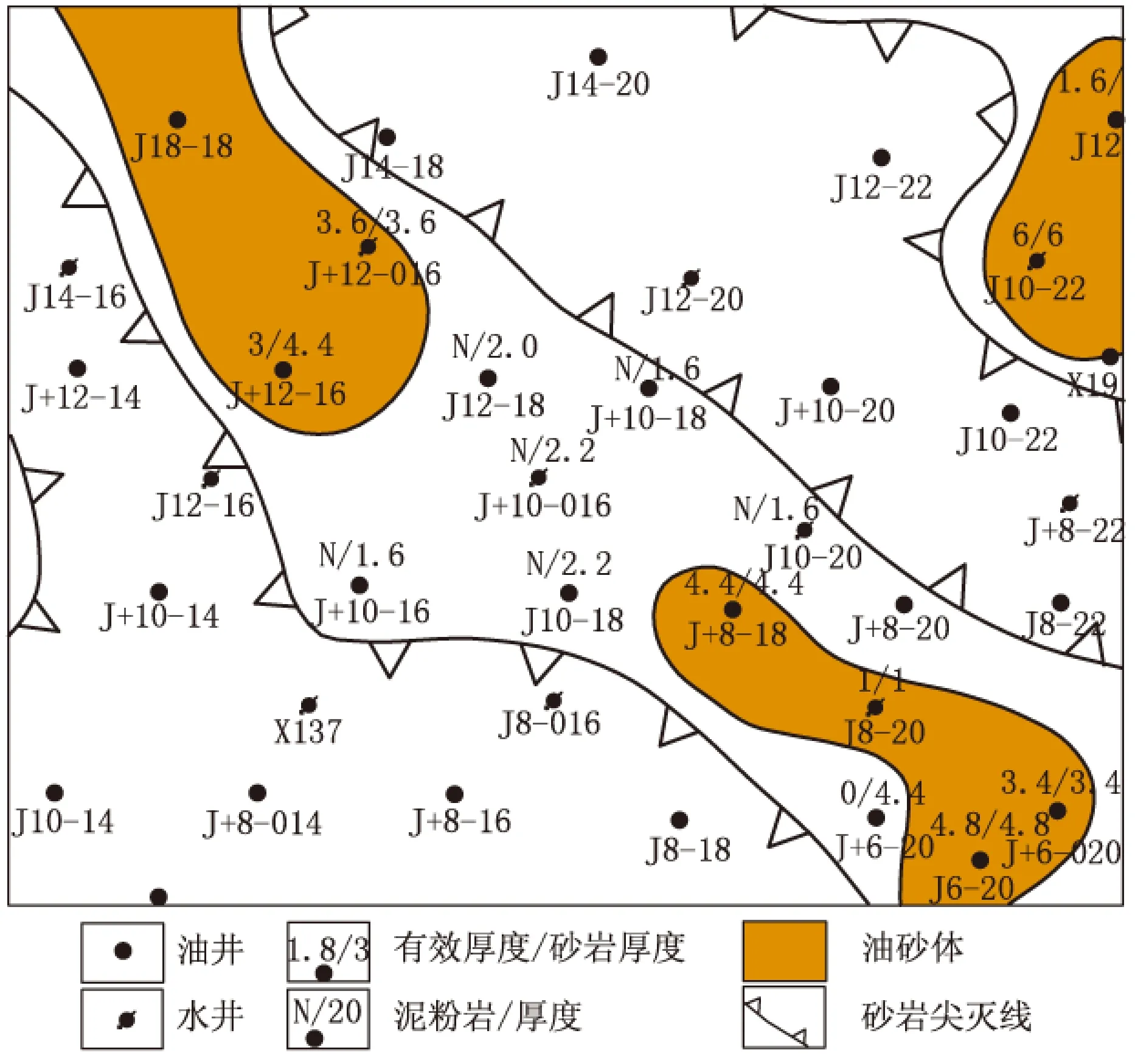

(1) 注水井补孔。水井J+10-016的F10层(图1),泥质粉砂岩层厚度为2.2 m。补孔后,附近4口油井泥质粉砂岩层由于注采井网完善,具备动用条件。连通油井J+12-16、J+12-016、J+8-18新增水驱方向,砂岩厚度为12.4 m,有效厚度为11.0 m。2008年12月补孔注水,日注水量为20 m3/d,注水4个月后,3口连通油井均见到注水效果,日产液量增加3.5 t/d,日产油量增加2.1 t/d,综合含水下降10.5%。同时根据地层能量恢复情况,陆续对4口油井泥质粉砂岩层动用,采取缝网压裂方式,加砂强度为2.8 m3/m,日产液量增加6.1 t/d,日产油量增加2.8 t/d。

图1 J+10-016水井F10号层单砂体

(2) 油井补孔。油井J218-0103的F15层(图2),泥质粉砂岩层厚度为3.0 m,补孔前日产液量为15.6 t/d,含水95%。通过研究设计,将原来动用的有效储层F7、F14号层封堵,单采F15号层。采取工艺为水平孔定位射孔与压裂相结合的方式,确保该层动用后与注水井J218-102建立起注采关系,实施措施后,该井日产液量为2.8 t/d,日产油量为1.5 t/d,综合含水下降46.4%,取得较好效果。

图2 J218-0103油井Y15号层单砂体

3 结 论

(1) 在现有的工艺技术条件下,由于泥质粉砂岩层具有一定含油饱和度,采取针对性措施,能够使其成为产液层,成为低渗透油田挖潜难采储量的一种有效手段。

(2) 泥质粉砂岩层与邻近有效储层的薄差层物性相近,具有增加水驱方向、改变平面液流方向,改善有效储层开发效果的作用。

(3) 现场试验表明,泥质粉砂岩层在一定条件下具有吸水能力和产液能力,在如新立油田一类以曲流河-三角洲沉积的水下分支河道为主的储层中表现更加明显,在完善单砂体注采关系,调整注水产液结构上具有重要意义,具有推广价值。

致谢:感谢吴琼高级工程师在可采储量算法上的技术指导。

[1] 李道品.论低渗透油田开发的主要矛盾和改善途径[J].世界石油工业,1998,5(10):44-48.

[2] 张福厚.石油地质学[M].北京:石油工业出版社,2009:127-138.

[3] 李刚,王学军,张懿嘉.河道砂体解剖技术在低渗透油藏的应用[J].大庆石油地质与开发,2013,32(5):48-51.

[4] 李国栋,严科,宁士华.水下分流河道储层内部结构表征——以胜坨油田沙二段81层为例[J].油气地质与采收率,2013,20(1):28-31.

[5] 张善严,白振强.河道砂体内部构型及剩余油分布特征[J].大庆石油地质与开发,2012,31(1):46-50.

[6] 王军磊,王晓冬,罗万静.渗透率非均质性对多层系统水驱效率的影响[J].大庆石油地质与开发,2012,31(1):70-74.

[7] SY/T 5367-2010石油可采储量计算方法[S].北京:石油工业出版社,2010:4-7.

[8] 姚娜,周锡生,吴晓东,等.水驱精细挖潜措施提高采收率计算方法[J].大庆石油地质与开发,2013,32(3):69-73.

[9] 吴琼,张晓明,赵殿彪,等.新立油田高含水期完善微观注采井网实践与认识[J]. 特种油气藏,2010,17(4):75-78.

[10] 李林祥.孤东油田小油砂体提高采收率技术[J].油气地质与采收率,2013,20(2):67-70,73.

编辑 刘 巍

20141117;改回日期;20150206

中国石油天然气股份公司二次开发项目“新立油田二次开发改善水驱”技术攻关项目子课题(ER20100109)

张铁帝(1963-),女,工程师,1984年毕业于吉林省石油学校地质专业,现从事油田开发和科研工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.030

TE348

A

1006-6535(2015)02-0119-04