新文学人口与新文学群体

2015-02-17江冰

江 冰

新文学人口与新文学群体

江 冰

“打工文学”兴起多年,早年《佛山文艺》高树旗帜,作者读者十分踊跃,一时名震遐迩;后来深圳接过大旗,政府似乎有更大支持力度;东莞凭借经济实力,不甘示弱,也多有声响。总之,珠三角改革开放三十年,“打工文学”可谓风起云涌,此消彼长。但主流文坛对此还有争议,比如对命名,比如对意义评估——近二十出了不少中国当代文学史,难见专章介绍,一是囿于地域,仅限于外来工比较集中的南方,比如广东,二是囿于观念,可否进入主流文学视野和评价体系,其实至今还是问题。如何把一个似乎属于地域、地方的问题,提到一个全国的视野框架中去思考?提到一个文学庞大人群的文学消费基数去考量?从而考虑一个新的文学人口和一个新的文学创作群体的出现。我以为,值得深入探索。从这一角度看,全国青年产业工人文学大奖的设立,意义非凡,可以载入史册。其意义还可以概括为“双新”——即新产业工人;新文学群体,包括写作者和文学作品特定题材的消费者与拥戴者。

2014年,我参加第二届全国青年产业工人文学大奖作品评选,感触不少,也再次确认了上述信息的重要性与当下性。仅就文学来说,主要有两点:一是这样一批特定题材的作品,很好地从一个侧面书写了中国大陆近二十年的移民史,由广大乡村向城市迁徙的历史,可以视作“打工文学”的更新换代。二是丰富了中国当代文学史的内容,在当代大陆写作方式上也颇见新意,草根身份与自我书写,恰好与网络写作相映成趣,构成当下文学写作的独特风景。

一、“草根写作”的亲历现场感

我在连续几届参加《广州文艺》“都市小说双年展”评奖时,强烈地感受到70后作家笔下的“写作焦虑”,他们成长略略晚于中国大陆城市化步伐,且大多生活在乡村或是“都市里的乡村”,缺少真正的城市经验,所以在作品里可以感受到与50后60后一代相似的对城市的陌生、惊惧和怀疑,似乎更多地是一种与农民工进城同步的心态。在他们的作品里,场景的出现也颇有意味:几乎少有大都市标志性场景,比如街道、大厦、地铁、机场、轻轨、车站、写字楼、大酒店、大商场,奢侈品、时尚场、少美女俊男,无时尚气息。在我看来,人在什么样场景中,就拥有什么样气场和心态,进城犹豫,举步维艰;生存挣扎,朝不保夕;生在城市,长在大街;乐在其中,坐享繁华——都可以用场景来烘托来传达,可惜大部分作家都很少描述城市,更不用说传达都市的气场,远没有张欣20年前都市言情的眉飞色扬,也没有今天郭敬明《小时代》里上海滩的表面浮华。于是,这批面对都市的作家,进退失据,处境尴尬,陷入焦虑。

然而,所有这些“写作焦虑”,在青年产业工人文学大奖作品中变得轻飘了,可以忽略不计了,为何如此呢?我以为与写作者的身份有关。这个系列的作者,大多是城乡迁徙的亲历者,他们身在其中,他们就是打工者,属于百分百的“草根写作”,而非旁观者,更非下基层采风的体验者。总之,他们写的就是他们的生活。不妨举作品说明。凌春杰的《跳舞的时装》,写为城里人服务的小保姆的心态,以女房东衣橱里的时装打通乡下女孩与都市认识途径。那些鲜亮时装在小保姆的世界里神奇地变成有生命的舞者,小保姆为此挣扎以至离去,她说:“‘姐姐,我其实也不想离开你们,再不离开的话,我就真管不住自己了啊!’这是小保姆的心里话,一个来自乡村的花季女孩,因为喜欢女主人衣橱里的时装,偷偷试穿,这原本是不新鲜的细节。作家的高明处有二:一是把时装拟人化了,写时装自己的寂寞;一是把城里主人与乡村保姆的关系进行了‘温暖化’的处理,写不同人群之间的沟通,从而传达了人性的高尚和美好。全篇写得生气盎然,平实之间异峰崛起。更有意义地是敞开了一种乡村人面对都市的友好态度,既基于淳朴的传统伦理,有出于美好的人性本然。

周家兵《亚泰的密室》是一个平实的短篇,叙述着平实的故事,一个职业经理人,在一家名为亚泰的企业找到一份称心的工作,其中有忘我的工作,这样的故事进程原本平常,但不平常处就在结尾:密室。这是亚泰企业的灵魂所在,是企业文化的核心所在。所有的亚泰人不但有了生存的平台,更有了安置心灵的所在。作品的立意由此升华。一个当代文学寻找民族灵魂的重大主题,在这里有了一个相当朴实的表现。江北的《牡丹花被》,我比较偏爱。初读小说,不由地联想到当代小说名篇,茹志鹃的《百合花》,同样一床被子,承载不同内容,时代巨变啊!江北的小说触及了当下外来工夫妇无法享受正常夫妻生活的题材,很家常,也很庸常。但因为有“牡丹花被”这样一个神来之笔,顿时有一种化腐朽为神奇的艺术效果。艺术地升华了欲望,年轻妻子对丈夫爱抚的渴望,与对牡丹花被的喜爱,纠缠一道,相映成辉,既反映了现实问题,又传达了外来工对美好生活的向往——因为这样的要求并非奢侈,格外的感动也就随着“牡丹花的盛开”悄然降临了!

获奖作品中,王选的《南城根》具有艺术与文献的双重意义。城中村不但是中国大陆城市发育历史进程中的一个特殊标志,而且因为它留居了大量的外来工,所以,也是一个特殊的“文化集聚地”。《南城根》的文人视角和人文关怀,佐以老道文字,细致书写,给城中村留一剪影,为当下中国留一记录:真实而繁杂,心酸却不绝望。同时,还有一份试图解读南城根的冲动,作者始终保持一种客观的观察者的视角,为书写对象提供多种可能性,也为读者提供更多的现象空间,不失为一份具有社会文献意义的文学观察记。应该说,在这一类非虚构的作品中,作者表达的文字水准也算高层次的,显示了书写者的思想境界和艺术涵养。中国大陆城市发展史中,城中村是一道极其独特的风景:都市里的村庄,村庄里的都市。人口混杂,身份多异。可谓红道、白道、黑道,蓝领、白领、“无领”——也就是无业游民,除了本地人做稳房东以外,其余人都是过客,都是不稳定分子,因此,它就是当下中国大陆最为活跃的“小舞台”,也是主流社会容易忽略或不屑一顾的社会角落。问题就在于,文学时常青睐的恰恰就是小人物、小舞台。无数中外文学名著可以证明这一点。

邝美艳的《青春的见证》聚焦女性产业工人,写出了她们在日复一日的劳作中对青春和美的渴望。千篇一律的厂服变迁,庸常乏味的食堂场景,却在丰富的感受力下呈现出异样的色彩,并不人性化的工厂俨然成为她们曼妙青春的见证,其所包含的酸楚和遗憾是本文意义所在。写一件工衣,细致入微;写一个时代,由此引入。妙在抽离,写作者身体的抽离,具体描写的抽离,个人境遇的抽离。抽离中有可贵的思考,有精神的升华,也有青春的喟叹。缺少神奇原本平淡的工衣,偶然间也有智慧的发现,比如声音,比如眼神。工衣也因此焕发光采,在深刻的人生体验中升腾、闪烁!”傅淑青的《打工妹手记》,勾画了一个在生活边缘喘息着,痛苦挣扎于社会底层哭泣的打工妹的形象。用密集的细节,压抑而充沛的情感,书写自己的青春生活,无尽悲伤,却没有绝望,因为还有文学温暖冰冷的心。这些作品不一定在文字上有多么高的造诣,甚至艺术结构上海略显粗糙,但可贵在内心情感的全情投入,你可以感觉到“我在现场”的真切,你更可以感觉都文字底下的心跳。日常生活假如是一块冰冷的石头,也被这些一线的工人作者用心捂热了!

二、新文学群体的身份特征

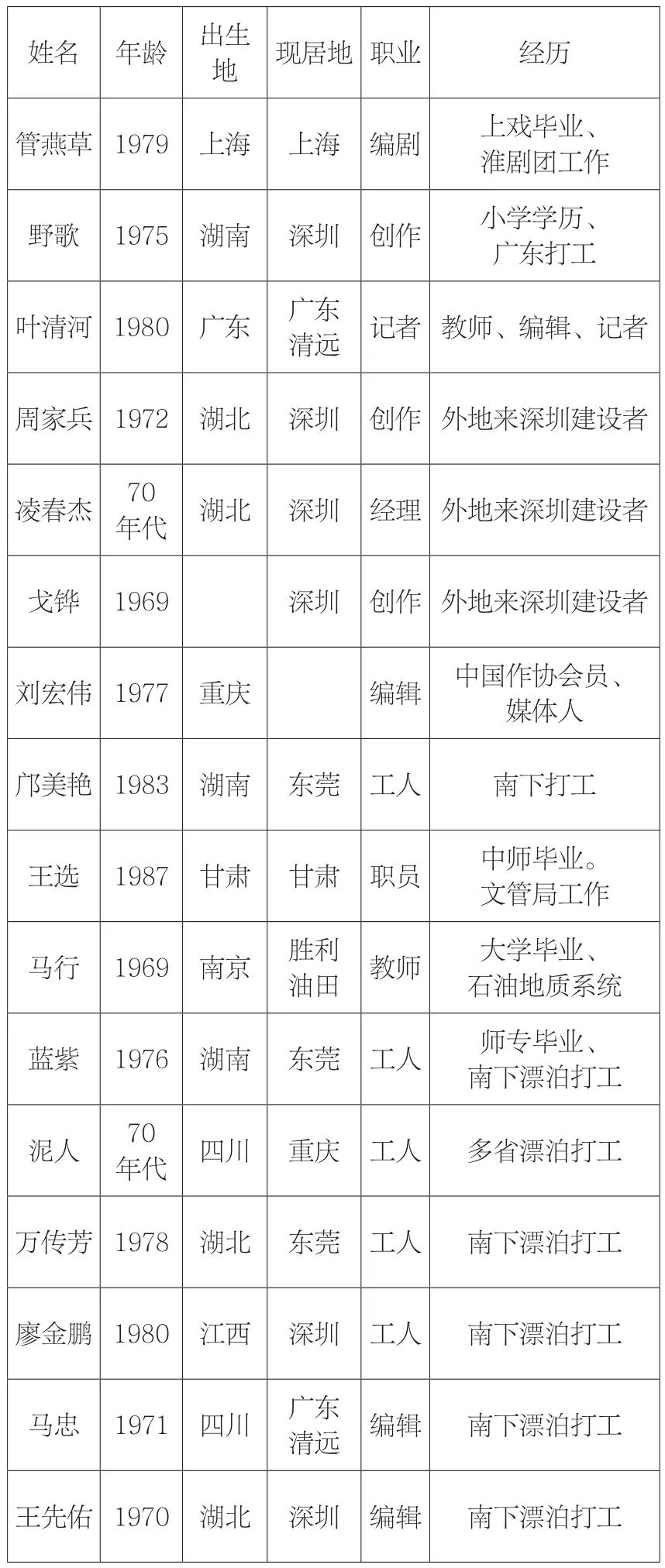

不妨将第二届十八位获奖者的职业身份等列表做一个简要的分析——

姓名 年龄 出生地 现居地职业 经历管燕草 1979 上海 上海 编剧 上戏毕业、淮剧团工作野歌 1975 湖南 深圳 创作 小学学历、广东打工叶清河 1980 广东 广东清远 记者 教师、编辑、记者周家兵 1972 湖北 深圳 创作 外地来深圳建设者凌春杰 70年代 湖北 深圳 经理 外地来深圳建设者戈铧 1969 深圳 创作外地来深圳建设者刘宏伟 1977 重庆 编辑 中国作协会员、媒体人邝美艳 1983 湖南 东莞 工人 南下打工王选 1987 甘肃 甘肃 职员 中师毕业。文管局工作马行 1969 南京 胜利油田 教师 大学毕业、石油地质系统蓝紫 1976 湖南 东莞 工人 师专毕业、南下漂泊打工泥人 70年代 四川 重庆 工人 多省漂泊打工万传芳 1978 湖北 东莞 工人 南下漂泊打工廖金鹏 1980 江西 深圳 工人 南下漂泊打工马忠 1971 四川 广东清远 编辑 南下漂泊打工王先佑 1970 湖北 深圳 编辑 南下漂泊打工

向明伟 1977 四川 广东清远 工人 南下漂泊打工温海宇 1982 安徽 深圳 工人 当过兵、南下打工

据大奖组委会和各地作家协会网提供的数据,我们综合成以上一览表,从中不难了解了第二届十八位获奖者的职业身份。除了极个别专业创作者,以及少数计划经济时代工人身份外,绝大多数都是我们所说的“草根”,绝大多数有着流浪异乡,漂泊打工的经历,而且社会底层的经验比较复杂,个人生存的道路比较曲折。以我在深圳五年的漂泊感受来读他们的作品,可谓“别有一番滋味”,欲说还休的“苍凉”。因此,我认定他们获取了底层生活的无限感受,他们的所谓“体制外”生存,体现出与“体制内”的某种“无计划性”与“不安定感”,加之珠三角经济的高速发展所导致的社会动荡感于人生颠簸感,应该在相当程度上远胜过内地。据一些作家自述:初到异乡,生存压力极大,举目无亲,内心甚至恐惧。比如或网络文学奖的万传芳,“只身一人南下广东谋生,被偷过被骗过被抢过”;比如获文学新人奖的向明伟,初中肄业后南下打工,期间做过工厂流水线普工、文员,甚至街头小贩等,至今依旧在一家鞋厂做内刊编辑。因此,他们可以说始终在产业第一线,而且是有别于计划经济时代国有企业的第一线。他们的作品有着从前工业题材没有的新鲜内容,同时,也有着属于他们自己以及这个市场化时代的情绪和情感。也正是于此意义上,他们的文学有力量、有筋骨、有温度、有生命、有历史。并由此别于专业作家的、别具一格的“中国叙事与中国故事”。

所有上述不懈的文学努力,不但使得“被遮蔽的一群人”走进了社会舞台,走进了公众的视野,而且在写作者身份、进入生活的方式上,新的文学消费群体等诸多方面,均有突破性的新意。同时,为中国当代文学增添了新的内容,从一个侧面书写了中国大陆近二十年由乡村向城市迁徙的历史。假如,我们再想想进入这样一个空前绝后大迁徙人口基数之巨大,回头再看这样一批“草根写作者”,我们一定会倍感其珍贵,倍感其难得。这,也是新产业工人文学必将写入文学史的依据所在。

江 冰 广东财经大学