"三山"地质考察之旅

2015-02-14陈飞扬

陈飞扬

"三山"地质考察之旅

陈飞扬

图1 三山实习合影

作为“地质人”,野外实践是我们发现的源泉,也是我们生活中快乐的一部分。出生于黄土高坡整日面对黄土和西北风的我,尤其喜欢南方的温润气候,也许是水的缘故,使得一切都变得灵动。幸运的是我选择了地质专业,这样便可借着出野外的机会走遍祖国的山河湖海,探寻每一块石头的岁月。比如本科实习便去了河北秦皇岛、安徽巢湖和陕西秦岭,研一刚开始时又去了陕南和云南的多个地方,虽然皆非名胜古迹,而且基本也在山里开展工作,但我对这种清新自然、自由宁静的生活钟爱有加,不愿错过任何一次野外机会。

今年十月底,我有幸参加了由南京地质古生物研究所组织的浙赣“三山”地区研究生野外教学实习。实习前还有特别的插曲送给我们——为了庆祝中国科学院学部成立60周年,由南古所承办的“远古生命-宏演化”学术研讨会暨第一届古生物学青年学者论坛。为期三天的会议包含了古生物学和地层学前沿领域,以及全球重大地质学和古生物学领域的创新成果。踊跃参会的都是我们耳熟能详的无私奉献于地质的大家,还有许多优秀的青年古生物学者,听着他们广而深的报告内容,敬佩之情油然而生,发愤图强之意亦深深扎根于心。

海纳百川,有容乃大,南古所的气度犹如广阔的大海,不仅为所内学生提供学习机会,而且还主动邀请外单位包括了北京大学、南京大学、西北大学、中国地质大学(武汉)和兰州大学的25位对地层古生物学感兴趣的学生共同参加本次实习。对我们来说,这不仅是一次野外实习,同时也是一次和外单位同学互相交流学习的好机会(图1)。

实习前一天下午,南古所专门邀请了在该地区研究工作中贡献卓著的陈旭院士为我们做动员大会,陈老师用生动幽默的语言介绍了实习地区的概况。遂得知我们将前往我国早先开展地层古生物研究的浙赣交界的“三山”地区,其主体位于江绍(江山—绍兴)断裂带西侧,属于扬子板块东缘。“三山”地区的地层涵盖了南华系至下三叠统的几乎连续的地层,以及中生代的陆相地层,序列完整、化石丰富、出露良好,是进行地层古生物学野外教学、实习的难得地区。

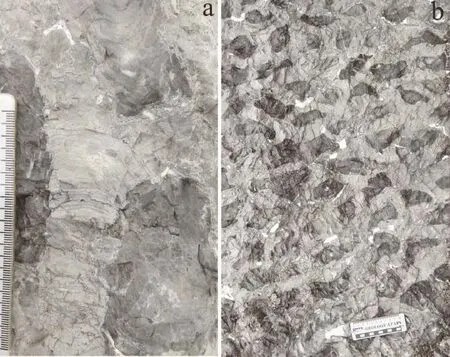

图2 南华系雷公坞组冰碛岩

10月27日早晨,我们一行人员,包括学生62人、老师13人,从南京出发前往常山。实习分为六个专题,分别由各位带队老师以幻灯片的形式首先在室内讲解,大家听得兴致盎然,满怀期待。三天的野外综合考察和两天的专题研究,在时间上分配合理,循序渐进的节奏使我们对未来几天的野外工作有了一个系统的认识。

在室内待的太久,渴望见到野外露头的心情犹如渴望久别的好友重逢一般,大家都狂奔向各种粉砂岩、冰碛岩、灰岩、白云岩和页岩,当然也少不了我们钟爱的化石。我想这就是地质人的欣喜,无论别人理解与否,我们终将义无反顾。

第一天野外,在李国祥和朱学剑老师的带领下我们观看了自南华系至寒武系的沉积地层。休宁组的粉砂岩和雷公坞组的冰碛岩(图2)出露在公路边,这可把两位老师忙坏了,他们不仅要给我们讲解冰碛岩的形成过程以及新元古代的冰期事件,还要时刻注意过往车辆。可是学生就是任性,听完老师讲解,大家纷纷围着剖面开始自己的野外工作,才不管什么擦身而过的车呢,反正我就是要看剖面!大家看岩性、敲化石、观察沉积构造、测产状、打方位等步骤井然有序。不仅身体动,大脑也跟着快速运转,围着老师询问各种疑惑。下午见到的灯影组叠层石尤其让我印象深刻,该剖面位于江山碓边剖面附近,由于人工开山采石的缘故,其内部的块状叠层石白云岩一览无余。估计约三十米厚(图3)的白云岩里分布了很多大小、颜色不一的叠层石,其数量之多,面积之大,令人叹为观止(图4)。面对这拔地而起的由叠层石形成的高山,我感慨良多。沧海桑田的巨大改变让我感觉到自己的渺小,光阴稍纵即逝,人的一生与宇宙的永恒相比又算的了什么呢?我们脚下所踩,眼前所见的是五亿多年前海洋中的生命,它们用自己独特的方式阐述着地球的历史,那我们又将以怎样的方式书写自我的历史?

图3 震旦系灯影组块状叠层石白云岩

图4 震旦系灯影组内部叠层石

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,出野外之前我便对“三山”地区的金钉子十分感兴趣,这次有机会现场学习,真是让人欢欣鼓舞。地质学上的“金钉子”实际是全球年代地层单位界线层型剖面和点位(GSSP)的俗称,是为定义和区别全球不同年代所形成的地层的全球唯一标准或样板,并在一个特定的地点和特定的岩层序列中标出,作为确定和识别全球两个时代地层之间的界线的唯一标志。毫无疑问,两个“唯一”已经定性了金钉子的国际地位,它的确立标志了地层学研究的一项极高科学荣誉,历来是世界地质学研究的热点和激烈竞争的领域。目前全球地层年表中一共有“金钉子”一百余枚,目前已经正式确立的有65枚,而在我国境内所建立的金钉子便有10枚,是目前世界上拥有“金钉子”最多的国家。这充分说明了我国在地学领域处于世界领先水平,同时也充分认可了我国为建立金钉子而呕心沥血的前辈们的工作成果。这10枚金钉子中有7枚是由南古所主持确立的,其中2枚分布在“三山’地区,是我们本次实习内容的一部分。

图5 全球寒武系第9阶(江山阶)金钉子的标志碑

从寒武系荷塘组到西阳山组,我们沿着江山碓边剖面的柏油路上山看地层,远远地就看见了全球寒武系第9阶(江山阶)底界的金钉子标志碑(图5)。数字9的形状,内部镶嵌有‘∈’标志,碑身周围还雕刻有划分生物地层的关键化石——球接子三叶虫Agnostotes orientalis。“同学们,照相时间到啦!”朱老师饶有风趣的喊道,于是大家兴奋地摆着各种pose。广场周围的海报和模型,图文并茂地向游人以及科考人员介绍了江山碓边全球寒武系第9阶(江山阶)底界金钉子的建立过程以及相关工作成果。南京古生物研究所的彭善池研究员及其研究团队从2003年起对江山碓边B剖面进行了细致的研究,确定了关键化石球接子三叶虫Agnostotes orientalis在剖面的首现点位,并向寒武系第九阶国际工作组提交了以碓边B剖面建立全球江山阶底界“金钉子”的申请报告,经过与哈萨克斯坦的“苏扎克阶”和俄罗斯的“切库洛夫阶”的激烈角逐,最终脱颖而出,成功钉下“江山阶”底界的金钉子。

图6 (上图)江山碓边剖面实习场景

图7 (下图)祝宅剖面教学现场

碓边剖面天高云淡,为我们的野外学习提供了较好的天气条件,大家做记录时也都有条不紊(图6)。但是我们刚到玉山祝宅剖面准备观察上奥陶统地层时,就变成狂风骤雨。张元动老师和梁昆老师冒雨给我们介绍该剖面的岩相古地理以及出现的相关化石,梁昆老师更是言传身教,不顾暴雨和泥泞,首先爬上剖面为我们讲授下镇组剖面底部的中层生物碎屑微晶灰岩内部的逆断层以及出现的各种化石(图7a),包括腕足、四分管藻、单体四射珊瑚、层孔虫等。雨声和讲课声仿佛在进行接力赛跑,各不相让,接下来每每到了一个剖面点老师要解说时,阵雨就跑来凑热闹,与我们一起“学习”,由于它的加入导致好几位同学滑倒,衣服沾满了泥浆。其他人也都是裹泥的裤腿、滴水的登山包、冷冰冰的午餐(图7b),然而我们学习的热情完全超越了风雨的阻挡之势,对地质工作者来说幕天席地已是常事,何况这毛毛雨我们根本不屑一顾,此刻只有地层和化石最吸引我们!下镇组沉积地层自下至上沉积环境有所变动,伴随干裂纹一起出现的腕足动物、腹足动物、头足动物(图8a)代表了潮间带潮坪灰泥滩相。微晶灰岩之上C8层的生物礁,包含了多种门类的造礁生物(图8b),其中以层孔虫和珊瑚为典型代表(图8 c-f)。C11层之上的黄绿色泥页岩反映了水体开始加深,内部含有大量腕足、双壳类和三叶虫化石。地质锤背了好久,所到之处要么是没有宏体化石,要么是保存在碳酸盐岩内难以采集,又或者是金钉子保护区不可采集,折磨得我们这些“化石迷”皆茶饭无心。终于在这个剖面可以自由采集化石啦,大家欢呼雀跃。“啊,我发现腕足啦”,“老师,我找到一块三叶虫!”,“这里还有双壳类呢!”(图8g-i),大家的声音飘荡在空气中,随着雨水汇入河流,汇入大海,最终汇入终将成为地层的现代海洋沉积物中……

图8 奥陶系下镇组所采化石(a.头足类化石;b.生物礁;c.层孔虫化石;d.和e.日射珊瑚化石;f.链珊瑚化石;g.头足类化石;h.腕足动物化石;i.双壳类化石)

前往奥陶系达瑞威尔阶“金钉子”的途中仍旧下着大雨,可是这困难还不及红军长征时期的万分之一呢,他们尚可“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,难道今天的我们会临阵逃脱吗?答案永远都是—NO!浙赣“三山地区”的奥陶—志留系地层发育较好,分布面积广。尤其数常山黄泥塘剖面沉积连续,地层内部富含大量保存精美的笔石化石。1997年,中国科学院南京地质古生物研究所陈旭院士所领导的团队率先取得突破,建立了我国的第一个“金钉子”——奥陶系达瑞威尔阶“金钉子”,并以笔石Undulograptus austrodentatus作为奥陶系达瑞威尔阶底界的标准化石。张元动老师顶着瓢泼大雨,跟我们讲述这枚“金钉子”的来之不易,希望我们学习前辈们的优秀品质,做一名可靠的接班人(图9)。

图9 a.全球奥陶系达瑞威尔阶金钉子标志碑;b.张元动老师和达瑞威尔阶金钉子石碑合影

狂风大作的第三天我们在祁玉平和郑全峰两位老师的带领下踏上了志留系—二叠系的地质之旅。一路观看了唐家坞组至栖霞组的地层,并且在藕塘底组和船山组内部发现了大量化石(图10),包括有腕足、珊瑚、苔藓虫、海百合茎以及蜓类,真是不虚此行啊!第三天所踏勘的地层内古土壤出现的次数较多,郑老师还特别教给我们野外古土壤的识别特征:颜色上一般为紫红、土黄、灰绿或者三者混合而成的杂色;没有原生的沉积层理且经常发育植物根系;偶尔发育钙质结核等。这样的实习每天都有新的知识点输入大脑,感觉很充实。

本次实习教学日程分为三个阶段,第一阶段为野外剖面的整体踏勘,白天依次考察南华系—寒武系地层、奥陶系—志留系地层、泥盆系—二叠系地层,第一天考察结束后,来自浙江省地调院的许红根高级工程师还就地质图件解读和地层剖面测制方面对我们进行了专题辅导,帮助我们在野外分析地质图件时获取更多有效信息。之后的几天晚饭过后大家都仔细地整理野外记录,和小组成员、老师一起讨论白天野外遗留的问题,真是手不释卷的节奏啊。第二阶段为小组专题实习,实习的同学被分为六个小组分别在老师带领下,对所选专题进行深入研究。我们组选的专题是“震旦系-寒武系过渡时期岩相和生物相变化”。南古所的李国祥老师主要从事寒武纪早期后生动物骨骼化石(小壳化石、磷质腕足类)及生物地层研究,自然而然就成为我们小组的领队老师,再加上对三山地区野外经验丰富的许红根老师,我们的阵容绝对庞大。进行专题研究的这两天都是狂风怒号顺带飘着小雨,我们在人迹罕至的采石场里观看灯影组地层,冲锋衣根本没起作用,风直直地往衣服里灌,冻得人直哆嗦,衣服也被淋湿了。即使这样大家也没有任何怨言,在老师的带领下积极看岩性,找连续剖面,划分地层,采样,测量,做标记。“三人行,必有我师焉”,南古所的同学们训练有素的工作方法让我自愧不如,赶快“择其善者而从之”亦为时不晚吧!荷塘组的泥岩夹层产丰富的海绵骨针和三叶虫化石(图11),这吸引了大家的目光,要不是后半天还有任务,我们肯定要在这里采到天黑为止。我比较喜欢野外专题这个部分,因为李老师给我们充分的自由,自主学习,挖掘内在兴趣,使我们乐在其中、受益匪浅。第三阶段为综合考评,包括室内笔试、野外临时考察、后期实习报告整理与ppt答辩。这些环节使老师了解我们野外知识的掌握程度,根据情况及时作出相应野外教学调整,同时也使我们充分重视实习,温故知新加深印象,何乐而不为。最后一天我们参观了江郎山风景区,近距离接触了该地区的陆相沉积,欣赏了典型的丹霞地貌,也领略了当地的风土人情,大家在夜幕降临前满载而归(图12)。

图11 a.第一小组成员野外采集化石;b.寒武系荷塘组内部三叶虫化石;c.寒武系荷塘组内部海绵骨针化石。

图12 第一小组成员于江郎山前合照

短暂而又充实的实习很快就结束了,平时专注于扬子板块西南缘早寒武世特异型保存的澄江化石库的我,对于碳酸盐相中的化石了解甚少,本次实习使我对扬子板块的古生代地层有了更进一步的了解。再次感谢南京地质古生物研究所提供的宝贵学习机会,感谢诸位老师和同学在实习中给予的帮助与关怀!

天南地北千秋客,寒武志留万古虫。告别金陵古城,在谆谆的教诲声里,在海陆的演化故事里,列车隆隆地驰骋在大地的胸膛上,载我北上返回学校。