北太平洋东部风暴轴的变化特征及其与大气环流和SST异常的关系

2015-02-13袁凯朱伟军陈懿妮

袁凯,朱伟军,陈懿妮,3

(1.气象灾害教育部重点实验室(南京信息工程大学),江苏 南京 210044;2.武汉市气象局,湖北 武汉 430040;3.浙江省气象台,浙江 杭州 310017)

北太平洋东部风暴轴的变化特征及其与大气环流和SST异常的关系

袁凯1,2,朱伟军1,陈懿妮1,3

(1.气象灾害教育部重点实验室(南京信息工程大学),江苏 南京 210044;2.武汉市气象局,湖北 武汉 430040;3.浙江省气象台,浙江 杭州 310017)

利用欧洲中期天气预报中心ECMWF(European Center for Medium-range Weather Forecast)逐日再分析资料(ERA40),通过经验正交函数(empirical orthogonal function,EOF)分解发现,冬季北太平洋东部风暴轴有着显著的年际变化特征:第一变化模态为在气候平均位置南北相反的偶极子变化型,第二变化模态为在气候平均位置处一致增强或减弱的变化型,第三变化模态为三极子的变化型。进一步的回归分析发现:当东部风暴轴南压(北抬)时,同期冬季是一种厄尔尼诺(拉尼娜)年海温异常空间分布型,中纬度北太平洋海区以及赤道中、东海区,冬季冷(暖)异常的洋面上是异常低压(高压),对流层中层是太平洋—北美型(Pacific-North American Pattern,PNA)遥相关的正(负)位相;当东部风暴轴增强(减弱)时,同期冬季黑潮区海温偏暖(偏冷),对流层中层表现为西太平洋型(West Pacific Pattern,WP)遥相关的正(负)位相;当东部风暴轴呈现西北—东南+-+(-+-)相间三极子的分布时,同期冬季巴布亚新几内亚附近海温异常偏暖(冷),夏威夷附近海温异常偏冷(暖),冬季冷(暖)异常的洋面上是异常低(高)压,对流层中层表现出类似PNA正(负)位相。EOF分解各模态所对应时间系数与阿留申低压(Aleutian Low,AL)指数、PNA指数、Nino3指数、WP指数、黑潮海温(Kuroshio Current,KC)指数之间存在显著的相关,这些证明了东部风暴轴与同期大气环流及SST异常之间的联系。

东部风暴轴;PNA(WP)遥相关;经验正交函数;回归分析;大气环流和SST异常

0 引言

气旋/反气旋的频繁活动是中纬度冬季天气的主要特征之一,它们是那些可以伸展到平流层底部的斜压扰动在地面的反映。Blackmon(1976)就注意到北半球天气尺度带通瞬变扰动方差(2.5~6 d)集中在两个纬向拉长的极大值区域,与地面气旋/反气旋强活动带相一致。这两个区域被定义为北半球太平洋和大西洋上空的风暴轴。

近年来,随着NECP/NCAR以及欧洲中期天气预报中心(European Center for Medium-range Weather Forecast,ECMWF)再分析资料的释放,风暴轴与中纬度海气耦合系统关系的问题成为了国内外研究的热点之一。Lau and Nath(1991)对天气尺度瞬变扰动与大尺度平均流的相互作用问题进行了较全面的诊断分析。朱伟军和孙照渤(1998)通过对16 a NCEP/NCAR逐日资料的诊断分析揭示出冬季北太平洋风暴轴的强度和位置具有明显的年际差异,并指出这种差异和变化与500 hPa高度层上的PNA型(Pacific-North American Pattern,太平洋—北美型)和WP型(West Pacific Pattern,西太平洋型)遥相关有密切关系。Carillo et al.(2000)对1980—1989年北太平洋、北大西洋冬季风暴轴与高空急流的奇异值分解分析表明,两者有相当高的相关性,急流核和风暴轴中心位置相互配合,显示出一致性的南北摆动。韩博等(2007)研究了北太平洋风暴轴异常与纬向风场之间的关系,发现高层纬向风场异常与北太平洋风暴轴发展存在一种相互反馈的作用。这些研究证实了风暴轴异常与北半球大尺度时间平均气流异常之间的共生关系。在海洋方面,风暴轴异常与赤道中东太平洋及北太平洋黑潮区海温异常密切相关。风暴轴年际变化与厄尔尼诺—南方涛动紧密联系,在厄尔尼诺年,北太平洋风暴轴偏南偏东,拉尼娜年则相反(朱伟军和孙照渤,2000)。任雪娟等(2007)利用长时间欧洲中心资料,诊断研究了北太平洋冬季风暴轴异常与中纬度大尺度时间平均气流异常及其北太平洋SST(sea surface temperature,海表温度)异常三者间的空间耦合关系,揭示了它们的空间共变模态。

但是,以上研究主要把整个北太平洋区域作为研究对象,而朱伟军和李莹(2010)最近研究发现,从纬向结构上看,北太平洋风暴轴不仅存在“多中心”现象(傅刚等,2009),而且最强中心还经常出现在160°W以东地区。在北太平洋160°W以东地区,出现风暴轴最强中心的原因比较复杂,很难单独用已有的风暴轴内部动力学机制来解释,外强迫因素的影响不可忽视,甚至更为重要。目前,无论对这种东部型结构本身,还是对其短期气候异常的变化规律和机理,认识都还非常有限。由于风暴轴对应着强烈的天气尺度涡动活动,其东部的异常,不仅可以直接引起附近阿留申低压和阻塞形势的异常(Nakamura and Wallace,1990;陆日宇,2001;Huang et al.,2002;刁一娜等,2004),而且对整个北半球大气环流和我国天气气候的异常,具有重要影响。因此,本文将对冬季东部风暴轴与北太平洋大气环流及SST关系作深入探讨,这对以后中、低纬度海气相互作用机理研究以及海气耦合模式的建立具有非常重要的意义。

1 资料和方法

1)欧洲中期天气预报中心的ERA40数据集,包括:逐日位势高度场(z)、风场(u、v、w)、温度场(t)资料和月平均的位势高度场(z)、风场(u、v、w)和温度场(t),水平分辨率为2.5°×2.5°,覆盖时段为1957年9月—2002年8月;2)月平均的全球海温海冰变化资料集(GISST)海温资料,水平分辨率为1°×1°,覆盖时段为1911—2002年。

本文首先采用31点对称数字滤波器(李莹和朱伟军,2009),从逐日原始资料直接滤波出2.5~6 d的瞬变涡动,然后每月为一段,并对每一段各自计算其方差,这样就得到每月的月平均带通滤波方差(简称滤波方差)。

文中选取200、500 hPa以及海平面气压场分别作为对流层高、中和低层的代表层,相应高度上的西风急流、位势高度场和阿留申低压作为大尺度时间平均气流的代表。使用Eddy波最大增长率作为斜压性强度指数(Hoskins and Valdes,1990)。主要采用EOF分解技术探讨了北太平洋东部风暴轴年际变化的空间型,使用回归的方法揭示风暴轴与中、低纬度大气/海洋间的共变空间型。

图1 冬季东部风暴轴区域500 hPa位势高度滤波方差EOF展开结果的第一(a)、第二(b)、第三(c)模态(阴影表示冬季气候平均的风暴轴位置)

2 东部风暴轴的EOF分析特征

图2 东部风暴轴第一模态时间系数回归的冬季海平压气压场(a;单位:hPa)、500 hPa高度场(b;单位:gpm)、200 hPa纬向风场(c;单位:m/s)以及Eddy波最大增长率(d;单位:d-1)的分布(阴影区表示通过0.05(浅色)和0.01(深色)信度的显著性检验区域)

3 东部风暴轴第一模态与同期大气环流及SST异常关系的分析

3.1 东部风暴轴第一模态与同期大气环流异常关系的分析

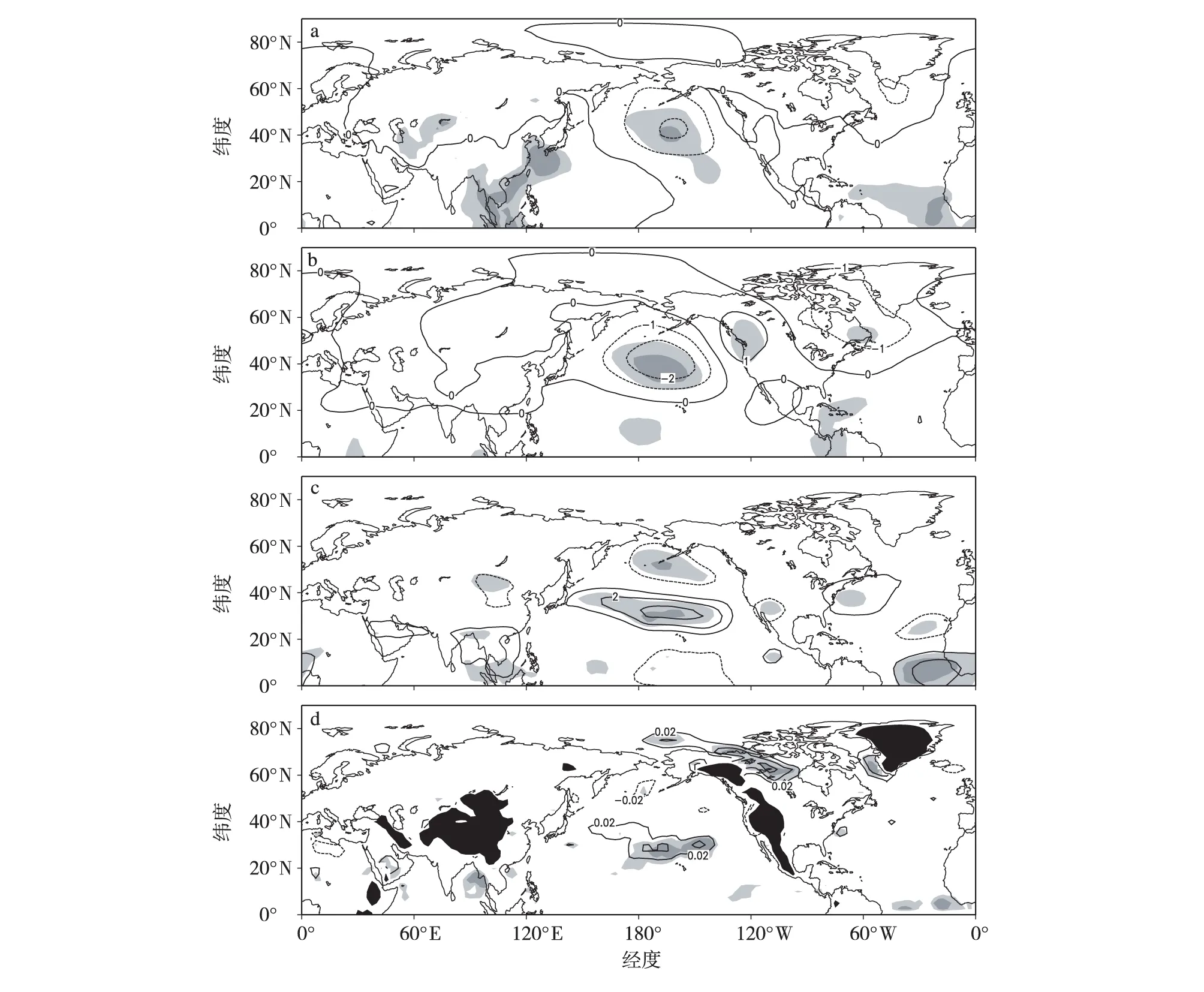

图2是东部风暴轴E0F分解第一模态时间系数回归的冬季海平面气压场、500 hPa高度场、200 hPa纬向风场以及775 hPa斜压性指数场(文中用Eddy波最大增长率代表,下同)分布,可见,当东部风暴轴南压时,在回归的海平面气压场上(图2a),中纬度北太平洋上空是一个海盆形状的海平面气压负异常区,此负异常区与阿留申低压所处的区域基本一致,从而这一负异常区表示阿留申低压强度的增强,同时,回归的500 hPa高度场上(图2b)也表现为同区域的位势高度负异常区,此外,副热带太平洋中部存在一个正异常中心,北美大陆北部和南部都分别存在一个显著的正、负异常值区,这些正、负异常区一起构成正位相的PNA型遥相关。在回归的200 hPa纬向西风场上(图2c),北太平洋中部带状地带及其下游地区均为正异常,而其北部和南部则为带状的负异常区,说明中部北太平洋及其下游区西风强度增强,但其北部和南部地区西风均有所减弱,回归到斜压性指数的变化与200 hPa纬向风场相吻合(图2d)。

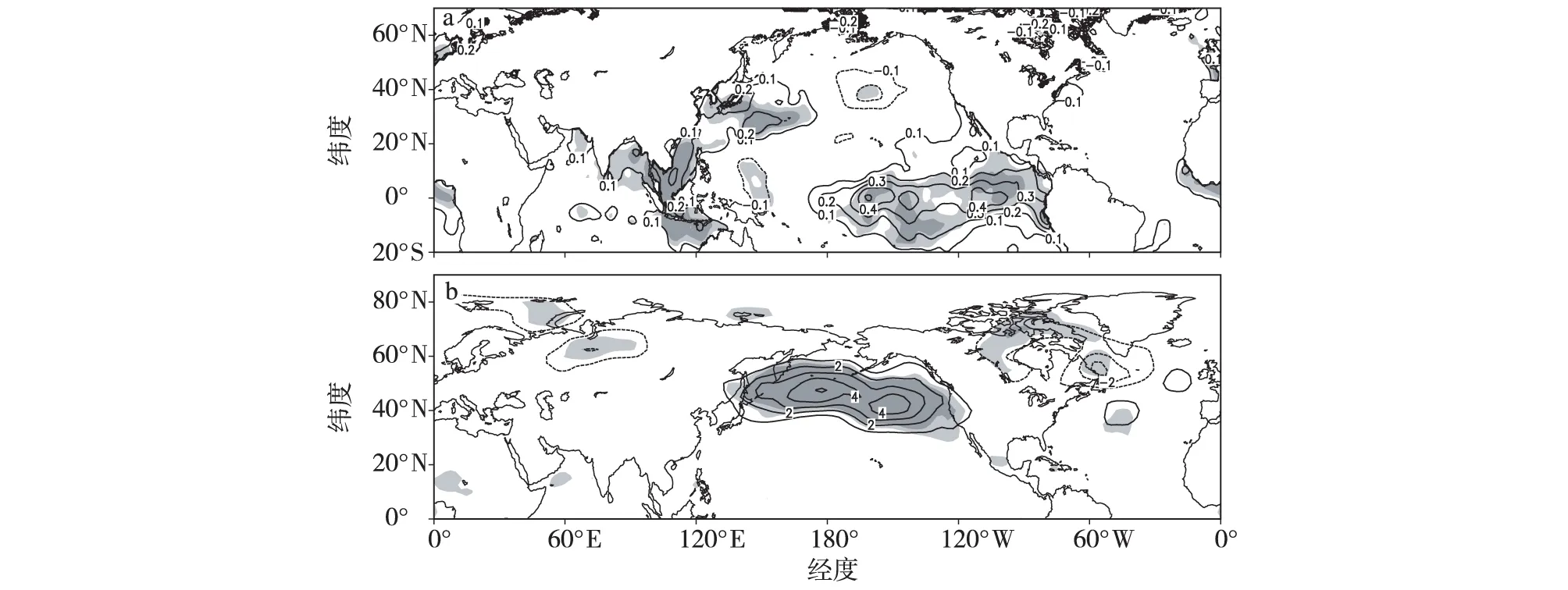

图3 东部风暴轴第一模态时间系数回归的SST场(a;单位:°C)及500 hPa风暴轴场(b;单位:dagpm2)的分布

3.2 东部风暴轴第一模态与同期SST异常关系的分析

图3是东部风暴轴E0F分解第一模态时间系数回归的SST场和500 hPa风暴轴场分布。回归的SST场(图3a)主要表现为:赤道中、东太平洋及北美西海岸存在大面积的海温正异常区,而中纬度北太平洋则为海温负异常区,这是典型的厄尔尼诺年海温异常空间分布型。回归到的500 hPa风暴轴场(图3b)的东部与东部风暴轴EOF分解第一模态(图1)很相似,为南正北负的偶极子分布,零线在45°N附近。结合回归的500 hPa高度场(图2b)可见,东部风暴轴的南北跳跃与ENSO紧密联系,且这种联系与500 hPa上北太平洋—北美型(Pacific-North American Pattern,PNA)遥相关密切相关。

4 东部风暴轴第二模态与同期大气环流及SST异常关系的分析

4.1 东部风暴轴第二模态与同期大气环流异常关系的分析

图4是根据东部风暴轴EOF分解第二模态时间系数回归的冬季海平面气压场、500 hPa高度场、200 hPa纬向风场以及775 hPa斜压性指数场分布,可见,当北太平洋东部风暴轴稳定维持时,在回归的海平面气压场上,西北太平洋上空存在一个海平面气压正异常区,而白令海峡至阿拉斯加则存在一个海平面气压负异常区(图4a)。同时,回归的500 hPa高度场上也表现为同区域的位势高度正、负异常区(图4b),这些正、负异常中心一起构成了正位相的西太平洋型(West Pacific Pattern,WP)遥相关。在回归的200 hPa纬向西风场上(图4c),北太平洋中部所在带状地带及其下游为正异常,而其北部和南部则为带状的负异常区,说明北太平洋中部及其下游区域西风强度增强,但其以北及以南地区西风均有所减弱,回归到的775 hPa斜压性指数场(图4d)与200 hPa纬向风场类似。

4.2 东部风暴轴第二模态与同期SST异常关系的分析

图5是根据东部风暴轴EOF分解第二模态时间系数回归的SST场及500 hPa风暴轴场分布。回归到的SST场(图5a)主要表现为:赤道中、东太平洋和黑潮区海温的正异常。回归的500 hPa风暴轴场(图5b)表现为风暴轴在北太平洋上空的维持,其东部与东部风暴轴EOF分解第二模态(图1b)很相似。结合回归的500 hPa高度场(图4b),可知,黑潮区海温对于东部风暴轴的维持有非常重要的影响,且这种影响与500 hPa上WP遥相关有密切联系。

5 东部风暴轴第三模态与同期大气环流及SST异常关系的分析

5.1 东部风暴轴第三模态与同期大气环流异常关系的分析

图4 东部风暴轴第二模态时间系数回归的冬季海平压气压场(a;单位:hPa)、500 hPa高度场(b;单位:gpm)、200 hPa纬向风场(c;单位:m/s)以及Eddy波最大增长率(d;单位:d-1)的分布(阴影区表示通过0.05(浅色)和0.01(深色)信度的显著性检验区域)

图6是东部风暴轴E0F分解第三模态时间系数回归到的冬季海平面气压场、500 hPa高度场、200 hPa纬向风场以及775 hPa斜压性指数场分布,可见,当东部风暴轴呈现西南—东部+-+间三极子分布时,回归的海平面气压场(图6a)在北太平洋上是一个微弱的负异常区,此负异常区与阿留申低压所在位置基本一致,从而表明阿留申低压略微地增强,同时,回归的500 hPa高度场上也表现为同区域的位势高度负异常区(图6b),另外,副热带太平洋中部存在一个正异常中心,北美大陆西侧和东侧都分别存在一个显著的正、负异常值区,这些正、负异常

图5 东部风暴轴第二模态时间系数回归的SST场(a;单位:°C)及500 hPa风暴轴场(b;单位:dagpm2)的分布

图6 东部风暴轴第三模态时间系数回归的冬季海平压气压场(a;单位:hPa)、500 hPa高度场(b;单位:gpm)、200hPa纬向风场(c;单位:m/s)以及Eddy波最大增长率(d;单位:d-1)的分布(阴影区表示通过0.05(浅色)和0.01(深色)信度的显著性检验区域)

区一起构成正位相的类似PNA型遥相关。回归的200 hPa纬向西风场上(图6c),北太平洋中部带状地带为正异常,而其北部为带状的较弱负异常区,说明中部北太平洋西风强度增强,但其北部地区西风略微有所减弱,回归到的775 hPa斜压性指数场(图6d)与200 hPa纬向风场相吻合。

5.2 东部风暴轴第三模态与同期SST异常关系的分析

图7是东部风暴轴E0F分解第三模态时间系数回归的SST场和500 hPa风暴轴场。回归的SST场(图7a)主要表现为:巴布亚新几内亚附近太平洋西岸海温正异常,而夏威夷附近海域为海温负异常区。回归的500 hPa风暴轴(图7b)的东部与东部风暴轴EOF分解第三模态(图1c)很相似,为西北—东南+-+(-+-)相间三极子的分布。结合回归的500 hPa高度场(图6b)可知,巴布亚新几内亚及夏威夷附近海温对于东部风暴轴三极子的产生有非常重要的影响,且这种影响与500 hPa上类似的PNA遥相关有密切联系。

图7 东部风暴轴第三模态时间系数回归的SST场(a;单位:°C)及500 hPa风暴轴场(b;单位:dagpm2)的分布

6 东部风暴轴变化与同期大气环流及SST异常关系的检验

以上研究揭示出冬季北太平洋东部风暴轴年际变化与同期大气环流及SST异常有密切的联系,这种联系是否真实存在,以下从各模态所对应时间系数与几个有代表性的中、低纬度大气环流及海洋指数间的关系,来验证其真实存在性。根据前面的分析,我们选取阿留申低压(Aleutian Low,AL)指数、PNA指数、WP指数作为北太平洋地区大气环流指数的代表,阿留申低压指数是根据Trenberth and Hurrell(1994)的定义,取(160°E~180°~140°W,30~65°N)海平面气压的区域平均值代表阿留申低压的强度,此值越低表明阿留申低压越强。PNA和WP指数是根据Wallance and Gutzler(1981)的定义计算得到。Nino3指数是(90~150°W,5°S~5°N)

海区海温的平均。本文定义的黑潮海温(Kuroshio Current,KC)指数是取(120.5~150.5°E,15.5~32.5°N)海区海温的平均得到的,根据倪东鸿等(2003)对黑潮海温的分析,此海区SST能较好地代表黑潮表层海温的整体特性。为了便于比较,对以上所有指数都进行了标准化处理。

图8 东部风暴轴第一模态的时间系数与AL指数(a)、东部风暴轴第一模态的时间系数与PNA指数(b)、东部风暴轴第二模态的时间系数与WP指数(c)、东部风暴轴第一模态的时间系数与Nino3指数(d)、东部风暴轴第二模态的时间系数与KC指数(e)、东部风暴轴第三模态的时间系数与AL指数(f)、东部风暴轴第三模态的时间系数与PNA指数(g)的时间演变曲线

表1给出了44个冬季东部风暴轴前三个模态所对应时间系数与各大气/海洋指数之间的相关系数。可见,AL与第一模态的时间系数、PNA与第一模态的时间系数、WP与第二模态的时间系数、Nino3与第一模态的时间系数、KC与第二模态的时间系数之间的相关系数均通过了0.05信度的显著性检验,它们的时间演变曲线显示出:当北太平洋东部风暴轴明显北抬时,同期太平洋海温呈厄尔尼诺型空间分布,阿留申低压强度也增强,对流层中高层是PNA正位相,反之亦然(图8);当风暴轴东部维

表1 各种大气/海洋指数与东部风暴轴第一、二、三模态的时间系数的相关系数

Table 1 Correlation coefficients between atmosphere/oceanic indexes and eastern storm track mode’s first/second/third time coefficient

指数东部风暴轴第一模态的时间系数东部风暴轴第二模态的时间系数东部风暴轴第三模态的时间系数ALPNAWPNino3KCAL-0.720.02-0.351PNA0.710.040.30-0.961WP0.12-0.52-0.03-0.080.051Nino30.420.360.19-0.420.47-0.451KC-0.010.34-0.12-0.060.04-0.570.321

持存在且强度偏强时,黑潮海区海温偏暖,对流层中高层是WP的负位相(图8);当东部风暴轴呈现西北—东南+-+相间三极子的分布时,同期冬季巴布亚新几内亚附近海温异常偏暖,夏威夷附近海温异常偏冷,对流层中层表现出类似PNA正位相(图8),反之亦然。Nino3指数与PNA、WP、AL以及KC指数均有一定相关关系,说明ENSO与整个北太平洋地区大气环流和海温都有广泛的联系,因为这一问题不是本文研究的重点,因而本文对此不做过多讨论。

7 结论与讨论

1)北太平洋东部风暴轴有显著的年际变化特征:第一变化模态为在气候平均位置南北相反的偶极子变化型,而第二变化模态为在气候平均位置处一致增强或减弱的变化型,第三模态为三极子型。

2)当东部风暴轴南压(北抬)时,同期冬季是一种厄尔尼诺(拉尼娜年)年海温异常空间分布型,中纬度北太平洋海区以及赤道中、东海区,冬季冷(暖) 异常的洋面上是异常低压(高压),在对流层中高层是PNA正(负)位相;当东部风暴轴增强(减弱)时,同期冬季黑潮区海温偏暖(偏冷),对流层中层表现为WP正(负)位相;当东部风暴轴呈现西北—东南+-+(-+-)相间三级子的分布时,同期冬季巴布亚新几内亚附近海温异常偏暖(冷),夏威夷附近海温异常偏冷(暖),冬季冷(暖)异常的洋面上是异常低(高)压,对流层中层表现出类似PNA正(负)位相。

3)东部风暴轴EOF分解各模态所对应时间系数与阿留申低压指数、PNA指数、Nino3指数、WP指数、与黑潮海温指数之间的显著相关性,从而进一步证实了结论(2)中关系的正确性。

有关北太平洋东部风暴轴与中、低纬度大气海洋系统通过何种机制发生联系、它与PNA/WP的密切关系是如何产生的,这些问题本文还未涉及。本文的工作只是一个初步的诊断分析工作,与之相关的机理分析和数值模拟目前还在进行中。

刁一娜,李建平,罗德海.2004.阻塞流场与瞬变涡动相互作用的动力学研究[J].大气科学,28(6):901-924.

傅刚,毕玮,郭敬天.2009.北太平洋风暴轴的三维空间结构[J].气象学报,67(2):189-200.

韩博,任雪娟,杨修群.2007.北太平洋风暴轴异常变化特征及其与纬向风场的关系研究[J].气象科学,27(3):237-245.

李莹,朱伟军.2009.不同数字滤波方法在风暴轴研究中的性能比较[J].大气科学学报,32(4):565-573.

陆日宇.2001.夏季东北亚阻塞形势维持时的天气尺度波[J].大气科学,25(3):289-302.

倪东鸿,孙照渤,陈海山,等.2003.冬季黑潮区域SSTA的时间演变及其与大气环流的关系[J].南京气象学院学报,26(6):740-748.

任雪娟,杨修群,韩博.2007.北太平洋风暴轴的变异特征及其与中纬度海气耦合关系分析[J].地球物理学报,50(1):92-100.

朱伟军,孙照渤.1998.ENSO事件对冬季北太平洋风暴轴维持的影响[J].南京气象学院学报,18(4):189-195.

朱伟军,孙照渤.2000.冬季北太平洋风暴轴的年际变化及其与500 hPa高度以及热带和北太平洋海温的联系[J].气象学报,58(3):309-320.

朱伟军,李莹.2010.冬季北太平洋风暴轴的年代际变化特征及其可能影响机制[J].气象学报,68(4):477-486.

Blackmon M L.1976.A climatological spectral study of the 500 mb geopotential height of the Northern Hemisphere[J].J Atmos Sci,33(8):1607-1623.

Carillo A,Ruti P M,Navarra A.2000.Srorm track and zonal mean flow variability:A comparision between observed and simulated data[J].Climate Dyn,16:219-228.

Hoskins B J,Valdes P J.1990.On the existence of storm tracks[J].J Atmos Sci,47(15):1854-1964.

Huang F,Zhou F,Qian X.2002.Interannual and decadal variability of the north Pacific blocking and its relation to SST,teleconnection and storm tracks[J].Adv Atmos Sci,19(5):807-820.

Lau N C,Nath M J.1991.Variability of the baroclinic and barotropic eddy forcing associated with monthly changes in themidlatitude storm track[J].J Atmos Sci,48:2589-2613.

Nakamura H,Wallace J M.1990.Observed changes in baroclinic wave activity during the life cycles of low-frequency circulation anomalies[J].J Atmos Sci,47(9):1100-1116.

Trenberth K E,Hurrell J W.1994.Decadal atmosphere-ocean variations in the Pacific[J].Climate Dyn,9:303-319.

Wallance J M,Gutzler D S.1981.Teleconnections in the geopotential height field during the Northern Hemisphere[J].Mon Wea Rev,109:784-812.

(责任编辑:张福颖)

Characteristics of eastern storm track variations over the North Pacific and its relationship with the atmospheric circulation and SST anomaly

YUAN Kai1,2,ZHU Wei-jun1,CHEN Yi-ni1,3

(1.Key Laboratory of Meteorological Disaster(NUIST),Ministry of Education,Nanjing 210044,China;2.Wuhan Meteorological Service,Wuhan 430040,China;3.Zhejiang Meteorological Observatory,Hangzhou 310017,China)

Based on the daily reanalysis data of European Center for Medium Weather Forecast(ERA-40) and the empirical orthogonal function(EOF) method,we find that the first mode depicts a meridional seesaw variation of the storm track,the second mode depicts the variation of the storm track against its climatological position and the third mode depicts a tri-polar oscillation.Further regression analysis shows that:When eastern storm track moves southward(northward),the sea surface temperature(SST) is of El Nino(La Nina) pattern,winter colder(warmer) sea surface is unusually low(high) upon the east and middle ocean tropic areas and middle-latitude North Pacific and middle troposphere is of positive(negative) Pacific-North American Pattern(PNA) teleconnection;when eastern storm track strengthens(weakens),SST of Kuroshio Current is warmer(colder) than usual,and middle troposphere is of positive(negative) West Pacific Pattern(WP) teleconnection;when eastern storm track presents the positive-negative-positive(negative-positive-negative) tri-polar oscillation from northwest to southeast,SST near Papua New Guinea is warmer(colder) than usual,SST near Hawaii is colder(warmer) than usual,colder(warmer) sea surface is unusually low(high),middle troposphere is positive(negative) similar to PNA Pacific-North American Pattern,teleconnection.All in all,time coefficients of different modes have significant correlation with the Aleutian Low(AL) index,PNA index,WP index,Nino3 index and the Kuroshio Current(KC) index respectively,which demonstrates the existence of the relationship between the east storm track and atmosphere as well as SST anomaly.

eastern storm track;PNA/WP teleconnection;empirical orthogonal function(EOF);regression analysis;atmosphere and SST anomaly

2011-12-10;改回日期:2012-02-12

国家自然科学基金资助项目(41075070);公益性行业(气象)科研专项(GYHY201306028);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

朱伟军,博士,教授,研究方向为大气环流异常及短期气候预测,weijun@nuist.edu.cn.

10.13878/j.cnki.dqkxxb.20111210001.

1674-7097(2015)01-0066-10

P425

A

10.13878/j.cnki.dqkxxb.20111210001

袁凯,朱伟军,陈懿妮.2015.北太平洋东部风暴轴的变化特征及其与大气环流和SST异常的关系[J].大气科学学报,38(1):66-75.

Yuan Kai,Zhu Wei-jun,Chen Yi-ni.2015.Characteristics of eastern storm track variations over the North Pacific and its relationship with the atmospheric circulation and SST anomaly[J].Trans Atmos Sci,38(1):66-75.(in Chinese)