青藏高原植被覆盖度与地形相关性分析

2015-02-08方秀琴

朱 烨, 方秀琴

(1.河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

青藏高原植被覆盖度与地形相关性分析

朱 烨1, 方秀琴1

(1.河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

提取青藏高原海拔高度、坡向,用分级分类的方法综合分析了青藏高原植被覆盖度和地形的相关性,利用30 m ASTER GDEM数据、Landsat影像数据及植被类型等资料,结合ERDAS和ArcGIS 9.3软件对青藏高原DEM进行处理,计算NDVI,研究得出的主要结论如下:①青藏高原海拔高度在4 500 m处的NDVI最高;5 500 m之后的NDVI逐渐降低,海拔与植被覆盖度呈负相关;②青藏高原北坡、西北坡和东北坡的NDVI较高,南坡的NDVI较低,阳坡的NDVI较高,阴坡的NDVI较低。

植被覆盖度;NDVI;地形;青藏高原

植被覆盖度是全球及区域气候数值模型中的重要参数,可以定量了解研究区的植被覆盖情况。植被指数的求算方法根据实际应用也有很多种,NDVI是多种植被指数中应用最多最广泛的一种[1],杜子涛等人利用NDVI来研究植被覆盖度[2-4]。郭凯等人利用ENVI从遥感影像中提取植被指数[5-7]。金晓梅等人研究了黑河上游山区植被的空间分布特征及其影响因素[8]。国内外对于青藏高原植被覆盖度的研究主要在于植被覆盖变化与气候参数、降水、温度之间的关系以及植被覆盖在植被动态变化中的应用[9-14]。但对于青藏高原植被覆盖度与地形相关性的分析较少,而植被覆盖度与地形是密不可分的。

目前,我们不仅需要知道青藏高原的植被覆盖度,更希望了解青藏高原植被覆盖度随地形的分布情况。本文利用遥感数据、DEM数据和GIS 技术,结合多种统计、分析方法,把握青藏高原植被覆盖度在地形上的特征,为研究青藏高原地形上的植被覆盖情况以及多宗植被类型的分布特征提供依据,另外在生态系统中,植被覆盖变化是生态环境变化的直接结果,因此研究植被对高原环境变化规律的探索与环境恢复也具有重要意义。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

青藏高原在中国的境内东西跨有31个经度,纵贯有13个纬度,面积大约为2 572.4×103 km2,占我国陆地总面积的26.8%[15]。在行政区划上,中国境内的青藏高原范围涉及6个省区、201个县(市)。它是世界上最高的高原,有“世界屋脊”和“第三极”之称[16]。

青藏高原具有独特的高原山地景观,有森林、灌丛、草甸、草原和荒漠等[17],整个青藏高原区的植物种类十分丰富,但是植物种类数量的区域变化也十分显著,整个高原地区植物种类的数量是东南多、西北少,呈现出明显递减的变化趋势。

1.2 研究内容与方法

本文的研究内容主要有:①地形因子与植被覆盖度关系的理论分析;②地形因子的提取实验,使用ArcGIS软件提取青藏高原海拔高度、坡向;③青藏高原植被覆盖度与地形的相关性分析。

本文以ArcGIS 9.3为基本的技术平台,并辅以ERDAS遥感影像处理软件对数据进行处理和分析。利用ERDAS遥感影像处理软件对青藏高原DEM分块数据和Landsat影像数据进行拼接和裁剪。利用ArcGIS 9.3软件来计算NDVI,估算高原地区的植被指数,构建青藏高原DEM,提取海拔高度和坡向。对地形与植被覆盖度、植被类型进行叠加分析,运用分类分级方法对其相关性进行研究。

2 数据与预处理

2.1 遥感数据源

本文用到的是从国际科学数据服务平台下载的Landsat 4-5TM分区数据。Landsat主题成像仪(TM)是Landsat4和Landsat5携带的传感器,其中,B3表示红色波段,波长为0.63~0.69 μm,分辨率为30 m;B4表示近红外波段,波长为0.79~0.90 μm,分辨率为30 m。此数据产品经过系统辐射校正和地面控制点几何校正,并且通过DEM进行了地形校正。此产品的大地测量校正依赖于精确的地面控制点和高精度的DEM数据。

2.2 植被指数

本文采用NDVI来研究青藏高原植被覆盖度和地形的相关性。NDVI具有以下几点优势:植被空间覆盖范围广;植物检测灵敏度高;数据具有可比性。

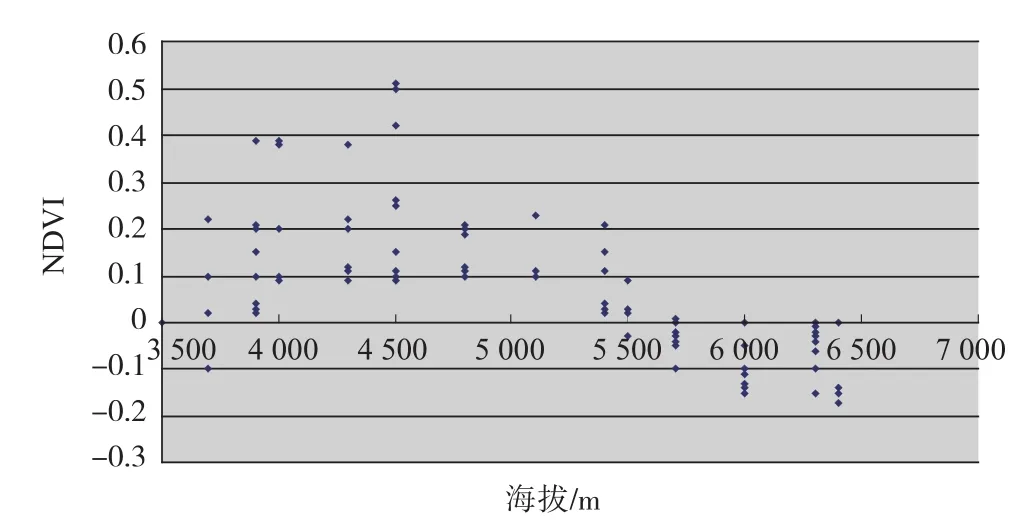

式中,NIR为近红外波段的反射值;R为红光波段的反射值。根据式(1),NDVI的取值范围为-1.0~1.0,一般认为NDVI值大于0.1为有植被覆盖。

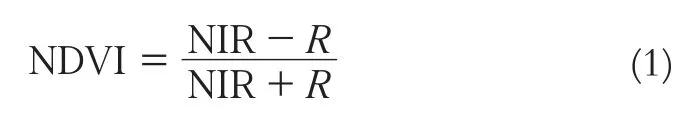

在用软件提取NDVI之前,需要对影像进行处理,然后按照式(1),在ArcGIS 9.3软件下计算植被指数,使用Raster Calculator工具,输入Float([B40.TIF]-[B30.TIF])/ Float([B40.TIF]+[B30.TIF])。计算结果在ArcMap中显示,如图1。

图1 NDVI计算结果

2.3 研究区域DEM数据

本文采用的是ASTER GDEM 30 m分辨率DEM。它是由美国航天局(NASA)与日本经济产业省(METI)共同推出的。ASTER GDEM数据采用UTM投影,WGS84坐标系,垂直精度20 m,水平精度30 m。每个GDEM 的分片包含2个压缩文件:质量评估文件和数字高程模型文件。由于ASTER GDEM 30 m数据过大,因此选取部分的DEM数据,然后用Landsat影像数据裁剪DEM数据。

3 植被覆盖度与地形综合分析

3.1 海拔与NDVI

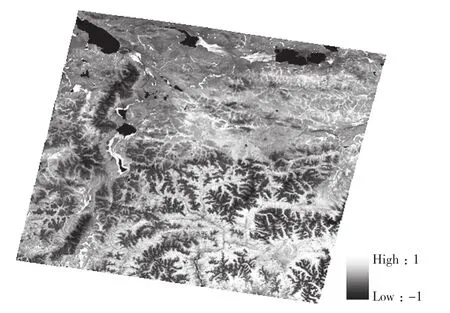

在ArcMap中把等高线图和NDVI进行叠加,如图 2。选取海拔为4 500~5 500 m的区域进行观察,可明显观察到,青藏高原海拔高度在4 500 m处的NDVI较高,而5 500 m海拔上的NDVI较低,有些甚至没有植被覆盖。

图2 青藏高原海拔与NDVI叠加图

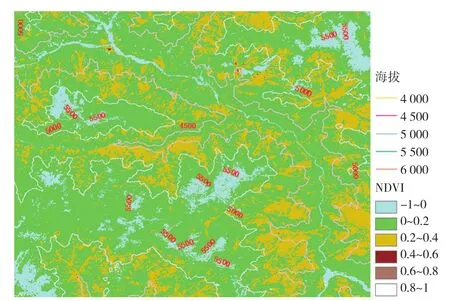

制作海拔与NDVI的散点图,如图3。其中有的海拔高度上NDVI为负数,表明地面覆盖为云、水、雪等,对可见光反射高。0表示有岩石或裸土等,正值表示有植被覆盖,且随覆盖度增大而增大。海拔在3 900~4 500 m的NDVI主要在0~0.4之间,有的区域NDVI甚至达到0.5,这说明海拔在3 900~4 500 m的区域植被覆盖度较高,而5 500 m以上的海拔高度上的NDVI接近于0,有些区域甚至没有植被覆盖。

图3 青藏高原海拔与NDVI散点图

3.2 坡向与NDVI

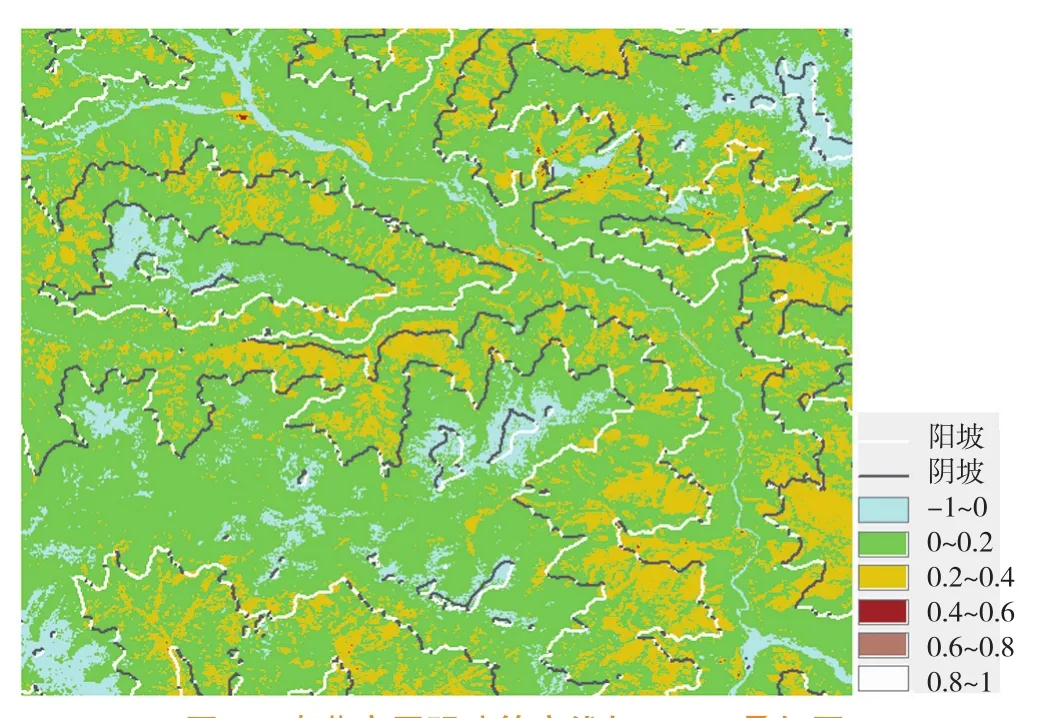

在ArcMap中把坡向图和NDVI进行叠加分析,在ArcGIS中对比青藏高原坡向图和青藏高原NDVI图看出,北坡、西北坡和东北坡的NDVI较高,并参照明暗等高线(如图4)可知,阳坡的NDVI高于阴坡。

图4 青藏高原明暗等高线与NDVI叠加图

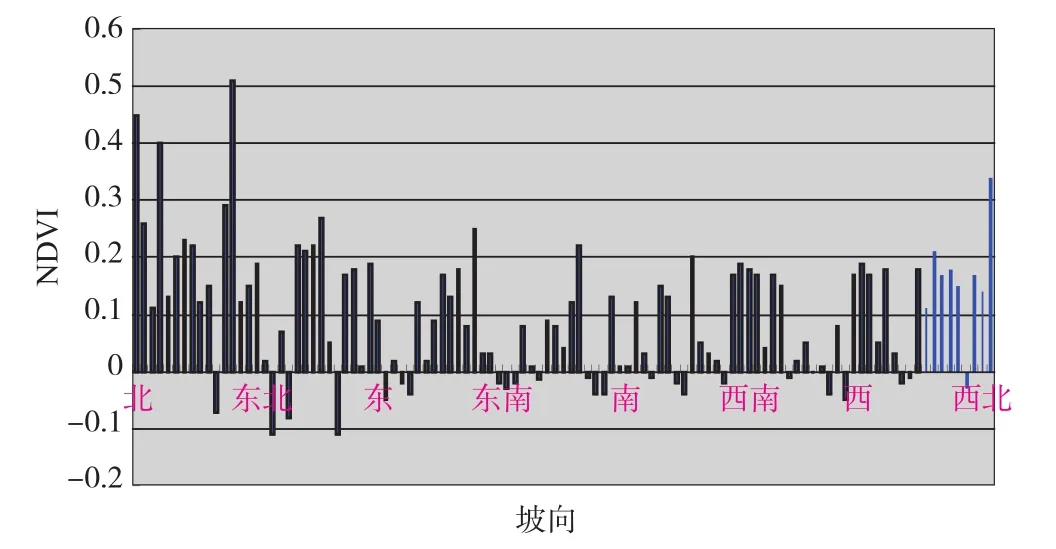

制作青藏高原坡向与NDVI柱状图(如图5)。从图5可以看出,北坡、西北坡和东北坡的NDVI较高,NDVI达到了0.3以上;南坡的NDVI较低,NDVI在0.1左右。

图5 青藏高原坡向与NDVI柱状图

4 结 语

青藏高原海拔高度在3 900~4 500 m的NDVI较高,NDVI主要在0~0.4之间,这说明该区域植被覆盖度较高,其中海拔在4 500 m的区域NDVI最高,NDVI在0.4左右,有些区域达到0.5以上。而海拔在5 500 m之后的区域NDVI逐渐降低,NDVI趋向于0,说明青藏高原海拔在5 500 m以上的区域植被覆盖较少。青藏高原北坡、西北坡和东北坡的NDVI较高,NDVI达到了0.3以上,南坡的NDVI较低,NDVI在0.1左右,阳坡的NDVI较高,阴坡的NDVI较低。

[1] 冯露,岳德鹏,郭祥. 植被指数的应用研究综述[J].林业调查规划,2009,34(2): 48-52

[2] 杜子涛,占玉林,王长耀. 基于NDVI序列影像的植被覆盖变化研究[J].遥感技术与应用,2008,23(1): 47-50

[3] Hua L, Michael R R. Decomposition of Vegetation Cover intoWoody and Herbaceous Components Using AVHRR NDVI Time Series[J]. Remote Sensing Environment, 2003, 86(1): 1-18

[4] Senay G B,Elliott R L. Combining AVHRR-NDVI and Landuse Data to Describe Temporal and Spatial Dynamics of Vegetation[J]. Forest Ecology and Management, 2000,128:83-91

[5] 郭凯,孙培新,张悦,等. 利用遥感影像软件ENVI提取植被指数[J].新疆环境保护,2005(1):10-12

[6] 陈劲松,韩玲. 运用ENVI提取遥感影像中的植被信息[J].测绘标准化,2005,21(2):20-22

[7] 韦玉春,汤国安,杨昕. 遥感数字图像处理教程[M].北京:科学出版社,2007

[8] 金晓梅,万历,胡光成. 黑河上游山区植被的空间分布特征及其影响因素[J].干旱区资源与环境,2008,22(6):140-144

[9] 杨元合,朴世龙. 青藏高原草地植被覆盖变化及其与气候因子的关系[J].植物生态学报,2006,30(1):1-8

[10] 梁四海,陈江,金晓媚,等.近21年青藏高原植被覆盖变化规律[J].地球科学进展,2007,22(1):33-40

[11] 向波,缪启龙,高庆先. 青藏高原气候变化与植被指数的关系研究[J].四川气象,2001,75(1):29-36

[12] 丁明军,张镱锂,刘林山,等. 青藏高原植被覆盖对水热条件年内变化的响应及其空间特征[J].地理科学进展,2010,29(4):507-512

[13] 于伯华,吕昌河,吕婷婷,等. 青藏高原植被覆盖变化的地域分异特征[J]. 地理科学进展,2009,28(3):391-397

[14] 曾彪. 青藏高原植被对气候变化的响应研究[D].兰州:兰州大学,2008

[15] 张镱锂,李炳元,郑度.论青藏高原范围与面积[J].地理研究,2002,21(1): 1-8

[16] 张燕,王婷,孙成权,等.国际青藏高原及其周边地区研究文献计量分析报告[J].地理科学进展,2011,30(3): 369-378

[17] 莫申国,张百平,程维明,等.青藏高原的主要环境效应[J].地理科学进展,2004,23(2): 88-96

P237.9

B

1672-4623(2015)06-0135-03

10.3969/j.issn.1672-4623.2015.06.045

朱烨,硕士,主要从事地理信息系统与遥感研究。

2014-10-09。

项目来源:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(41201027)。