甘南高原不同生计方式农户的碳足迹分析

2015-02-07赵雪雁张丽琼李文美

郭 芳,赵雪雁,张丽琼,李文美

西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070

甘南高原不同生计方式农户的碳足迹分析

郭 芳,赵雪雁*,张丽琼,李文美

西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070

二氧化碳增加导致的全球气候变暖已成为当前人类社会面临的最严峻挑战,减少碳排放迫在眉睫。以地处青藏高原东缘的甘南高原为研究区,基于农户调查数据,采用生命周期评价法估算了甘南高原不同生计方式农户的生活直接能源消费碳足迹和间接能源消费碳足迹,并运用最小二乘法分析了影响农户碳足迹的关键因素。结果发现:(1) 甘南高原农户年人均碳足迹达2.67 tCO2,其中,生活直接能源消费碳足迹比例达76.53%,间接能源消费碳足迹比例仅占23.47%;(2) 随着非农化水平的提高,甘南高原农户的碳足迹依次下降,其中,纯农户人均碳足迹达4.32 t,兼业户与非农户分别为2.37 t和1.07 t;(3) 随着农户家庭规模的增大、收入水平的提高、距县城距离的增加和消费水平的提高,农户碳足迹不断增加;随着劳动力受教育程度的提高、恩格尔系数的增加和非农化程度的提高,农户碳足迹不断减少。

生计方式;碳足迹;农户;甘南高原

以全球变暖为主要特征的气候变化已成为人类社会当前面临的最严峻挑战,温室气体的大量排放加剧了很多国家和地区的脆弱性,如何降低温室气体排放、实现低碳转型成为各国政府与民众普遍关心的热点问题。碳足迹是目前国内外普遍认可的用于应对气候变化、解决定量评价碳排放强度的研究方法。国外对碳足迹的研究起步较早,研究尺度从个人/产品、家庭到城市、国家[1- 3],研究对象包括了工业、交通、建筑、供水、医疗等[4- 5]。国内主要集中在国家与区域层面,近年来开始关注城市居民的碳足迹,对城市居民家庭食物消费、日常出行的碳足迹进行一些研究[6- 7]。然而,我国农村人口占全国总人口的47.43%,农户作为广大农村地区最基本的社会经济单元和消费行为主体,其生计行为决定着资源的利用方式、利用效率以及碳排放情况,对生态环境有着深远的影响。但目前对农户消费碳排放的研究还很少,尤其较少从生计变迁的角度分析农户的碳排放行为。

甘南高原处于青藏高原的东缘,不仅是典型的高寒生态脆弱区[8],而且是气候变化的“感应器”和“敏感区”[9],在气候变化与人文因素的交互作用下,近年来该区农户的生计方式逐渐从纯农业向兼业化、非农化转变,生计方式的变迁也引起农户消费行为及碳排放量的变化。为了进一步分析生计变迁对农户碳排放行为的影响,本研究基于农户调查数据,采用生命周期法估算农户的直接能源消费碳足迹与间接能源消费碳足迹,以分析甘南高原不同生计方式农户的碳足迹,旨在探明生计方式变迁对农户碳足迹的影响,为减排政策的制定提供依据与数据支持。

1 研究区概况

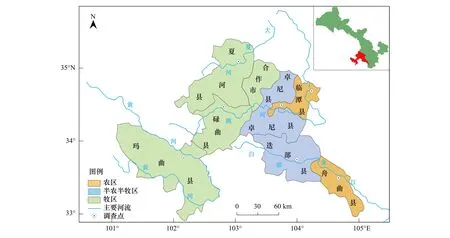

甘南高原地处青藏高原东缘(图1),大部分区域海拔3000—3600 m,气候寒冷湿润,年均温普遍低于3℃,年均降水量在400—700 mm之间,植被以高寒草甸、灌丛和山地森林为主,水系发达,黄河干流、洮河、大夏河三条河流在该区的流域面积达3.057×104km2,多年平均补给黄河水资源651.9×108m3,从而使该区成为黄河上游重要的水源补给区[10]。甘南高原内部分异明显,根据农业生产条件可分为纯牧区、半农半牧区、农区。纯牧区农户主要从事畜牧业,畜牧业从业人员占乡村从业人员的63.07%;半农半牧区农户主要从事种植业与畜牧业,种植业与畜牧业从业人员分别占乡村从业人员的58.44%、26.10%;农区农户主要从事种植业,种植业从业人员占乡村从业人员的56.34%[11]。

图1 研究区示意图

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究采用问卷调查、观察法、小型座谈会等参与式工具获取相关数据。2011年7—8月,课题组在甘南高原进行了20余天的野外调查,在纯牧区抽取3个乡、半农半牧区抽取2个乡、农区抽取2个乡,每个乡选择1个村,每村抽取20—40户农户进行了入户调查。调查内容包括农户家庭规模、受教育程度、年收入与支出、家庭劳动力从事的主要生计活动;农户的日常生活消费,包括农户生活用能、食物、生活用品、交通等。在调查过程中聘请了6名藏族大学生作为语言翻译,每户问卷调查时间约为2—3 h,共调查230户农户,删除无效问卷,收回有效问卷217份,其中,纯牧区78份、半农半牧区60份、农区79份。本次调查样本虽然较少,但由于甘南高原纯牧区、半农半牧区、农区农户的生计方式具有较高的相似性,因此能较好地反映甘南高原农户的普遍情况。

2.2 研究方法

2.2.1 农户生计类型划分

根据课题组的调查资料,甘南高原农户家庭劳动力从事的生计活动主要有畜牧、种植、采集、外出打工、运输、经商、手工业、企事业单位任职等,其中将畜牧、种植、采集归为农业活动,其余为非农活动。以家庭有无劳动力从事的生计活动类型为标准,将农户生计类型划分为纯农户、兼业户、非农户。其中,纯农户的全部劳动力均从事农业;兼业户的部分劳动力从事农业、部分从事非农业;非农户的全部劳动力均从事非农活动。

2.2.2 碳足迹及农户生活消费碳足迹测算方法

碳足迹是指某种产品或活动在其整个生命周期中所产生的直接和间接的CO2排放量[12]。目前,碳足迹的测算主要采用了3种不同但相关的核算方法:投入产出分析法、生命周期评价法以及混合生命周期评价法。本文采用生命周期评价法对甘南高原不同生计方式农户生活消费的碳足迹进行研究,该方法是自下而上计算碳足迹的一种方法,分析结果具有针对性,适合于微观系统的碳足迹核算[13- 14]。居民生活消费产生的碳足迹通常包括两方面:由于家庭直接使用燃料用于照明、取暖、做饭、交通出行等产生的直接碳足迹;由于衣、食、住和行的需要,居民需要消费大量的非能源商品和服务,这些商品的生产、加工都必然引起能源消费和碳排放,即间接碳足迹[15]。因此,本文从农户生活直接能源消费和间接能源消费两方面测算农户碳足迹,其中,农户生活间接能源消费又包括:食物生产与加工、交通运输、房屋建设和衣着生产清洗四个方面。碳足迹计算公式如下:

Ci=(Cin+Cim+Cis+Cif+Cij)/ni

(1)

式中,Ci为第i户的人均碳足迹;Cin为第i户的生活直接能源消费碳足迹;Cim为第i户的衣着生产清洗碳足迹;Cis为第i户的食物生产加工碳足迹;Cif为第i户的房屋建设碳足迹;Cij为第i户的交通运输碳足迹;ni为第i户的总人口。各种碳足迹具体计算公式见公式(2)—(6),各种能源的CO2排放因子如表1所示。

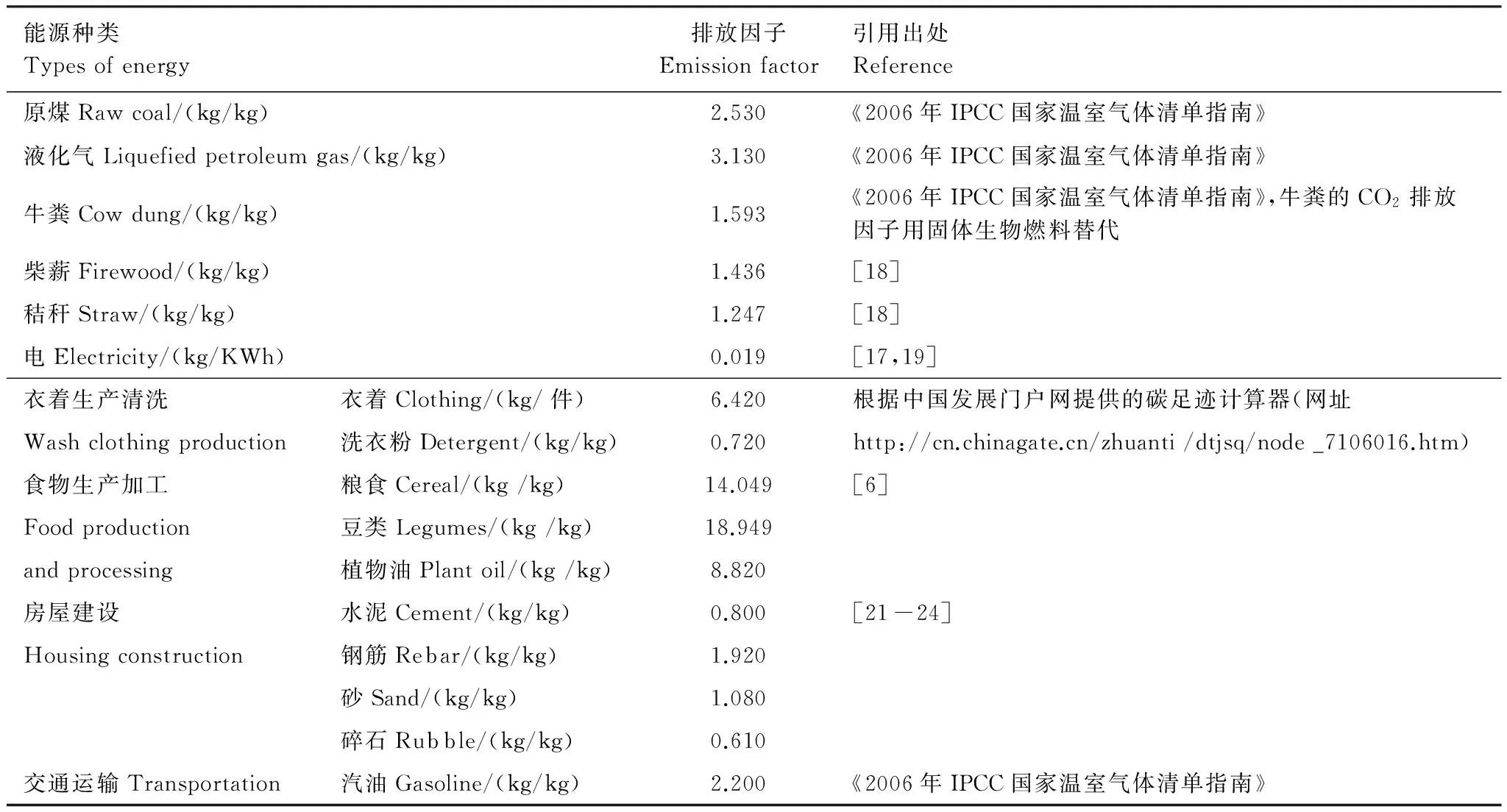

表1 农户生活直接、间接消费能源的CO2排放因子及其引用出处

(1)农户生活直接能源消费碳足迹

甘南高原农户生活直接消费能源包括原煤、液化气、柴薪、秸秆、牛粪和电。电的使用产生的碳排放归类比较复杂,在农户家庭能耗和碳足迹研究中,通常将其作为家庭碳足迹的直接来源[16]。针对甘南电力发展情况[17],甘南高原农户家庭用电来源主要是靠水力发电。能源消费碳排放量根据IPCC方法中最简单最常用的方法获得:碳排放量=能源消费量×排放因子,因此,农户生活直接能源消费碳足迹的计算公式为:

(2)

式中,Cin为农户生活直接能源消费碳足迹(t),Mj为第j种燃料的消耗量(t),EFj为第j种燃料的CO2排放因子(kg CO2/kg燃料)。

(2)农户衣着生产清洗碳足迹

农户衣着生产清洗碳足迹主要包括农户1a购买的衣服件数和洗衣粉使用量两部分。在服装和洗衣粉生产过程中会产生碳排放。因此,衣着碳足迹用衣服的碳排放因子乘以1a购买的衣服件数加上洗衣粉的碳排放因子乘以1a使用的洗衣粉量来测算。具体计算公式为:

Cim=Gim1×Am1+Gim2×Am2

(3)

式中,Cim为第i户衣着生产清洗碳足迹;Gim1为第i户1a购买的衣服件数;Gim2为第i户1a洗衣粉使用量;Am1为衣着的碳排放系数;Am2为洗衣粉的碳排放系数。

(3)农户生活消费食物的生产加工碳足迹

食物生产加工碳足迹可简洁的分为两个部分,第一部分是食物生产过程中化肥农药的消费所产生的碳排放;第二部分是食物加工、运输和消费过程中能源消费所产生的碳排放[6]。运输的费用包括在交通运输部分,在这里只测量食物生产和加工时产生的碳排放。食物消费碳足迹的计算公式为:

Cis=Gis×As

(4)

式中,Cis为第i户食物生产加工碳足迹;Gis为第i户食物消费量;As为生产和加工单位食物的碳排放系数。

其中,生产和加工单位食物的碳排放系数依据调查得出,生产1 kg的粮食、豆类、植物油和蔬菜分别需要5.6、7.5、3.5和3.5 kg的化肥;生产1 kg的粮食、豆类、植物油和蔬菜各需要0.002 kg的农药。农药和化肥的碳排放系数为18.01 kg CO2/kg、2.501 kg CO2/kg。食物的加工分为初加工和再加工,初加工一般为粮食、豆制品和植物油,初加工时所消耗的能源转化成电能分别为9.11、183.30和35.71 kwh/t[6],再加工主要是指食物的炊事,本文将这部分划分在能源利用这部分测算。

(4)农户房屋建设碳足迹

农户房屋建设的碳足迹主要包括建材的生产和房屋修建两部分。用建材生产阶段所消耗的能源和修建阶段所消耗能源与各能源碳排放系数的乘积测算出房屋建设的碳足迹,按房屋70年的寿命计算出每年每户房屋碳足迹[20]。具体计算公式为:

Cif=Gif×Af×n/70

(5)

式中,Cif为第i户的房屋建设的碳足迹;Gif为第i户每平米房屋建设材料和能源消耗量;Af为能源碳排放系数,n为房屋的平米数。

其中,能源碳排放系数目前没有统一的数据,每个研究者根据自己研究得出相关数据,但是数据差距不大。本文综合了文献资料和《建设工程技术经济指标》得出相关数据:建造1 m2房屋主要需要水泥236 kg,钢筋38.88 kg,砂145 kg,碎石343.7 kg。水泥、钢筋、砂和碎石的碳排放系数分别为0.80、1.92、1.08和0.61 kg CO2/kg[22- 25]

(5)农户交通运输碳足迹

农户交通运输的碳足迹主要包括外出购买食物、衣物、亲朋好友来往等所产生的碳排放。本文主要采用每年每户所花费的交通费进行测算,统一把交通费转化成使用汽油的量,按照2010年4月14日国家发改委调整后的甘肃省3种汽油价格均值6.49 元/L,用消耗的汽油量与汽油的碳排放系数乘积测算出交通运输的碳足迹,具体计算公式为:

Cij=Fi/6.49×Aj

(6)

式中,Cij为第i户的交通运输的碳足迹;Fi为第i户每年的交通费;Aj为汽油的碳排放系数。

2.2.3 STIRPAT模型构建

本研究选取York等[25]提出的STIRPAT随机回归模型,它是在人文因素与环境影响之间的恒等式IPAT基础上改进的, 是多变量非线性模型。该模型用来分析P(人口)、A(富裕度)、T(技术)与I(环境影响)之间的关系。在各学科领域已得到了广泛的应用[26- 27]。本研究采用STIRPAT模型分析生计方式对碳足迹的作用。STIRPAT模型的通用形式如下:

I=aPbAcTde

(7)

式中,a为该模型的常数项;b,c,d为P、A和T的指数项;e为误差项,I为环境影响,P、A、T分别为人口、富裕和技术。该模型容许增加社会或其他控制因素来分析它们对环境的影响,但是增加的变量要与式(7)指定的乘法形式具有概念上的一致性[24]。为了衡量人文因素对环境影响作用的大小,可将式(7)转换成对数形式:

ln(I)=a+bln(P)+cln(A)+e

(8)

式中,a、e为方程(7)中a和e的对数,b,c表示其它的影响因素维持不变时,驱动因素(P或A)变化1%所引起的环境影响变化百分比。

3 结果与分析

3.1 受访户的统计特征

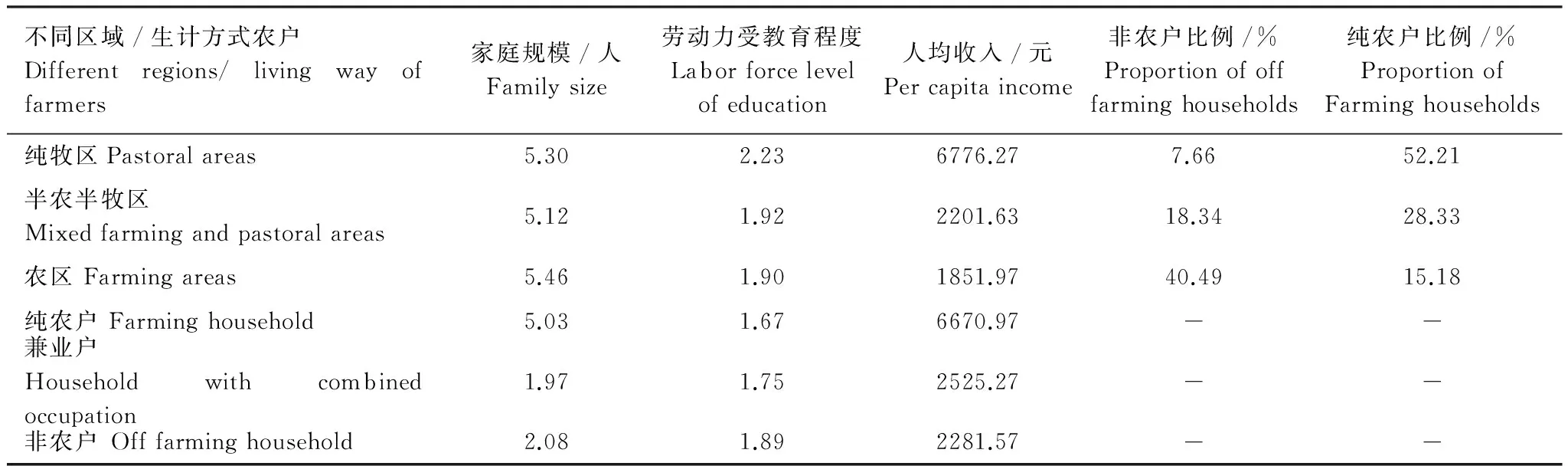

甘南高原纯牧区、半农半牧区、农区农户以及不同生计方式农户家庭规模、劳动力受教育程度、人均收入均存在差异。由表2可见,家庭规模在纯牧区、半农半牧区、农区相差不大,但对不同生计方式农户来说,纯农户家庭规模要远大于兼业户和非农户。劳动力受教育程度对不同区域来说,纯牧区相对较高;对不同生计方式农户来说,非农户相对较高。人均收入对不同区域来说,纯牧区最高;对不同生计方式农户来说,纯农户最高。对不同区域来说,农区非农户比例最高,纯牧区纯农户比例最高。此外,甘南高原农户的非农活动以外出打工为主,其中,纯牧区兼业户中有家庭成员外出打工的占7.21%,半农半牧区该比例高达41.67%、农区达31.54%;半农半牧区非农户均为外出打工家庭,农区该比例达30.15%。

表2 研究区受访户的统计特征

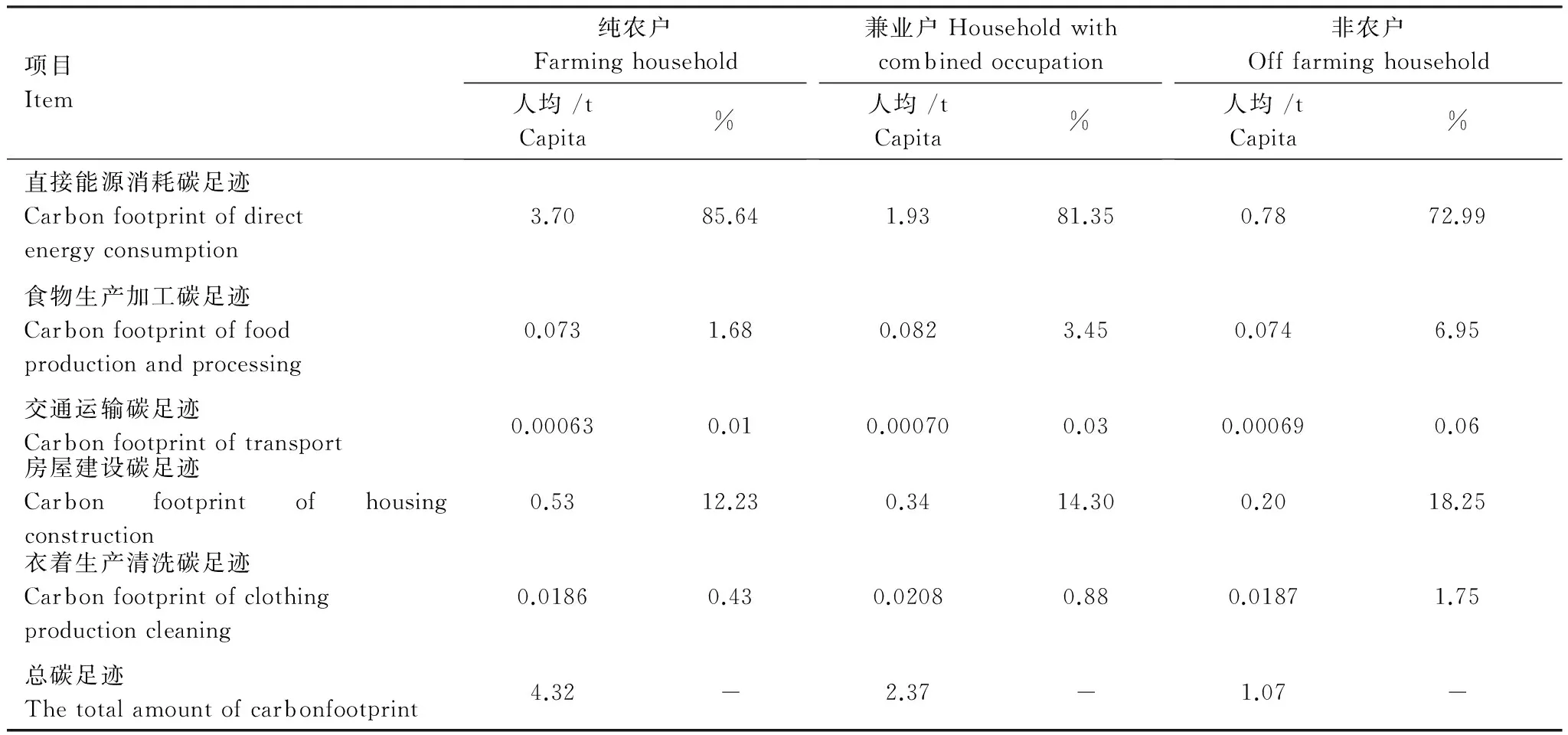

3.2 不同生计方式农户碳足迹

由公式(1)—(6)测算结果显示,甘南高原农户人均碳足迹为2.67 tCO2。从表3可以看出,纯农户、兼业户和非农户的人均碳足迹分别为4.32、2.37 tCO2/人和1.07 tCO2/人,可见纯农户人均碳足迹最高,是兼业户和非农户的1.82倍和4.04倍。对甘南高原农户的生计方式与总的碳足迹做方差分析,发现Levene统计量为4.478(P=0.012),组间方差在0.1水平上具有齐性,F统计观察值为2.346(P=0.098),在0.1的水平上显著,这说明甘南高原不同生计方式农户碳足迹存在显著差异。

表3 不同生计方式农户的碳足迹

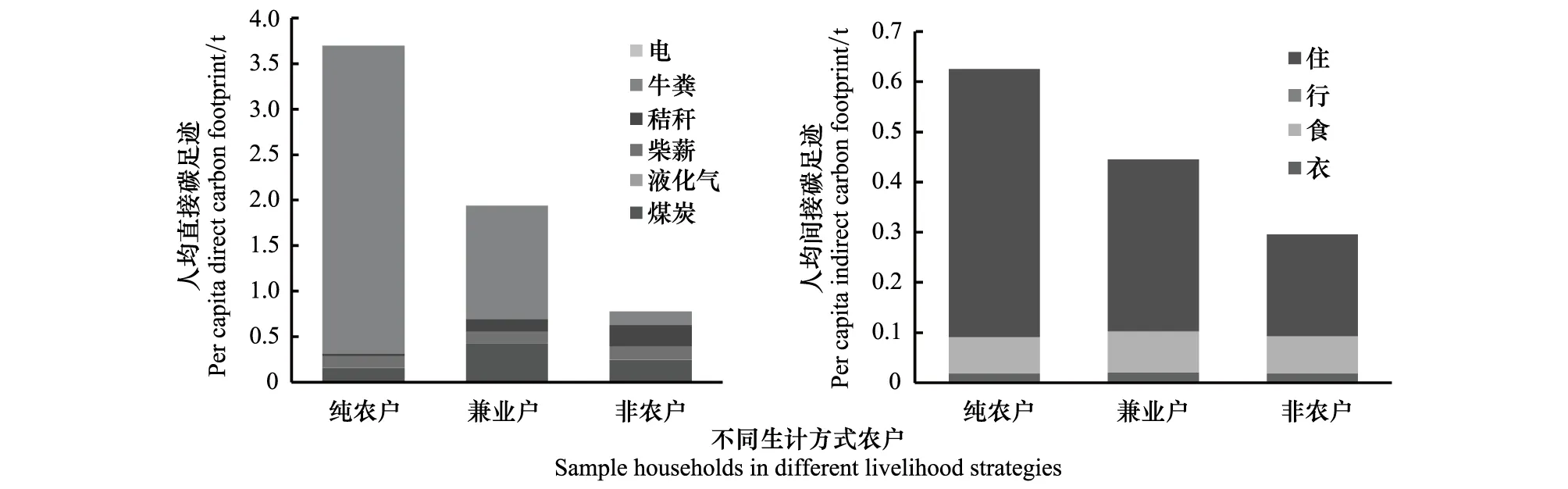

3.2.1 不同生计方式农户生活直接能源消费碳足迹

甘南高原纯牧区、半农半牧区和农区农户人均直接能源消费的碳足迹分别为5.16、0.56 t和0.69 t。纯牧区农户生活直接能源消费碳足迹主要是由煤炭和牛粪产生的,分别占88.85%和10.64%;半农半牧区以柴薪和煤炭为主,分别占54.78%和32.81%;农区则以秸秆、煤炭和柴薪为主,分别占45.61%、27.23%和17.86%。究其原因:对纯牧区来说,农户家大型牲畜数量多,牛粪量多,农户日常取暖做饭大都用牛粪和煤炭,而且都是采用直接燃烧,导致排放的CO2量多;对半农半牧区和农区来说,农户生活用能以柴薪和秸秆为主,这种利用方式会加剧半农半牧区和农区的水土流失、农田肥力降低。总体来看,甘南高原农户生活用能设施简陋,以直接燃烧为主,利用效率低下,生物质能在农户直接碳足迹中占重要地位。

对甘南高原纯农户、兼业户和非农户生活直接能源利用的碳足迹进行方差分析,发现Levene统计量为4.724(P=0.010),组间方差在0.1水平上具有齐性,F统计观察值为2.541(P=0.081),在0.1的水平上显著,这说明甘南高原不同生计方式农户直接能源利用的碳足迹存在显著差异。进一步分析(图2):(1)随着非农化水平的提高,人均直接消费碳足迹减少,其中,纯农户人均直接碳足迹为3.70 t、兼业户为1.93 t、非农户为0.78 t。(2)纯农户直接能源消费碳足迹主要是由燃烧牛粪产生,占91.50%;兼业户则主要由燃烧牛粪和煤炭产生,分别占64.84%和22.06%;非农户主要由燃烧煤炭、秸秆和柴薪产生,分别占31.36%、29.67%和18.89%。(3)纯农户、兼业户和非农户人均牛粪碳足迹依次降低,分别为3.39、1.32 t和0.15 t;人均秸秆碳足迹依次增加,分别为0.02、0.13 t和0.23 t。非农户由于不从事农业生产,缺少秸秆及牲畜粪便,故而转向商品性能源消费(煤炭、电力)。总的来看,随着非农化水平的提高,农户直接能源消费碳足迹在减少,商品性能源(煤炭、电力)消费碳足迹的比重逐渐增加,生物质能(主要指牛粪)消费碳足迹的比重逐渐降低。

图2 甘南高原不同生计方式农户人均直接碳足迹与间接碳足迹

3.2.2 不同生计方式农户生活间接能源消费碳足迹

甘南高原纯牧区、半农半牧区和农区农户人均间接能源消费碳足迹分别为0.42、0.37 t和0.35 t。其中,纯牧区农户间接碳足迹中食物与房屋碳足迹分别占总间接碳足迹的33.33%和59.53%,而半农半牧区农户两类碳足迹分别占其总间接碳足迹的40.54%和54.05%,农区则分别占45.71%和51.43%,说明3个区域农户间接碳足迹主要都是由房屋建设和食物的生产加工产生。

对甘南高原纯农户、兼业户和非农户生活间接能源利用的碳足迹进行方差分析,发现Levene统计量为3.066(P=0.049),组间方差在0.1水平上具有齐性,F统计观察值为1.282(P=0.280),在0.1的水平上不显著,说明甘南高原不同生计方式农户间接能源利用的碳足迹不存在显著差异。进一步分析(图2)发现:(1)随着非农化水平的提高,甘南高原人均间接能源消费碳足迹逐渐降低,但所占总碳足迹的比例在增加。其中,纯农户、兼业户和非农户的人均间接能源消费碳足迹分别为0.62、0.44 t和0.29 t,占其总碳足迹的14.35%、18.57%和27.10%。(2)纯农户、兼业户和非农户的生活间接能源消费碳足迹主要是由房屋建设引起,分别为0.53、0.34 t和0.20 t,各占农户生活间接碳足迹的85.48%、77.27%和68.97%,呈递减趋势;其次为食品碳足迹,分别为0.073、0.082 t和0.074 t,各占农户生活间接碳足迹的11.77%、18.64%和25.52%,呈递增趋势。总的来说,随着非农化水平的提高,农户间接能源消费碳足迹在减少;其中,纯农户、兼业户和非农户房屋建设碳足迹依次降低,但食物生产加工消费碳足迹依次增加。

3.3 不同生计方式农户的碳足迹结构

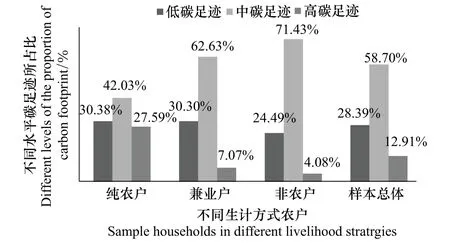

图3 甘南高原不同生计方式农户碳足迹结构

随着非农化水平的提高,甘南高原纯农户、兼业户和非农户直接能源消费碳足迹比重依次降低,分别占其总碳足迹的85.65%、81.43%和72.90%;而间接能源消费碳足迹比重依次增加,分别占其总碳足迹的14.35%、18.57%和27.10%(图3)。所以,甘南高原农户碳足迹减排重点集中在直接能源消耗上。

使用SPSS软件统计3种不同生计方式共217户农户碳排放的均值、四分位数和标准差。从表4可见,甘南高原农户人均生活直接能源消费碳足迹均值为2.63 t,并在不同生计方式上出现较大分化,非农户人均直接碳足迹(0.79 t)明显低于纯农户人均直接碳足迹(4.10 t)和兼业户人均直接碳足迹(2.51 t)。就标准差来说,非农户人均直接碳足迹(0.55)远小于纯农户人均直接碳足迹(10.72)和兼业户人均直接碳足迹(9.19),说明非农户的人均直接碳足迹稳定性好。甘南高原农户人均生活间接能源消费碳足迹均值为0.52 t,同样在不同生计方式上出现较大分化,非农户人均间接碳足迹(0.29 t)明显低于纯农户人均间接碳足迹(0.68 t)和兼业户人均间接碳足迹(0.52 t)。就标准差来说,非农户人均间接碳足迹(0.15)远小于纯农户人均间接碳足迹(1.53)和兼业户人均间接碳足迹(1.53),同样说明非农户的人均间接碳足迹稳定性好。

表4 不同生计方式农户碳足迹比较

根据均值和标准差,将不同生计方式农户碳足迹分等定级三区间[0,3)、[3,13)、[13,max),并定义为低碳足迹、中碳足迹和高碳足迹。其中,3 t划分中、低等级,是以均值μ(3.15)往零方向取个位整数而经验确定;13 t划分中、高等级,是以μ+σ取个位整数确定,其中μ为均值(3.15),σ为标准差(10.07)。比较3种生计方式农户的碳足迹分级分布结构。如图4所示:(1)纯农户中,中碳足迹的农户占42.03%,低碳足迹与高碳足迹的农户比重相差不大;(2)兼业户与非农户中,中碳足迹农户比重分别高达62.63%、71.43%,而高碳足迹农户比重分别为7.07%、4.08%。这进一步说明,非农化水平的提高有助于降低农户的高碳化。

图4 不同生计方式农户碳足迹分级分布

3.4 生计方式对农户碳足迹的影响

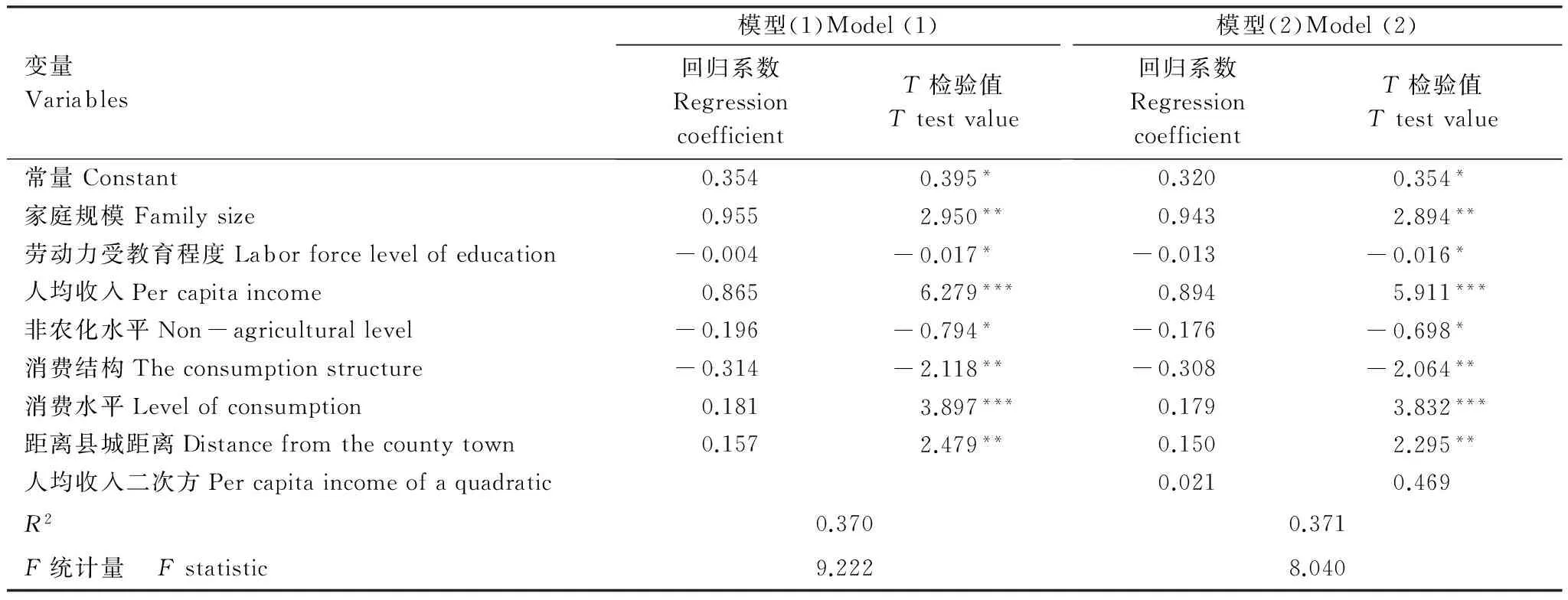

大量研究显示,影响农户碳足迹差异的因素主要有人口、收入和技术等[24,28]。为了进一步考察生计方式对碳足迹的影响,本研究将人口规模、劳动力受教育程度和人均收入引入STIRPAT模型,但非农化水平、农户消费结构(用恩格尔系数表征)、消费水平及距离县城距离(表征能源购买的便利程度)对碳足迹也可能会有一定影响,因此,在STIRPAT模型中同时将家庭规模、劳动力受教育程度、人均收入、非农化水平、消费结构、消费水平和距离县城距离引入,以便分析影响农户碳足迹差异的因素。

由于STIRPAT模型是随机形式,如果理论上合适,可以增加人文因素对数形式的二项式或多项式来验证是否存在环境Kuznets曲线假说。为此,在STIRPAT模型(1)自变量中增加了人均收入的二次平方项,构成STIRPAT模型(2)。为避免引入人均收入的二次项与人均收入的共线性问题,对人均收入的二次项进行标准化处理。人均收入二次项标准化的具体处理过程为用人均收入的对数减去人均收入对数的平均值,然后平方来减少与人均收入的共线性[11]。得到生计方式与环境影响间的STIRPAT模型见表5。

模型(1)中将家庭规模、劳动力受教育程度、人均收入、非农化水平、消费结构、消费水平和距离县城距离引入,R2为0.368,说明模型(1)具有一定的解释力,F值为9.203,在0.001水平上显著(P=0.000);模型(2)在模型(1)的基础上引入人均收入二次方,R2为0.369,说明模型(2)同样具有一定的解释力,F值为8.076,在0.001水平上显著(P=0.000)。

在模型(1)、模型(2)中,家庭规模的回归系数均大于0小于1,分别为0.955、0.943,且均在0.05水平上显著,说明扩大家庭规模加剧碳足迹影响,但所引起的碳足迹影响加剧速度低于家庭规模自身的变化速度;劳动力受教育程度的回归系数均小于0,分别为-0.004、-0.013,说明提高农户劳动力受教育程度具有减缓碳足迹影响的作用,但提高农户劳动力受教育程度引起的碳足迹影响减缓速度低于受教育程度自身的变化速度。所以,控制家庭规模,提高劳动力受教育程度可以减轻碳足迹影响。

在模型(1)、模型(2)中,非农化水平的回归系数均小于0,分别为-0.196、-0.176,且均在0.1水平上显著,说明农户的生计方式对碳足迹的影响显著,而且随着非农化水平的提高,农户对碳足迹的影响减缓,但非农化引起的碳足迹影响减缓速度低于自身的变化速度。所以,促进农户非农就业可以有效的降低碳足迹的排放。

表5 农户碳足迹的最小二乘法回归分析

在模型(1)、模型(2)中,人均收入的回归系数均大于0,在模型(2)中引入人均收入的二次方,回归系数仍为正,没有出现倒U型环境库兹涅茨曲线。这说明经济的发展并未,带来消费碳足迹减少的拐点。一些学者对发达国家的研究表明经济发展与能源消费碳足迹之间存在U型关系,但发生拐点时的人均收入差异较大,低至13260美元,中至25100美元,高至35428—80000美元[29]。甘南高原是我国经济欠发达地区。2012年人均GDP为2234.88美元,远低于发达国家研究中达到拐点所需的最低人均GDP为13260美元。因此考虑到我国当前所处的经济发展水平,我国工业化城市化进程仍将导致消费碳足迹的增加。况且是在经济发展不发达的甘肃地区, 经济发展与环境保护尚未实现协同发展。

4 讨论与结论

(1)研究发现,甘南高原农户年人均碳足迹为2.67 tCO2,其中,农户的生活直接能源消费碳足迹远高于间接能源消费碳足迹,分别为2.04 tCO2、0.63 tCO2。但张咪咪[30]、曲建升[31]研究显示人均直接碳足迹小于间接碳足迹。这主要是因为碳足迹核算指标不同导致。上述研究计算直接碳足迹时并没有考虑农村日常取暖做饭除了使用煤炭还会使用牛粪、柴薪和秸秆,但对甘南高原农户来说,尤其是纯农户,牛粪是其日常消费的主要直接能源;此外,本文在计算间接碳足迹时,结合甘南高原农民消费习惯,只考虑农户日常生活中的衣、食、住和行所产生的碳足迹,不考虑农户家庭设备用品、医疗保健、教育文化娱乐、杂项商品及其他服务业指标。可见,合理地确定碳足迹核算指标体系是科学评价农户家庭生活碳排放水平的根本前提,但目前学术界尚未就此问题达成广泛共识,未来急需建立统一的测量指标体系。此外,在农户生活碳排放评价应用过程中,数据的可获得性可能有所异同,例如食品、衣着、交通消费等数据比较容易通过调研获得,而涉及家庭住房的建筑材料数据却难以获得或核算,则需要依靠宏观统计数据加以补充与佐证。

(2)随着非农化水平的提高,甘南高原农户的碳足迹依次下降,其中,纯农户人均碳足迹达4.32 t,兼业户与非农户分别为2.37 t和1.07 t。王长波[18]指出农村居民生物质能源的利用方式以直接燃烧为主,不仅利用效率低而且碳排放量还大。在研究中也发现纯农户、兼业户和非农户生物质能利用方式也是以直接燃烧为主,而且使用量在逐渐减少。李艳梅[32]指出居民间接生活能源消费增加的因素有居民消费总量增加、消费结构变化等。在研究中也发现纯农户、兼业户和非农户间接能源消费碳足迹比重依次增加,这与农户的消费水平、消费结构因素影响有关。

(3)农户生活碳足迹受多重因素的影响。研究结果显示,农户家庭规模、收入水平、距县城距离和消费水平与农户碳足迹呈正相关。曲建升[31]、焦文献[33]也指出农户生活碳足迹与家庭规模、经济收入等因素呈正相关。劳动力受教育程度、恩格尔系数和非农化程度与农户碳足迹呈负相关。究其原因,家庭规模的增大、收入水平的提高、距县城距离的增加和消费水平的提高导致人口数量、消费产品量和汽油量的增加,相应的导致碳足迹的增加;劳动力受教育程度的提高、恩格尔系数的增加和非农化程度的提高有助于降低农户的碳足迹。

5 政策建议

研究发现,生计方式是影响农户碳足迹的关键因素,同时,家庭规模、受教育程度等也影响着农户的碳足迹。鉴于此,首先应促进农户生计转型、增强农户生计多样化。甘南高原急需采取技能培训、文化教育、小额贷款、提高就业机会、建立合作组织、改善医疗条件等,提高农牧民的生计能力,寻求新的生计途径。而且要结合甘南高原农户的实际情况,应提供技术含量低、易于组织、所需启动资金少、解决劳动力多的产业;其次,应降低农户家庭人口数量并提高劳动力受教育程度。2011年甘南高原农户家庭平均规模为5.30人,而我国农户家庭平均规模为3.02人,甘南高原家庭规模远高于国家平均值,因此应适当控制人口数量;同时,要提高劳动力受教育程度,加强对农民的教育与培训,转变农民的思想观念、加强对低碳生活方式的宣传与倡导;第三,应从调整农村能源消费结构入手,支持可再生能源开发,如提倡和鼓励农户使用更低碳高效的电和液化气,放弃以柴薪、蓄粪为主的生活用能习惯,结合现有的用能结构、用能水平、用能方式和设施,依托区域条件,采取一定的优惠和扶持政策,大力倡导和推行低碳发展模式,采取政府财政补贴与市场机制相结合的方式,促进分布式利用太阳能、风能等可再生能源的广泛利用;第四,甘南高原地域辽阔,农牧民居住又比较分散,依靠集中式电站和电网很难将全部的农牧民用电问题解决,所以应把生活在偏远地区,而且能源资源匮乏的农牧民集中安置到资源条件较好的地方,有利于政府对能源基础设施的合理规划与建设。

[1] Kenny T, Gray N F. Comparative performance of six carbon footprint models for use in Ireland. Environmental Impact Assessment Review, 2009, 29(1): 1- 6.

[2] Brown M A, Southworth F, Sarzynski A. The geography of metropolitan carbon footprints. Policy and Society, 2009, 27(4): 285- 304.

[3] Burnham A, Wang M, Wu Y. Development and Applications of GREET 2.7 -The Transportation Vehicle-Cycle Model. Chicago: Argonne National Laboratory, 2006.

[4] Cole A. More treatment in surgeries and at home will help cut NHS carbon footprint. British Medical Journal, 2009, 338: b345-b345.

[5] POST. Carbon footprint of electricity generation, Parliamentary Office of Science and Technology, London, UK, 2006, [2010-09-01].http://www.parliament.uk/documents/upload/postpn268, pdf.

[6] 吴燕, 王效科, 逯非. 北京市居民食物消费碳足迹. 生态学报, 2012, 32(5): 1570- 1577.

[7] 董会娟, 耿涌. 基于投入产出分析的北京市居民消费碳足迹研究. 资源科学, 2012, 34(3): 494- 501.

[8] 于伯华, 吕昌河. 青藏高原高寒区生态脆弱性评价. 地理研究, 2011, 30(12): 2289- 2295.

[9] 孙鸿烈, 郑度, 姚檀栋, 张镱锂. 青藏高原国家生态安全屏障保护与建设. 地理科学, 2012, 67(1): 3- 12.

[10] 姚玉璧, 邓振镛, 尹东, 张秀云, 杨金虎, 陈昌平, 安华银. 黄河重要水源补给甘南高原气候变化及其对生态环境的影响. 地理研究, 2007, 26(4): 844- 521.

[11] 赵雪雁. 不同生计方式农户的环境影响——以甘南高原为例. 地理科学, 2013, 33(5): 545- 552.

[12] Wiedmann T, Minx J. A definition of carbon footprint. Research and Consulting, 2007: 1- 9.

[13] 计军平, 马晓明. 碳足迹的概念和核算方法研究进展. 生态经济, 2011(4): 76- 80.

[14] Heijungs R, Suh S. The Computational Structure of Life Cycle Assessment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.

[15] Kerkhof A C, Nonhebel S, Moll H C. Relating the environmental impact of consumption to house -hold expenditures: An input-output analysis. Ecological Economics, 2009, 68(4): 1160- 1170.

[16] Bin S, Dow latabadi H. Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2emissions. Energy Policy, 2005, 33(2): 197- 208.

[17] 廖忠梅. 甘南电力发展60载. (2009- 10- 19) [2013-05- 18]. http://zgao.gansudaily.com.cn/system/2009/10/19/011311508.

[18] 王长波, 张小力, 栗广省. 中国农村能源消费的碳排放核算 // 全国农村清洁能源与低碳技术学术研讨会论文集. 郑州, 2011: 464- 469.

[19] 杨梦斐, 李兰. 水力发电的生命周期温室气体排放. 武汉大学学报, 2013, 46(1): 41- 46.

[20] 李波, 张俊飚, 李海鹏. 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(8): 80- 86.

[21] 龚志起, 张智慧. 建筑材料物化环境状况的定量评价. 清华大学学报: 自然科学版, 2004, 44(9): 1209- 1213.

[22] 朱重阳. 苏州地区住宅全生命周期碳足迹核算. 中国建材科技, 2012, (5): 72- 74.

[23] 汪澜. 水泥生产企业CO2排放量的计算. 中国水泥, 2009,(11): 21- 22.

[24] 汪静. 中国城市住区生命周期CO2排放量计算与分析 [D]. 北京: 清华大学, 2009.

[25] York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and IMPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 46(3): 351- 365.

[26] 龙爱华, 徐中民, 王新华, 尚海洋. 人口、富裕及技术对2000年中国水足迹的影响. 生态学报, 2006, 26(10): 3358- 3365.

[27] 王立猛, 何康林. 基于STIRPAT模型的环境压力空间差异分析——以能源消费为例. 环境科学学报, 2008, 28(5): 1032- 1037.

[28] 徐中民, 程国栋, 邱国玉. 可持续性评价的IMPACTS等式. 地理学报, 2005, 60(2): 198- 208.

[29] Holtz-Eakin D, Selden T M. Stoking the fires CO2emissions and economic growth. Journal of Public Economics, 1995, 57(1): 85- 101.

[30] 张咪咪. 中国农村居民生活间接能源消耗与碳排放分析. 统计教育, 2010, (7): 35- 40.

[31] 曲建升, 张志强, 曾静静, 李燕, 王勤花, 邱巨龙, 刘莉娜, 董利苹, 唐霞. 西北地区居民生活碳排放结构及其影响因素. 科学通报, 2013, 58(3): 260- 266.

[32] 李艳梅, 张雷. 中国居民间接生活能源消的结构分解分析. 资源科学, 2008, 30(6): 890- 895.

[33] 焦文献, 陈兴鹏, 贾卓. 甘肃省能源消费碳足迹变化及影响因素分析. 资源科学, 2012, 34(3): 559- 565.

Carbon footprint of farmers of different livelihood strategies in Gannan plateau

GUO Fang,ZHAO Xueyan*,ZHANG Liqiong,LI Wenmei

CollegeofGeographyandEnvironmentalScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou730070,China

As the main feature of the climate change, Global warming which was caused by carbon dioxide increases has already become the most serious challenge for human society, and how to reduce greenhouse gas emissions and achieve low carbon transformation is extremely urgent. Gannan plateau was chosen as the research area in this paper, and based on the peasant household survey data, and adopt life cycle assessment method to study of different livelihood strategies of farmers′ carbon footprint in Gannan plateau. The paper estimates the direct and indirect energy consumption carbon footprint, and uses Least Square method to analyze the main influence factor of farmers′ carbon footprint .The results show: (1) The farmer′s per capital carbon footprints is 2.67 tCO2in Gannan plateau; (2) With the improvement of non-agricultural level, the farming household, and household with combined occupation and off farming household′s direct and indirect energy consumption carbon footprint, in turn, drops, among them, the direct carbon footprint per capita were 3.70 t, 1.93 t and 0.78 t, indirect carbon footprint per capita were 0.62 t, 0.44 t and 0.29 t, And with the non-agricultural level improving, the proportion of the farmer′s direct energy consumption will reduce, which is 85.65%, 81.43% and 72.90% respectively of its total carbon footprint. And indirect energy consumption will increase, which is 14.35%, 18.57% and 27.10% respectively of its total carbon footprint; (3) With peasant household family size increasing, income levels rising, the distance from the county town increasing and the level of consumption improvement, the farmers′ carbon footprint is growing constantly; With the improvement of education degree of farmers, increase of Engel coefficient and non-agricultural labor deepening, the peasant households′ carbon footprint is shrinking. Finally, in view of the present situation of Gannan plateau, this paper puts forward the corresponding policy recommendations: First, promoting the transformation of farmers livelihood, enhancing farmers livelihood diversification. Second, reducing the family population and improving the education level of labor force. Third, the farmer should adjust the life energy consumption pattern, such as advocating and encouraging farmers to use lower carbon efficient electricity or liquefied petroleum gas. Fourth, put the farmer, who lack of resources and live in remote, to a rich resources place, so as to the government can reasonably planning and constructing for energy infrastructure.

livelihood strategy; carbon footprint; farmer; Gannan Plateau area

国家自然科学基金项目(41361106);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET- 11- 0910);甘肃省高校基本科研业务费项目资助

2013- 10- 08;

2014- 06- 24

10.5846/stxb201310082420

*通讯作者Corresponding author.E-mail: xbzhaoxy@163.com

郭芳,赵雪雁,张丽琼,李文美.甘南高原不同生计方式农户的碳足迹分析.生态学报,2015,35(11):3755- 3765.

Guo F,Zhao X Y,Zhang L Q,Li W M.Carbon footprint of farmers of different livelihood strategies in Gannan plateau.Acta Ecologica Sinica,2015,35(11):3755- 3765.