大足石刻北山“转轮经藏窟”中的头冠装饰图形分析

2015-02-02杨乐马健

杨乐+马健

摘 要:“转轮经藏窟”作为大足北山石刻中艺术造诣极高的珍品,其菩萨造像神态优雅,穿戴美观,头冠、缨络、飘带等无不雕刻精致,体现出许多值得后人借鉴的雕刻技法和艺术规律。文章以“转轮经藏窟”中菩萨造像的头冠为研究对象,分析头冠中所运用的装饰图形,从而寻找出其所体现出来的文化特性。

关键词:大足石刻 转轮经藏窟 头冠 装饰

检 索:www.artdesign.org.cn

Abstract :The Buddhist statues in “Zhuanlun Jinzang Grotto”which is the treasure with high artistic attainments of the Dazu Stone Carvings on the Beishan Mountain look graceful and wear artistically. The crowns , the tassels, and the ribbons etc. are all delicately carved, which show the carving skills and artistic regular patterns deserved to be taken example by the later generations. This paper takes the Buddhist statues in “Zhuanlun Jinzang Grotto”as the research object and analyzes the decoration graphics used in the crown, through which to find out the cultural features showed among them.

Keywords :Dazu Stone Carvings, Zhuanlun Jinzang Grotto, Crown, Decoration

Internet :www.artdesign.org.cn

中国石窟艺术随着佛教在中国的发展起伏兴衰,菩萨造像的神态和造型在不同时代体现出不同的宗教精神和审美观念,而头冠作为菩萨造像的重要装束,更是历代工匠们精心设计和雕琢的部分。学术界对菩萨头冠的研究已有一些成果,但还不够全面。从研究视角看:有对头冠类型进行划分和总结的,也有对头冠源流进行阐述的,但还没有从头冠装饰的图形语言进行详细探究的学术成果。从时间上看:还没有对唐代以后的菩萨头冠进行系统研究的专题论文,只是在相关论文中稍有提及。大足石刻作为中国石窟艺术史上最后的高峰,与前朝历代相比,不仅在造像题材上有许多新的突破,而且在造像的装饰上也值得我们去研究。本文以大足石刻北山造像中建于公元1142-1146年间的第136号“转轮经藏窟”为研究对象,总结“转轮经藏窟”中菩萨头冠的装饰图形语言,分析其头冠装饰中的图形组合形式,从而寻找出可资后人借鉴的艺术规律,为现代设计提供有价值的传统图形元素和图形组合方式。

一、“转轮经藏窟”菩萨头冠中基础装饰纹样的图形特征

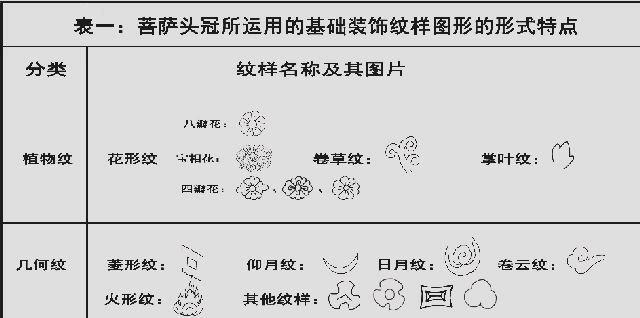

(一)菩萨头冠所运用的基础装饰纹样图形的形式特点

从历代菩萨头冠装饰的发展来看,有的装饰图形形成较早,如卷草纹在汉代就已形成,龙门石窟的头冠中也已运用纯熟,但大足石刻的卷草纹在传统造型的基础上,对图形组合和雕刻技法都有所改变,其线条更加流畅自然,旋转更加饱满圆润。宝相花纹在宋代文献中就已出现,但“转轮经藏窟”中的宝相花纹却一改传统中单纯用自然界花朵元素作变形的形式,而在宝相花纹的外圈加上卷云纹等其它装饰图形。除此之外,还有火纹、仰月纹、菱形纹等也经常出现在早期的石窟雕刻中。

“转轮经藏窟”中菩萨头冠所运用的图形形式,在沿用传统图形的基础上又有所创新(表)。

(二)头冠装饰中的典型性基础图形分析

1.卷草纹

卷草纹又叫忍冬纹,以植物花草简化提炼而来,是中国历史悠久的传统图案之一,也是菩萨头冠中最为常见的装饰元素。卷草纹曲卷圆润,因其简洁朴实、节奏感强的特点而被广泛使用。卷草纹有时作为陪衬装饰出现,如云冈第25窟顶南侧中心莲花造型的四角上就饰有卷草纹。有时又作为主要的装饰元素,如龙门石窟奉先寺中普贤、文殊菩萨的头冠均由卷草纹装饰而成。

卷草纹在发展过程中逐渐将简洁抽象的形状化风格转向写实风格。“转轮经藏窟”菩萨头冠中的卷草纹更是生动逼真。其形态写实不仅表现在植物的姿态上,也表现在工匠们精湛的雕刻技艺上。工匠们用斜刻刀法,将卷草纹曲卷圆润的质感表现得栩栩如生。

2.花形纹

花形图案是头冠中最常见的装饰元素,也是头冠装饰中的点睛之处。有的花形是经过提炼的简洁图形,形体一般较小,经常做为点缀之用。也有比较写实的花形,如莲花形、牡丹形等,其形体较大,花形精美,一般作为主体或者主要装饰物出现。

大足石刻“转轮经藏窟”头冠装饰中的花形图案,创造性的将不同植物的花瓣和枝叶相结合。如日月观音头冠中间的花纹,其花芯是以牡丹花瓣拼成的,周围由莲花瓣层层包裹,整个花冠中心细密,四周舒展。日月观音头冠两边的花朵图案和数珠观音头冠两边的花朵图案则呈现出中间大四周小的形态,花蕊由莲花花瓣重叠装饰,四周是大小相等的牡丹花瓣并排包围,再外一层是以卷草纹包裹,在视觉上扩大了花冠的体积。

3.日月形

日月装饰据考证是波斯萨珊王朝的王冠装饰,传入中国后,在云冈石窟和敦煌石窟都大量出现日月装饰,但经过发展变化,出现了去掉象征太阳的圆形图案,即仰月形。在敦煌第275窟还出现了仰月与山形组合的形式。大足石刻北山“转轮经藏窟”中普贤菩萨头冠上的日月图形又添新意,仰月中的太阳不再是简洁的圆形,而是漩涡形图案,使整个日月图形即具有庄严神圣的象征意义,又不失灵动活泼(表)。endprint

4.菱形纹

菱形纹在石窟造型中也有出现,但一般单独出现。在“转轮经藏窟”中玉印观音、文殊菩萨的头冠装饰中,两个菱形一边重合,对称展开,仿若打开的窗户。

二、“转轮经藏窟”中头冠的图形组合形式

“转轮经藏窟”菩萨头冠不仅运用装饰图形语言十分丰富,而且十分注重装饰元素的搭配组合。

(一)卷草纹与其他图形的组合方式

1.卷草纹与掌叶纹组合

文殊菩萨头冠中所运用的图形比较简单,以卷草纹和掌叶纹为主。卷草纹从冠檐处层层推移向上伸展,再往头冠中间簇拥生长而缠绕在一起。卷草纹重复使用,使整个头冠产生整齐统一而又具有节奏感的艺术效果。在许多卷草的末端夹角处,是手掌状的嫩芽图形。卷草纹与掌叶纹组合装饰,不仅将卷草纹曲卷圆润、灵动自然的特点运用到了极致,而且掌叶纹象征灵魂永生的美好寓意又为宝冠增添了活力。

2.卷草纹与宝相花组合

日月观音的头冠实属花蔓冠 ,其十分写实的枝叶相互缠绕穿插,与雕刻精美的宝相花融为一体,布局紧凑而又有章可循。

数珠观音和如意观音头冠中的宝相花与卷草纹的组合相对独立。数珠观音头冠中,两株较长的卷草从中间往两边呈“S”形曲线生长,宛转回旋,宝相花纹从卷草中间盛开,宝相花与卷草形成头冠两边的基本外形。如意头冠整个形体较小,卷草充满动感的舒展造型与正中雕刻精致的宝相花纹形成疏密对比关系。

(二)卷云纹与其他图形的组合方式

1.卷云纹与长叶组合组合

“转轮经藏窟”中普贤菩萨的头冠正中平直,两边由五曲形围成,头冠主要由象征光明、祥瑞的卷云纹与弯曲的长叶片组合装饰,使头冠既生动活泼而又具有“度化成佛”的象征意义。

2.卷云与各种直线图形组合

玉印观音头冠与其他几个观音头冠的独特之处,在于它几乎全由几何纹样装饰而成。玉印观音的头冠中,大量运用了卷云纹,但又不像普贤菩萨头冠中的卷云纹那样有规律地推移伸展,而是将大大小小的卷云纹见空安点式地安放在头冠中。头冠正中的菱形图案和矩形图案,与卷云纹形成直曲对比。虽然头冠所运用的图形比较细碎,但头冠中几条比较醒目的曲线串珠起到了见散穿线的作用,使整个头冠达到“形散神不散”的艺术效果。

三、“转轮经藏窟”中头冠装饰的特点及其体现出的文化特性

纵观石窟艺术史,从菩萨头冠体积的大小来讲,有的头冠较小,如龙门石窟、麦积山石窟中有许多菩萨造像的宝冠都比菩萨头小;灵隐寺飞来峰佛像石窟中,位于冷泉溪南岸悬崖上的青颈观音、四臂观音、大势至菩萨等造像,其头冠相对菩萨头较宽。大足石刻“转轮经藏窟”中的菩萨头冠大小适中,与头部、躯体都形成良好的比例关系。从菩萨头冠的装饰上讲,出现过植物纹装饰、几何形装饰以及植物纹和几何纹组合装饰的头冠,也有直接用装饰元素命名的头冠,如日月冠、花蔓冠、云纹冠等。而“转轮经藏窟”中的菩萨头冠运用图形元素十分丰富,图形的组合形式也更加趋于完美,所以用任何一种装饰元素为宝冠命名都不足以概括其特点。从雕刻技法来看,“转轮经藏窟”中的菩萨头冠既运用了层次清楚的深浅浮雕,又采用了镂空和圆雕等多种手法。如日月观音头冠中,枝叶和宝相花的外形刻凿较深,产生出清晰的凹凸感,花瓣和叶片上又用浅雕手法刻出茎纹脉络,使整个花蔓冠精致耐看,仿佛用真实的枝叶鲜花编制而成。玉印观音头冠的镂空雕刻更是工匠师雕刻技艺精湛的体现,其玲珑剔透的刀法已达到了登峰造极的地步。

“转轮经藏窟”布局严谨,整体风格统一,但各个造像又有其自身独特的气质和装扮,使庄重之中又产生了自由的气氛。菩萨造像配饰精致、装扮华丽,表情亲切可人,神态悠然潇洒,具有世俗化的人性美,既体现了宋代的审美情趣,又展现出巴渝地区水一般的灵动与柔情。菩萨头冠以线造型,线面并重,雕刻劲健利落,是巴渝地区大川大山孕育出的坚韧顽强的民族精神的充分体现。

四、结语

大足石刻作为优秀的历史文化资源,其中蕴含了丰富的文化价值与艺术规律,也是古代巴渝人民智慧的深刻映现。在重视地域性文化的今天,我们通过对大足石刻“转轮经藏窟”中的菩萨头冠装饰进行探究,总结出前人在装饰中所运用的图形元素,通过分析图形元素的突破创新,以及对图形的组织和运用方式,寻找出可资后人借鉴的艺术规律以运用于现代设计,从而使艺术创作更加具有地域特色和文化内涵的作品。

参考文献

1 郭相颖.大足石刻研究[M].重庆:重庆出版社,2000.9.

2 李敏.莫高窟唐代前期艺术中的菩萨头冠 [J].敦煌研究,2004,88(6).

3 王庆瑜. 大足石刻艺术(中文版) [M]. 北京:中国旅游出版社,2003.1.

4 王雪青.郑美京.图形语言与设计[M] .上海:上海人民美术出版社,2012.3.

5 金开成.中国石窟造像艺术[M] .长春:吉林文史出版社,2010.1.

6 胡江.千年石刻魅力大足[M] .北京.中国戏剧出版社,2008.12.

7 龙莉.大足石刻花卉鸟兽造型艺术研究[D].重庆:重庆西南大学,2012.

8 范伟.图形装饰[M].长沙:湖南美术出版社,2006.7.

9 赵茂生. 装饰图案[M].杭州:中国美术学院出版社,1999.1.

10 金开成.龙门石窟[M] .长春:吉林文史出版社,2010.5.

11(日)丹羽基二.家纹[M] .长春:吉林出版集团有限责任公司.2011.1

12 肖宇窗. 宋代大足北山石刻装饰特征与巴渝市民意识探微[J].《装饰》,2005(10).

13 阎文儒.中国石窟艺术总序[M].桂林:广西师范大学出版社,2003(8).endprint