蠕滑堆积体稳定性分析及治理研究

2015-02-01肖培伟,雷厚斌

肖 培 伟, 雷 厚 斌

(国电大渡河枕头坝水电建设有限公司,四川 乐山 614700)

蠕滑堆积体稳定性分析及治理研究

肖 培 伟,雷 厚 斌

(国电大渡河枕头坝水电建设有限公司,四川 乐山614700)

摘要:枕头坝一级水电站1#堆积体位于坝址区左岸下游岸坡地段,距离坝址140 m,为一覆盖层内部早期蠕滑形成的堆积体,在厂房尾水渠局部开挖或坡脚洪水淘刷后遇暴雨或地震等不利外因可能会引起边坡局部或整体失稳。通过对堆积体地质条件、堆积体成因、稳定性等进行分析,采取混凝土抗滑桩及挡墙、预应力锚索锚固、排水和保护等施工治理措施,达到了治理堆积体的目的,防止了堆积体失稳对尾水渠造成的淤堵,能够保证电站长期安全运行,其采取的治理措施可为类似堆积体稳定性分析及治理提供借鉴。

关键词:蠕滑;堆积体;稳定性;治理;研究;枕头坝一级水电站

1概述

枕头坝一级水电站坝址处控制流域面积为73 057km2,多年平均流量为1 360m3/s。电站采用堤坝式开发,河床式厂房,正常蓄水位高程624m,最大坝高86.5m,正常蓄水位以下库容0.435亿m3,水库总库容0.469亿m3。其开发任务为发电,兼顾下游用水。枕头坝工程规模为大(2)型,设计洪水标准为百年一遇,流量9 800m3/s,校核洪水标准为千年一遇,流量10 800m3/s。

1#堆积体位于枕头坝一级水电站坝址左岸下游约140m处,桩号坝纵0+140~0+400,为一覆盖层内部早期蠕滑形成的堆积体。由于该堆积体处于电站尾水渠位置,其失稳将造成尾水渠淤堵而影响电站的安全运行,因此,需对其进行稳定性分析及必要的处理。

2地质条件及成因分析

2.1地形条件

1#堆积体位于坝址区左岸下游岸坡地段,桩号坝纵0+140~0+400,为一覆盖层内部早期蠕滑形成的堆积体,其底部分布高程位于河床水边线以下3~5m范围,顶部高程为740m,在平面上呈不规则扇形状,上部窄,下部宽,堆积体前缘沿S306公路线长240m,垂直河流方向最大宽度达180余m,堆积体区域面积约1.9万m2,厚15~35m,总方量约65万m3。堆积体内无冲沟发育,地形坡度较陡,从河床至后边缘平均坡度为

38°,S306公路以上坡度一般为44°~48°,上游侧650m高程以上坡度可达55°,并在后缘形成一个高1~3m的覆盖层陡坎(滑坡壁),堆积体后缘以上则为早期河流阶地(Ⅳ级阶地)形成的一个缓坡。据钻孔和平硐勘探揭示,该堆积体在605m高程上水平深度>30m,组成物质以河床阶地堆积的砂卵砾石层夹大孤石、块石为主,砾石以细砾为主,砂层多为中粗砂,致使堆积体内部粘结力弱。在平硐施工中塌方十分严重,成硐困难,硐口边坡及硐内岩体稳定性差。位于600~680m高程坡段上的PD-2、PD-3号平硐和ZK~14号钻孔揭示,该处堆积体水平方向厚19~40m,铅直方向厚22.7~35m,周围残坡积层厚度亦在10m以上,堆积体后缘外侧以阶地堆积为主的砂卵砾石层则更厚;据ZK-22、ZK-49号钻孔揭露,堆积体后缘外侧由早期阶地所形成的覆盖层最大厚度分别达70.4m和70.7m。其中地表主要为残坡积层,下部以河流阶地堆积物和崩塌块石为主,结构较松散。

2.2堆积体成因

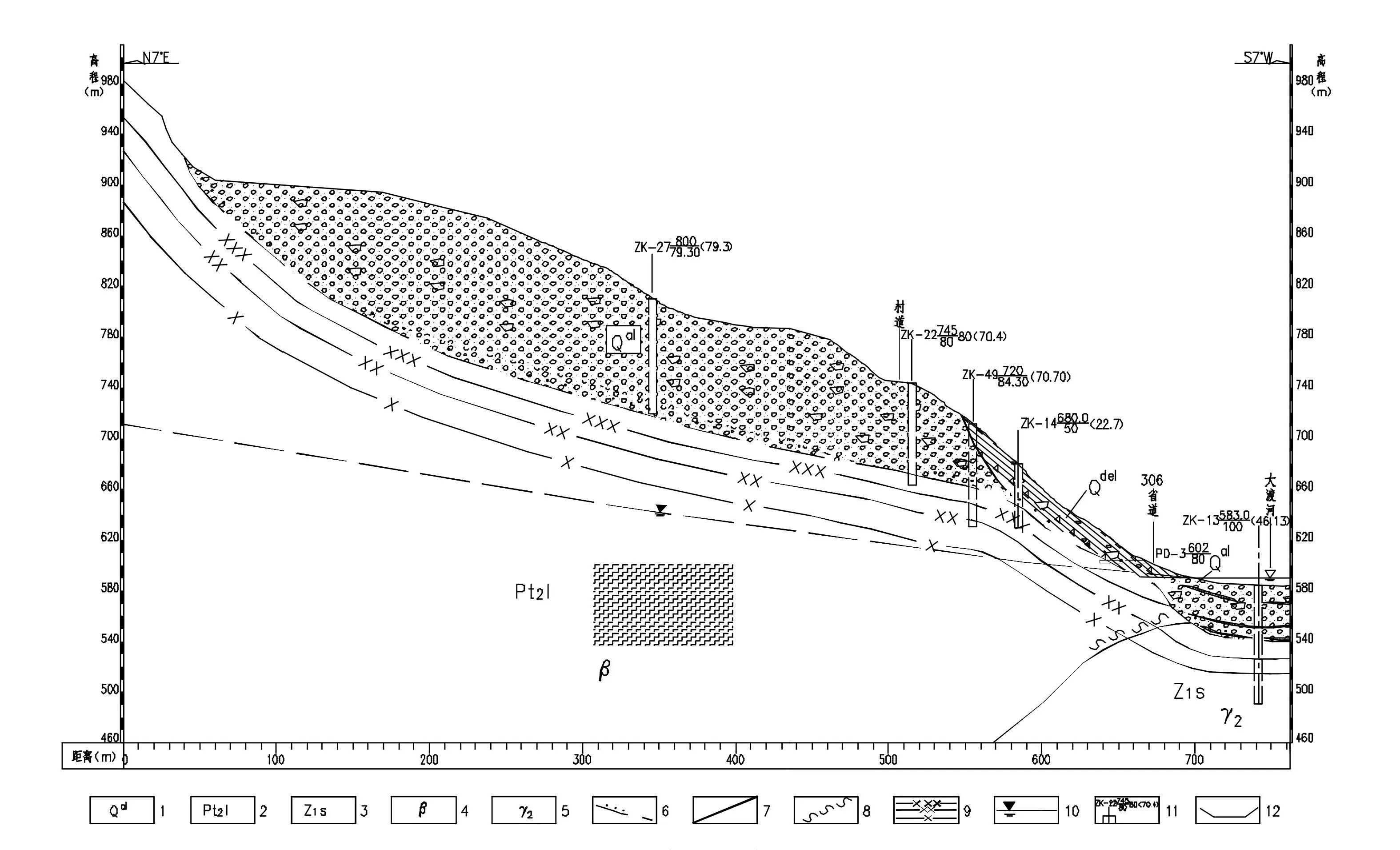

1.第四系河床砂卵石层;2.前震旦系烂包坪组;3.震旦系下统苏雄组;4.烂包坪组玄武岩;5.苏雄组花岗岩;6.覆盖层与基岩分界线;7.地层分界线;8.软弱夹层;9.强、弱、微风化下限;10.地下水位线;11.钻孔及编号。图1 1#堆积体工程地质剖面图

图2 1#堆积体示意图

经地质测绘调查得知,该堆积体形成于深厚覆盖层内部,即堆积体边界以外至900m高程区域仍被大范围的河流阶地及少量残坡积堆积物所覆盖。物质组成中,以砂卵砾石层为主体,其中砂层呈透镜状分布。在堆积体中部至前缘一带,除地形坡度略比上、下游边界外侧稍陡外,地形走向并无明显差异,而堆积体中后部在地形上与外围地形的差别则很明显,不仅地面坡度陡,在地形走向上差别也较大,并在后缘边界形成覆盖层小陡坎,且在陡坎以外的地形坡度及走向上又与周围地形特征融为一体(图1、2)。综上所述,该堆积体组成物质主要为早期河流阶地堆积物及后期残坡积物。物质组成以中粗砂、卵砾石为主,夹部分碎石、大块石及少量粉砂质粘土;砂卵砾石含量占60%以上。因此,从物质结构上看,具有结构较为松散、内部粘结力弱、坡体整体稳定性较差的特点,在此物质组成和结构基础上,由于早期河床不断下切形成临空面,在其它外部因素(如暴雨和地震)作用下,其表层土体产生了短距离蠕动后形成了如今的地形上特征明显、而滑移距离又很短的堆积体。

3堆积体稳定性分析

3.1整体稳定性评价

目前,除在后缘见到一个高2~3m的覆盖层陡壁外,坡面上未发现明显的后期变形和失稳破坏现象。经地表观察,堆积体后缘陡壁上分布的砂卵砾石层已有钙泥质半胶结迹象,说明距今已稳定了相当长的一段时期,因此可以认为,在自然条件下,坡体整体处于基本稳定状态。但由于坡体地形较陡,内部物质结构较松散,经分析后认为:整体稳定的安全富裕度不大。

(1)计算剖面岩土体物理力学参数取值。

为获得该堆积体内部岩土体的物理力学参数,在PD-2、PD-3勘探平硐中取样3组进行室内中型直剪试验和物理性质试验,其成果见表1。

表1 1#堆积体砾石土物理力学试验成果表

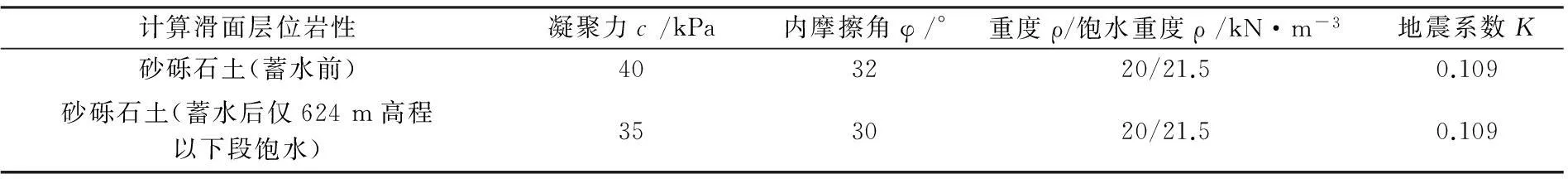

考虑到取样地点距河水边较近,覆盖层物质主要以细颗粒的砂砾石为主,试验粒径大多在10mm以下,因此,获得的物理力学参数值偏低,只能代表坡体中的局部地段。而根据地形坡度和下伏基岩面坡度均较陡的情况分析,其在经受了5·12汶川大地震的(对本区的影响烈度为Ⅵ度)波及影响后,边坡面上仍未见到新的变形拉裂等异常现象,因此,经综合分析后认为:1#堆积体综合内摩擦角应较试验值高。结合其它工程经验,笔者提出的物理力学参数建议值见表2。

(2)边坡稳定性计算及评价。

采用传递系数法并考虑坡体自重、渗透力、浮托力等荷载及各个滑块不同抗剪强度参数的影响,根据边坡可能遇到的工况拟定的计算工况为:

a.持久工况:采用基本组合设计;

b.短暂工况:正常运行期遇特大暴雨饱和,但排水通畅,不考虑动水压力,考虑的荷载主要有自重和地下水压力,容重为饱和容重;

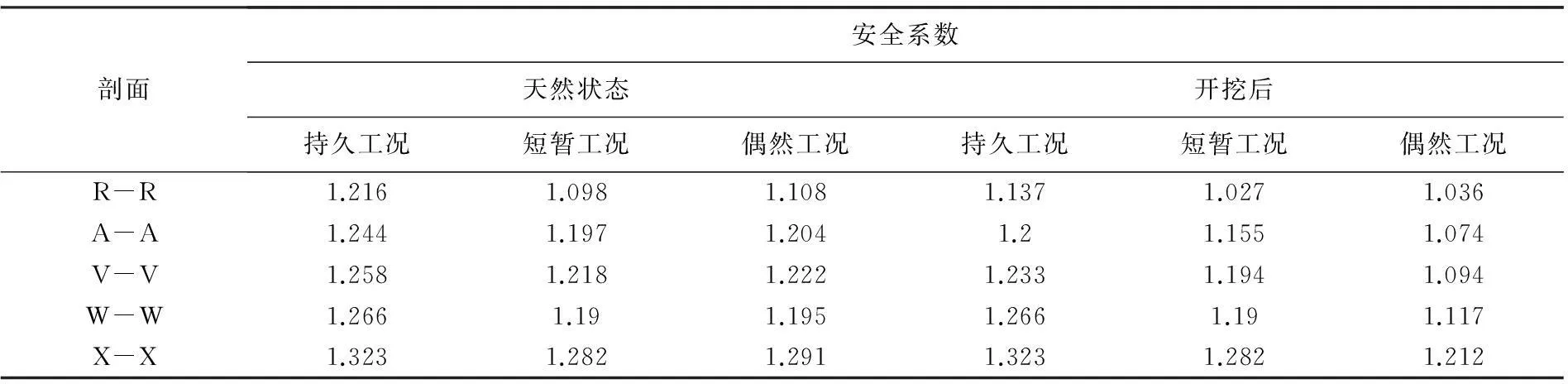

c.偶然工况:正常运行期遭遇Ⅶ度地震,采用偶然组合设计,经设计方面计算的边坡各剖面整体稳定安全系数见表3。

表2 1#堆积体稳定性计算物理力学参数建议取值表

表3 1#堆积体边坡稳定性计算成果表

由表3可知,在天然状态下,边坡各剖面基本处于稳定状态,既使在偶然工况条件下,边坡仍处于稳定状态,尤其是其已经受了“5.12”汶川地震和“4.20”芦山地震的考验(影响烈度均为Ⅵ度),但安全富裕度偏小。在边坡开挖后,其安全系数进一步降低,其中,R-R剖面在3种工况下均不能满足规范要求;加之该边坡属于近坝边坡,须进行系统的喷锚和抗滑支挡处理。

3.2局部稳定性评价

由上述可知,1#堆积体目前整体处于稳定状态,但对后缘地表形成的小陡坎进行分析得知,该坡体浅表层曾经产生过短距离滑动和变形。经调查,未见到继续加速发展的痕迹,分析认为:该堆积体表层处于稳定状态。

4治理措施研究

4.1加固处理原则

1#堆积体边坡工程治理的目标是:在电站运行期间,确保堆积体边坡稳定。为达到以上防治目标,防治工程应遵循以下原则:

(1)治理措施实施后,危岩体不发生大体积的垮塌而破坏水工建筑物并保证河道的畅通。

(2)治理措施实施后,周边电站的运行人员、交通安全能得到保证。

(3)在现有技术条件下,防治工程应做到技术成熟先进,施工简便易行,措施安全可靠,同时应便于今后的检查与维修,而且经济上合理。

4.2加固处理方案的拟定

边坡治理的常用措施主要有卸载、支挡、加固、置换、防护和排水。由于堆积体边坡上部高陡且上部有乡村及道路而不宜进行卸载开挖,因此,支挡(挡墙、抗滑桩等)显然比较适用于该堆积体边坡,故对中、下部结合尾水渠边墙、进厂公路、S306复建公路对边坡进行支挡并设置抗滑桩;预应力锚索加固等措施效果亦明显;防护和排水对影响堆积体安全的地表水入渗的影响有较大作用,能有效防止堆积体受外部作用引起的失稳。勘探表明:堆积体内部地下水低平,内部无需设置专门的排水措施。

根据1#堆积体覆盖层边坡的特点,最终决定的施工方案为:采用挡墙、抗滑桩、预应力锚索、排水及防护等工程措施进行综合治理。

4.3边坡加固处理范围的确定

根据以上计算结果,1#堆积体边坡的整体稳定基本满足要求;1#堆积体后缘覆盖层整体基本稳定,不需要进行加固;部分剖面稳定性不能够满足要求,需要进行加固。针对以上各剖面的稳定性进行了加固处理措施的布置。

4.4加固处理设计

(1)混凝土抗滑桩及挡墙。

在老S306公路平台603m高程共布置了抗滑桩2排,87根,桩深35~40m,中心间距为6m。混凝土抗滑桩布置在上部挡墙基础高程,可抵抗堆积体边坡剩余下滑力。

挡墙的设置主要考虑结合尾水渠边墙、进厂公路、S306复建公路设置。上部挡墙为进厂公路上挡墙,挡墙基础底高程为602~607m,顶高程为614~624m,挡墙高12~17m,在挡墙基础下部设置了混凝土抗滑桩,上部形成承台作为挡墙基础;下部挡墙既为尾水渠边墙,也为进厂公路下挡墙,挡墙底部开挖高程为560~582m,顶部高程为进厂公路(高程602m),挡墙高度为18~40m,尾水渠段前段挡墙基础均为基岩,下游段挡墙高度为18m,基础为覆盖层。为满足承载力要求,在挡墙底部设置了混凝土承台桩。

(2)预应力锚索锚固。

为解决边坡各剖面620m高程以上的堆积体局部稳定问题,即计算最大下滑力3 000~4 500kN,在边坡高程620m以上采用2 000kN级预应力锚索锚固,按4m×4m布置,可解决下滑力约2 600kN,共布置锚索425根。

(3)排水与保护。

边坡地下水低平,排水主要考虑对挡墙、堆积体边坡表面进行坡面排水,从而将地表渗入水尽快排出;保护措施主要为对边坡进行表面防护,防止出现浅层滑动与坍塌。

5加强处理后的堆积体边坡稳定情况

采用挡墙、抗滑桩、预应力锚索、排水及防护等工程措施进行处理后,对于从高程620~590m(大渡河边,含1#堆积体)局部滑动剪出、整体滑动的部位,挡墙、抗滑桩、预应力锚索、排水及防护等工程措施均产生了相应的抗滑作用,安全系数满足规程规范要求(图3、4)。

图3 左岸1#堆积体边坡加固处理平面图

图4 左岸1#堆积体边坡加固处理剖面图

预应力锚索及固结灌浆提高了堆积体内部参数,经处理后,上部(高程620m以上)安全系数满足要求(表4)。620m高程以上地形相对平缓,暴雨、地震等外力情况下目前均没有出现滑移迹象,土体物理力学参数相对较高。

由表4可知,计算出的稳定安全系数可以满足规程规范要求。

6边坡监测

(1)堆积体监测点的布置。

在1#堆积体上设置了4个监测断面,共布置了9个表面观测墩、9个测斜管、4个水位观测孔和17台锚索测力计,水位孔采用电测水位计观测。另外,选取了4个抗滑桩进行监测,布置了钢筋计24支,土压力计8支,渗压计4支。

(2)堆积体监测情况。

左岸1#堆积体边坡工程治理于2012年11月完工。边坡自2011年2月开始稳定监测以来,抗滑桩应力无异常变化;渗压计无渗透水压力;多点位移计实测相对位移量较小,无异常变化;在抗滑桩体内埋设的监测仪器数据正常,各监测断面锚索测力计实测预应力月变量变化较小,锚固力变化趋势平稳,未见锚固力陡升及陡降的情况。

表4 左岸1#堆积体边坡安全系数计算统计表(加固处理后)

从现有观测数据看,未出现异常突变情况,目前边坡处于稳定状态。

7结语

枕头坝一级水电站1#堆积体位于坝址区左岸下游岸坡地段,距离坝址140m,为一覆盖层内部早期蠕滑形成的堆积体,在厂房尾水渠局部开挖或坡脚洪水淘刷、遇到暴雨或地震等不利外因时可能会引起边坡局部或整体失稳。笔者通过对堆积体地质条件、堆积体成因、稳定性等进行分析,采取混凝土抗滑桩及挡墙、预应力锚索锚固、排水和保护等施工治理措施,截止到目前,根据对监测数据进行分析得知,边坡处于稳定状态,达到了治理堆积体的目的,能够防止堆积体失稳对尾水渠造成的淤堵,保证了电站长期安全运行,其所采取的治理措施可为类似堆积体稳定性分析及治理提供借鉴。

肖培伟(1980-),男,重庆人,党委书记兼副总经理,高级工程师,硕士,从事水电工程建设技术与管理工作;

雷厚斌(1983-),男,重庆市人,副处长,工程师,工程硕士,从事水电工程建设技术与管理工作.

(责任编辑:李燕辉)

收稿日期:2015-10-15

文章编号:1001-2184(2015)06-0101-06

文献标识码:B

中图分类号:TV223;TV221;TV7

作者简介: