关于“吉芬商品”之谜的几点思考

2015-01-30胡亚光胡建华

胡亚光+胡建华

摘 要:本文针对19世纪40年代,爱尔兰爆发灾荒时所引发的土豆需求与价格的同向变化关系现象入手,深入地分析了当时这一有悖于需求规律的事件难题,最终提出了吉芬商品仍然符合市场价值需求规律,并非需求定律中特例的几点理由。

关键词:吉芬商品;需求定律;市场价值

一、吉芬商品现象的提出

根据需求价值规律,由于存在边际效用递减的作用,对于任何一种商品来说,通常价格的上升会导致其市场的需求量随之减少,即价格与需求量成反比。这一理论长期以来是经济学界研究理性消费者购买行为的恒定规律。但是自19世纪40年代,英国的统计学家罗伯特·吉芬在研究1845年爱尔兰灾荒时的土豆价格与消费需求的关系时,发现土豆这种劣等品在当时的条件下价格提高,然而需求量也相应地攀升,即价格与需求量成正比。这一发现有悖于普遍接受的需求价值规律,所以业界将此现象称为“吉芬之谜”。

二、吉芬现象的经济学解释

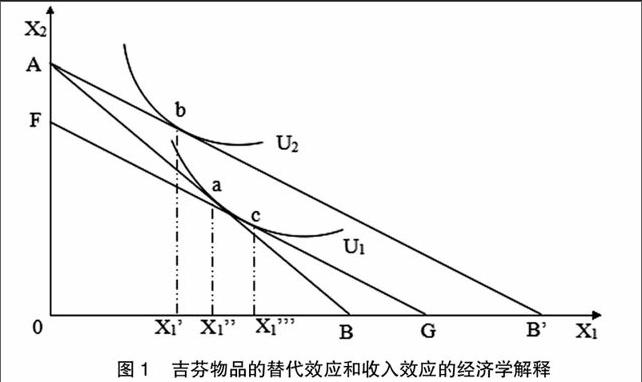

经过多年来,随着经济学界对于吉芬商品研究的深入,对其怪异现象的解释也趋向于更为统一的认识。目前主要把价格与需求的同向变化关系归咎于替代效应和收入效应的共同作用。替代效应是指在实际收入水平不变(即原有的效用水平不变)的前提下,由于商品的价格变动所引起的相对价格的变动,进而使商品的相对需求量产生改变。而收入效应是指在名义收入不变的情况下,由商品的价格变动引起实际收入水平变动,进而引起商品消费量的变动。替代效应和收入效应构成了总效应,在两者的共同作用下,引起消费者对购买行为做出不同的选择。吉芬商品价格与需求量的同向变化关系具体可见图1。横轴X1代表吉芬商品的数量,纵轴X2表示另一种商品的数量。a点为无差异曲线U1与预算线AB的切点,也是消费效用最大化的均衡点,因此理性的消费者会选择X1数量的吉芬物品。然而当其他条件不变,仅吉芬物品X1价格下降时,预算线AB将移至AB的位置,则会与新的无差异曲线U2相切于b点,形成新的效用最大化的均衡点,由此所对应的吉芬物品数量为X1。在总效应的影响下,相比之前吉芬物品的购买数量X1,消费者当前对X1商品的购买量减少了X1 X1。换句话说,吉芬商品的价格下降与其需求量的减少呈现出同方向的变化关系。这是因为在总效应中,收入效应与价格的同向变动幅度要大于替代效应与价格的反向变动幅度,所以导致最终的总效益也与价格成正比。具体借助FG补偿预算线可以看出在总价格效应中,替代效应所引发X1商品购买量的变化程度和方向。a点与c点之间所对应的X1的购买量即X1X1为替代效应的影响。较降价以前的购买量X1有所增加至X1,因此替代效应所引起商品1需求量的增加与价格的下降成反比关系。C点至b点所引起的X1需求量的变化称为收入效应,图1中表现为由X1减少至X1。因此收入效应所引起商品1需求量的减少与价格的下降成正向关系。而且收入效应X1 X1明显超过了X1 X1替代效应,最后导致总效应X1 X1与价格呈现出同向变化关系。这就是吉芬物品的需求曲线为什么总是向右上方倾斜的原因。运用此理论,西方的经济学家就可以清晰地解释1845年爱尔兰土豆价格飙涨的同时,消费者对这种低劣品的购买需求还趋之若鹜的根本原因(收入效应大于替代效应),并且认为这是实际生活中一反常态的需求定律极端特殊情况的绝佳证明。

图1 吉芬物品的替代效应和收入效应的经济学解释

三、关于吉芬之谜根本原因的不同看法

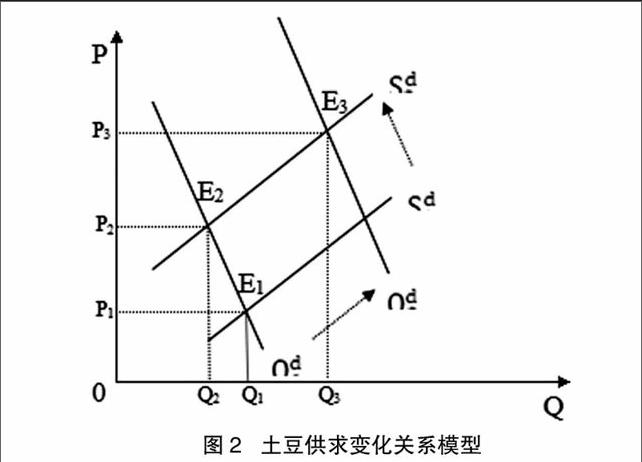

首先,由于需求与需求量的误区,导致吉芬物品的价格与需求量看似违背价格需求法则的常理,成为了特殊的低劣品。根据经济学中的需求法则的定义可以分为需求量的变动和需求的变动。需求量的变动是指在其他条件不变时,由于某商品的价格变动所引起该商品需求数量的反向变动。即需求函数Q=f(p),排除其他影响Q的变量,只取了价格P,因此价格属于需求模型中的内生变量,Q的变化范围都可以由需求模型所决定,需求曲线不发生位置移动。需求的变动是指在某商品价格不变的条件下,由于其他因素变动所引起的该商品需求数量的变动,这属于需求模型的外生变量变动,使需求曲线的位置发生移动。根据当年爱尔兰灾荒的情况资料表明,导致土豆需求量与其价格成正向变化关系的原因中既含有需求的变动也有需求量变动的影响作用。具体可见图2,土豆在当时的爱尔兰属于劣等的生活的必需品,所以需求弹性很低,表现在图中需求曲线■较为陡峭。需求曲线与供给曲线■相交于E1点,此时市场出清的价格和需求量分别为P1和Q1。但是由于当年的灾荒导致土豆这种餐桌主食的供给量骤然减少,使得供给曲线向左移动至的位置,形成新的市场均衡点E2,其市场均衡价格与均衡数量分别为P2和Q2。很明显P2大于P1,土豆价格的攀升向市场消费群体传递着相应的信号,随着灾情的持续,也无法找到其他的替代品,人们预期土豆这种劣等品的价格还会更加昂贵。在“晚买不如早买”的主观判断驱使下,因此爱尔兰人都纷纷争相购买土豆,导致土豆需求的新一轮增加。同时在实际生活中的大部分消费者并非都特别理性,在“跟风”以及“从众”等非理性行为的刺激下,又会引发供求矛盾的加剧。从图2中可看出,因为“预期”这个需求模型之外的外生变量改变了,从而使得需求曲线发生了位移至Qd2。最后又产生了新的均衡点E3以及均衡价格P3和均衡数量Q3。P3与 Q3较之前的P1和Q1都有大幅度的增加,并且价格与需求都呈现出同向变化关系。因此1845年爱尔兰所出现的“吉芬现象”并非需求规律中的特例,只是过分地关注价格与需求的关系,而忽略了消费者预期等其他外生变量的变化,从而导致需求曲线发生了位移。总而言之,当时“吉芬现象”的出现不但是由需求量的变化所造成的,而且更是由需求的变化所导致的。

图2 土豆供求变化关系模型

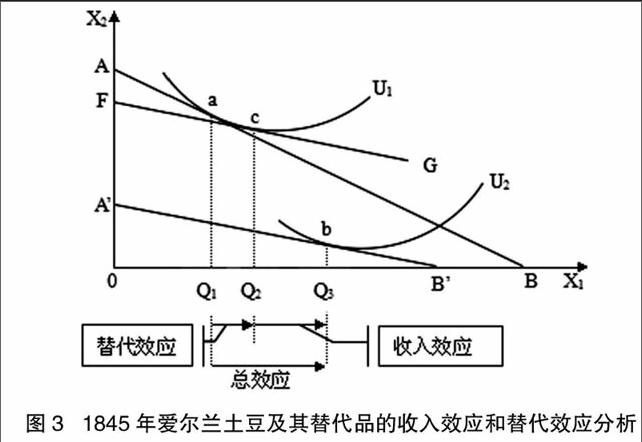

其次,在“吉芬现象”的经济学解释中,关于土豆的替代品X2价格不变的假设存在误区。在当时饱受饥荒之苦的爱尔兰,由于植物病虫害的蔓延,导致大量粮食减产,这不仅造成土豆这种劣等品价格的连连攀升,而且其他的农作物替代品也会随着供给减少而价格飙高。因此处于当时残酷的现状下,土豆的替代品价格不变的假设是无法成立的,甚至其涨价的幅度还必然会超过土豆的涨幅,由此可得出,土豆相对于其他的正常品而言,其价格反而更便宜了。通过以上分析,从而建立新的收入效应和替代效应模型。如图3所示。X1和X2分别代表土豆及其替代品的需求量,AB为预算线与效用曲线U1相切于a点,即效用最大化均衡点。这表明理性的消费者将会购买Q1数量的土豆。然而在当时的现实社会中,由于灾荒所致所有农作物的产量供给都减少了,假设需求不变,因此价格上涨。此外正常食物上涨后的价格会高于劣等食物上涨后的价格,即土豆相对其他的替代食物而言更为便宜,所以预算线将从AB移动至AB的位置,并形成新的均衡b点,理性的消费者将会增加对土豆的购买量由原来的Q1增至Q3,土豆需求量的增加部分Q1 Q3就是由于价格总效应所导致的。在总效应中,辅助预算线FG与U1的切点C所对应的X1的需求量为Q2,相比X1涨价之前的需求量Q1更多了,因此在替代效应的影响下,土豆价格的上涨与需求量的增加成正相关变化,这与此前经济学关于吉芬物品的替代效应的解释结论刚好相反。收入效应体现为土豆的需求量从Q2增加至Q3,也呈现出价格的上升与需求量的增长成同向变化关系。由此可见,因为替代品的价格都大幅提高,土豆需求量的增长是在其替代效应、收入效应和总效应都与价格成正相关的作用下形成的。

图3 1845年爱尔兰土豆及其替代品的收入效应和替代效应分析

四、结论

通过上述的分析,笔者认为1845年爱尔兰所出现的“吉芬现象”并非需求定律中的特例,通过纠正其假设的错误条件之后,土豆的需求与价格的表现仍然符合市场供求关系。

参考文献:

[1]高鸿业,西方经济学第五版微观.2011(6).

[2]郑大川.对“吉芬商品”的重新解释及实证分析[J].华东经济管理,2007(3).

作者简介:胡亚光,江西旅游商贸职业学院副教授,研究方向为旅游市场营销、旅游市场经济;胡建华,江西旅游商贸职业学院教授,研究方向为旅游管理