与工业生产对决

2015-01-29Jika

Jika

在竞争激烈的日本建筑界,重要项目都要通过竞图争夺,建筑师常常狭路相逢,而筱原一男常是失败的一方。

有人说筱原饱受同代建筑师排挤,也有人说这是他高度克制的结果。从历史大背景来看,筱原走的现代主义道路,面对以丹下健三为精神领袖的“新陈代谢派”,如同小清新遭遇野兽派,脆弱无力。筱原和新陈代谢派的后继弟子矶崎新更是一辈子的“对手”。

直到2010年第13届威尼斯建筑双年展,类似于终身成就奖的“纪念金狮奖”授予了筱原。对于很多中国建筑师来讲,这可能才是认识筱原的起点。

2010年之后,中国开始了筱原热,在长三角和珠三角地区尤为火热。2013年,华南理工、同济、东南和日本东工大四校联合,共同推动筱原一男展,《筱原一男作品集》也很快有了中译本。

如今,筱原和矶崎新之争,故事情节有了新的发展。筱原去世的当年,矶崎新感慨:他失去了一名可贵的对手。逝去的筱原在今天几乎被捧上神坛,而依然在世的矶崎新则饱受争议,评论界大多认为他所秉持的后现代历史观后劲不足,上世纪80年代之后已鲜有创新,有重复自己的嫌疑。

二战之后的日本有一种否定历史的风潮,现代主义运动在1950年代被日本社会全面接受。像丹下健三这样的建筑师顺应了社会内在转型需求,对外界体现出一种迎向未来的国家形象,所以“新陈代谢派”很容易获得社会认可。而此时的筱原,不论是主动还是被动独自沉溺于小住宅设计之中,与社会保持着一定的距离。筱原认为,他存在意义应该还有另外一条获取途径,或许依靠像住宅这样从社会中脱离出来的个体空间才有可能被呈现出来。“要与工业生产对决的住宅”表达了他的这种态度。

筱原是一个具有高度自省特质的人,对于这一类建筑师,最好的评论者只能是他自己。他很清醒地思考自己的创作语言,并将之逻辑化,进而影响到他的将来走向。老年时,他将自己的创作生涯界定为了四个样式。第一样式以传统为主题,1954年完成的“久我山之家”是筱原第一个作品,这其中除了来自日本传统建筑的影响之外,还包含了筱原的老师清家清的影响,以及当时欧洲建筑所带来的建筑潮流。

以此为起点,他开始发掘日本传统空间与现代主义的相似性,他称之为“以否定为媒介的肯定”,所针对的就是当时日本全面否定传统的风潮。1966年的“白之家”是这一阶段最为有名的作品。正是从这个设计开始,他对抽象空间的追求大大增强。

1960年代末,筱原结束了与日本传统的长期对话,从此开始相对的“无机空间”,“未完之家”就是走向立方体无机性的转折点。此后,筱原通过9个住宅设计完成了对于立方体的横穿,也迈向了更加抽象的境地。也是从这一阶段开始,筱原开始将“人”纳入其作品的思考之中,“这种着实存在的关系才是作品的主角。”

筱原的第三样式开始于“谷川之家”,作品摆脱了抽象的立方体,重返木构坡屋顶形式,却又不同于第一样式的早期阶断。第一次,建筑所在的场地环境进入了筱原的创作视野。起居室直接与户外相连,成为一个扩大的戏剧性场景。1976年的“上原之家”则是这一阶段非常成熟的作品,他将更为现实主义、更深层的表现方法运用于该建筑中,把“野蛮”发挥到了极致。

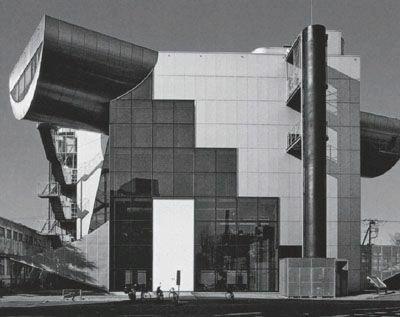

进入到1980年代,筱原渐渐有了一些非住宅类的项目,他的“东京工业大学百年纪念馆”获得了广泛认可,而他也进入到自己设计的第四个样式阶段。1985年他设计的“House in Yokohama”应对了东京杂乱无章的城市环境,用铝板构成一个复杂的几何形态,这是他设计东工大纪念馆的前奏。东工大是他毕生学习、工作,直至退休的地方。他设计了一个飘浮于大学校园内,闪着金属光泽的机器。作为意象概念的圆柱体和作为功能空间的立方体硬接,碰撞出一种类似于外太空飞船的冷峻气质。设计东工大纪念馆的过程中,他第一次把他的“都市概念”具体地表现出来。他认为东京具备了混乱的、无秩序的美,在看来杂乱无章的城市状况下,无数的碎片在飘动,却形成高层次的有序性。这种都市观直接影响到后来的塚本由晴等人。

日本的近现代建筑发展史经历了经典的从自弃到重构自我:全盘西化、强行嫁接,再回归传统,几乎所有建筑师的自身发展都参与到了这一过程。但筱原对于日本建筑的独特意味却体现在了对这一地心引力的脱离。

今天的日本建筑师已不再追求单向的精神性传达,他们把人作为一个要素考虑进来,从某种程度上改变了精神性的唯一定义。这也许是筱原的追随者们在帮他完成第五样式。

迟来的盛会

筱原一男,日本建筑师,长期执教于日本东京工业大学,生于1925年,卒于2006年。他的建筑作品大多是私人小住宅,直到晚年才有一些大型公共建筑的机会。2014年“筱原一男回顾展”在上海当代艺术博物馆被作为重要的开年大展,日本重要建筑师悉数出席,开幕式成为中国建筑界为数不多的一次集体盛会。

东京工业大学百年纪念厅。

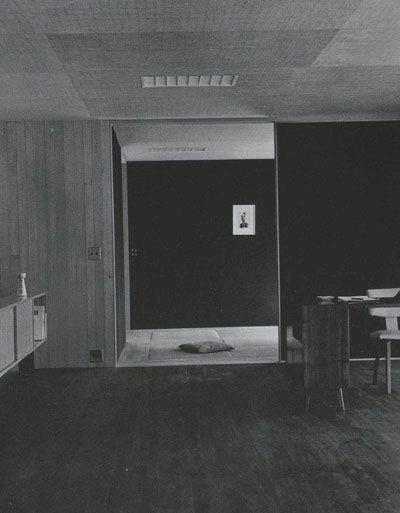

熊本市Kita警察局,内部。

久我山住宅。

高压线下的住宅。endprint