散落在新疆民间的珍宝《菩萨绣像传》

2015-01-28朱纪臻

朱纪臻

《菩萨绣像传》属于大乘佛教在新疆吐鲁番、哈密地区的传播记录。绣像中的菩萨已生活化、世俗化,使我们看到更亲切、朴素……

民族的艺术,就是世界的瑰宝,新疆人来传承。

从《弥勒会见记》谈起

在中国,大肚弥勒佛是受人喜爱的佛。他“肚大能容,容天下不平之事;笑口常开,笑世间可笑之人”。

《人民日报海外版》曾经介绍,这部回鹘文《弥勒会见记》是一位名叫依塔思·依干的都督为了自己死后能够见到弥勒佛成道而请人抄写的。根据此书的跋语得知,《弥勒会见记》最早是由圣月菩萨大师从印度语译为吐火罗语,再由智护法师译为回鹘语。其具体抄写时间学术界有不同说法,从8世纪中到11世纪,意见不一。据已故中国学者耿世民研究,此书由3个抄经人写于公元1067年。

耿世民是中央民族大学的教授,是国际知名的突厥学家和维吾尔学家,他是研究哈密回鹘文《弥勒会见记》的第一人。1961年,他从新疆维吾尔自治区博物馆借到哈密回鹘文《弥勒会见记》就开始研究这个写本。1961年—1962年,他用了一年时间完成了全部写本的拉丁字母撰写和部分翻译工作,并且在国内外学术刊物上发表了多篇关于哈密回鹘文《弥勒会见记》的论文,有专著《回鹘文哈密本〈弥勒会见记〉研究》。

我国著名学者季羡林认为,尽管在回鹘文写本的题跋中已说明这部文献最早译自印度语,但没有说明是指梵语还是其他印度语。此外,从内容看,《弥勒会见记》基本上属于小乘佛教,但不论是梵文佛经还是汉文大藏经中都不见其所本的踪影,因此它的来源仍是一个谜。

《弥勒会见记》是我国现存最早的剧本,这个剧本已将语言文学发展为舞台表演艺术:剧本的题材虽然取自于佛教传说中的弥勒生平,但将神圣的佛典生活化、世俗化,则表明新疆古代的佛教徒将理想的光焰引领到了现实生活中。将文学作品戏剧化,是新疆居民对祖国文学艺术宝库的杰出贡献。

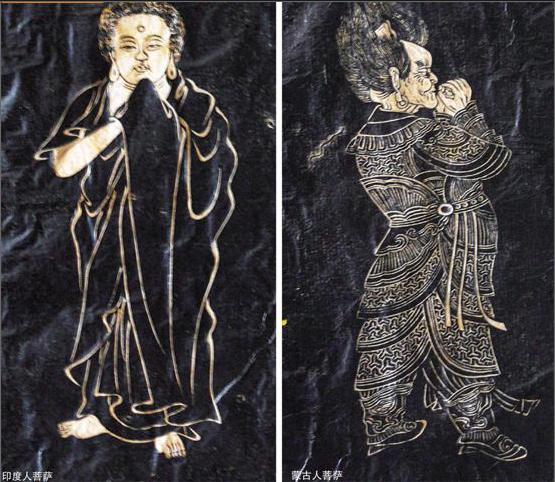

《菩萨绣像传》绘本是不为人知的新疆又一珍宝,国家有关文物专家研究认为,从内容看,《菩萨绣像传》绘本属于大乘佛教在新疆吐鲁番、哈密地区的传播记录。绣像中的菩萨已生活化、世俗化,使我们看到得更亲切、朴素。我们都知道,龟兹是新疆古代小乘学派的主要居留地,故而形成了龟兹绘画风格的石窟礼佛。高昌是大乘佛教学派的中心,追求“菩萨行”的礼佛境界,通过解救众生来解救自己。所以,在古代新疆的大乘佛教绘画艺术中表现菩萨形象的画面就十分突出。高昌故城出土的一幅具有回鹘风格的菩萨绘画,表现出中原女性的装扮特点。不论是梵文佛经还是汉文大悲经都从新疆传播到中原,佛传西域,一路向东。我们通过丝绸之路千佛洞壁画、石窟雕塑发现,不论是大乘还是小乘,最明显的是菩萨男性变女性化的变迁,东西绘画艺术的融合。因为绣像画卷中有道教人物、也有阿拉伯服饰的人物等。这进一步说明新疆是世界文明的交汇地,也是不同宗教生长的中心土壤。

发现到鉴宝活动

《菩萨绣像传》发现收藏与研究是我当时刚从事传媒工作、参加吐鲁番地区鄯善县宣传部主办的《寻访楼兰人后裔》活动,受主办方邀请到楼兰人曾经迁徙故地白杨河寻访,从当地维吾尔族老大爷家传获悉。因为,老大爷不懂汉语认为是“美术书”,说是家传的画书,我当时看到残破的菩萨绣像纸绘,联想到壁画类或许《介子画谱》这样的书籍,那时认为是有关新疆美术类的书,并不足为奇。

一个星期后,我找到老大爷和翻译,做通了老大爷工作而获得收藏。通过比对,菩萨绣像的文字解说是佛教的《大悲咒》经文,更为惊诧的是佛经图像里为何有其他宗教的人物服饰,怀着好奇,查阅新疆文献,没有发现有价值的线索,于是又请教有关专家解读,但是也没有让我信服的答案,只好搁置起来,直到新疆维吾尔自治区博物馆的研究员张晖不经意地说,这个绘本好比新疆地区民间流传的《弥勒会见记》一样。至此,我才找到研究方向。

2013年5月初,《菩萨绣像传》绘本在乌鲁木齐晚报举办的鉴宝活动中,被央视《鉴宝》栏目的三位专家李宗扬、宋海洋、尚永红鉴定,专家看后都十分惊讶,残破的绘本里有道家和阿拉伯菩萨,是难得的藏品,好好保存。专家鉴定为明末清初的绘本,但是绘本包含了许多不解文化之谜,建议请教研究新疆美术史的专家来解读。

西域画派的探索

从《菩萨绣像传》研究发现,生活在新疆的不仅有俄罗斯人、印度人、伊朗人、罗马人、英格兰人等,还有新疆世居的主体民族,到后来的日本人、韩国人认祖归宗等,因为画师来自当地的匠人,不是科班出身,当时认识世界是有局限性的。由于画师文化知识局限,对宗教的理解不经意地在绣像中勾勒出了那个时代新疆的真实元素,给我们今天的新疆留下了一笔宝贵的财富。汉语在古代也是流行语,如同现在的英语。画卷中尤其突出汉文化道教的印痕、阿拉伯圣人的修炼,还有景教、摩尼教、天主教等人物服饰,说明新疆是个包容多种文化、多种宗教的地方。当时,各民族和谐相处,信仰自由,政治、经济开放,共同守护着新疆这块热土。这些人物与丝绸之路上遗留的千佛洞壁画有异曲同工之妙,表现为自然纯朴的写实时代记录。

仅仅就我国古代美术作品发展谈起,在《千佛洞》壁画试图寻找到多种艺术样式间的默契和规律,具有一定抽象性。这也是美学的特质。譬如:我国一千年的传统“水”“墨”,为何是“水”,为何是“墨”?与欧洲的“油”“彩”有何差别?“水”使“墨”散开,“油”使“彩”凝聚,因此中国水墨美学的极致是八大山人,西方却是凡·高,八大山人的悲伤里仍然空明灵透,凡·高的痛苦里浓烈纠结。再譬如,欧洲的艺术史中“建筑”是重要的核心,中国美术的核心却是“书法”。

我从苏东坡的《寒食帖》,黄公望的《富春山居图》观摩;并不关心结论,而是希望有一个思考的起点,思考民族美学的传承与异变。 再看《菩萨绣像传》的绘画艺术,它们都民间宗教世俗化的表现手法。

后来,有专家说绣像很像和田尉迟乙僧画派传承,豁然开朗,认为西域美术壁画源远流长,像一条大河,有独特的脉络领域,能够与欧洲美术媲美。

不同文化的印痕

长期以来,国内艺术学、历史学甚至考古学界对尉迟乙僧的研究,迄今未能取得新的进展。今天,《菩萨绣像传》绘本里,我们看到了新疆民间又一瑰宝,一些专家学者看了之后纷纷赞叹不已。说它是尉迟画派的继承,由此我们研究认为《菩萨绣像传》是尉迟派弟子传人所绘。第一,绘画者一直生活在新疆,所绘的绣像基本都是当地人的神化;第二,绘画者没有到过长安进修,对国学一知半解、没有融会贯通的修养,但是我们肯定他勤奋好学;第三,他是一个虔诚的佛教徒,绣像还有汉语注解,经专家研究确定是《大悲咒》经文;第四,绣像第三十六幅没有人物,奇怪的是像一幅《清明上河图》,不过我们进一步研究得出结论是天下雄关嘉峪关;第五,绣像共50幅,有修行的印度人、俄罗斯人、蒙古人、吐蕃人、回鹘人、韩国人、传统居民等构成明清新疆恢弘画卷。第六,是尉迟画派的继承传人所绘,非汉族所绘。

此外,对于尉迟乙僧身份的考证以及其绘画作品在初唐画坛的市场价位和其画风的传承,至今缺乏专门的研究。

无独有偶,上个世纪30年代,一代大师张大千在敦煌临摹壁画时,也曾从商人口中得知白杨河佛寺村有一位老人有家传一本画书,派人去打探,结果没有找到,遗憾而回。研究张大千大师的新疆师范大学美术系教授夏冠洲看了唏嘘不止。

西域壁画有一种灿烂与华美。西域是汉文化长河里的一个假期、一次露营和户外探险。人不会永远露营,最后还是要回来安分地去遵循农业伦理。为什么我们喜欢西域?因为当一个人蓦然回首,发现这一年中最美的那几天当属去露营和度假的日子,西域壁画就是一次短暂的游走。

西域虽然有多种文明并生共存,因为文化的开阔和自由,吐鲁番石窟《明王菩萨》《经变图》现藏德国柏林;吉木萨尔西大寺《王者出巡图》等壁画融入了汉风丹青与胡风石刻相混杂,匠人不再是活在伦理中的人,而是活在自然中的人。

现代出土的文物里,我们时常会看到阿拉伯人形象,所以我们在《菩萨绣像传》里看到的不同文化的印痕,也就不足为奇。endprint