基于多时序遥感数据的中山站附近地区海冰监测及雪龙船航迹特点分析

2015-01-27朱敬敬周春霞艾松涛刘帅斌王泽民

朱敬敬 周春霞 艾松涛 刘帅斌 王泽民

(1武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北武汉430079;2极地测绘科学国家测绘局重点实验室,湖北武汉430079)

0 引言

全球环境与气候变化是当今举世瞩目的重要课题,这其中又尤以气候变暖带来的冰雪融化抬升海平面给地球带来的影响最大,也最受研究者关注。南极地区是全球地-气系统的主要冷源之一,是全球冷热平衡的重要组成部分,是极区冷源的关键地区[1]。极地海冰是全球气候系统的一个重要组成部分,具有独特的物理特性及较大的季节和年际变化。

国际上对南极海冰变化的最早研究始于20世纪70年代中期,以Budd等[2]为代表,并于1991年发表了1973—1990年南极地区年平均海冰变化的相关成果。2003年美国冰雪数据中心发布了基于被动微波传感器AMSR-E数据的分辨率为6.25 km的全球海冰密集度产品,直观地表示出了两极及其他地区的海冰分布情况[3]。同年美国NASA利用归一化雪被指数发布了基于MODIS数据的分辨率为1 km的全球海冰产品[4]。中国自1985年首次建立科学考察站长城站开始,陆续建立了中山站、昆仑站及泰山站,至今已连续开展了30次南极科学考察,对于南极及其海冰的研究不断深入,也取得了不少研究性成果。解思梅等[5]利用海冰格点资料、微波辐射资料以及极区的卫星和常规观测资料,对南极海冰的长期变化进行了研究。卞林根等[6]对南极海冰的整体变化特征进行了分析和研究,得到了南极海冰分布的一些时间和空间特征。唐述林等[7]认为极地海冰研究的关键问题应该是冰雪的季节变化、长期变化的趋势问题以及极地海冰范围的整体变化趋势等。张辛等[8]利用南极中山站普里兹湾附近海域2000—2002年三年间的光学海冰产品监测该地区海冰的季节性变化。郑少军等[9]利用2003—2008年间的海冰密集度数据研究普里兹湾的海冰变化的空间分布特征,并结合地形与环流对海冰的分布特征进行了分析。邬晓东[10]利用ICESat卫星激光测高数据并结合海冰密集度分析罗斯海地区海冰体积的空间分布和变化。

中山站是中国南极科学考察的重要站点,是南极内陆科学考察的起点和重要补给站。研究中山站及其附近地区的海冰特点,对于中国的极地科学考察具有重要意义。本文基于MODIS原始数据反演海冰分布,根据海冰分布结果对中山站附近地区海冰的季节性和长时间序列的分布特点进行分析和研究;结合2007—2012年雪龙船的航迹路线,重点分析该地区海冰分布与雪龙船航迹之间的关系。

1 实验数据

1.1 MODIS数据

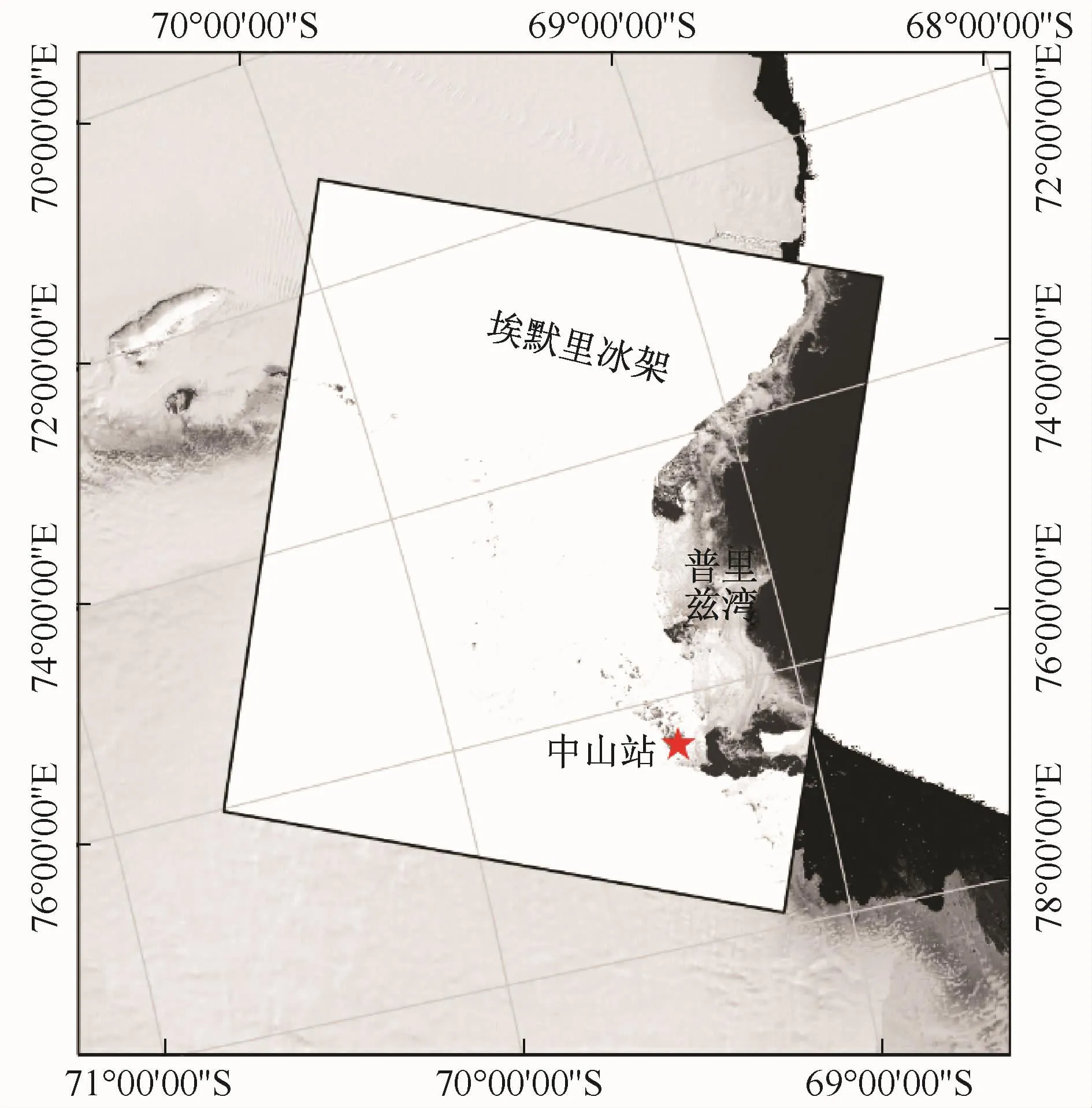

中等分辨率成像光谱仪(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,MODIS)搭载在由美国航空航天局发射的Terra和Aqua两颗极轨卫星上,MODIS传感器能够每两天获取地球上任意位置的地面光学数据[6-7]。MODIS传感器共有36个波段,分别分布在0.4—14.5μm的波长范围之内,能够生成250、500和1 000 m三种空间分辨率的数据[8]。针对MODIS L1B数据,其提供了对应的地理坐标数据MOD03,能够对L1B数据进行地理几何校正[9]。根据海冰与其他地物的反射特性差异,可利用监督分类的方法提取出海冰像元,并对中山站及附近地区多年来的海冰分布进行监测,进而分析海冰变化的相关规律。本文的研究区域为图1中2009年12月24日Landsat影像所表示的区域,其地理范围为69°56′38″S—69°10′46″S,71°17′55″E—77°48′45″E,底图为全南极Landsat影像镶嵌图。雪龙船到达中山站地区的时间一般在夏季,且多为11月底或12月上中旬。为了便于结合雪龙船航迹进行分析,同时考虑到MODIS影像会受到南极地区上空大量云的影响,因此本实验中MODIS原始数据选自2000—2014年每年的8月至次年的3月,每月26日至次月5日约10天内的中山站地区无云的光学影像来分析当月海冰分布情况。为更好分析中山站地区海冰面积最小的时间范围,在每年2月分别补充了6—15日和16—25日无云的两景MODIS数据进行海冰面积统计。

图1 研究区域示意图Fig.1.The sketch map of study area

1.2 Landsat数据

Landsat是美国NASA的陆地资源系列卫星,本文使用Landsat-7搭载的ETM+传感器获取的数据,多光谱分辨率为30 m,全色分辨率达到15 m[10]。根据历年雪龙船在中山站附近的航迹和停靠位置,并结合高分辨率的Landsat数据来分析,为极地科学考察船的航行提供重要参考。

由于南极地区Landsat影像数据有限,同时也受到云的影响,不能保证获得雪龙船到达中山站地区同一天的Landsat数据,因而选择了2007—2012年雪龙船到达中山站地区时同期质量最好的Landsat影像作为航迹数据叠加底图。

1.3 雪龙船航迹数据

雪龙号是中国目前唯一的一艘极地科学考察破冰船,肩负着运送极地科考队员和物资的重任,每年极昼开始前夕会航行到中山站附近海域,进行卸货和人员运送的工作[11]。中国南极考察雪龙船实时航迹图,记载了雪龙号科考船到达中山站地区附近时,在不同时刻下船的地理坐标、航向、航速、风向、风速等信息[12]。其中航迹数据完整记录了雪龙号科考船的航行路线及其对应航迹点的经纬度坐标,每个航迹点数据之间的时间间隔为20—30 min。有时因出现特殊情况,部分航迹点之间的间隔时间会较长。

雪龙号科考船的航迹数据是从中国南北极考察队雪龙号破冰船实时动态监测网“雪龙在线”[13]下载得到。本文所用的2007—2012年“雪龙号”科学考察船到达中山站地区前后的航迹数据时间范围为每年的11月底至12月底。

2 数据处理

2.1 海冰面积提取

首先利用ModisSwath软件对MODIS数据进行几何处理,得到带地理坐标的影像数据。根据给定的研究区域范围进行数据裁剪,得到2000—2014年相同地理范围的MODIS数据。对裁剪后的影像利用ERDAS软件进行带训练样本的监督分类。由于实验区内覆盖南极大陆的冰雪与海冰在MODIS光学影像中的反射特征是一致的,对预处理后的光学影像进行监督分类时,将海冰与覆盖南极大陆的冰雪视为一个整体地物类别进行处理,统计影像中冰雪的像元数。利用陆地掩膜产品获取实验区的陆地像元数,经计算得到每幅影像的海冰像元数。

海冰面积S的计算式为[14]:

其中P为海冰像元的总数,R为单个海冰像元的面积。像元面积由影像分辨率决定,实验数据选取的是1 km分辨率的数据,因而计算海冰面积即为计算实验区内的海冰像元数。根据上述公式,则可计算出中山站附近地区相应影像中的海冰面积。海冰面积提取流程如图2所示。

图2 海冰面积提取流程图Fig.2.The flow chart of calculating the area of sea ice

2.2 Landsat影像与雪龙船航迹叠加处理

由于2003年Landsat-7机载扫描校正器故障,导致此后获取的影像出现了数据条带,因而需要对Landsat影像进行去条带处理[15]。为更加清晰地显示雪龙号科考船在中山站地区的航迹与对应时间的海冰分布状况,对影像进行裁剪处理。将处理后的航迹数据与同时期经条带修复后的Landsat影像一起导入ArcGIS软件进行叠加显示和分析。

3 结果分析

3.1 海冰面积变化分析

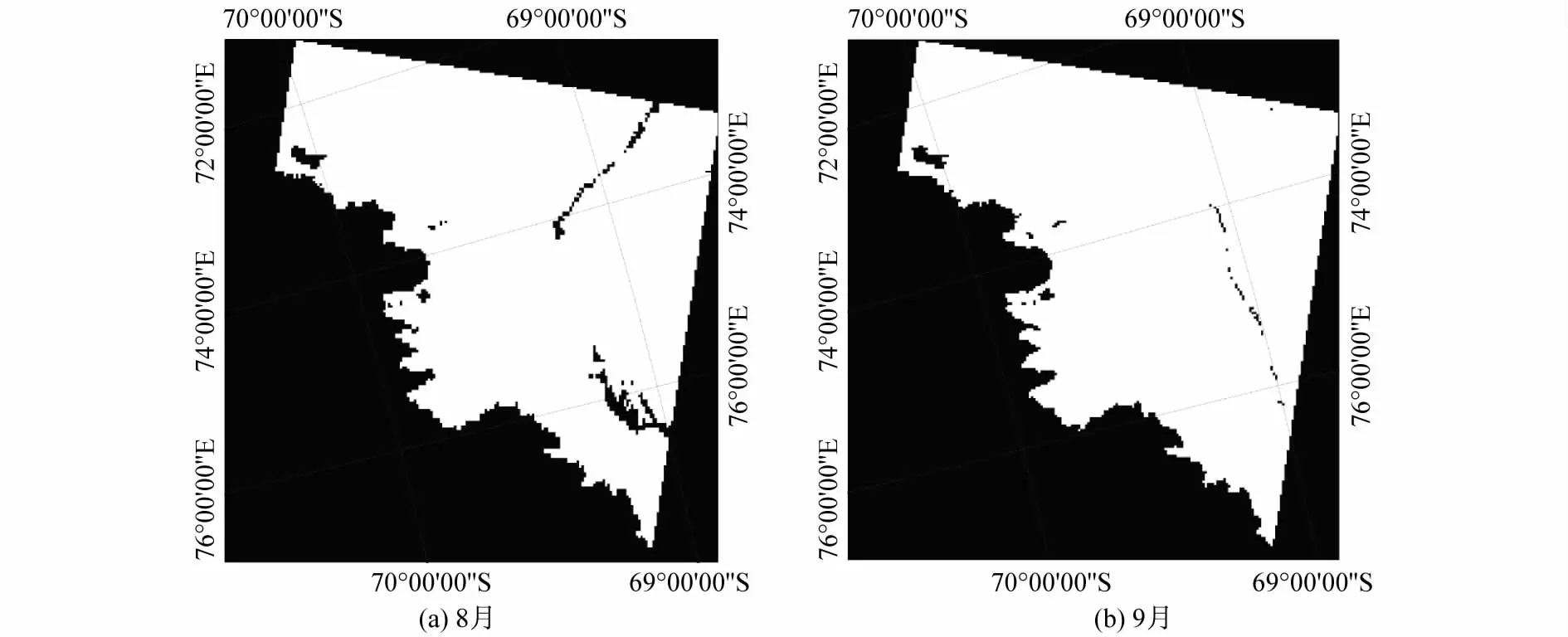

根据2000—2014年间每年8月至次年3月间的MODIS数据,获取不同时间实验区的冰雪分类结果,结合陆地掩膜计算海冰面积。图3为实验区2002年8月至2003年3月海冰提取的结果示例,图中白色为海冰像元,黑色为非海冰像元。

图3 2002年8月至2003年3月实验区海冰分布图Fig.3.Sea ice distribution of experimental area from August2002 to March 2003

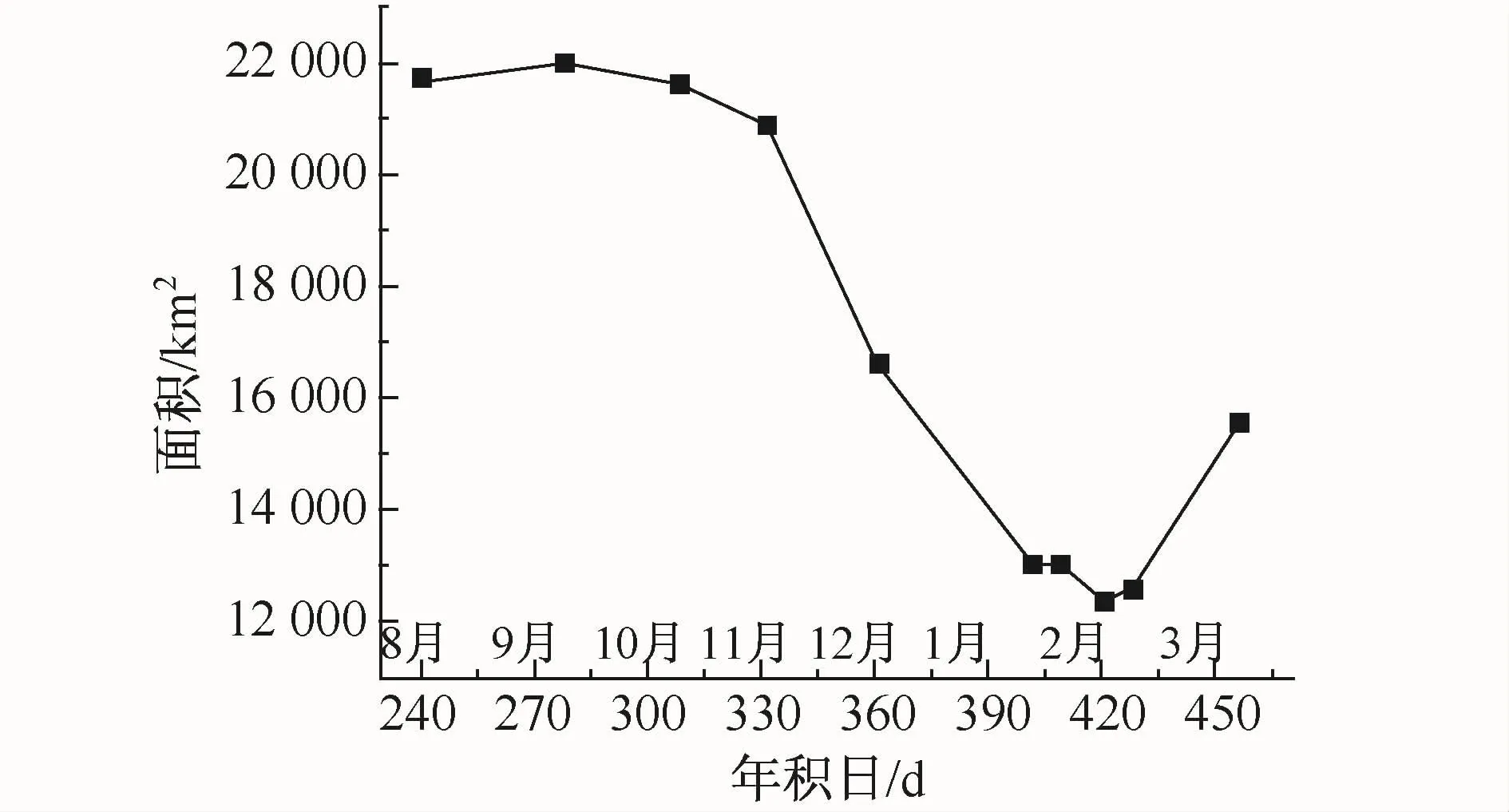

统计影像中的海冰像元数,计算得到实验区2002年8月至2003年3月的海冰面积。为更准确地分析海冰面积变化趋势,用年积日表示数据获取的时间,年积日从当年1月1日开始计算,至次年4月6日止。2002年8月至2003年3月实验区海冰面积变化趋势如图4所示。

图4 2002年8月至2003年3月实验区海冰面积变化Fig.4.The variation of sea ice area from August2002 to March 2003

分析图4可以得到2002年8月至2003年3月海冰面积的变化规律:海冰面积从8月增加到9月底10月初左右,达到最大值;然后在10、11月逐渐减小,11月底至1月底实验区的海冰面积迅速减小,在2月中下旬实验区的海冰面积减小到最小值;3月海冰面积又重新迅速扩大,4月初海冰面积增加到15 563 km2。

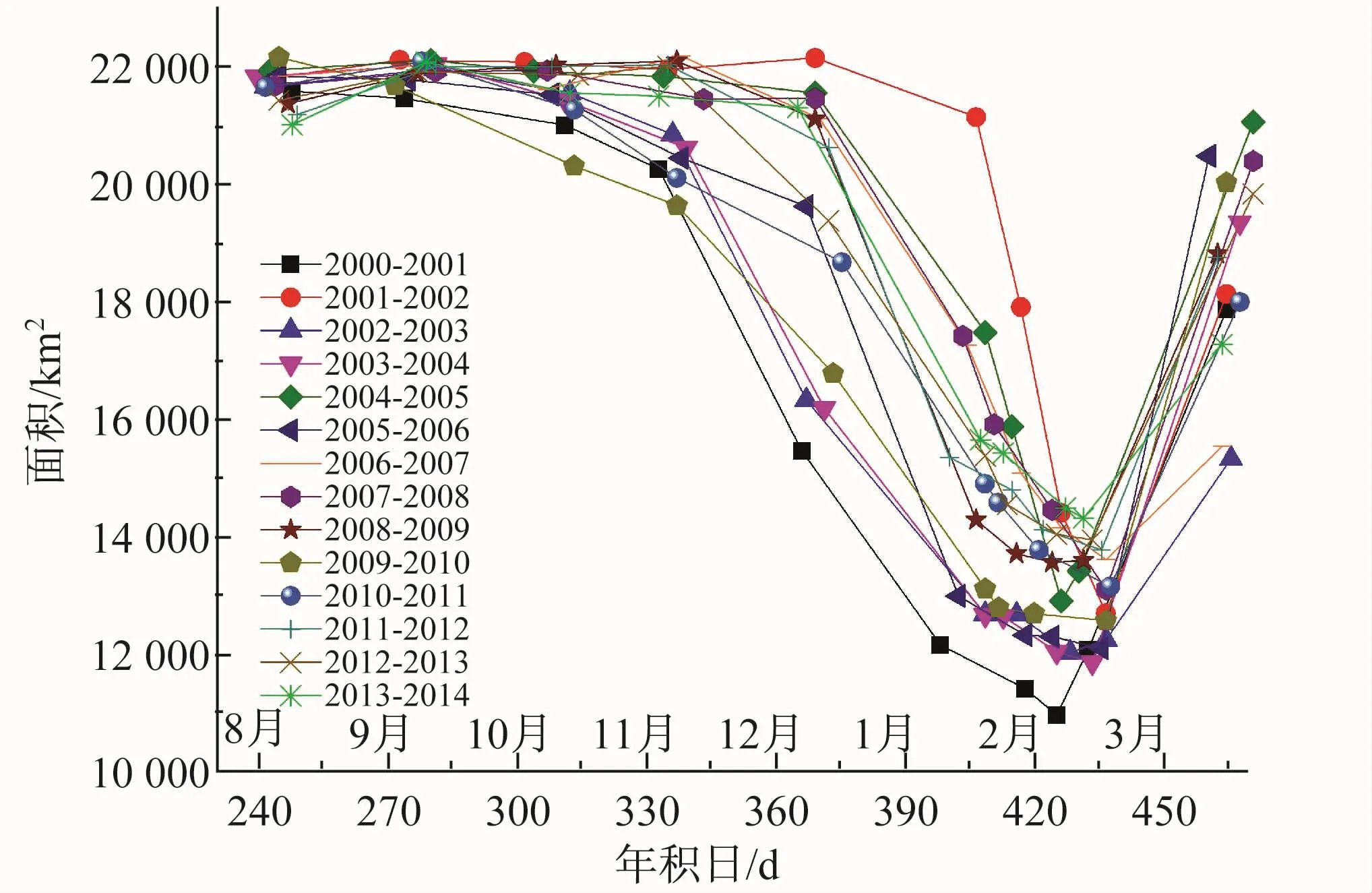

计算2000—2014年所有年份内每年8月至次年3月的冰雪分类结果,统计每月对应的海冰面积。根据数据获取的年积日时间,得到2000—2014年间8月至3月实验区的海冰面积变化趋势(图5)。循先缓慢减少,后急剧减小到最小值,然后再迅速增加的变化趋势。

图5 2000—2014年间8月至次年3月实验区海冰面积变化图Fig.5.The variation of sea ice area from August to March during 2000—2014

(2)大多数年份,该地区年海冰面积在9月底达到最大值,在2月中下旬达到最小值,与文献[8-9]的研究结论是一致的。

(3)该地区不同年份海冰开始融化的时间存在差异,但海冰面积达到最小值的大致时间保持一致,少数年份海冰面积开始急剧减小的时间也会有所不同。

(4)9月底至次年2月底,海冰面积减小最大的是2000—2001年,海冰面积减小最小的是2013—2014年;2月底至3月底,海冰面积增长最快的是2005年,海冰面积增长最慢的是2006年。

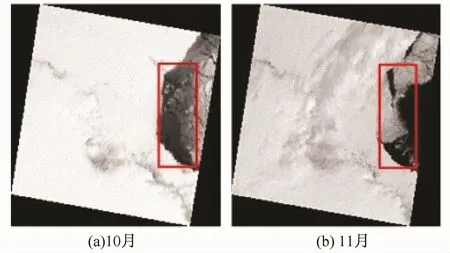

(5)2009年10月中山站附近地区的海冰消融较快,对比图6中2009年11月底与10月底的影像,靠近中山站地区的部分海域11月出现了10月没有的海冰聚集,同时其他海域没有明显的海冰生长迹象。另外11月实验区外围海域漂浮海冰面积较10月有较大减小,因而可认为11月底部分未消融的外围海冰漂移到实验区,反映在曲线上则该地区11月的海冰面积减小速度减缓。

(6)2001年9—12月的海冰面积没有明显的减小,直到2002年1月底2月初海冰面积才迅速减小,较其他年份有明显的延迟,结合文献[8]中2000—2002年中山站附近的温度变化图,2000年10月至2001年3月的极大值温度出现在1月上旬,而2001年10月至2002年3月中山站地区的极大值温度出现在1月下旬,且前者11月与12月的同期温度均高于后者,可见气候的差异导致了海冰融化的延迟。

根据图5,分析不同年份实验区的海冰面积减少和增加的时间及趋势特征,进而得出实验区海冰的年际和季节性变化规律。

(1)不同年份实验区每年8月底至次年3月底间的海冰面积变化规律整体上是一致的,基本都遵

图6 中山站地区2009年10月与11月MODIS影像Fig.6.MODIS images of Zhongshan Station in October and November 2009

3.2 雪龙船航迹

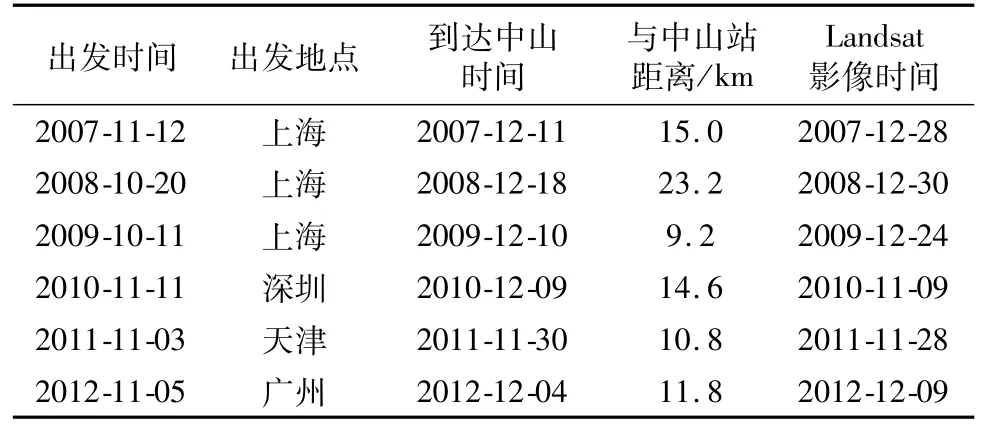

雪龙船到达中山站时主要先开展冰上卸货且航迹没有明显变化,根据航迹数据和资料可以分析雪龙船到达中山站附近的时间和地点[20-22]。表1统计了2007—2012年历次雪龙船出发时间、出发地点、到达中山站地区的时间和距中山站的距离以及对应叠加的Landsat影像获取时间。由于云的影响,选取雪龙船到达中山站地区时同期质量最好的Landsat影像作为底图进行叠加显示,其中2011年和2012年Landsat影像的获取时间与当年雪龙船到达中山站地区的时间分别只相隔2天和5天。2007—2010年,影像获取时间和雪龙船到达时间相隔较长,但也具有较好的参考价值。

表1 2007—2012年雪龙船到达中山站地区相关信息及Landsat影像时间Table 1.Related information about icebreaker Xuelong arriving at Zhongshan Station and time of the Landsat images from 2007 to 2012

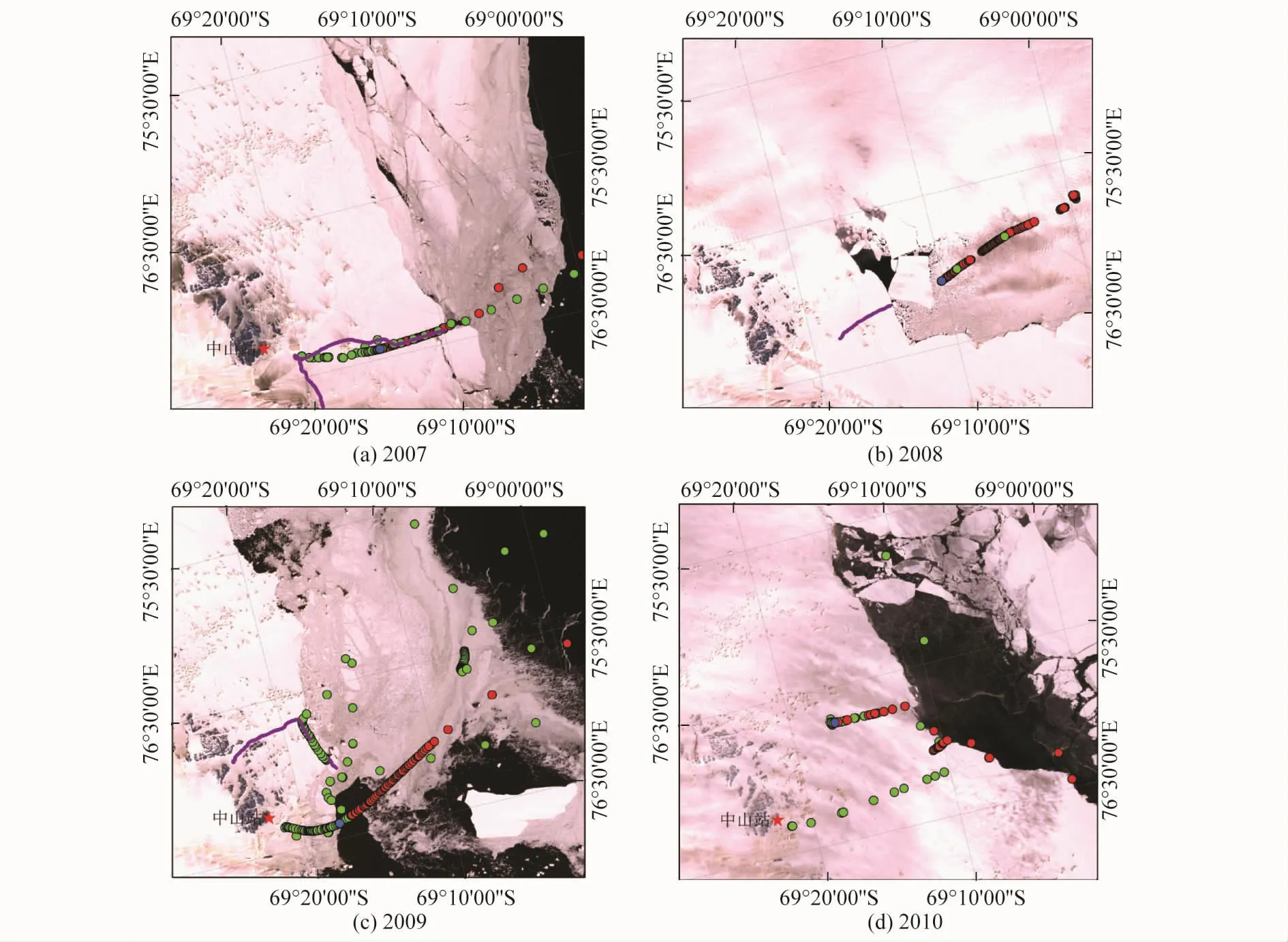

将2007—2012年雪龙船到达中山站地区前后的航迹数据与同时期Landsat影像进行叠加显示(图7)。其中蓝色圆点为雪龙船到达中山地区时的卸货作业区,红色圆点为到达前的航迹,绿色圆点为此时间之后的航迹。

结合现场考察资料可知,雪龙船到达中山地区后开始卸货,随后根据海冰消融情况、考察和后勤需求,决定是否向中山站方向继续航行。图7中雪龙船的航迹则非常直观地显示了航行方向。在图7(a)、(b)、(c)、(e)和(f)中,可以清晰看到俄罗斯破冰船的破冰航道(见图中紫色的曲线)。2007年,俄罗斯破冰船先沿着雪龙船的航迹前进,随后折向西南,继续破冰前进。2009、2011和2012年,俄罗斯破冰船破冰航道显示了其直接航行到明珠半岛的印度巴拉提站。由于数据限制,2010年雪龙船到达中山站地区的时间与叠加的Landsat影像时间相差

图7 Landsat影像与航迹数据叠加图Fig.7.Track data of the icebreaker Xuelong overlying Landsat images

了一个月左右。2010年雪龙船到达距中山站14.6 km的位置后开展卸货工作,随后改向沿着俄罗斯破冰船的破冰航道航行,在距离中山站2 km的地方进行卸油[16]。2011年雪龙船利用延伸到明珠半岛的冰间航道(图8)航行,由于冰情复杂途中折返到距中山站约10.8 km处开展卸货[17]。2012年雪龙船同样利用延伸到明珠半岛的冰间航道(图8)到达距中山站约11.8 km处开展卸货[18]。

图8 冰间航道与雪龙船航迹示意图Fig.8.The sketch map of ice channel and track of icebreaker Xuelong

根据图5、图7和表1,结合中山站地区11月底至12月初多年的海冰的变化特点,进一步分析2007—2012年雪龙船在中山站附近地区的航迹。

(1)雪龙船到达中山站地区的时间主要是11月下旬和12月上、中旬,根据中山站地区海冰面积的季节变化规律,此时海冰已经开始融化,但雪龙船进入中山站地区的路线上仍然有大量海冰,在随后的1月和2月,部分海冰继续消融。

(2)不同年份雪龙船到达中山站地区的路线并不完全一致。受海冰厚度、海底地形[19]以及考察现场情况等因素的影响,雪龙船会调整航线,不同年份雪龙船到达中山站的航行方向和航迹存在一定差异,如2011年、2012年,雪龙船根据实际情况沿着已有冰间航道靠近中山站进行冰上卸货。

(3)同样受中山站附近地区海冰的厚度等因素的影响,不同年份雪龙船到达中山站地区的卸货作业区不尽相同。2007—2012年,雪龙船最初卸货作业区距中山站从远到近分别是2008、2007、2010、2012、2011和2009年。图5中也显示这6年中2009年海冰消融最早,且消融面积最大。

4 结论

MODIS数据视场幅宽较大,能每两天连续提供地球上任何地方的可见光数据,1 km分辨率的光学数据能够用于中山站地区晴空下的冰雪分类。由于中山站地区地物的单一性,监督分类能够有效地将冰雪与其他地物进行区分。利用1 km分辨率的MODIS数据进行监督分类后对中山站附近地区的海冰面积变化进行分析是可行的。雪龙船航迹数据能够真实地反应雪龙船的航行路线,Landsat影像直观地体现了雪龙船到达时中山站地区的海冰分布和冰间航道等情况,结合两者可以有效解释不同年份雪龙船卸货作业区的位置差异,以及卸货作业区与中山站的距离差异。

本文利用MODIS 1 km分辨率可见光数据,得到中山站附近地区2000—2014年间海冰面积的季节变化规律和年际变化规律:中山站及其附近地区每年8月至次年3月的海冰面积在9月底达到最大值,然后逐渐减小,到2月中下旬达到最小值后,3月底迅速增加;不同年份的海冰面积变化规律整体一致,但由于气候等因素的影响会导致海冰面积变化在部分时间段存在差异。本文比较了不同年份海冰面积变化的特点,和前人对中山站附近地区的海冰研究结果一致,并提供了更长时间序列的研究结果。此外,根据中山站地区11月底至12月海冰面积的变化特点,并结合雪龙船航迹数据和Landsat影像数据分析可知:雪龙船到达中山站地区的时间为该地区海冰融化的初期,雪龙船靠近中山站的路线以及卸货作业区与中山站的距离等航行特点与中山站地区的海冰分布密切相关。

由于南极地区气候条件的影响,高质量的光学数据有限,只对中山站附近地区近15年的海冰分布进行了探讨,今后需引入更多光学和微波数据进行深入分析。对于雪龙船在冰区的航迹特点,今后将结合航迹上海冰厚度和海冰密集度等因素进一步深入探讨。

1 马丽娟,陆龙骅,卞林根.南极海冰的时空变化特征.极地研究,2004,16(1):29—37.

2 Budd W F.Antarctic sea ice variation from satellite sensing in relation to climate.Journal of Glaciology,1975,15(73):417—427.

3 Spreen G,Kaleschke L,Heygster G.Sea ice remote sensing using AMSR-E 89 GHz channels.Journal of Geophysical Research:Oceans(1978—2012),2008,113(C2):C02S03.

4 Riggs G A,HallD K,Salomonson V V.MODISSea Ice Products User Guide to collection 5.Addendum to MOD29P1N section 2007,2006.

5 解思梅,魏立新,郝春江,等.南极海冰和陆架冰的变化特征.海洋学报,2003,25(3):32—46.

6 卞林根,林学椿.近30年南极海冰的变化特征.极地研究,2005,17(4):233—244.

7 唐述林,秦大河,任贾文,等.极地海冰的研究及其在气候变化中的作用.冰川冻土,2006,28(1):91—100.

8 张辛,鄂栋臣.MODIS海冰数据监测中山站附近海冰的季节性变化.极地研究,2008,20(4):346—354.

9 郑少军,史久新.南极普里兹湾邻近海域海冰生消发展特征分析.中国海洋大学学报,2011,41(7-8):9—16.

10 邬晓东.南极罗斯海海冰厚度和面积变化研究.青岛:中国海洋大学硕士学位论文,2012.

11 NASA.MODISWeb:About Modis.http://modis.gsfc.nasa.gov/about/.

12 黄家洁,万幼川,刘良明.MODIS的特性及其应用.地理空间信息,2003,1(4):20—23.

13 韩素芹,黎贞发,孙治贵.EOS/MODIS卫星对渤海海冰的观测研究.气象科学,2005,25(6):624—628.

14 NASA.MODISWeb:MOD 03-Geolocation Data Set.http://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/dataproducts.php?MOD_NUMBER=03.

15 Noordvandieberg Internet Development.Landsat general overview.http://www.landsat.co.za/index.htm.

16 逯松荣.“雪龙”号极地考察船.海洋世界,1995,1:24.

17 郝晓光,朱建刚,薛怀平,等.中国第21次南极考察雪龙船实时航迹图.极地研究,2005,17(2):134—138.

18 艾松涛,鄂栋臣,朱建钢,等.雪龙在线网络信息平台的研发与展望.极地研究,2011,23(1):56—61.

19 史培军,范一大,哈斯,等.利用AVHRR和MODIS数据测算海冰资源量—以渤海海冰资源测算为例.自然资源学报,2002,17(2):138—143.

20 USGSNewsroom.USGSOffers New Landsat7 Gap-Filled Product.http://www.usgs.gov/newsroom/article_pf.asp?ID=410.

21 中国第27次南极科学考察队.风雪同行南极追影——中国第27次南极科学考察队摄影纪实.科技日报,201104:100—106.

22 中国第28次南极科学考察队.雪域腾龙冰原遨游——中国第28次南极科学考察摄影纪实.科技日报,201204:93—95.

23 中国第29次南极科学考察队.中国第29次南极科学考察摄影纪实——瞬间与永恒.科技日报,201304:85—92.

24 冯守珍,迟万清,薛佐.南极中山锚地与普里兹湾顶地形地貌特征.极地研究,2007,19(2):79—86.