抗氧剂在二苄基甲苯中的热稳定性和抗氧化性能的研究

2015-01-27李鹏孔令杰张东恒魏朝良孙成杰

李鹏+孔令杰+张东恒+魏朝良+孙成杰

摘要:采用热重(TG)、压力差示扫描量热法(PDSC)、旋转氧弹实验(RPVOT)以及有机热载体的热氧化安定性实验等方法,考察了二苄基甲苯基础油以及不同类型抗氧剂在二苄基甲苯基础油中的热稳定性和抗氧化性能。结果表明,萘胺型抗氧剂赋予二苄基甲苯基础油以更好的热稳定性和抗氧化性能。通过加入不同类型的抗氧剂都能够使二苄基甲苯基础油通过有机热载体热氧化安定性的实验,满足产品的使用要求。

关键词:二苄基甲苯;抗氧剂;有机热载体;氧化安定性

中图分类号:TE624.82文献标识码:A

0引言

氧化安定性是润滑油一项重要的特性,润滑油在使用过程中不可避免要与金属接触,受光、热和氧的作用而产生氧化,从而导致润滑性能下降,减少机械设备的使用寿命,因此无论是发动机润滑油还是工业润滑油(汽轮机油、压缩机油、导热油等)都对其油品的抗氧化性能提出了很高的要求[1]。

添加抗氧剂是提高油品高温氧化安定性的有效方法。目前润滑油的抗氧剂主要分为酚类抗氧剂、胺类抗氧剂、有机铜抗氧剂、有机硫抗氧剂和有机磷抗氧剂等,抗氧剂的作用机理及彼此之间的协同作用得到了广泛而深入的研究[2-5]。

有机热载体,又称导热油,是一种在石油化工领域具有广泛用途的工业用润滑油[6-7]。抗氧剂是有机热载体产品中的主要添加剂之一,它是影响抗氧化性能和产品成本的重要因素,选择合适的抗氧剂对提高有机热载体产品的品质是十分重要的。

二苄基甲苯是一种高热稳定性的合成型有机热载体,具有沸点高、黏度较低等特点,可以在350 ℃及以下的温度使用[8]。二苄基甲苯在闭式系统惰性气氛中使用,其氧化安定性是由油品本身的性质决定的。但是在换油和油品补加的过程中,与空气接触是不可避免的,会发生油品的氧化变质,因此研究二苄基甲苯的抗氧化性能,以及选择合适的抗氧剂来提高油品的抗氧化性能就显得尤为重要。目前以二苄基甲苯为基础油研究其氧化安定性能的文献报道较少。

本文以实验室合成的二苄基甲苯为基础油,通过热重、加压差示扫描量热法、旋转氧弹和GB 23971-2009有机热载体热氧化安定性标准测试方法等手段,考察了其氧化安定性能,并且通过加入各种不同类型的抗氧剂,以求满足有机热载体产品的指标要求,为产品的进一步应用提供一些基础数据。

1实验部分

1.1样品制备

1.2实验分析手段

TG实验是在美国TA公司的Discovery热重分析仪上进行的。热重实验条件:以20 ℃/min的升温速率从室温到480 ℃,N2气氛下进行,N2流速25 mL/min。

PDSC实验条件:氧化诱导期,静态法,氧气压力2.45 MPa,温度180 ℃,试验油样3 mg。 氧化起始温度,静态法,氧气压力1 MPa,从100 ℃升温到350 ℃,升温速率10 ℃/min。

RPVOT实验按照ASTM D-2272标准方法在Tannas公司的旋转氧弹仪上进行。实验过程是将试样、蒸馏水和铜丝催化剂线圈放到一个带盖的玻璃器皿中,然后放到氧弹的腔体中,氧弹在室温下冲入90 psi压力的氧气,氧弹与水平面成30°角,以100 r/min的速度轴向旋转,当达到规定的压力降时,停止实验。比较实验完成的时间来评价油品的抗氧化性能。

有机热载体热氧化安定性的实验参照GB 23971-2009的附录C进行。油品在钢棒催化剂的存在下,在175 ℃温度下加热至少72 h,通过对试验前后油品的沉渣质量测定、样品的酸值增加和黏度增长从而评定油品的热氧化安定性。

2结果与讨论

2.1TG实验

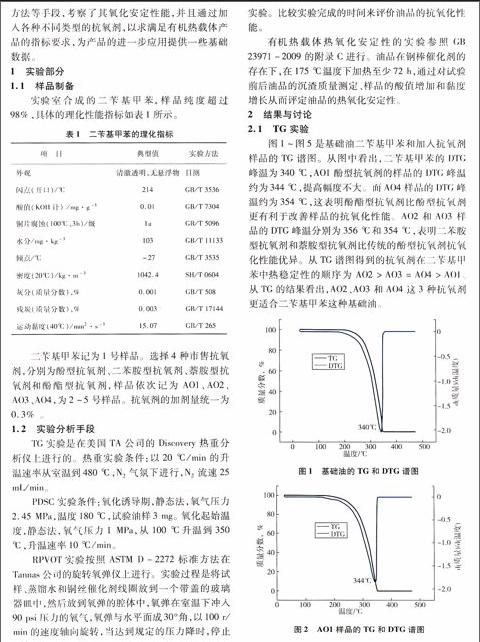

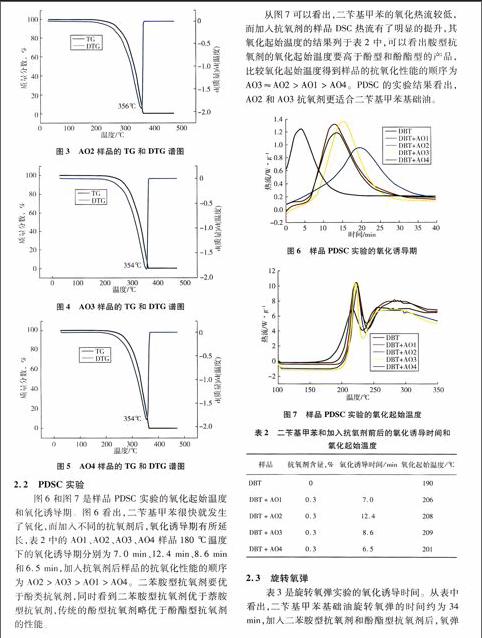

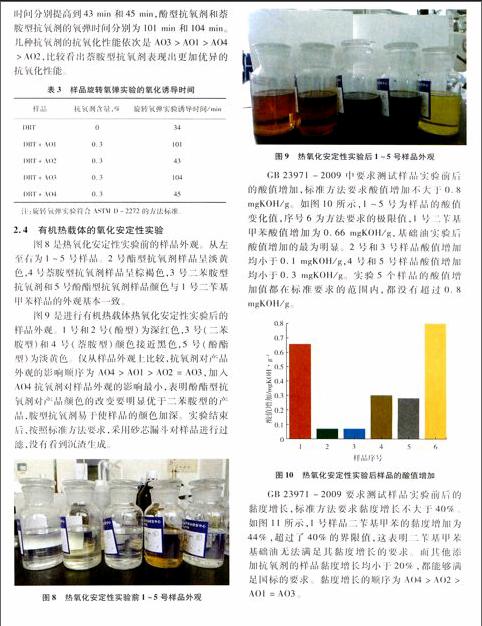

图1~图5是基础油二苄基甲苯和加入抗氧剂样品的TG谱图。从图中看出,二苄基甲苯的DTG峰温为340 ℃,AO1酚型抗氧剂的样品的DTG峰温约为344 ℃,提高幅度不大。而AO4样品的DTG峰温约为354 ℃,这表明酚酯型抗氧剂比酚型抗氧剂更有利于改善样品的抗氧化性能。AO2和AO3 样品的DTG峰温分别为356 ℃和354 ℃,表明二苯胺型抗氧剂和萘胺型抗氧剂比传统的酚型抗氧剂抗氧化性能优异。从TG谱图得到的抗氧剂在二苄基甲苯中热稳定性的顺序为AO2>AO3=AO4>AO1。从TG的结果看出,AO2、AO3和AO4这3种抗氧剂更适合二苄基甲苯这种基础油。

3结论

(1)二苄基甲苯为基础油,加入不同类型的抗氧剂比较发现,萘胺型抗氧剂在热稳定性和抗氧化性能方面在此基础油中表现出更加优异的性能。

(2)二苄基甲苯基础油无法通过GB 23971-2009中热氧化安定性实验,加入0.3%的抗氧剂可以通过此实验,基于加入抗氧剂样品在热稳定性和抗氧化性能的性能表现,萘胺型抗氧剂更适合二苄基甲苯导热油,可以作为其油品配方中的主添加剂使用。

参考文献:

[1] 黄文轩. 润滑剂添加剂应用指南[M]. 2003:96-102.[2] 王丽娟,刘维民.润滑油抗氧剂的作用机理[J]. 润滑油,1998,13(1):55-58.

[3] 姚俊兵,Gaston Aguilar,Steven G Donnelly,等.润滑油抗氧剂协同作用研究[J]. 润滑油,2009,24(4):38-44.

[4] 姚俊兵.无灰型硫代氨基甲酸酯润滑添加剂的应用[J]. 润滑油,2005,20(6):41-44.

[5] 王玉新,续景,徐红芳,等.酚类抗氧剂在润滑脂中的热稳定性及抗氧化性应用研究[J]. 润滑油,2011,26(1):31-34.

[6] 梁红.GB 23971-2009《有机热载体》国家标准解读[J]. 石油商技, 2010(3):66-72.

[7] 郭玉,金洪光,牛远方,等.国内外导热油的研究进展[J]. 河北化工,2008, 31(6):17-19.

[8] 陈声宗,陈欣,陈蕊,等.苄基甲苯导热油的合成研究[J]. 湖南大学学报, 1996,23(6):50-53.收稿日期:2013-10-09。

作者简介:李鹏,工程师,2011年毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专业,现从事润滑油及添加剂的研发工作,已在国内外期刊上发表多篇论文。E-mail: lipeng_rhy@petrochina.com.cn