欧盟峰会:浮华祭年,一目成空

2015-01-20储殷

储殷

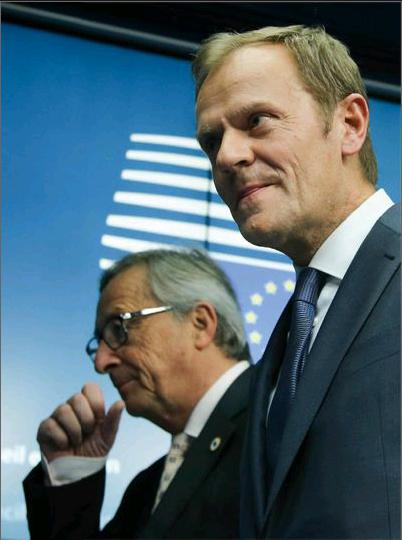

对于欧盟而言,已经过去的2014年是内忧外患的一年,一方面内部经济增长乏力,萧条与停滞的阴霾还将在很长的时间内笼罩欧洲,另一方面,乌克兰危机持续发酵,欧盟与俄罗斯的对抗不断升级。2014年12月18日的欧盟布鲁塞尔峰会是欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克上任后举行的首次峰会,本应格外引人关注,但结果却多少给人意兴阑珊、草草收场的感觉。这次峰会出人意料地只开了一天,就于深夜提前结束。坦率地说,此次峰会所展现的只是欧盟面对危机的坚定态度,而对于如何解决危机仍然缺乏头绪。在很多时候,态度坚定未必有利于人们在迷雾中寻找出路,甚至会让人们在错误的道路上越走越远。

继续展现强硬,以拖待变

尽管本次峰会依然坚持了对俄绝不让步的立场,但这也同时意味着,在乌克兰问题上欧盟仍然没有找到与俄彼此妥协的空间。这种态度虽然有利于让普京感觉到欧洲的强硬,却更可能让乌克兰危机尤其是乌东地区局势进一步恶化。这个泥潭,对于俄罗斯来说,意味着长期的制裁及由此带来的经济衰退;对于欧盟来说,意味着看不到尽头的对乌克兰的“输血”,以及在乌东地区长期的军事消耗。值得注意的是,尽管欧盟各国都担忧俄罗斯“肢解”乌克兰的行为会引起一系列连锁反应(效仿),从而最终瓦解欧洲和平秩序的基石,但是在所谓的一个声音之下,各国的意见仍然充满着分歧。

长久以来,在对俄看法上,以波兰、波罗的海三国为代表的新欧洲国家与以法国、意大利为代表的地中海集团就存在着深刻的分歧。在历史上,俄罗斯对波兰、波罗的海等国家进行过多次的侵略与占领,并制造过卡廷惨案、维尔纽斯事件等。新欧洲国家一直视俄罗斯为自身独立的最大威胁,而地中海集团的法、意等国与俄罗斯既没有历史上的恩怨,也没有现实中的利益冲突,它们更关注的是与自身利益密切相关的北非乱局。在法国看来,“伊斯兰国”等极端势力进入利比亚比俄罗斯“吞并”克里米亚更加令人不安。在有关乌克兰问题的国际会议上,一些法国学者甚至认为乌克兰本就是俄罗斯的势力范围,欧盟完全可以接受与俄罗斯在乌克兰东西分治。这样的看法自然遭到新欧洲国家学者的严厉批评,他们甚至直言不讳地表示,果真如此,将是德国与俄国瓜分波兰的历史重演。

由于乌克兰危机发生以来,俄罗斯与西方之间存在着各种误判。欧美的误判在于,明斯克协议的签订让它们低估了俄罗斯的硬度。它们没有料到,俄罗斯可以接受亚努科维奇以明斯克协议的方式和平下台,却绝不接受西方以街头运动的方式将乌克兰拉进欧洲。俄罗斯的误判则在于,克里米亚的顺利“回归”,让普京政权过高估计了欧洲的软弱。俄罗斯没有料到,欧洲虽然对于俄罗斯“吞并”克里米亚无可奈何,但是对于俄罗斯在乌东地区的进一步动作却反应强烈。正是由于乌克兰危机的实质是双方误判带来的矛盾升级,因此欧俄双方在解决危机过程中缺乏清晰的战略设计,基本上都是对赌式地走一步看一步。欧洲理事会主席图斯克在此次峰会结束后举行的新闻发布会上说:“如果我们没有一个针对俄罗斯的恰当的、一贯的、统一的欧洲战略,我们也将无法找到一个解决乌克兰问题的长期方案。”这种情绪多策略少的态势在此次峰会上表现得尤为明显。到目前为止,欧盟并不清楚自己究竟想要在与俄罗斯的博弈中实现什么样的战略目标。虽然更加严厉的经济制裁让俄罗斯陷入了严重的危机,但是大多数欧盟的专家都承认这种制裁并不足以让俄罗斯交出克里米亚。因为对于依赖民族主义生存的普京政权而言,交出克里米亚会带来比经济制裁更为严重的灾难性后果。然而在这一前提下,欧盟又不知道如何与俄罗斯达成妥协以解决乌克兰危机。所以此次峰会拿出的唯一办法就是继续展现强硬,以拖待变。当然,欧盟必须维持住乌克兰现政府,至少让它能够支撑过这个冬天。

在经济上有态度无策略

在经济上,与乌克兰问题一样,此次峰会也是有态度无策略。欧洲经济虽然有所好转,但是距离复兴仍然路途漫长。据欧盟近期发布的秋季经济预测数据,2014年欧盟28国和欧元区的国内生产总值增长率分别为1.3% 和0.8%,仍在低位徘徊。最新数据还显示,欧元区10月的失业率维持在11.5%,希腊和西班牙的失业率比这还要高出一倍。

在此次峰会上,德国仍然坚持着反对量化宽松政策的强硬立场。对德国来说,将欧洲的货币政策与法国、意大利、希腊等国家失败的财政政策进行捆绑,以自身的通货膨胀换取这些拒绝改革的邻国的经济发展,是绝对不可以接受的。在德国看来,欧洲经济萧条的原因是系统性的问题,提振欧洲经济的关键在于优化经济结构而非简单地刺激需求;如果意大利、法国等国家不进行深刻的经济改革,那么量化宽松政策将制造扭曲的需求,它除了累积经济机制不合理的风险之外,只能让那些拒绝改革的保守派获得好处,而这恰恰和德国推行改革的意愿相冲突。说到底,欧盟毕竟不是一个国家,它更难以承受由于地区发展不平衡而带来的牺牲。在经济形势、安全形势较好的时候,欧盟自然是你好、我好、大家好的其乐融融的大家庭,但是一旦整体形势不佳的时候,要某一方做出顾全大局的牺牲就非常困难。凭什么每天工作六小时的德国人要和每天工作四小时的法国人、每天混工作的意大利人、每天基本上不工作的希腊人分享财富呢?凭什么德国就要接受法国、意大利政府变相多印钞票来降低自己的实际购买力呢?在一个国家内部,也许还可以用全国一盘棋的大战略来进行统筹,但是在平等的主权国家之间,这种牺牲就非常难以实现。

坦率而言,无论是乌克兰危机还是围绕量化宽松政策的争论,欧盟今天面临的困境在本质上都是欧洲一体化的困境。欧盟毕竟是一支舰队,而不是一艘大船,因此很难产生如同民族国家一样的内部凝聚力。当一个民族国家与外敌对峙的时候,无论是与外敌接壤的区域还是与外敌相隔遥远的省份,它们都会分享同样的安全诉求。但是法国、意大利就很难与波兰、立陶宛等国感同身受,因为俄罗斯对它们的威胁实实在在没有对波兰的威胁大。经济上的问题也同样如此。对于德国来说,经济形势整体看好,金融危机甚至让相对健康的德国经济显得更加强势,而对于法国、意大利来说,这种经济上的停滞甚至已经部分伤害到了民族自尊心。欧盟此次峰会所面临的问题,不管是政治的还是经济的,其实都指向一个根本性的问题,那就是欧洲的界限在哪里。以法德为核心的欧洲在冷战结束后一直处于连续的扩张之中。在这一过程中,民主人权观念成为欧洲共同的意识形态,统一的市场让各国共享繁荣,北约的保护则为欧洲和平提供了的保障。在苏联解体后,这种“民主+市场+北约”的三合一整合方式,逐步让欧洲从一个地理概念落实为一个政治概念,但其界限问题却一直为乐观的欧洲主义者所忽视。

2014年,欧洲更为具体而深刻地感受到了这些界限带。乌克兰的民主实践成为了一场撕裂国家的灾难;北约在重新崛起的俄罗斯面前,正在东欧尤其是波罗的海国家一带面临空前的压力;而在经济方面,无论是围绕量化宽松政策还是关于卢森堡税制违规的争吵,都表明了大欧洲下的小算盘正在悄然兴起。乐观的大欧洲梦想正在为一种更加审慎的有限欧洲的看法所取代。在这种看法里,乌克兰不能也不应成为欧盟的一部分。对于欧盟来说,经济上的繁荣、安全上的保障及由此而来的制度上的自信,都正在受到各方面因素的削弱,曾经的乐观已成为被现实击碎的幻象,正所谓“浮华祭年,一目成空”。而在梦醒时分,不管如何百感交集,欧洲最终都将会回归到更为务实的立场上来。

(作者为国际关系学院副教授、国观智库特约研究员)