煤矿综合减沉技术及其发展前景

2015-01-13陈绍杰尹大伟曹俸玮任凯强山东科技大学矿山灾害预防控制省部共建国家重点实验室培育基地山东青岛266590

陈绍杰,尹大伟,曹俸玮,刘 勇,任凯强(山东科技大学 矿山灾害预防控制省部共建国家重点实验室培育基地,山东 青岛 266590)

煤矿综合减沉技术及其发展前景

陈绍杰,尹大伟,曹俸玮,刘 勇,任凯强

(山东科技大学 矿山灾害预防控制省部共建国家重点实验室培育基地,山东 青岛 266590)

基于煤炭资源开采与环境保护和谐发展的要求,对比研究了我国现有减沉技术,分析了其在工程应用中存在的问题,在此基础上提出了综合减沉技术是我国未来减沉技术的发展方向。系统论述了5种综合减沉技术的原理及其应用原则,包括条带开采和离层注浆综合减沉技术、条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术、条带煤柱和离层注浆以及冒矸区间隙注浆综合减沉技术、离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术、条带开采和充填开采综合减沉技术。随着我国加大矿区减沉和环境灾害综合治理力度,工业化、城镇化的快速发展,综合减沉技术更能满足减沉要求,将得到长远发展,但综合减沉技术是一项新的减沉举措,不同综合减沉技术中单一减沉技术相互作用机理、综合减沉技术施工工艺及减沉评价机制等方面有待进一步完善和研究。

煤矿沉陷;综合减沉技术;应用原则;发展前景;减沉评价机制

煤炭在我国能源结构中占据重要比例,虽然目前煤炭产业面临极大困难,但2014年6月,习近平总书记在推进我国能源革命讲话中指出:“中国的基础能源还是煤炭”。长期以来,为了满足经济、社会发展的需要,我国对煤炭资源进行了高强度开采,造成地下采空区域和地表沉陷区域急剧增加,对矿区建(构)筑物造成损害,并引起一系列的环境、经济和社会问题。如我国部分城市和地区出现的“天坑”与资源开采难脱关系;2006年云南富宁发生大面积地陷,开采塌陷“鲸吞”60多亩田地等。近几年,为满足煤炭资源开采与环境保护和谐发展的要求,我国减沉技术有了很大的发展,多种减沉技术在煤矿矿区被广泛使用,如华东地区广泛使用条带煤柱开采技术,华丰、东滩等煤矿使用离层注浆减沉技术,岱庄、孙村等煤矿使用似膏体充填技术,翟镇、邢台等煤矿使用矸石充填技术。但是单一减沉技术各有优劣,有时难以完全达到预期的减沉效果。我国学者对此开展了一系列工作,许家林等[1]提出了覆岩离层分区隔离充填技术,并对其原理和应用进行了介绍,其实质是条带开采和离层注浆两种减沉技术相联合的综合减沉技术;戴华阳等[2]提出了“采-充-留”协调开采技术,利用小煤柱和充填体共同承载上覆岩层载荷;许家林、余伟键等[3-4]分别对条带充填法机理、条带充填协作系统力学特征进行研究;刘天泉等[5]提出了综合减沉是实现矿区可持续性发展的重要举措。

本文在对比研究我国现有减沉技术的基础上,分析了其在工程应用中存在的问题,系统论述了5种综合减沉技术原理及应用原则,提出了综合减沉技术是我国未来减沉技术的发展方向,分析了减沉技术在理论、减沉评价机制及实践应用等方面存在的不足。

1 现有煤矿减沉技术

为减少地下煤炭资源开采引起的地表下沉、塌陷,我国采矿工作者从20世纪50年代就开始研究减沉技术[6]。经过60多年的努力,已研究并成功应用到工程实践中的成熟减沉技术包括:条带开采、充填开采、离层注浆减沉技术、冒矸区间隙注浆减沉技术等。

1.1 条带开采

条带开采基本原理是对开采煤层与上覆岩层之间的组合条件进行科学合理分析,按照合理的采留比例在被开采煤层中采出一条并保留一条,保留下的煤柱承载上覆岩层全部载荷,降低覆岩沉降,控制地表移动和变形[7-12]。与全部垮落法开采相比,条带开采法能有效地控制覆岩移动频率,降低地表发生移动、变形和塌陷机率,长期以来是我国开采“三下”压煤的主要开采方法。大量的现场监测表明,条带开采有效地控制地表沉陷,其下沉系数为全部垮落开采下沉系数的4.8%~26.8%,下沉系数在0.024~0.206之间[13]。

但是,条带开采煤炭采出率低、工作面效率低,造成大量煤炭资源浪费;工作面开采结束后,条带煤柱长期稳定性监测及维护比较困难,煤柱一旦失稳,地面将突然坍陷,导致巨大危害。南非科尔布鲁克煤矿900多个煤柱连续失稳,导致437人死亡并造成巨大经济损失。同时,随着社会的发展,我国许多矿区将面临二次发展,将来有可能失稳的煤柱将成为潜在的灾害源。

1.2 充填开采

充填开采是煤炭采出后,在顶板冒落之前,就及时选取合适的充填体填充到采空区,由充填体支撑上覆岩层。按照充填动力方式的不同,充填开采分为:自溜式充填(无动力充填)、风力充填、水力充填和压力充填;按照充填材料的不同,充填法开采又可以分为砂石充填、矸石充填、粉煤灰充填、膏体充填、砌体(预制体)充填等。与条带开采相比,充填开采更能有效地提高煤炭采出率,减少煤炭资源浪费;有效地降低覆岩沉降,控制了地表变形和移动;实现了废物二次利用等。条带开采的减沉效果总体优于充填开采,充填开采的减沉效果与采空区的充填程度具有很大的关系,其地表下沉系数在0.02~0.6之间[13]。

但是,充填开采对煤炭企业生产干扰较大并且随着可用充填材料不断减少、充填成本变高、开采深度不断加大及煤炭市场不景气,我国煤炭企业对充填开采提出了新的要求:降低充填开采成本;寻求可替代的简易充填材料;充填体早期强度要高等。这成为制约充填开采技术进一步发展和应用的关键因素。

1.3 离层注浆减沉技术

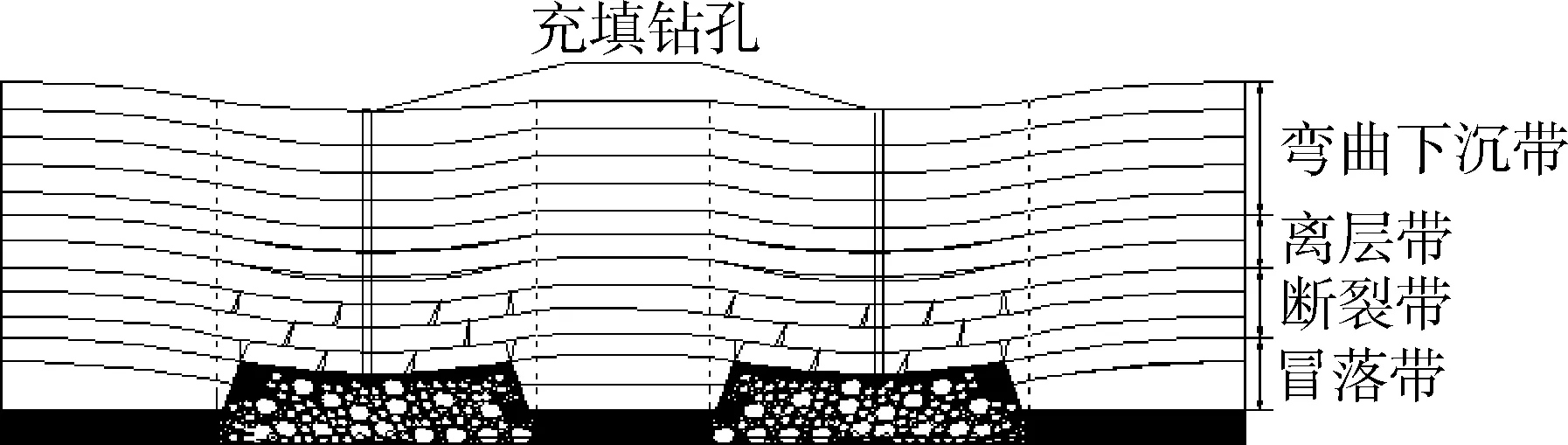

图1 采场覆岩“四带”结构模型[14]

但是,离层注浆减沉技术的应用必须要有适宜的地质条件和开采条件:上覆岩层存在岩性差异大的相邻岩层;岩层面剪切应力大于抗剪应力;上层岩层挠度要小于下层层位,使上下层位岩石下沉存在明显差异等[16-18]。此外,注浆参数及注浆时间的选择也是制约离层注浆减沉技术进一步发展和应用的关键因素。

1.4 冒矸区间隙注浆减沉技术

冒落在采空区的岩块体积膨胀可以有效地降低地表的下沉。冒矸区间隙注浆减沉技术是在冒落矸石间隙未被压实前,及时地注入浆液,胶结矸石来支撑上覆岩层,控制地表的移动和变形。德国DTM公司已有冒矸区间隙注浆的成功试验案例:在采空区矸石未被压实前,以矸石为骨架,向其注入高浓度浆液,胶结矸石;平顶山煤业十一矿曾进行“粉煤灰分区充填采空区”试验,与不充填相比,减沉效果良好,地表下沉减小21%,水平移动减小40%。德国冒矸区间隙注浆试验结果表明:冒矸区注浆减沉技术的减沉率介于水砂充填和风力充填之间,约为30%~40%,即下沉系数在0.3~0.4之间[19]。条带开采、充填开采及离层注浆减沉技术的减沉效果总体优于冒矸区间隙注浆减沉技术。

但是,冒矸区间隙注浆减沉技术的减沉效果与采空区冒落矸石数量、矸石堆积密度、矸石压实时间长短、浆体胶结性能等都有很大的关系。这成为影响冒矸区间隙注浆减沉技术进一步发展和应用的关键因素。

2 综合减沉原理与应用原则

通过对我国成熟减沉技术对比研究,不难看出:单一减沉技术各有优劣和适用条件,在地质条件复杂情况下难以完全达到预期的减沉效果,因此需要对几种减沉技术进行联合使用。

2.1 综合减沉技术原理

综合减沉技术的基本原理是两种或者两种以上单一减沉技术的联合,但这种联合并不是简单地罗列组合,而是相互补充和作用形成新的减沉技术。

综合减沉技术克服了单一减沉技术的缺点,具有了两个或者两个以上单一减沉技术的优点,发挥了联合后的优势,对于复杂地质条件的适应性更强,达到资源优化、利用优化目的。

2.2 综合减沉技术的应用原则

减沉工程中最佳减沉措施的选择是一项复杂的过程,在选用综合减沉技术时须遵守以下原则。

1)根据矿区及地表建(构)筑物情况,确定减沉目的和减沉预期值。

2)在充分考虑煤矿地质条件、地表变形和下沉预测、采煤方法及经济预算等的基础上,选择最佳的综合减沉技术。

3)综合减沉技术在应用中,协调好综合减沉技术中的单一减沉技术,达到最优减沉效果。

4)对综合技术减沉效果进行实时监测。

3 综合减沉技术分类

按照两个或者两个以上单一减沉技术联合的原则,综合减沉技术可以被分成很多类,结合我国煤矿企业生产实际,主要有以下5种综合减沉技术。

3.1 条带开采和离层注浆综合减沉技术

条带开采和离层注浆综合减沉技术原理如图2所示,通过充填钻孔向离层内注浆,离层内充填体和煤柱共同支撑上覆岩层。离层注浆量越多,煤柱宽度就相对越小,提高了煤炭资源采出率,但是,承受上覆岩层自重应力及采动引起的附加应力的主体依然是煤柱,加之离层注浆量有限,因此煤柱宽度不能太小,否则条带开采和离层注浆综合减沉技术起不到综合减沉的目的。

图2 条带开采和离层注浆综合减沉技术

条带开采和离层注浆综合减沉技术在应用时首先要考虑工作面是否具备离层发育的地质条件;其次还要根据地表建(构)筑物的保护面积来设计条带煤柱的宽度及离层注浆的注浆量。

3.2 条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术

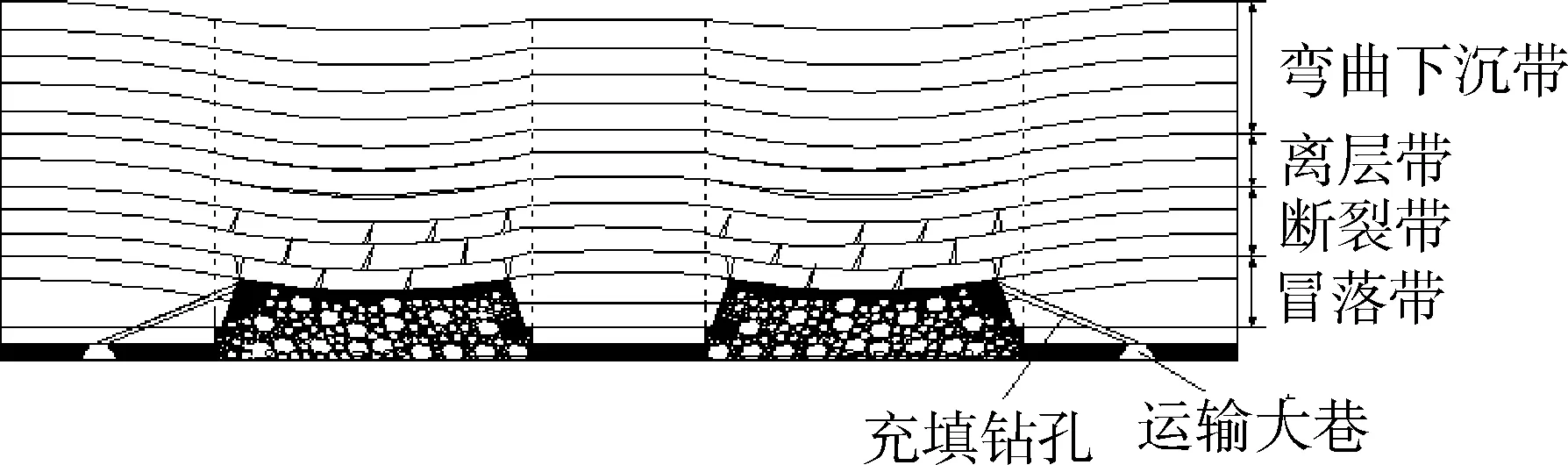

条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术根据注浆位置不同,分为地面和地下两种,分别如图3、图4所示,在地面或者井下运输大巷通过充填钻孔向冒矸区间隙注浆,矸石胶结后,条带煤柱和冒矸区矸石胶结体共同支撑上覆岩层。

条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术使条带开采后的采空区重新具有了承载能力,减少了煤柱承载载荷;此外,胶结矸石堆对条带煤柱提供一定侧向约束力,煤柱由二向受力状态转为三向受力状态,提高了煤柱强度,并且限制了煤柱横向变形,提高了煤柱稳定性。

条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术在应用时要对冒矸区矸石堆积及压实等情况进行预测估计,据此选择合理的注浆时间及注浆量。

图3 条带开采和地面冒矸区间隙注浆综合减沉技术

图4 条带开采和井下冒矸区间隙注浆综合减沉技术

3.3 条带煤柱、离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术

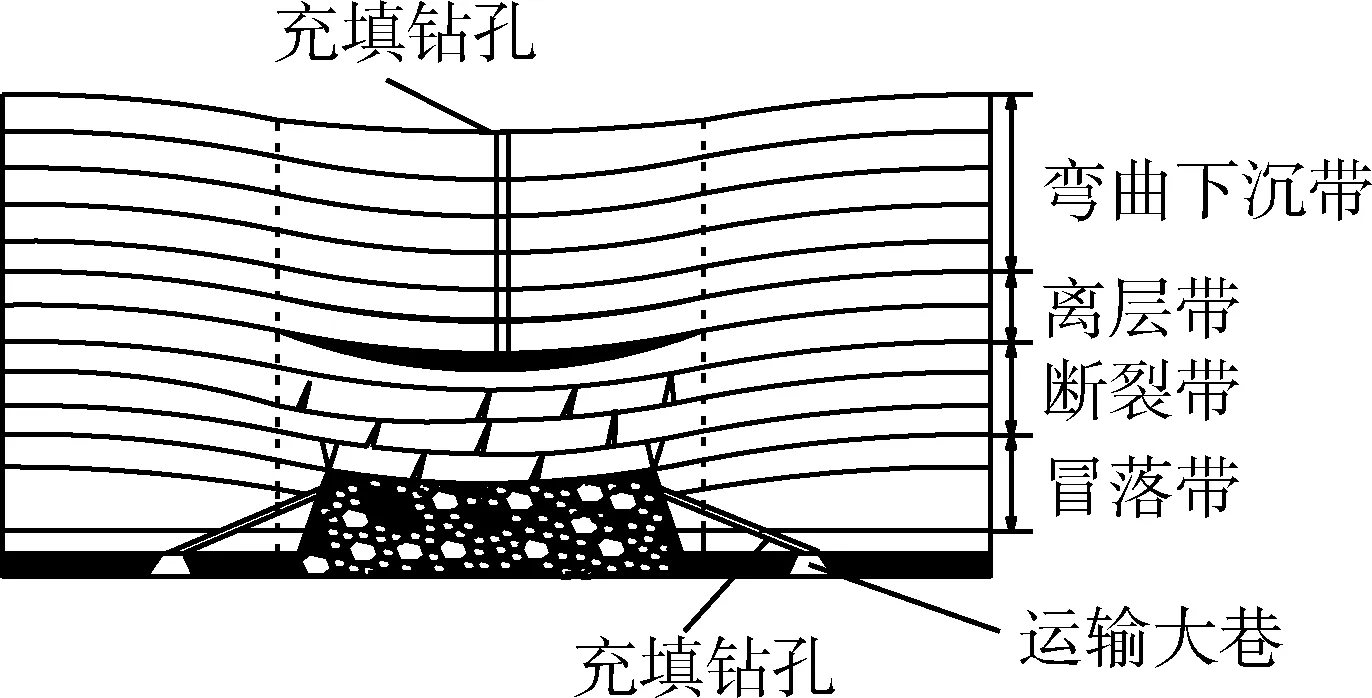

条带煤柱、离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术原理见图5,通过地面充填钻孔向离层内注浆,井下运输大巷注浆钻孔向冒矸区间隙注浆,保留的煤柱、离层内充填体以及冒矸区矸石胶结体共同承载上覆岩层的载荷,控制地表的移动和变形。

条带煤柱、离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术综合了条带开采和离层注浆综合减沉技术、条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术,具有两种综合减沉技术的优点,然而在其应用时要充分考虑条带开采和离层注浆综合减沉技术及条带开采和冒矸区间隙注浆综合减沉技术的应用条件。

3.4 离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术

图5 条带开采、离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术

图6 离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术

离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术原理如图6所示,通过地面充填钻孔向离层内注浆,井下运输大巷注浆钻孔向冒矸区间隙注浆,离层内充填体和冒矸区矸石胶结体共同承载上覆岩层的载荷,控制地表的移动和变形。此技术在开滦集团唐山矿业公司综放工作面地表减沉工程中得到成功应用[20]。

离层注浆和冒矸区间隙注浆综合减沉技术在应用时,对煤矿地质条件有严格要求,即要满足离层发育条件又要满足冒矸区间隙注浆所需的矸石量、矸石间隙等要求,因此煤炭企业只有满足以上要求时才能运用该综合减沉技术。

3.5 条带开采和充填开采综合减沉技术

条带开采和充填开采综合减沉技术包括两种:一种是在采空区顶板未冒落之前,选择合适的充填体填充到采空区,充填体为矸石、膏体、高水材料等,利用条带煤柱和采空区充填体共同承载上覆岩层载荷,采空区充填体的充填量越多,条带煤柱的宽度越小;第二种是前期条带煤柱支撑上覆岩层,充填体置换条带煤柱后,由充填体支撑上覆岩层,此方法提高了条带煤柱的回收率,减少了煤炭资源的浪费。孙希奎等[21-22]对矸石充填置换条带煤柱及高水材料置换条煤柱的理论进行了研究,淄博矿业集团岱庄煤矿成功地利用矸石膏体充填置换条带煤柱,地表下沉量仅为35mm[23]。

条带开采和充填开采综合减沉技术目前在很多煤矿得到了实践,减沉效果良好,在应用时应考虑充填材料的成本、充填量及煤柱的宽度等因素,实现最佳减沉效果。

4 综合减沉技术研究方向和发展前景

综合减沉技术是一项新的减沉举措,是我国未来减沉技术的发展方向,部分综合减沉技术已经进行了研究,但是以下工作仍有待于煤矿工作者进一步研究。

1)继续深入研究不同综合减沉技术中单一减沉技术相互作用机理,完善综合减沉技术的相关理论,建立综合减沉技术的科学、系统的理论依据,为综合减沉技术施工工艺及参数选取提供科学合理的理论依据。

2)进一步完善综合减沉技术的施工工艺,研发相应的综合减沉设备,提高施工效率及机械化程度。

3)建立科学合理的综合减沉效果评价机制,为综合减沉技术减沉效果监测提供理论依据。

4)开展综合减沉技术实验室应用试验研究,寻找各个综合减沉技术最佳工况点。

5)针对我国不同煤炭企业地质条件,选择合适的煤炭企业进行工业性试验,加强综合减沉技术的应用推广。

近年来,我国加大矿区减沉和环境灾害综合治理力度来实现煤炭资源开采与环境保护和谐发展;我国煤炭开采深度的加大,地质条件越来越复杂;煤炭资源的匮乏,原有的地质条件复杂的煤炭资源不得不开采;经济社会的发展,工业化、城镇化的快速发展,地表建(构)筑物增多,压煤量变大。这对于地表减沉提出了更高的要求,单一减沉技术难以满足减沉需求,综合减沉技术将是我国减沉技术的发展方向,将得到长远发展。

[1] 许家林,钱鸣高,金宏伟.岩层移动离层演化规律及其应用研究[J].岩土工程学报,2004,26(5):632-636.

[2] 戴华阳,郭俊廷,阎跃观,等.“采-充-留”协调开采技术原理与应用[J].煤炭学报,2014,39(8):1602-1610.

[3] 许家林,尤琪,朱卫兵,等.条带充填控制开采沉陷的理论研究[J].煤炭学报,2007,32(2):119-122.

[4] 余伟健,冯涛,王卫军,等.充填开采的协作支撑系统及其力学特征[J].岩石力学与工程学报,2012,31(S1):2803-2813.

[5] 刘天泉,范维唐.采用综合减沉是实施矿区可持续发展战略的重要举措(下)[J].煤炭企业管理,1998(9):8-9.

[6] 李凤明.采动区地表减沉技术应用现状及发展趋势[J].煤矿开采,2006,11(1):3-7.

[7] 吴立新,工金庄,刘延安,等.建(构)筑物下压煤条带开采理论与实践[M].徐州:中国矿业人学出版社,1994.

[8] 张华兴,赵有星.条带开采研究现状及发展趋势[J].煤矿开采,2000,40(3):5-7,4.

[9] 焦传武,仲惟林,耿得庸.条带法开采实施建筑物保护的实践与认识[C]//煤炭科学研究总院北京开采所.地下开采现代技术理论与实践.北京:煤炭工业出版社,2002.

[10] 何国清,杨伦,凌赓娣,等.矿山开采沉陷学[M].徐州:中国矿业人学出版社,1994.

[11] 邹友峰,马伟民.条带开采地表沉陷的主控因素[J].矿山压力与顶板管理,1996(1):27-31.

[12] 邹友峰,柴华彬.我国条带煤柱稳定性研究现状及存在问题[J].采矿与安全工程学报,2006,23(2):141-145,150.

[13] 郭广礼,王悦汉,马占国.煤矿开采沉陷有效控制的新途径[J].中国矿业大学学报,2004,33(2):26-29.

[14] 姜德义,蒋再文,刘新荣,等.覆岩离层注浆控制沉降技术及计算模型[J].重庆大学学报:自然科学版,2000,(3):54-56,61.

[15] 高延法.煤矿开采覆岩离层注浆减沉技术研究与应用条件[C]// 中国水利学会水资源专业委员会、中国地质学会工程地质专业委员会、天津市控制地面沉降工作办公室.全国控制地面沉降学术研讨会论文集.中国水利学会水资源专业委员会、中国地质学会工程地质专业委员会、天津市控制地面沉降工作办公室,2005.

[16] 刘文生,范学理.覆岩离层产生机理及离层充填控制地表沉陷技术的工程实施[J].煤矿开采,2002,7(3):53-55.

[17] 高延法,邓智毅,杨忠东,等.覆岩离层带注浆减沉的理论探讨[J].矿山压力与顶板管理,2001,(4):65-67.

[18] 孙卫华,朱伟,郑祥本.覆岩离层注浆减沉技术的应用与发展现状[J].煤炭技术,2008,27(2):81-83.

[19] 王建学,刘天泉.冒落矸石空隙注浆胶结充填减沉技术的可行性研究[J].煤矿开采,2001(1):44-45,4.

[20] 郑友刚.特厚煤层综放开采地表减沉注浆综合技术[J].中国煤炭,2009,35(8):60-61,105.

[21] 孙希奎,李学华.利用矸石充填置换开采条带煤柱的新技术[J].煤炭学报,2008,33(3):259-263.

[22] 孙希奎,王苇.高水材料充填置换开采承压水上条带煤柱的理论研究[J].煤炭学报,2011,36(6):909-913.

[23] 李秀山,曹忠,柳成懋,等.岱庄煤矿条带煤柱矸石膏体充填开采地表沉陷研究[J].煤炭工程,2012(4):85-87.

Comprehensive technology and development prospect of reducing subsidence in coal mine

CHEN Shao-jie,YIN Da-wei,CAO Feng-wei,LIU Yong,REN Kai-qiang

(State Key Laboratory of Mining Disaster Prevention and Control Co-founded by Shandong Provence and the Ministry of Science and Technology,Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266510,China)

Based on the requirements of harmonious development of coal mining and environmental protection,the reducing subsidence technologies being used were studied in China,and the problems in their application were analyzed,then it was proposed that the comprehensive technology of reducing subsidence would be the development orientation of reducing subsidence technologies in China.Mechanism and application principles of five kinds of comprehensive technologies of reducing subsidence were introduced,which included strip mining combined with abscission layer grouting,strip mining combined with waste rock area gap grouting,strip mining combined with abscission layer grouting and waste rock area gap grouting,abscission layer grouting combined with waste rock area gap grouting,strip mining combined with backfill mining.With the increase of efforts to reduce subsidence and environmental disaster a,the rapid development of industrialization and urbanization in China,comprehensive technology of surface subsidence-reducing would develop well,which is better to meet the need of reducing subsidence.Comprehensive technology of surface subsidence-reducing is a new surface subsidence-reducing initiative,interaction mechanism between different technologies in comprehensive technology of surface subsidence-reducing,construction technology and evaluation mechanism of reducing subsidence need to be improved and studied in future.

mine subsidence;comprehensive technology of reducing subsidence;application principles;development prospect;evaluation mechanism of reducing subsidence

2015-04-23

国家自然科学基金项目资助(编号:51474134);教育部新世纪优秀人才支持计划项目资助(编号:NCET-13-0880);山东省自然科学基金重点项目资助(编号:ZR2013EEZ001)

陈绍杰(1978-),男,汉族,博士,副教授,博士生导师,主要从事矿山岩石力学与特殊开采方面的教学与研究工作。E-mail:chensj@sdust.edu.cn。

尹大伟(1989-),男,汉族,山东莱芜人,硕士生,主要从事地表减沉和岩层控制方面研究工作。E-mail:949251142@qq.com。

TD325

A

1004-4051(2015)12-0104-05