一份关于云南传统村落的调研报告

2015-01-12林艺,王笛

林 艺,王 笛

(云南大学 文化产业研究院,云南 昆明 650091)

一份关于云南传统村落的调研报告

林 艺,王 笛

(云南大学 文化产业研究院,云南 昆明 650091)

传统村落亦被称为“民族的记忆”。它是社会的细胞、中国乡土文化的缩影,是我们民族的“根”。然而,随着经济全球化、城镇化的推进,那份根深蒂固的“民族记忆”却越来越变得模糊甚至或将慢慢走向消亡。中国的传统村落由于地域性、民族性的差异,呈现出丰富多彩的个性特征和彼此不同的村落文化。云南省由于山区、边境、民族的不同以及经济发展的不平衡,传统村落面对城镇化发展的诉求也极不相同,他们将走向哪里?他们未来的发展会怎样?

传统村落;保护开发;文化根基;文化生态系统

关于传统村落的话题,由来已久。围绕传统村落的保护与开发也不是近期才讨论的问题。中国民主促进会冯骥才副主席曾经在20世纪80~90年代就曾经说过:传统村落是建立在当地经济结构、社会基础上的传统生存方式、文化生活、社会意识形态的物质载体,是中国农耕文化在现代化中的写实。现实中,高速发展的城镇化和新农村建设的确以迅雷之势吞噬、消融着大量的传统村落。据国家统计数据显示,2000年中国有360万个自然村,到2010年,自然村减少到270万个,十年里有90万个村子消失了,一天之内就有近300个自然村落消失。[1]传统村落的消亡,注定会带走农村文化的记忆,更会销蚀因农耕文明而形成的中国传统文化的根基——人与自然“天人合一”,人与人“以和为贵”的和谐理念。很长一段时间来不紧不慢、不疼不痒地保护与发展显然与城镇化的快速发展不相匹配。经过35年改革开放所获得的经济红利现在到了“反哺”文化保护的最佳时期,传统村落保护与发展的落实和推进工作以其“大规模”铺开的范式摆在了各职能部门的面前,成为城镇化发展中一项重要的指标内容。

一、住建部保护视野中的云南传统村落

自远古以来,中国的先民们从羌、夷创造“逐水草而居”的游牧文化经过由北向南、由西向东的迁流,慢慢形成了“男耕女织”“日出而作,日落而息”的亚细亚农耕文明。农耕文明以植物作为劳动对象,进而形成植物的生活法则——“树高千丈,叶落归根”的精神。中国千百年的历史长河,注定将这种文化源源不息地带入每一个中国人的心灵深处。无论现代化如何发展,或是数字化的城镇化率(%)如何提高,这样的“乡愁”非但不离不弃,反而愈加浓烈。2013年12月,全国城镇化工作会议召开,提出了推进城镇化的主要任务“要让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”,[2]这是对百姓民生最根本诉求的关注。中国未来的城镇化道路,不是“村庄”变“楼盘”,“农民”变“市民”,甚或“市民”变“贫民”,[3]中国的城镇化注定离不开“乡愁”,能够保护下来的传统村落也许就是“乡愁之根”。

面对着城镇化发展中“城怎么建”?“地怎么管”?“钱从哪里来”?“保护与开发”等等这些实际和理论上的命题,国家各部委陆续推出了从自身职责出发围绕相关工作启动的各种项目。其中,财政部、住建部、文化部联合下文推出了“传统村落”的申报。

所谓“传统村落”,是在2012年9月,经国家传统村落保护和发展专家委员会举行第一次会议后对原“古村落”称谓的改称。主要是指“中华民国”以前建村,且保留了较大的历史沿革,即建筑环境、建筑风貌、村落选址未有大的变动,具有独特民俗民风,虽经历久远年代,但至今仍为人们服务的村落。它与2003、2005、2007、2008年建设部和国家文物局所评定的“历史文化名村”①参见百度百科,“中国历史文化村落”是指保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的村。,以及2007年,为摸清我国传统村落遗存现状,让这些景观得到更有效的保护,由中国国土经济学会、上海同济城市规划设计研究院联合推出,并得到联合国教科文组织的支持,评出来的“中国景观村落”②参见网易新闻http://news.163.com/07/1108/10/3SP6ET0M000120GU.htm都有很大的不同。此次申报,突出了“传统文化”的特性,内涵更加丰富,范围更加宽泛。历史文化、地方文化、民族文化、建筑文化、乡风民俗、宗教信仰无不体现其中。

2012年,住建部公布全国第一批传统村落名单,云南省62个位居第二,仅次于上榜90个邻近贵州省;2013年全国第二批传统村落名单出炉,云南有232个位列榜首(参见图一)。自然、交通、经济造成的大山之隔,使云南的很多传统村落幸免被飞速发展的城镇化建设吞噬。拿什么来拯救这些刻烙了无数文化元素年轮的家园,让他们不因城镇化而落后,更不因城镇化发展而消亡,让生活于此的民众与城镇化中的其他公民一样享有同样的富庶与健康,成为摆在党和政府以及社会民间力量面前亟待解决的问题。

二、作为田野点的云南传统村落情况

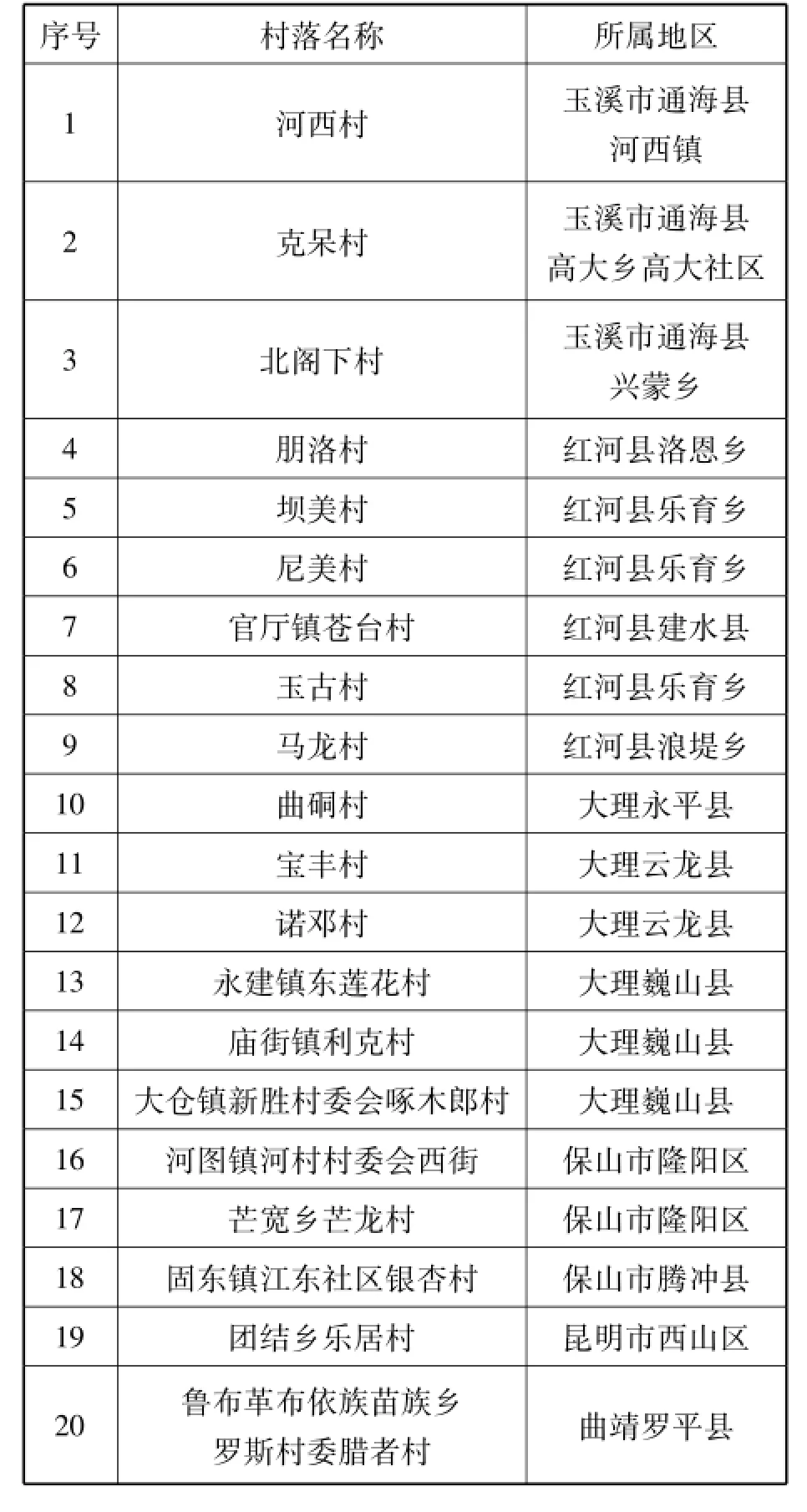

为了摸清云南传统村落的各种情况,我们选中20个传统村落作为本次课题研究的田野点(见表一)。

表一 田野调研传统村落名目

通过调研,课题组看到:从总体上说,传统村落里的村民普遍存在对居住环境、居住条件升级的诉求,对于周边眼见耳闻于己不同的人居住环境的改善,多为强烈的羡慕。课题组通过入户访谈和问卷调查,有超过90%的村民表示愿意接受资本进入的开发,他们就是想住新房子,很大程度上反映出传统村落原住民对新房子、新生活的追求,这样的诉求给传统村落未来的保护与发展带来了一定的空间,同时也产生了比较突出的困惑——他们最担心开发会不会让他们成为失地者,他们能拿到多少补偿款?课题组所到的传统村落,有一半以上的村落透出依稀可见可觉的文化,只是目前状况依然为资金缺少导致的萧瑟、破败与肮脏乱象,当然也有一些观念意识较好且经济条件不错的村落在经过前一段时间的自我保护模式后,现在的维护运行状况较为良好,古建筑、古街道、古井、古树所呈现出的底蕴文化温润养人,表现出对那片土地的文化情感归属与社会记忆。

课题组将这些传统村落田野点分为几类:一是具有一定价值并获得资本青睐的传统村落;二是确有价值但目前尚未有资本进入的传统村落;三是在旅游节点上已有资本投入流向的传统村落;四是靠自身机能制度“边走边行”的传统村落;五是已失去人力资本且不在任何“开发节点”上老龄化的“空巢”传统村落;六是其他暂时难以归类的传统村落。在此选择下述几个村作为这些类型的代表。

(一)大乐居:凤凰涅?后的重生

大乐居彝族村位于昆明团结乡,距离市区20公里,是建在石灰岩山地上坡阳地上一个历史久远的村子。相传,公元765年第三任云南王阁罗凤派他的长子凤伽异考察大乐居,认定昆明南边一带的大乐居“山河可以作为屏障,川陆可以养育子民”,于是就开始兴师动众,既筑起了昆明的拓东城,又形成了大乐居这样的屏障重镇。

从昆明东城滇池边迁移过来的彝族先民由于受自然与交通的阻隔,在长期的历史发展中,与当地的白族文化、汉族文化形成一种特殊的文化生态,保持了地域的文化系统,其宗教、建筑、礼俗、服饰表现出丰富多彩的内容和形式。

大乐居村顶上有两座不同风格的庙宇,一座是白族的本主庙,一座则为佛教的寺庙(西华寺),两座宗教在这里和睦共存。从建筑风格上看,彝族原始的土掌房受汉族四合院的影响和传承,又形成了适应云南地形特征的、有利于防风防寒的“一颗印”建筑,在当地白族文化的影响下,“一颗印”又增加了类似白族建筑中“照壁”的挡风墙,彝族原始的土掌房融入了汉、白文化的建筑理念,变得丰富多样,村子里170多颗印反映出那些年代这个村的经济与文化实力。

团结乡是较早被昆明城市化发展触及的县镇,从20世纪90年代后期开始,大乐居人“敢为人先”,先是跑运输,然后办乡镇企业,接着遍地开花开起了“农家乐”,往后又到现在发展起来的高原特色生态农业,大乐居始终处于当地经济发展的前沿。随着越来越多的富裕家庭的出现,要“爬高坡”才能到家的大乐居人抵御不住拥有现代文明的汽车及商贸的诱惑,终于抛弃了村庄,陆陆续续搬了出来,大乐居变成了无人影的“空穴村”(当地人甚至称为“鬼村”)。当年——老人对话用彝语,中年人交流用白(族)话,年轻人伴着昆明乡下的“马普”与人聊天的有趣情景从此不复存在。

终于,2012年,云南文化产业的发展让大乐居“凤凰涅?”,被遗弃的村落迎来了新的东家。文化资本的进入据称要将大乐居打造成一个灯光璀璨的现代音乐小镇①涉及商业投资秘密,调研中,受访对象大多不谈。。

(二)河西村:能触摸到的传统记忆

玉溪市通海县河西镇河西村是一个汉族村落,历史上曾是这一带居民商贸繁华重镇。这里的建筑以云南传统汉族民居“一颗印”建筑形式为代表。据说明清时期,这里的木雕、石雕技艺精湛,誉满全滇。现在尚存的河西文庙、大兴福寺、圆明禅寺、河西文庙以及杨为模故居见证了历史的昌盛,并保持发挥了当下村落里人们举行各种活动的核心区域功能的作用。建筑群中大量的木雕、石雕、砖雕、彩绘、书画,无论从居住、艺术、美学上看都十分考究,反映出当地民风淳朴,典雅古朴的历史文化气息。走进河西,触手可及来源于此村此地的文化风貌,以及深厚的历史文化内涵。

但目前的情况是:新房不断从老房中长出,基层领导疲于与不断建盖新房的人家做工作以阻止这样的行为方式。按照当地人的描述,“前几年政府要我们集约利用土地,拆了旧房子才能建新房子,在这样的土地政策面前,村民想留下自家祖辈传承下来的古建筑都不行。可现在又成了要保护传统古建筑,谁破坏谁负责,谁破坏谁违法!我们永远是政策的牺牲者!”村民刘兵甚至说:“建新房是能力的表现,老宅中的新人如果永远住在旧房中,会被别人看不起的,宅居地拆旧建新是生活的改善。”而65岁的文绍兰老人(村民)提道:“现在这个村子里,看病难、排队多、缺少好的医疗条件是最主要的问题。”隐约中,村民们幻想般地认为①这是符合逻辑的思维方式,也是城镇化发展中传统村落保护与开发的最终目标指向。,有了新住宅,就会有新医院(配套),他们看病就不难了。

河西村富有特色的很多古宅,由于社会发展中发生的重大历史事件,产权已是非常混乱,大宅院变成了“公共地”,“三个和尚没水喝”的状况导致了公共地无人维护与修缮,卫生条件令人担忧。近年来,曾经入住大宅院的“贫下中农”的后人也因为种种原因搬到城里去了,古老的、杂草丛生的大宅院空无一人,怎么保护?谈及开发,甚觉工程浩大,有些天方夜谭,“剪不断理还乱”的产权关系也让开发商驻足犹豫。

(三)苍台村:仪式文化中的集体情感

苍台村距离红河州建水县25公里,与元阳县隔河相望,是第一批被住建部批准保护的传统村落。一直以来,既没有沾到世界自然遗产元阳哈尼梯田的光,也没有受到国家历史文化名城建水光环的映照,很少有游客至此。

从建水县城出发,驱车蜿蜒近两小时行驶抵达苍台。海拔1300米的苍台村朝下可以看到红河,村内大部分是呈现阶梯状分布的土掌房。土掌房建筑群落是彝族先辈们留下的泥土艺术,保存至今完整的有174幢,由于户与户之间土掌房紧密相连,从远处望去,犹如一座巨大的古堡,被称为“哀牢山中的布达拉宫”。

由于地处大山之间,交通不便,苍台村一直鲜为人知。一弯红水蜿蜒而过,美不胜收的梯田连绵数里。在这里,村民仍习惯于慢节奏的农耕生活,真正的“日出而作,日落而息”。

“苍台人的生活无忧无虑,不必为每天挣多挣少而担忧。有衣穿、有饭吃就足够了。”村民龙寿虎说,他曾外出打工13年,终因无法适应快节奏的都市生活选择归乡。说起村民们日常的娱乐活动,龙寿虎兴致勃勃。平时,大伙以农活为主,但逢节庆假日,村民都会聚在一起,杀猪宰牛、敲锣打鼓,共度佳节。农历六月二十四日的火把节,是当地每年最为隆重的节日,在村口的大榕树下,所有村民会手拉手一起跳火把舞,场面温馨,节日氛围浓郁。“有时在田里干活,遇到有缘人,双方还会互对彝族山歌。”老百姓的生活其实没有规定什么时候该干什么,只要开心就可以。连村里老年人活动中心的老人,也基本上都会到村口大榕树下跳“广场舞”。

69岁的龙家志是村中乐队领军人物,手中唢呐可伸缩变换长短,已使用数十年。他遗憾地对我们说,乐队只有6个人,年轻人都出去打工,也不愿意学,会吹的几个也吹不准音。52岁的李林是村中唯一的毕摩。每逢村子里举行祭祀、庆典等重要活动。李林和龙家志就联合为村民们表演传统的“唢锣舞”,助兴大家的喜乐。

虽为第一批住建部上榜传统村落,但在我们调研时,保护村落的资金尚未到位。课题组思考这样的一个议题:像这样的传统村落,一方面面临着社会资本难以进入的尴尬;另一方面,村落里以经济发展为标志的“造血”机能又十分薄弱,仅靠住建部门杯水车薪的“保护款”顶多能做一些基础设施的改善,要彻底改变或转变村落里人们的生活品质和居住环境,显然还需要思考如何发展的问题,可目前这样的传统村落有很多,下一步该如何走?乌托邦式的愿景(当然还是指保护)总不能让当地人在不平等的社会结构中永远存在。

(四)白阁与下村:努力固守的民族精神

兴蒙蒙古族乡白阁和下村是玉溪市通海县两个紧密相连的传统村落,这是云南省唯一一处具有北方民族特征的传统村落。

公元1253年忽必烈进入云南,1283年,设立曲陀关都元帅府,驻守曲陀关的军士和家眷入住这里,便成为现在通海蒙古族的祖先。760多年的繁衍生息和沧桑变化,通海蒙古族经历了由牧民到渔民,再到农民的巨大转变,生计方式因环境的改变(杞麓湖水的不断消退)而发生变化。兴蒙乡的蒙古族既不同于北方草原,又区别于相邻民族的生产和生活方式。勤劳、勇敢的蒙古族人民与周围的各民族融合与交流,形成了独具特色的民族文化,其语言、服饰、歌舞、饮食、节庆、礼仪、风俗、宗教,无不透露出包容的民族情怀。

白阁和下村村落依山而建,村内民居有序地排列在凤凰山与红旗河之间。村落以东西贯通的一条古街为主轴,旁生里巷,大街小巷互通形成“鱼骨状”的街巷格局。村中石板巷、水井、池塘、古树、凤凰山、田野构成了白阁、下村独特的传统环境。村中的财神、三圣宫、三教寺、庭院等建筑形式的古民居是多种少数民族文化与汉文化融合的表现。传统的“一颗印”建筑与屋檐下蒙古族蓝色的帐篷符号元素有机地组合在一起,使村落既有当地文化特征又充满蒙古族的气息。位于最高处新建的气势恢宏的忽必烈宫,强烈地向前来参观游览的人讲述着曾经在这里发生过的伟大历史故事。徜徉于小街小巷,妇女们充满奇特的衣着令人探究——彝族花样,蒙古族的图案一并拼贴在一起,长褂短衫奇奇怪怪穿在身上,一副“彝语拉家常、蒙古情怀释”的生活图景。

据介绍,兴蒙乡人民政府看到传统村落在旅游开发中的优势,已做出规划——在凤山以北划出110亩地,作为这两个村落居民的安置点,将对两个村落实施居民的整体搬迁,以统一开发文化旅游产业。居民可以以租赁或折价入股的方式寻求与政府引导下的社会资本合作,当地居民对此多采取观望的态度。课题组试问:这样的开发似乎在走丽江旅游的模式——人去村空的传统村落的价值在哪里?经济的发展抑或精神的留守能不能获得双向的盈利?

(五)银杏村:保护与创新的文化生态系统

腾冲固东乡银杏村距县城40公里,是电影《武侠》的拍摄地。珍贵的百年银杏树1万多亩、3万余株让这个小村庄显得古朴和深邃。在“树树秋声、山山寒色”的深秋季节,金色的银杏黄叶纷落房前屋后、铺满大街小巷,宛如金色天堂,“村在林中,林在村中”的阡陌之境让人流连忘返。

农村快速发展的步伐在银杏村与其他地方一样势不可挡。几年前,这里已准备引进资本以“大干一番”旅游业,但村民们为取得自身利益的诉求与资本开始了博弈,并取得了胜利。正值国家开始实施公共文化服务体系建设,保山成为国家级示范区,腾冲自然进入到示范视野。在云南提出“文化乐民、文化育民、文化富民”的发展模式指导下,银杏村迎来了自己探索发展的大好时机。“政府给予的基础设施的投入+自身优势条件的维护+符合时代消费的经营理念”,银杏村重塑文化生态,激活创新了产业发展思路,一个新的机能良性循环的村落体系融入了城镇化发展,保护与发展基于原住民本身的文化生态继承与再造,由此激发了可持续发展的动力。

(六)坝美村:文化的遗失与消亡

坝美,是红河县乐育乡所辖一个边远的哈尼传统村落,哈尼语的音译,意为山后。坐落于山腰上的坝美村,每家每院开门见山,房屋永远飘在云雾顶端,空气新鲜、生态良好。正是坝美地理靠近深山的缘由,加之交通极为不便,使得这个哈尼族传统村落淳朴的乡土民俗随处可见。

高寒贫困山区的坝美今天虽然进入了传统村落保护的名单之列,但是这样的上榜不知道有多少意义。课题组入村访谈调查,有超过90%甚至更多的村民不知道这是什么概念?这里的村民生计主要依靠农作物种植,年轻人都外出打工了,村里留下只会说哈尼话的老人、妇女与小孩。超过80%的村民文化水平仅为小学以下。仅一户人家在进村的路口建了个“农家乐”。在村子的水源地附近,一个卖红米粉的小摊贩从隔壁邻村来,2块钱一碗的小吃,每天可收入20~30元不等。夏季,山里的野生菌成为坝美村一项重要的经济来源,一些外村人或外地来收购野生菌的人自然形成了一个临时的野生菌交易集市,那是坝美最好的时节。

文化的保护与发展对坝美来说简直就是奢侈品,村民没有这样的概念,他们落后的经济是制约所有一切发展的障碍。村里有原始简陋的“庙宇”,也会举行传统的礼俗节庆①调研组正好遇到哈尼族的“新米节”,看得见有些人家家中或空地上插着新鲜稻谷以做祭神仪式。,但微乎其微的文化身影显得单薄势弱。哈尼文化、地方文化如摇摇滑落的山坡,很可能瞬间就会被冲得无影无踪。文化资本不曾预见,自身保护力不从心。

(七)其他:留住文化根基,放眼未来发展

课题组在调研中获得的最大收获,就是看到有些村落没有简单地将自身驶入要么“保护”要么“发展”的道路。保护与发展同行,发展与创新并驾。大理巍山永建镇东莲花村、云龙县的诺邓村、云龙县的宝丰村都属于这样的传统村落②当然,这些村落在城镇化发展中,由于一定程度上曾经受到学界或某一视域的关注,已经引起政府和民间的重视,多年来陆陆续续的资本投入亦在不断持续中,自身的文化生态系统正在重构中。。他们没有被动地“等、靠、要”,而是在不断地寻找产业突破,文化发展创新成为这些传统村落发展的原动力。

以宝丰村为例,地处老滇缅公路,铁衍桥(美国援建)、功果桥附近。该村是著名教育家、金融家、云南大学首任校长董泽先生的故居。从文化资源的富集程度看,宝丰村算得上一个很有文化底蕴的村落。依靠着本村这种文化的张力以及文化的凝聚力,宝丰村自我运营发展态势良好。“文化自在”与“文化自觉”在宝丰可谓深入人心,村民们对文化的“自我造血”功能十分强大,在地方政府的引导下,依托自然优势资源,积极发展高原特色农业和相关文化服务业。

三、对云南传统村落保护与开发的思考与建议

传统村落最大的意义是生活的共同体,是人与人之间的亲近,这在城市中是没有的现象——因为城市的生活群体在由各种层级组成的复杂的社区中变得疏离了。传统村落在当前城镇化进程中,保护与发展的理念到底是什么?这是课题组希望通过调研,期许得到的启示。

我们看到,长期被边缘或逐渐被城镇化抛弃的传统村落已经习惯于要么无人(主要指政府)问津,要么被外来的、猎奇的目光渲染成“世外桃源”之类的地方。无论是因为申报被批准或是因炒作而“名声在外”的传统村落,其最大的诉求是希望得到保护的那点点资金。无论那一点点资金是“多”或“少”,地方政府对传统村落的要求更多的是路路通、数字化、GDP等等,这种衡量的理念与标准,从一开始就被这有些偏颇的发展观所绑架了[4]。在众人眼里,传统村落自始至终就被看成是一个经济落后的地方,地方官员则一厢情愿地认为只要创造经济条件使这些村落发展了,就一了百了,而没有将它们看成是涵括活生生的个人和群体的文化空间,没有看到他们是凭借自己的生活传统与文化创造在赋予生活的意义,经济的贫穷其实只是幸福感的众多维度之一。保护、发展始终在这些地方充满了纠结和混乱。

在现代化的进程中,都市、城市、城镇,不管哪一种,无疑都是社会进程中迈向“城”的使然。无论从哪一门学科的解释来看,“城”的意义主要在于,集政治、经济、文化交流为中心,人口集中、物质富裕,市场聚合的资源满足工商业的发达与兴旺。“城”成为工业文明的标志,现代化的必然。但,现实中的城市确实是“先进”、“发达”了,但问题也越来越多了。且不说环境、就业、住房、交通等等这些“硬性”问题由此而生;人与人之间的隔膜、生活空间的狭小以及生存压力的增大等这些“软性”问题无声但毁灭性地摧残着驶入惯性中的城市人。

相反,那些被城镇化边缘的乡村,却由于尚未被现代化导入,还存在着自然、温馨的人际关系,悠然的生活节奏,其幸福感不比生活在城市里的人逊色,他们的物质依然匮乏,生计条件依然艰辛,对于这样的地区和人群,我们能做什么?政府如何作为?村落走向何方?

(一)申报与争取的驱动

在近20多年的社会发展中,无论是通过什么样的方法和途径力求得到各级部门“高度重视”的传统村落,均属于我国行政体制最低一级——乡级的管辖范围,也是最无经济基础和财政来源的一级。从中国旅游业现代化的发展进程来看,20世纪80—90年代人们热衷于大城市的观光,进入到21世纪后,有自驾能力的人群日益增多,体验与休闲成为生活中重要的组成部分,“乡村游”“生态游”逐渐成为人们追逐的时尚和目标。“乡村游”的趋利性慢慢进入到人们的视线,成为政府(主要是县、乡)拉动GDP和赢得业绩评价的重要指标。随着中国经济的强大,改善民生工程的呼出,各部委着实立足所辖领域,给予中国经济的红利释放。通过各种项目的申报落实,基层政府试图通过(名目繁多)传统村落(还有诸如名村、名镇、传统村落、民族文化村落、生态文化保护村落等等)的申报,期望得到些许的资金援助以寻求村落基础设施的改变,或成为旅游业与观光途中的一站而变得离城镇化近些。当地人的生活由此可能会变得“好起来”,如果不申报,“太阳照在桑干河”上的黎明瞬间就会从指缝中滑去,他们的政绩和百姓获得的一点点因此可能的改善都会因“毛将焉附”而更加窘迫,这种无奈与无助的感觉在我们的课题调研中尤显突出。

课题组看到的情形大致分为几种情况:(1)是村落本身条件较好又经过多年保护意识培养,交通条件已无大碍的,地方基层政府对申报立项比较敏感,已形成一种应对申报立项的队伍机制,申报工作较为顺畅;(2)主要是处在旅游大环线(节点)规划上的村落,自觉申报的积极性非常高,因为这是机遇的开始,基层政府对此高度重视;(3)由于某种缘由(比如作家的散文,摄影家的作品或是游客的推荐等)而引起社会关注的村落,基层政府认为,好歹总是个项目,哪怕经费捉襟见肘,且报且待看;(4)企业已有意向投资的村落,企业自然希望基础设施由政府做,申报立项一定程度上可以解决这些问题,故成为申报利益捆绑中的背后推手;(5)条件一般(主要指交通、开发基础等),但工作积极、认真的基层政府(特别是对文化有着深刻情愫的具体办事的几个人)对申报立项自觉自愿,无论经费多少可以拿来维护自己的“美丽乡村”,即便没有“古”,在相关部门没有实地勘察验收的情况下,也可能真就捡获了这个上榜名录。

(二)保护与开发的困惑

走过这些传统村落,所见所闻无疑是村民们对自己未来生存的关心与迷茫。文化对他们来说,是一种“高大上”的奢侈品,他们只要晓得政府对他们村子“保护”起来,他们可以得到什么?享受到什么?企业对村子开发后,他们在哪里生活?生活是否比现在好?因此,对于我们的入户访谈和问卷,像是遇到了能帮他们说上话的“领导”或“救星”,亲切中的无知,期盼中的新奇,不明白中的更加困惑……事实上,课题组就习惯性的思维来说,课题本身似乎游离于“保护中的利用开发”和“开发利用中的保护”两种答案间,但这看上去似乎合理的观点,却随着调研的深入变得复杂起来。

云南的城镇化与全国的现代化发展同步,随即产生的是大量空巢村、空心村,以及并未纳入旅游环线(圈)、节点上的村落怎么办?现实中,利用和开发的价值与经济的发展紧密相连,文化资本的投入自然也与利益的追逐形影相伴,鲜有一个为保护而保护的企业出手阔绰地去拯救一个即将消亡的村庄(更有可能是联合国教科文组织)。虽然我们也看到为了获得巨大利益的企业不便因出资不多的保护费而与地方政府闹得不和的案例①在永平县的宝丰乡宝丰村,本身就是一个素称“文墨之邦”的村落,是云南大学创始人,教育先驱董泽先生的故里。宝丰是“桥梁艺术博物馆”和“盐井文化”保存地之一,境内现存有大量的古桥梁和盐井文化实物,大雒马山邮亭是滇西最早与邮政相关的建筑物和茶马古道上的重要驿站。宝丰保留有大量的明清时期建筑物,其中年代最久远的已有三百多年历史,董泽先生故居仍保持原貌,从大门和院坝的建筑风格上还可看出上世纪初西方文化对白族建筑影响的痕迹。宝丰还有传统的民族风情和众多的民族文化遗存,有白族本主信仰、佛教、道教的交汇融合,有“力格高”“白族山歌”“洞经古乐”等众多的民族歌舞和服饰文化、节庆活动、祭祀活动等,最为重要的是,华能集团的电站开发,将境内的炮台、小铁桥、功果桥进行搬迁得以保护。,毕竟“文化遗产”或是知名的遗产往往还能为企业贴上某种文化符号的标签,以增加其知名度,实现“双赢”。在这种情况下,受益于某种“规划”(旅游、交通、城市发展)中的保护倒是常见,而不在规划中的村落难免就“孤寂落寞”不容乐观了。企业与政府的博弈,企业与村民的博弈,政府与村民的博弈、政府部门间的相互博弈,统统成为这项工程中“理不清剪还乱”乱象——在所关联的各个部门大小不等利益的诉求过程中,应对上级领导的指导、汇报是一种常态,对如何实施保护的细节,开发利用的红利分享,完全缺乏缜密的思考和规划。

(三)上榜后的守望与不懈

随着每年财政部和住建部公布名录的不断推出,传统村落保护与发展的话题更加受到社会各界和各级地方政府的关注和重视。一批批的传统村落名单一方面是上榜者的荣誉,说明不曾消失的文化魅力;另一方面也是对这些地区经济、交通依然欠发达和不便的提醒。课题组认为,传统村落上榜自然是希望有国家财政经费的投入,分享中国经济强势发展的红利关照,但更为重要的意义在于通过引导,推进传统村落劳动力的转型发展和新型产业的培育孵化,最终形成与城镇同享共荣的和谐社会。

如前所述,云南的传统村落从目前公布的名单看,总数暂时位居全国第一②参见图一:住房和城乡建设部、文化部、财政部关于公布的第一批和第二批列入中国传统村落名录。。如果仅仅是村落名称停留在这样的榜单中,显然只反映了上榜前的状况。随着课题组的调研追问,我们了解到,不知什么原因,截止到2014年10月初,第一批上榜名单的传统村落经费尚未落实到位的还占相当数量。仅课题组所到的永平县三个村落,只有一个村子的经费到位。红河、通海、巍山、云龙、保山也都存在这样的现象。我们无从知晓,经费到位与不到位的原因,基层政府也是茫然迷惑。他们和我们都不清楚,经费到位还需要等待多长的时间?总之,经费到位的状况连接着传统村落未来的命运,到,将获得暂时的改善;不到,则依然保持破破败败的“古”或“传统”村落样!

回到传统村落保护的话题上来,在现代化发展中,城镇化与传统的村落其实是传统与未来之间生活方式的交互切换而已,换句时髦或应景的说法,就是留住“乡愁、乡心、乡情”,这些跟未来发展密切相关的先进、宝贵的文化要素,把持快速进步、跨越发展中的迷失,回归相互补充的正途,这应该才是上榜后的荣耀,而非仅获得资金支持的“昙花”。倘若传统村落的保护最终是自身的造血机能能够维系自身内部社会组织的平衡与和睦,幸福感不低于城镇,那么,这样的社会文化生态保护与利用或许能够弥补城镇化发展中缺憾,成为人类生存方式的多样化选择。

申报不易,守望更难。保护与发展利用是一把特殊的“双刃剑”。对传统村落社区的民众来说,他们更是充满了矛盾、无奈和期盼。他们希望政府帮助他们,更多地站在他们利益的一边,守望熟悉可亲的精神家园,并改善经济落后的状况。但他们也最为担心:自己成为政府管理部门及多种利益集团的博弈对象,而博弈的筹码就是他们脚下的土地。这样看来,传统村落的保护与发展利用在这样的“坎”面前变得更加艰难。

不过,我们也欣慰地发现这样一个非常有趣的现象。传统村落发展模式至今受阈于常理上的“保护中的利用”“利用中的保护”思维,这两种方法更多的均处于一种技术路径上的思考,而忽略了最为重要的人的发展。传统村落犹如申报各种级别的贫困县,所戴的帽子级别越高,越光荣,如果获得个永远不摘的帽子那就更好(当然传统村落的文化性要比贫困性有价值得多)!期望能够得到一世的帮扶(这可以理解)!但生活于城镇中的一部分“城里人”,他们却越来越不喜欢被污染的空气和环境,越来越难以承受工作的压力,于是就像候鸟一样去选择自己喜欢的乡村田野,避开热闹的游人,按照自己的方式在传统村落中重塑一种新的现代生活,并集结了类似更多的人来加入。这不仅影响了原来传统村落里人们的观念,重要的很可能就是课题组在调研中发现的、除以上两种方法之外的另一种新模式:现代化进程中的传统村落是城镇化中的每一位公民可供选择的生活空间之一,是某些特殊人群栖居的理想之地,这部分外来人与原住民在村落的活态存续中重新形成一种新的乡村邻里关系,借助互联网强大的技术支撑,有机地连接了传统文化与现代文明,走上一种民间自发形成的、独特的维系传统村落保护与利用的发展模式。或许这样的模式比起企业整体进驻开发的模式来得不那么“迅雷不及掩耳”,成效也不很明显,对基层政府来说,更无业绩可言,但这却是一个循序渐进的、文火炖出来的产品,当地居民也较容易接受的模式。当然,在调研中,这种模式也有一定的弊端。主要表现在,当这个村落被游客盯上时,就会引来蜂拥而至的民间资本力量,而急促之间缺乏规划或因保护措施缺位导致的村落村貌可能就会被弄得“遍体鳞伤”,原来淳朴亲近的乡情民风因无法抵御唯利是图的商业追逐而变得穷凶极恶。

(四)边走边寻的发展之路

本课题的调研旨在对云南已获得各种上榜备案的传统村落进行未来发展的思考。“建议”我们担当不起,我们既不是立项部门,也非督查单位,我们用自己的见闻和感受,谈谈这个事项的思考。

第一,高度重视、积极申报。传统村落项目为国家财政与住建部联合项目,对一个处在边远、贫困的地区而言无疑是一个改善基础条件最便捷的通道。省住建厅、州(市)住建局、县(市)住建局本着高度重视的原则,进行精神传达。基层政府一定要组织专门力量(而非找几个有着文化自愿情结者),认真分析所辖区域村落情况,分轻重、分批次地尽可能申报立项,获得支持。

第二,获批之后的信息通报。申报成功,并非一举定乾坤。申报只是对传统的肯定,而未来的发展更加重要。要做好申报成功后与村民的信息通报。在开发前特别是要取得村民们的利益最大化。村落的保护或利用发展,更多的是依赖政府的力量,但目前为什么以服务乡村为己任的地方政府,还有那些进入乡村的投资集团,会招致那么多的批评?其中的一大原因就是世世代代生活在村落里的农民缺少对称的信息,有问题发出的声音微乎其微,最后成为开发中博弈的受害方。

第三,立项后的经费落实。如前所述,随着一年又一年的上榜公布,各种名录的传统村落越来越多,但经费的落实似乎比消息的公布来得迟得多。这是以财政部与住建部两大部委为主体的项目,省住建厅应有直接的项目管理机构对口上级部门,保障通畅、便捷的经费落实渠道;相应的州(市)、县(市)则更是要积极配合,以免环节不畅而引起经费的拖延,甚至连带和影响到更加实惠的申报。获得申报立项的传统村落还应得到州市一级配套经费的支持。

第四,做好科学周密的规划论证。无论是保护中的开发与利用,还是开发利用中的保护,抑或是课题组所述的民间游资的进入,都必须做到规划先行,防止传统村落再次遭受被破坏的威胁。科学周密的规划源于对传统文化的尊重和敬畏,既不可生拉硬扯地为某个村落名人修葺失去“原味”的名居,更不能篡改历史文化,新造与传统村落不符的富丽堂皇的宫殿名宅。名人名家,就让它穷的依然穷,富的依然富!同时,规划中的传统村落必须考虑用于承接历史与现代结合的“过渡性空间”①过渡性空间,也称为“第二空间”,是精神构想性空间,古镇原住居民传承文化的重要场所。该空间村落精神文化符号以民俗博物馆、传习馆形式存在,当精神符号被当作文化产品进行生产时,不能刻意满足大众旅游者需求而过度消费。过渡性生产是指文化资源不为消费而生产,只限于存在而消费。参见明庆忠、段超《基于空间生产理论的古镇旅游景观空间重构》,载《云南师范大学学报》,2014年第1期。的建设,以满足村民们和部分市场的需求。

第五,首先,建议以住建厅为发起或委托负责单位,联合专业院校和科研单位,将所有入选的传统村落进行人类学式的录影数字化工程,用现代化的技术手段和方法先进行保护;其次,建议云南省政府与各州市、县政府共同联合,共同推出云南省传统村落全国摄影巡展;第三,专门开通云南省古村落介绍官网和微信公共平台,不仅展示古村落的外貌,更有人文历史的介绍。

第六,留住传统村落“天人共美”的精神。这可能是课题组提出建议或是思考中最虚,最难以落实的一条。但无论如何,作为一种美好的愿景。我们企盼、期许,中国传统文化对生态视域“以人观之”、“亲轻而仁民,仁民而爱民”的朴素观念在与现代化相伴而努力生存的传统村落中依然得以较好的诠释和保留。为什么那些已经习惯于城市化的“城里人”、外国人还在苦苦寻找这样的传统村落,就是因为这样的一些村落尚存一息“万物并育而不相害”的文化生态环境,人与自然的完美契合在这些地方能够舒适地享受到,因此,传统村落保护与利用开发的最佳成果是收获“天人共美”的家园与精神,这是为之向往的目标和方向。

[1]冯骥才.“中国北方村落文化遗产保护工作论坛”上的讲话[N].中国文化报,2012-6-18(12).

[2]百度文库:2013年12月全国城镇化工作会议.

[3]范建华,张睿莲.中国城镇化之路新探析:来自云南大理新华村的启示[J].学术探索,2013,(4).

[4]李松.城镇化进程中乡村文化的保护与变迁[J].民俗研究,2014,(1).

[5]明庆忠,段超.基于空间生产理论的古镇旅游景观空间重构[J].云南师范大学学报,2014,(1).

[6]威廉·A.哈维兰.文化人类学[M].第十版.瞿铁鹏,张钰,译.上海:上海社会科学出版社,2009.

[7]邹统钎.古城古镇与古村旅游开发经典案例[M].北京:旅游教育出版社,2005.

[8]汪欣.传统村落保护与非物质遗产研究[M].北京:知识产权出版社,2014.

[9]汉宝德.建筑母语:传统、地域与乡愁[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[10]贾雷德·戴蒙德.昨日之前的世界:我们能从传统社会学到什么[M].廖月娟,译.北京:中信出版社,2014.

A Report on the Survey of Traditional Villages in Yunnan

LIN Yi,WANG Di

(Institute of Culture Industry,Yunnan University,Kunming,650091,Yunnan,China)

The traditional village is known as“thememory of the nation”.It is the cell of society,the epitome ofChinese local culture,and our nation′s“roots”.However,with the progress of economic globalization and urbanization,this deep-rooted“nationalmemory”is becoming blurred and even will slowly go to extinction.Due to difference in regionalism and nationalism,China′s traditional villages show a variety of personality traits and village culture.In the case of Yunnan′s traditional villages,their demands also differ greatly in the urbanization process because ofmountainous areas,border and ethnic minority nationali ties as well as imbalance in econom ic development.Where will they go?How about their future development?

traditional villages;protection and development;cultural roots;cultural and ecological systems

G112

:A

:1006-723X(2015)02-0106-09

〔责任编辑:李 官〕

民进会云南省委2014年立项课题

林 艺,女,云南大学文化产业研究院教授,主要从事民族文化与经济研究;

王 笛,女,云南大学文化产业研究院2013级硕士研究生,主要从事民族文化产业研究。