影响广东沿海的热带气旋最大强度估算

2015-01-12黄浩辉

秦 鹏,黄浩辉

(广东省气候中心,广州,510080)

引 言

热带气旋(Tropical Cyclone,简称TC)是由热带海洋中的扰动发展起来的,在北半球是一种呈强烈反时针旋转的暖性气流涡旋。热带气旋内部的结构深厚,垂直尺度可以达到对流层顶(15~20km),水平尺度可达其50倍或以上[1]。热带气旋是影响我国的主要灾害性天气系统之一,热带气旋的路径、强度变化、登陆时间和地点、以及台风季的变化趋势、年代际变化、周期分析和ENSO的关系等气候特征及物理机制始终是气象学的研究热点[2-10]。热带气旋在其活动过程中,往往伴随狂风、暴雨和风暴潮,破坏力巨大[11-13]。 广东省位于南海之滨,有 4114km 的漫长海岸线(介于东经 109.659~117.175°,北纬地区不断出现跨江海桥梁、核电厂、石化、风电场及港口码头等大型工程建设项目,对热带气旋的影响十分关注。因此估算影响广东沿海的热带气旋最大强度,对沿海地区的防灾减灾以及大型工程的抗灾设计均具有重要的参考价值。

近年来,周小珊、蔡菊珍、顾裕兵和张容焱等学者采用基于动力气象学原理或概率论的方法对影响我国辽宁、浙江和福建等沿海局部地区的热带气旋地区不断出现跨江海桥梁、核电厂、石化、风电场及港口码头等大型工程建设项目,对热带气旋的影响十分关注。因此估算影响广东沿海的热带气旋最大强度,对沿海地区的防灾减灾以及大型工程的抗灾设计均具有重要的参考价值。

近年来,周小珊、蔡菊珍、顾裕兵和张容焱等学者采用基于动力气象学原理或概率论的方法对影响我国辽宁、浙江和福建等沿海局部地区的热带气旋最大强度进行了估算[14-17]。 由于自1949年以来的TC资料较为齐全,原理上可以通过概率论方法估算TC最大强度,如对主要的参数TC最低中心气压,通常采用极值分布函数计算千年一遇值作为可能最低值[15,19],但是 TC 的可能最低中心气压并不具有时间界限,重现期是不确定的,因而结果存在不确定性,因此,本文尝试利用广东沿海的历史探空资料,采用基于动力气象学原理的方法对影响广东沿海的热带气旋最大强度进行估算,给出具有确定性的结果。

1 资料来源和研究方法

1.1 资料来源

(1)广东省阳江、汕头气象探空站1980~2012年的探空资料。其中汕头探空站位于粤东东部沿海,阳江探空站位于粤西中部沿海,两站相距约500km,对广东沿海有良好的代表性。

(2)中国气象局上海台风研究所发布的1949~2012年“CMA-STI热带气旋最佳路径数据集”。包括历年西北太平洋(含南海,赤道以北,东经180°E以西) 海域TC每6h的位置和强度 (近海面或地面的TC最低中心气压和中心附近最大风速),强度等级的划分以正点前2min内的平均风速为准。

1987年以前,主要利用美国在西北太平洋飞机侦察TC的手段来确定TC中心位置和强度,自1987年美国终止西北太平洋飞机侦察TC业务以来,利用气象卫星云图确定TC中心位置和强度成为唯一的手段。TC的云型特征可用于确定其中心附近最大风速,但TC中心最低海平面气压只能间接由风速与气压两者的统计关系求得[18]。

1.2 研究方法

(1)以大气静力学方程为基础估算热带气旋海面可能最低中心气压[19-20]

假设有这样一个影响广东沿海的TC,它产生了海面可能最低中心气压,它是一系列假设的气象条件组合同时出现的结果, 这些气象条件包括TC上界的温度和高度、海面温度以及TC眼区上方垂直空气柱的温度、湿度条件等,以大气静力学方程为基础可估算出其海面可能最低中心气压。

由大气静力学方程:

结合湿空气状态方程:

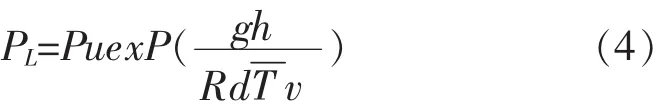

导出等压面之间的重力位势厚度公式:

可变形为:

其中:

上述各式中: 为气压 (hPa),z为位势高度(gpm),为空气密度(kg·m-3);g 为重力加速度(取值9.8m·s-2),为干空气气体常数(取值 287J·kg-1·K-1),为虚温(K),Δh 为等压面之间的厚度(gpm),为等压面之间的平均虚温 (K),PL为下层等压面气压(hPa),为上层等压面气压(hPa),为等压面之间的平均温度(K),为等压面之间的平均气压(hPa),为等压面之间的平均水汽压(hPa)。

通常以对流层顶(100hPa等压面)作为TC的上界[19],由于在该界面上气象要素值不受TC的影响,因此可根据探空资料较为可靠地确定在海面上产生TC可能最低中心气压时其上界的温度和高度,从(4)式来看,结合海面的温度、湿度条件即可推算出TC的海面气压,但由于TC眼区上方垂直空气柱的温度、湿度条件较为复杂,经一层推算会造成较大误差,因此有必要进行分层推算。从TC上界向下至靠近海面的一层等压面(一般取850hPa),以一定间隔划分等压面,每一层能确定温度、湿度条件,由(3)式计算每层的厚度,以TC上界高度减去850hPa以上各层的累计厚度可得到850hPa至海面的厚度,从而由(4)式推算出TC的海面可能最低中心气压。

(2)估算热带气旋最大梯度风速的梯度风公式[19]

采用Myers的TC气压场分布模型,有如下形式的梯度风公式:

式中:Vg 为 TC 的最大梯度风速(m·s-1),ρ为空气密度 (kg·m-3),e 为自然常数,PW为 TC 边缘气压(Pa),P0为 TC 中心气压 (Pa),R 为 TC 最大风速半径(m),f为地转偏向力(f=2ωsin,其中 ω=7.28×10-5rad·s-1,φ 为纬度)。

2 热带气旋最大强度估算

2.1 影响广东沿海的热带气旋的统计特征

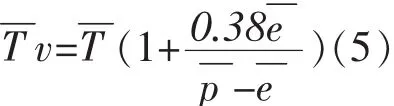

中心位置距离海岸线400km以内的热带气旋均可能严重影响沿海地区[19],根据现有 1949~2012 年共64年的“CMA-STI热带气旋最佳路径数据集”资料,建立影响广东沿海的历年TC最低中心气压极低值、历年TC中心附近最大风速极大值和历年TC登陆时中心附近最大风速极大值序列,经检验,各序列均服从极值I型概率分布,统计得到历年TC最低中心气压极低值序列的最大值为980hPa,最小值为910hPa(6903号超强台风);历年TC中心附近最大风速极大值序列(2min 平均)的最大值为 70.0m·s-1(6903 号超强台风),最小值为 30.0m·s-1;历年 TC 登陆时中心附近最大风速极大值序列 (2min平均)的最大值为 65.0·s-1(登陆台湾的 5904 号超强台风),最小值为 20.0m·s-1(表 1)。

表1 影响广东沿海的热带气旋统计特征参数

2.2 热带气旋海面可能最低中心气压估算

2.2.1 参数设定

估算TC海面可能最低中心气压P0,需要设定以下参数:

(1)对流层顶温度与高度

TC在本质上是一个气流在低层辐合而在高层辐散的系统,TC的垂直范围可用对流层顶来界定,一般采用100hPa等压面来代替对流层顶,考虑形成TC海面可能最低中心气压的条件及减少不确定性,对流层顶温度取盛夏季节(7、8月份)100hPa等压面的平均最高温度,对流层顶高度取盛夏季节100hPa等压面的最低平均高度[19]。利用广东省沿海阳江、汕头两个气象探空站1980~2012年共33年的观测数据,计算得到盛夏季节100hPa等压面的平均最高温度为-71.8℃,最低平均高度为 16653gpm。

(2)海面温度

根据我国海洋气象学家的经验研究,可假设南海北部海面极端最高温度为32℃[19]。

(3)TC眼区内温度、湿度的垂直分布

对于南中国海区TC眼区上空的温度垂直结构,假设200hPa以上呈干绝热分布,200hPa~300hPa之间为干绝热与湿绝热分布的过渡层,300hPa以下为湿绝热分布;对于TC眼区上空湿度垂直结构,假设100hPa的相对湿度为5%,200hPa的相对湿度为20%,300hPa 及以下为 100%[19]。

2.2.2 计算过程及结果

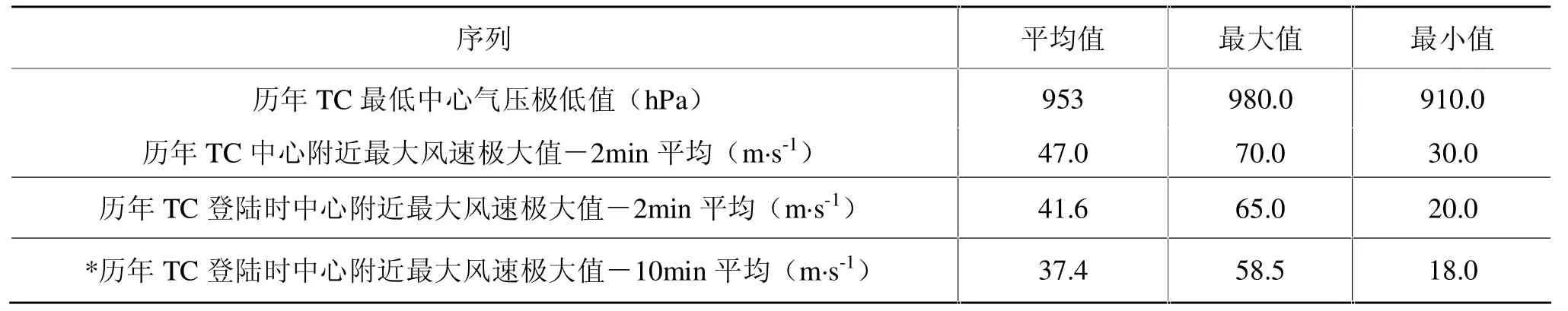

对TC眼区上方的垂直空气柱,在100~850hPa之间,以100hPa为间隔划分为若干层,利用温度—对数压力图查算各等压面的气温,根据100hPa气温,200hPa气温可经干绝热线查到,300hPa气温取干绝热线和湿绝热线的平均值,300~850hPa气温可经湿绝热线查到,由各层的相对湿度(RH)和气温,根据根据WMO推荐的戈夫-格雷奇 (Goff-Gratch)公式计算其水汽压,从而计算各等压面之间的平均气温()、平均虚温和平均水汽压,由(3)式计算得到各层的厚度(Δh)及各层的累计厚度。相关计算值见表 2, 海平面至 850hPa之间:Δh=16653-16479.8=173.2gpm,=37.5℃, 上层等压面气压为850hPa,代入(4)式计算得到:P0=866.3hPa。

表2 热带气旋海面最低中心气压估算相关计算

2.2.3 合理性分析

根据现有1949~2012年共64年的TC资料统计,在距离广东海岸线400km范围内的TC中心气压最低值为 910hPa,出现在 1969年 7月 27日(6903号超强台风),估算的P0值较其低43.7hPa。在近几十年的西北太平洋上,有不少TC个例在其生命史的实测最低中心气压低于900hPa,历史记录最低值为870hPa,出现在7919号台风(1979年10月12日),因此,本文估算影响广东沿海的TC海面可能最低中心气压为866.3hPa是较为合理的。

2.3 热带气旋中心附近可能最大风速估算

2.3.1 梯度风公式估算热带气旋海面可能最大风速

(1)参数设定

①热带气旋边缘的海面压力Pw

根据影响南海及西北太平洋的台风样本,逐个普查天气图上TC最外圈的闭合等压线值,最大值为5427号台风的最外圈气压值1011hPa,影响广东沿海并产生最大风速的TC边缘的海面压力Pw假设为该值。

②TC最大风速圈半径R

显著的“台风眼”是TC发展成熟的一个明显标志,台风最大风速往往出现在台风眼边缘附近,台风强度越强,一般眼区越小。郭晓岚曾对TC最大风速圈半径的理论极限最小值进行过研究,指出在北纬20°附近的西北太平洋中,TC最大风速圈半径的最小值可能低于10km[19],因此,可假设影响广东沿海并产生最大风速的TC最大风速圈半径为10km。

(2)计算结果

取TC中心最低气压P0=86630Pa、边缘海面压力 Pw=101100Pa、最大风速圈半径 R=10000m、空气密度 ρ=0.963kg·m-3(TC 眼区海面附近空气密度)及φ=20°(距广东海岸线400km海域的平均纬度)代入(6)式,得到影响广东沿海的TC海面最大梯度风速Vg=74.1m·s-1。

由于气旋的向前运动,破坏了滞留气旋风场的对称性,因此计算TC最大海面风速需在滞留气旋风场的基础上叠加不对称性修正矢量:=YTX,其中经验常数 Y=1.5,X=0.63,T 为热带气旋移速(kn)[19]。根据历史TC资料检索,距广东海岸线400km范围内TC的最大海面移动速度为T=26.3kn(9719号热带风暴),计算得到=11.8kn=6.1m·s-1,最终得出 TC最大海面风速 Vmax=74.1+6.1=80.2m·s-1。

(3)合理性分析

根据现有1949~2012年TC资料统计,在距离广东海岸线400km海域内,TC中心附近最大风速的最大值为 70m·s-1(出现在 6903 号台风),本文估算值较其高 10.2m·s-1,而在所有生命史内中心最低气压低于900hPa的TC个例中,其中心附近最大风速大于或等于80m·s-1的占比超过1/3,因此本文估算影响广东沿海的TC中心附近海面可能最大风速为 80.2m·s-1是较为合理的。

2.3.2 热带气旋登陆广东沿海时可能最大风速估算

假设强度如上述估算的TC登陆广东沿海地区,可用折减因子0.9将Vmax换算为陆地气象观测站距地面10m高度的10min平均风速为72.2m·s-1[19]。

当TC中心从海域上空移动到毗连的陆地上空时,风速将受下垫面摩擦阻力以及气旋眼内压力增加(陆上填塞)的影响而减小。一般在离海岸线15km范围内,受不同类型下垫面的摩擦阻力影响,风速减小幅度从15%~60%不等,陆上填塞影响则与TC登陆的时间长短有关,一般在5h后风速减小幅度近似为10%[19]。广东沿海离海岸线15km范围内下垫面以滩涂和低矮丘陵为主,TC刚登陆的较短时间内风速受下垫面摩擦阻力影响的减小幅度可假设为15%,按TC在陆上移动速度估算,距离海岸线15km范围内,陆上气压填塞影响时间约为1h,TC风速的减小幅度可假设为2%,则TC登陆时近地面的可能最大 10min 平均风速为 72.2×0.85×0.98=60.1m·s-1。

统计现有1949~2012年TC资料进行对比分析,在距广东海岸线400km区域内,TC登陆区域包括海南、广东、福建和台湾等地区,各地区TC登陆时中心附近最大风速的最大值均按折减因子0.9换算为近地面的10min平均风速,海南为49.5m·s-1(7314 号台风),广东为 45.0m·s-1(9615 号台风),福建为 40.5m·s-1(8510 号台风), 台湾为 58.5m·s-1(5904 号超强台风)。 本文估算值 60.1m·s-1较现有值高 1.6~19.6m/s 是较为合理的。

3 小结

利用广东省沿海阳江、汕头气象探空站1980~2012年的观测资料,以大气静力学方程为基础,估算影响广东沿海的热带气旋的海面可能最低中心气压为866.3hPa,利用梯度风公式估算热带气旋中心附近海面可能最大风速为 80.2m·s-1,考虑陆上摩擦阻力和陆上填塞等影响因素,进一步估算热带气旋登陆广东沿海时近地面可能最大10min平均风速为60.1m·s-1。 与现有热带气旋观测资料对比,估算结果具有一定保守性,在工程气象应用以及防灾减灾方面是较为合理的。

[1]广东省人民政府农业办公室,广东省气象局农业气象中心.广东气候与农业 [M].广东高等教育出版社,1996:33-34.

[2]炎利军,黄先香,于玉斌,等.近58年西北太平洋热带气旋频数的气候变化特征 [J].气象研究与应用,2007,28(S2):63-64.

[3]谢炯光,纪忠萍.登陆广东省热带气旋的奇异谱分析[J].热带气象学报,2003,19(2):163-168.

[4]马红云,何伟芬,王咏青.两类不同路径热带气旋登陆前后的总能量对比分析[J].广东气象,2008,30(1):35-38.

[5]苏丽欣,黄茂栋,黄晴晴,近10a西北太平洋海域登陆台风的环境场特征分析[J].气象研究与应用,2007,28(4):11-13.

[6]刘静,吴启树,龚振彬,等.近30年来影响福州的热带气旋统计研究[J].气象研究与应用,2007,28(S2):61-62.

[7]吴慧,林熙,吴胜安,等.1949~2005年海南岛登陆热带气旋的若干变化特征[J].气象研究与应用,2010,31(3):9-12.

[8]李辉,郑群峰,王博,等.1952~2008年影响深圳市热带气旋的气候特征[J].广东气象,2010,32(5):12-14.

[9]何小娟,甘静,潘静,等.201002号台风“康森”移动路径特点的分析[J].气象研究与应用,2010,31(4):12-15.

[10] 张洁婷,陈明璐,廖胜石,等.0812 号台风鹦鹉分析[J].气象研究与应用,2011,32(1):18-21.

[11]唐晓春,梁梅青.登陆广东的热带气旋及其产生的灾害链[J].灾害学,2006,21(3):47-53.

[12]梁水林.设计基准台风浪推算法的探讨[J].电力勘测,1996年 02期:51-55.

[13]刘德辅,韩凤亭,庞亮,等.台风作用下核电站海岸防护标准的概率分析[J].中国海洋大学学报,2010,40(6):140-146.

[14]周小珊,杨森,杨阳,等.影响红沿河核电厂区热带气旋特征及最大强度估算[J].自然资源学报,2007,22(6):916-923.

[15]蔡菊珍.可能最大热带气旋中心气压计算研究[J].浙江气象科技,1998,19(3):3-7.

[16]顾裕兵,赵鑫,黄君宝,等.影响秦山核电厂热带气旋特征及核安全可能最大热带气旋参数设计值计算 [J].浙江水利科技,2010,(1):41-45.

[17]张容焱,李玲,高建芸,等.影响闽南核电厂热带气旋特征及其最低气压的计算 [J].热带气象学报,2011,27(5):745-752.

[18]范蕙君,李修芳,燕芳杰,等.确定台风强度方法的改进[J].气象,1990,16(8):10-14.

[19]国家核安全局政策法规处.(HAD101/11)核电厂设计基准热带气旋[G].北京:中国法制出版社,1991.

[20] 盛裴轩,毛节泰,李建国,等.大气物理学[M].北京大学出版社,2003:18-22,133-143.