失效模式和效果分析在患儿安全管理中的应用

2015-01-09姚红梅王彬翀王冰倩王健生

◆姚红梅 邢 虹 王彬翀 王冰倩 白 璐 王健生*

责任编辑:吴小红

新生儿病房无家属陪护,患儿无语言能力及自我保护能力,病情发展快[1];加之医疗及护理工作量大,劳动强度高,存在诸种安全隐患,容易发生医疗纠纷。作为西安市某三级甲等医院,A 院将失效模式和效果分析(Failure Mode and Effect Analysis,FMEA)应用于新生儿病房患儿安全管理中,取得了良好效果。

1 FMEA 概述

FMEA 是一种前瞻性的风险评估和医疗安全管理模式,是在行动之前就认清问题并预防问题发生的分析[2]。其基本流程包括:确立主题、组成团队、绘制流程、进行分析、计算RPN(Risk Priority Number,风险系数)、评估结果、计划改善等7 个环节[3]。其中,关键环节是针对每个失效模式,团队成员共同计算RPN 值。计算RPN 值时,必须考虑发生频度(O)、侦测度(D)、严重度(S),每个指标的评分均从1 到10,分值越高程度越明显[4]。发生频度是指失效模式发生的可能性;侦测度是指失效发生后被发现的可能性;严重度是指失效发生可能导致的后果。RPN=O×D×S,取值1~1 000。RPN 越高说明安全隐患越大。

2 FMEA 应用

新生儿病房患儿安全涉及多个关键流程和环节,为了更好地说明问题,以患儿身份识别流程为例,展开FMEA。

2.1 确立主题

准确辨认患者身份是患者安全目标之一。正确的身份识别是医疗安全的保障[5]。新生儿病房对患儿身份识别要求较高。因此,在新生儿病房患儿身份识别过程中,以降低失效模式的RPN 值为质量管理主题。

2.2 组成团队

由产科主任、护士长,新生儿科主任、护士长,具有丰富经验的医师、护士和医疗质量控制办公室工作人员共10 人组成FMEA 团队。新生儿科主任为组长,定期开会讨论,明确活动目标、任务及要求。

2.3 绘制流程

将患儿住院诊疗过程分为入院、住院、出院3 大阶段。

2.3.1 入院阶段 新生儿科护士和产科护士、家属共同检查患儿情况→核对腕带信息,填写床头卡→核对患儿父母信息,填写联系单→佩戴腕带,执行床头卡→与产科护士或家属进行交接确认。

2.3.2 住院阶段 所有检查治疗均严格执行“三查七对”→每班交接时均查看腕带情况→做好外来工作人员及家属探视管理→外出检查时落实患儿身份识别和陪同管理。

2.3.3 出院阶段 新生儿科护士和家属共同检查患儿情况→核对患儿父母信息和腕带信息→完善联系单出院信息→与家属进行交接确认。

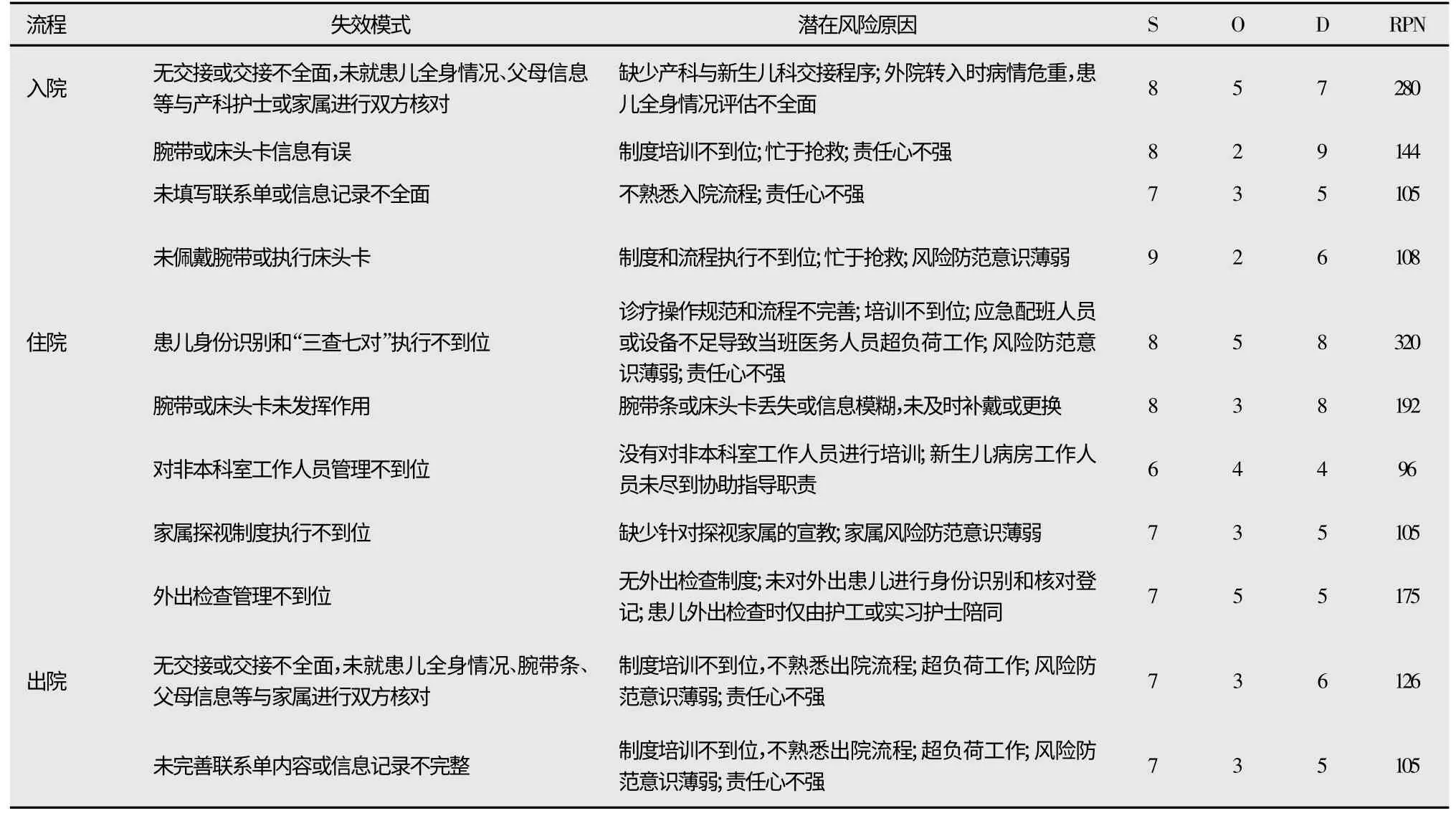

2.4 风险评定

按照流程,逐一分析每个过程中的患儿身份识别要素,团队成员依据工作经验,运用头脑风暴法和文献研究法对流程中的每一个步骤进行可能的失效模式查找,列出存在潜在失效的流程及原因,确定潜在失效模式和风险因素[6]。进行危害分析及危险度评估,确定每个失效模式潜在后果,对各失效模式实际发生的可能性、后果严重性及检测度进行评估,以团队成员平均值为RPN 值。评估结果见表1。

2.5 加强患儿身份识别管理

根据表1,针对RPN 值大于120 的6 项失效模式制定改进措施。

(1)完善患儿身份识别关键流程,制定《新生儿院内交接制度和流程》《新生儿出入院身份识别制度和流程》。患儿从产科转入新生儿科时,严格执行身份识别制度和流程,将腕带和床头卡作为身份识别工具[7]。建立《家长、监护人和患儿身份确认制度》,对新入院患儿家长或监护人进行身份登记,采集患儿足印、家长指纹,进一步核对,并将其作为必要的法律依据。

(2)积极组织医务人员学习规章制度,加大新制度、新流程及新规定的培训力度,做到人人知晓、落实到位。加强医务人员风险防范意识培训,提高安全意识,及时通报医疗安全信息和医疗不良事件,并进行典型案例分析,增强风险防范意识[8]。

(3)制定《新生儿查对和交接班制度》《新生儿病房安全管理制度》《婴儿沐浴操作规程》《新生儿喂奶操作规程》等,建立健全安全管理制度、规范及流程,加强医务人员专业技术培训。诊疗护理操作均严格执行患儿身份识别制度和流程,认真做好“三查七对”。交接班时,按照流程实施床头交接,查看腕带佩戴情况,严格执行腕带和床头卡信息双核对。同时,加强医务人员职业道德教育,培养慎独精神。

表1 患儿身份识别流程失效模式与潜在风险原因

(4)科学合理排班。在保证新生儿科医护人员合理配备的基础上,充分考虑突发应急情况,制订应急预案。遇到突发事件时,紧急启动应急预案,做好配/备班准备和应急物资储备,避免医务人员超负荷工作。

(5)制订《新生儿外出检查制度》,加强医务人员培训。外出患儿身份识别和核对由2 名护理人员进行,并做好外出记录。外出检查时,由新生儿科固定班次护士和患儿家属双方陪同,准备必要抢救措施,安排合理路径,做好风险防范准备。

(6)严格执行《新生儿出入院身份识别制度和流程》,出院时认真核对患儿腕带、父母身份证、结账单等信息,再次采集患儿足印、家长指纹,进一步核对,确保新生儿身份识别准确。

(7)成立科室质控小组,对患儿身份识别制度和流程执行情况进行监测,发现问题及时整改,并定期总结,结果及时反馈,实现患儿安全管理持续改进。

2.6 效果对比

干预1年后,再次组织团队成员对失效模式和潜在风险原因进行打分,计算患儿身份识别失效模式RPN 值。FMEA 实施前后患儿身份识别RPN 值比较见表2。

结果表明,通过FMEA 研究,针对患儿身份识别流程失效模式提出的危险因素建立健全安全管理制度,规范操作流程,积极采取措施对身份识别风险进行防范和控制管理,取得了良好效果,RPN值由1 237 分降低为226 分。

表2 FMEA 实施前后患儿身份识别失效模式RPN 值比较(单位:分)

3 小结

FMEA 强调的是“事前预防”合并“事中控制”,通过基于识别高危流程的失效模式和实施流程再造,实现对关键项目的改进[9]。在运用FMEA 对新生儿病房患儿身份识别流程进行风险管理的基础上,进一步扩大FMEA 的应用范围,通过科学、有效的“事前预防”和“事中控制”,切实达到降低住院患儿安全风险事件发生、保障医疗安全的目的。

应用FMEA 从系统入手,从源头出发,杜绝新生儿病房患儿安全隐患,是减少新生儿病房医疗差错、确保患儿安全的重要举措。FMEA 不是一次性的风险管理改善模式,强调“发现问题—分析问题—解决问题—经验反馈—发现问题”的循环过程[10],在实际操作中可以通过反复多次改进,不断优化医疗风险管理流程,实现程序化、规范化管理,从而促进医疗质量持续改进。

[1]Ian Dobson,Quynh Doan,Geoffrey Hung.A systematic review of patient tracking systems for use in the pediatric emergency department[J].The Journal of Emergency Medicine,2013,44(1):242-248.

[2]Maria Laura Chiozza,Clemente Ponzetti.FMEA:A model for reducing medical errors[J].Clinica Chimica Acta,2009,404:75-78.

[3]冯 雁,姚小红,周朝阳.失效模式及效应分析在控制ICU 呼吸机相关性肺炎中的应用[J].中华医院感染学杂志,2011,21(3):448-450.

[4]陈燕溪,何鹏彬,李亚萍,等.失效模式在促进医院廉政建设方面的应用[J].中国卫生质量管理,2015,22(2):114-117.

[5]顾利燕.安全管理模式在新生儿病房护理风险防范中的应用[J].淮海医药,2013,31(4):358-359.

[6]于雁玲,武建康,范慧霞.失效模式后果分析在高危药品管理中的应用[J].中国药物与临床,2013,13(11):1503-1504.

[7]Susan F,Paparella,Horsham.Accurate patient identification in the emergency department:meeting the safety challenges[J].Journal of Emergency Nursing,2012,38(4):364-367.

[8]曹艳佩,马 昕,杨晓莉,等.失效模式与效应分析在用药流程中的应用[J].中国卫生质量管理,2011,18(2):37-40.

[9]薛美琴,张玲娟,钱火红,等.FMEA 结合RCA 预防非计划性拔管的效果分析[J].护理科学,2013,28(19):54-56.

[10]黄 颖,张雪梅,彭 城,等.失效模式与效应分析应用于患者风险管理的可行性探讨[J].医学与社会,2013,26(10):65-68.