硕士研究生学习适应性及其影响因素分析——基于江苏6 所高校教育学研究生的实证研究

2015-01-08李孝更蔡国春

李孝更 蔡国春

国内关于学习适应性的研究目前多集中于基础教育阶段,也有一些针对在校大学生的研究,如《大学生学习适应量表的编制》[1]、以深圳在校大学生为对象进行的研究[2];而对硕士研究生学习适应性的研究关注不够。 在部分关于硕士研究生学习状况的研究中,个别文献涉及学习适应能力与研究生生源特征之相关性的分析,但对影响学习适应性诸多因素进行多维度的综合研究还不够充分。

笔者认为,学习适应性是个体根据自身的需要及环境的变化,努力调整自我、克服困难,以期取得较好学习效果的心理与行为倾向。 课题组以教育学专业全日制硕士研究生为研究对象,选择了江苏省6 所具有代表性的高校,使用自编问卷(涉及学习心理适应与学习行为适应两个方面共8 个维度),整群抽取其教育学硕士研究生作为被试,运用SPSS19.0软件处理数据,从总体上描述被试研究生的学习适应性水平,探明不同特征变量硕士研究生学习适应性水平的差异性并分析其影响因素,深度考察目前硕士研究生的学习状况,以期为改进我国高校硕士研究生培养工作提供参考。

一、研究方法

1.样本选择

问卷调查于2014 年3~6 月实施。 实际发出问卷1288 份,覆盖率为74.41%;收回问卷1047 份,回收率为81.29%;有效问卷1035 份,有效率98.85%。表1 列出了有效问卷被试的构成情况。

表1 问卷的被试构成

2.研究工具

课题组先期对教育学硕士研究生及其相关导师进行访谈,并草拟开放式问卷在其中4 所高校部分硕士研究生中进行试测,在此基础上,编制了《教育学硕士研究生学习适应性问卷》。 问卷由两个部分组成,第一部分为基本信息,涉及被试的基本信息及与被试有关的生源特征信息;第二部分为问卷主体内容,设计了能够反映被试学习能力适应、学习目标适应、学习动力适应、学习基础适应、自主学习适应、学习态度适应、干扰因素适应、择业准备适应等8 个维度共计41 个项目(所有项目均采用Likert 5 点法记分)。

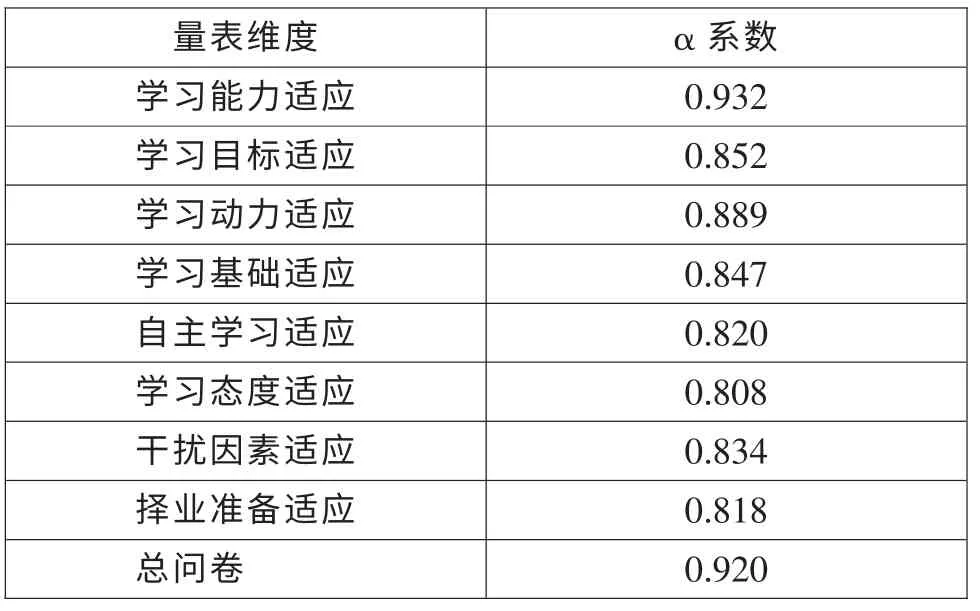

数据分析表明,通过验证性因子分析的模型拟合情况来评价结构效度,显著的相关系数说明理论模型假设成立,问卷具有较好的结构效度;各项目与其所属分测验的相关系数(0.489~0.754),显著高于它们与其他分测验的相关系数(0.029~0.433),说明本量表的内部一致性效度较好。 问卷各维度的α 系数介于0.808~0.932 之间,说明所编制的测量问卷具有较好的信度(见表2)。

表2 问卷的信度系数

3.问卷发放和数据处理

问卷调查采用团体施测的方式,填写后现场回收,保证了较高的回收率。 数据录入中,对5 点量表中的选项进行赋值,以数值1~5 区分学习适应性水平高低,数值越高,学习适应性水平越高。同时,采用过程查核法以及终点查核法进行数据检核。

二、数据分析

统计数据显示,被试的学习适应性均分最低为1.36,最高为4.71。 其中,低于3.0 的有425 人,表明41.06%的被试学习适应性处于中等偏下水平;低于2.50 的有104 人,表明10.05%的被试学习适应性水平很低。 可见,从整体上看,教育学硕士研究生学习适应性水平不高。

1.不同性别被试的学习适应性水平

经独立样本t 检验得出,男生的学习适应性水平极其显著地高于女生(P〈0.001)。另外,数据显示,男生的自主学习、干扰因素适应水平显著高于女生(P〈0.05);学习动力适应水平非常显著地高于女生(P〈0.01);学习能力、学习目标、学习基础、择业准备适应水平极其显著地高于女生(P〈0.001)(见表3)。

表3 教育学硕士研究生学习适应性之性别差异

2.不同年龄组被试的学习适应性水平

被试的年龄处于21~39 岁之间,平均年龄取整为25 岁。 以年龄组(21~24 岁为低年龄组、25 岁为平均年龄组、26~39 岁为高年龄组)为自变量,进行方差分析发现:不同年龄组被试的学习适应性水平差异显著(P〈0.05);在具体适应维度中,3 个不同年龄组被试的学习能力、学习基础、择业准备适应水平存在显著差异(P〈0.05)(见表4)。

LSD 事后检验和均值比较显示:高年龄组被试的学习能力、学习基础、学习态度、择业准备适应水平显著高于平均年龄组(P〈0.05);低年龄组被试的择业准备适应水平显著高于平均年龄组(P〈0.05)。

3.不同年级被试的学习适应性水平

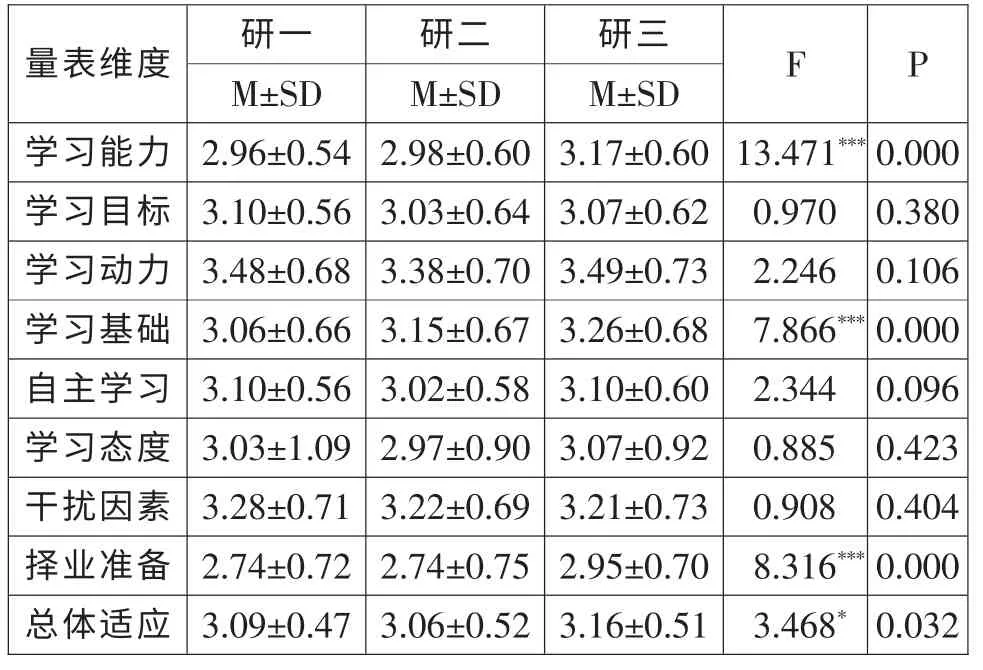

以年级(研一、研二、研三)为自变量,进行方差分析发现:不同年级被试学习适应性水平存在显著差异(P〈0.05);在具体适应维度中,3 个年级组被试的学习能力、学习基础、择业准备适应水平存在极其显著的差异(P〈0.001)(见表5)。

LSD 事后检验和均值比较显示:研三被试的学习能力、学习基础、择业准备适应水平显著高于研一、研二的被试(P〈0.05),而研一被试的自主学习适应水平显著高于研二的被试(P〈0.05)。

表4 教育学硕士研究生学习适应性之不同年龄组差异

表5 教育学硕士研究生学习适应性之年级差异

4.不同学习时间投入的被试学习适应性水平

以投入学习时间(按照不少于10 小时、不少于8 小时、不少于6 小时、不少于4 小时、少于4 小时区分为5 组)为自变量,进行方差分析发现:不同学习时间投入的被试学习适应性水平差异极其显著(P〈0.001);在具体适应维度中,5 个组被试的适应性水平都存在极其显著的差异(P〈0.001)(见表6)。

LSD 事后检验和均值比较显示:被试学习时间投入越多,其学习能力、学习基础、学习态度、干扰因素、择业准备适应性水平越高;而在学习目标、自主学习适应、学习动力适应维度,学习时间投入为8 小时左右的被试适应性水平更高;学习时间投入少于4 小时的被试在各维度的适应性水平明显最低。

5.不同导师指导方式下的被试学习适应性水平

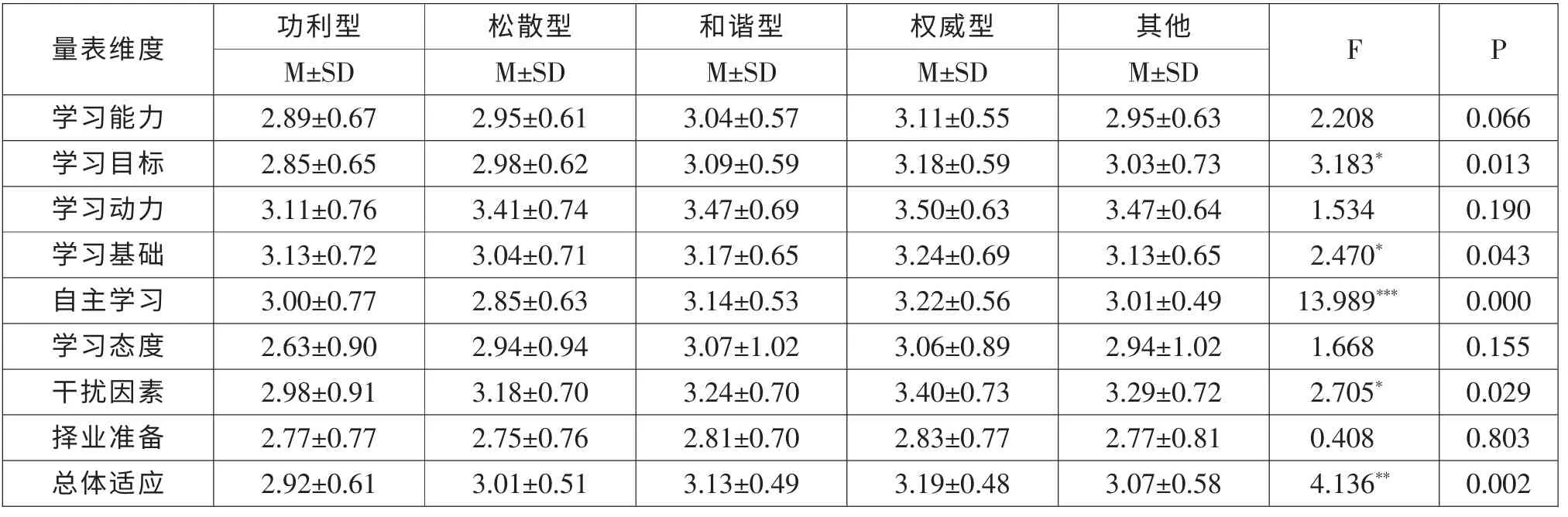

“导师指导方式” 的划分主要参照许克毅的观点[3]。 以导师指导方式(按功利型、松散型、和谐型、权威型、其他分为5 组①西安电子科技大学许克毅教授从人际交往的视角,根据导师与研究生交往的密切程度和影响程度,总结出权威型、和谐型、松散型、功利型以及冷漠型等5 种师生关系模型。 鉴于20 余位接受访谈的被试以及186 位参与开放式问卷的被试所提供信息,本文将其中的“冷漠型”修订为“其他”。)为自变量,进行方差分析发现:导师指导方式不同的被试,学习适应性水平差异非常显著(P〈0.01);在具体适应维度中,各组被试在学习目标、学习基础、自主学习、干扰因素方面的适应水平存在显著差异(P〈0.05)(见表7)。

LSD 事后检验和均值比较显示:导师指导方式为和谐型和权威型的被试,学习能力、学习目标、学习基础、自主学习适应水平显著高于导师指导方式为松散型的被试(P〈0.05);导师指导方式为和谐型的被试,学习动力、学习态度适应水平显著高于导师指导方式为功利型的被试(P〈0.05);导师指导方式为权威型的被试,学习目标、学习动力适应水平显著高于导师指导方式为功利型的被试(P〈0.05),且干扰因素适应水平显著高于其他4 组被试(P〈0.05)。

表6 教育学硕士研究生学习适应性之学习投入时间差异

表7 教育学硕士研究生学习适应性之导师指导方式差异

6.参与课题情况不同的被试学习适应性水平

以参与课题情况(按既未参与又未主持课题、参与课题、主持课题分为3 组)为自变量,进行方差分析得到:不同参与课题情况的被试学习适应性水平差异极其显著(P〈0.001);在具体适应维度中,仅学习态度适应水平不存在显著差异(见表8)。

LSD 事后检验和均值比较显示:除学习态度、干扰因素适应维度外,3 组不同参与课题情况的被试在各维度的适应性水平上,两两之间均存在非常显著的差异,均表现为主持课题的被试适应性水平高于参与课题的被试,且均高于既未参与又未主持课题的被试;主持课题的被试干扰因素适应水平显著高于参与课题的被试(P〈0.05)。

7.不同论文发表情况的被试学习适应性水平

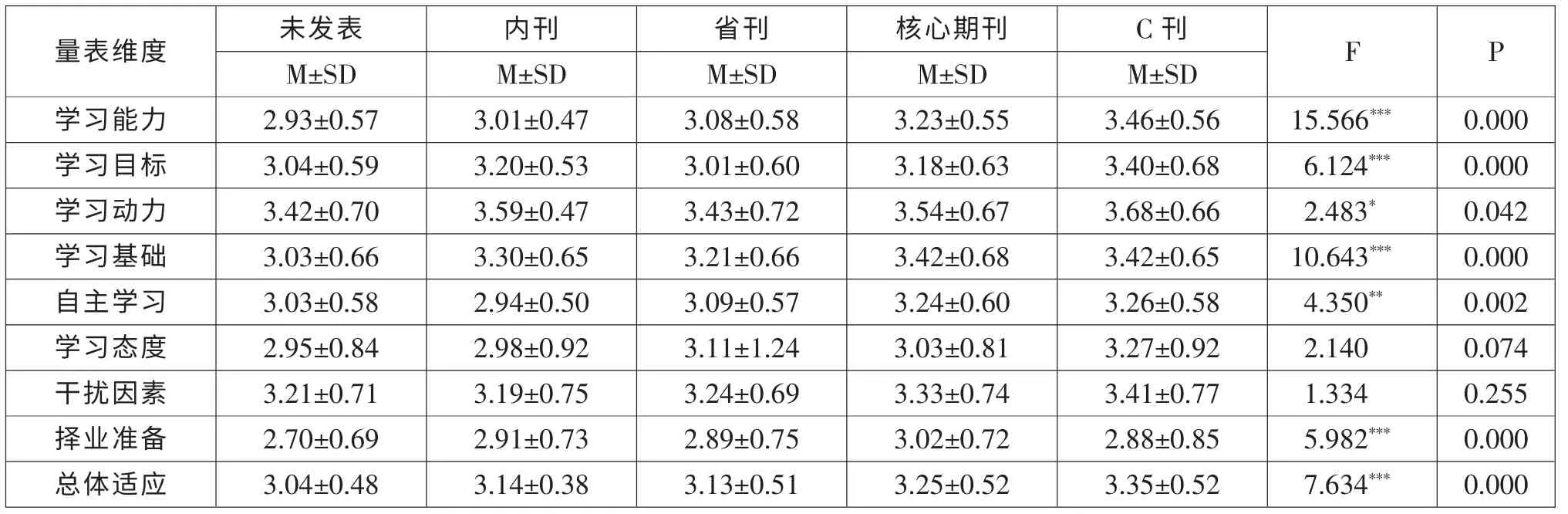

以论文发表情况差异(按未发表论文、在内刊发表论文、在省级期刊发表论文、在核心期刊发表论文、在C 刊发表论文区分为5 组不同情况)为自变量,通过方差分析发现:不同论文发表情况的被试学习适应性水平差异极其显著(P〈0.001);在具体适应维度中,仅有被试的学习态度、干扰因素适应水平不存在显著差异(见表9)。

LSD 事后检验和均值比较显示:在内刊发表论文的被试学习基础适应水平显著高于未发表文章的被试(P〈0.05);在省刊发表论文的被试学习能力、学习基础、学习态度、择业准备适应水平均显著高于未发表文章的被试(P〈0.05);在核心期刊发表论文的被试学习能力、学习基础、自主学习、择业准备适应水平显著高于未发表文章的被试,自主学习适应水平显著高于在内刊发表论文的被试,学习能力、学习目标、自主学习适应水平显著高于在省刊发表论文的被试(P〈0.05);在C 刊发表论文的被试学习能力适应水平显著高于其他4 组被试,学习目标、学习动力、自主学习适应水平显著高于尚未发表论文以及在省刊发表论文的被试,学习目标适应水平显著高于在核心期刊发表论文被试(P〈0.05)。

表8 教育学硕士研究生学习适应性之参与课题情况差异

表9 教育学硕士研究生学习适应性之论文发表情况差异

8.不同生源特点被试的学习适应性水平

(1)父母是否接受过高等教育的被试学习适应性水平。 考虑到学界通常以家庭主要成员的受教育程度与职业两个因素考察家庭的社会经济地位,但因职业分类的标准缺乏统一性,在本研究中,仅考察被试的父母(任一方,下同)是否接受了高等教育(大专及以上)。

经过独立样本t 检验得到: 父母接受过高等教育的被试与父母没接受过高等教育的被试学习适应性水平差异不显著(P>0.05);在具体适应维度中,仅在“学习基础”适应维度,父母接受过高等教育的被试显著地高于父母没接受过高等教育的被试(P〈0.05)(见表10)。

(2)具有不同教育教学类工作年限的被试学习适应性水平。 以入学前以及在读期间从事教育教学类工作(包括兼职)的年限(按照无、不足两年、两年及以上分为3 组)为自变量,进行方差分析得到:具有不同教育教学类工作年限的被试学习适应性水平不存在显著差异(P>0.05);在具体适应维度中,3 组被试的学习动力、学习基础、择业准备适应水平存在显著差异(P〈0.05)(见表11)。

LSD 事后检验和均值比较显示:教育教学类工作年限不足两年的被试学习动力、学习基础、择业准备适应水平显著高于无相关工作经验的被试(P〈0.05);教育教学类工作年限为两年及以上的被试学习能力、学习动力、学习基础适应水平显著高于无相关工作经验的被试(P〈0.05)。

表10 教育学硕士研究生学习适应性之父母是否接受了高等教育差异

(3)不同前学历学校类型被试的学习适应性水平。 以被试的前学历学校类型(按照“211 工程建设”高校、地方公办本科院校、独立学院或公有民办的二级学院、高职高专区分为4 组,其中“985 工程”建设高校与“211 工程”建设高校归并为“211 工程”建设高校,简称“211 高校”)为自变量,进行方差分析得出:不同前学历学校类型的4 个组被试学习适应性水平差异不显著(P>0.05);在具体适应维度中,仅在学习能力、学习目标、学习动力、自主学习适应维度上存在显著差异(P〈0.05)(见表12)。

LSD 事后检验和均值比较显示:前学历学校类型为“211 高校”的被试学习能力适应水平显著高于地方公办本科院校以及独立学院或公有民办的二级学院的被试(P〈0.05);前学历学校类型为高职高专的被试学习目标、学习动力适应水平显著高于其他3 个组的被试,自主学习适应水平显著高于前学历学校类型为“211 高校”以及地方公办本科院校的被试(P〈0.05)。

表11 教育学硕士研究生学习适应性之教育教学类工作年限差异

(4)不同就读学校类型被试的学习适应性水平。以目前就读学校类型(按照“985 高校”、“211 高校”、一般高校区分为3 组)为自变量,进行方差分析得到:不同就读学校类型的3 组被试学习适应性水平无显著差异(P>0.05);在具体适应维度中,仅在学习动力和择业准备适应维度方面存在显著差异(P〈0.05)(见表13)。

LSD 事后检验和均值比较显示:现就读于“211高校”的被试学习动力适应水平非常显著地高于现就读于一般高校的被试(P〈0.01),现就读于一般高校和“211 高校”的被试择业准备适应水平非常显著地高于现就读于“985 高校”的被试(P〈0.01)。

(5)是否跨学科生源被试的学习适应性水平。经过独立样本t 检验得出,跨学科生源与非跨学科生源被试学习适应性水平差异不显著(P>0.05);在具体适应维度中,仅在干扰因素适应维度,非跨学科生源显著高于跨学科生源(P〈0.05)(见表14)。

三、讨论与结论

本研究在分析硕士研究生学习适应性水平的有关影响因素方面所得出的结论, 不仅充实丰富了此前相关研究的观点,也在一定程度上有助于澄清人们一些“想当然”的认识。 数据分析证明了性别、年龄、年级、学习投入时间、导师指导方式、参与课题、发表论文等因素,对教育学硕士研究生学习适应性发展水平具有显著影响;而与课题组起初提出的研究假设相悖(也和人们与此相关的一些“理应如此”不相吻合)的是,父母是否接受过高等教育,本人具有教育教学类工作年限、前学历学校类型、现就读学校类型以及是否跨学科生源等因素,对研究生学习适应性的影响却并不显著。因此,各研究生培养单位可以根据学生的具体情况,采取针对性措施,改进学习状况,增强学习效果。

1.不同性别研究生的学习适应性水平不同

男生的学习适应性水平显著高于女生,且自主学习、抗干扰能力、学习动力、学习能力、学习基础、择业准备适应水平高于女生。本研究还发现,仅占样本总量18.85%的男生,发表核心期刊论文、C 刊论文的比例较高,这可能与不同性别研究生的社会角色差异有关。 在硕士研究生阶段,女生在面对感情、家庭、子女等问题时,比男生有更多心理困扰并会付出更多时间和精力。

表12 教育学硕士研究生学习适应性之前学历学校类型差异

表13 教育学硕士研究生学习适应性之就读学校类型差异

表14 教育学硕士研究生学习适应性之是否跨学科生源差异

2.不同年龄研究生的学习适应性水平不同

高年龄组被试的学习能力、学习基础、择业准备适应水平显著高于平均年龄组被试。 这与Kiang 等指出的“年龄越大则因经济压力造成的学习适应性问题就越少”结论相似[4]。 访谈中一些被试研究生“年龄越大要分心的事儿越多,没心思学习”的说法并不具有普遍意义。

3.不同年级研究生的学习适应性水平不同

研三被试的学习能力、学习基础、择业准备适应水平最高,这或许与研三学生所经历的科研训练以及所面临的就业压力不无关系;研二被试的学习基础适应水平虽然高于研一被试,但在其他维度的适应水平都比较低,这可能是因为研二被试更多地面临着论文写作与发表的压力。

4.不同的学习投入时间导致学习适应性水平不同

在学习上投入越多时间的被试,其学习能力、学习基础、学习态度、干扰因素、择业准备适应性水平越高,而在学习目标、自主学习、学习动力适应维度却并非如此。研究表明,在学习投入时间与学习适应性水平之间存在着倒“U”型关系,也就是说,提高学习适应性水平需投入大量必要的时间,但超过一定的限度,学习适应性水平反而会下降。 可见,虽不能绝对化地说学习投入时间越多则学习适应性水平越高,但学习投入时间的长短是影响学生学习适应性的重要因素。

5.不同的导师指导方式会造成学习适应水平的不同

Keyl 和他的同事们的研究表明,教师的帮助、关心、支持和鼓励对学习适应性有正向作用,老师和管理员越是以学生为中心,学生的学习适应性越好[5]。导师指导方式为和谐型和权威型的被试,其学习能力、学习目标、学习动力、学习基础、自主学习、干扰因素适应水平较高,而导师指导方式为松散型和功利型的被试学习适应性水平较低。

6.不同的参与课题程度带来不同的学习适应性水平

主持和参与课题的被试,其学习能力、学习目标、学习动力、学习基础、自主学习、干扰因素、择业准备适应水平显著高于既未参与又未主持课题的被试。前者比后者承担了更多的学习和科研任务,也接受了更多的科研训练,因而学习适应性水平更高,这一结果应该不难理解。

7.在不同期刊发表论文的研究生学习适应性水平不同

虽然访谈时很多导师也表示“以是否发表了C刊论英雄”是不当的评价方式。 但研究结果表明,在C 刊发表论文的被试学习能力更强,学习目标更明确,学习动力更足,学习基础更好,学习更自主自觉。可见,“要求发表论文” 本身是有助于硕士研究生进行学习与研究的。

8.父母学历水平导致的学习适应性水平差异不明显

虽然父母学历水平会影响学生教育资源的获取[6],但此次研究结果表明,虽然父母接受过高等教育的被试学习基础适应水平显著好于父母没接受过高等教育的被试,不过父母是否接受过高等教育并非影响被试学习适应性水平的重要因素。 不同家庭中的人所接受的文化资本固然千差万别,研究生阶段的学习可能更依赖于个人的努力而非家庭文化资本的供给。

9.不同教育教学类工作经历未带来学习适应性水平的显著差异

虽然有教育教学类工作经历的被试学习能力、学习动力、学习基础、择业准备适应水平均高于无相关工作经历者,然而,从整体上看,从事教育教学类工作年限并没有造成学习适应性方面的显著差异。笔者赞成 “教育学是一门实践性很强的学科”[7],并认为,教育学硕士研究生在兼职和实习过程中所积累的教育教学类工作经验有助于提高攻读教育学专业的学习适应性水平。

10.不同的前学历学校类型未导致学习适应性水平的显著差异

虽然这方面不存在显著差异,却表现为前学历学校类型为“211 高校”和高职高专的被试适应水平较高。 前学历学校类型为“211 高校”的被试,在学习基础上略胜一筹并不令人意外;而前学历学校类型为高职高专的被试,可能因需要付出更多时间和精力,才能跨越报考硕士研究生的“门槛”,克服求学中遇到的歧视和偏见,故而学习适应性水平较高。

11.不同的现就读学校类型未导致学习适应性水平的显著差异

是否正求学于名校(“985 高校”和“211 高校”)并非影响被试学习适应性水平的重要因素。 必须说明的是,这里比较的是被试的“学习适应性水平”,而不是“学术水平”。

12. 是否跨学科生源并不存在学习适应性水平的显著差异

本次调查结果与曹丽的研究结论相似[8],却与周玲燕的调查结果有所不同[9]。 可能原因之一是不同研究者所选取的研究对象不同,可能原因之二是不同研究的侧重点不同。 但这里也有必要从教育学的学科特点方面作延伸讨论。作为“一门学科”,教育学似乎“太容易了”,它“既没有单一的研究重点”,也“没有独特的研究方法”,更“没有明确划定的专业知识内容”,“再加上该领域尚未形成一个十分有力、自我调节的专业群体”,甚至应该被称为一个研究领域或一门学科都令人质疑[10]。由于学科门槛较低,再加上其他学科知识的“蚕食”和“入侵”,教育学逐渐沦为其他学科的“殖民地”与“跑马场”(本研究中跨学科生源占样本量的53.53%)——“任何学科的人都可以报考教育学搞教育研究”[11]。

与跨学科生源引发的上述讨论相关,最后需要说明的是,从数据统计结果上看,教育学硕士研究生学习适应性水平较低,原因可能是多方面的。因本课题未能对其他学科的硕士研究生学习适应性作对比研究,故不敢妄下结论。 但愿与颇具争议的“不成熟的教育学”的学科属性无关。

致谢:鸣谢苏州大学周川教授、扬州大学薛晓阳教授、南通大学丁锦宏教授以及徐巧娣老师、南京大学博士生朱玉山、南京师范大学硕士生孙意等给予本研究在问卷调查方面提供的帮助。

[1] 冯廷勇,苏缇,胡兴旺,等.大学生学习适应量表的编制[J].心理学报,2006,38(5):762-769.

[2] 于文军,杨林山.深圳在校大学生学习适应性的研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(2):135-137.

[3] 许克毅,等.当代研究生透视[M].西安:陕西人民出版社,2002:106-112.

[4] KIANG L, SUPPLE A J, STEIN G L, et al. Gendered academic adjustment among Asian American adolescents in an emerging immigrant community[J].Journal of Youth Adolescence,2012(41):283-294.

[5] KEYL P M,HURTADO M P,BARBER M M,et al. Students’ access,knowledge,and use of services[J].Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,1996,150(2):175-180.

[6] 周海涛,景安磊,李曙光.大学生能力水平及其影响因素分析——基于18 所大学的实证研究[J].苏州大学学报:教育科学版,2013(1):53-59.

[7] 程天军,吴康宁.当前教育学研究的三个悖论[J].教育研究,2006(8):20-24.

[8] 曹丽.跨学科硕士研究生学习状况调查研究——以华东师范大学为个案[D].上海:华东师范大学,2010.

[9] 周玲燕.跨学科硕士研究生专业适应性研究[D].金华:浙江师范大学,2012.

[10] 埃伦·康德利夫·拉格曼. 一门捉摸不定的科学: 困扰不断的教育研究的历史[M].花海燕,等,译.北京:教育科学出版社,2006:6-10.

[11] 谢秋葵. 关于我国教育学硕士研究生未来走向的思考[J].中国高教研究,2005(5):36-39.