基于强度分析方法的秀山岛土地利用/覆盖变化研究

2015-01-05夏小明赵旭锋童宵岭

杨 阳,夏小明,赵旭锋,童宵岭

(国家海洋局 第二海洋研究所 国家海岛开发与管理研究中心,浙江 杭州 310012)

基于强度分析方法的秀山岛土地利用/覆盖变化研究

杨 阳,夏小明,赵旭锋,童宵岭

(国家海洋局 第二海洋研究所 国家海岛开发与管理研究中心,浙江 杭州 310012)

本文收集了1970、1992、2003和2014年4期卫星遥感影像,利用遥感解译和GIS技术提取秀山岛土地利用/覆盖信息,运用强度分析方法,从时间、类型和转换3个层次统计分析秀山岛土地利用/覆盖变化。结果显示:秀山岛主要的土地利用类型分别为林草地、耕地、建设用地和滩涂;1970—2014年期间,土地转换速率呈先加速后减速的特征;各土地利用类型在不同时间段表现特点各异;耕地转换为建设用地是最主要的土地利用类型转换方式。规划政策、经济和人口从业结构等社会人文因子是秀山岛土地利用/覆盖变化的主要影响因子。

海岛;土地利用/覆盖变化;强度分析

0 引言

土地利用/覆盖变化(LUCC)涉及自然与人文领域的诸多问题,是全球环境变化研究的重要内容,已受到国内外学者的广泛关注[1-2]。海岛海岸带地处陆海交互地带,是人类生存和发展的主要活动区域之一,具有丰富的自然资源和敏感脆弱的生态环境。开展海岛海岸带LUCC研究,对科学制定发展规划,合理利用海岛海岸带土地资源,确保沿海地区可持续发展具有重要意义[3-4]。近年来,一些学者应用遥感技术和数理统计方法对河口三角洲[5-6]、滨海湿地[7-8]、海湾[9]等典型海岸带地理单元的LUCC相继开展了研究,取得了重要成果和进展,相比之下,对于海岛的LUCC研究依然较少[10-12]。

在区域土地利用变化过程中,有多种模型可用于分析土地利用类型的动态变化,常见的有土地利用转移速率矩阵、土地利用动态度模型和土地利用程度综合指数模型,但各模型均有不足之处[1,13]。ALDWAIK和PONTIUS[14]于2004年建立了一套系统强度分析方法,该方法在吸取以往模型优点的同时弥补了其不足之处。相较于土地利用转移速率矩阵而言,强度分析方法能够系统地、定量地表达土地利用类型结构的变化。相较于土地利用动态度模型只能分析各土地利用类型单向转化过程,强度分析方法可以分析双向转化过程。相较于土地利用程度综合指数模型,强度分析方法弥补了前者只能对土地利用程度进行综合评价,而忽略了土地利用动态变化过程中内部转换状况。近年来,其他研究者采用此方法对不同区域进行了研究分析并取得了一些成果[15-17]。

本文以舟山群岛新区秀山岛为案例,以遥感解译和GIS技术为依托,运用强度分析方法,分析了近几十年来有居民海岛LUCC及其影响因素,可为区域海岛保护与利用提供科学依据。

1 研究区概况

秀山岛位于舟山群岛新区西翼发展带,是秀山乡政府所在地,介于舟山岛-秀山岛-岱山岛跨海通道的中间,区位优势明显(图1)。海岛陆域面积2 360 hm2,以丘陵为主,面积1 320 hm2;海积平原次之,面积1 040 hm2。沿岸滩涂面积335 hm2。海岸线长40.2×103m,其中砂砾质岸线长 3.3×103m,周边海域水道纵横。滨海旅游、港口航道资源丰富。近年来,依托区位条件和优势资源,旅游休闲业、临港工业与海运业已逐渐成为秀山岛的主导产业。2010年,全岛人口总数为10 106人,国内生产总值78.3亿元,工农业总产值74.3亿元[18]。

图1 研究区域地理位置示意图Fig.1 Sketch map of the location of the research area

2 数据与方法

2.1 分类系统

本文参考土地利用现状分类标准(GB/T 21010—2007)[19],根据秀山岛的土地利用和资源特点,将秀山岛土地利用/覆盖类型合并为耕地、建设用地、林草地、水体、滩涂、盐田、渔业和其他用地8个I级类,I级类下再分Ⅱ级类,如表1所示。

表1 土地利用/覆盖分类系统Tab.1 The LUCC classification system

2.2 数据处理

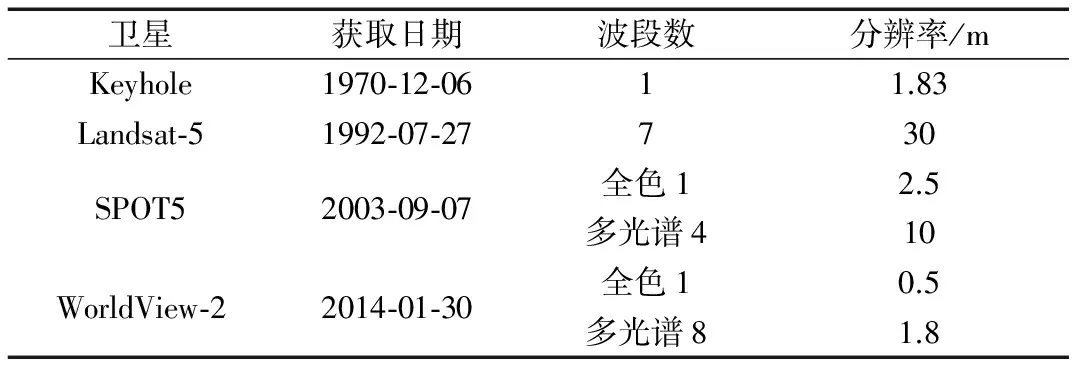

遥感数据来自于多种平台和传感器卫星,包括Keyhole、Landsat-5、SPOT5和WorldView-2(表2)。利用GIS技术对遥感图像进行几何校正和配准,利用ENVI软件进行波段合成,采用非监督分类方法进行图像初分类,提取矢量数据。借助目视解译与实地调研数据进行类别定义与合并。以2008年土地利用现状图为样本,进行总体分类精度评价,达79.51%。将4个时期矢量数据进行叠加分析得出3个时间段的土地利用转换矩阵(表3~表5)。

表2 卫星遥感数据Tab.2 Satellite data used in research

2.3 分析方法

运用强度分析方法进行LUCC的统计分析,包括3个层次的分析内容:第1个为时间层次,计算整个时间段的均一变化速率(公式1)及在各时间段内的变化速率(公式2),了解各时间段土地变化快慢情况;第2个为类型层次,计算某一时间段内各土地利用类型的总获得量(公式3)和总损失量的变化速率(公式4),并将该时间段内的总体土地利用类型变化速率作为均一变化速率(公式2),对比得出各种土地利用类型变化程度;第3个为转换层次,计算某一时间段内某一土地利用类型转换为另一种土地利用类型的变化速率(公式6或公式8)以及该土地利用类型转换为其他土地利用类型的均一变化速率(公式5或公式7),对比得出在某一时间段内各种土地利用类型变化程度,所有公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

上式中:J为土地利用类型种类数;i为在特定时间区间起始点类型的序数;j为在特定时间区间末端点土地利用类型的序数;m为损失类型序数;n为获得类型序数;T为时间点的个数;t为时间点的序数范围,从1到T-1;Yt为时间点t的年份;Ctij为从Yt年类型i转换至Yt+1年类型j的面积;St为在时间区间[Yt,Yt+1]内年均变化速率;U为在时间区间[Y1,YT]内均一变化速率;Gtj为在时间区间[Yt,Yt+1]内类型j总获得量的年均变化速率;Lti为在时间区间[Yt,Yt+1]内类型i总损失量的年均变化速率;Wtn为在时间区间[Yt,Yt+1]内在Yt年从其他类型转换为类型n的均一变化速率;Rtin为在时间区间[Yt,Yt+1]内类型i转换为类型n的年均变化速率,并且i≠n;Vtm为在时间区间[Yt,Yt+1]内在Yt年从类型n转换为其他类型的均一变化速率;Qtmj为在时间区间[Yt,Yt+1]内从类型m转换为类型j的年均变化速率,并且j≠m。

3 结果

3.1 总体变化

从4个时期的土地利用/覆盖变化来看(图2和表3~表5),1972—1992年期间,秀山岛土地利用/覆盖变化不大,林草地、耕地、滩涂和建设用地是主要的土地利用类型,分别占土地总面积的33.9%、29.8%、19.0%和3.82%;1992—2003年期间,耕地和滩涂减少,林草地显著增加,建设用地有所扩展;2003—2014年期间,林草地变化不大,耕地和滩涂持续减少,建设用地持续增加,建设用地取代滩涂成为仅次于林草地的第二大土地利用类型,并沿岛屿岸线分布,用途主要是临港工业和旅游业。

图2 4个时期各土地利用/覆盖空间格局Fig.2 Spatial distribution of land use and land cover at four periods

表3 1970—1992年期间土地利用/覆盖类型转换矩阵Tab.3 Transition matrix of land use and land cover types from 1970 to 1992 hm2

表4 1992—2003年期间土地利用/覆盖类型转换矩阵Tab.4 Transition matrix of land use and land cover types from 1992 to 2003 hm2

表5 2003—2014年期间土地利用/覆盖类型转换矩阵Tab.5 Transition matrix of land use and land cover types from 2003 to 2014 hm2

3.2 时间变化

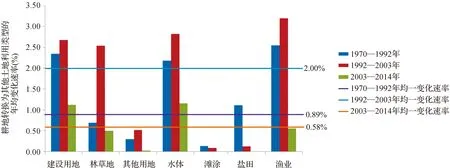

1970—2014年,秀山岛土地利用类型均一变化率为1.98%,但各时段变化速率有所不同(图3)。其中,1970—1992年期间,土地类型变化速率为1.36%,变化较慢;1992—2003年期间,土地类型变化速率为2.84%,变化最快;2003—2014年期间,土地类型变化速率为2.37%,变化较快。

3.3 类型变化

从各土地利用类型面积变化率来看(图4),建设用地获得面积的变化速率在3个时期分别为3.17%、4.91%和6.24%;损失面积的变化速率在3个时期分别为1.69%、3.85%和3.08%,均高于均一变化速率。

图3 3个时间段土地利用类型变化速率Fig.3 Transforming rate of land use types at three periods of time

林草地获得面积的变化速率在3个时期分别为0.82%、3.10%和1.08%,除1992—2003年,其余时间段均低于均一变化速率;损失面积的变化速率在3个时期分别为0.77%、0.35%和1.24%,均低于均一变化速率。滩涂获得面积的变化速率在3个时期分别为0.45%、0.70%和0.26%,均低于均一变化速率。耕地获得面积的变化速率在3个时期分别为0.94%、1.81%和2.66%,除2003—2014年,其余时间段均低于均一变化速率;而耕地损失面积的变化速率分别为1.67%、5.79%和3.83%,均高于均一变化速率。

从各土地利用类型面积净变化来看(表3~表5),建设用地在3个时期内均为增长态势,增幅分别为107.03%,25.27%和110.13%;而耕地均为负增长态势,负增幅分别为-20.23%,-54.72%和-18.12%;滩涂在1970—1992年期间为负增长态势,负增幅为-27.29%;林草地只有在1992—2003年期间面积增幅明显,为45.44%。

图4 不同时段各土地利用类型的变化速率Fig.4 Transforming rate of land use types for different periods of time

3.4 转换变化

如前文所述,1970—2014年秀山岛土地利用类型变化的显著特征为建设用地持续增加、耕地持续减少。

从1970—1992年、1992—2003年和2003—2014年3个时间段其他土地利用类型转换为建设用地的变化速率来看(图5):1970至1992年期间,建设用地获得主要来自于耕地损失,转换面积为110.69 hm2;1992—2003年期间,建设用地主要来自于耕地、滩涂、盐田和渔业,转换面积分别为78.97、20.02、30.81和6.40 hm2;2003—2014年期间,建设用地主要来自于耕地、盐田和渔业,转换面积分别为69.94、83.84和25.62 hm2。从整体时间段来看,耕地向建设用地转换变化速率始终高于均一变化速率,是建设用地最主要的来源,而林草地的表现始终低于均一变化速率,说明秀山岛LUCC发展过程中建设用地并未过多占用林草地,对林草地的保护效果较好。

图5 1970—1992,1992—2003和2003—2014年间其他土地利用类型转换为建设用地的变化速率Fig.5 Transforming rate from other types to construction land during the intervals of 1970-1992, 1992-2003 and 2003-2014

从1970—1992年、1992—2003年、2003—2014年3个时间段耕地转换为其他土地利用类型的变化速率来看(图6):1970—1992年期间,耕地主要转换为建设用地、水体、盐田和渔业,转换面积为110.69、12.84、49.58和45.01 hm2;1992—2003年期间,耕地主要转换为建设用地、林草地、水体和渔业,转换面积为78.97、371.68、17.13和35.46 hm2,其中林草地的转换主要是由于退耕还林政策的实施,原来的梯田逐步还原成林草地;2003—2014年期间,耕地主要转换为建设用地、水体和渔业,转换面积为69.94、7.03和5.12 hm2,其中主要因为临港工业的引进,导致南部部分耕地大量损失。从整体时间区间来看,耕地向建设用地转换变化速率始终高于均一变化速率,是建设用地最主要的来源,其次为渔业。

图6 1970—1992,1992—2003和2003—2014年期间耕地转换为其他土地利用类型的变化速率Fig.6 Transforming rate from cropland to other types during the intervals of 1970-1992, 1992-2003 and 2003-2014

4 讨论

LUCC是区域范围内各种因素综合利用的结果,普遍认为影响LUCC的因子主要分为2类:自然环境因子和社会人文因子[3]。从秀山岛的实际情况看,数10 a来自然环境未发生大的变化,人类开发活动日趋频繁,显然,社会人文因子是秀山岛LUCC的主要因素。

4.1 规划政策因素

政府通过制定政策对土地利用的影响日益重要,一般而言,政府趋于通过土地利用的宏观调控与约束促进土地利用在区域环境背景下的良性循环以及社会经济的可持续发展,从而影响建设用地的开发利用方式与产出水平。

从时间变化上看,海岛经济基础十分脆弱,直到20世纪80年代初,才开始被真正重视起来,浙江省海洋经济先后经历了“加快海洋经济发展”、“建设海洋经济大省”和“建设海洋经济强省”三个阶段。1993—1998年以开发蓝色国土,拓展新的发展空间为主题;1998—2003年,以发展海洋产业,建设海洋经济大省为主题;2003年开始以实施陆海联动,建设海洋经济强省为主题。1970—1992年期间,秀山岛由于处于发展初期,土地利用类型变化速率较慢;1993—2003年期间,大力发展海洋产业,土地利用类型变化速率最快,其中,建设用地和渔业用地增幅明显;2003—2014年期间,主要发展临港工业和沿海旅游业,导致建设用地增幅明显,其他土地利用类型用地有着不同程度减少(图3和图4)。从空间变化上看,根据《浙江省重要海岛开发利用与保护规划》,秀山岛被定位于滨海旅游岛,依托海岛独特的景观资源和地理区位优势,重点发展海岛型的休闲度假旅游[20-21]。而在舟山市第十一个五年规划中的“以港兴市”战略中,大力推动秀山岛内经济结构的根本性转变[21-22],从2001年起,船舶修造业为主体的临港工业成为其支柱产业。岛上南北两岸耕地、盐田和渔业基本全部转换为以船舶制造为主的建设用地;西北部建有全国首个以“海泥”为主题的公园,东部沙滩群附近相应的休闲配套建设用地迅速增长(图2)。

4.2 经济因素

经济发展水平是地区土地利用与土地覆盖变化最主要的作用力之一,它与地区内土地资源开发利用水平、利用程度与效率等均有着最直接的关系。经济发展速度和土地利用变化速率一般呈正相关关系,经济发展速度越快,土地利用变化也就越快[3]。

改革开放以后,秀山岛经济保持了较快增长的势头,受资料所限,本文采用岱山县1979—2013年人均国内生产总值(GDP)予以说明[23]。人均国内生产总值(GDP)在1979—1992年期间增长缓慢,1992—2003年期间增长较快,2003—2013年期间增长最快(图7),对比同期土地利用变化速率,在1979—2003年期间,土地利用变化速率和经济发展速度呈较好的相关性;而在2003—2013年期间,人均国内生产总值(GDP)增速最快,相应的土地利用变化速率却相对于上个时期略有下降(图3)。可能的原因是秀山岛在该时期内,大力发展以旅游业和临港工业为代表的第二、三产业,导致建设用地增幅明显,又由于与农业用地相比,建设用地单位土地面积的直接经济产出比农用地要高出很多,属于高度集约的土地利用。

图7 秀山岛人均国内生产总值(GDP)的年际变化[23]Fig.7 Inter-annual variation of Gross Domestic Product (GDP) per capital of Xiushan Island [23]

4.3 人口因素

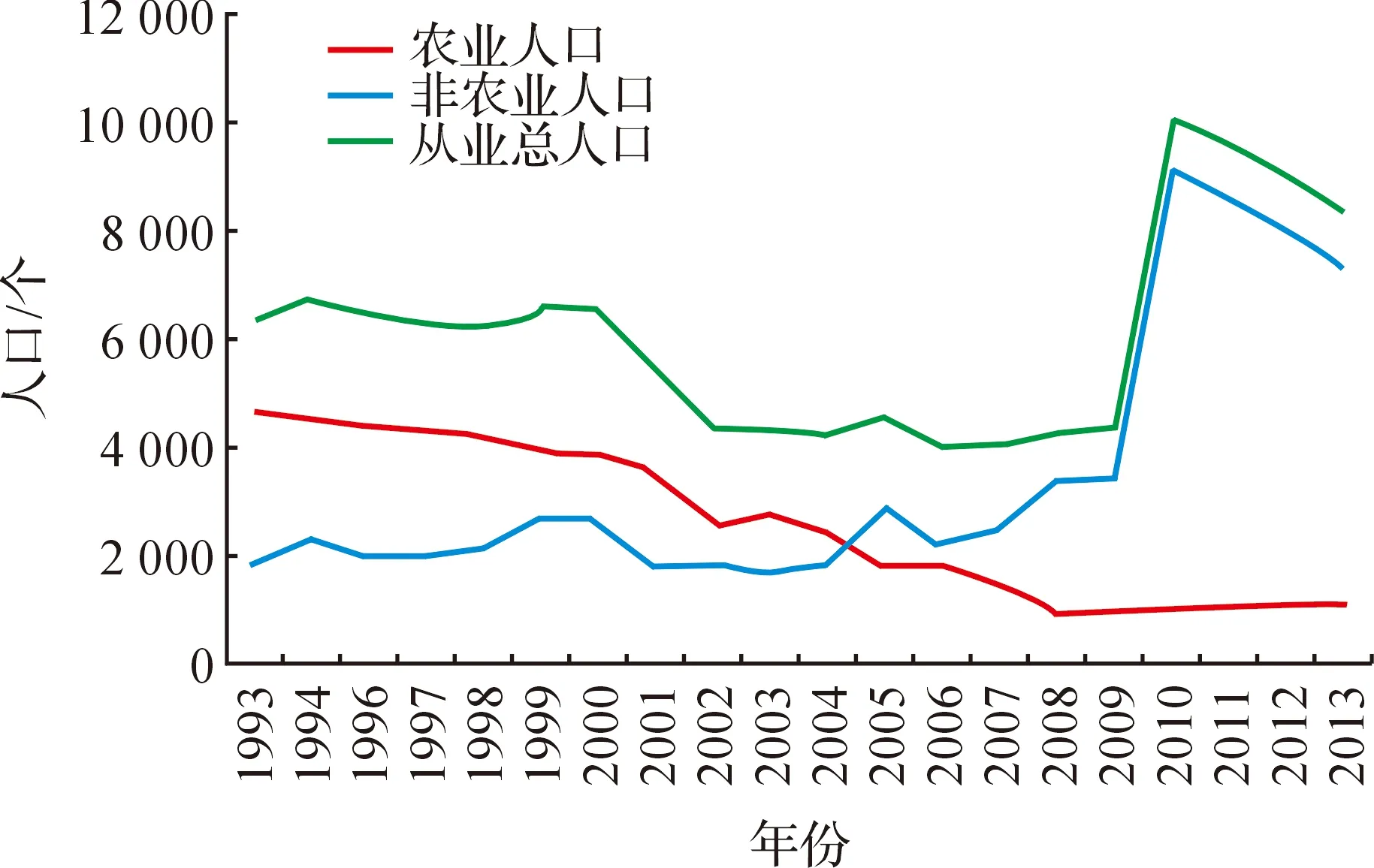

人口作为一个独特而复杂的因素,其数量规模、分布与结构等均与土地利用与土地覆盖变化有着密切的联系。人口数量规模在一定程度上反映了某地区的经济发展水平,一般来说,区域经济发展水平越高,该地区的人口集聚度相对越高,必然导致土地利用系统的产品需求量的增加[3]。秀山岛作为浙江省面积第14大海岛,人口数量却只列第23位,人口密度相对较低,在1980—2007年期间人口数量呈下降趋势[18],表明秀山岛人口数量的变化并非是驱动土地覆盖变化的影响因素之一。

城市化是乡村农业人口转变为城镇非农业人口的过程,城市化进程中由于人口变动引发产业结构演变致使土地利用也发生相应变动。秀山岛农业人口呈逐年负增长趋势,非农业人口经过1993—2008年期间的缓慢增长后,在2009年呈跳跃性增长,主要原因是临港工业的兴起导致外来务工人员的增长(图8)。与同期对比发现,耕地和渔业用地呈逐年负增长趋势,建设用地呈逐年增长趋势,表明秀山岛人口从业结构与土地利用变化的相关性较好。

图8 1993—2013年人口从业数量和结构变化[23]Fig.8 Variation of population employment quantity and structure during 1993-2013[23]

5 结语

本文采用强度分析方法,对秀山岛过去44 a LUCC变化进程进行研究,得出以下结论:

(1)秀山岛土地利用/覆盖变化速率呈先加速后减速的特征。林草地、建设用地、滩涂和耕地,作为秀山岛最主要的4大土地利用类型在不同时间段表现特点各异。

(2)秀山岛建设用地最主要的来源是耕地,而耕地的主要转换目标也是建设用地,耕地转换为建设用地成为最主要的土地利用类型转换方式。

(3)40多年来秀山岛LUCC主要受规划政策、社会经济和人口从业结构等社会人文因素影响,在不同时间段,因为各因子对LUCC影响不同,所呈现出的LUCC变化特征各异。

(4)秀山岛由于临港工业和旅游业起步较晚,发展水平相较于舟山岛稍显滞后,但是依托优越的自身条件,在近20 a的高速发展中,海岛沿岸LUCC格局变化明显,未来应利用国家舟山群岛新区成立的发展契机,在加快海岛沿岸工业用地发展速度的同时切实保护耕地和林草地,提高农产品经济效益。

[1] QUAN Bin.Introduction to land use and land cover change [M].Beijing: China Environmental Science Express,2010:28-30. 全斌.土地利用与土地覆盖变化学导论[M].北京:中国环境科学出版社,2010:28-30.

[2] CHEN Bai-ming,LIU Xin-wei,YANG Hong. Review of most recent progresses of study on Land Use and Land Cover Change[J]. Process in Geography,2003,22(1):22-29. 陈百明,刘新卫,杨红.LUCC研究的最新进展评述[J].地理科学进展,2003,22(1):22-29.

[3] MA Wan-dong, ZHANG Yuan-zhi, SHI Ping, et al. Review of research on land use and land cover change in coastal zone[J]. Process in Geography,2008,27(5):87-94. 马万栋,张渊智,施平,等.海岸带土地利用/土地覆被变化研究进展[J].地理科学进展,2008,27(5):87-94.

[4] WANG Ming-shun.The mode and the strategy of island economy[J].Journal of Ocean University Of China: Social Science,2009(4):43-48. 王明舜.我国海岛经济发展的基本模式与选择策略[J].中国海洋大学学报:社会科学版,2009(4):43-48.

[5] GAO Ang,HUANG Hai-jun,FAN Hui.A research on Land Use/Cover Change in Luanhe estuary and its ambient coast, using remotely sensed data[J].Marine Sciences,2007,31(1):43-48. 郜昂,黄海军,樊辉.滦河三角洲及其周边海岸土地利用/覆被变化的遥感研究[J].海洋科学,2007,31(1):43-48.

[6] WANG Xiao-qin,WANG Qin-min,LI Hui-guo,et al.Driving forces of land use change/cover in the Yellow River delta[J].Resources Science,2007,29(5):175-181. 汪小钦,王钦敏,励惠国,等.黄河三角洲土地利用/覆盖变化驱动力分析[J].资源科学,2007,29(5):175-181.

[8] XU Yin-xue, SHAO Jing-li, YANG Wen-feng, et al. Research on classification and change of seaside wetland around Yalujiang River Estuary based on RS and GIS[J]. Geoscience,2006,20(3):500-504. 徐映雪,邵景力,杨文丰,等.基于RS和GIS的鸭绿江口滨海湿地分类及变化[J].现代地质,2006,20(3):500-504.

[9] ZHANG Dan-dan, YANG Xiao-mei, SU Zhen-fen, et al. Spatio-temporal differences in land use change in the Daya Bay and correlation with geomorphologic indicators[J]. Resources Science,2010,32(8):1 551-1 557. 张丹丹,杨晓梅,苏奋振,等.大亚湾近岸土地利用的时空分异及其与地貌因子关系分析[J].资源科学,2010,32(8):1 551-1 557.

[10] ZHANG Jia-jin. Land use pattern and its changing characteristics on islands of Fujian Province [J]. Journal of Subtropical Resources and Environment,2012,7(4):39-42. 张加晋.福建省海岛土地利用特征及变化分析[J].亚热带资源与环境学报,2012,7(4):39-42.

[11] GAO Yi .A study on driving forces of land use change of Guangdong Province coastal zone and islands in recent 20 a[J]. Acta Ocean Sin,2011,33(4):95-103. 高义.近20a广东省海岛海岸带土地利用变化及驱动力分析[J].海洋学报:中文版,2011,33(4):95-103.

[12] CHEN Jian-yu. Land-cover reconstruction and change analysis using multisource remotely sensed imageries in Zhoushan islands since 1970[J]. Journal of Coastal Reasearch,2014,30(2):283-290.

[13] LU Chun-yang,QI Lei-gang,SANG Chao-jie. Analysis on mathematic model of land-use changes[J]. Resource Development and Market,2007,23(1):25-27. 鲁春阳,齐磊刚,桑超杰.土地利用变化的数学模型解析[J].资源开发与市场,2007,23(1):25-27.

[14] ALDWAIK S Z, PONTIUS R G. Intensity analysis to unify measurements of size and stationary of land changes by interval, category, and transition [J]. Landscape and Urban Planning,2012,106(1):103-114.

[15] SHOYAMA K, BRAIMOH A K. Analyzing about sixty years of land-cover change and associated landscape fragmentation in Shiretoko Peninsula, Northern Japan[J]. Landscape and Urban Planning,2011,101(1):22-29.

[16] MANANDHAR R, ODEH I O A, PONTIUS R G. Analysis of twenty years of categorical land transitions in the Lower Hunter of New South Wales, Australia[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment,2010,135(4):336-346.

[17] HUANG Jin-liang. Use of intensity analysis to link patterns with processes of land change from 1986 to 2007 in a coastal watershed of southeast China[J]. Applied Geography,2012,34:371-384.

[18] Edition Committee of the Island Chorography in China. The island chorography in China(Zhejiang Section):VolⅠ [M].Beijing: Ocean Press,2014:502-535. 中国海岛志编纂委员会.中国海岛志(浙江卷):第一分册[M].北京:海洋出版社,2014:502-535.

[19] GB/T 21010-2007 Current and use classification[S].2007. GB/T 21010-2007土地利用现状分类[S].2007.

[20] Zhejiang Provincial People's Government. Development and utilization and protection plan of Zhejiang Province.[EB/OL]. [2011-08-11].http://zfxxgk.zj.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web57/site/art/2011/8/12/art_4122_469501.html 浙江省人民政府.浙江省重要海岛开发利用与保护规划.[EB/OL]. [2011-08-11].http://zfxxgk.zj.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web57/site/art/2011/8/12/art_4122_469501.html

[21] Zhejiang Provincial People's Government. The development planning of Zhejiang New District of Zhoushan Island [EB/OL]. [2013-02-25]. http://www.zjdpc.gov.cn/art/2013/2/25/ art865049 78.html 浙江省人民政府.浙江舟山群岛新区发展规划[EB/OL].[2013-02-25].http://www.zjdpc.gov.cn/a rt/2013/2/25/art86504978.html.

[22] GUI Hai-bin. Study on intensive use evaluation of urban construction land and land structural adjustment of Zhoushan Islands in the context of marine economy [D].Wuhan: Huazhong Agricultural University,2014:31-35. 桂海滨.海洋经济背景下舟山群岛城镇建设用地集约利用评价及用地结构调整研究[D].武汉:华中农业大学,2014:31-35.

[23] Daishan Statistics Department. Daishan statistical yearbook 1993-2013[M]. 岱山统计局.岱山县统计年鉴 1993-2013[M].

Study on the land use/cover changes in Xiushan Island based on intensity analytical method

YANG Yang, XIA Xiao-ming, ZHAO Xu-feng, TONG Xiao-ling

(StateResearchCentreforIslandExploitationandManagement,TheSecondInstituteofOceanography,SOA,Hangzhou310012,China)

By using RS and GIS technology, four satellites remote sensing images of 1970, 1992, 2003 and 2014 were used to create the maps of land use status in Xiushan Island. Intensity analytical method was applied to quantify the annual intensity of the changes at three levels: time interval, category, and transition. The results show that forest and grass land, cropland, construction land and tideland are the main types in Xiushan Island. Overall, the transforming rate of land use type increases initially and then decreases afterwards. The main directions of land use type transfer were the conversions from cropland to construction land. Analyses of the results reveal that the land use change is associated with the land policy, economic growth and employment structure.

island; LUCC; intensity analytical method

10.3969/j.issn.1001-909X.2015.03.003.

2015-02-15

2015-06-08

国家海洋公益性行业科研专项项目(201005010);中国近海海洋综合调查与评价项目资助(ZJ908-01-02)

杨阳(1987-),男,山西霍州市人,主要从事海岛海岸带开发与管理方面的研究。E-mail:yang222006318011063@126.com

P748

A

1001-909X(2015)03-0017-09

10.3969/j.issn.1001-909X.2015.03.003

杨阳,夏小明,赵旭锋,等. 基于强度分析方法的秀山岛土地利用/覆盖变化研究[J]. 海洋学研究,2015,33(3):17-25,

YANG Yang, XIA Xiao-ming, ZHAO Xu-feng, et al. Study on the land use/cover changes in Xiushan Island based on intensity analytical method[J]. Journal of Marine Sciences,2015,33(3):17-25, doi:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.03.003.