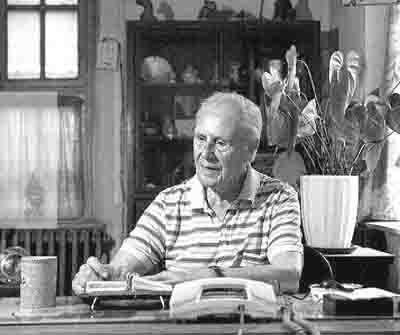

沙博理:用一生来爱中国

2015-01-04王梦悦

王梦悦

在没有见到沙博理之前,我查阅了有关资料,了解到不少关于他的情况。他在其自传《我的中国》一书中写道:“我在中国的时间比我在出生地美国的时间长!我对中国的感情比对生我、养我的美国深。中国老一辈朋友都说我比中国人还像中国人。每3年一次的探亲假,回到美国不到假期过完,我就要回中国来。”在见到沙博理之后,他那一口流利的汉语和那种“很中国”的儒雅风范让我感到惊讶。他那种谦虚,那种像中国老人一样可爱的“鹤发童颜”,以及在谈话中不时夹杂的上海口音,都很容易让人把他当成是一个土生土长的中国人。

亲历盛典:心随中国人民一起跳动

沙博理1915年出生在美国纽约。青年时代他做过律师,二战期间应征入伍,退役后在哥伦比亚大学和耶鲁大学学习中文。学习中文成为他人生的一个转折点。

1946年底,沙博理在美国的一些中国同学建议他去中国,他们认为:一个会讲中国话的美国律师在中国一定能有更多的收获。这个建议打动了沙博理。

1947年3月初,沙博理花掉500美元退役费中的300美元,买了一张小货轮船票,从美国纽约经巴拿马运河赶往中国。经过30多天的航行,他来到了上海。没人会想到,他将从此与纽约阔别24年;更没人会想到,他会终其一生留在这个陌生而神秘的东方国度。

不久,沙博理在上海结识了著名演员和作家凤子(原名封季壬,凤子是其广为人知的笔名)。那时凤子正在党的指导下编辑出版进步刊物《人世间》。在凤子和进步朋友们的影响下,他开始了解中国社会,逐渐认识了中国共产党,由同情转而投身于中国革命,与中国人民一道迎接新中国的诞生。

等待解放的日子是兴奋而紧张的。1949年1月31日,沙博理骑着自行车到西直门迎接解放军进城。他看到,大街上彩旗飘扬,人民群众在热烈地欢呼、鼓掌,载歌载舞。1949年10月1日,沙博理和凤子应邀参加了开国大典。当毛主席在天安门城楼上宣告中华人民共和国成立的时候,凤子流下了热泪,沙博理也被深深地感动了。广场上成千上万的人在欢呼雀跃着,沉浸在无尽的喜悦之中。沙博理回忆说:“当时的场面真让我终生难忘,我那时虽然还没有加入中国籍,却和大家一样激动不已。那是一个很了不起的历史时刻。因为我知道也见过中国的旧社会,毛主席不是说中国人民站起来了吗?当时我感觉确实如此。在旧社会,中国人有自卑感,总觉得低人一等,新中国一成立,就像变了一个人,精神上真正站起来了!”

沙博理从此定居中国,并以外国专家的身份满腔热忱地投身到了新中国的建设事业中。

结缘凤子:对中国感情更深

有不少采访者都会有这样的感觉,沙博理只有在提起夫人凤子的时候,话匣子才会打开。1996年,凤子去世,但她的照片一直挂在沙博理写字台的上方,音容笑貌日日与沙博理相伴。

初到上海时,沙博理拜访了华人同学杨云慧托他看望的几位朋友,第一位就是凤子。1947年4月1日上午10点左右,听到敲门声,凤子连喊“请进”,但门却未开,她只好起身开门,却见到一位碧眼金发的青年。见有人开门,来人操着异样的口音说:“我找凤子女士!”凤子这才想起好友杨云慧从美国耶鲁大学来的信,说她的一位美国同学沙博理准备到中国研究中文,而凤子也计划去美国,可以和他练习会话。为了练习会话,沙博理和凤子约定每周三下午在凤子的住处见面。沙博理一开始便被凤子的那种活泼热情的性格所打动。后来,他与凤子一个星期要见上两三次面。时间长了,沙博理发现,他们有很多共同的爱好。沙博理说:“爱情是慢慢来的,原来就看她外形很好看,后来也慢慢地知道,她干的是什么了。一个年轻女孩子,在那个年代搞那么危险的政治工作,很不容易,所以我就首先是佩服她这个人。”

沙博理决定向凤子求婚。在凤子看来,沙博理谦虚有礼,对中国有真正的感情,所以她没有太迟疑,便答应了他。1948年5月16日,沙博理和凤子结为伉俪。结婚那天,郑振铎做了沙博理和凤子的证婚人,好朋友谭宁邦、舒子章等人参加了在他们新居举行的简单婚礼仪式。

新婚生活是愉快的。沙博理每天早晨8点到律师事务所工作;凤子在昆仑影片公司参加拍摄欧阳予倩先生创作的电影《关不住的春光》。到了星期天,家里朋友不断。沙博理很喜欢与凤子的朋友们交流,并对凤子编辑的杂志《人世间》给予了很多支持。沙博理后来回忆起在上海的那段经历时说:“那时的工作还是很危险的。凤子因为参与地下工作,随时都有可能被逮捕。”在国民党的高压下,凤子曾憧憬到国外去,但新中国的成立改变了她的想法。留下来后,她担任了《北京文艺》编辑。沙博理则对中国小说产生了兴趣。他喜欢上了描写河北抗日游击队的小说《新儿女英雄传》,开始翻译该书。在美国朋友的帮助下,这本书最终在美国出版,成为在美国出版的第一部反映“红色”中国的小说。

凤子生前与沙博理居住在北京风景区什刹海附近,早晚可以沿着岸边散步,尽情地欣赏美景。1996年1月26日,凤子因病去世时,他们已经共同生活了48年。沙博理曾在《我的爱人凤子》一文中这样描述与自己共同经历了近半个世纪风雨的妻子:“凤子不只是我的妻子,她是中国不可分割的一部分,是流淌在中国和我之间的一条不断的溪流,其间流淌着一个民族、一种文化、一个社会的精髓。”

入中国籍:甘为中国奉献一生

1963年,经周恩来总理批准,沙博理成为中国公民。从此,他开始真正以一个中国人的视角来观察中国。“我对中国的感情和思想也都一直在发生着变化,从刚刚到来时的懵懂、幼稚,到后来与中国文化和生活的逐渐融合,我对中国的认识越来越多,对中国的感情也一步步加深了。”他常说:“我爱上了凤(指凤子),也爱上了龙(指中国)。了解和热爱中国龙,使我更加热爱和珍视我的中国的凤。”

因为有外语优势,沙博理被安排到对外文化联络局和国家外文局做英文翻译,主要从事中国古典和现当代文学作品的中译英工作。他翻译过《水浒传》《家》《新儿女英雄传》《保卫延安》《林海雪原》《创业史》《春蚕》《我的父亲邓小平——“文革”岁月》等近20部作品,加上短篇小说在内译著超过1000万字。这些他为之付出大量心血的译著,为他赢得了很多荣誉:1995年,他获得由中华全国文学基金会、中国作家协会中外文学交流委员会颁发的彩虹翻译奖;2009年,他获得由中国外文出版发行事业局颁发的“国际传播终身荣誉奖”;2010年12月,他获得由中国翻译协会颁发的表彰翻译家个人的最高荣誉奖项“中国翻译文化终身成就奖”;2011年4月,获得由凤凰卫视联合海内外十余家知名华文媒体和机构共同评选的“影响世界华人终身成就奖”。2014年8月,在他去世前两个月,他又荣获国家级奖项——第八届“中华图书特殊贡献奖”。

除了翻译家,沙博理还有个特殊身份,那就是全国政协委员。从1983年当选全国政协委员起,沙博理在全国政协工作了整整31个年头,一直认认真真地履行着自己的职责。他说:“中国取得了史无前例、了不起的成绩。虽然还有一些困难和问题,但前景是美好和大有作为的。我希望通过自己的努力,尽可能多地做一些对中国、对人类有意义的事情。”

在外国老专家当中,沙博理是为数不多的伴随新中国超过一甲子的人之一。几乎每一个去采访他的人都会问他同一个问题:是什么促使您留在中国半个多世纪?而他的回答也总是几乎不变:“初来中国,她贫穷落后,人民身体素质差,精神低落,在和她一同经历革命、战斗、苦痛之后,我看到了社会的变化、人民气质的变化,这一切都令我感到振奋和激动,让我着迷。”言语之间,透出的是对中国深沉的爱。

□本栏编辑/厉飞