中亚低涡研究若干进展及问题

2015-01-04杨莲梅张云惠秦贺

杨莲梅,张云惠,秦贺

(新疆气象台,新疆乌鲁木齐 830002)

中亚低涡研究若干进展及问题

杨莲梅,张云惠,秦贺

(新疆气象台,新疆乌鲁木齐 830002)

中亚低涡是造成新疆暴雨、短时强降水、冰雹、持续低温的重要影响系统之一。本文从中亚低涡定义、时空分布特征、生命史、活动规律及其对新疆极端天气的影响,以及低涡环流配置、相应水汽输送、三维动热力结构、长维持的物理成因等方面进行了总结,并提出了中亚低涡研究待解决的问题:中亚低涡背景下中尺度结构特征和演变规律、强对流天气物理模型和中尺度分析诊断量,中亚低涡造成强对流天气的关键影响因子和预报预警指标。这些问题的研究对推进中亚天气学、短期短时天气预报技术的发展,增强防灾减灾能力具有重要意义。

中亚低涡;活动规律;环流配置;能量传播;中尺度系统

新疆位于中国西北部,面积约1.66×106km2,占中国国土面积的1/6。气候不受季风系统的直接影响,与中亚五国同属典型的大陆性干旱、半干旱气候。里海以东—新疆常出现与乌拉尔脊联系的天气尺度冷性涡旋系统,新疆气象工作者称之为中亚低涡[1-2]。中亚低涡可造成新疆暴雨(雪)、强对流、低温和干旱等,甚至对我国东部地区天气气候也有重要影响,如2008年1月中亚低涡维持20多天,至少有4次冷空气从中亚低涡分裂东移,是我国南方罕见低温雨雪冰冻灾害形成过程中的一个关键系统[3-7]。

中亚低涡是造成新疆暴雨、短时强降水、冰雹、持续低温的重要影响系统之一[1,2,8-15]。江远安等指出[16]中亚低涡是新疆西南部强降水天气过程的最主要影响系统,1970—1999年新疆西南部116次强降水天气过程,中亚低涡造成的占61%,2次最强的暴雨过程均是由中亚低涡造成的,另外,72%的中强降水过程也是由中亚低涡引发的。由于对新疆地区极端天气气候问题关注和研究不够,对中亚低涡系统的认识和关注就更少。新疆气象工作者近几年进行国家自然科学基金项目《中亚低涡中期过程的动力学机制及其对新疆极端天气的影响》的研究,进一步改进了中亚低涡定义,并用近40a逐日资料分析了低涡时空分布、生命史特征,深入研究了其长时间维持的物理机制、与高中低纬环流系统的配置和相应的水汽输送特征。本文对中亚低涡若干研究进展进行总结,并对今后需要开展的研究工作进行讨论。

1 中亚低涡定义、时空分布、生命史、分类及对新疆天气的影响

《新疆降水概论》定义中亚低涡为500hPa高度场上低值中心位于60°~90°E,40°~60°N范围内出现两条以上等高线,时间维持48h以上的低压环流系统。多年预报实践发现上述低涡范围偏北,60°N包含了许多西西伯利亚低涡,而40°N又会漏掉能影响新疆尤其是南疆的一些低涡系统,同时又由于中亚特殊的地形,经常出现一条闭合等高线或闭合气旋式风场的系统造成南疆地区强对流天气。因此我们在已有成果的基础上修订了中亚低涡的定义,并根据低涡的结构特点将其分为两类[17],深厚型中亚低涡:(1)500hPa高度场低压中心位置位于60°~90°E,35°~55°N,低压中心至少能分析出2条以上闭合等值线(80gpm),并且有冷中心或明显冷槽配合的低压环流系统;(2)低涡在上述区域内维持2d以上。此类低涡多存在于700~200hPa,因此定义为深厚型中亚低涡,此类低涡更接近于东北冷涡特征。新疆气象工作者常称的中亚低涡实际上是这一类型的中亚低涡。

在日常预报业务中,在中亚还存在许多风场闭合的气旋性环流,多存在于700~500hPa,对南疆天气有重要影响。秦贺等研究[18]将它定义为“塔什干低涡”,但通过1971—2010年逐日高度场和风场资料分析发现此类低涡发生区域远不止塔什干区域,在帕米尔高原和南疆盆地也多有发生。因此称其为浅薄型中亚低涡。浅薄型中亚低涡定义为:(1)500hPa风场出现闭合的气旋性环流,其中心位于65°~90° E,35°~42.5°N范围内,并且有冷中心或明显冷槽配合的低压环流系统;(2)低涡在上述区域内维持2d以上,此类低涡多存在于700~500hPa,更接近于西南涡特征。

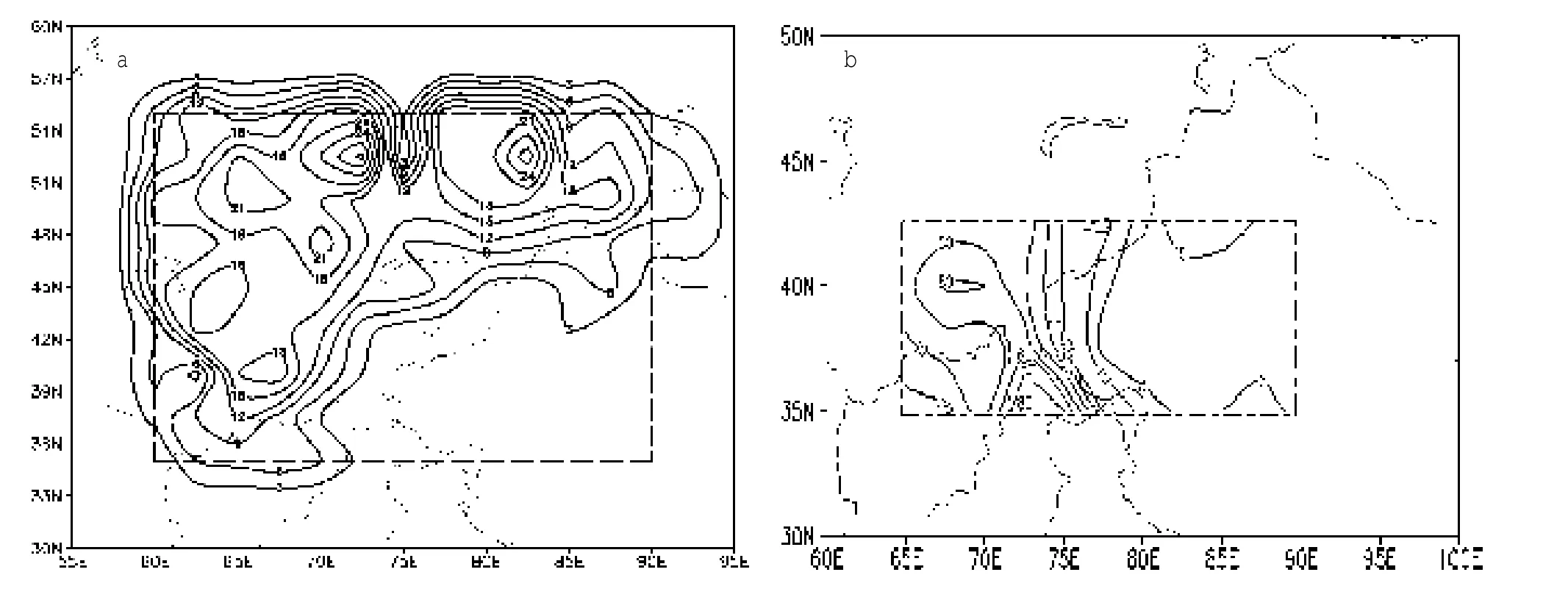

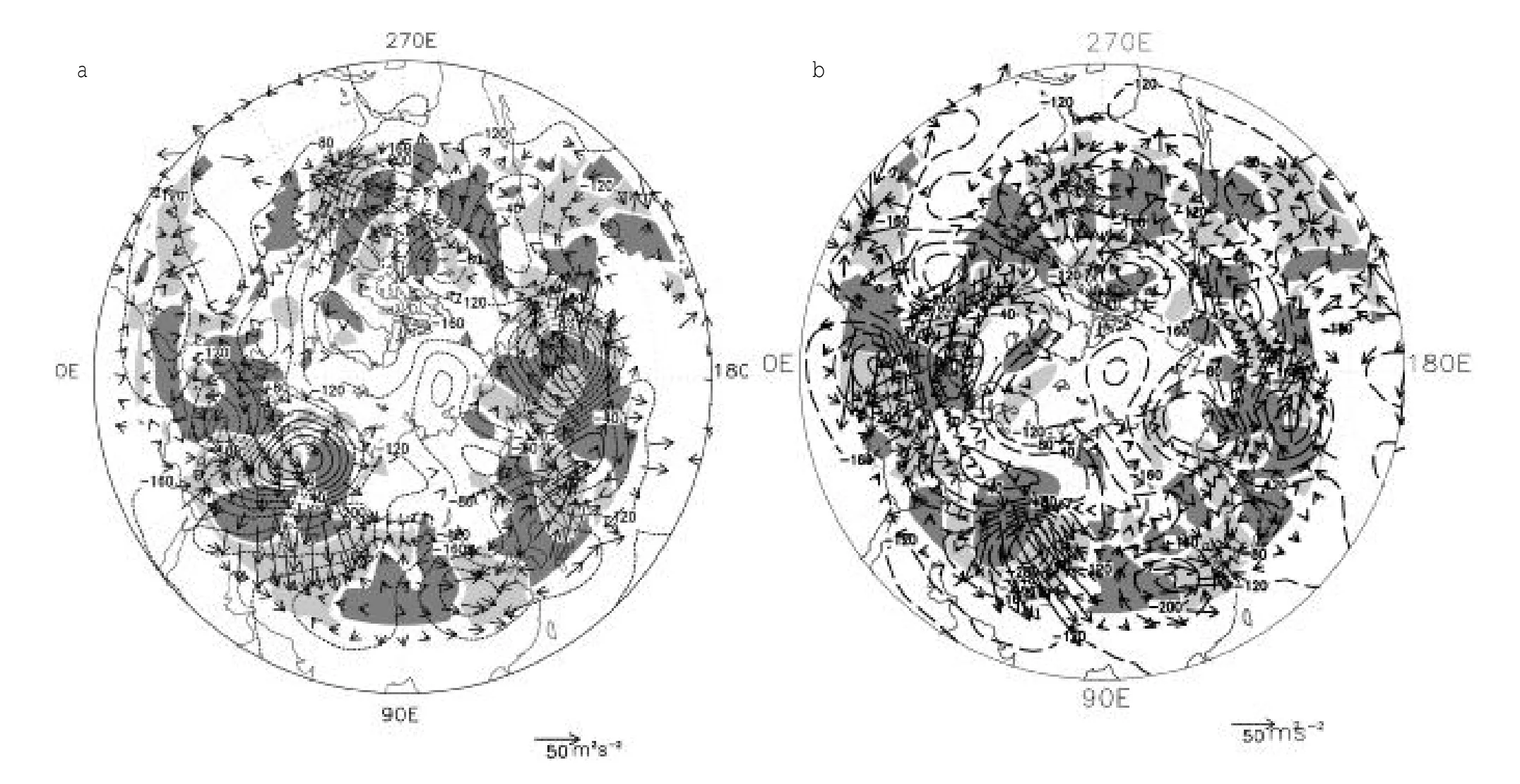

深厚型中亚低涡空间分布存在两个高频次活动区域[17-18](图1),分别位于哈萨克丘陵地区和萨彦岭一带,以及咸海东部地区和塔什干地区。浅薄型中亚低涡活动有两个高频区,分别位于帕米尔高原的西侧和南侧。

深厚型中亚低涡活动具有明显的月际变化[17],7月出现最多,平均达1.08次/月,其次为6月和8月,分别为0.98和0.83次/月,最少为4月仅0.25次/月,3月和9月分别为0.70和0.75次/月,其它月为0.43~0.55次/月。夏季(6—8月)活动频次最高,达2.88次/季,其次是秋季(9—11月)达1.85次/季,春季(3—5月)达1.5次/季,冬季最少为1.4次/季,年平均出现7.63次。中亚低涡维持时间的长短及其发展对天气演变有重要影响,平均每次低涡成熟期维持时间为3.83d,加上其形成和消亡过程,中亚低涡生命史在4d以上;低涡成熟期维持时间2~3d的占56%,持续时间4~5d的占27.5%,持续时间5d以上的占16.5%。1971—2010年低涡活动频次呈显著增加趋势,线性趋势率为0.7次/10a。中亚低涡对新疆天气的影响可分为两类,一类造成新疆明显降水天气过程,称之为“湿涡”;一类则造成大风降温和长时间低温天气,降水较弱,有时对新疆天气没有明显影响,称之为“干涡”。根据新疆气象业务对降水过程强弱及降水量级的规定,定义24h新疆区域至少有6站以上降水量达中量为湿涡,否则为干涡。湿涡约占40%,干涡占60%。中亚低涡系统在夏季造成降水过程比例较高可达57%,秋、春、冬季湿涡分别占23%、18%和2%。

浅薄型中亚低涡活动出现最多为5月[18],平均达0.98次/月,其次为4、6、9和10月,约为0.63~0.68次/月,最少为3、7、8和12月约为0.3次/月,其它月为0.5~0.6次/月。春季(6—8月)活动频次最高达1.98次/季,其次是秋季(9—11月)达1.8次/季,冬季(3—5月)达1.475次/季,夏季最少达1.25次/季,年平均出现6.5次。此类低涡成熟期维持时间平均为3.1d,其中2~4d占86.5%左右,4d以上仅为13.5%。1971—2010年浅薄型低涡活动频次无显著年代际变化趋势。湿涡约为23.3%,干涡为76.7%,此类低涡主要造成南疆区域暴雨、短时强降水和冰雹天气。浅薄型低涡的时间、空间分布及其造成的降水过程与深厚型低涡差异很大。

2 中亚低涡造成强降水天气的环流配置、水汽特征及中小尺度系统

图1 1971—2010年深厚型(a)和浅薄型(b)中亚低涡活动空间分布(实线)及其定义范围(虚线)

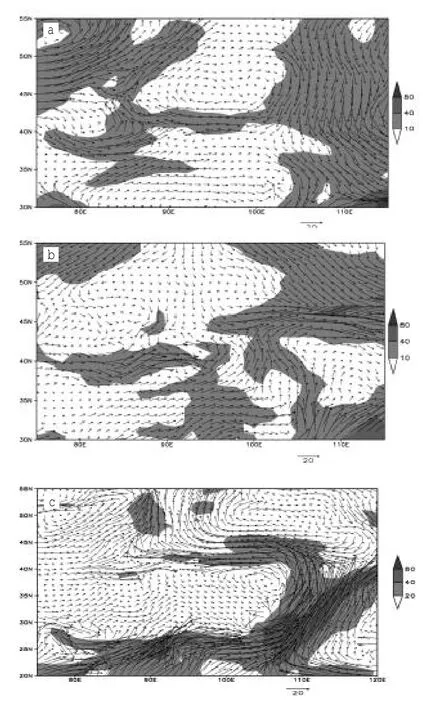

一般夏季中亚低涡造成暴雨过程的环流配置具有一些共同的特征[19-22],主要表现为:(1)南亚高压呈现2个反气旋中心,一个位于伊朗高原上空,另一个位于青藏高原上空,两脊之间副热带大槽向南发展,副热带西风急流从中亚向新疆呈西南—东北向伸展,气旋性风切变在急流北侧发展,形成了暴雨产生的有利大尺度环流背景。(2)中高纬地区乌拉尔脊发展,新疆东部脊或贝加尔湖脊维持,深厚的中亚冷低涡向东、东南方向移动,这种两脊—槽的环流配置利于暴雨产生(图2~图4)。图2~图4为中亚低涡暴雨三种环流配置[20]。(3)在700hPa均出现一支由甘肃河西走廊向新疆伸展的强低空偏东急流(LLEJ),在暴雨发生期间其一直存在,并与其它路径气流产生强辐合,随着暴雨的结束该LLEJ消失,每次过程LLEJ伸展位置和强度均有显著不同,也表明LLEJ在新疆暴雨过程中扮演了非常重要的角色;当然,每次过程高、中、低层环流系统的位置、强度、伸展方向和配置有较大差异,所以暴雨落区也存在很大差异。

中亚低涡造成暴雨的水汽输送路径一般有三类[19-22](图5),第一类水汽输送主要有3条路径,分别为西风气流、来自青藏高原的南风气流和LLEJ的偏东气流,它们辐合造成暴雨,一般西边界水汽输送量最大,但南边界和东边界也有丰富的水汽输入,这是由700hPa贝加尔湖脊发展、对流层中亚低涡强烈发展东移和500hPa新疆脊逐渐东移配置所造成的;第二类水汽输送有西方、东方、南方和北方4条路径,LLEJ引导的偏东方向的水汽有一部分来自于孟加拉湾,4支水汽输送在东—西和南—北向强辐合引发暴雨,南方路径水汽输送量接近西风路径,青藏高原上空有丰富的水汽向新疆输送;第三类水汽输送主要为西方和东方路径,东—西向水汽输送在新疆北部地区强烈辐合,且东方路径水汽输送量大于西方路径,LLEJ引导的偏东水汽输送前期来自于贝加尔湖,中后期孟加拉湾、南海和热带西太平洋水汽向北输送汇聚于甘肃东部,部分水汽在LLEJ引导下与来自贝加尔湖水汽汇合继续向新疆输送,对流层中亚低涡的东移、西太平洋副热带高压北伸与贝加尔湖脊叠加和西伸配置所造成了这种异常水汽输送(图5),此类情况概率最小,属极端事件。第一类、第二类情况较多。

图2 2007年7月8日700hPa风场、500hPa位势高度场和温度场、200hPa风场

图3 2007年7月16日700hPa风场、500hPa位势高度场和温度场、200hPa风场

图4 2007年7月28日700hPa风场、500hPa位势高度场和温度场、200hPa风场

图5 中亚低涡暴雨地面至300hPa垂直积分的三类水汽通量矢量

一些研究分析了中亚低涡造成暴雨的中小尺度特征[15,19,22],指出冷涡中心附近为少云区域,冷涡南侧有夹杂对流云泡的大范围云带(图6),中—α、β、γ尺度对流云团是暴雨的直接影响系统,强对流发生在暖区一侧,暴雨落区位于TBB最大梯度区并与云迹风的高层辐散相对应,TBB最低可达-30~-45℃,新疆暴雨对流云团TBB比东部地区最低-70~-80℃弱的多。雷达回波分析表明强降水均由混合性降水回波造成,大片回波强度为30~40dBz,其中都有中小尺度对流回波的发展,但移动路径和强回波中心位置有所不同,回波强度达35~50dBz,垂直液态水含量(VIL)可达20kg·m-2,回波顶高可达8km,回波强度和VIL远小于我国东部区域暴雨情况。

3 中亚低涡三维动、热力结构

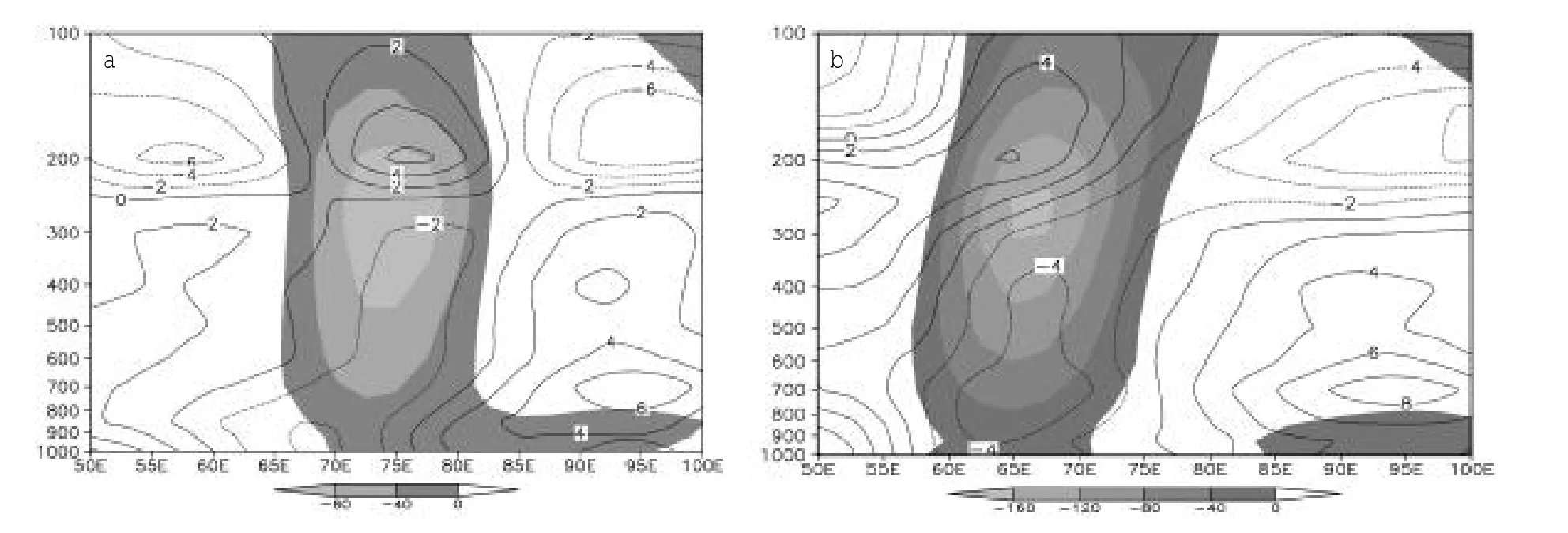

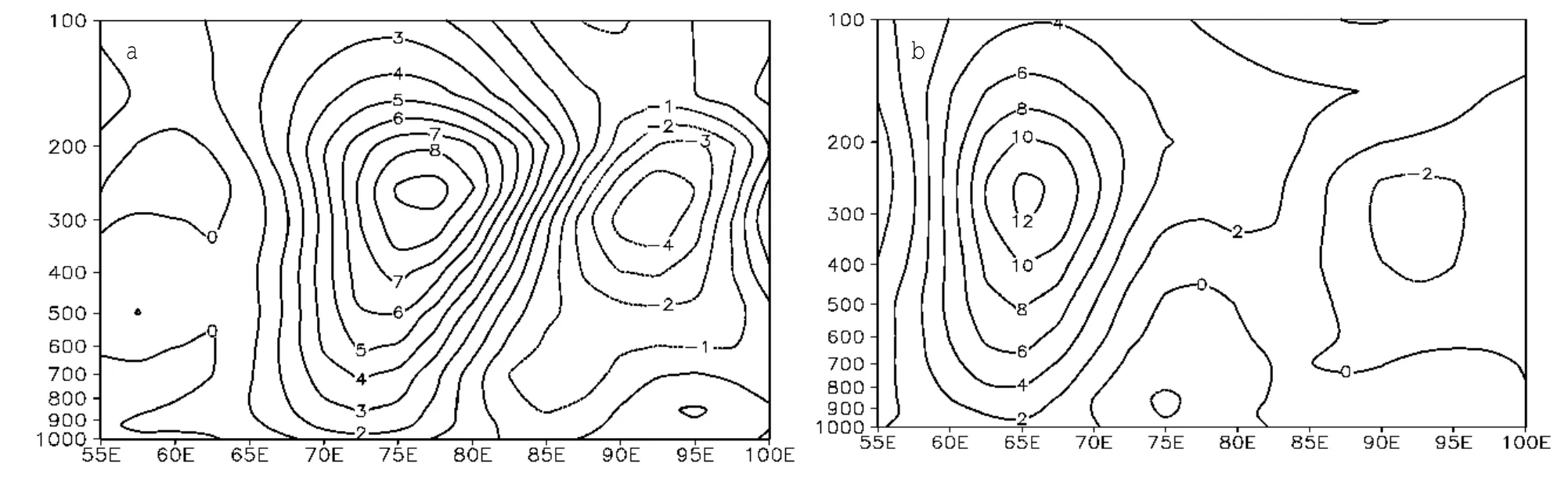

由于中亚低涡是存在于对流层的深厚天气尺度系统,低涡不同发展阶段位势高度距平均表现为中高层强(图7),向高层和低层延伸减弱的相当正压结构,300hPa以下为冷性、以上为暖性,稳定维持期低涡强度最强、最冷,400~200hPa位势高度距平达-160gpm,500~400hPa温度距平为-4℃,300hPa以下温度槽基本与高度槽重合,表明低涡持续活动期间比较稳定。过低涡中心涡度经/纬向垂直剖面表明(图8),发展期低涡范围及其东侧对流层均为正涡度,最大正涡度位于400~250hPa的低涡中心西侧,对应低涡中心西侧对流层为辐散上升运动区,东侧对流层700hPa以下低层为辐散上升运动区,700~300hPa为辐合下沉区;稳定维持期低涡范围对流层仍为一致正涡度分布,强度变化不大,只是低涡中心与正涡度最大中心重合,低涡东侧-新疆200hPa以下转为弱的负涡度,对应低涡前部700~ 400hPa为辐合区,400hPa以上为强辐散区,则对流层表现为一致上升运动区,最大上升运动位于400~300hPa,与新疆西部局地暴雨对应;减弱期低涡范围正涡度明显减弱,但最大正涡度中心明显上升至350~150hPa,且位于低涡西侧,低涡中心西侧500hPa以下为弱辐散区,以上为强辐合区,表现为一致强下沉运动,最大下沉运动位于500hPa以下,低涡中心东侧-新疆400hPa以下为弱辐合区,以上为强辐散区,则对流层为一致强上升运动,最大上升运动位于400~250hPa,与新疆大范围暴雨发生对应。

4 中亚低涡形成、维持的物理机制

图6 2010年9月17日红外云图对流云团演变

图7 过中亚低涡中心位势高度距平场(阴影,单位:gpm)和温度距平场(等值线,单位:°C)的经/纬向垂直剖面

图8 过中亚低涡中心涡度的经/纬向垂直剖面

研究指出[23-24]低涡各个时期对流层低层扰动动能(KE)较小,对流层中层KE与高层相当且远大于低层,发展期和成熟期KE约为减弱期的2倍。发展期中、高层低涡活动增强,成熟期高层低涡有所增强,而中、低层低涡活动减弱,减弱期低涡在中、高层明显减弱,而在低层有所增强,这与低涡先在中高层发展,然后随时间向上和向下传递发展的动力结构是一致的,KE和很好地反映不同高度低涡强度变化和发展阶段。

在低涡的发展和强盛期[23],200hPa东北大西洋上空为波源区,源自东北大西洋上空出现向东南至地中海和向东至东欧的两支波作用通量矢量分布,地中海上空西风急流的增强是由东北大西洋上空向该地区Rossby波能量频散所致,东北大西洋上空向东至贝加尔湖地区交替出现波作用通量辐合(浅阴影)和辐散(深阴影),表明能量“堆积”使系统发展维持,得到补充并进一步向下游频散,乌拉尔山高度正异常区西侧为波作用通量辐合,东侧为辐散,成为能量向东南和东传播的“中继站”,且正异常比东北大西洋强,其波作用通量显著散度说明存在其他强迫机制使该正异常加强,该区域能量向中亚地区波矢量几乎与亚洲副热带急流中心等风速线(图9a)垂直,最后波通量止于亚洲副热带急流主体南侧,成为波能量堆积区,在中亚地区波作用通量强烈辐合,Rossby波能量被阻截,有利于中亚低涡的发展和维持,这个能量的传输过程是中亚低涡发展维持和亚洲副热带急流主体偏南的原因。同时,乌拉尔山区域能量继续向东频散是贝加尔湖脊维持的原因之一。在减弱期,Rossby波能量从东北大西洋正异常中心向东南方向频散,在地中海东部地区进入亚洲副热带西风急流,然后沿急流向东继续频散能量使得中亚低涡维持,这阶段东欧不再存在向中亚地区的能量频散,与此相伴随北美急流减弱,亚洲急流入口处急流增强。500hPa波能量频散特征与高层基本一致,不同的是高度正负异常强度和能量频散大小比200hPa弱,这从另一个方面表明环流异常中心的形成和维持可能较大程度取决于副热带急流的波动。

5 讨论

中亚低涡是大尺度环流在中亚地区特定条件下的产物,虽然我们已经开展了一些研究,认识了其时空分布、生命史及其分类,给出了大尺度和天气尺度系统配置,但是对中小尺度研究和分析很薄弱,利用卫星和雷达资料的分析也限于少量的个例分析,更没有进行过加密观测试验,尤其对浅薄型中亚低涡的研究相对更少。

图9 19967月10日(a)、15日(b)200hPa位势高度场距平(等值线,单位:gpm)和对应的波作用通量(箭头,单位:m2·s-2)

已经完成的国家自然基金面上项目《中亚低涡中期过程的动力学机制及其对新疆极端天气的影响》,给出了中亚低涡的客观定义,分析了中亚低涡的活动规律、三维动热力结构及其与高纬、副热带系统的典型配置模态,揭示了中亚低涡形成、维持的物理机制及造成强降水天气相配合的水汽结构。但我们对深厚型和浅薄型中亚低涡背景下中尺度系统的形成机制以及中尺度系统发生、发展和演变规律缺乏足够的认识,使得预报员缺乏相应的中尺度诊断分析技术,造成中亚低涡产生的对流天气事件预报能力很低,是新疆强对流天气预报预警水平进步的一个瓶颈。

我国各区域都有大家耳熟能详的重要天气系统为抓手开展一系列研究,如100°E以东的东亚区域有东亚季风系统,东北地区有东北冷涡,西南地区有西南涡等,而对于中亚干旱区(包括新疆)重要的影响系统—中亚低涡大家关注和认识很不够。随着国家丝绸之路经济带战略的提出,目前气象防灾减灾服务不能适应“丝绸之路核心区”建设需求,以中亚低涡为抓手或切入点开展相关的短时临近、短期天气、中期天气等预报预测技术研究,对中亚天气学发展、中亚干旱区中尺度系统和新疆强对流预报技术发展具有重要的理论意义和实际应用价值。

[1]张家宝,苏起元,孙沈清,等.新疆短期天气预报指导手册[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1986:456.

[2]张家宝,邓子风.新疆降水概论[M].北京:气象出版社,1987:400.

[3]DING Yihui,WANG Zunya,SONG Yafang,et al.The Unprecedented Freezing disaster in January 2008 in Southern China and Its Possible association with the global Warming[J].Acta Meteorologica Sinica,2008,22(4):538-558.

[4]杨贵名,孔期,毛冬艳,等.2008年初“低温雨雪冰冻”灾害天气的持续性原因分析[J].气象学报,2008,66(5):836-849.

[5]布和朝鲁,纪立人,施宁.2008年初我国南方雨雪低温天气的中期过程分析Ⅰ:亚非副热带急流低频波[J].气候与环境研究,2008,13(4):419-433.

[6]纪立人,布和朝鲁,施宁,等.2008年初我国南方雨雪低温天气的中期过程分析Ⅱ:青藏高原—孟加拉湾气压槽[J].气候与环境研究,2008,13(4):446-458.

[7]施宁,布和朝鲁,纪立人.2008年初我国南方雨雪低温天气的中期过程分析Ⅲ:西太平洋副热带高压的特征[J].气候与环境研究,2008,13(4):434-445.

[8]杨莲梅.南亚高压突变引起的一次新疆暴雨天气研究[J].气象,2003,29(8):21-25.

[9]张云惠,王勇.哈密南部暴雨成因分析[J].气象,2004,30(7):41-44.

[10]蒋军,谭艳梅,李如琦.2004年7月新疆特大暴雨过程的诊断分析[J].新疆气象,2005,28(4):4-6.

[11]道然·加帕依,车罡,李如琦.新疆东部地区夏季暴雨的分析[J].气象,2007,33(2):62-69.

[12]刘正新,田惠平,赵俊荣,等.新疆天山中部一次暴雨成因分析[J].沙漠与绿洲气象,2007,1(4):22-26.

[13]张建伟,刘海红,阿斯玛.2007年7月17日中天山暴雨天气过程分析[J].沙漠与绿洲气象,2008,2(3):18-21.

[14]杨莲梅,李霞,张广兴.新疆夏季强降水研究若干进展及问题[J].气候与环境研究,2011,16(2):188-198.

[15]孔期,郑永光,陈春艳.乌鲁木齐7·17暴雨的天气尺度与中尺度特征[J].应用气象学报,2011,22(1):12-22.

[16]江远安,包斌,王旭.南疆西部大降水天气过程的统计分析[J].新疆气象,2001,24(5):19-20.

[17]张云惠,杨莲梅,肖开提·多莱特,等.1971—2010年中亚低涡活动特征[J].应用气象学报,2012,23(3):312-321.

[18]秦贺,杨莲梅,张云惠.近40a来塔什干低涡活动特征分析[J].高原气象,2013,32(4):1042-1049.

[19]黄艳,刘涛,张云惠.2010年盛夏南疆西部一次区域性暴雨天气特征[J].干旱气象,2012,30(4):615-622.

[20]杨莲梅,张云惠,汤浩.2007年7月新疆三次暴雨过程水汽特征研究[J].高原气象,2012,31(4):963-973.

[21]陈春艳,孔期,李如琦.天山北坡一次特大暴雨过程诊断分析[J].气象,2012,38(11):90-98.

[22]张云惠,陈春艳,杨莲梅.南疆西部一次罕见暴雨过程的成因分析[J].高原气象,2013,32(1):191-200.

[23]杨莲梅,张庆云.一次中亚低涡中期过程的能量学特征[J].气象学报,2014,72(1):182-190.

[24]杨莲梅,李曼.“96·7”中亚低涡持续活动能量转换和频散特征[J].气象科技进展,2015,5(3):40-48.

[25]庄晓翠,李健丽,李博渊,等.北疆北部2次区域性暴雨的中尺度环境场分析[J].沙漠与绿洲气象,2014,8(6):23-30.

[26]张俊兰,魏荣庆,杨柳.2013年南疆2场罕见暴雨落区和强度的对比分析[J].沙漠与绿洲气象,2014,8(5):1-9.

[27]李建刚,马玉英,姜彩莲,等.天山山区中部一次局地暴雨成因分析[J].干旱气象,2014,32(6):972-979.

[28]秦贺,张云惠,黄秉光,等.塔什干低涡天气系统自动识别方法和探讨[J].沙漠与绿洲气象,2014,8(4):15-17.

[29]陈春艳,秦贺,唐冶,等.2012年3月新疆大范围暴雨雪天气诊断[J].沙漠与绿洲气象,2014,8(2):12-18.

[30]胡钰玲,王遂缠,王成功,等.2012年初夏西北干旱区罕见区域性大暴雨天气过程分析[J].干旱气象,2015,33(1):128-137.

Some advances and Problems of middle-Asia Vortex

YANG Lianmei,ZHANG Yunhui,QIN he

(Xinjiang meteorological Observation,Urumqi 830002,China)

Middle-Asia vortex(MAV)is an important influencing system which causes rainstorm, short-time heavy precipitation,hail and persistent low temperature events.The main study results on middle-Asia vortex(MAV)are summarized in the last 50 years,which include MAV definition, time-space distribution,life cycle,activity regular pattern,influences on weather in Xinjiang, circulation configure,water vapor transportation,three-dimension dynamic and thermodynamic structure and physics causes of MAV.Some problems remaining to be resolved are pointed out as follows:the structure and developing regular pattern of meso-scale system underground MAV, physics models and meso-scale analysis diagnose physical quantity of strong convective weather,key influence factors and warning-forecasting index of strong convective weather causing by MAV. To solve the above-mentioned problems,it is very important for improving synoptic meteorology and short-term short-time forecast technology in Middle-Asia areas and enhancing the capability of disaster prevention and reduction.

Middle-Asia vortex;activity regular pattern;circulation configure;energy propagation;meso-scale systems

P458

A

1002-0799(2015)05-0001-08

杨莲梅,张云惠,秦贺.中亚低涡研究若干进展及问题[J].沙漠与绿洲气象,2015,9(5):1-8.

10.3969/j.issn.1002-0799.2015.05.001

2015-04-23

科技部公益性行业科研专项(GYHY201506009)和国家自然科学基金(41565003)资助。

杨莲梅(1969-),女,研究员,主要从事灾害性天气研究。E-mail:yanglm@idm.cn