黔张常铁路武陵山隧道岩溶发育特征及分布规律分析

2015-01-03韦举高

韦举高

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安710043)

黔张常铁路武陵山隧道岩溶发育特征及分布规律分析

韦举高

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安710043)

在碳酸盐岩地区修建铁路,岩溶是主要的工程地质问题。本文通过地表地质调查、物探及钻探对黔张常铁路武陵山隧道的岩溶分布进行研究,阐述了测区岩溶的位置、范围、深度和形态特征,并从岩性、构造、地貌等方面分析了岩溶发育特征及分布规律,对测区岩溶发育强度进行分级,对岩溶空间分布与隧道的关系和岩溶地基稳定性作出初步评价,为工程设置安全性和线路方案合理性评价提供可靠依据。

隧道 岩溶 发育特征 分布规律

1 工程概况

1.1 工程地质条件

测区地貌上属武陵山可溶岩低山台地、溶丘洼地,构造体系主要隶属华夏和新华夏构造体系一级构造第三隆起带南段,大地构造单元上隶属扬子准地台,二级构造单元属江南台背斜。

武陵山隧道地处沅古坪向斜北西翼,该向斜轴向北东,为一区域性大褶皱,长约100 km。向斜核部岩性为奥陶系下统锅塘组白云石化灰岩,隐晶质结构,中厚~厚层。翼部岩性为寒武系上统追屯组泥质条带灰岩夹厚层角砾状灰岩,粒状结构,中厚~厚层,局部薄层;震旦系上统陡山沱组白云质灰岩夹白云岩夹页岩,粒状结构,薄层~中厚层。测区岩层倾向北西,倾角一般为20°~40°,主要节理产状为N28°~34°W/55°~81°N。

测区海拔一般420~580 m,最高峰海拔约670 m。地形起伏较大,山峦叠嶂,植被茂密。隧道地处沅江水系,洞身分布有众多“V”字形侵蚀沟谷,多呈北东向展布,沟谷常年流水。测区以侵蚀、溶蚀地貌为主,溶蚀地貌主要为溶蚀洼地,洼地内发育有漏斗、落水洞等。

测区无区域性断裂及大断层通过。奥陶系下统锅塘组白云石化灰岩裂隙较发育,整体性一般,寒武系上统追屯组泥质条带灰岩夹厚层角砾状灰岩节理较发育~发育,整体性较差。

1.2 水文地质条件

测区年平均降水量1437.2 mm,隧道进口为万家河,流量约(3~5)万m3/d,出口为文童溪,流量约(4~6)万m3/d,均为常年流水。万家河、文童溪为隧址区地下水的最低排泄基准面。洞身沟谷发育,沟水雨季流量较大。

根据地下水埋藏深度及含水介质特征,将测区地下水分为深层岩溶水、浅层基岩裂隙水以及第四系孔隙水3类。深层岩溶水赋存于碳酸盐岩底部的溶隙、溶洞内,富水性强;浅层基岩裂隙水赋存于碳酸盐岩中上部的裂隙内,富水性中等;第四系孔隙水赋存于测区浅表部第四系松散层内,富水性中等。

2 测区岩溶形态特征

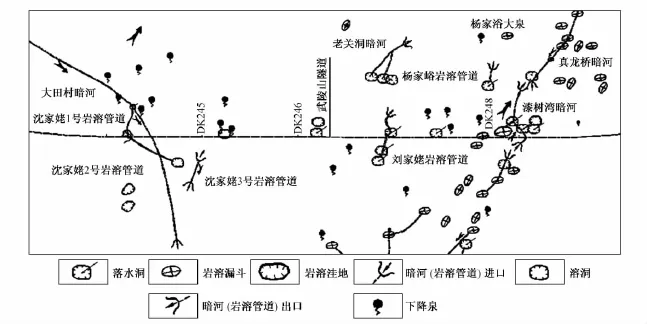

测区主要发育溶蚀裂隙、溶槽(沟)、落水洞、漏斗、溶洞、溶蚀洼地、溶蚀槽谷等,其分布见图1。

2.1 溶蚀裂隙、溶槽(沟)

溶沟、溶槽在地表广泛分布,以寒武系上统灰岩中最发育,两者纵横交错,多沿纵张裂隙和横张裂隙发育,局部沿层面发育,一般为裂隙溶蚀加宽形成。测区溶蚀裂隙、溶槽(沟)走向一般为N60°~80°E和N40°~60°W,多被黏性土充填。

2.2 落水洞、漏斗

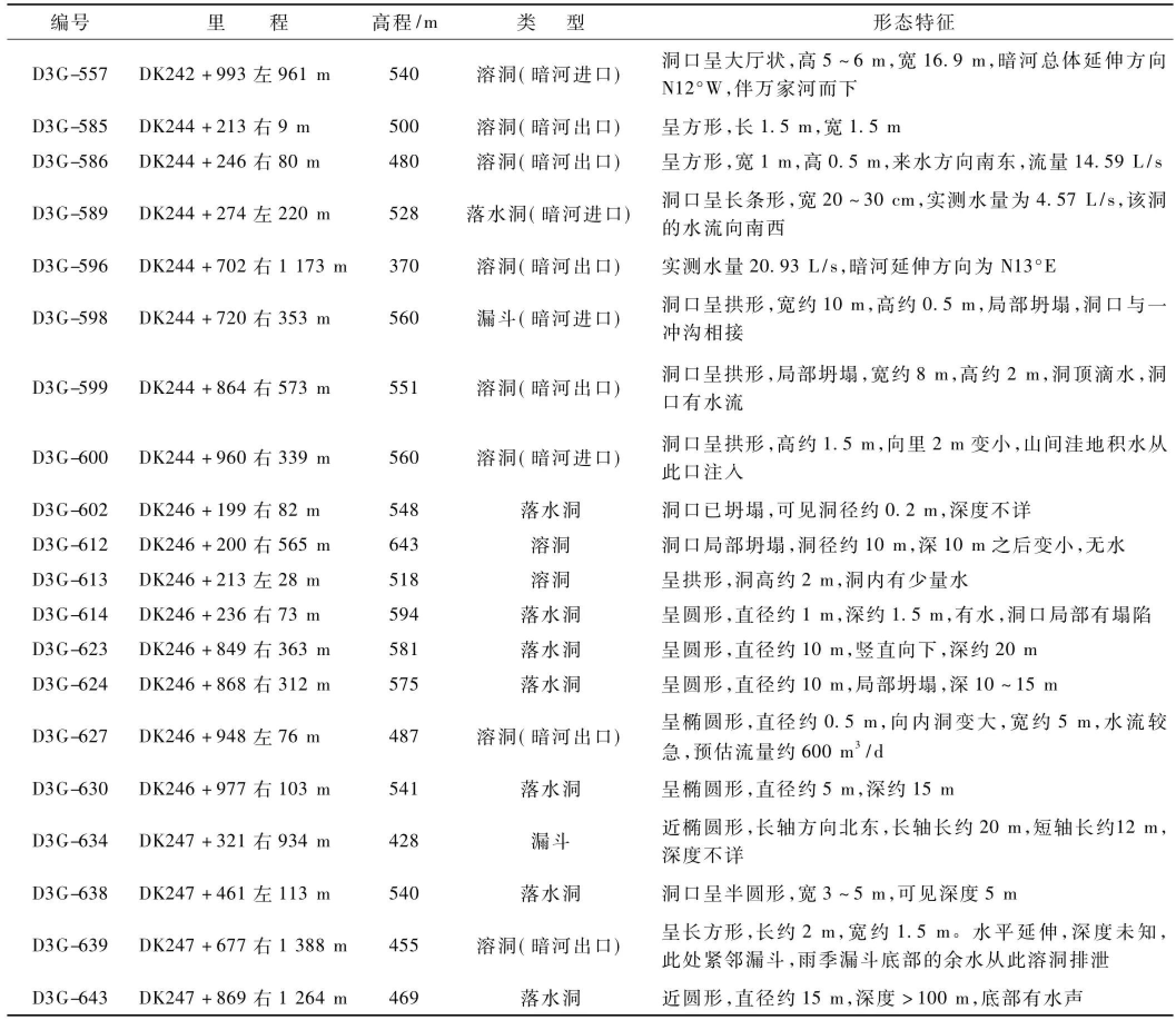

落水洞和漏斗为测区最典型、最发育的岩溶形态,主要发育在山顶平台、缓坡、岩溶洼地和槽谷地带,呈串珠状分布,多呈垂直状或陡倾角状向地下深处延伸,洞口形状一般呈圆形、椭圆形或矩形,圆形洞口直径2~20 m,矩形洞口长2~5 m,宽0.2~2 m,可见深度一般大于10 m。具体分布及特征见表1。

图1 测区岩溶分布

表1 测区岩溶点统计

2.3溶洞

地表溶洞规模较小,多呈水平或略倾斜延伸,大部分有水,为暗河出口,延伸方向多为SW,洞口高程一般在430~460 m。

2.4 岩溶洼地和槽谷

岩溶洼地和槽谷分布在高程410~490 m,530~620 m的山顶平台区,洼地平面上多呈不规则的椭圆形,长轴方向与地层走向基本一致,长轴直径500~ 900 m,短轴直径多在40~100 m,洼地上部多覆盖黏性土,多数洼地边缘和底部发育有落水洞。

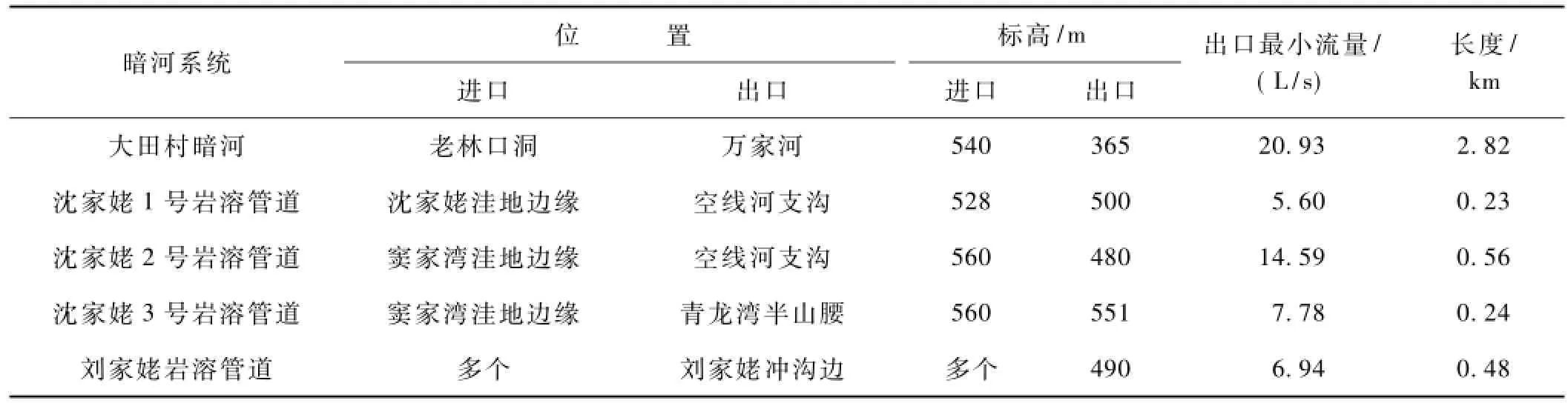

2.5 暗河、岩溶管道

测区主要发育有大田村暗河、沈家姥1号、2号、3号及刘家姥岩溶管道。暗河是由岩石溶蚀、坍塌以及水的搬运形成,一般位于饱水带。岩溶管道及暗河是地下水的临时通道或固定通道。地下暗河、岩溶管道统计见表2。

表2 测区地下暗河、岩溶管道统计

3 岩溶发育特征及分布规律分析

3.1 岩溶发育特征

1)强度不均一

测区岩溶主要受岩性控制,发育强度极不均一,地段性差异很大。DK235+720—DK237+090及DK238 +090—DK239+060段出露震旦系上统陡山沱组白云质灰岩夹白云岩夹页岩,本段岩溶发育较弱,落水洞、漏斗、溶洞等岩溶形态少见。DK239+060—DK243+ 530段出露寒武系上统追屯组泥质条带灰岩夹厚层角砾状灰岩及奥陶系下统锅塘组白云石化灰岩,本段岩溶发育强烈,落水洞、漏斗、溶洞等岩溶形态多见。

2)具有较明显的分带性

场区不同高程岩溶发育特征不同,其中高程550 m以上以垂直发育的岩溶形态为主,主要岩溶形态有溶蚀裂隙、溶槽(沟)、溶洞、落水洞、漏斗;高程400~550 m之间水平与垂向发育的岩溶形态兼而有之,其中以垂向发育的岩溶形态为主,在山间洼地、山顶平台、缓坡常见溶蚀裂隙、溶槽(沟)、漏斗、落水洞,而在斜坡和谷地坡脚一带见有少量的近水平溶洞(或地下水出露点),规模较小;高程400 m以下则以水平发育的岩溶形态为主,河谷两岸、槽谷两侧常见有地下水点,如大田村暗河出口高程365 m,漆树湾暗河出口高程330 m。

根据测区岩溶发育特点,可将该区岩溶划分为以下两个带:

①垂直渗流带。此带为包气带主体,位于地表以下、丰水期潜水面以上。岩溶以垂直发育的岩溶形态为主。地下水以垂直运动为主,溶蚀通道间连通性差。调查资料显示,在高程550 m以上出露的水点均为表层岩溶水,随季节变化大,一般干旱一个月左右断流。在高程450~550 m之间垂直发育的部分岩溶出水点随季节变化大,但不断流,其中沈家姥2号岩溶管道流量达14.59 L/s,此标高为区内第一排泄面,表明顶部岩溶台地中垂直渗流带的厚度在100 m左右。

②水平径流带。此带为饱水带主体,包括地下水位季节变化变动带。它的上限是丰水期的潜水面或地下河的最高水位,下限一般为枯水期潜水面,该带在区内发育高程在450 m以下,常年有水向局部基准面排泄。如大田村暗河向万家河排泄。隧址区岩溶水最低排泄点高程320 m,推测高程300~450 m为水平径流带。

3.2 岩溶发育分布规律分析

测区岩溶发育分布规律主要受岩性、构造、地貌控制。

1)岩性

测区岩溶在寒武系上统追屯组泥质条带灰岩夹厚层角砾状灰岩中最为发育,在奥陶系下统锅塘组白云石化灰岩中次之。

2)构造

测区岩溶发育受褶皱控制极其明显。测区处于沅古坪向斜西北翼,受向斜构造影响,形成典型的溶蚀洼地。测区内岩带呈条带状分布,走向NE向,岩溶地貌和岩溶形态的发育方向也为NE向,沈家姥岩溶洼地、刘家姥及沈家姥1号、3号岩溶管道形态纵向上均依附褶皱构造呈带状分布,横向上从隧道进口至出口高程呈台阶状分布。

3)地貌

地貌是控制岩溶发育的重要因素,山顶平台岩溶发育程度明显高于斜坡地带。山顶平台有利于大气降雨的汇集和入渗,而斜坡地带的降雨多形成地表径流,顺坡流向冲沟和洼地,造成不同地貌单元之间岩溶发育程度差异较大。

4 结论

根据《铁路工程不良地质勘察规程》岩溶强度分级标准,本隧道岩溶发育强度为强烈发育,结合其岩溶发育特征及分布规律,推断该隧道中岩溶空间分布与隧道的关系如下:

1)大田村暗河与隧道相交,相交点暗河推测高程为450 m,对应路肩高程为462 m,相交点暗河位于线路下部,该暗河对隧道影响大。

2)刘家姥岩溶管道进口有多个,以落水洞形式分布在线路两侧洼地边缘或地层陡缓交界处,进口高程540~580 m,出口高程490 m。该岩溶管道与隧道相交,相交点岩溶管道推测高程为510 m,对应路肩高程为421 m,该岩溶管道对隧道有一定影响。

3)沈家姥1号、2号岩溶管道虽未与隧道相交,但岩溶管道具有向下、多层发育的特点,且岩溶管道与地表洼地相连通,对这两条岩溶管道也应引起足够重视。

[1]中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路黔江至张家界至常德线初测前加深地质及深化方案地质专题研究报告[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[2]中铁第一勘察设计院集团有限公司.黔张常铁路岩溶特殊地质区综合选线技术研究阶段报告[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2012.

[3]中铁第一勘察设计院集团有限公司.黔张常铁路岩溶发育规律及地质选线研究报告[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2015.

[4]顾湘生,刘坡拉.铁路岩溶工程地质勘察技术[M].武汉:中国地质大学出版社,2012.

[5]罗骑龙,王云生,廖崇高,等.贵州某机场岩溶发育规律及控制因素分析[J].地质灾害与环境保护,2011,22(1):41-45.

[6]王茂靖.北盘江大桥峡谷岸坡岩溶形态特征及发育规律[J].铁道工程,2004(4):27-30.

[7]毛烨峰,伍进.岩溶发育控制因素及发育规律浅析[J].西部探矿工程,2009(4):80-82.

[8]谭周地.构造对岩溶的控制意义[J].吉林大学学报(地球科学版),1978(2):43-47.

[9]中华人民共和国铁道部.TB 10027—2012铁路工程不良地质勘察规程[S].北京:中国铁道出版社,2012.

[10]铁道部第一勘测设计院.铁路工程地质手册[M].北京:中国铁道出版社,1999.

(责任审编葛全红)

P642.254

A

10.3969/j.issn.1003-1995.2015.05.18

1003-1995(2015)05-0068-04

2014-07-24;

2015-03-20

韦举高(1981—),男,广西东兰人,工程师。