利用采空塌陷区进行光伏发电工程设计的方法

2015-01-01北京中节智行能源技术咨询有限公司张长存

北京中节智行能源技术咨询有限公司 ■ 张长存

北京聚合电力工程设计有限公司 ■ 马思娟

0 引言

随着人类社会对煤层、矿藏等能源的渴求,大量开采便成为趋势,地面塌陷等灾害也随之而来。后期治理困难、治理费用高,会使土地拥有者多是无可奈何地选择闲置,从而造成浪费。能否利用及如何更好地利用是摆在每个建设者面前的一道难关,解决好此类问题,也就成了设计者的必然职责。

随着光伏发电项目建设的进行,建设区呈多样化发展,受耕地、矿产、林地、风景区等众多因素影响,工程中多利用山区、丘陵区、平原区的闲弃土地进行建设,这也是多方努力、变废为宝的趋势。

工程区选址时会遇到采空塌陷区的问题,拥有者以此类土地闲置可惜而挠头,开发者也为如何利用而苦恼。当前工程用地日趋紧张,光伏项目能否利用及如何利用此类土地,是决策时关注的焦点,已成为设计者必须面对的课题。

鉴于此类工程地质问题的特殊性,本文结合工程实际,进行设计方法探讨。

1 采空区塌陷危害及特点

煤层、矿藏的不断开采,会使地下岩层空置,为上部岩层塌陷提供了发展空间,进而对地表的建筑、人员、设备的安全产生危害。

1.1 塌陷危害

采空区会引起房屋等建筑坍塌,发生人员伤害事件。如国内某村受煤矿开采的影响,农户的窑洞出现了倾斜问题,住户生命财产的安全受到了危胁。国内某镇发生过因房屋下部采空区突然发生塌陷,造成职工休息室内数名矿工被埋的事件。

如果前期对塌陷严重性估计不足,致使地下开采常常伴有不科学、不规范的现象,而后期塌陷危害严重又使当事者忙乱慌张,无所适从,不能科学对待。

1.2 塌陷特点

1.2.1 发展过程不可逆

采空区塌陷的危害性逐渐被社会所认识,但由于引发源在地下,发展过程均不可逆,一般可分为初始期、活跃期和衰退期[1],如图1所示。

1) 初始期:地表移动开始至活跃期开始阶段。

图1 地表变形分期图

2) 活跃期:在移动过程的延续时间内,地表下沉速度大于50 mm/m(煤层倾角小于45°)或地表下沉速度大于30 mm/m(煤层倾角α大于45°),可认为是活跃期。

3) 衰退期:活跃期结束到移动期结束后。

1.2.2 治理困难

采空区的地质条件一般均较复杂,且地下巷道多纵横交错,同时可能伴有煤层自燃、突涌水等现象,因此后期治理难度很大。

1.2.3 治理费用高

治理时先需收集资料、分析原因,找出处理措施。因为前期收集资料难度大,且处理对象在地下深部,故而治理费用高。处理时常常会有突发事件发生,这又进一步加大了治理费用。

2 塌陷区勘测评价

对塌陷区上的工程建筑进行合理设计,建立在对其进行客观勘测评价的基础上。

2.1 进行塌陷区的变形分带

开采常常在地下几百米,有的埋深甚至达到上千米,由地下开采位置至地表,一般分为如图2所示几个区域。

图2 塌陷区变形分区

1) 冒落带(I):采空区顶板在上覆岩体压力下完全塌落,形成冒落带,冒落带的岩土体杂乱堆积,其高度主要受顶板碎胀系数和开采厚度影响,一般为开采厚度2~6倍。

2) 裂隙带(II):冒落带上部岩体下沉后,会加大原有裂隙张开程度或形成新断裂带,但仍保持地层原结构特征。其高度主要受岩性和开采厚度影响,一般为开采厚度9~28倍。

3) 弯曲带(III):岩土体下沉顺序为由下至上,至地表后,则以弯曲变形为主要特点,变形会改变其原有应力状态,进而重塑地形。此种弯曲形态可通过测量来取得,一般分为中间区和内、外边缘区[2](见图2):中间区位于沉陷区正上方,以地表下沉为主,倾斜、水平变形较小;内边缘区位于沉陷区外侧上方,以压缩为主,存在垂直、倾斜、水平变形;外边缘区位于沉陷区外侧矿层上方,产生拉伸变形,甚至形成张裂缝,以倾斜、水平变形为主。

建筑物布置时,先对弯曲带地表进行分区,利用不同分区的不同变形特征分别对待,以期趋利避害。

2.2 估算地表移动参数

从上述变形形态的分析可知,沉陷变形主要表现为沉降、倾斜和水平变形等3个方面,可以分别用参数表示,如图3所示。其中:沉降值为ηB-ηA;水平移动为 ζA-ζB;倾斜为 (ηB-ηA)/l;水平变形为 (ζA-ζB)/l。

图3 塌陷区地表移动变形示意图

以上参数由工程区地质条件及实测变形资料求得。

2.3 稳定性分区

根据相关规范[3]对场地进行稳定性分区。当地表倾斜3~10 mm/m或水平变形为2~6 mm/m的地段作为建筑场地时,应评价其适宜性,此类变形区定义为稳定性较差区(Ⅱ区);当变形小于上述范围值时,基本适宜建筑,此类变形区定义为基本稳定区(Ⅰ区)。

求解出地表移动参数,并按上述标准进行稳定性分区后,可着重对升压站综合楼及光伏阵列区的建(构)筑物进行必要的变形计算,以确定设计方案。

3 光伏项目建(构)筑物设计

3.1 功能区组成

光伏发电工程主要由光伏阵列区(含逆变器)、升压站两个功能区组成,其间布设线缆连接。

3.1.1 光伏阵列区

光伏板排放上部,光伏板下设支架,对光伏板起抬高、固定作用(见图4)。光伏板按最优倾角布置,布置时需考虑地形因素、遮挡因素。

图4 光伏支架

支架一般由铝合金等金属材料组成,与一般地面建筑物相比,具有易组装、质轻、可承受较大变形等特点。

可通过如下措施,减少变形区对组件的不利影响:组件方向应尽量与变形等高线平行;加大支架高度,减少沉陷影响;减小组件长度,避免变形积累。

3.1.2 升压站区

主要由升压区、配电室及操作或运行维护人员办公区组成。配电室及人员办公场所简单,可设为一层建筑物。建筑物基础应采用抗变形能力较大基础。

3.2 功能区连接

功能区间以缆线连接。

上述光伏阵列区、升压站区的建(构)筑物不同,对变形的要求也不同,设计时应在塌陷区的勘测评价基础上分别对待。

4 塌陷区评价与设计方法实例

受成本投入及建设周期控制,光伏发电工程设计时,通常不考虑对沉陷区进行预治理,塌陷区的评价与设计均是基于现有开采情况。

4.1 开采条件

通过调查,开采地层埋深600~1000 m,开采厚2.5~5.0 m。地表岩层以第四系砂土为主,厚200~300 m。

4.2 塌陷基本参数

采空区勘察是以调查及搜集相关变形观测资料等方式,通过模拟计算来取得地表移动的基本参数。

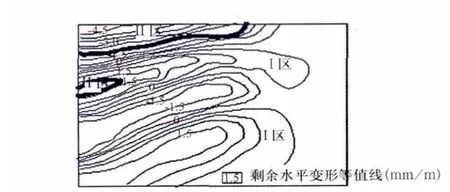

结果表明,场地内地表最大剩余沉降量发生在西北侧(见图5),约为2400 mm/m,向东南呈变小趋势;地表剩余倾斜最大值发生在西侧中部(见图6),约为4.5 mm/m;地表剩余水平变形最大值发生西北侧(见图7),约为-4.5 mm/m。

图5 地表剩余沉降量等值线示意图

图6 地表剩余倾斜等值线示意图

图7 地表剩余水平变形等值线示意图

4.3 进行稳定性分区

根据地表变形值将场区分为基本稳定区(Ⅰ区)和稳定性较差区(Ⅱ区),详见图6~7。其中基本稳定区(Ⅰ区)地表倾斜、水平变形分别小于3 mm/m、 2~6 mm/m,稳定性较好。

4.4 建(构)筑物设计

4.4.1 总体布置调整

进行光伏区、升压站区布置时,一般需考虑地形、地质、地类、交通、送电接入条件等因素。

鉴于场区东侧变形小的特点,建(构)筑物应优先布置在基本稳定区(Ⅰ区)内,升压站区建筑抗变形能力较差,应尽量布置在变形最小区域。

4.4.2 光伏组件排列

加大支架高度,增至1 m,抵消沉陷影响;根据地表变形参数,确定组件长度,避免光伏板变形破坏。

4.4.3 建筑物基础

尽量减少建筑物基础面积,并应采用抗变形能力较大基础类型,如整体板状基础。

4.4.4 变形观测

进行变形观测,验证前期结论,对可能出现的问题进行分析、论证。

5 结论

本文结合工程实际情况,以场址的塌陷评价为基础,针对光伏建(构)筑物的固有特点,首先对工程进行稳定性分区,在最稳定的地区优先放置抗变形能力弱的建筑物;其次对建(构)筑物变形进行验算,确定组件排列长度及建筑物基础类型等重要设计方案,从而使闲置土地得到利用成为可能。

毋庸置疑,地面塌陷恶化了场区原地质条件,有时会与水体、滑动土体及其他不良地质因素叠加,形成复杂的作用。这也是设计时难以把控的,因而安排变形观测工作便不可或缺,观测值除可验证前期设计的合理性外,也为今后此类工程的设计积累宝贵经验。

[1] ISBN 7-5020-1662-7/TD7-65,建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程[S].

[2] ISBN 978-7-112-08828-7,工程地质手册(第四版)[S].

[3] GB 50021-2001,岩土工程勘察规范(2009版)[S].