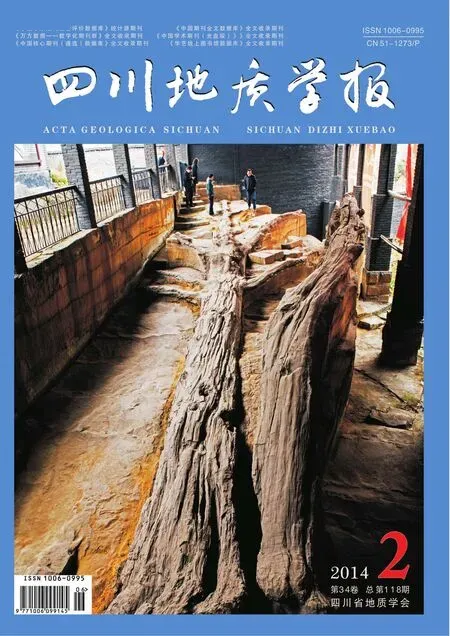

峨边彝族自治县沙坪镇羊竹坝崩塌地质环境条件及危石稳定性评价

2014-12-31陈东

陈东

(四川煤田地质一三七总公司,四川 达州 635000)

1 地质环境条件

勘查区位于大渡河右岸近河床斜坡地带,属构造剥蚀及河流侵蚀低山地貌,该区域山体多沿走向展布,切割较深,局部地段呈深切割的中山峡谷地貌。勘查区总体呈东高西低,斜坡坡面近北—南向展布,坡向约260°~280°。总体看,勘查区主要位于低山河谷区,地形条件较复杂。

1.1 地层

沙坪镇场镇及周边出露地层有:新生界第四系,中生界三叠系下统嘉陵江组(T1j)、铜街子组(T1t)、飞仙关组(T1f),古生界二叠系上统乐平组(P2l)、峨眉山玄武岩(P2β)、二叠系下统(P1),奥陶系下统红石崖组(O1h),也有寒武系地层等。

1.2 地质构造与地震

1.2.1 地质构造

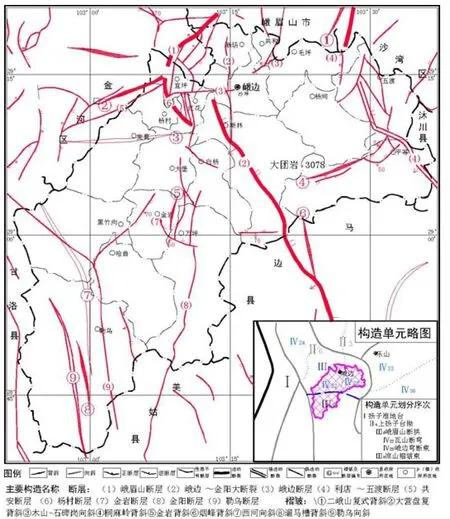

峨边彝族自治县地质构造部位属扬子准地台(Ⅰ级)上扬子台拗(Ⅱ级)北缘之峨眉山断拱(Ⅲ级)与凉山褶皱束(Ⅲ级)交汇地区,断层、褶皱发育(图 1)。由于多期构造运动影响,地质构造叠加、复合、相互干涉的现象比较普遍,地质构造复杂。

勘查区处于峨眉山断拱构造区。该区以砂泥质复理式建造为主,次为碳酸盐建造及火山岩建造。受区域动力变质作用影响,在地史上是一个长期隆起的构造单元,沉积盖层较薄。该区多次受地壳强烈运动影响,新构造运动频繁,岩体破碎,受流水的下切、溶蚀等作用,形成山高、谷深、陡峻山体。

勘查区处于峨边断层东段,该断层在峨边县城以西近东西走向,起于宜坪南西太阳沟;峨边以东向北东延伸到共和后出境,总长度约31km;断面倾向北或北西,倾角约 65°,为逆断层。场区位于断层下盘,受构造影响较强烈,局部具牵引现象,岩体总体较破碎,而该崩塌区为第四系更新统冰水堆积层,断层对其影响小。

图1 峨边县及勘查区地质构造纲要图

1.2.2 新构造运动

据 1∶5万《金口河幅区域地质调查地质图说明书》,县域新构造运动主要表现为强烈的不均衡抬升和断裂活动。强烈的不均衡抬升运动主要表现为河流下切作用,发育多级阶地和夷平面。中更新世时期地壳抬升呈周期性变化,大渡河流域以毗邻的金口河永乐乡阶地保存较好,发育有八级阶地,近一百万年以来河流下切深度约83m,平均每年下切深度为0.64mm,抬升速度快平均每年达1.3mm,晚更新世至全新世地壳抬升速度有增大的趋势。

1.2.3 地震

峨边县地处我国地震活动强烈的南北地震带中段之东侧,与地震活动强烈的马边地震带相毗邻,是一个中强地震区。据统计,1927年至1976年间峨边县域内发生 2.5级以上地震共28次。历史上县域内及邻区曾发生过多次破坏性地震,如:民国24年(1935年)12月19日,马边、峨边间发生6级地震,震中在县境斯合乡(现黑竹沟镇)西南 3km(依乌)附近,大堡一带房屋倒塌,人畜均有伤亡;清乾隆五十一年(1786年)5月5日,康定、泸定发生7.5 级地震,波及峨边,烈度为7度,属5~6 级地震;1967年5月29 日杨村乡(东经103°08′,北纬29°13′)发生4.5级地震;1974年5月11日,雷波发生7.1 级地震,峨边强烈有感,房屋震裂,地基下沉,烈度为5~6度;1936 年马边发生的6.8 级地震,其震中烈度达Ⅸ度等。据芦山地震烈度区划图,峨边县沙坪镇位于“4.20”芦山地震Ⅵ烈度区外,受其影响小;据《中国地震参数区划图》(GB18306-2001)及第Ⅰ号修改单,本区地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期值为0.40s,设计地震分组为第二组,对应地震基本烈度为Ⅶ度。

根据《抗震设计规范》,甲类和乙类建筑的抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为 6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。沙坪镇场镇内地质灾害治理工程建筑属乙类建筑,因此其设防烈度定为8度。

1.3 水文地质条件

勘查区位于高陡的斜坡、陡崖地带,地面排水通畅,地层含水条件差,水文地质条件简单。场地内主要为松散堆积岩类(Q3)孔隙水,通过大气降水补给,平时斜坡面、坡脚未见地下水出露,但强降雨时在土体孔隙内赋水量较大,在坡面渗出,具有迳流途径短,排泄快的特征。

松散岩类孔隙水主要赋存于冰水堆积层漂、卵石层中(Q3fgl)。据现场调查及经验资料,冰水堆积层相对胶结程度好,含水层分布不均匀,且基本不受河流侧向补给,川西地区冰碛土渗透系数一般约0.03m/d~0.7m/d,影响半径 3.07m~8.84m,渗透性较差,为弱透水层,其储水空间小。该地层斜坡部位未发现有地下水出露,故而其水量相对贫乏;河床堆积层主要沿大渡河沿岸分布,其土层孔隙率高,含水层厚度较大,并接受河流补给,水量丰富。

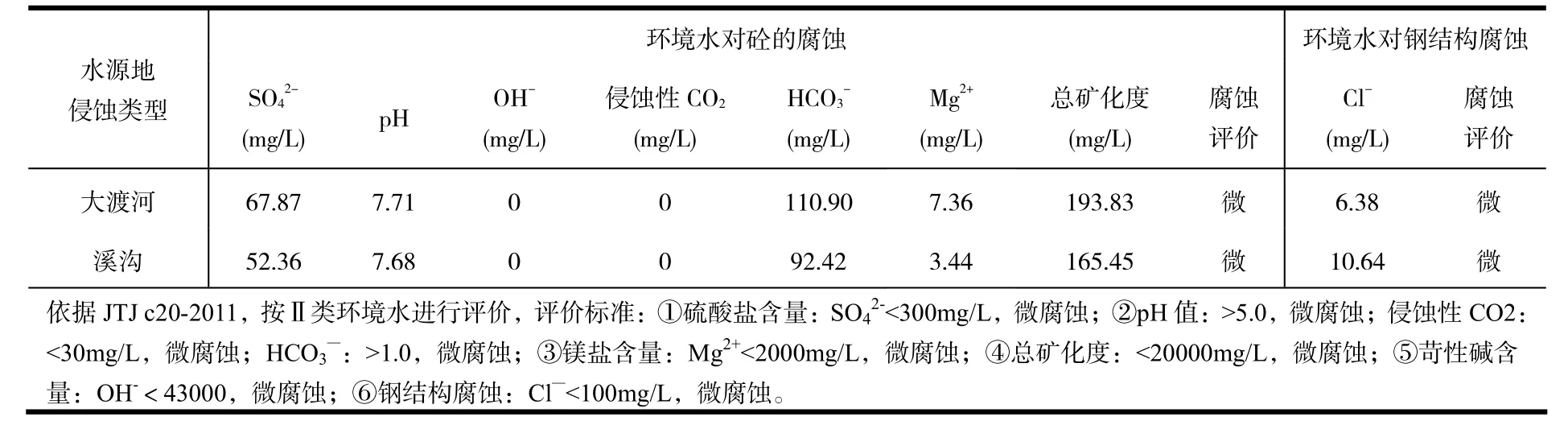

场区地下水贫乏,地表水体主要为大渡河及场区南侧溪沟,本次在场区南侧溪沟及大渡河采集水样进行室内测试,其统计成果及腐蚀性评价见表1。

表1 环境水对混凝土及钢结构腐蚀性评价

1.4 人类工程活动

该地质灾害点由于上世纪60年代人工修建公路(铜河路)时开挖坡体形成陡峭的土质边坡未进行工程处理,使得土质边坡局部段由于临空面过大、过陡,在长期的降雨、植物破坏及地震等外因作用下产生局部小方量土体垮塌;再加上开挖公路时斜坡体上方有大量的危石未及时进行工程处治,因而在下方公路过往车辆振动、降雨、植物破坏等作用的影响下可能产生崩塌。

因此,勘查区人类活动较强烈,对地质环境破坏影响较大,是形成地质灾害体的一个重要因素。

2 危石形成机制及影响因素分析

2.1 危石形成机制分析

新构造运动及人类工程活动作用形成了勘查区现在的陡坡带,改变了坡体原有的力学环境条件,引起土体产生卸荷回弹效应,并导致边坡应力的重分布等效应。为适应这种应力状态的变化,土体将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。另外,由于生物(主要为植被)、地震等对浅部土体结构的破坏,使其变得疏松,而地表水体对松散层细颗粒形成冲蚀作用,使粗大的颗粒成分保留在原处形成危石,受到地震、降雨等因素触发,在重力作用下发生粗颗粒成分错落、崩塌破坏[2]。

2.2 危石形成的影响因素分析

据调查,崩塌区为第四系更新统冰水堆积层(Q3fgl),在长期遭受降雨、生物破坏、地震等作用下土体浅部结构变疏松,土体中的粗(巨)粒成分稳定性逐渐变差,而形成危石,并导致一部分危石向坡下倾倒、崩落、滑塌[1]。经分析,危石的形成包括内部条件和外部条件两类,内部条件包括地形地貌、地层岩性、高陡临空面;外部条件包括:降雨、风化、地震、植被、人类工程活动等。

地形地貌条件:斜坡陡峭是危石产生崩塌的首要条件。它是地壳内外应力综合作用的结果,区内危石崩塌多发生在地形高陡的斜坡地段。危石区微地貌为陡崖或凹腔,地形坡度达55~85°,局部呈直立状,高达10~100m,构成了崩塌形成的有利地形地貌条件。

岩性条件:崩塌区主要为第四系更新统冰水堆积层,岩性为漂(块)卵(碎)石土夹角(圆)砾土,孔隙由砂粒及少量粉、粘粒充填,其中充填物受生物破坏等作用后易被水流携带至低处堆积,而粗、巨粒成分则停留在原处,当其自稳能力不能满足稳定要求时位于高、陡边坡的则形成危石崩塌。

大气降水:部分大气降水顺坡面凹槽集中汇流,并对坡体土表层细颗粒成分形成冲蚀作用,加剧危石的形成;部分水流则沿土体空隙渗入,从而降低了土体颗粒间的抗剪强度,加剧危石体的变形和破坏。

生物破坏作用:据现场调查,崩塌区植被较发育,主要为灌木,孔隙中的根系在生长过程中将加剧土体的破坏,从而形成新的危石体或影响危石的稳定。

地震的影响:该区地震活动,在地震力影响下,可造成崩塌区土体结构松动,从而降低危石稳定性,诱发崩塌。

人类工程活动:据现场调查,勘查区坡脚铜河公路开挖形成直立或凹腔地貌,加之下方车辆行驶振动对危石有一定影响。

其它条件:昼夜温差变化、太阳暴晒、微生物活动等,使得土体表层风化加速并促使土体产生崩塌。

3 危石稳定性评价与危害性

3.1 危石变形现状

经现场调查,崩塌危石区内主要的变形破坏特征有以下几种情况:

1)灾害历史:根据本次调查,铜河路自上世纪 60年代建成通车后,雨季表层土不定时有少量粗颗粒漂、卵石掉落现象,特别是危石Ⅰ区。2008年5.12汶川地震时,坡体发生有少量崩塌、落石现象,方量多在0.5-2m 之间。“4.20”芦山地震时,危石Ⅰ区发生了小型崩塌,崩塌方量约40m3。2013年“7.09”强降雨后,出现了零星土体崩落现象,方量约 20~50m3,并影响了局部道路交通安全和过往行人车辆的人生财产安全。据访问,该崩塌区变形以滑移及倾倒等破坏形式为主。

2)危石变形现状:由于公路切坡、生物(主要为植被)、地震等对浅部土体结构的破坏,使其变得疏松,而地表水体对松散层细颗粒形成冲蚀作用,并在局部形成不同规模的凹腔,使粗大的颗粒成分保留在原处形成危石。部分石质成分受到地震、降雨等因素触发,在重力作用下发生坠落、滑移及崩塌破坏,并对坡脚铜河路和房屋产生威胁。

3.2 定性稳定性分析评价

据本次调查,该崩塌区主要由第四系更新统冰水堆积层(Q3fgl)的漂、卵石土组成,浅部土体受雨水、植被等主要影响因素的破坏,其结构较疏松,利于地表水的渗入,从而降低松散层的力学性能,并在局部粗颗粒底部形成凹腔,且松散层细颗粒被雨水冲蚀后停留在原地的粗颗粒成分在自重及雨水的触发作用下易产生滚落形成崩塌。据调查、访问,崩塌区自上世纪60年代开挖以来危石区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区)表层局部有小型崩塌或危石坠落现象,方量一般约5~10m3。综述,危石区稳定性较差,在长期的地表水侵蚀及生物(主要是植被)破坏作用下易产生小型崩塌或危石坠落现象。

3.3 综合稳定性分析评价

本次勘查综合分析各危石区(单体)所处斜坡位置、坡角、危石体与土体间结构面发育状况及近期变形史[3]。经定性分析评价可知,各危石现状处于基本稳定~稳定状态,但在暴雨及地震情况下多处于欠稳定状态。可见暴雨为主要影响因素,在暴雨情况下,稳定性会加剧下降,将发生崩塌落石现象。

3.4 危石危害性评价

根据现场调查资料及危险性现状分析,各危石区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)浅表松散状粗颗粒较多,现状处于基本稳定状态。在外因诱发下,尤其是在持续降雨或地震的影响下,坡面土体中粗颗粒成分易产生小方量崩塌。各危石单体在持续降雨或地震的影响下处于欠稳定状态,极有可能在持续降雨或地震条件下发生崩塌地质灾害。一旦发生地质灾害,将威胁到危石下方的铜河公路正常运营、过往车辆、行人生命财产安全及公路对面居民及其房屋的安全,其潜在经济损失巨大。

4 结论

通过对该崩塌区的勘查,基本查明了区内危石区(单体)的地质环境条件,并对其稳定性作出了分析,得出主要结论如下:

1)查明了治理工作区的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境条件。治理工程区地形地貌较简单,土体结构致密,抗震设防烈度为 8度;水文地质条件简单,不良地质现象发育;近期人类工程活动对地质环境破坏程度大。

2)区内地质灾害的类型主要为危石崩塌。危石区(单体)在持续降雨或地震的情况下多处于欠稳定状态,产生失稳破坏的可能性大,失稳可威胁下方的铜河路、过往车辆、行人生命财产安全、阻碍道路运营。因此对工作区进行治理十分必要。

[1] 胡厚田.崩塌落石研究[J].铁道工程学报.2005(4).

[2] 骆银辉,胡斌,朱荣华,等.崩塌的形成机理与防治方法[J].西部探矿工程.2008(4).

[3] 张秀童.四川某崩塌区危岩稳定性评价[J].中国煤炭地质.2010(2).