令人陶醉的人生风景

2014-12-29刘维嘉

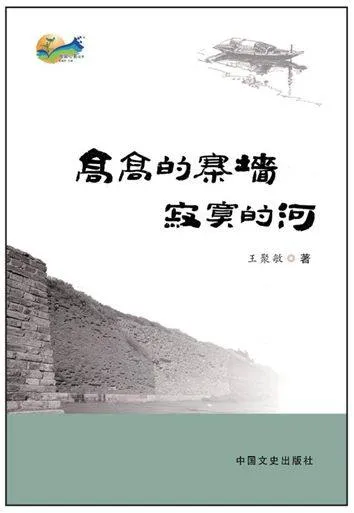

《高高的寨墙,寂寞的河》这部散文集收录了王聚敏先生的78篇散文,分为浮生叙事、性情随笔、说文道诗、纸上风云四部分,犹如一座设计独特的文学圣殿,有着与众不同的建造风格,更有着坚韧的筋骨,令人耳目一新。

手捧着《高高的寨墙,寂寞的河》仔细阅读,就像走进了大自然的风景中,当沉浸在陶醉的氛围时,又忽然发现了一片新颖独特的奇异景观,怎么能不让人更加陶醉呢?

王聚敏的作品凝聚了厚重的乡情与真诚,在我的心里产生共鸣。他在《高高的寨墙,寂寞的河》这篇散文中写下了“生我是娘,养我是奶奶”,“母亲只生了我的身,奶奶慈爱照我心。”他讲述了自己奶奶的故事,深切表达了自己对奶奶的感激和怀念之情,令人感慨万分。在宁静的夜晚阅读这篇散文,不知不觉地,在我的眼里竟然噙满了泪水,仿佛见到了我的姥娘。我从小是在邯郸市永年县姥娘家长大的,王聚敏先生的老家在邢台市任县,两县相距仅有50多公里。我的姥娘与他的奶奶经历有相同之处,年轻时守寡,迷上了烧香磕头,辞世十多年。我和王聚敏先生一样,深深地爱戴、感激和怀念着普通、善良、慈祥的老人家。他在散文中赞叹道:“只有许许多多的像奶奶这样的小河,才能汇成历史大河的丰富和真实;只有许许多多的像奶奶这样的故事,才是历史‘宏大叙事’的基础;只有许许多多像奶奶这样的‘巾帼平民’,才能衬托古今各行各业中那些叱咤风云的‘巾帼英雄’。” 由此也联想到,母亲,母亲的母亲,她们是对子女进行教育的主要承担者和实施者,其素质直接影响着子女的品质,她们的人品更是直接影响着后代子孙是否具备良好的人格,甚至影响到一个家庭,一个村落,一个地区的兴衰。

王聚敏的作品彰显了大写的善意人性与良知,启发着人们多做善事。读了《上善若水》这篇散文,看似平凡,实则不平凡的尹义坤的高大形象立刻矗立在我的面前。尹义坤是一位极不起眼的小人物,在人生道路上经历了种种的坎坷、痛苦和磨难,他始终坚强地不断自我完善。当他与朋友一起参加笔会的时候,遇到了一个少年用瓶子装着几只河蟹向游人卖,“众人走远,义坤停下来掏钱将河蟹全部买下,但只付钱不要货,那山里少年对此‘交易’不知所措,将河蟹塞给尹,慌忙而逃,义坤跟至家中将河蟹还给他,还问及少年的学习情况并留下联系号码。”“我的脑海里跳出一个字‘善’,此一字足能说尽道绝尹义坤。”联想到现实,很多人都会唱《爱的奉献》这首0qcWDNFUngmRGBUDBXiY7LXvVm2JpMmkkm758GgtT2w=歌,也都盼望社会和谐,身边充满爱。但是,又有多少人能够像尹义坤那样呢?从身边做起,从很不起眼的小事做起,从自己做起。古人说得好:“但行好事,莫问前程,与人方便,自己方便。”“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”尹义坤正是做到了这一点,在平凡中显出了不平凡的高尚境界。正如王聚敏先生所说:“有善便有爱。而小人物有善根的爱,往往是一种天然的性格禀赋且又无力向他人施舍物质与金钱的爱。但是,假如一个社会中芸芸众生都具备了这种爱,这个世界将会更美好。”

王聚敏的作品显示了刚正不阿,痛恨丑恶人性的良好品性,起到了警示人的作用。《送礼被打》中真实的老宋和那位虚假的县领导,在社会生活中并不陌生。《当奴才的理由》中没有什么真本事,却会溜须拍马,看风使舵,最后谋到一个官位的张局长,就像变色龙,有着两张令人憎恶的、冷漠的、极为丑恶的嘴脸,这样的人还真的不少。《民间孔繁森》中那位做官不忘本,喜欢接地气,当官不像官的牛兄很是令人称赞,因为他知道自己是谁。他非常珍惜比权力更珍贵的东西。我对《百姓谈官》之“官脾气”一文似曾相识,印象颇深。作品讲述的是,作者随同学一起去面见这位同学在县委当副书记的领导,见面后的情景令人非常不悦。文中写道:“出于礼貌,我在一旁也随话搭话,寒暄几句也是应该的吧,谁知当我刚说到‘×书记,您红光满面,气色不错’时,这位书记突然声高八度,像条被惹怒的疯狗,跟我猛了:‘你怎么这样说话呢?你什么意思呢?你今天得跟我说清楚!’”这位副书记也太没有涵养了吧,当着同学的面向同学的友人大发脾气,真是没有教养和素质。不难想象,就他这样的人格与水平,对待下属,对待老百姓也不会好到哪里去。难怪最后犯事,不仅丢了官位,而且还失去了自由。

王聚敏的作品启迪人们要热爱读书,热爱文化人,提升自己的精神境界。《僻乡陋巷有真人》中潜心读书的陈先生的逻辑是“读书是为了做人,做人需要更好地读书”。联想到老人们常说的喜欢“知书达理”的人,正是这个道理。读书就是为了学知识,明事理,根本目的就是如何做人,做怎样的人。《访郭守敬故里》给人的启示是,人应该崇拜文化人。散文集中还有说书艺人黄发生,多才多艺的农民艺术家赵中福,平凡的不知姓名的民间词作家、民间艺术家瞎子阿炳等文化人。王聚敏在《聆听余光中演讲》一文中讲了自己的观点,给出了精辟的结论,那就是“对文化人的爱戴、敬仰和崇拜,是一个文明民族的标志。当然,这个文化人首先得具备超人的德和才。”对此,深有同感。现实生活中,人们更多的是崇拜演艺界明星,却冷落了本应该崇拜的各界文化人。我接触过不少明星,但却没有追星的冲动。相比之下,我却非常崇拜和喜欢文化人,喜欢他们高雅的作品,不论是史学界的、文学界的、音乐界的等。在网上有幸结识了刘辉先生,在他的头上并没有这个“家”那个“者”的光环,但是,他却千方百计搜寻老北京的记忆,蘸着辛勤的墨汁,用浸满真情与真诚的笔把它们一一记录下来,陆续出版发行了三部《老北京的那些事》。还有五色土孟繁强,也写了许多老北京的那些民俗风情。近来又结识了林非、肖凤、王聚敏、苏伟、蒋建伟等学者、作家、主编,阅读了他们的著作,品味了他们的思想,受益匪浅。

王聚敏的作品关注普通民众,诠释了人们应该结交什么样的朋友,什么样的朋友可交的道理。王聚敏是有一定社会地位的,他主编的《散文百家》是国内知名的散文专刊,在散文界有着很大的影响力。按理说,他应当有架子,不好接触。通过阅读他的作品,对他如何交友有了更多的了解,原来,几十年来,他结交了许许多多很平凡的普通朋友,如《全凭吆喝》中的赵木匠,《家乡两鸿儒》中的中学语文老师刘增印和中学同学陈怀生,《生活真美好》中做小买卖小生意的,《杜湖州别传》中尽职尽责的小官杜湖州,《两朋友小传》中卖烧饼的小军,修自行车的张师傅。他的朋友圈里都是不起眼的小人物啊,王聚敏的为人处事之道和交友之道,值得人们借鉴。在他和他的朋友之间,其根基一定是尊重、诚实、信任、礼貌、尊严、忠诚吧,我想,应该是的。如果没有这些,那还是朋友吗?王聚民先生结交的朋友大部分都是普通的民众,这也说明,他关注普通民众,接地气。这些普通民众对于我们来说,是我们的衣食父母,更是历史的创造者和推动者,他们平凡而伟大。他对这些普通朋友都有着比较高的评价,正如作品中写的:“谁规定像张师傅这样的平凡人,不能称‘伟大’‘光荣’呢?也许往往像张师傅这样的人,才真正配得上伟大呢!”

他的作品肩负了传道解惑的重任,对于散文创作具有引导、启发和帮助的作用,从中可以学习散文创作的正确思想、创作思路和创作技巧及方法,丰富自己的头脑。阅读《论游记写作之难》和《朱自清的游记:是导游笔记还是文章楷模》这两篇作品,让人一下子明白了,看似简单的游记创作,实则很难啊。王聚敏明确阐述了“游记散文不能纯被动地记录或复述客观景色物象,而应该把这些客观景色物象作为作家抒发主观生命体验与人生感悟的‘媒介’或‘切入点’……关键是这些客观景色物象背后的‘文史含量’——‘文史含量’是游记散文的生命线!”应该说,这篇文章澄清了我们思想中的模糊认识,对于游记散文的创作有了清晰的认识,但是,要想真正写好它,那仍然是很不容易的,需要耐得住寂寞,不断学习积累,不断创作练习。在《散文家:应该既知道孔繁森又知道傅斯年》中,他写下了“散文家首先应该是一个文化人,文史素养、知识素养应该提高,因为诗歌是文学的入场券,散文则是入场券的身份证;你的文化家底有多厚,你有几斤几两、多粗多长,全含在你的散文中。”通俗易懂的话语,令人茅塞顿开。如此看来,做文化人也是很难的。《不懂行就别胡咧咧》这篇作品一针见血地指出了散文创作中不懂装懂的不良现象。这篇作品直言不讳,对于人们从事散文创作起到了提示作用。不懂装懂写出来的东西实际上就是在造假,在误导读者,这样的人根本算不上什么文化人。

阅读散文集《高高的寨墙,寂寞的河》,不由得对王聚敏先生肃然起敬。他给我的深刻印象是正直、真诚、坦率、直言不讳,极具鲁迅、林非的创作风范;反复阅读他的散文,犹如一次次的心灵洗礼,总能给人深深的启迪;他的作品亲切、自然,语言平实,就像和他坐在一起,听他拉家常,听他谈天说地,一切都在不经意中,不知不觉地已经受到了他的思想感染和散文创作艺术的熏陶。在那一篇篇作品当中,都饱含着深刻的思想和道理,只要细细品读,便会入脑、入心,受到感染,得到启发,很难忘记;许是在邯郸长大的缘故吧,读他的散文语言,那带着浓郁的乡土气息和邢台地区方言的话语,非常熟悉和亲切。

(责编:宁人)