内蒙古污染土地修复模式与对策研究

2014-12-27姚喜军张衍毓王志勇隋莹莹

姚喜军,张衍毓,王志勇,隋莹莹

(1.内蒙古自治区土地调查规划院,内蒙古呼和浩特010010;2.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古呼和浩特010010;3.中国土地勘测规划院,国土资源部土地利用重点实验室,北京100035;4.包头市土壤肥料工作站,内蒙古包头014000;5.内蒙古林业科学研究院,内蒙古呼和浩特010010)

近年来,内蒙古自治区凭借能矿资源产业优势,区域经济高速发展。高强度资源开发导致排入土壤的污染物逐年增加,土壤质量日趋恶化。同时,随着城市化建设和产业空间重构,众多污染企业迁移,遗留大量污染土地。原有农用地在经过多年粗放经营后,土壤中也残留了大量有机污染物。因此,污染土地的修复和再利用已成为内蒙古亟待解决的问题。该研究立足于区域生态文明建设和土地资源综合管护,对内蒙古土地资源质量状况及土壤修复的研究进展进行分析,旨在将土壤修复这一新兴产业、措施纳入内蒙古土地资源质量保护的重要组成部分中。

国内外污染土地修复研究取得重要进展。国外研究主要以欧美为代表,大体分为3个阶段:①起步于20世纪70年代后期,形成了以挖掘填埋、固化、气提为主的物理、化学修复模式;②20世纪80年代初,发展到隔离、淋洗、氧化还原、热脱附模式;③20世纪末本世纪初形成了以自然转移为主的生物、植物修复模式[1]。我国的污染土地修复主要包括有机污染修复、重金属污染修复[2-6],也经历类似的3个阶段:①20世纪80年代前,修复模式主要为物理修复,通过填埋、刮土、翻耕等措施,改善土壤微环境;②20世纪90年代,物理、化学和生物方法综合处理修复模式开始出现并逐步运用;③新世纪以来,联合修复成为主要修复模式。修复技术包括植物、微生物、动物、固化、土壤气提、化学氧化还原、热脱附、淋洗、化学萃取等,其中植物修复是研究热点。

长期对资源的掠夺式开采、GDP的盲目崇拜忽略了对土壤修复的重视,主要体现在2个方面:一方面,监管不够,监管措施没有具体的法律法规作为支撑,分工、分责不明确;另一方面,土壤修复标准和修复效果评价方法尚未出台。缺乏修复标准,很难鉴定土壤恢复到什么程度才是健康的。在世界范围内,土壤修复技术是一个新兴的研究领域。通过对美国科学情报研究所数据库的统计,发现1995年以前土壤修复技术在各国的研究开展得相对较少。在1996~2005年,土壤修复技术的研究处于过渡期,此期间对土壤修复的研究报道不断增加。2006~2010年间查阅到的相关文献数量是2005年前文献数量的2倍,说明对于土壤修复技术的研究已进入一个黄金时期[7-8]。一些发达国家从国家或区域水平上逐步确立或建立污染土壤修复标准[9-10]。

1 内蒙古土地污染类型与现状

内蒙古常见土地污染类型主要包括有机物污染、重金属污染、固废污染3种。作为农牧业大省,长期以来土壤污染以有机污染物为主,农药、化肥的污染最为突出。

1.1 有机污染 20世纪80年代后期,种植业结构发生转变,粮食作物种植面积缩小,经济作物种植规模不断扩大,全区化肥用量由1981年的48万标吨上升到2000年的290万标吨,增加了近6倍,在农产品产量增加的同时导致病虫害的频发和土壤的有机污染[11]。另外,根据对内蒙古土壤肥料工作站2004年发布的7个土壤监测点的数据分析,该区土壤养分的变化趋势为:土壤有机质、全氮和碱解氮含量总的趋势呈下降态势,有效磷含量呈上升趋势,有效钾含量呈下降趋势,微量元素总体呈下降趋势。由此可知,近年来,由于全区农业生产中偏重氮、磷化肥的投入,忽视有机肥、钾肥以及微肥的投入,土壤中钾含量有余而不施或很少施用,造成土壤质量下降[12]。土壤施用氮肥不当使得硝酸盐在土壤中不断富集,导致蔬菜、瓜果等农作物硝酸盐含量超标。相关资料表明,1990年呼和浩特市59%蔬菜硝酸盐含量超过标准。

农牧交错区是生态脆弱性和变异性表现较突出的地区。内蒙古农牧交错区总面积32.81万km2,涉及全区的68个旗县市。随着现代化农业的发展,农业生产资料的投入越来越多。农药、化肥、地膜等农用物质的不合理和过度使用以及畜禽粪便等农牧业废弃物的任意排放造成农牧交错区土壤有机污染不断加重。在某种程度上,农牧交错区土壤有机污染物已成为目前区域水质恶化的一大威胁[13]。

1.2 重金属污染 随着近年来内蒙古自治区产业结构的调整,工业化城镇化进入“双加速”时期。能源基地、新型化工基地、有色金属生产加工基地建设步伐的加快,加剧了土壤的重金属污染、固废污染。如部分地区重工业比例较高,企业布局不规范,治污能力弱,一些土壤污染的历史遗留问题尚未解决,重金属污染综合防治基础工作依旧薄弱,环境监管力度不大等。同时,随着该区有色生产加工基地战略的深入实施,重金属污染物总量减排和风险防范压力较大,任务艰巨。环保部门2007~2011年监测结果显示,该区重金属污染主要以砷、汞、铅、镉、铬和类金属砷为主,2011年砷、铬、铅、镉、汞排放量分别为 5 152.90、205.12、12 802.08、2 188.05、83.18 kg,较 2007 有所减少。区内重点污染市县为巴彦淖尔市乌拉特后旗、赤峰市巴林左旗和克什克腾旗以及锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼伦贝尔市、兴安盟等地。

1.3 其他污染 内蒙古自治区是全国唯一同时享有西部大开发和振兴东北老工业基地双向政策扶持的省区。借助区域能源优势,大量金属、工业矿物、建筑材料和能源材料被开采,给陆地生态环境带来相当大的损害。由于早期监管不严,小规模手工采矿业大量涌现,但随着能源开发的合理合法化,大多数私人煤窑关闭,导致大量开采地荒废,加剧了周边地表植被和水文条件的破坏和对大气、水体、土壤的污染。据报道,20个世纪末中国每年因采矿造成的废弃地面积达3.3 万 hm2。

随着经济增长与城镇化发展的加快,农区、牧区以及外来务工人员大量涌入城市,城市生存空间狭窄,城市人口的增加所产生的生活垃圾越来越多。据悉,呼和浩特市近郊土壤受到工业废弃物和生活垃圾的影响,铬和汞等金属的污染在部分地区的土壤和蔬菜中已发生[14]。

2 内蒙古土地污染修复模式

污染场地修复成功与否主要由土壤修复技术高低决定,所以土壤修复技术的选择不仅受土壤污染特征的影响,而且受到政治、经济、社会等多重因素的影响。常见的土壤修复技术有生物修复、物理修复、化学修复、联合修复。表1是几种常见的土壤修复技术[15-18]。

表1 常见土壤修复技术

内蒙古污染土地修复研究发展较晚。目前,生产科研 活动中主要采用客土修复、测土配方植树种草以及多种方法相结合的修复模式。这是生物型土壤修复。此外,还可以通过物理修复、化学修复、综合修复,使得受污染的土壤重拾生命。

2.1 客土修复模式 客土法是内蒙古土壤修复领域采取的主要模式之一。该模式对设备操作要求低,修复方法简单且速率快,因此该方法多见诸于一些矿山地质环境治理项目以及近年来自治区大力推广的农村土地整治项目。修复以剥离表土、客土、翻耕等工程措施为主。

2.2 测土配方修复模式 内蒙古存在约9 611 km2盐碱地。如此之大的未利用土地已引起农业部门的高度关注。近年来,在国家、地方两级政府科研基金的支持下,相关专业的高校、科研院所已经开始了盐碱地土壤改良的试点研究工作,采取的主要改良模式就是测土配方。根据不同的测试结果,有针对性地施以土壤改良肥料。目前,这方面的工作在河套平原和鄂尔多斯地区大力开展,已取得一定成效。

2.3 植树种草修复模式 植物修复模式是指利用植物提取、吸收、分解、转化或固定土壤、沉积物、污泥或地表、地下水中有毒有害污染物技术的总称[19-20]。植物修复模式多见于工矿废弃地的复垦项目。由于矿区多分布于土壤肥力较差的地区,再加上采矿造成的重金属污染、塌陷、压占等破坏,土地多半无法复垦为耕地,因此本着宜林则林、宜牧则牧的原则,植树种草是内蒙古自治区区最常见的修复模式。

2.4 综合修复 任何修复措施都不是孤立存在的。内蒙古自治区目前各部门各行业开展的大量的以提高土地质量为目的的惠民项目都兼顾了几种修复措施。其中,最主要的是将物理修复中的客土法、化学修复中的测土配方和生物修复中的植物措施相结合。最典型的是内蒙古自治区开展较普遍的盐碱地改良项目。它很好地将这3种修复方法结合起来,也形成了目前内蒙古最先进的土壤修复模式。

3 污染土地修复相关政策、法规

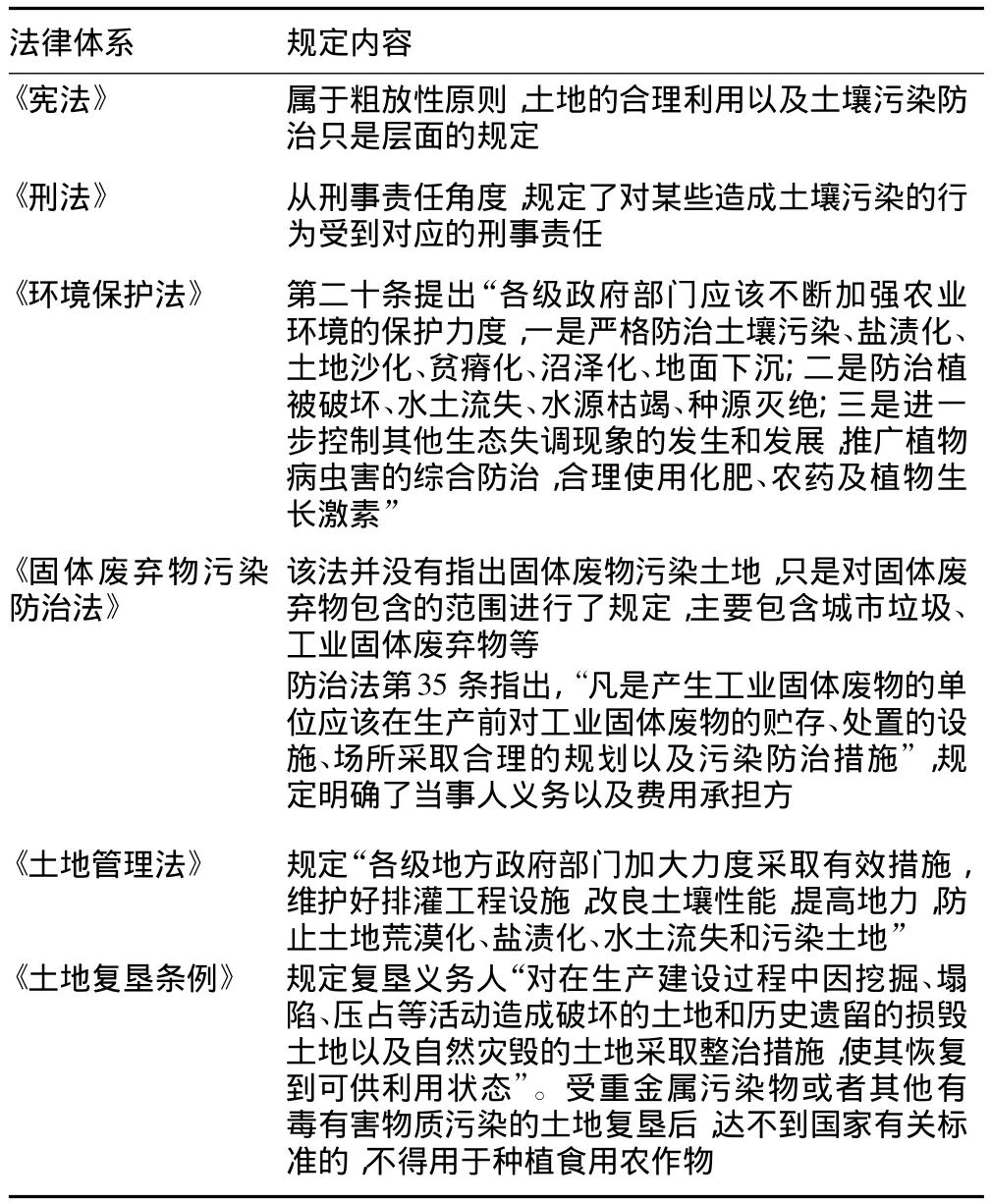

3.1 土地修复政策法规现状 当前,内蒙古自治区甚至全国尚未有一部完善、可行的土壤修复法律法规。一些行业条文之中仅出现少量的相关的法律法规。表2是我国土壤修复相关法律、法规。其法律体系缺乏系统性和一致性。国家与地方未出台一个有针对性的法律法规[21-22]。

有关制定我国污染土壤修复的法律法规普遍认为划分成3个阶段。第一阶段是1979~1995年,这一阶段属于起始阶段。这一阶段有关污染场地治理法律法规还没有开始制定,现存的是有关土壤保护方面的原则性规定。我国相关部门在1979年颁布了《环境保护法(试行)》;在1982年《宪法》中,也对“合理地利用土地”做出规定;在1986年出台的《土地管理法》中进一步指出我国的基本国策就是要合理利用土地以及保护好耕地;在1995年出台了《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),该标准存在很多不足,针对性强,主要指农业土壤,而且指标不多,对污染土壤的修复与评价方面参考意义不大。

第二阶段是1995~2011年,这一阶段属于发展阶段。我国污染场地立法在这一阶段逐步有了污染场地治理制度。由于不存在专门立法,有关污染土壤的修复法律规范只是在各种法律文件中体现。在2004年出台的《国家环境保护总局办公厅关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》及《固体废物污染防治法》第38、61、75条是从国家层面上立法。地方政府立法层面的相比国家立法显得很活跃,其中最典型的立法是在2006年出台的《浙江省固体废物污染环境防治条例》第17、52条,在2009年9月出台的《江苏省固体废物污染环境防治条例》第15条。在这个阶段,各地地方政府也相继出台了相关办法和意见,如哈尔滨市于2006年8月出台的《哈尔滨市危险废物污染环境防治办法》。上述属于法律文件。此外,各级地方政府部门对污染场地治理问题出台了一些规范性法律文件,如《山东省人民政府关于贯彻国发〔2005〕39号文件进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》第11条等。

表2 土壤修复相关法律、法规

第三个阶段是2011年3月至今。这一阶段属于鼎盛黄金阶段。我国污染场地走入专业立法阶段的重要标志是在2011年3月环境保护部经审议原则性通过《污染场地土壤环境管理暂行办法》。其合理治理污染场关键环节就是对土壤的治理和修复,因此对污染场地治理和土壤污染防治法立法两者进程是相统一的。目前,我国也在积极地探索土壤污染防治法。污染场地治理已成为土壤污染防治法的重要研究方向。

继北京“宋家庄事件”出现之后,原国家环保总局于2004年发出《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》(环办(2004)47号),明确指出凡是制造产生危险废物的企业、研究室等都应该在对原有的土地使用性质改变前对原址土壤和地下水进行合理、有效的污染监测分析和评价,以此作为制定土壤功能修复实施方案的依据。关于重金属污染物企业正确处理重金属污染等问题,国家分别于2008、2009年出台了《国家环保部关于加强土壤污染防治工作的意见》和《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》(国办[2009]61号)。环境保护部也相继制定完成了《污染场地修复技术导则》、《场地环境调查技术规范》、《污染场地土壤环境管理暂行办法》、《场地环境监测技术规范》、《污染场地风险评估技术导则》和《场地环境调查技术规范》。环境保护部办公厅文件《2011年全国污染防治工作要点》(环办[2011]46号)指出,“水、空气和土壤三大环境要素是十二五期间防治工作的重点,与此同时也要注意三类污染物——重金属、化学品和危险废物的处理。”内蒙古自治区也相应出台了《内蒙古自治区重金属污染综合防治“十二五”规划》。这在一定程度上反映从国家到地方对土壤修复的重视程度越来越高。

3.2 法律法规的缺陷

3.2.1 法律法规缺失。在治理土壤污染这一问题上,我国已制定了一些法律、法规和规章,内容涵盖了农业环境保护、防治土地污染等方面。这些法律政策对改善我国土壤污染状况发挥了一定作用。但是,应看到《环境保护法》、《农业法》、《土地管理法》等现行法律法规提供的只是有关土壤污染防治的零散规定,我国目前在土壤污染防治方面并没有制定专门性的单行法律。因此,可以说我国在土壤污染防治上的法律是缺乏系统性与可操作性的,甚至可以说这方面的立法基本上是一片空白。没有相关的政策要求,导致有些地方政府对于应该修复的采取放任状态。除了政策层面的规划不足,国内土壤修复也缺乏明确的标准。对于具体的项目,修复后要达到的效果没有量化,导致修复费用和时间千差万别。

3.2.2 监管主体不清楚。治理土壤污染需要多个部门(如环保、国土、财政、规划、水利等部门)分工管理和协调工作,才能在土壤修复方面取得一定的效果。但是,当前,在这个方面政府相关部门还存在很多问题。所以,第一步应搞清管理部门,成立垂直管理的土壤污染专业管理部门。由于场地污染关联到产业链上下游且涉及环保、国土、规划、工商等多个部门,所以第2步应逐步探索实现各部门分工协作与统一行动的模式,逐渐形成对修复污染场地有利的环境,

3.2.3 修复资金的落实。这是土壤修复的核心问题。修复资金的来源是左右土壤修复行业发展的核心问题。污染土壤的修复治理需要全面考虑受污染土壤及地下水的治理,资金需求巨大。发达国家经验表明,设置专项资金,并且指出土壤修复资金落实的主要举措就是污染责任。当前,我国修复治理污染土壤没有很好的有效保障制度,修复治理工作难以开展,资金问题成为很多污染地块再开发的主要障碍。

由于很多污染土壤难以追责,“谁污染谁治理”的体系推广阻力较大。目前国内已进行修复的土壤多为具备高开发价值的地块,资金主要来自房地产开发商;对于农业用地或纯生态修复土地,资金来源成为极大的问题。目前国内除了个别政府主导项目(如湘江流域重金属修复)的资金来源明确,其他基本都是房地产开发驱动的修复需求。

4 内蒙古污染土地修复政策建议

据2000年相关数据,内蒙古自治区化肥施用总量为59.94万t,低于全国平均水平429 kg/hm2,但是化肥施用仍为土壤污染的主要途径。不容忽视的是,一直以来该区工业三废相对较少,但近年来有日益加剧的趋势。根据《内蒙古自治区土地整治规划(2010年-2015年)》目标数据,到2015年全区耕地整治总规模150万hm2,其中,新增耕地3.854万hm2,平均每年补充耕地0.76万hm2;建设高标准基本农田75.8万hm2。整治后耕地质量提高一个等级。土壤污染修复在全国来说是一个新兴的产业,在内蒙古则是一个新的事物,人们的认识程度还不够。这一领域仅是作为高校的理论研究课题去研究,没有真正发展为一个产业。被老百姓所熟知的土地整理和复垦项目也仅仅是对土地进行了简单的翻耕、客土、植树种草等措施。这些措施在土地修复领域中属最简单也是技术含量最低的几种修复措施,达不到很好的修复效果。但,也正是这些大大小小的土地整治项目支撑着该区保证耕地资源质量有所提高的重要举措。因此,在内蒙古自治区推进土壤修复产业化进程刻不容缓。结合2000、2004、2008和2012年4届国际会议有关土壤污染与修复相关情况,内蒙古自治区在土壤修复发展方面主要工作是:在技术方面,应从单一的的修复技术走向多技术的联合修复技术,采用生物修复、植物修复和基于监测的自然修复取代原先的物理修复、化学修复和物理化学修复;在污染土壤修复决策方面,应注重污染风险评估而逐渐地降低污染物总量控制的修复目标;未来应更加注重农田耕地污染土壤的原位肥力维持性绿色修复技术而逐渐减少适用于工业企业场地污染土壤的离位肥力破坏性物化修复技术,并且从工业场地走向农田耕地。内蒙古土壤修复产业的发展与壮大要结合该区土壤污染特点与土壤修复产业发展趋势,在解决土壤污染问题的同时,兼顾国家社会经济发展和土壤修复技术的研究进展,紧密结合相关行业、领域的项目、课题,避免重复投资,达到各项资源的合理、高效利用。土壤修复产业在该区还处于萌芽期,应从以下方面去完善和提高。①在不违背大法的基础上,制定土壤修复的地方法律、法规和技术标准。根据自治区相关环境保护的法律、法规以及《内蒙古自治区重金属污染综合防治“十二五”规划》的要求,细化并制定有关土壤修复的技术标准和政策法规,用以指导土壤修复工作在该区的开展。②加大土壤修复领域的科研投入,在引进新技术的同时,鼓励自主创新。该区污染土壤的修复技术和相关仪器设备的研发处于起步阶段,且大多引进国外技术,没有针对该区土壤类型多样、污染场地复杂、污染特征各异等现状特点的技术装备,现阶段开发适合的修复设备应是该区污染场地土壤修复领域的工作重心之一。自治区财政应出台政策,鼓励区内各高校、科研院所进行土壤修复的理论性研究。在借鉴国内外成熟技术、设备的基础上,逐渐形成具有内蒙古自治区特色的土壤修复技术,以便更好地将理论研究与实践相结合,推动土壤修复技术的产业化和市场化发展。③对于增量污染土地,在“谁污染、谁治理”这一通行原则无法在土壤修复领域贯彻的情况下,必须明确责任主体,遵循“谁污染,谁治理”的原则,建立全区联网的土地污染档案,为今后土壤污染治理落实资金来源。④将土壤修复与相关行业的项目相结合,配套实施,避免重复建设。近年来,全区各地开展了大规模的土地整治活动,有农业的综合开发项目,水利部门的节水灌溉项目,土地部门的土地整理、高标准基本农田建设、工矿废弃地复垦、补充耕地、城乡建设用地增减挂钩项目等。虽然项目层出不群,但都未对土壤修复这一重要指标作出硬性要求,采用的土壤改良技术也多是简单的土壤翻耕、客土、植物工程等,并未对破坏土壤进行有针对性、实质性的修复,原因还是在于没有标准可依。今后,在这些项目的实施过程中应单独加入土壤修复这一考核指标。土壤修复措施的实施和相关的验收工作都应有专业的公司和机构完成,真正做到项目实施后土壤质量提高一个等级的要求。⑤加大宣传力度,提高民众的土壤污染防控意识。土壤污染修复是一项耗费人力、物力、财力的大工程,光靠政府和相关职能部门的能力远远不够。这就要求人们增强土壤污染常识。提高防控意识,有关环境监测部门应及时跟踪、监测、发布各地土壤污染信息,在加强人们对土壤污染认识的同时也为土壤修复提供理论、数据支持。

5 结语

内蒙古幅员辽阔,土地资源数量丰富但质量较差,土壤污染更加剧了资源短缺的严重程度。“万物土中生”,土壤质量决定万物质量。对已污染的土地资源开展有效修复,是解决土地资源短缺这一问题的切实可行的办法之一,也是区域生态文明建设和土地资源数量、质量、生态管护的必然要求。土壤修复这一新兴环保产业必将成为内蒙古今后经济社会发展中不可或缺的领域。

[1]杨勇,何艳明,栾景丽,等.国际污染场地土壤修复技术综合分析[J].环境科学与技术,2012,35(10):92 -98.

[2]凌辉,谢水波,唐振平,等.重金属污染土壤的修复方法及其在几类典型土壤修复中的应用[J].四川环境,2012,31(1):118 -122.

[3]龙新宪,杨肖娥,倪吾钟.重金属污染土壤修复技术研究的现状与展望[J].应用生态学报,2002,13(6):757 -762.

[4]黄铭洪,骆永明.矿区土地修复与生态恢复[J].土壤学报,2003,40(2):161-169.

[5]刘沙沙,董家华,陈志良,等.挥发性有机物污染土壤修复技术研究进展[J].安徽农业科学,2012,40(14):8133 -8135.

[6]CHANEY R L,MINNIE M,LI Y M,et al.Phytoremediation of soil metals[J].Current Opinion in Biotechnoiogy,1997,8:279 -284.

[7]郝汉舟,陈同斌,靳孟贵,等.重金属污染土壤稳定/固化修复技术研究进展[J].应用生态学报,2011,22(3):816 -824.

[8]刘占锋,傅伯杰,朱永官,等.土壤质量与土壤质量指标及其评价[J].生态学报,2006,26(3):903 -913.

[9]崔芳,袁博.污染土壤修复标准及修复效果评定方法的探讨[J].中国农学通报,2010,26(21):341 -345.

[10]周启星,安婧,何康信.我国土壤环境基准研究与展望[J].农业环境科学学报,2011,30(1):1 -6.

[11]王芬裳.内蒙古地区化肥污染与缓解途径[J].内蒙古农业科技,2002(1):20 -21.

[12]张咏梅,柳昱.内蒙古耕地土壤养分变化趋势及预测[J].内蒙古农业科技,2004(6):45-46.

[13]庞丽蓉,张福金,李秀萍,等.内蒙古农牧交错区土壤重金属含量及其分异[J].内蒙古农业科技,2010(4):71 -72.

[14]王芬裳.内蒙古地区化肥污染与缓解途径[J].内蒙古农业科技,2002(1):20 -21.

[15]骆永明.污染土壤修复技术研究现状与趋势[J].化学进展,2009,21(2):557-565.

[16]骆永明,滕应,过园.土壤修复—新兴的土壤科学分支科学[J].土壤,2005,37(3):230 -235.

[17]魏勃,刘康怀,覃羽雯,等.矿区重金属污染土壤的植物修复[J].内蒙古环境保护,2006,18(2):21 -24.

[18]杨耀,刘二东,孙英.土壤重金属污染生物修复技术的研究进展[J].内蒙古环境科学,2009,21(6):187 -190.

[19]韦朝阳,陈同斌.重金属污染植物修复技术的研究与应用现状[J].地球科学进展,2002,17(6):835 -839.

[20]USEPA.Introduction to Phytoremediation[R].EPA/600/R -99/107,Washington D C,2000.

[21]黄冠燚,陈家桂,张卿川.国内土壤修复现状与发展[C].四川省环境科学学会2011年学术年会论文集.四川省环境科学学会,2011.

[22]李培军,刘宛,孙铁衍,等.我国污染土壤修复研究现状与展望[J].生态学杂志.2006,25(12):1544 -1548.