山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设情况概述

2014-12-25陈昭坤

陈昭坤

(山西省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 山西太原030002)

山西省地处华北地区西部,全省东西宽约380 km,南北长约680 km,因地处太行山以西而得名。省境山环水绕,构成与邻省的天然分界。总面积为15.6万km2。

按地形起伏特点,可分为东部山地区、西部高原区和中部盆地区三大部分,其中山地约占总面积的72.0%、高原占到11.5%、各类盆地为16.5%。山西省分属温带和暖温带气候区,境内气候垂直变化和南北变化显著。灾害性天气经常发生,山洪灾害多发、频发,给人民生命财产安全造成严重危害。过去监测、通讯、预警设施建设严重滞后,监测站点少,覆盖面小,预报时效性差,尤其是降雨落点不准确,再加上山洪灾害具有突发性和不确定性,给防御工作带来较大难度,很难组织起有效防御措施。2011年中央一号文件明确提出,“山洪灾害防治要坚持工程措施和非工程措施相结合,抓紧完善专群结合的监测预警体系”。

山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设,共实施109县(其中中部县59个,西部县50个)。从2010年开始,分四批于2013年完成全部建设内容,实现全省山洪灾害防治的全覆盖。

全省按总投资的9%的比例安排气象内容建设。整个气象内容建设由气象部门组织实施。建成后,各县气象局为县监测预警平台系统提供精细化预报。

1 山西省历史山洪灾害基本情况

1.1 山洪灾害的特点

1.1.1 随机突发性强,预报、预测、预防难度大

小流域的山洪灾害纯系由局地小范围、短历时、高强度暴雨所形成的,这种暴雨的发生有极强的随机性,有的以某乡(村)为暴雨中心,有的以某个小流域为暴雨中心,所发生的空间和时间都没有确定性,加上特定的地质、地貌等下垫面条件,山丘区坡陡谷深、高程起伏大、河道比降大,产流快,汇流迅速,洪水涨势猛,极易产生山洪灾害。从降雨到山洪形成时间较短,难以及时准确预报,较难预防。

1.1.2 山洪灾害发生的季节性强、频率高、时间上具有特异性

山洪基本由暴雨形成,发生的时间大都出现在汛期中,尤以主汛期左右的50天中山洪出现的次数最多,约占全汛期比例的74%。从全省山洪易发县(区)近53年的资料看,年年都多次发生山洪灾害,只不过地点不同而已。

山洪在汛期中一天内出现的时间,还有一个特有的规律,即多发于汛期的午后、傍晚或子夜。据对山洪时间进行抽样统计,各地53次暴雨洪水中,发生于午后至子夜期间的山洪有47次,占89%,这是由于盛夏季节每日午后是全日气温最高的时刻,此时地面空气因受热而膨胀,使气流沿山坡斜面抬升,空气上升失热使水气凝结形成云雾,因此山洪多发于午后至子夜间。

1.1.3 灾害区域性特征明显、易发性强、分布广

山洪暴雨的形成、发生的频次和覆盖面与局部自然地理条件关系密切,如处于山高地的迎风坡、地面高差大且迎风面呈喇叭口的地域,当流域出口面对水汽前进的方向,加之流域内地形起伏,都有利于暴雨的形成;还有小流域是山区局部性暴雨洪水的通道,尤其是山洪沟道的沟口、边山峪口最易成为发生山洪灾害的频繁地带。加之山西地形地质状况复杂多样,人员居住分散等因素决定了山洪灾害分布范围广、数量大。

1.1.4 洪水来势猛、成灾快,破坏强、伤亡大

山西省各地山区地形高差较大,河道及沟道坡度也比较陡,在短历时高强度暴雨出现后,产生的洪水来势猛、强度大,流速高,巨大的流速可以推动巨石沿河滚动,极易冲溃堤坝,淹没农田,冲垮房舍及沿河的一切建筑物。严重的泥石流会给当地群众和企业造成巨大的经济损失。

1.2 历史洪灾

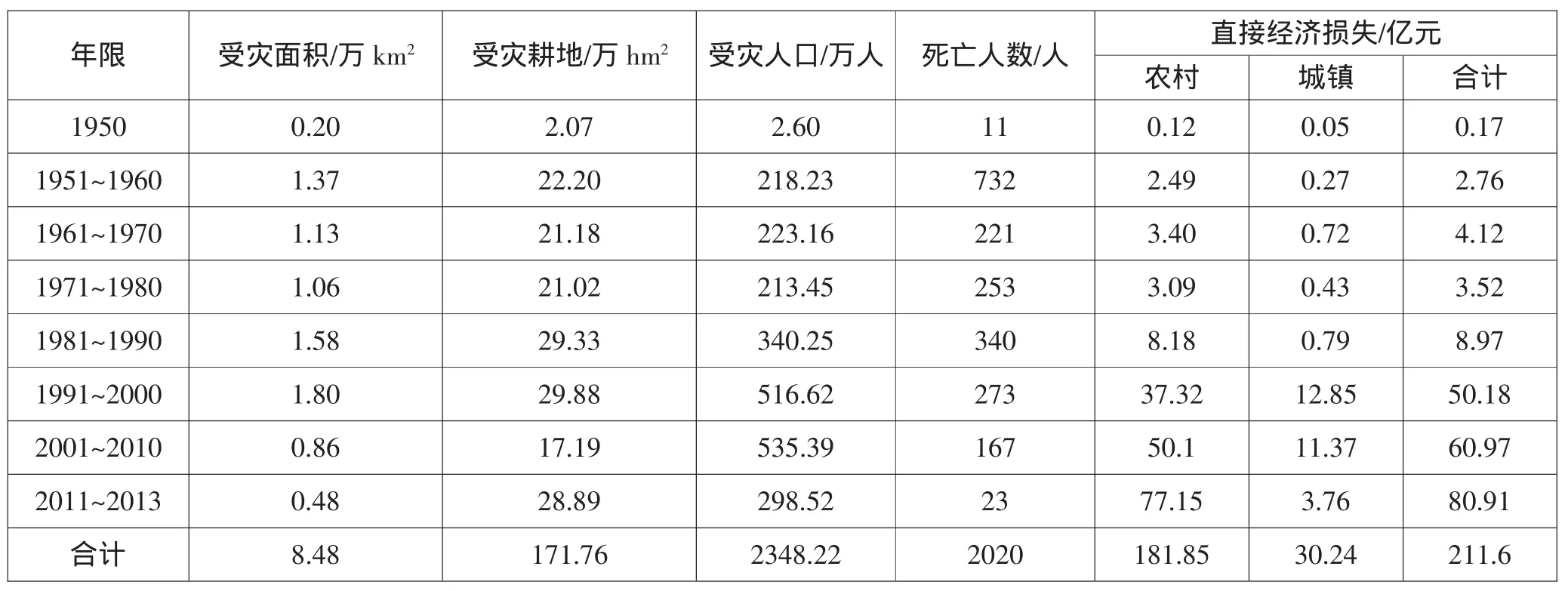

自1381年(明洪武十四年)至1949年的568年间,山西省共发生过大的和较大洪水灾害364场次,平均约一年半发生一次。局地性的一般洪水灾害,每年都有发生。新中国成立后,全省共发生各类洪水230多次,其中较大的有1956年的全省性洪水92个县受灾死亡728人、1977年8月的平遥洪水、1982年7月的沁河上阳城、沁水洪水、1988年8月的汾阳洪水、1996年的中南部洪水、2007年的南部洪水等,都造成群众生命和财产的巨大损失。历年受灾统计见表1。

表1 山西省1950—2010年山洪灾害损失统计表

2 非工程措施项目建设的实施

全省山洪灾害防治非工程措施项目已完成109个县的建设任务,实现全省水雨情监测的全覆盖。

目前,2010年、2011年、2012年度及2012年度新增县109个县共建设自动雨量站1612个,简易雨量站8092个,自动水位站374个,简易水位站347个,自动雨量水位站119个;乡级预警站点1116个,村级预警点10238个。监测范围覆盖1820条山洪沟道,山洪灾害危险区面积95203km2,涉及1110个乡镇、10808个村、769.5万人。

2.1 前期普查和危险区划分及预警指标的确定

前期的普查设计是项目实施的基础,按照《实施方案大纲》和《技术要求》及相关规程要求,水文设计部门对易发山洪灾害区域进行全面普查,包括所有小流域自然和经济社会基本情况、人口分布情况、河流和堤防的基本情况、历史山洪灾害情况、受山洪灾害威胁的人口及主要经济设施分布的情况。

通过“地图粗查和现场详查”的方式,到行政自然村,现场调查,获取普查所需的依据信息,划定出山洪灾害防治区内的安全区和危险区的范围,综合考虑原有站点、中小河流站点等因素,同时要实地考察自动站点的通讯信号是否满足要求,简易雨量站、简易水位站根据实际的地理环境要考虑其实际用途,要让百姓一看就懂,能及时预警、安全撤离。最后对监测站点做出科学、合理地布设。

预警指标(包括警戒雨量或水位、撤离雨量或水位)的确定,是整个设计的难点。要充分考虑降雨历时、雨强、前期降雨量等多种因素,根据不同站点的下垫面情况,科学划分,确定出指标阀值,并在今后的实际运用中不断修正、完善。

2.2 监测预警系统建设

山洪灾害防治监测预警系统建设由水雨情监测、预警系统、监测预警平台等部分组成。

2.2.1 水雨情监测站

水雨情监测站点是基础。主要由自动雨量站、自动水位站、简易雨量站、简易水位站组成。主要实现水雨情信息的采集、处理、传输等功能。自动站点采集的数据传输以“一站多发”的形式到县级监测预警平台系统和市水文分局,以保证互为备份。通过县平台的软件预警系统观测各区域雨水情,根据情况发出预警信息。简易雨量站、简易水位站主要是方便危险区的居民自自己观测,通过警示信息做出判断后能迅速预警撤离。

2.2.2 预警系统

预警系统是手段。主要由各乡村的无线广播、信息群发、手摇警报器(锣、鼓、号)以及预警人员的通信设施等多种信息设备组成。预警系统是通过监测站点的信息采集和软件预报分析的基础上,根据县级平台预警系统发出的信息危及程度,将预警信息及时传送到可能发生山洪灾害危险区域的部门和预警人员,及时向可能受山洪威胁的各个单位发布预警信息。

将中国石油安全等级划分为5个灰类,分别为:A级、B级、C级、D级、E级,代表的安全程度分别为:安全,较安全,一般,较危险,危险。各指标分类的划分如表2。

2.2.3 监测预警平台

监测预警平台是信息集成和发布的中心。主要由预警发布、水雨情监视、应急响应、数字预案、信息查询、值班管理、气象国土、系统管理等模块组成。预警发布通过县级平台完成内部、外部预警发布(外部预警直通国家防办的指挥系统);水雨情监视提供各自动站点历史和实时水雨情信息;应急响应提供响应流程和措施;基础信息提供各区行政、预警、流域、测站、堤坝、水库的信息;气象国土汇集了气象国土部门的共享信息。

2.3 群测群防体系建设

2.3.1 责任制及组织体系建设

各县山洪灾害防治防御工作纳入各县防汛抗旱指挥的常规工作,建立县、乡、村、组、户五级山洪灾害防御责任体系,明确各级责任人的职责和任务。

2.3.2 预案编制

根据《山洪灾害防御预案编制大纲》的要求,所有划定在山洪灾害危险区的乡(镇)、行政村,都要编制山洪灾害防御预案。预案编制到村,形成县、乡、村三级防御预案体系。对预警发布的标准、程序、信号及避险路线都统一规范。

2.3.3 宣传培训演练

山洪灾害防御和宣传是群测群防的核心。通过培训演练来达到贯彻落实灾害防御的目的。

县、乡、村的宣传内容都要达到最低量化标准的要求。组织发放山洪灾害防御宣传资料(挂图、手册、明白卡等);举办山洪灾害宣传活动(形式自选);电视、报纸等公布山洪灾害防御组织机构及县、乡行政负责人;电视、电台播放山洪灾害防御宣传内容;主要干线要有宣传标语;制作防御宣传片;采用预警广播宣传山洪知识;乡、村制作宣传栏;危险区警示牌和转移路线等多种有效防范措施来加大对山洪灾害防御的宣传。

对山洪灾害易发区内的行政村和自然村,每个行政村按“九个一”的标准要求建设,即在每一个行政村必须做到:有1个简易雨量监测报警站、明确1名报警员、配备1套报警设备、编制1个村级应急撤避预案、确定1处避灾安置点、制作1个宣传告示栏、每户发放1张明白卡、至少搞1次培训、搞1次演练。

培训一是对县、乡(镇)山洪灾害防御责任人、简易站点的监测人员、预警人员、进行专业知识培训,明确各自职责;二是对山洪灾害监测预警系统技术、运行维护进行培训,保障预警系统有效运行。每县至少有2名人员能熟练操作。三是对简易监测站监测人员进行雨量和水位监测方法及预警人员的培训,形成完整的群测群防体系系统。

演练是山洪防御预案的体现,在危险区及边山峪口的人员居住地,以行政村为单位或多村联合进行山洪灾害防御演练。使每一个老百姓,妇孺皆知山洪预警信号、撤避路线和安置场所。

宣传培训演练三位一体相结合,将防治山洪各项措施落实到实处,达到防灾减灾效果。

3 项目管理建设

山洪灾害防治项目建设管理科学规范化是整个项目能顺利实施的保障。从设计审查、招投标、监管、验收、运行等一系列过程都要从严把关。省防汛指挥部办公室(省防办)针对工程建设质量出台了《山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理实施细则(试行)》;为把验收关,省防办专门出台了《山西省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设验收规程(试行)》;为使群测群防做到位,省防办专门出台了《关于山洪灾害防治县级非工程措施群测群防体系建设内容的指导意见》。以上条例规范保证了项目建设的质量和任务目标的明确。

4 存在的主要问题和建议

1)前期普查调研时间短,效果粗,不彻底,应对危险区的划分应进一步研判划分。

2)信息共享不畅通。完善水利、财政、气象、国土部门的协调配合机制,构建实时信息与资源共享,以使与水文、气象和国土部门的信息共享尽早完成,形成防灾减灾合力。

3)山洪灾害防御演练,未能摆脱传统的防汛演练模式,大规模组织武警民兵、医院走过场重形式。山洪灾害演练注重的是易发山洪的危险区、河道沟口和边山峪口散居地,要针对这些人群的宣传演练。再是要加强各职能部门的有效配合。

4)完善野外监测设备运行管理机制,后续应对野外自动监测站点及简易站的管护进一步明确相关部门及责任人,保证设备每年的正常运行维护。

5 运行管理及发展的建议

1)加强人员培训,提高业务技能。各县管理人员尽管参与了项目建设实施过程,但未全面掌握监测平台系统结构和设备维护运行的基本知识,导致系统管理运行能力低下。

2)尽早出台落实项目系统运行管理维护经费政策。建后管理机制和经费落实是保障山洪灾害防治可持续性良性发展的基础。

6 结束语

全省山洪灾害防治非工程措施项目建成后,经过前两年的试运行,取得了显著成效。已建设的预警系统和群测群防体系已成为受山洪威胁群众安全转移的千里眼、顺风耳。根据统计,全省已建成的山洪灾害体系共发布预警信息上万条,全省安全转移受山洪地质灾害威胁群众6万人。在2013年度至2015年度调查评价、补充完善项目建设的进行和后期运行不断改进中,山洪防治非工程措施的建设将会在全省的山洪预警防治中起到不可估量的作用。