引渡贪官回国,究竟难在哪里?

2014-12-24馒头老妖

馒头老妖

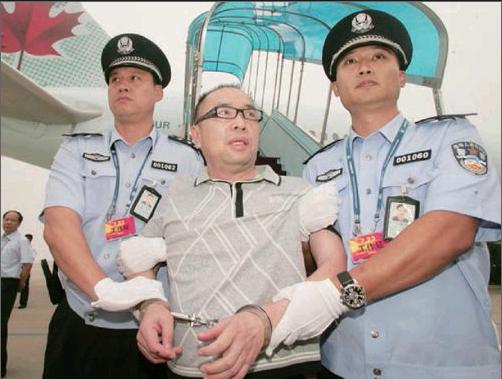

最近,随着我国公安机关“猎狐行动”的开展,不断有逃亡国、境外的犯罪嫌疑人落网。他们有的是被法律的威严所震慑,主动回国投案自首;也有的是被所在地的司法机关扣押,再遣送、引渡回中国受审,总人数已经达到300多人。

其中,许多嫌疑人已经逃亡多年,现在终于接受了法律的裁决,应该说是一件令人欣慰的事情。

然而,不得不承认,在本次“猎狐行动”之后,我国依然有相当多的犯罪嫌疑人逃亡国外、境外,实质上逃避了法律的惩罚,其中有不少是经济犯罪、职务犯罪;而将这些人引渡回国,却往往要经历漫长而曲折的过程。其中,最典型的案例当数赖昌星案:从我国司法机关通过外交途径提出引渡请求,到他实际被引渡回中国接受审判,整整耗费了近12年时间,我国司法机关、外交部门也为此消耗了极大的人力、物力。

所谓“迟到的正义不是正义”,犯罪嫌疑人拿着不义之财在国外逍遥自在,当然会引起公众的不满,并质疑司法部门是否已经尽到努力,以及一些外逃目标国家是否成了“逃犯的乐园”,故意延宕程序,为其提供庇护。

一句话,引渡犯罪嫌疑人回国,究竟难在哪里呢?

“关我啥事?”

要回答这个问题,必须先弄明白一个事情:引渡是怎么回事?

简单地说,某人在甲国犯了法,然后跑到乙国去呆着;甲国司法机关请求乙国协助,乙国就将某人抓住并送回甲国接受审判。

但是,这里就有了一个大前提:

乙国凭啥要听甲国的话,把某人给抓了,送回甲国呢?或者说,你要抓捕某人,关我啥事?

在近代,世界上曾有过宗主国-附庸国之间的特殊关系,我让你干啥你就得干啥;而在二战后,一个基本的外交准则就是:尊重他国主权和领土的完整。换句话说,国与国之间是平等的,一个主权国家无权强迫另一个主权国家做或不做某件事情,一个主权国家也并不是天然地对另一主权国家负有某种义务,除非是双方已经签署了某种条约,或者都受到某个多边条约的约束(比如,加入世贸组织,就意味着承诺必须遵守相关的规则)。

显然,引渡也是如此。当一国收到他国提出的引渡请求时,并不是理所当然就有义务采取行动的。该国有权依照本国的法律,考虑本国的实际情况,独立地作出判断,是帮你把人送回去呢,还是干脆拒绝?所以,无论是欧美强国还是非洲落后国家,我国都必须尊重对方的主权,通过外交途径和司法协助来解决引渡问题。

当然,上面这个准则有时也不灵验,美国抓了诺列加(原巴拿马总统,1990年被美军在巴拿马以涉嫌走私毒品逮捕),英国占了马岛(又称福克兰群岛),都是属于用军事而非法律手段解决问题,不在本文讨论之列。

另一种情况,是某人不但在甲国犯了法,跑到乙国时也犯了别的法,这样乙国处理起来就简单多了,先依法判刑,然后驱逐出境。使用假护照入境、非法转移大量现金入境(洗钱),都是逃亡者常见的违法行为。不过,现在许多经济罪犯都早有准备,先拿了他国的居民权(绿卡),再把钱以合法渠道洗过去,最后才是外逃,就不容易出现这种情况。

既然收到引渡请求的国家有权决定是否协助,那当然就需要有协助引渡的理由。

一个最基本的理由,是国与国之间的友好关系和互惠协助。也就是说,今天你帮我把某个犯罪嫌疑人给引渡回来,明天我遇到类似的问题也会同样帮你解决,大家都不吃亏。而把这种互惠关系给固定下来,就是两国之间签订的引渡协议或条约,遇到此类情况时照此办理即可,不必每引渡一个嫌疑人就得谈判一次,大家都省事嘛。

但是,并不是所有国家都能达成这种共识的。比如,中国希望欧美各国引渡回来的嫌疑人,以经济犯罪居多;而欧美各国希望中国引渡回去的嫌疑人,则以暴力犯罪居多。双方关注的侧重不同,对某种犯罪的危害性认识不同,就不容易达成一致意见。实际上,世界上至今没有任何一个国家,与其他所有国家都已经达成了引渡协议或条约。

此外,各国在协商引渡协议时,有时候不可避免地会掺杂一些无关的事情,比如进出口平衡、领土争议甚至是对第三方的态度分歧。尽管这种掺杂并无道理,却也是一国外交中必须通盘考虑的问题,往往会给引渡协议的谈判带来负面影响。比如,洛克比空难的嫌疑人,利比亚当局可是拖了11年之久才交给荷兰审判的。

观念分歧

即便两国达成了引渡协议,也并不是立即就能动手的。

许多国家(包括我国)的法律都规定,对于每一个引渡申请,都必须交由法院按照法定程序进行审核,符合本国法律规定的才会批准实施。

而在许多国家(如加拿大、美国等等)的法律中,这个“法定程序”就包括了开庭审理。也就是说,该国的检察官或移民局官员,必须在法庭上尽力说服法官,证明按照当地法律就该把某人引渡;而被要求引渡的人,也有权在法庭上为自己辩护,法官并不是当然地相信哪一方的说法,一切以双方的证据为准。

更麻烦的是,在其中一些国家,这个审理程序相当冗长,一场官司从开庭到判决要大半年,打输了还可以上诉,上诉输了还能以新的理由再申请禁制令来阻止引渡……同时,被请求引渡的人还可以申请庇护(尽管通常都不可能得到批准),反反复复地折腾下来,几年时间就这么悄悄溜走了。赖昌星在加拿大之所以能够呆上如此之久,主要就是因为他的律师用尽了一切法律程序,不断节外生枝,阻挠引渡命令的执行。

而程序上的拖沓,还会衍生出另一个问题:诉讼成本。

任何国家的司法资源都是有限的,而与引渡有关的诉讼,如果旷日持久,必然要消耗大量的司法资源。因此,每一个国家的司法者,在决定启动某人的引渡程序之前,就不得不预先对该案的诉讼成本做一个评估:如果花费了太多的人力物力,能不能给本国民众一个合理的解释?毕竟,引渡过程并不会给本国民众带来实际的收益,更多的只是对他国的“友情协助”,花太大力气就不值得了。endprint

况且,中国希望引渡回来的犯罪嫌疑人中,很大比例是经济犯罪,对当地的治安状况并无多大威胁,为启动引渡而付出的诉讼成本,就更难获得当地民众的理解与支持。

除了上述必要条件之外,引渡犯罪嫌疑人,还存在着诸多消极障碍。

基于司法主权,各国都规定了若干拒绝引渡的情形;而各国法律制度上的差异,有时候就恰好会触及这些规定。

比如,加拿大和许多欧洲国家的法律规定,如果想要将某人引渡回国,请求引渡的国家就必须作出不判处该人死刑(或虽然判决死刑但不执行)的保证。然而,作为请求引渡的国家,本身当然也拥有司法主权,如果作出这种承诺,实际上是放弃了一部分司法主权。虽然说是个案,但事关国体,依然是一件需要慎重考虑的事情。

同时,如果承诺不判处死刑,还可能引起执法不公的质疑。比如,几个人共同参与了一项犯罪,罪行严重程度相当,为什么有的罪犯被判处并执行了死刑,而另一些罪犯就能免予一死,只是因为他逃到了国外?当然,如果不作出这样的承诺,他们也许就会逍遥法外,所谓“二恶相衡择其轻”,但要让普通民众都能认识并理解这一点,恐怕也不是一件容易的事情。

另外,欧美许多国家使用的是普通法系(德国是个例外),而我国的法律属于大陆法系,两者天生就存在诸多不同,如对于证据的认定标准、对于诉讼程序的正当性等问题,与我国法律的规定都有相当的差异。

而想要说服法官,就必须按照该国的标准来准备证据,还必须克服语言上的诸多障碍。在赖昌星引渡前的审理程序中,我国司法机关就派出了两名检察官和一名海关缉私官员,作为原告方证人,有力地证明了他按照加拿大法律应当被引渡回中国,但也因此花费了很大的人力、物力。

还必须看到,有一些外国民众,长期对我国的司法体系抱有成见甚至是偏见,无端地指责我国的司法体系不透明、不独立、不能保障被告人的正当权利,因此反对将嫌疑人引渡回中国受审。比如,在赖昌星案的庭审中,他的辩护律师请来的一名所谓专家证人,竟然在法庭上声称中国所有的侦查机关都会对嫌疑人刑讯逼供,因此口供不可采信。这种观点尽管是信口雌黄,但也会对一些不了解中国的外国民众带来先入为主的影响。还有一些议员则会投其所好,把这种指责变成对该国司法机关的公开责难,从而给本来就已冗长的引渡程序带来更多的困难。

路在何方?

尽管,引渡犯罪嫌疑人的工作充满了挑战与艰辛,却依然是一项必须奋战到底的工作。理由也很简单:只要有一名嫌疑人还没有得到法律公正的审判,就会让其他的嫌疑人心存幻想,认为一旦外逃成功就可以高枕无忧。

而为了解决“引渡难”的问题,本文作者认为,需要在诸多方面共同努力。

首先,外交是解决引渡问题的最主要途径,而通过谈判来达成引渡协议,则是一劳永逸的首选方式。2013年,我国外交部已经在与10个国家进行引渡协议的谈判工作,力度可谓空前;而通过G20、APEC等多边机制,传达、解释中国的声音,争取获得他国在引渡问题上的支持,则是一种有益的尝试。

其次,是培养一批通晓国外法律、善于用外国人的逻辑进行沟通的司法人员,在必要时积极到国外去出庭作证,阐明案情事实与中国司法的真实情况,以确保印度程序能够公正审理。

同时,在追赃方面,或许可以考虑做出一些让步,从实事求是的角度出发,让被请求国能够以没收到的一部分犯罪所得补偿司法成本。当然,从理论上说,犯罪嫌疑人的非法所得中的每一毛钱都是从国库中偷窃而来,理当全部返回我国国库;但前已述及,国外司法机关也为引渡付出了一定的人力物力,有了这种补偿机制,或许能够更好的调动其积极性,并获得当地民众的支持。

此外,“劝返”是一种破冰的巧劲。本次“猎狐行动”中,不少嫌疑人因为在国、境外东躲西藏过得很困苦,又惶惶不可终日,经过司法机关的劝导而主动回国接受制裁,就是很好的例子。既让法律得到了贯彻执行,又避免了引渡程序上的诸多麻烦,实在是事半功倍。

最后,还有一点很重要:经济实力、军事实力、地区影响力乃至国际影响力,都是引渡协议谈判的一项重要支撑。尽管中国走的是和平外交路线,但力量上的差异多多少少会影响谈判双方的底气。一个显而易见的事实是:在引渡协议的谈判中,中国与东南亚国家、部分非洲国家进行得相对顺利,但与美国、欧洲发达国家则磕磕绊绊,这其中尽管有法律制度、观念上的差异,但综合实力恐怕也是重要因素。

犯罪伴随着人类社会的各个阶段,而犯罪后逃亡他国则是从神话时代就有的现象;“引渡难”是现实存在并且将继续长期存在的问题,而坚持不懈、多管齐下,则是破解这一难题的必由之路。(张军律师是美国联邦最高法院出庭律师、“美国看法”作者,同时是一名中美关系学者,特别感谢他对本文写作提供的宝贵意见及观点。)endprint