满城汉墓 汉中山王陵的发现与探索

2014-12-23郑绍宗

郑绍宗

奢华中山靖王陵

汉代中山国遗址位于今华北平原的中部,西倚太行,南踞滹沱,土地膏腴,庶民殷富,自古以来就是著名的粮仓。西汉中山国是汉代北方著名的郡国之一,乃沿袭战国时期的中山国而来,前后共有10王。西汉初,高祖于此置中山郡。景帝刘启前元三年(公元前154年)六月立皇子胜为中山王,改郡为国,以屏蔽北方。刘胜是第一代中山王,死于元鼎四年(公元前113年)二月。按照汉代实行20等爵制的规定,郡国诸侯王位次仅次于皇帝,郡国中一切宫仪制度皆仿上国。

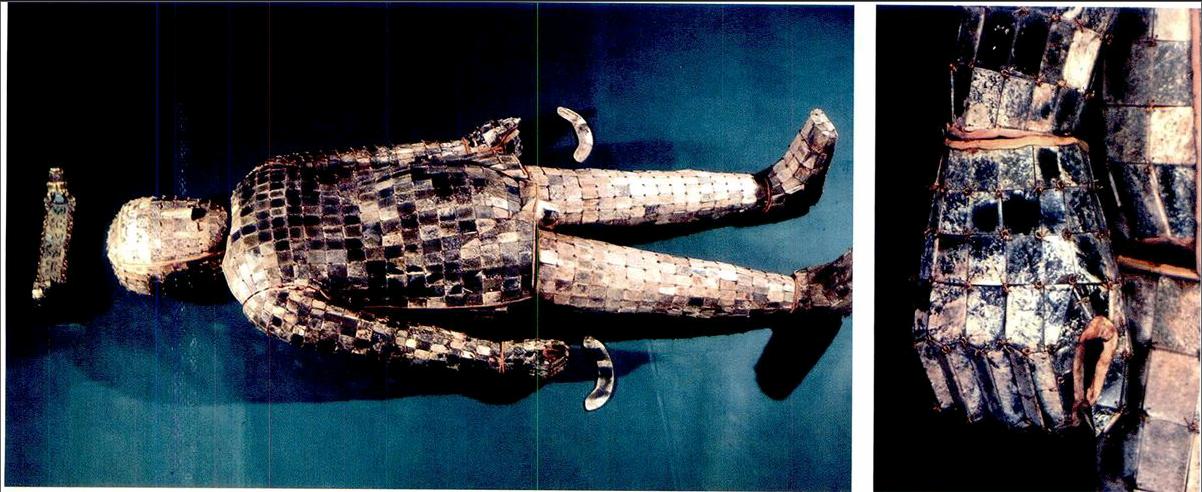

刘胜及其王后窦绾墓都坐落在今河北满城县陵山主峰东坡,两墓相距104.5米,南北并列,所谓“同坟异藏”。刘胜墓东西全长51.7米,南北宽37.5米,最高处6.8米,容积2700立方米。窦绾墓东西49.7米,南北65米,最高处7.9米,容积3000立方米。两墓形制和结构大体相同,均由墓道、甬道、南耳室、北耳室、中室和后室六部分组成。后室分为门道、主室和侧室三部分九洞室,顶部作拱形成穹窿顶,壁作弧形。两墓随葬品共一万余件,品类齐全,放置有序,陶器数量最多,铜器次之,还有铁器、金银器、玉石器、漆器和纺织品等类。刘胜墓南耳室和甬道象征车马房,放置安车猎车6辆,马16匹、狗11只、鹿1只;北耳室象征仓库和磨房庖厨之属,放置盛贮粮食、鱼、肉及炊、饮的各种陶器、石磨和拉磨的牲畜;中室象征厅堂,放置大量铜器、陶器、铁器、金银器等生活用器;后室象征内室,放置棺、椁及贵重物品。窦绾墓随葬品的布置情况与刘胜墓相似。两墓特别重要的发现是两件完整的“金缕玉衣”和“镶玉漆棺”。“玉衣”全部由长方形、方形、梯形、三角形、四边形、多边形玉片拼合,玉片各角穿孔,用黄金制成丝缕加工编缀,如“+”状,玉片分头部、上衣、裤筒、手套和鞋五部分。刘胜玉衣全长1.88米,共用玉片2498片、金丝约1100克;窦绾玉衣全长1.72米,共用玉片2160片,金丝约700克。

随葬品中的铜器造型优美,装饰华丽,铸工精湛。其中很多铜器上刻“中山内府”铭文,包括国别、产地、重量、器名、存放宫殿(地点)、吉语等。如长信宫灯、错金博山炉、错金银鸟篆文壶、鎏金银蟠龙纹壶、流金银镶嵌乳钉纹壶、骑兽人物博山炉和各种灯具,都是难得的艺术瑰宝。刘胜随身携带的佩剑,经检验是经过多次反复锻打,表面经渗碳、刃部淬火处理而成,属于百炼钢工艺的早期产品,是中国古代炼钢技术的杰出成就。

陵山是西汉中山国的莹域墓区,除刘胜夫妇外,尚存18座祔葬墓,分布于陵山南坡,应是刘胜未能就封的子孙及其家族的墓葬,也就是传说中的“一溜十八个石头堆”,各祔葬墓均以经过加工的大型长方形或不规则形石块叠砌。其中第7、12号墓早期被盗掘,证明很早以前就有人关注这里,这可能源于“王子坟中有金脑袋”的传说。刘胜、窦绾墓发掘后,1号祔葬墓又因传出墓中有“金马驹”而于1970年春被盗掘。

刘胜夫妇墓都是依山开凿的巨大洞室,埋葬后山石表面做好隐蔽和伪装,从外面看和山石一致,没有类似发掘经验的专业考古人员很难看出山中古墓的存在。而当时墓地的发现是因为部队施工,偶然发现了露出的墓室南侧室一角,由此揭开了陵山宝藏之谜。

刘胜夫妇墓发掘经过

满城汉墓的发掘工作于1968年5月29日开始,至6月24日,由河北省文物工作队会同当地驻军清理了一号墓(刘胜墓)的甬道、中室、南北耳室和回廊。6月26日,中国科学院考古研究所(今中国社科院考古研究所前身)派来考古专业人员,与河北省文物工作队合作,开始清理一号墓主室,至8月2日全部清理结束。发掘一号墓的同时,推断出二号墓(窦绾墓)的位置,8月13日开始对二号墓进行发掘,至9月19日结束。两墓共出土文物10633件。一号墓文物分装5辆大卡车,于8月3日运往北京;二号墓文物分装3辆大卡车,于9月20日运往北京。1971年7月24日,《人民日报》首次报导了“文革”中我国发掘满城陵山中发现中山靖王刘胜及其妻窦绾墓的内容,包括出土两套完整“金缕玉衣”的消息,这一消息震惊了世界。1971年,满城汉墓主要文物在北京故宫首次展出,1972年以后陆续赴菲律宾、法国、日本、美国、意大利等数十个国家巡展,引起了国内外的极大兴趣。

从1974年开始,由中国科学院考古研究所、河北省文物管理处(原河北省文物工作队)合作编写发掘报告。1980年,《满城汉墓发掘报告》出版。1977年,满城汉墓出土文物运回河北,并在石家庄展出。

1968年正值“文革”高潮之际。汉墓的发现缘于驻满城某部工程兵在陵山主峰上施工,在主峰偏南即跑马道西侧一个裸露的崖面上由东向西开凿隧道。1968年5月23日,隧道开凿到高2.5米、深24米的地方时,炮响之后,发现隧道尽头的北侧下方塌下去一个直径约1.5米的洞,崩落的碎石顺洞口落入洞内。战士们随即把消息报告连部,连长寇俊林得知后,连夜从几公里外的驻地赶到施工现场,和排长胡守林、战士留殿基首先进洞调查。为了下洞安全,他们把长绳捆在腰间,绳子的另一头由留在隧道内的战士牵着,以防在幽深的洞里迷失方向无法回来。进洞后,首先看到一个圆拱形的筒洞,地面覆盖着瓦片,下面压着马首、狗骨。再往里走,是一个规模宏大的大穹窿洞,直径20多米,高约10米,可容纳1000多人,如同一座地下宫殿,里面金、银、玉、铜、漆、陶器摆放井然有序,上面一层的瓦片像是刚刚塌下的屋顶。战士们由原路返回到隧道口,连长命令立即停止施工,派专人看守现场,不准他人再入,同时电话报告了上级。得到消息的河北省政府于5月28日派出文物工作者杜荣泉、孙德海(已故)、笔者与驻军政治部张参谋一起日夜兼程赶到保定,29日乘专车到达满城,稍事休息,即赶往陵山工地古墓发现现场。

这日天气晴好,对我们这些从事考古工作多年的同志来说,勘查和清理这样大规模的陵墓还是第一次,感觉很是神秘。考古人员和有关同志一面召开战士座谈会,一面进入墓室查看情况。在连长寇俊林等指引下,到达坍塌的大洞所在——刘胜墓南耳室的最南端。洞中用手电照明,能见度只有2米左右,再远就什么也看不见了。沿着伸手不见掌的黑洞洞的长洞北行,听着黑暗中不时传来“嘀哒”、“嘀哒”的滴水声,我们心中有说不出的紧张,因为不知道这个洞窟究竟有多大、多深,同时又怕里面有蛇。但是,“不入虎穴,焉得虎子”,为了文化珍品的再现,大家一直深入到洞底的最深邃之处。endprint

自南向北,我们首先看到的是大量的瓦片,这是西汉初年的板瓦和筒瓦。瓦片排列虽有些乱,但可以看出原有的排列规律。轻轻揭开瓦片层,下面是金光耀眼的鎏金车器,紧接着是排列整齐的马首,北行约15米,所见都是真车马。再北行约5米,在相当于前室的位置,发现大量狗骨架,上面也被瓦覆盖着。继续北行,进入一个南北向的大洞室,也就是北耳室,在洞口发现一匹马和一盘石磨、大酒瓮,层层叠落的大瓦片下是堆积如山的陶器,包括壶、盘、匜、案、大瓮等,色泽鲜艳,陶器堆积有一人多高。从北耳室返回“十”字形前室和甬道,再由此折向西进入一个近200平方米的穹窿顶大洞窟——中室。洞内地上分布着层层叠落的大瓦,一些珍贵的金、银或鎏金青铜器杂乱地隐在瓦片之中。环绕的小沟将地面分为三路,西壁露出晶莹闪光的雪花石砌筑的石门,里边应该是墓主人的“内寝室”。石门两旁还有个拱形回廊式的半环形洞窟,里面没有发现重要文物,只有几件陶器。大家仔细察看了从中室取出的鎏金大铜盆(镬),见上面刻有铭文“中山内府铜镬,容十斗,重廿廿一斤,卅九年九月己酉,工丙造”,这件铜镬成为初步判定墓主人及其所处年代的依据。

把这座“地下宫殿”全部巡视了一遍,大约用了两个多小时。人们随着手电的光亮,沿着洞窟的石壁找到原路,踏着瓦片,顺南耳室塌下的圆洞爬上,返回地面。考古人员于当天下午就开始了以保护为主的科学清理、记录、测绘工作。关于当时的情况,记录者这样写到:在工作进行中,部队首长在人力、物力上都给予了大力支持。为了做好古墓的保护工作,确保文物的安全,隧道口加设了一个木门,平时上锁,设警卫昼夜值勤;墓内铺设悬空木板,防止来往踏坏文物;安装了专线照明,每人还配备了一个工作灯;考古人员吃住在部队,各方面都给予了很好的照顾;同时还抽调战士协助清理工作。部队的同志和参加发掘的考古工作者吃、住、工作在一起,一把泥一把土地清理腐土烂泥,精心地为每一件文物整理、编号,或暂时包装起来,工作非常认真。

调查人员将这次初步勘察的结果,特别是墓内发现纪年铭铜器的情况,写成专题报告送交河北省政府,后转呈国务院,最后转到中国科学院院长郭沫若同志手中。根据周恩来总理的指示,郭沫若院长于当年6月26日派中国科学院考古研究所的胡寿永、王仲殊、卢兆荫等一行13人来到满城,和河北省文物工作队共同组成发掘队,对墓室进行清理。

郭沫若院长视察发掘现场

刘胜墓发掘期间,郭沫若院长收到了河北省政府给国务院的报告,并直接听取了发掘人员的汇报。根据墓内出土大量“中山内府”铭青铜器和铭文中“卅四年”、“卅九年”等内容,他首先指出这是一座西汉时期中山国的王陵,而中山国为王超过39年者只有第一代中山王刘胜一人,继而确定此墓乃西汉中山靖王刘胜墓。在刘胜墓主室打开不久,按照周恩来总理的指示,郭老更是不顾年事已高和路途遥远,特别是当时“文革”武斗的危险,亲自到满城视察指导。

1968年7月22日,郭沫若院长携夫人于立群及子女从北京出发,驱车直奔陵山墓地。陪同的有部队负责人黄振堂,中国科学院考古研究所王仲殊、卢兆荫,及郭老的秘书王廷芳等。按照周恩来总理给地方驻军下的命令“郭老到满城考古发掘工地视察,沿途由驻军负责安全保卫工作”,沿途公路两侧50米设一个岗哨,直护送到满城。

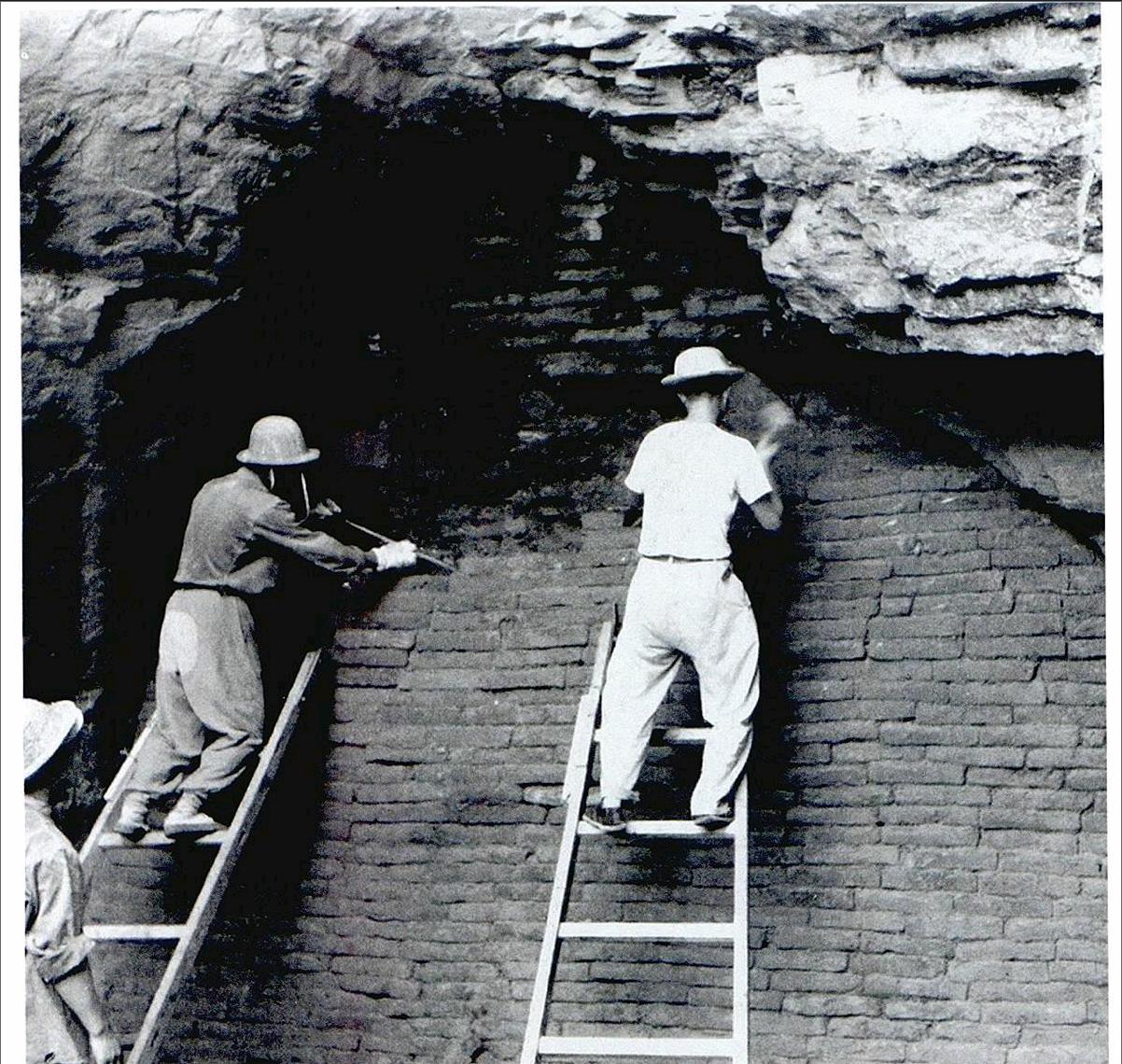

一夜风雨之后,这时的天气格外晴朗,空气清新。郭老首先参观了陵山的地理风貌,然后在考古人员的引导下进入墓室。当时刘胜墓的正门还没有挖开,要由塌方的隧道口经南耳室进出;为了安全起见,在郭老到来之前于隧道口设置了一个木梯,以便扶梯上下。在工作人员的搀扶下,郭老顺木梯进入墓室,从车马房而甬道,而食物储藏库,而中室,再进入主室和回廊。郭老边看我们边做讲解。他看得非常认真、仔细,每看完一处都提出学术上的见解,尤其是对墓内出土的带铭铜器,都一一提出解读方法和字义释读。参观埋葬刘胜的主室时尤其细致,指出:“刘胜是诸侯王一级,葬制最为显贵,胜身着金缕玉衣,第一次对《史记》、《后汉书》等有关金缕玉衣记载的真实性予以证实,具有十分重要的科学价值”。郭老对于考古现场的记录、测绘、摄影都做了详细的指示,还就主室石壁涂朱问题提出用红外线胶卷拍摄的建议。之后郭老和于立群同志兴致勃勃地观看了南北陵山、陵山主峰、陵山古道,并提示大家,“汉代诸侯王、贵族死后有修祠庙、树阙的制度”。郭老的视察为广大考古工作者带来了极大的鼓舞。考古队又连续工作了10多天后,于8月2日把刘胜墓清理完毕,后经详细统计,共出土文物5509件。

郭沫若院长回京后,向周总理汇报了满城汉墓的发现情况,周总理作出批示。不久,河北省政府和驻保部队接到国务院通知,要求一号墓的洞室遗迹就地保存,文物运京研究,并决定由原班人马继续发掘刘胜墓北的另一座墓,即窦绾墓。

中山王陵区的后续212作

满城汉墓发掘的珍贵价值在于,巨大的陵山墓开凿在山洞之中,两墓并列占据陵山主峰,文献记载中汉文帝的霸陵“因其山不起坟”(《汉书·文帝纪》),即以山为丘,其规制巨大,可想而知,刘胜夫妇墓的发掘证实了此项记载为确。其规模如此巨大,在我国已发现的西汉诸侯王、后陵中可谓屈指可数。

其次,中山王刘胜夫妇墓的出土遗物保存完好,历史上未曾被盗。两墓共出文物一万余件,全面体现了西汉诸侯王、后生前的生活、起居用器、包括金、银、铜、玉、漆器及彩绘陶器等,无论在数量、质量上还是豪华程度上都达到了登峰造极的地步。其文物品级极高,堪称集西汉工艺美术之大成,反映了当时最先进的科学技术。

其三,墓主人身份,等级高,下葬年代明确。刘胜是汉武帝庶兄,立于景帝前元三年(公元前154年),死于武帝元鼎四年(公元前113年),在位42年。其妻窦绾死于公元前113~前104年之间。

刘胜及窦绾的生活的时代距今2100多年,正是战国封建社会初期。经过西汉“文景之治”国家安定,人民富足,经济十分繁荣。农业、手工业和天文、历法、度量衡、医药、丝织、漆器加工、工艺科技等,都达到了高度发展的水平,两墓出土文物正是当时社会真实物质生活的写照,成为研究当时社会发展的重要实物资料。endprint

满城汉墓发掘的后续研究工作,主要是西汉第一代中山王刘胜之后历代诸王及其家族墓的发掘与调查,有定县三盘山发掘的推断为中山康王昆侈及其家族的墓葬(1966年发现),定县城西南发掘的西汉中山怀王刘修墓(1973发现),行唐县北高里西汉中山王家族墓(1965发现)。

定县三盘山汉墓自西而东分编为定冢M120、M121、M122号,三墓结构同,皆土坑竖穴式,呈刀柄形或T形。M122墓圹长31.7米,北面最宽处17.3米,墓室内积瓦。墓室平面呈T形,南北长15米、东西宽4.25米,墓道斜坡形,椁室分前、后两部,主室即正藏椁,前室即外藏椁。正藏椁为黄肠题凑,内椁室、便房均已被盗毁,前室即外藏椁,分三路,分别葬真车马或偶车、庖厨之属。墓内出土重器是刻“中山内府”铭铜钟二件;M121出土中山庙祀封泥刻“中私府”铭漆耳杯;M120出土“刘骄君”、“刘展世”印。根据各种铭文遗物和记载分析,三盘山墓地有可能为西汉中山王刘胜之孙即第三代中山康王刘昆侈的莹域寝园区。

另一处是中山怀王修的寝园莹垣,南北长145米、东西宽127米,墓为竖穴土坑式木椁墓,平面T形,墓圹全长31米、宽12.9米,圹内葬前室(外藏)、后室(内藏)。虽然早年盗毁,但仍出土了很多遗物,特别是出土了一套完整的金缕玉衣,八种文书竹简,但都残缺不全,有《口家者言》《哀公问五义》《论语》《六安王朝五风二年正月起居记》著作。据《汉书-景十三王传》记载,中山怀王修立于宣帝地节元年(公元前69年),在位15年,死于五风三年(公元前55年),较竹简所记晚一年,所以推断八角廊汉墓为第六代中山王刘修之墓。

行唐县北高里西汉中山王家族墓,发现于村西100米的沙土岗上,发现时已遭破坏,出土了一批刻铭铜器,有“中山内府”、“常山官锺”等字样。发掘者断为中山王家族墓地,有可能为某代中山王之子孙就封于此地者。

满城汉墓中山王陵发掘之后续研究还包括诸侯王丧葬制度、墓葬形制、殉葬车马制度、玉衣的着用制度,中山刻铭铜器、玉器、铁器、陶器等珍贵遗物研究等。但仍存有广阔的研究空间,特别是扩展到北方两汉诸侯王墓的研究,可以说只是刚刚开始迈入这个研究领域门槛。河北是两汉诸侯王国的重要封地,西汉的燕(广阳)、中山、河间、信都、常山(真正)、赵、广平,东汉的清河安平等国都留下大量墓群,过去一段时间发掘多研究少,有的至今连正式考古报告也整理不出来,可谓任重而道远。

我有幸参加满城汉墓最初的发现和发掘的全过程,亲眼目睹了每一件文物的出土,时至今日印象依然历历在目、激动之情难以言表。特别是第一次发掘发现的两套完整的金缕玉衣,首次证实了《史记》、《汉书》等文献记载的准确性,揭开了历史上的金缕玉衣之谜,在世界上引起了巨大的反响。由此证实了西汉诸侯王陵的营建和葬制,王、后陵葬用真车马制度,寝园制度。满城汉墓以其数以万计的珍贵文物,反映了当时劳动人民的智慧和伟大创造力,以及高度发展的物质文明。

满城汉墓文物除在国内巡展外,还曾到欧美数十个国家展出。今天,随着社会的发展与进步,特别是建设工程的飞速发展,许多鲜为人知的埋藏在地下的珍贵遗迹、遗物不断地被有序地揭露出来,拨开几千年的迷雾,一桩桩历史疑团被揭露和解密,这些发现再现了数千年来人类社会发展进程,反证了远古时期和历史时期有文字记载的真实性和可靠程度。每一项重大考古发现和研究成果,都反映了文物考古界,在这个探索时代里广阔而深沉的脉搏跳动与进步。而满城汉墓这份优秀的民族文化遗产,像一颗璀璨夺目的明珠和永不凋谢花朵,永远绽放出流光异彩,值此回顾,笔者不揣谫陋,草成此文以志。

(责任编辑:孙秀丽)endprint