南极,我们准备好了

2014-12-20王自堃

王自堃

中国第31次南极考察内陆队计划于2014年12月18日从南极中山站出发,执行南极泰山站和昆仑站考察任务,预计于2015年2月中旬返回中山站。

2014年8月14日上午,第31次南极考察内陆队高原选拔训练动员会在西藏拉萨举行。南极预选队员在高原上需要哪些训练呢?你是不是也很好奇?

预选队员都包括哪些人?

南极内陆考察队是一支特殊的队伍,要想成为这支队伍中的一员,除了身体上能够承受高原低氧的极端地理环境,心理上更要具备过硬的素质,能吃苦、善协作、愿奉献、会应变。从2007年开始,国家海洋局安排中国南极考察内陆队预选队员在高原进行选拔训练,队员的身体和心理素质在训练中将受到全方位的考察,以便筛选出能够真正胜任南极内陆考察工作的队员。对于内陆队员来说,参加高原选拔训练,便是他们迈向南极的第一步。

在这支队伍里,既有来自中科院寒旱所、紫金山天文台、吉林大学的科考人员,也有来自中央电视台、宝钢工程技术集团等单位负责新闻宣传、工程建设和后勤保障的人员。预选队员年龄最小为21岁,最大为56岁,平均年龄为35.6岁,且大多数队员是第一次去南极。其中,科考队员承担的科研任务包括深冰芯钻探、雪冰观测、天文观测、极地测绘等,而工程建设人员主要负责昆仑站的后期收尾工程施工等工作。

高原选拔训练在哪里进行?

海拔4 093米的冰穹A是南极内陆冰盖的最高点,它与经线交会的南极极点、全球温度最低的南极冰点、地球磁场南极的磁点并称为南极科考的四大“必争之点”。中国首个南极内陆考察站已于2009年1月27日建成,并正式命名为“中国南极昆仑站”,位置确定为南纬80度25分01秒,东经77度06分58秒,位于南极内陆冰盖最高点冰穹A西南方向约7.3千米。这也是中国继在南极建立长城站、中山站以来,建立的第3个南极考察站。(“泰山站”是我国第4个南极科学考察站,于2014年2月8日建成。)

极度严寒、极度缺氧、“不可接近之极”……这是极地人描述昆仑站所在的冰穹A地区时常说的话。因此,南极内陆预选队员高原选拔训练选择在西藏登山学校和西藏羊八井高山训练基地进行,也是主要考虑到西藏的高原海拔、气候、环境与南极内陆地区接近,方便对高原低氧易感队员进行筛查。

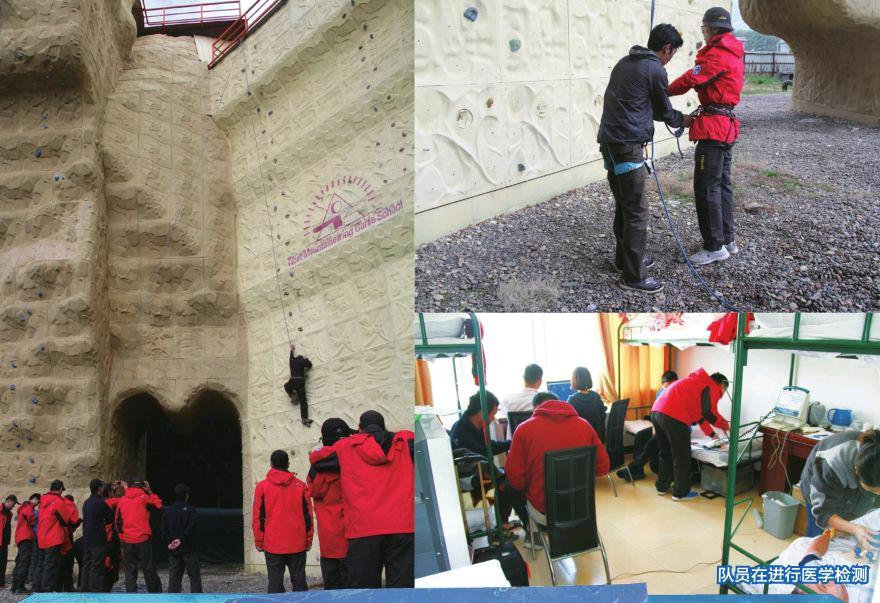

西藏登山学校位于海拔3 600米左右的拉萨市区。在这里,预选队员们将进行一系列高原适应性训练,包括3 000米慢跑晨练、攀岩、互助与自救等训练内容。

而海拔4 300米左右的羊八井高山训练基地,将真正考验预选队员对高海拔、低氧环境的适应能力。在这里,预选队员将进行10千米公路徒步负重训练、4 800米高山攀登、全球定位系统使用等训练内容。

所有这些训练并非以“更高更快更强”为目的,而主要是针对南极内陆考察队员的身体、心理素质、高原适应性、野外生存技能、互相协作、奉献精神等进行综合性考察与训练。

来训练,先进行医学检测

南极内陆考察队的预选队员在完成训练的同时,还要进行医学检测。

在来到高原训练之前,预选队员们就已经在平原地区的医院里完成了身体检查,包括血常规、胸片、超声心动等常规体检项目,只有各个检查项目合格的队员才能来到西藏进行训练。

而医学检测不同于体检,更多是对队员身体素质、高原适应能力的考察。检测分为几个项目,包括血氧含量、血压、身体成分检查、肺功能检测、心电图、唾液提取送检等,这些检测并非一次完成,而是采取跟踪监测的方式,在训练前、训练中和训练后,医务人员都会安排相关医学检测。

通过身体成分检查,队员能够知道自己的“身体年龄”是多少,很多队员对这项检测十分感兴趣,想知道自己的身体是“年轻”还是“年老”了。

“内脏脂肪含量……上肢脂肪含量……”医生依次读出仪器上的数字,告诉正在进行身体成分检查的队员,“综合下来,你的身体年龄是46岁,比实际年龄大了13岁!你看,你的脂肪含量太高,平时要注意控制饮食,还要适当进行锻炼呐。”每一个队员做完检测,医生都会根据队员的身体情况,对其提供一番专业指导。

这一整套医学检测设备会被带到南极内陆,记录队员们在极地时的身体状况,所有的测试数据将为未来的极地医学研究提供依据。

登山训练,不放弃不抛弃

到达拉萨后的第二天,晨跑结束后,教练带领大家开始了登山训练。登山地点位于拉萨北边的色拉南山,距离住地有大概4千米的路程。晨练时就一直在下雨,气温很低,但相比极地的极端气候来说,这样的天气状况难不住参加南极内陆科考的预选队员们。

雨后的路面湿滑泥泞,进山的路布满坑坑洼洼的水坑。很快,队员们的裤腿上、鞋上就溅满了泥点。经过近一个小时的跋涉,队伍才总算来到了山脚下。

这座看上去并不高耸的山峰布满嶙峋的怪石,低矮的高原植物点缀着险峻的山坡,一眼看去,很难发现有能够轻易上山的道路。教练打起头阵,训练队两路纵队变作一队,紧跟在教练的身后,在细雨中开始攀登。

队员们年龄有差异,身体素质也各有不同,原本紧凑的队伍逐渐分成了几个梯队。不过,一些年轻人并没有冲在最前面,反而是落在队伍的最后面。原来,几位年轻人聚拢在队伍中年龄最大(56岁)的一位队员邱建伟身旁,形成一把保护伞,随时关注着老爷子的身体情况。

登了没有几步,前方就出现了一块儿拦路石,要想继续攀登,就得借助站在上方的队员一臂之力,手拉手攀上巨石。为了让老爷子顺利通过这块障碍石,几个年轻的小伙子在老爷子周围站成一个包围圈,从上方拉,从后方推,从侧面保护。最终在团队的协作下,老爷子成功攀上了巨石。

翻过这块石头,大家停下来休息。前方队伍中的教练不时回过头来,询问落在后边的队员情况。在队伍最后压阵的医生拿出血氧测试仪,检查老爷子的身体情况。“血氧85,心率120。不错啊!老爷子没问题!”医生看着血氧仪上的指数说道。

在西藏的登山训练,登顶不是最终的目的,能否发挥出自己最大的潜力,并和身边的队友紧密协作、团结互助,不放弃任何一个掉队的队友,这才是南极内陆考察队预选队员在高原选拔训练中学到的最重要的一课。

训练餐饮,吃什么?

桑吉次仁是一名厨师,今年30岁,当厨师已经快8年了,会做一手西餐,每年都会在珠峰大本营为来自各国的登山队提供饮食服务,中餐的手艺也十分了得,据说粤菜还是他的拿手好戏。

桑吉是在训练队到达羊八井的当天才得知自己也已经成为了南极内陆队预选队员,有可能担任内陆队厨师的工作。

在羊八井训练基地,桑吉负责预选队员的一日三餐,这让预选队员有机会在去南极之前就品尝到内陆队厨师的手艺。有的队员表示,要是桑吉做出的饭菜不合大家的口味,正好可以提前给桑吉提提意见。桑吉闻听此言,羞涩地一笑,他保证让大家每天都吃到可口的饭菜。

每天早上7点,预选队员出早操时,桑吉就已经在厨房里忙开了。他一边处理早餐的食材,一边烧热水,为队员们冲泡奶茶。早餐的主食包括馒头、白米粥和鸡蛋,菜品有清炒包菜、炸土豆条、辣萝卜干以及各种风味小菜,再配上一碗浓浓的甜茶,保管让晨练回来的队友们胃口大开,为接下来的正式训练补足能量。

在登山中,厨师桑吉为大家准备了丰盛的路餐,包括三明治、牛肉块和各种水果。

桑吉对南极充满向往,同时也预想到在极地工作的困难,他希望自己能在厨艺上继续有所提高。“南极对我来说是个不可企及的梦想,我从没想过这个梦想能离我如此之近,我希望能把握住这个机会。”桑吉说。

训练之余,看什么?

在来西藏之前,笔者早就对高原的特有动植物们“虽不能至,心向往之”。这次能够随着预选队员一起在青藏高原的高山上攀登,当然不会放过一睹真容的机会。攀登到位于羊八井盆地的启孜峰时,先是一只金雕从山峰侧面盘旋而来,接近山顶时竟被两只山鸦驱赶,用望远镜细看端详,这只雕大概正在换羽,尾羽残缺不全,一副失魂落魄的样子,正可谓“雕落启孜被鸦欺”。

攀登到近4 800米的经幡处,向下俯视,两只胡兀鹫相伴而来。在飞行中,胡兀鹫总是将头深深低下,大概正盯着地表寻找动物的尸骸,从而伺机表演从空中投掷骨头的绝技。看着胡兀鹫在脚下飞过,并不觉得身在高处,反而有种亲切的感觉从心中升起,好像人类与动物之间的距离从未疏远。

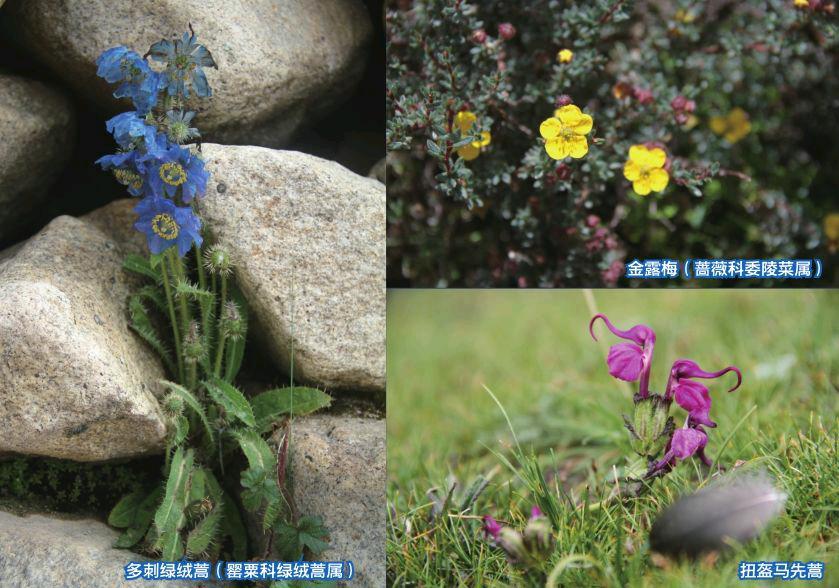

在启孜峰沿路的植物风景线中能够收获多刺绿绒蒿、球花马先蒿、扭盔马先蒿、展毛翠雀花、珊瑚苣苔、线叶龙胆、翼首草等美丽高山花卉,有它们陪伴,登山的路再也不会辛苦,只觉时间的催促太过无情。低头探花间,登山的队伍已经只留了一个背影,无论再怎么留恋自然的美好,也只能起身追赶队伍的步伐了……